Energie - Lancement d'un AMI Réseaux électriques intelligents

- Création : 14 juin 2011

- Écrit par Nicolas

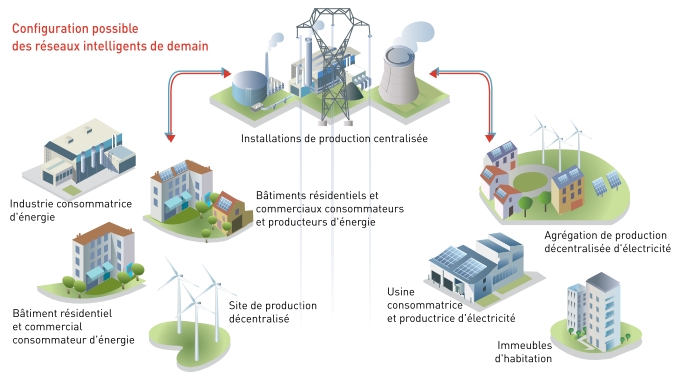

Tout en maintenant la qualité et la sûreté d’approvisionnement en électricité, il est aujourd'hui nécessaire de faire évoluer l’architecture et les fonctionnalités des réseaux électriques en France, afin d’atteindre d’ici 2020 les objectifs énergétiques européens adoptés en mars 2007. Les ambitions affichées à travers la règle du Paquet « Énergie-Climat » présentent un triple objectif, à savoir :

Tout en maintenant la qualité et la sûreté d’approvisionnement en électricité, il est aujourd'hui nécessaire de faire évoluer l’architecture et les fonctionnalités des réseaux électriques en France, afin d’atteindre d’ici 2020 les objectifs énergétiques européens adoptés en mars 2007. Les ambitions affichées à travers la règle du Paquet « Énergie-Climat » présentent un triple objectif, à savoir :- 20% d’efficacité énergétique en plus,

- 20% d’énergies renouvelables,

- 20% de réduction des émissions GES d’ici 2050.

- une meilleure insertion des productions d’énergies renouvelables dans le réseau,

- une prise en compte de la maîtrise et de la gestion de la demande d’électricité, afin de réduire le recours aux énergies fossiles et d’améliorer l’efficacité énergétique des usages,

- l’anticipation des évolutions liées aux réseaux électriques telles que l’arrivée des bâtiments à énergie positive, des compteurs intelligents ou encore des véhicules électriques et/ou hybrides rechargeables,

- l’expérimentation de nouveaux modèles d’affaires par une synergie entre les acteurs de l’énergie et d’autres secteurs d’activités tels que les télécommunications, les équipementiers,

- etc.

En particulier, le développement des réseaux et systèmes électriques intelligents intégrant les énergies renouvelables représente un véritable enjeu dans le cadre de l’évolution du réseau électrique français destiné à intégrer de plus en plus d’électricité d’origine renouvelable. Cette production d’origine renouvelable (solaire photovoltaïque et éolien notamment) présentant une forte variabilité temporelle en comparaison de la production issue des énergies fossiles par exemple. Il est donc essentiel d’adapter notre réseau électrique pour favoriser son intégration et son utilisation.

L’ADEME a d’ailleurs publié une feuille de route stratégique à ce sujet visant à aboutir à des représentations caricaturales du futur, permettant néanmoins de définir la frontière du champ des possibles au sein de laquelle se trouvera probablement la situation réelle aux horizons 2020 et 2050.

Ces visions du système et des réseaux électriques intelligents élaborées dans le cadre de cette feuille de route ont été construites à partir de la consultation d’un groupe d’experts en provenance de l’industrie (EDF, AREVA, GDF-Suez), de la recherche publique (SUPELEC, Ecoles des Mines, INES, Universités), des gestionnaires de réseaux (ERDF, RTE), des groupements de collectivités (FNCCR) et de l’ADEME.

Ces visions du système et des réseaux électriques intelligents élaborées dans le cadre de cette feuille de route ont été construites à partir de la consultation d’un groupe d’experts en provenance de l’industrie (EDF, AREVA, GDF-Suez), de la recherche publique (SUPELEC, Ecoles des Mines, INES, Universités), des gestionnaires de réseaux (ERDF, RTE), des groupements de collectivités (FNCCR) et de l’ADEME.

Cet Appel à Manifestations d’Intérêt se déroule en deux temps avec :

- une première phase qui se clôturera le 4 octobre 2011. Elle a pour objectif de financer des projets visant à lever des verrous technologiques par le développement de nouveaux équipements ou services devant à terme, aboutir à leur mise sur le marché.

- la seconde phase qui se clôturera le 15 décembre 2011. Elle vise à financer des projets de démonstrateurs de plus grande ampleur permettant de tester l’impact réel de ces technologies et des nouveaux modèles d’affaire sur l’efficacité globale du réseau.

Développement Durable - L’habitat groupé ou comment repenser le logement

- Création : 6 juin 2011

- Écrit par Marion

Habitat groupé, habitat participatif en autopromotion ou encore habitat coopératif, nombreuses sont les dénominations qui réfèrent à un même concept de base : se réunir à plusieurs familles pour acheter, concevoir, construire ou réhabiliter et habiter de manière collective un groupe de logements, un immeuble, en y partageant souvent des espaces communs.

Très en vogue dans les années 70, l’habitat groupé a été délaissé dans les années 80 qui marquèrent l’avènement du logement individuel. Il revient aujourd’hui en force dans un contexte de crise du logement et de recherche d’une société moins individuelle et plus soucieuse de l’environnement.

Un projet d’habitat groupé en France réunit en général cinq à dix familles, montées en association, en société coopérative ou en société immobilière (SCI, SCIA). Ceux que l’on appelle « autopromoteurs » achètent ensemble un terrain et conçoivent leurs logements selon leurs attentes et leurs besoins, avec bien souvent une volonté de prise en compte du respect de l’environnement. Le résultat est séduisant: des logements adaptés au bien être de leurs occupants, dans lesquels des espaces communs renforcent la convivialité au sein du voisinage (potager, bibliothèque commune,…), et permettent une mutualisation des biens (tondeuse à gazon, lave linge ou encore bibliothèque).

Bien sûr, de tels projets ne sont pas sans obstacles, et l’enthousiasme lié à l’idée naissante de « l’acheter et du concevoir ensemble » doit être accompagnée d’une forte motivation et ténacité de la part des autopromoteurs face à des démarches souvent longues et complexes. Ainsi associations et bureaux d’études sont de plus en plus nombreux à accompagner les autopromoteurs, aussi bien dans la gestion de projet (réunions, maintien du groupe,…) que celle des aspects techniques et administratifs (juridique, financier, relations avec les professionnels du bâtiment).

Aujourd’hui une enquête réalisée par Harris Interactive révèle que 32% des français sont intéressés par le concept d’habitat groupé. Ce chiffre est à pondérer car seuls 5% se disent très intéressés, mais montre tout de même une aspiration grandissante vers un habitat plus social et environnemental. En témoignent les nombreux projets qui fleurissent partout en France: L’opération « Eco-logis » à Strasbourg, ville pionnière en matière d’habitat groupé, est un projet précurseur qui réunit 10 familles associées en SCIA (Société Civile Immobilière d’Attribution) au sein d’un écoquartier. Le projet « Diapason » dans le 19ème arrondissement à Paris, regroupe 13 familles qui comptent à terme partager buanderie, ateliers de bricolage, de couture, au sein d’un ensemble de logements qu’elles ont voulu éco conçu. Les 7 familles du projet d’habitat groupé « Ecolline » dans les Vosges sont même allées plus loin en mettant en place un chantier participatif où chaque personne extérieure pouvait apporter son aide en échange de l’apprentissage de nouvelles techniques de construction. Les projets s’inscrivent de plus en plus dans le cadre de ZAC, Zones d’Aménagement Concerté, comme celui du « Grand Portail » à Nanterre.

Si les pionniers de l’habitat groupé du 21ème siècle ont dû attendre jusqu’à 10 ans pour voir leur rêve se réaliser (c’est le cas du projet Eco-logis, à Strasbourg), aujourd’hui, la filière se structure et s’organise, si bien que le délai entre constitution du groupe d’habitants et l’aboutissement du projet est plutôt estimé à 3-4 ans par les professionnels du domaine. L’habitat groupé semble promis à un bel avenir.

Energie - Vers un label Effinergie Plus à 40 kWh/m²/an hors production énergétique locale

- Création : 31 mai 2011

- Écrit par Nicolas

Au cours de l'Université de l'association d'ingénieurs thermiciens ICO qui s'est déroulée du 11 au 13 mai 2011, Effinergie, par le biais de sa directrice Catherine Bonduau, a présenté les grandes lignes du contenu du futur label Effinergie Plus.

Au cours de l'Université de l'association d'ingénieurs thermiciens ICO qui s'est déroulée du 11 au 13 mai 2011, Effinergie, par le biais de sa directrice Catherine Bonduau, a présenté les grandes lignes du contenu du futur label Effinergie Plus.Ce nouveau label, justifié par la prochaine entrée en vigueur de la RT 2012, dès le 28 octobre 2011, « propose d'aller vers le niveau de 40 kWh/m²/an pour les cinq usages réglementaires (chauffage, climatisation, éclairage, ECS, ventilation et auxiliaires) sans déduction de production photovoltaïque ».

Cette valeur de 40 kWhep/m²/an a été estimée d’après l'examen d’une centaine de bâtiments labellisés BBC-Effinergie allant au-delà des exigences du label, avec un effort supplémentaire de réduction de 20 % des consommations d’énergie primaire.

Catherine Bonduau a également annoncé lors de cette conférence que les réflexions d'Effinergie portent désormais sur les usages ménagers de l'énergie puisque l'électroménager et l'audiovisuel représentent aussi près de 50 kWhep/m²/an dans un logement BBC. Effinergie propose donc à termes « de faire un effort sur ces postes avec, dans un premier temps, un comptage et un affichage des consommations ».

L’association Effinergie précise par ailleurs son état de réflexion sur le bâtiment à énergie positive projeté pour 2020 : « ce serait un bâtiment qui compenserait, avec une production photovoltaïque, la totalité des usages d'un logement, ceux dits réglementaires et ceux liés à la cuisson, à l'audiovisuel, etc. ».

Il semble donc que la mise en place d’un label BEPOS par l’association Effinergie pour une application dans le cadre de la RT 2012 ne soit pas d’actualité, la sortie de ce label étant vraisemblablement prévue pour coïncider avec celle de la future RT 2020.

L’association Effinergie précise par ailleurs son état de réflexion sur le bâtiment à énergie positive projeté pour 2020 : « ce serait un bâtiment qui compenserait, avec une production photovoltaïque, la totalité des usages d'un logement, ceux dits réglementaires et ceux liés à la cuisson, à l'audiovisuel, etc. ».

Il semble donc que la mise en place d’un label BEPOS par l’association Effinergie pour une application dans le cadre de la RT 2012 ne soit pas d’actualité, la sortie de ce label étant vraisemblablement prévue pour coïncider avec celle de la future RT 2020.

Pour rappel, la sortie officielle des labels relatifs à la Réglementation Thermique 2012 est prévue pour la fin de l’année 2011.

Energie - Nouveaux tarifs d'achat de l’électricité issue du biogaz

- Création : 25 mai 2011

- Écrit par Olivier

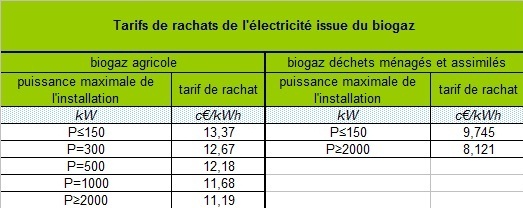

Par l’arrêté du 19 mai 2011, paru au Journal Officiel du 21 mai, le gouvernement a défini les nouveaux tarifs d'achat de l’électricité produite à partir du biogaz. Ces nouveaux tarifs concernent la production d’électricité à partir du biogaz issu de la méthanisation des déchets agricoles. Un autre tarif concerne le biogaz issu des déchets ménagés ou assimilés. Les contrats d’achats sont prévus pour une durée de 15 ans.

Cet arrêté vient remplacer le précédent arrêté datant de juillet 2006 qui fixait jusqu'à présent les tarifs d'achat de l’électricité. Le nouveau tarif concernant les installations agricoles s’avère supérieur au précédent.

Ce tarif est basé sur la puissance de l’installation auquel peut venir s’ajouter deux primes liées :

Ce tarif est basé sur la puissance de l’installation auquel peut venir s’ajouter deux primes liées :

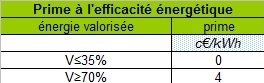

- la première est liée à l’efficacité énergétique de l’installation,

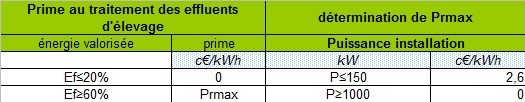

- la seconde dépend quant à elle des traitements des effluents d’élevage mis en place au sein de l’installation.

Le tarif de base est dégressif en fonction de la puissance maximale de l’installation. Ce tarif démarre à 11,19 c€/kWh pour les installations d’une puissance supérieure à 2 000 kW et monte jusqu'à 13,37 c€/kWh pour les installations d'une puissance inférieure à 150 kW.

Dans le cas d’une installation de méthanisation des déchets ménagers et assimilés le tarif varie entre 9,745 c€/kWh pour les puissances inférieures à 150 kW et 8,121 c€/kWh pour les installations d’une puissance supérieure à 2 000 kW.

La prime à l’efficacité énergétique est déterminée en fonction du pourcentage d’énergie thermique valorisée en dehors de l'énergie autoconsommée. Aucune prime n’est versée si moins de 35% seulement de l’énergie produite est valorisée. Cette prime est toutefois plafonnée à 4 c€/kWh lorsque plus de 70% de l’énergie est valorisée.

Enfin la prime prévue pour les installations valorisant les effluents d’élevages est calculée en fonction de la proportion d’effluents d’élevage dans les entrants et de la puissance de l’installation. La puissance de l’installation permet de déterminer la prime maximale atteignable et le pourcentage d’effluents d’élevage entrant permet de déterminer la prime. Si plus de 60% des entrants sont des effluents d’élevages, la prime prévue est égale à la prime maximale atteignable et si on est inférieur à 20% aucune prime n’est versée.

Le détail des tarifs d'achat est résumé dans les tableaux ci-dessous. Il est à noter que les valeurs intermédiaires sont obtenues par interpolation linéaire.

Energie - Publication du décret relatif aux attestations de prise en compte de la RT 2012

- Création : 23 mai 2011

- Écrit par Nicolas

Le décret n° 2011-544 du 18 mai 2011 relatif aux attestations de prise en compte de la réglementation thermique et de réalisation d’une étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie pour les bâtiments neufs ou les parties nouvelles de bâtiments apporte quelques précisions sur les moyens de prise en compte de la future RT 2012.

Le décret n° 2011-544 du 18 mai 2011 relatif aux attestations de prise en compte de la réglementation thermique et de réalisation d’une étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie pour les bâtiments neufs ou les parties nouvelles de bâtiments apporte quelques précisions sur les moyens de prise en compte de la future RT 2012.Ce décret publié au Journal Officiel le 20 mai 2011 précise notamment que le maître d’ouvrage de tout bâtiment neuf ou de partie nouvelle de bâtiment existant situé en France métropolitaine devra établir, pour chaque bâtiment concerné, un document attestant qu’il a pris en compte ou fait prendre en compte par le maître d’œuvre, lorsque ce dernier est chargé d’une mission de conception de l’opération, les exigences de la future Réglementation Thermique.

Cette attestation devra être jointe à la demande de permis de construire dans les conditions prévues au paragraphe g de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme.

En complément de cette attestation, le maître d'ouvrage devra également joindre au permis de construire un document attestant la réalisation d'une étude de faisabilité sur les approvisionnements en énergie qui comprendra notamment :

- le système prévu par le maître d’ouvrage à l’issue de l’étude de faisabilité en le justifiant,

- la valeur de la consommation en kWh d’énergie primaire pour le système prévu,

- le coût annuel d’exploitation du système prévu.

A l’achèvement des travaux, si le maître d’œuvre de l’opération de construction est chargé d’une mission de conception de l’opération et de l’exécution des travaux, le maître d’ouvrage devra fournir, pour chaque bâtiment concerné, un document attestant la prise en compte par le maître d’œuvre de la réglementation thermique.

Dans le cas où la mission confiée au maître d’œuvre se limite à la conception de l’opération, ou si le maître d’ouvrage n’a pas désigné de maître d’œuvre, le maître d’ouvrage devra fournir, pour chaque bâtiment concerné, un document attestant qu’il a pris en compte la réglementation thermique.

Le document ainsi établi devra établir la prise en compte :

- de la prescription concernant la consommation conventionnelle d’énergie du bâtiment pour le chauffage, le refroidissement, la production d’ECS, l’éclairage, les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d’eau chaude sanitaire et de ventilation (Cep),

- de la prescription concernant le besoin conventionnel en énergie d’un bâtiment pour le chauffage, le refroidissement et l’éclairage (Bbio),

- pour certains types de bâtiments, de la prescription concernant la température intérieure conventionnelle atteinte en été (Tic),

- des prescriptions sur les caractéristiques thermiques intervenant dans la performance énergétique du bâtiment.

Elle devra être établie, pour tout type de bâtiment, par l'une des personnes figurant dans la liste suivante:

- un contrôleur technique,

- dans le cas d'une maison individuelle ou accolée, une personne présentant des garanties de compétence et disposant d'une organisation et de moyens appropriés (conditions prévues par l'article L. 271-6),

- un architecte,

- un organisme ayant certifié la performance énergétique du bâtiment neuf ou de la partie nouvelle du bâtiment dans le cadre de la délivrance d'un label de « haute performance énergétique ».

Plus d'articles...

- Energie - Remise des prix « Collectivités lauréates AGIR pour l’énergie » en région PACA

- HQE - Sortie du référentiel HQE Tertiaire générique

- Energie - Le rapport du GIEC sur l'intégration des énergies renouvelables à l'horizon 2050

- Environnement - Livre Vert sur les infrastructures de recharge des véhicules électriques et hybrides