Vizea île de France

Vizea Sud-Est

Vizea Grand-Ouest

Vizea Sud-Ouest

Le secteur du logement social est aujourd’hui à un tournant stratégique. Responsable d’une part significative des émissions de gaz à effet de serre du secteur immobilier, il est à la fois fortement exposé aux enjeux climatiques et porteur de solutions à fort impact. Réaliser un Bilan Carbone n’est plus seulement un exercice réglementaire pour certains : c’est un outil de pilotage stratégique au service de la performance environnementale, économique et sociale.

Sur le plan réglementaire, le diagnostic d’émissions de gaz à effet de serre s’inscrit dans un cadre de plus en plus structurant : article L.229-25 du Code de l’environnement, Stratégie Nationale Bas-Carbone (SNBC), décret tertiaire, RE2020, exigences croissantes des financeurs et des partenaires institutionnels. Pour certains bailleurs, il constitue une obligation ; pour tous, il devient un pré-requis de crédibilité.

Mais l’intérêt dépasse largement la conformité. Le Bilan Carbone permet avant tout de quantifier objectivement les émissions de GES liées à l’ensemble des activités du bailleur : fonctionnement interne, construction neuve, rénovation, exploitation du patrimoine, aménagement foncier. Cette vision globale met en lumière les postes réellement émetteurs, souvent sous-estimés ou mal appréhendés, comme les matériaux de construction, l’exploitation énergétique du parc ou encore les achats de services.

Cette photographie carbone constitue la base indispensable pour :

Enfin, dans un contexte de tension économique et énergétique, le Bilan Carbone devient un outil de résilience. Il permet d’anticiper les risques liés à la dépendance aux énergies fossiles, d’identifier des leviers de sobriété, et de sécuriser les trajectoires d’investissement à long terme, tout en améliorant le confort et la qualité de vie des locataires.

Si le Bilan Carbone® est un outil reconnu et largement diffusé, sa mise en œuvre dans le secteur du logement social reste hétérogène. Les constats de terrain sont clairs :

les périmètres diffèrent, les hypothèses varient, les méthodes de calcul ne sont pas toujours explicitées, et les résultats deviennent difficilement associables d’un bailleur à l’autre.

C’est précisément pour répondre à ces limites que Vizea a souhaité produire un livret blanc spécifiquement dédié aux bailleurs sociaux.

L’objectif premier est de créer un référentiel commun, partagé par les acteurs du secteur, permettant :

Ce livret blanc vise également à faciliter l’harmonisation des pratiques entre bailleurs, dans une dynamique de partage de bonnes pratiques, de montée en compétence collective et de coopération sectorielle.

Enfin, il s’agit d’un outil pédagogique. L’exercice du Bilan Carbone est parfois perçu comme complexe, chronophage ou trop technique. En structurant la démarche et en explicitant chaque étape, le livret blanc permet de démystifier l’exercice, de le rendre plus accessible aux équipes internes et de favoriser l’appropriation des résultats par les décideurs.

Le livret blanc a été conçu comme un outil opérationnel, directement mobilisable par les bailleurs sociaux et leurs partenaires. Sa rédaction s’appuie à la fois sur :

Le document est structuré autour de plusieurs axes clés. Il rappelle d’abord les fondamentaux méthodologiques du Bilan Carbone® : principes de calcul, facteurs d’émission, gestion des incertitudes, logique d’estimation. Cette étape est essentielle pour garantir la robustesse des résultats et leur bonne interprétation.

Il définit ensuite précisément le périmètre organisationnel d’un bailleur social, en tenant compte de la diversité des structures (siège, directions territoriales, filiales, équipements). Les activités sont clairement distinguées : fonctionnement, construction, rénovation, exploitation, aménagement foncier, autres activités spécifiques.

Le livret détaille également le périmètre opérationnel, en identifiant les postes d’émissions pertinents pour chaque activité, conformément aux six catégories réglementaires. Une attention particulière est portée aux activités immobilières, cœur de métier des bailleurs, avec des méthodologies adaptées à la construction neuve, à la rénovation et à l’exploitation du patrimoine.

Lorsque les données ne sont pas disponibles, le livret propose des hypothèses transparentes et justifiées, issues de référentiels reconnus ou de retours d’expérience consolidés. Les durées d’amortissement, les facteurs d’émission forfaitaires ou les valeurs par défaut sont explicités, afin de garantir la comparabilité et la reproductibilité des résultats.

Enfin, le livret met à disposition des tableaux de collecte de données, des indicateurs de restitution harmonisés et des clés de lecture pour exploiter efficacement les résultats du Bilan Carbone®.

Chez Vizea, nous sommes convaincus qu’un Bilan Carbone n’a de valeur que s’il débouche sur l’action. C’est pourquoi notre accompagnement ne se limite pas à un exercice de comptabilité carbone, mais s’inscrit dans une démarche stratégique globale.

Nous accompagnons les bailleurs sociaux à chaque étape :

Notre expertise croise les enjeux carbone, énergétiques, réglementaires et patrimoniaux. Elle nous permet de proposer des plans d’actions concrets, intégrant à la fois la sobriété, l’efficacité énergétique, l’évolution des pratiques constructives, la rénovation du parc existant et l’adaptation au changement climatique.

Avec ce livret blanc, Vizea affirme sa volonté de structurer et fédérer le secteur du logement social autour d’une vision commune de la décarbonation.

Un outil au service des bailleurs, mais surtout au service d’un habitat plus sobre, plus résilient et plus durable.

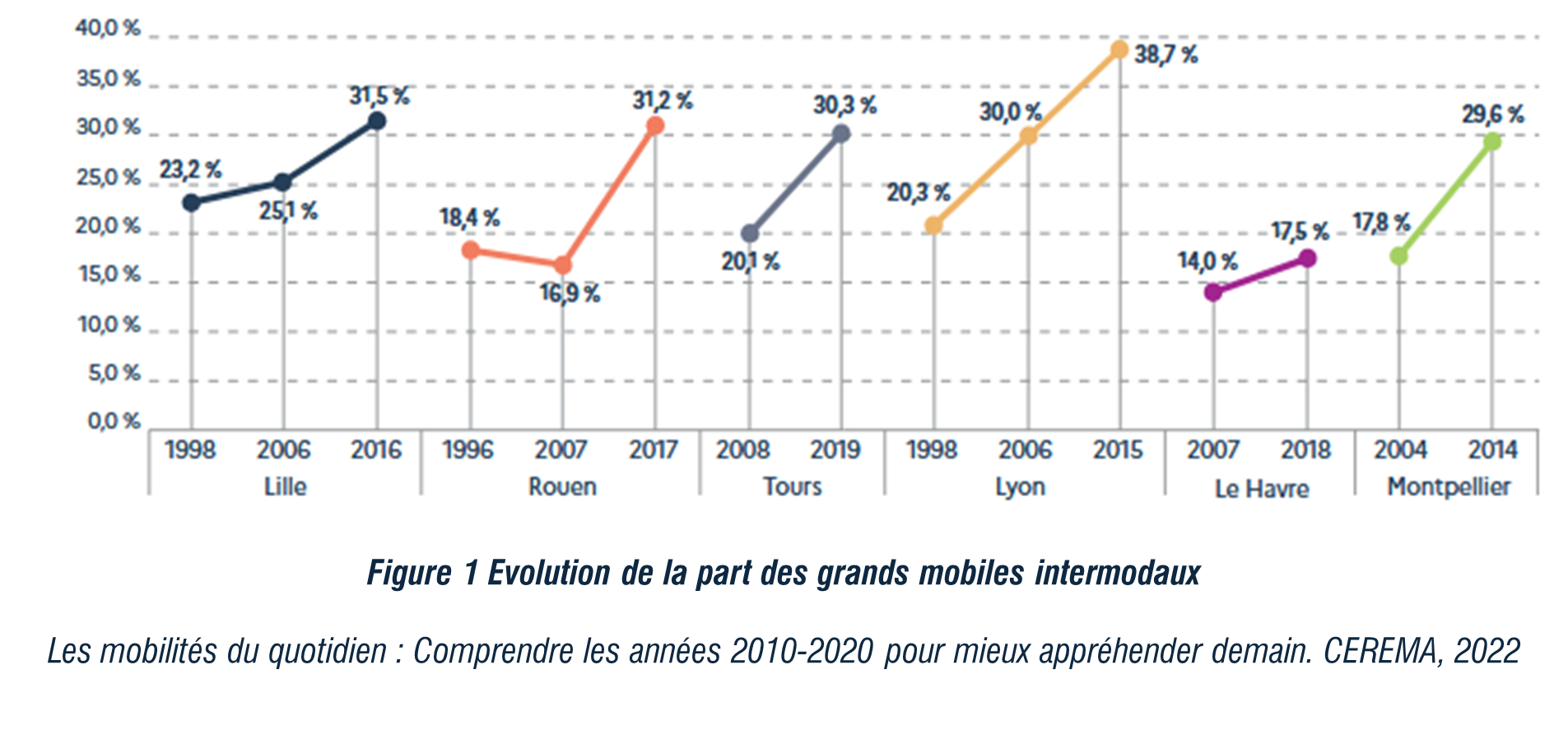

Face à l’urbanisation croissante des territoires et à l’urgence climatique, la question de la mobilité occupe aujourd’hui une place centrale dans les réflexions sur la ville durable. Les déplacements quotidiens constituent en effet un enjeu majeur, à la fois environnemental, social et économique, tant ils influencent les émissions de gaz à effet de serre, l’accessibilité aux services et la qualité de vie des habitants. Dans ce contexte, la prise en compte des mobilités durables dès la conception des projets apparaît comme un levier essentiel pour accompagner la transition des villes vers des modèles plus sobres, inclusifs et résilients.

Les projets urbains, qu’ils soient menés à l’échelle d’un territoire métropolitain, d’une ville ou d’un quartier, jouent un rôle déterminant dans l’organisation des mobilités. À l’échelle territoriale, ils permettent de structurer les grands réseaux de transport et de penser les relations entre espaces urbains et périurbains. À l’échelle urbaine et opérationnelle, ils façonnent plus directement les pratiques quotidiennes de déplacement à travers la localisation des fonctions, la hiérarchisation des voiries ou encore la place accordée aux modes de transport alternatifs à la voiture individuelle. Pourtant, malgré cette influence déterminante, la mobilité reste souvent reléguée au second plan dans les projets d’aménagement.

Ainsi, la prise en compte insuffisante ou tardive des enjeux de mobilité dans les projets urbains soulève de nombreuses problématiques, allant de la dépendance automobile aux inégalités d’accès aux transports. Dès lors, il convient de s’interroger sur les limites des pratiques actuelles et sur les moyens de mieux intégrer la mobilité durable au cœur des projets urbains, afin de répondre aux défis contemporains et de construire des villes plus durables.

Malgré l’affirmation croissante des objectifs de transition écologique et de mobilité durable dans les politiques publiques, force est de constater que la mobilité demeure encore trop souvent intégrée de manière tardive ou partielle dans les projets urbains. Dans de nombreux cas, les choix d’aménagement sont d’abord guidés par des considérations foncières, programmatiques ou architecturales, reléguant les questions de déplacements à une phase ultérieure du projet. Cette approche séquentielle conduit à traiter la mobilité comme une contrainte technique à résoudre a posteriori, plutôt que comme un élément structurant du projet urbain.

Cette intégration tardive se traduit fréquemment par une inadéquation entre l’offre de mobilité et les usages générés par le projet. Les besoins en déplacements sont alors sous-estimés ou mal anticipés, entraînant des ajustements coûteux et parfois inefficaces, qu’il s’agisse de la création de voiries supplémentaires, du renforcement non planifié des transports collectifs ou de la gestion complexe du stationnement. En l’absence d’une réflexion globale dès les phases amont, la cohérence entre urbanisme et mobilité se trouve fragilisée, au détriment de la performance globale du projet.

Par ailleurs, de nombreux projets urbains restent marqués par une forte dépendance à la voiture individuelle. Héritée de modèles d’aménagement fonctionnels et zonés, cette dépendance se manifeste par une organisation spatiale génératrice de déplacements motorisés, une hiérarchisation viaire favorable à l’automobile et une place insuffisante accordée aux modes actifs et aux transports collectifs. Dans ce contexte, les infrastructures dédiées à la marche, au vélo ou à l’intermodalité apparaissent souvent discontinues, peu lisibles ou reléguées à des espaces résiduels, limitant leur attractivité et leur efficacité.

Les conséquences de cette prise en compte insuffisante de la mobilité sont multiples et soulèvent des enjeux majeurs. Sur le plan environnemental, elle contribue à une surutilisation de la voiture et donc au maintien de niveaux élevés d’émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, en contradiction avec les objectifs climatiques nationaux et locaux. Sur le plan social, elle renforce les inégalités d’accès à la mobilité, notamment pour les populations non motorisées ou vulnérables, en conditionnant l’accès à l’emploi, aux services et aux équipements à la possession d’un véhicule individuel. Enfin, sur le plan urbain et économique, elle engendre des phénomènes de congestion, de nuisances et de perte de qualité des espaces publics, tout en générant des coûts importants liés aux adaptations tardives des infrastructures.

Ainsi, l’état des lieux met en évidence les limites d’une approche de la mobilité encore trop sectorielle et réactive dans les projets urbains. Ces constats soulignent la nécessité d’un changement de paradigme, visant à replacer la mobilité durable au cœur de la conception urbaine, comme un levier stratégique au service de la performance environnementale, sociale et fonctionnelle des territoires

Face aux limites mises en évidence par les pratiques actuelles, l’intégration effective de la mobilité durable dans les projets urbains suppose un changement profond des méthodes de conception et de pilotage des opérations d’aménagement. Il s’agit de dépasser une approche sectorielle pour inscrire la mobilité (pas uniquement voiture) comme un élément structurant du projet urbain, au même titre que le foncier, la programmation ou la qualité architecturale. Cette évolution implique d’intervenir dès les phases amont du projet, afin d’anticiper les besoins de déplacements et d’orienter les choix d’aménagement en cohérence avec les objectifs de durabilité.

L’une des conditions essentielles de cette intégration repose sur une articulation renforcée entre urbanisme et mobilité. La localisation des fonctions urbaines, la densité bâtie et la mixité des usages constituent des leviers majeurs pour réduire les besoins de déplacements motorisés et favoriser des pratiques de mobilité plus sobres. En ce sens, la conception de projets fondés sur la proximité et la compacité, souvent résumée par le principe de la « ville des courtes distances », permet de limiter la dépendance à la voiture individuelle tout en renforçant l’accessibilité aux services et aux équipements. Cette approche nécessite une coordination étroite entre les acteurs de l’aménagement, de la planification urbaine et des transports. En effet, rien que l’implantation du projet a une forte influence. Il n’est malheureusement par rare de voir des piscines municipales, des nouveaux quartiers, des cinémas être complètement en périphérie, loin de toutes autres activités ou habitations. La voiture devient alors la seule possibilité. Dans ce genre de situation, un projet de piste cyclable très coûteux arrive souvent quelques années après alors que cela aurait pu être anticipé.

Par ailleurs, la hiérarchisation et le partage de l’espace public jouent un rôle déterminant dans la promotion des mobilités durables. La requalification des voiries en faveur des modes actifs et des transports collectifs, la continuité des réseaux cyclables et piétons, ainsi que la lisibilité des parcours constituent des facteurs clés de report modal. Ces choix doivent s’appuyer sur des analyses fines des flux de déplacements et des usages, intégrant les différentes temporalités et catégories d’usagers, afin de garantir la sécurité, le confort et l’attractivité des modes alternatifs à l’automobile.

En outre, la place de la voiture individuelle doit être maitrisée dès la conception du projet. Il est possible de limiter son espace et son utilisation et développant des offres de solutions plus durables (transport en commun, vélo, marche autopartage, …). Ces programmes sont conséquents et mettent plusieurs années à sortir de terre, dès sa conception une réduction de l’usage de la voiture doit être anticiper en incitant et en favorisant de nouveaux usages. Ces actions permettront de rééquilibrer les modes mais aussi de limiter le stationnement dans ces nouveaux projets. Un choc d’offres de solutions durables de mobilité ne peut pas s’opérer sans contraindre et limiter la place de la voiture individuelle dans ces projets.

Les outils de planification et d’ingénierie de la mobilité représentent également des leviers essentiels pour une meilleure intégration dans les projets urbains. Les études de trafic multimodales, les modélisations de déplacements, ainsi que les documents de planification stratégique tels que les plans de mobilité ou les documents d’urbanisme, permettent d’objectiver les impacts des projets et d’orienter les choix d’aménagement. Toutefois, leur efficacité repose sur leur mobilisation en amont et sur leur capacité à nourrir réellement la conception du projet, plutôt que de servir de simples outils de validation réglementaire.

Enfin, l’intégration de la mobilité durable passe par une approche évolutive et adaptative des projets urbains. L’essor des mobilités partagées, des solutions de mobilité servicielle et des innovations numériques invite à concevoir des espaces capables d’évoluer dans le temps, en intégrant des marges de manœuvre pour de nouveaux usages. Cette flexibilité constitue un enjeu central pour garantir la résilience des projets face aux évolutions des comportements de mobilité et aux contraintes environnementales futures.

Ainsi, la prise en compte de la mobilité durable dans les projets urbains repose sur une combinaison de principes de conception, d’outils d’ingénierie et de pratiques opérationnelles. Elle nécessite une approche transversale et anticipatrice, permettant de faire de la mobilité non plus une contrainte, mais un véritable levier de performance et de durabilité des projets urbains.

Notre bureau d’études a été amené à réaliser des études permettant de favoriser l’intégration de la mobilité durable dans le processus d’aménagement d’un projet urbain, on peut citer parmi celles-ci :

Vizea est intervenu en tant qu’expert mobilité sur la 2eme phase de construction sur un quartier qui prévoyait la construction de 600 logements neufs sur la période 2022-2030. Cette étude s’est déclinée en trois phases : un diagnostic des mobilités et besoins associés comprenant un profil des usagers et des habitudes de déplacement, une analyse de l’offre de mobilité ainsi qu’une étude de l’évolution des flux liés à la construction de nouveaux logements.

Nous avons élaboré des scénarios intégrant une étude des solutions de mobilités durables et innovantes potentielle à mettre en place au sein du quartier Les scénarios sont complets et comprennent des hypothèses de reports de parts modales qui sont liés aux futurs besoins de stationnement. Ces hypothèses de parts modales et de ratio de stationnement pour les logements neufs dépendant des solutions d‘écomobilité qui pourraient être mises en place.

Enfin, nous avons réalisé une déclinaison opérationnelle du scénario choisi, avec un programme d’actions à mener l’échelle du quartier et si nécessaire de la commune, la recherche de subventions disponibles pour la mise en œuvre de celui-ci.

L’équipe a réalisé une analyse des comptages routier sur quatre points de comptages afin de caractériser le trafic de la zone d’activité et voir si celui-ci était compatible pour la requalification du boulevard vers une zone mixte comprenant plus de fonction résidentielle.

L’analyse des comptages s’est déclinée en étudiant les tranches horaires de fréquentation ainsi que les jours de fréquentation à l’échelle de la semaine. Également, les différentes localisations de comptages ont pu montrer les fluctuations de trafic en évaluant les entrées et sorties via les voies perpendiculaires ainsi que les rond points.

Une visite de terrain a été réalisée dans ce contexte permettant de diagnostiquer les enjeux pour les mobilités afin de réaliser des préconisations sur l’aménagement du Boulevard (discontinuité modes doux, trafic et nuisances observées, cadencement des transports en communs…).

À l’échelle française, d’autres projet sont des exemples d’intégration des enjeux de mobilités.

La desserte du quartier par le tramway, intégrée dès les premières phases du projet, a joué un rôle déterminant dans l’accessibilité du site et dans son attractivité. Parallèlement, le projet a accordé une place importante aux modes actifs, avec des espaces publics conçus pour favoriser les cheminements piétons et cyclables, ainsi qu’une gestion maîtrisée du stationnement. La hiérarchisation des voiries et la limitation des vitesses ont permis de réduire la circulation de transit et d’améliorer la qualité urbaine. L’intégration de la mobilité durable a ainsi contribué à accompagner la densification du quartier sans générer de congestion excessive, tout en renforçant son image de quartier innovant et durable.

L’analyse de la prise en compte de la mobilité durable dans les projets urbains met en évidence un constat clair : lorsque la mobilité est intégrée de manière tardive ou sectorielle, elle devient une contrainte technique génératrice de dysfonctionnements, de coûts supplémentaires et d’impacts négatifs sur l’environnement et la qualité de vie. À l’inverse, les projets qui placent la mobilité au cœur de leur conception démontrent que celle-ci constitue un levier structurant majeur de performance urbaine et territoriale.

Les exemples étudiés montrent que l’intégration réussie de la mobilité durable repose avant tout sur une anticipation des besoins de déplacements et sur une articulation étroite entre urbanisme et mobilité. La localisation des fonctions, la densité, la mixité des usages et la hiérarchisation de l’espace public apparaissent comme des déterminants essentiels des pratiques de déplacement. Lorsqu’ils sont pensés conjointement avec une offre de transports collectifs performante et des réseaux continus de mobilités actives, ces choix permettent de réduire durablement la dépendance à la voiture individuelle et de favoriser des comportements de mobilité plus sobres.

Au-delà des bénéfices environnementaux, la bonne intégration de la mobilité durable génère des répercussions positives à plusieurs niveaux. Elle améliore l’accessibilité des territoires, renforce l’équité sociale face aux déplacements, contribue à la qualité des espaces publics et soutient l’attractivité des projets urbains. Elle permet également d’accompagner la densification et le renouvellement urbain sans aggraver les phénomènes de congestion, en assurant une cohérence entre capacités d’accueil et capacités de déplacement.

Dans un contexte de transition écologique et de contraintes croissantes sur les ressources et l’espace, la mobilité durable ne peut plus être envisagée comme un simple volet technique des projets urbains. Elle doit être considérée comme un élément structurant du projet de territoire, mobilisant une ingénierie transversale et une vision de long terme. À ce titre, l’évolution des pratiques professionnelles, notamment dans les bureaux d’études et chez les maîtres d’ouvrage, constitue un enjeu central pour concevoir des projets urbains plus résilients, performants et adaptés aux défis contemporains.

L’évidence de l’usage du vélo pour les déplacements du quotidien à la campagne n’en est pas encore une et semble bloquée par de nombreux obstacles. Néanmoins, si l’on met à distance la binarité fallacieuse qui l’oppose à la voiture, il est facile de trouver les nombreuses raisons qui justifient le retour du vélo en milieu rural comme une réelle offre de mobilité5.

1. Les distances à parcourir ne justifient pas toujours l’utilisation de la voiture3 . « En 2020, les distances de moins de 5km représentent la moitié des déplacements en voiture4 » , soit une vingtaine de minutes de vélo mécanique sur terrain à faible dénivelé.

2. Le vélo est un moyen de déplacement financièrement plus avantageux que la voiture, ce qui ne permet pas forcément de la remplacer mais d’en réduire l’usage (et donc la consommation d’essence notamment), ou bien de se passer de la propriété d’un second véhicule. Un argument fort quand 15 millions de français sont en situation de précarité mobilité5 .

3. Le vélo et ses variantes permet aux personnes n’ayant pas accès à une voiture de se déplacer individuellement, y compris les enfants6 . C’est un vecteur de liberté et d’autonomisation.

4. Le recul de la sédentarité est un enjeu de santé publique7 ; le retour de la marche et du vélo comme modes prioritaires de déplacement sur les courtes distances est une réponse évidente et les modes actifs doivent être impérativement encouragés dans tous les contextes où cela est possible.

5. L’encouragement des alternatives à la voiture individuelle améliore considérablement le partage de l’espace public et contribue fortement à l’amélioration du cadre de vie, notamment en sécurisant les bourgs ou en évitant l’effet « parking8 » .

6. La pratique des modes actifs incite à réduire la distance des trajets et reconnecte l’usager avec son environnement, deux éléments très favorables à la revitalisation des bourgs et centre-bourgs, au soutien du commerce et des services locaux.

7. L’avantage environnemental du vélo sur la voiture lorsque cela est possible est évident, et sa pratique est nécessaire à l’atteinte des objectifs que la France s’est fixée dans sa Stratégie Nationale Bas Carbone9 ainsi qu’à la protection de la biodiversité.

Figure 1 : Centre-ville de Saint-Sauveur-en-Puisaye, occupé par un parking -Vizea, 2024

Il est donc primordial de rendre possible et sûr l’usage du vélo en milieu rural. Mais là où la densité des villes et métropoles offre un tissu idéal pour la mise en place d’un réseau cyclable, les faibles densités des campagnes et périphéries représentent un véritable challenge pour les collectivités et aménageurs. La modalité de réponse classique est la mise en place d’aménagements cyclables - en site propre ou non - souvent dans le cadre de schémas directeurs et plans de mobilité à différentes échelles. Ces aménagements sont absolument essentiels dans les bourgs, y compris peu ou très peu denses, et sur des axes stratégiques, mais ont leurs limites.

D’une part, il est très souvent financièrement irréalisable d’aménager un réseau cyclable intercommunal étendu, entièrement sécurisé et continu, d’autant plus dans un contexte de baisse voire disparition des subventions en faveur du vélo10 et d’affaiblissement des capacités d’auto-financement des collectivités locales1112 . En effet, la création d’une piste cyclable bidirectionnelle en bordure de départementale et séparée de la voirie peut coûter près de 400€ du mètre linéaire (sans acquisition foncière, sans éclairage). Les coûts de la réaffectation d’une route voire d’un chemin non revêtu comprenant le jalonnement, la signalisation verticale et horizontale et la sécurisation des traversées revient à environ 10 moins cher.

Quand bien même, la mise en place d’aménagements sur des itinéraires intercommunaux est parfois matériellement insuffisante pour assurer des bonnes conditions de circulation aux cyclistes. L’aménagement d’une piste cyclable séparée sur un itinéraire fréquenté par des véhicules motorisés plus ou moins lourds est une proposition de qualité, mais ne saurait convaincre les usagers les plus réticents ou vulnérables. Le bruit et la pollution ainsi que la proximité immédiate de véhicules circulant à grande vitesse restent des éléments très dissuasifs à la pratique des modes actifs. L’apaisement des voies sur lesquelles les cyclistes seront amenés à circuler se présente donc comme une nécessité.

Figure 2 : Piste bidirectionnelle en bordure de départementale (Ille et Vélo, CD35), Vizea 2024

De surcroît, un réseau constitué d’aménagements « classiques » comme des pistes ou bandes cyclables est vulnérable aux ruptures de continuité, puisque seules les portions proposant ces aménagements seront considérées comme « traitées ». Les ruptures sont tout à fait résorbables en milieu dense mais posent une réelle difficulté en milieu rural, sur des itinéraires intercommunaux très divers et sur des linéaires importants ; d’où l’importance d’une solution facile et peu coûteuse à mettre en place sur un linéaire étendu et continu.

De plus, plusieurs années s’écoulent entre la validation d’un aménagement lourd dans un schéma et sa mise en service. L’élaboration d’un réseau basé autant que possible sur la réaffectation de routes praticables vient compresser ces délais. Cela est d’autant plus faisable que la réaffectation se prête bien à l’expérimentation ; celle-ci permet une approche pédagogique mais aussi un véritable test de l’aménagement avant une éventuelle pérennisation.

D’autre part, chaque nouvelle artificialisation ou imperméabilisation de sols en milieu rural peut poser des difficultés environnementales ou règlementaires pour les collectivités. Attention, la création d’aménagement cyclable dans un contexte d’encouragement des modes actifs plutôt que la voiture individuelle est toujours un élément positif pour l’environnement ; le solde final est positif, en émissions de GES et en protection de la biodiversité. Cependant, il est important de noter que l’évitement d’artificialisation supplémentaire est toujours très positif.

Enfin, lorsque les modes actifs sont cantonnés à de faibles linéaires ou espaces peu étendus qui leur sont réservés, des tensions émergent13 . Une piste cyclable trop étroite, une voie verte très fréquentée par des modes divers, des espaces mixtes piétons-cyclistes sont autant de potentiels de tensions, conflits, voire incivilités entre les usagers, alors même que la place prise par la circulation automobile n’est, elle, que très peu contrainte et majoritaire dans la répartition de l’espace public14 . L’exemple est particulièrement parlant sur les voies vertes : ces linéaires dédiés aux mobilités douces doivent permettre la cohabitation des vélotafeurs et cyclistes utilitaires, des promeneurs, des enfants, des cavaliers… Cette situation est source de difficultés, au point que la DREAL Normandie a sollicité Vizea pour aboutir à des préconisations techniques en faveur de la cohabitation des cyclistes et cavaliers sur les voies vertes15 .

Ainsi, peut-être que la solution alternative en faveur des modes actifs serait d’abaisser la pression sur ces linéaires très convoités en ouvrant le reste de la voirie française aux usagers autres que les voitures et les poids lourds.

La réaffectation de la voirie, ou requalification, est l’évolution de la répartition de ses usages. Concrètement, il s’agit de transformer les axes à faible trafic - ou répondant à un certain nombre de critères comme la vitesse moyenne estimée, la largeur de la voirie etc– en des axes favorables à la pratique du vélo et des modes actifs, sur lesquels ils deviennent prioritaires ou seuls usagers. Le trafic motorisé doit ainsi être apaisé et redirigé vers d’autres axes.

Depuis 2023, Vizea a mené deux études de recherches traitant ce sujet pour faire émerger la mobilité de demain : Le « Système Alternatif de Mobilité » (SAM) avec Forum Vies Mobiles16 et « Partage de la route : la méthode FNH pour développer le vélo ! » avec la Fondation pour la Nature et l’Homme17 .

Le SAM propose un nouveau modèle systémique de mobilité à l’échelle nationale, pensant de manière cohérente les réseaux modes actifs en zones urbanisés et intercomunales et les réseaux de transport en commun ferrés et routiers. Une des mesures proposées repose sur la réaffectation de voiries peu fréquentées par les véhicules motorisés et de chemins ruraux en dernier recours au profit du cycliste, qui y devient le seul usager autorisé sauf ayants droit spécifiques. La réaffectation totale de départementales peu fréquentées s’articule autour d’un réseau primaire de pistes bidirectionnelles et surtout en complémentarité d’aménagements poussés en zones urbanisées. Le SAM propose un choc d’offre très important en zones rurales ou peu denses, en particulier concernant les transports en commun routiers ; en parallèle, il se permet donc de contraindre la voiture individuelle. C’est cela qui permet notamment l’utilisation exclusive par les modes actifs d’un linéaire important de voiries départementales.

L’étude FNH est elle totalement dédiée au sujet de la réaffectation. Elle propose d’abord un benchmark de la réaffectation, en France et à l’étranger, puis l’analyse du potentiel de réaffectation. Pour ce faire, Vizea a étudié précisément trois territoires pilotes, ruraux et périurbains. Un diagnostic des territoires puis une sélection des voiries éligibles à la réaffectation ont été effectués, par l’établissement de critères hiérarchisés et un travail SIG poussé. Puis Vizea a dessiné un réseau entier, basé sur la réaffectation des voiries automobiles mais aussi sur la mise en enrobé des chemins pour ne pas réaffecter des voiries à plus de 60 km/h. Le réseau est donc basé sur la réaffectation mais composé de mesures complémentaires. Enfin, le coût de la mise en place de réseaux similaires en milieu rural à l’échelle nationale a pu être estimé. Le modèle proposé par cette étude part de la réaffectation des voies à faible trafic et des chemins ; le reste s’est construit autour.

Les deux études sont complémentaires pour les territoires qui veulent s’engager dans cette démarche. Elles n’utilisent pas les mêmes procédés méthodologiques et permettent d’offrir des outils divers aux territoires. La réaffectation peut prendre plusieurs formes et s’adapter à chaque territoire en fonction de ses besoins et ambitions.

Tout d’abord la France dispose de plus 3 millions de km de routes et chemins, dont un peu plus de 2 millions sont estimés éligibles à la réaffectation selon l’étude de la FNH. Ce réseau très dense est une opportunité formidable pour l’accroissement des mobilités actives. En mettant en place la réaffectation dès que possible, il suffirait d’en aménager 3.5% pour aboutir à un maillage satisfaisant en milieu rural. Sur la totalité du réseau routier, seul 1.8% serait purement concerné par la réaffectation partielle ou totale. Vizea souligne en effet qu’en complémentarité de la réaffectation, les mesures d’apaisement des bourgs, des traversées de routes et autres aménagements appelés « classiques » dans cet article restent indispensables à la constitution d’un réseau continu et cohérent.

Ces itinéraires sont de grande qualité18 du point de vue des cyclistes car le revêtement enrobé est idéal pour la pratique du vélo, du rollers ou d’autres EDPM. Cela peut permettre d’éliminer le dilemme autour du revêtement qui concerne notamment les voies vertes (voir l’étude de Vizea pour la DREAL), en redirigeant les usagers qui cherchent un revêtement lisse vers les voies réaffectées et les autres sur les voies vertes et chemins non enrobés par exemple. Ces voies réaffectées en enrobé peuvent tout de même être rendues accessibles aux piétons et cavaliers bien qu’elles ne constituent sûrement pas l’offre la plus attractive pour ces usages. L’augmentation du linéaire et de l’espace disponible pour la pratique du vélo et des modes actifs ne peut être que favorable à la baisse des situations de tensions et conflits entre usagers. La réaffectation des voiries faiblement fréquentées présente également l’avantage d’offrir une largeur idéale pour la circulation confortable des cyclistes. De plus, la qualité paysagère des itinéraires est en moyenne très bonne puisque les petites routes de campagne ou les chemins traversent champs, forêts et montagnes. L’attractivité des itinéraires et trajets est un facteur à ne pas sous-estimer pour le report modal. L’expérience usager est absolument déterminante dans le choix du mode de déplacement et ce particulièrement lorsque l’on est à vélo, directement exposé aux éléments et connecté à son environnement direct.

Puisque la création de linéaire est limitée, les coûts de mise en place sont plus faibles que le coût de la mise en place d’un réseau équivalent en aménagements classiques. Vizea estime ainsi que la mise en place d’un réseau cyclable en milieu rural principalement basé sur la réaffectation de la voirie coûterait entre 12 et 18 milliards d’euros à l’échelle nationale selon le niveau d’ambition visé (étude FNH). Cette somme reste cinq fois moins élevée que la mise en place d’un réseau comparable avec des pistes cyclables. L’approche de l’étude SAM (Forum Vies Mobiles) aboutissait à des coûts encore inférieurs, environ 6 milliards d’euros, mais ce budget ne comprenait pas l’aménagement des zones urbanisées contrairement à l’étude de la FNH et surtout reposait sur la complémentarité avec un réseau principal constitué d’aménagements en site propre beaucoup plus coûteux. Ces deux études traitant de la réaffectation des voies proposent deux modèles désirables et innovants mais différents.

Si l’amélioration des conditions de circulations des modes actifs est primordiale, l’utilisation des véhicules motorisés restera évidemment prégnante en zones rurales, il est donc important de les prendre en compte. En fonction de la réaffectation effectuée, le réseau accessible aux véhicules motorisés peut être plus ou moins impacté et l’automobiliste plus ou moins contraint. Cependant du fait de l’offre très importante du linéaire français ces impacts restent acceptables. Les détours occasionnés sont plus aisément absorbables par un véhicule motorisé, tandis qu’ils seraient très fortement ressentis par les usagers actifs au point d’en être dissuasifs. Cela permettra également une meilleure optimisation du réseau routier et donc un ciblage plus efficace des coûts d’entretien. De plus, les voiries réaffectées restent accessibles aux ayant droits dont les riverains, agriculteurs, véhicules d’urgence etc. La réaffectation cherche en particulier à apaiser la fréquentation des voies, la vitesse et la dangerosité en interdisant les trajets de transit qui doivent être cantonné aux axes prévus à cet effet. Rééquilibrer l’utilisation de l’espace public et donc des voies de circulation est un enjeu majeur de ces prochaines années pour limiter l’usage de la voiture.

La question de la cohabitation entre usagers doux et agriculteurs a fait partie de l’étude menée pour la DREAL19 à propos de la cohabitation sur les voies vertes ; il en ressort assez largement que la consultation en amont du projet des usagers concernés et en particulier des agriculteurs le cas échéant peut évacuer un grand nombre de problématiques. L’utilisation de la voirie par des cyclistes et des agriculteurs est tout à fait possible dans de bonnes conditions dès lors que chaque usager s’attend à la présence de l’autre et sait y réagir avec des bonnes pratiques de sécurité. La concertation et la sensibilisation est essentielle pour la mise en œuvre de ces projets.

Du point de vue environnemental, la réaffectation d’un axe permet l’aménagement d’un linéaire potentiellement important sans impacts supplémentaires sur la biodiversité et l’environnement. Contrairement à l’aménagement d’une voie verte par exemple, aucune phase de travaux ni nouvelle imperméabilisation n’est à prévoir. Au contraire, la voie réaffectée sera plus apaisée et plus favorable aux traversées de faune par exemple. Toutefois, l’utilisation des chemins et sentiers dans le réseau préconisé par l’étude FNH requiert elle des travaux de reprise du revêtement.

La réaffectation est donc une solution d’aménagement très prometteuse pour les territoires ruraux. De nombreux exemples existent déjà : les Quiet Lanes20 en Angleterre, les voies vertes pâles21 en Corrèze, les voies réaffectées dans la Communauté de Communes Erdre et Gesvres ou encore les routes départementales devenues voies vertes22 dans la Manche. La Communauté d’Agglomération d’Epinal est également en train de mettre en place la réaffectation de la voirie depuis 2019.

Dans le but de formaliser une méthodologie de mise en place de la réaffectation, Vizea a étudié en profondeur des territoires pilotes ruraux et périurbains. La première étape est la sélection des axes éligibles et intéressants pour le réseau cyclable, c’est-à-dire à faible trafic ou indispensables au réseau (en fonction des pôles générateurs de flux notamment). Pour les études avec Forum Vies Mobile et la FNH, Vizea a intégré les chemins et sentiers au réseau en prévoyant un coût de reprise de l’enrobé afin de les rendre praticables. Cette mise en place peut se découper en trois phases :

- Cette première étape est la réalisation d’un diagnostic de mobilité sur le territoire, obligatoire pour prendre en compte correctement les spécificités du territoire et intégrer correctement le réseau réaffecté aux schémas et plans locaux existants. Grâce à cela, la sélection des voiries éligibles à la réaffectation peut être faite. Dès la première phase, une concertation poussée des usagers doit être prévue ; il est primordial d’expliquer la démarche avec pédagogie, de prendre en compte les besoins de chacun et de s’adapter aux éventuels cas particuliers. Cela n’empêche aucunement le portage d’un projet ambitieux mais au contraire le facilitera.

- Ensuite, l’aménagement le plus adapté doit être choisi en fonction des circonstance précises de l’axe. Par exemple, il peut être décidé d’appliquer une réaffectation totale, une réaffectation avec filtre ou une mixité.

- Enfin, un travail d’adoption du réseau doit être mené sur le territoire : cela peut passer par des expérimentations pérennisées par la suite qui assurent une transition douce auprès des usagers, un plan de communication ou par de la concertation accrue. Des indicateurs de suivi doivent être mis en place pour permettre l’évaluation de ce réseau innovant. Vizea propose ainsi de décliner ce travail sur mesure sur les territoires ruraux afin d’offrir un réseau cyclable de qualité aux usagers, financièrement et techniquement abordable pour les collectivités.

La réaffectation est une approche très prometteuse de la mobilité cyclable dans les territoires ruraux, mais il est très important de rappeler que cette stratégie d’aménagement ne doit pas remplacer l’approche systémique de la mobilité durable et inclusive pour tous. Afin d’apporter des solutions viables en territoires rural, l’amélioration de la desserte géographique et temporelle en transports en commun est un impondérable sans lequel l’indépendance vis-à-vis de la voiture individuelle ne peut pas être réalisable. De plus, la création de pistes ou de chaucidous par exemple reste impérative dans les bourgs ou autres point névralgiques. Plus globalement, la transition du rapport à la mobilité et de l’aménagement de nos territoires est nécessaire à la construction d’un nouveau modèle plus durable et pérenne. Le SAM (Forum Vies Mobiles) cherche justement à proposer ce nouveau modèle à l’échelle nationale et faire évoluer le système de mobilité français.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[1] https://reseau-velo-marche.org/actualites/bilan-2024-de-la-frequentation-cyclable-en-france/

[3] Bien entendu, il est admis que ces constats ne valent que pour les personnes en capacité physique de se déplacer à vélo, Engins de Déplacements Personnels Motorisés, fauteuils électriques etc.

[4] https://www.cerema.fr/sites/default/files/inline-files/zoom5-emc2-voiture-janv25.pdf

[7] https://sport.cnrs.fr/les-risques-de-la-sedentarite-et-de-linactivite-physique-sur-la-sante/

[9] https://www.ecologie.gouv.fr/politiques-publiques/strategie-nationale-bas-carbone-snbc

[10] https://www.fub.fr/presse/plf-2026-budget-velo-national-qui-deraille

[14] https://www.worldcarfree.net/resources/freesources/pour_en_finir.pdf

[16] https://forumviesmobiles.org/recherches/16425/systeme-alternatif-de-mobilite

[17] https://www.fnh.org/la-methode-fnh-pour-developper-le-velo/

[18] A noter que l’état des routes à faible trafic est loin d’être homogène. Cependant, une route enrobée dégradée reste bien plus praticable qu’un revêtement non enrobé comparablement dégradé.

[20] https://www.cerema.fr/fr/actualites/routes-tranquilles-experience-quiet-lanes-angleterre

En milieu urbain, deux phénomènes de chaleur occurrent principalement : la surchauffe urbaine diurne et l’effet d’îlot de chaleur urbain nocturne.

La surchauffe urbaine se manifeste en journée sous l’effet de l’absorption intense du rayonnement solaire par les surfaces minérales majoritaires en ville, telles que les chaussées, les trottoirs et les façades. Ces matériaux, caractérisés par un albédo généralement faible (notamment le bitume), absorbent une grande part du rayonnement incident et présentent une forte capacité de stockage thermique. Ce phénomène est renforcé par l’imperméabilisation des sols, la faible couverture végétale limitant l’évapotranspiration, la rareté des surfaces en eau et les apports de chaleur d’origine anthropique.

L’effet d’îlot de chaleur urbain correspond quant à lui à la persistance de températures élevées durant la nuit par rapport au milieu rural, résultant de la restitution progressive de la chaleur emmagasinée par les matériaux urbains au cours de la journée. Il est accentué par la densité et la morphologie du bâti, qui limitent la ventilation et le rafraîchissement nocturne, ainsi que par la continuité des émissions de chaleur liées aux usages urbains.

En plus d’être une gêne pour les habitants lors des fortes chaleurs estivales, il devient un risque à anticiper auquel la ville doit s’adapter, c’est-à-dire la combinaison entre un aléa (canicule) et un enjeu (santé des populations) tout en prenant en compte sa probabilité d’occurrence (récurrence en saison estivale).

La TRACC (Trajectoire de Réchauffement de Référence pour l’Adaptation au Changement Climatique), un référentiel national élaboré par Météo France et le Ministère de la Transition Ecologique, fournit des projections climatiques fiables à l’échelle de la France métropolitaine pour guider les politiques d’adaptation et la planification territoriale face au réchauffement climatique dans son rapport de consultation publique publié fin 2023 :

• Une poursuite marquée du réchauffement thermique, avec une hausse moyenne des températures en France métropolitaine par rapport à la période 1900-1930, dans le scénario tendanciel retenu pour l’adaptation.

• Une augmentation du nombre de jours de fortes vagues de chaleur : par rapport à la période de référence 1976-2005, le nombre annuel de jours où la température maximale dépasse 35 °C est projeté d’augmenter fortement.

• Des précipitations annuelles globalement stables, mais avec une redistribution saisonnière : la TRACC projette une légère augmentation des cumuls annuels mais une baisse des précipitations estivales par rapport à 1976-2005, reflétant des contrastes saisonniers plus marqués.

• Des conditions atmosphériques contribuant à l’aggravation des phénomènes de surchauffe urbaine et d’îlot de chaleur urbain, notamment la fréquence accrue de situations anticycloniques et de vents faibles, limitant la dispersion de la chaleur et rendant les vagues de chaleur plus persistantes et difficiles à supporter, en particulier en milieu urbain.

En conséquence, les impacts négatifs associés aux vagues de chaleur et aux événements climatiques extrêmes sont appelés à s’intensifier à l’échelle nationale, avec des effets marqués sur les populations et les territoires : augmentation des risques sanitaires et de la surmortalité, baisse de la productivité, tensions accrues sur les ressources en eau et en énergie, saturation des équipements, ou encore vulnérabilité renforcée des espaces urbains.

Afin d’évaluer la contribution des aménagements à l’atténuation des phénomènes de chaleur en ville, Vizea accompagne les maîtrises d’ouvrage dans l’optimisation bioclimatique des projets urbains. Pour ce faire, des campagnes de mesures de température avant et après projet sont mises en place. Deux types de mesures sont réalisables :

Les caméras thermiques offrent une visualisation du comportement thermique d’éléments urbains à un instant t en mesurant leur température de surface. Ces données permettent d’appréhender les facteurs influençant la température de surface des éléments urbains, et ainsi de tirer des conclusions quant aux matériaux, à l’orientation, aux couleurs, aux types de mise en scène de l’eau, au type de végétation ou encore aux types d’aménagement favorables au confort bioclimatique des espaces extérieurs urbains.

Ces données sont collectées par des mesures directement sur le terrain. En considérant les évolutions du climat en faveur de phénomènes de chaleur accrus, une journée caniculaire est privilégiée pour les prises de vue.

Les conclusions tirées de cette campagne de mesure permettent d’orienter les choix d’aménagement en faveur de villes plus résilientes face aux canicules.

Visualisation par caméra thermique des températures sur l’espace public - Vizea

Dans le but d’appréhender le comportement thermique de site défini, des capteurs thermiques fixes sont placés durant toute la période estivale à des emplacements judicieusement choisis avec les maitrises d’ouvrage, tels que des espaces extérieurs requalifiés à forte affluence, ou encore des espaces voués à accueillir des aménagements de type « îlot de fraicheur ». Ces capteurs effectuent des mesures de température et d’hygrométrie à pas de temps rapproché afin d’évaluer de manière continue les conditions bioclimatiques réelles. L’analyse croisée des données sur plusieurs plages horaires, notamment diurne et nocturne, permet de caractériser de manière fine le comportement d’un site face aux phénomènes de surchauffe et d’îlot de chaleur urbains sur une période caniculaire judicieusement sélectionnée. Les données sont systématiquement confrontées à des références, tel qu’un point frais non soumis aux aménagements dans un parc densément planté, ou les données d’une station météo France sur la période étudiée.

Pose de capteurs fixes sur le territoire de l’Etablissement Public Territorial Est Ensemble (93) – Vizea

Ces campagnes de mesure sont conduites à deux reprises : une fois avant le début des travaux d’aménagement, puis une fois les travaux finis, afin de quantifier précisément la contribution du projet à la réduction des phénomènes de chaleur en ville. Les sites sont ensuite reclassés par rapport à leur comportement initial en point chaud, point intermédiaire ou point frais. Réalisés en différents points du projet, une projection cartographique de la résilience bioclimatique des aménagements est alors visualisable.

Visualisation graphique des mesures des capteurs thermiques fixes sur une période caniculaire de 10 jours – Vizea

À l’approche des élections municipales de 2026, les enjeux environnementaux occupent une place croissante dans le débat public. Longtemps perçues comme des scrutins de proximité cantonnés à la gestion quotidienne, les élections locales sont désormais reconnues comme un levier majeur de la lutte contre le changement climatique. En France, les communes et intercommunalités concentrent une part importante des décisions qui influencent directement les émissions de gaz à effet de serre, qu’il s’agisse de l’aménagement urbain, des politiques de mobilité, de la gestion des bâtiments ou de la production d’énergie. Le maire, en tant que chef de l’exécutif municipal, se situe au cœur de cette transformation.

Regardons plus précisément sur certaines thématiques comment nous pouvons établir ces influences.

Le secteur du bâtiment représente l’un des principaux postes d’émissions de gaz à effet de serre à l’échelle locale, en raison des besoins de chauffage, de climatisation et de l’ancienneté d’une grande partie du parc immobilier. Le maire dispose d’un pouvoir déterminant pour orienter la trajectoire de décarbonation des bâtiments, à commencer par le patrimoine communal. Les choix d’investissement réalisés durant un mandat (rénovation thermique des écoles, des équipements sportifs ou des bâtiments administratifs par exemple) ont des effets durables sur les consommations énergétiques et les émissions associées, souvent sur plusieurs décennies.

Au-delà du parc public, les décisions municipales influencent également la rénovation des logements privés. Par le biais des politiques d’urbanisme, des dispositifs d’accompagnement des ménages et de l’animation territoriale, les communes peuvent accélérer ou freiner la transition énergétique du parc résidentiel. Le maire joue aussi un rôle de facilitateur entre les acteurs locaux (bailleurs sociaux, copropriétés, artisans) et les dispositifs nationaux ou régionaux de financement. À l’échelle d’une ville, une stratégie ambitieuse de rénovation énergétique permet de réduire structurellement les émissions de GES tout en améliorant le confort des habitants et en luttant contre la précarité énergétique.

Un autre exemple d’influence est concrètement le choix et la préférence des maires pour certains projets de construction ou de rénovation de bâtiments. S’ils ne participent pas directement au dessin architectural des projets, les maires ont leur mot à dire sur les permis de construire déposés et ont clairement le pouvoir d’influencer un projet. Une des situations rencontrées à de multiples reprises au sein des missions de Vizea est de constater qu’un maire valide un projet sur le presque seul aspect esthétique d’un bâtiment, quand les projets concurrents auront une meilleure réponse environnementale. L’ensemble des critères ne sont pas tous jugé et la beauté relative d’une façade peut facilement l’emporter.

Le secteur des transports constitue l’un des premiers postes d’émissions de GES en milieu urbain. Dans ce domaine, les décisions municipales ont un impact particulièrement visible et rapide. Le maire dispose de leviers puissants pour orienter les pratiques de mobilité, notamment à travers l’aménagement de l’espace public. Le développement des mobilités actives, comme la marche et le vélo, dépend largement de la volonté politique locale de redistribuer l’espace urbain, de sécuriser les déplacements et de rendre ces alternatives attractives face à la voiture individuelle.

Les politiques de mobilité portées par les municipalités influencent également l’usage des transports en commun et la place de la voiture en ville. Les choix en matière de stationnement, de limitation de vitesse, de zones à faibles émissions ou de soutien aux transports collectifs façonnent les comportements quotidiens des habitants. À l’échelle d’un mandat, ces décisions peuvent entraîner une baisse significative des émissions liées aux déplacements, tout en améliorant la qualité de l’air et le cadre de vie. Les élections municipales de 2026 détermineront ainsi si les villes poursuivent ou non la transformation engagée ces dernières années vers des mobilités moins carbonées.

La gestion des déchets relève directement des compétences locales et constitue un levier important de réduction des émissions de gaz à effet de serre, notamment à travers la limitation des déchets enfouis et la valorisation des matières. Les choix opérés par les maires en matière de collecte, de tri et de traitement influencent les émissions de méthane issues des décharges, ainsi que les émissions indirectes liées à la production de biens neufs.

En favorisant le tri à la source des biodéchets, le compostage et le développement des filières de réemploi, les municipalités contribuent à une logique d’économie circulaire qui réduit la pression sur les ressources naturelles et l’empreinte carbone des territoires. Les politiques d’achats publics responsables, également décidées au niveau local, peuvent amplifier cet effet en orientant la demande vers des produits durables et sobres en carbone. Là encore, l’orientation donnée par les équipes municipales élues en 2026 aura des conséquences durables sur les flux de matières et les émissions associées.

Les communes jouent un rôle croissant dans la transition énergétique, notamment par la gestion de leurs propres consommations et par le soutien au développement des énergies renouvelables locales. Le maire peut impulser le développement de projets photovoltaïques, de réseaux de chaleur ou de solutions de production d’énergie décarbonée en mobilisant le foncier communal et en facilitant les partenariats avec des acteurs publics ou citoyens.

La maîtrise de l’énergie passe également par l’optimisation des usages, notamment à travers la modernisation de l’éclairage public ou la gestion intelligente des bâtiments municipaux et bien sûr leur rénovation). Ces actions, parfois perçues comme techniques, ont pourtant un impact direct sur les émissions locales de gaz à effet de serre. En orientant les investissements vers des dispositions sobres et renouvelables, les maires élus en 2026 pourront réduire durablement la dépendance des villes aux énergies fossiles.

Enfin, les politiques environnementales municipales ne se limitent pas à la réduction directe des émissions. Le développement de la nature en ville, la renaturation des espaces urbains et l’adaptation au changement climatique constituent des axes complémentaires portés par les maires. En favorisant les espaces verts, les sols perméables et l’agriculture urbaine, les communes améliorent la résilience des territoires face aux vagues de chaleur et aux événements climatiques extrêmes, tout en contribuant indirectement au stockage du carbone et à la sobriété énergétique.

La décarbonation d’un territoire ne se limite pas à une juxtaposition de projets sectoriels. Elle repose sur une vision stratégique, généralement formalisée dans des documents de planification climatique comme les Plans Climat-Air-Énergie Territoriaux, souvent pilotés à l’échelle intercommunale mais fortement influencés par les orientations des maires. Le maire contribue à définir les priorités, les objectifs de réduction des émissions et les arbitrages budgétaires qui traduisent les engagements climatiques en actions concrètes.

À travers ses compétences en matière d’urbanisme, d’aménagement et de développement économique, le maire façonne la structure même de la ville. La densité urbaine, la localisation des activités, la place accordée aux espaces naturels ou aux zones commerciales périphériques ont des conséquences directes sur les déplacements, les consommations d’énergie et l’artificialisation des sols. Les choix opérés lors d’un mandat municipal peuvent ainsi inscrire une ville sur une trajectoire compatible avec les objectifs climatiques nationaux ou, au contraire, renforcer des modèles urbains fortement émetteurs de gaz à effet de serre.

Les élections municipales de 2026 constituent un moment charnière pour l’avenir climatique de nos villes. Derrière des choix apparemment locaux se dessinent des trajectoires de long terme en matière d’émissions de gaz à effet de serre, de qualité de vie et de résilience écologique. Le maire, par ses compétences transversales et sa capacité à orienter l’action publique locale, s’impose comme un acteur central de la transition écologique. A ce titre, le débat électoral de 2026 devra pleinement intégrer les enjeux climatiques, tant ils conditionnent l’avenir des territoires et de leurs habitants.

Le Schéma Pluriannuel de Stratégie Immobilière (SPSI) et, plus largement, les schémas directeurs immobiliers (SDI / SDIE) sont nés de la volonté d’organiser la politique immobilière publique française autour d’un diagnostic partagé et d’une planification pluriannuelle. L’obligation d’élaborer un SPSI a été formalisée pour les opérateurs de l’État par une circulaire ministérielle diffusée en 2009 (pour donner suite à la réforme de la politique immobilière – Lien) et précisée/renouvelée par des instructions ultérieures (notamment une circulaire de 2016 - Lien). Ces textes demandent un diagnostic précis du parc, une stratégie quinquennale et une cohérence avec la politique immobilière de l’État.

Qu’est-ce que cela recouvre concrètement ?

• Le SPSI pour schéma pluriannuel de stratégie immobilière des opérateurs de l’Etat est un document stratégique, de portée quinquennale, qui formalise les orientations d’un opérateur (ministère, établissement public, université, etc.) pour optimiser l’usage, la maintenance, la rénovation, la valorisation ou la cession de ses actifs immobiliers. Il s’appuie sur un diagnostic exhaustif (état des lieux, coûts, contraintes fonctionnelles, performance énergétique, risques, etc.) et définit un plan d’actions priorisé.

• Le terme Schéma Directeur Immobilier (SDI) est plus générique ; on le retrouve dans les collectivités et les entreprises (SDI, SDIR pour « régional » côté État) et il désigne le même type d’outil : planifier l’évolution du parc à court/moyen/long terme pour atteindre des objectifs fonctionnels, financiers et environnementaux.

La Direction de l’Immobilier de l’État (DIE) pilote la politique immobilière de l’État au niveau interministériel : elle fournit méthodes, cadres (SDIR, SPSI), outils et référentiels, et elle accompagne/valide les démarches des opérateurs étatiques. Autrement dit, pour les acteurs publics, la DIE est l’autorité de gouvernance et de coordination qui encadre l’élaboration et la mise en œuvre des SPSI/SDIR.

L’élaboration d’un SPSI a été imposée par la doctrine ministérielle (circulaires de 2009 et 2016), ainsi cet exercice s’adresse au secteur public/opérateurs de l’Etat. Les SPSI sont attendus des opérateurs et établissent la cohérence entre stratégie d’activité et patrimoine immobilier.

Les collectivités territoriales et entreprises privées ne sont pas soumis à la réalisation de cet exercice, mais le SDI / SDIE (schéma directeur immobilier énergétique) est largement promu comme une bonne pratique — en particulier pour répondre aux enjeux énergétiques, à la maîtrise des coûts, à la transformation des modes de travail et à l’accès aux financements publics ou subventions (projets de rénovation, performance énergétique, etc.).

Le Schéma Directeur Immobilier constitue un document stratégique interne qui permet à une organisation – publique ou privée – d’organiser la gestion de son patrimoine immobilier à moyen et long terme.

Il s’appuie généralement sur un diagnostic complet du parc, puis sur la définition d’une trajectoire immobilière cohérente avec les ambitions économiques, opérationnelles et environnementales de la structure.

1. Etat des lieux exhaustifs

La première étape consiste à constituer un état des lieux exhaustif.

On y retrouve généralement un inventaire précis des bâtiments, incluant :

- Typologie

- Superficie

- Année de construction

- Usages

- Niveaux d’occupation...

Cet état des lieux ne se limite pas à la dimension physique : il inclut également les données financières (coûts d’exploitation, loyers, coûts de maintenance) et énergétiques (consommations, émissions associées, conformité avec les obligations réglementaires). À cette étape, il est fréquent d’évaluer la vulnérabilité du patrimoine : vétusté, risques de non-conformité, obsolescence technique, ou inadéquation entre les espaces et les besoins actuels.

2. Analyse des données et identification des enjeux

La seconde étape du processus consiste à analyser ces données afin d’identifier les enjeux principaux. Cette analyse croise généralement plusieurs dimensions : performance énergétique, coûts d’exploitation, confort d’usage, adéquation fonctionnelle, opportunités foncières, risques de dégradation ou de suroccupation.

Cette phase permet de dégager une lecture claire des points critiques du parc immobilier et des potentiels leviers d’optimisation, qu’il s’agisse de rationaliser des mètres carrés, de rénover des bâtiments énergivores ou de repenser l’affectation des espaces.

3. Construction de scénarios d’évolution

Le SDI met en perspective différentes trajectoires possibles, chacune articulant rénovation, restructuration, cession ou valorisation d’actifs. Ces scénarios sont comparés en termes de coûts globaux, de gains énergétiques, de bénéfices opérationnels ou encore d’impact sur la qualité de vie au travail. Le rôle du SDI n’est pas de figer une décision, mais d’éclairer les choix en montrant les avantages et limites de chaque orientation.

4. Feuille de route opérationnelle

La dernière phase du schéma directeur consiste à produire une feuille de route opérationnelle. Celle-ci fixe une hiérarchisation des actions à mener, avec un phasage pluriannuel, des estimations financières et un plan de mise en œuvre. Le document final précise également les indicateurs de suivi qui permettront à l’entreprise de mesurer l’avancement et les bénéfices des actions engagées, notamment en matière de durabilité, d’économies d’énergie, de réduction des coûts ou d’amélioration de l’usage des espaces.

Le SDI est donc un outil d’aide à la décision, qui structure la stratégie immobilière autour d’une vision globale, objectivée et cohérente avec les priorités de la gouvernance.

Alors que le Schéma Directeur Immobilier (SDI) est un outil flexible, adapté à chaque organisation pour piloter son patrimoine à moyen et long terme, le Schéma Pluriannuel de Stratégie Immobilière (SPSI) répond à une logique plus encadrée et normée.

Le SPSI reprend de nombreux éléments du SDI (inventaire complet du parc, analyse des usages, évaluation de la performance et de la vulnérabilité des bâtiments) mais il se distingue par sa finalité normative et stratégique à l’échelle nationale. Là où le SDI peut être conçu pour répondre aux besoins propres de l’organisation et à ses priorités locales, le SPSI doit s’inscrire dans les objectifs globaux de la politique immobilière de l’État : rationalisation des surfaces, optimisation des coûts, performance énergétique, conformité réglementaire et adéquation avec les missions de service public.

La méthodologie du SPSI est donc similaire sur la forme (diagnostic, analyse des besoins, scénarios d’évolution, programmation pluriannuelle) mais avec une exigence de cohérence et de standardisation. Les informations doivent être compatibles avec les référentiels nationaux et utilisables pour la consolidation par la DIE, afin de permettre un pilotage comparatif entre opérateurs et une coordination globale des politiques immobilières.

Autre différence majeure : le SPSI s’accompagne systématiquement d’une programmation pluriannuelle chiffrée et priorisée, qui indique les actions prévues sur cinq ans ou plus, les arbitrages financiers, et les bénéfices attendus. Cette dimension pluriannuelle et normée est moins développée dans le SDI, qui peut rester davantage un outil d’orientation et de réflexion stratégique.

En résumé, le SPSI est à la fois un outil de planification interne et un document de reporting normalisé, conçu pour s’intégrer à la stratégie nationale et permettre à l’État de piloter de manière cohérente et harmonisée l’ensemble de son patrimoine.

Au-delà de la rationalisation du parc, SDI et SPSI deviennent aujourd’hui des outils essentiels pour atteindre les objectifs environnementaux fixés par la loi.

Ces outils constituent également un levier puissant pour réduire l’empreinte environnementale d’une organisation, qu’il s’agisse d’une entreprise privée ou d’un établissement public.

Lors de l’inventaire des bâtiments, on identifie leur consommation d’énergie, leurs émissions de gaz à effet de serre et leur conformité aux normes environnementales. Cette étape permet de mettre en lumière les bâtiments les plus énergivores, ceux nécessitant une rénovation thermique ou ceux qui pourraient être valorisés par des opérations de densification ou de mutualisation des espaces.

En France, la loi Climat et Résilience (2021) impose aux propriétaires publics et privés des obligations de réduction des consommations énergétiques, de rénovation des bâtiments classés F ou G, et de planification de travaux pour atteindre la neutralité carbone. L’élaboration d’un SDI ou SPSI permet donc d’intégrer ces obligations dès la planification stratégique.

La démarche stratégique qui suit (choix des scénarios de réhabilitation, de restructuration ou de cession) offre de nombreux bénéfices environnementaux. En rationalisant les surfaces occupées, en mutualisant les locaux et en optimisant l’usage des bâtiments, une organisation peut réduire sa consommation énergétique globale et limiter ses émissions de CO₂.

Un autre avantage réside dans la planification des rénovations et des travaux de mise en conformité environnementale. Le SDI ou SPSI permet d’intégrer dans un calendrier pluriannuel les interventions prioritaires pour atteindre des objectifs environnementaux mesurables, tels que l’installation de systèmes de chauffage moins carbonés, la rénovation de l’isolation, la modernisation des réseaux électriques, ou encore l’adaptation aux normes d’accessibilité et de qualité de l’air intérieur.

Un SDI ou SPSI ne se contente pas d’optimiser l’immobilier sur le plan fonctionnel ou financier. Il permet à l’organisation d’intégrer une véritable stratégie environnementale, en alignant la gestion du patrimoine avec les exigences légales, les objectifs de performance énergétique et de réduction des émissions, ainsi que les bonnes pratiques de développement durable.

Vizea place la transition écologique au cœur de l’élaboration d’un SDI ou d’un SPSI. Pour un opérateur public, un SPSI n’est pas seulement un outil de pilotage patrimonial : c’est une opportunité stratégique pour aligner les trajectoires immobilières avec les grandes exigences environnementales nationales.

À travers nos accompagnements, nous intégrons systématiquement l’ensemble des réglementations récentes pour construire une stratégie immobilière qui répond réellement aux ambitions environnementales fixées par l’État.

Le SPSI impose aux opérateurs de l’État de contribuer aux objectifs fixés par les politiques nationales, notamment :

• la Loi Climat et Résilience (2021), qui impose la baisse des consommations énergétiques du parc tertiaire, la rénovation progressive des bâtiments les plus énergivores et la trajectoire nationale de neutralité carbone

• le dispositif Éco Énergie Tertiaire (aussi appelé Décret Tertiaire), qui crée une obligation de réduction des consommations d’énergie finale à horizon 2030 / 2040 / 2050 ;

• la Stratégie nationale Bas-Carbone (SNBC), qui guide la réduction des émissions du secteur immobilier ;

• la réglementation sur l’artificialisation des sols (ZAN – Zéro Artificialisation Nette), qui impose de limiter l’emprise foncière des nouvelles opérations et encourage la réhabilitation plutôt que la construction ;

• les plans nationaux d’adaptation au changement climatique, qui renforcent la nécessité d’anticiper les risques climatiques sur les bâtiments et les sites.

Notre rôle est d’aider l’opérateur à comprendre comment ces réglementations s’appliquent à son parc, quel niveau d’effort est requis et quels scénarios immobiliers permettent de s’y conformer durablement.

Chez Vizea, nous intégrons la transition écologique dès les premières étapes du diagnostic.

Cela se traduit par :

• Une analyse fine de la performance énergétique et environnementale des bâtiments ;

• L’identification des « points noirs carbone » du parc (sites énergivores, passoires thermiques, bâtiments dispersés et coûteux à exploiter) ;

• Une évaluation de la vulnérabilité climatique des implantations (chaleur, sécheresse, tempêtes, risques naturels, surchauffe, etc) ;

• L’étude des consommations d’eau, des systèmes techniques et de leur durée de vie résiduelle.

Cette lecture environnementale permet ainsi de déterminer quelles implantations doivent être rénovées, consolidées, relocalisées ou cédées.

La finalité du SPSI est de fournir une feuille de route opérationnelle.

Dans cette phase, Vizea aide l’établissement public à :

• Prioriser les opérations à plus fort impact environnemental ;

• Planifier les investissements pour optimiser le rendement carbone–énergie ;

• Intégrer les aides, financements ou dispositifs incitatifs ;

• Etablir une trajectoire claire de conformité réglementaire sur plusieurs années ;

• Structurer une gouvernance interne capable de piloter la transition environnementale du parc.

Ainsi, la stratégie immobilière devient un levier de transformation environnementale : le SPSI fournit au dirigeant une vision claire, chiffrée et progressive de la transition énergétique et carbone de son patrimoine.

Initiée en 2015 par l’ADEME, le CDP et la World Benchmarking Alliance, l’initiative ACT — Accelerate Climate Transition® — répond à une nécessité : fournir aux organisations un outil méthodologique clair, sectorisé et opérationnel pour transformer des intentions en actions mesurables. Sa force : combiner vision stratégique et exigences de mise en œuvre pour garantir des trajectoires crédibles de décarbonation.

ACT Initiative se structure autour de trois dispositifs complémentaires permettant d’accompagner les entreprises selon leur niveau de maturité :

En articulant ambition climatique, transformation opérationnelle et pilotage de la performance, ACT fait de la transition bas-carbone un véritable levier de compétitivité et de pérennité pour les entreprises.

Au cœur de l’initiative, ACT Pas-à-Pas se distingue comme un véritable parcours de transformation : cinq étapes structurantes pour passer d’un diagnostic carbone à un plan de transition pilotable et aligné business.

Les étapes clés du parcours :

Cette méthodologie a été éprouvée par des dizaines d’organisations françaises. Les enseignements sont clairs : ACT Pas-à-Pas change la dynamique en profondeur et les bénéfices stratégiques sont immédiatement identifiés :

ACT Pas-à-Pas n’est donc pas un simple exercice théorique, mais un accélérateur stratégique : il met les entreprises en situation d’agir, de se différencier et de sécuriser leur place dans l’économie bas-carbone qui s’impose.

Selon une enquête réalisée par l’ADEME en 2025, 77% des entreprises ayant mis en œuvre ACT Pas-à-Pas jugent que l’impact global sur leur organisation est particulièrement positif, un signal fort du succès et de l’efficacité de la démarche.

À un moment où investisseurs, marchés, régulateurs et société civile exigent plus de transparence, d’ambition climatique et de responsabilité, notamment avec le déploiement de la CSRD en Europe, ACT Pas-à-Pas s’impose comme un levier stratégique majeur. Ainsi, ACT Pas-à-Pas se place comme un atout stratégique :

En définitive, engager la démarche ACT Pas-à-Pas, ce n’est pas seulement répondre à une exigence morale ou sociétale — c’est investir dans la résilience et la pérennité de l’entreprise, en lui donnant les moyens de naviguer avec succès dans l’économie bas-carbone.

Lancée il y a près d’une décennie, l’initiative ACT s’est imposée comme une boîte à outils sérieuse, crédible, reconnue pour accompagner les entreprises dans la transition bas-carbone. ACT Pas-à-Pas offre un cadre pour passer du diagnostic à l’action, sans se perdre dans la complexité, tout en gardant en ligne de mire l’ambition de l’Accord de Paris.

Pour les entreprises — qu’elles soient petites, moyennes ou grandes — c’est l’opportunité :

Le dispositif ACT Pas-à-Pas est subventionné par l’ADEME jusqu’à 70% selon la taille et le secteur de l’entreprise. Pour démarrer une démarche ACT Pas-à-Pas, il y a tout de même quelques prérequis :

Nos équipes sont formées et accréditées pour la démarche et peuvent répondre à vos questions.

Pour plus d’informations : Lien d'accès à ACT Initiative de l'ADEME

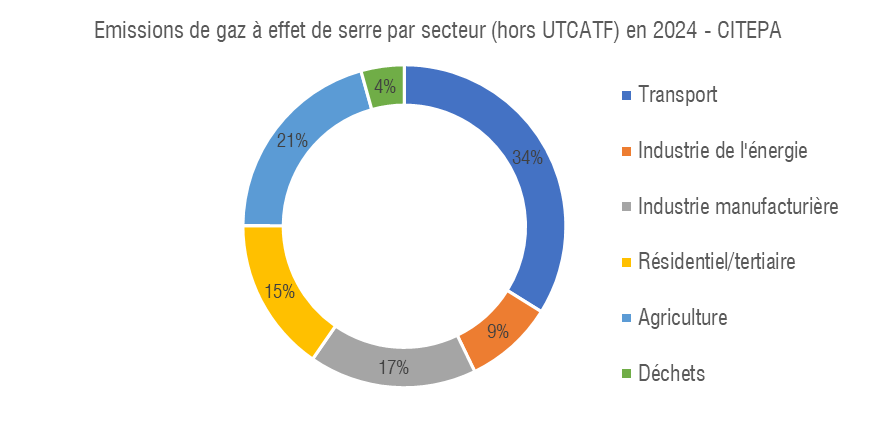

Aujourd’hui, le secteur du bâtiment est responsable d’environ 23 % des émissions de gaz à effet de serre françaises (en considérant les consommations énergétiques des bâtiments et les travaux de construction ou de rénovation). Face aux objectifs de neutralité carbone que s’est fixée la France d’ici 2050 via la stratégie nationale bas carbone (SNBC), l’acte de construire et de rénover nos bâtiments doit évoluer pour mieux prendre en considération les efforts de réduction des émissions à réaliser.

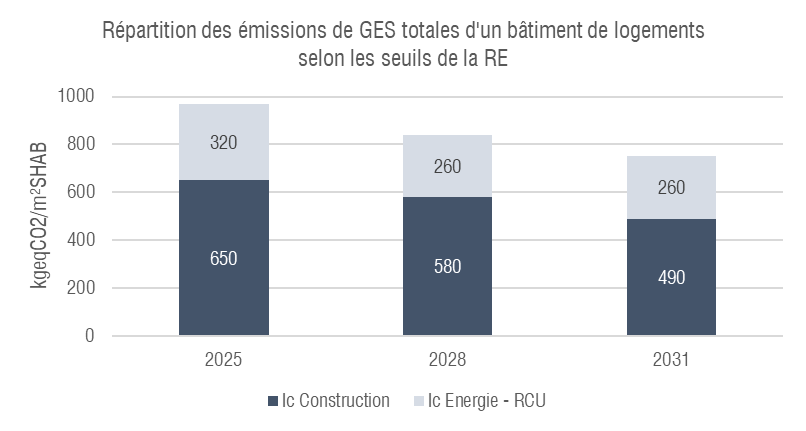

La construction neuve est réglementée par la RE2020, en vigueur depuis le 1er janvier 2022, et cadre notamment les émissions de GES d’un bâtiment sur sa phase de chantier et sa phase d’exploitation. Les seuils qui doivent être respectés évoluent jusqu’à 2031 de manière à ce que la filière du BTP puisse développer ses méthodes de construction bas carbone, ainsi que les filières de matériaux adaptées.

Sur le volet de la rénovation, il n’existe aujourd’hui aucune réglementation qui vient de manière similaire, évaluer les émissions de gaz à effet de serre des matériaux mis en œuvre, de leur renouvellement, des processus en phase chantier.

Alors finalement au-delà de la seule manière de construire et de rénover, un des leviers pour concrètement réduire les émissions de GES futures, est peut-être la réversibilité des bâtiments, pour mieux anticiper les travaux de modification et de transformation d’un bâtiment.

D’un point de vue des usages, alors que la durée de vie moyenne d’un bâtiment dépasse en général 50 ans, son usage, lui, change souvent au cours du temps (bureaux transformés en logements, commerces reconvertis en espaces de coworking ou ateliers). Ce sont tous ces changements qui entraînent des travaux et souvent une destruction partielle, générant des déchets, des consommations énergétiques et la mise en œuvre de matériaux neufs et donc des émissions supplémentaires de gaz à effet de serre.

Selon l’AQC, la réversibilité caractérise l’aptitude d’un ouvrage, neuf ou existant, à changer facilement d’usage plusieurs fois dans le temps. L’AQC dans son guide pour la réversibilité regarde quatre autres notions :

- La démontabilité : capacité d’un bâtiment à être démonté de façon non destructive, pour le déplacer ou pour restituer le site à son état d’origine

- L’évolutivité /modularité : capacité à la flexibilité et à l’élasticité afin de faciliter les changements d’affectation des espaces d’un bâtiment

- L’hybridation : réversibilité progressive du fait d’une liberté de l’espace, d’une indétermination des usages ou d’une programmation plurifonctionnelle au sein d’un même bâtiment

- La transformation : reconversion et restructuration lourdes avec changement de destination.

Ces différentes dimensions nous invitent à caractériser plus concrètement ce qu’il y a derrière la notion de réversibilité.

Les grands principes de la réversibilité incluent notamment :

- Une structure porteuse indépendante des cloisonnements pour permettre la redistribution des espaces, sans intervention lourde sur la structure

- Une hauteur sous plafond adaptée pour différents usages (exemple des hauteurs sous plafonds des logements ou des bureaux qui sont généralement différentes)

- Une trame constructive modulable (par exemple 7,20 m plutôt que 5,40 m pour accueillir des aménagements variés), dans laquelle une trame plus légère pourra également exister s’il y a un besoin de cloisonner davantage

- Des réseaux techniques accessibles et démontables, facilement remplaçables et clairement identifiés

- La mise en œuvre de matériaux de second œuvre facilement remplaçables et n’engendrant pas de dommages sur d’autres matériaux lors de leur dépose. Les poses mécaniques sont par exemple privilégiées aux poses collées pour les revêtements de sol.

- Des menuiseries extérieures dimensionnées et positionnées pour convenir à plusieurs usages

- Des systèmes techniques dimensionnés pour convenir) plusieurs usages

- Une conception liée au confort d’été adaptée à différentes plages d’usage

Si en tant que concepteur d’un bâtiment réversible nous mettons en œuvre ces principes, il serait alors intéressant de pourvoir mesurer les émissions de GES réellement évitées selon le cycle de vie du bâtiment et de pouvoir corréler par ordre d’importance les différents leviers. Pour cela, il est nécessaire de comprendre comment sont décomposées les émissions d’un bâtiment moyen.

Tout d’abord, il est nécessaire de rappeler que les émissions de GES engendrées par un bâtiment neuf (en lien avec les seuils de la RE2020) sur son cycle de vie sont réparties de la manière suivante :

L’indicateur Ic Construction intègre les émissions liées à la mise en œuvre des produits de construction et l’indicateur Ic énergie intègre lui les émissions liées aux consommations énergétiques du bâtiment sur 50 ans. En moyenne, 67% des émissions d’un bâtiment sur 50 ans sont ainsi liées aux produits de construction (mise en œuvre, renouvellement et traitement en fin de vie) et 33% aux consommation énergétiques.

Dans ces 67% d’émissions, est comptabilisée la fin de vie des matériaux, au regard des analyses de cycle de vie propres à chaque matériau. Et en moyenne, il peut être considéré que 10% des émissions sont à relier à cette phase de fin de vie.

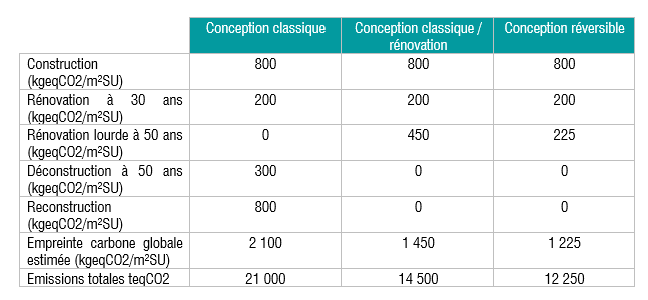

Nous avons donc vu que la construction et le renouvellement de certains produits de construction sont considérés dans l’impact carbone initial d’un bâtiment sur 50 ans, mais les travaux de rénovation lourde que celui-ci subit au bout de 30 ou 40 ans ne sont pas considérés. Ainsi, lorsqu’un bâtiment non réversible doit être démoli après 30 ans pour changer d’usage, il faut reconstruire, ce qui vient finalement grever le poids carbone global.

Essayons d’y voir plus clair à l’aide d’un cas pratique :