Quel est le coût carbone de l’aménagement de vos pistes cyclables ? Est-ce que les émissions de gaz à effet de serre qui sont générées lors des travaux d’aménagement « valent » le coup par rapport aux gains espérés avec la circulation de nouveaux cyclistes ? Est-ce que l’angle des émissions de GES est un argument en faveur ou allant à l’encontre des nouveaux aménagements cyclables ? Tentons d’y voir plus clair.

Les objectifs de décarbonation à l’échelle Française

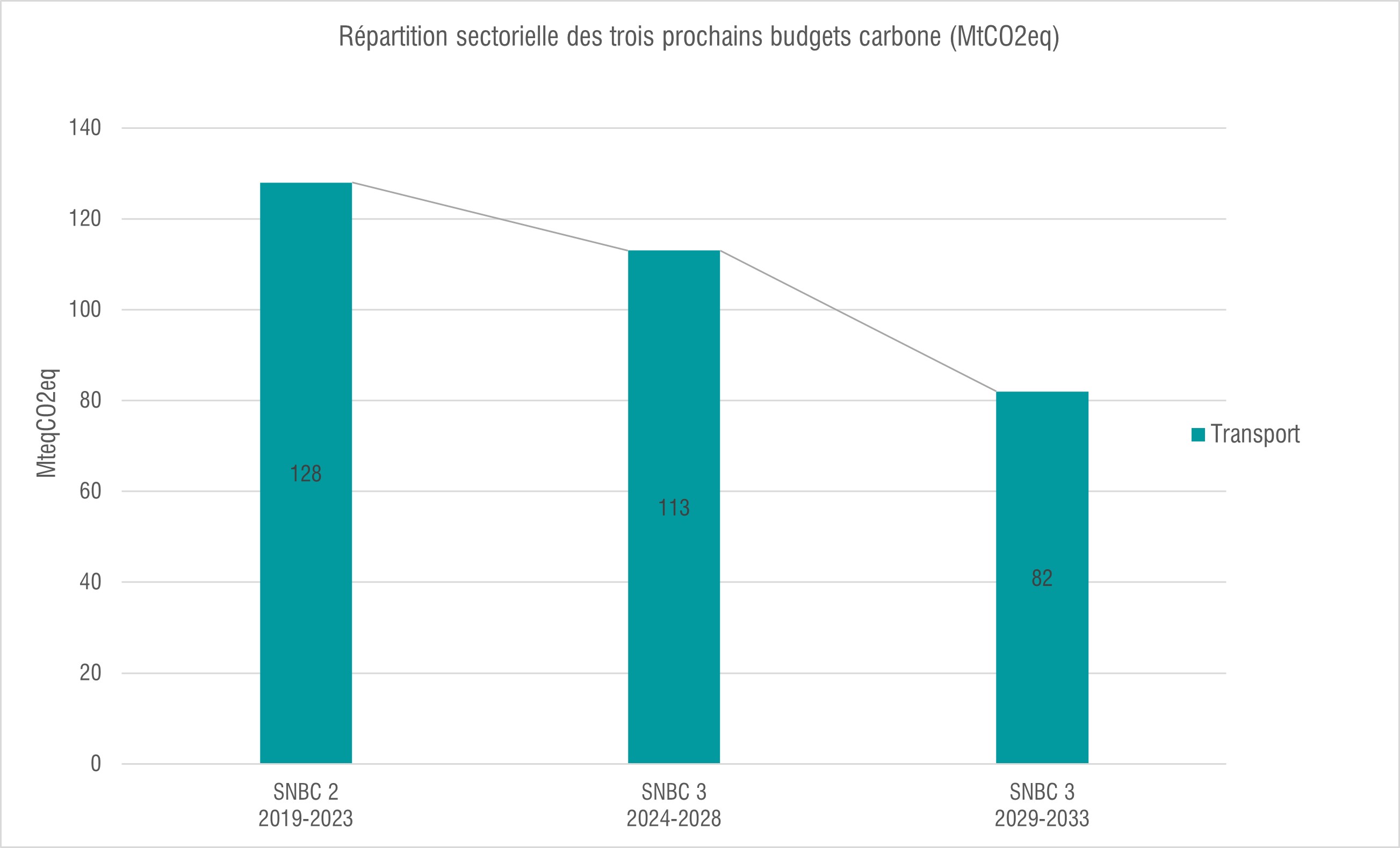

La stratégie nationale bas carbone (SNBC), décline par secteur d’activité les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre qu’il est nécessaire d’atteindre pour respecter les Accords de Paris de 2015 et limiter le réchauffement climatique à 1.5 °C. Ces objectifs sont déclinés en budgets carbone et donnent le rythme des efforts à fournir d’ici 2050.

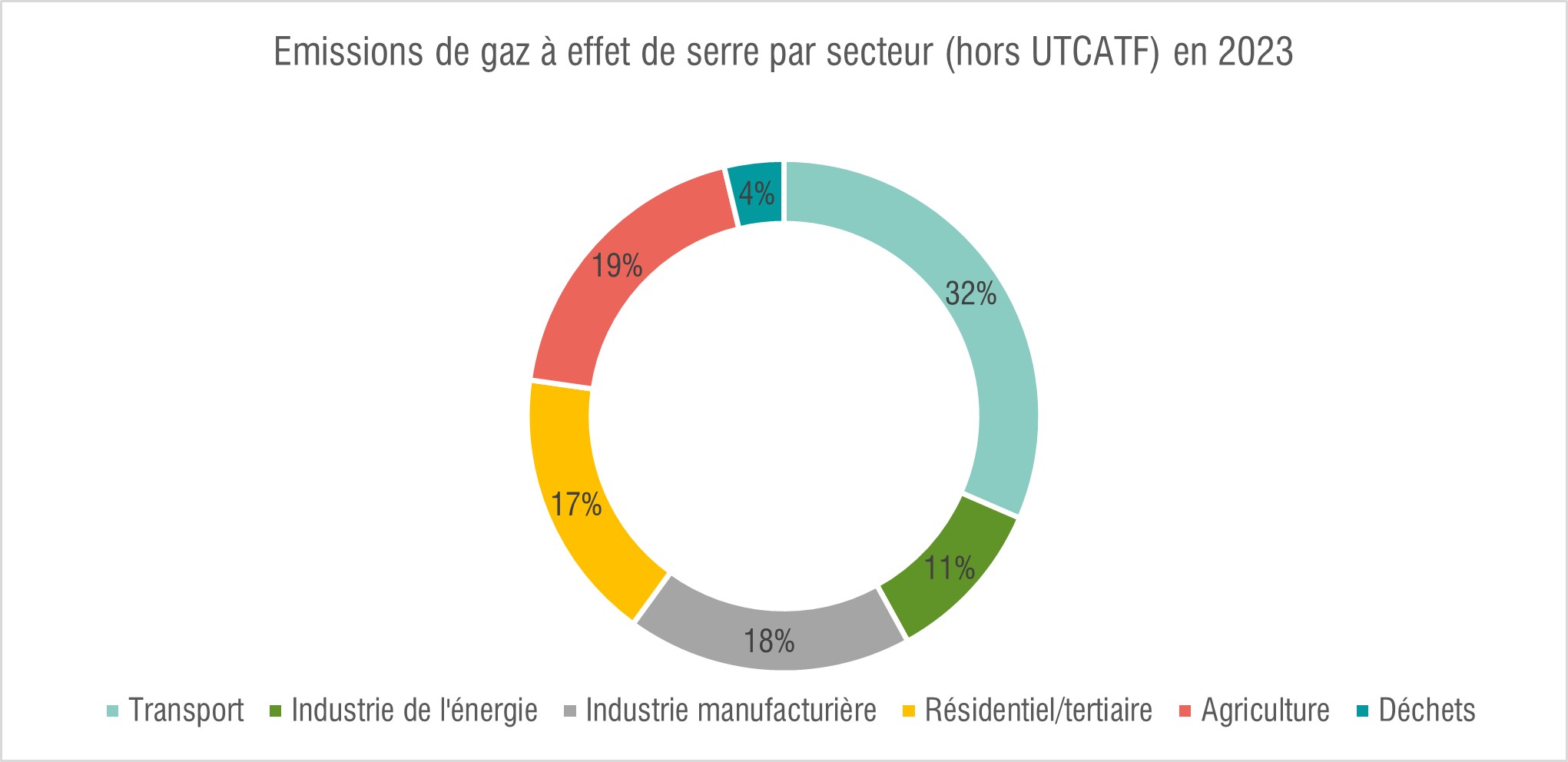

Le secteur des transports, secteur le plus émetteur avec 32 % des émissions de GES en France en 2023, doit fournir des efforts non négligeables pour décarboner ses activités. Le levier principal étant de permettre un report modal de la voiture individuelle vers d’autres mobilités bas carbone, telles que les transports en commun ou le vélo par exemple.

En effet, d’ici 2030, les émissions doivent être réduites de 27% par rapport aux émissions de 1990, un cap non enclenché encore malgré les avertissements multiples.

Et le développement des infrastructures cyclables en est un levier important. Ces infrastructures, qu’elles soient situées en ville, en zone périurbaine, ou en zone rurale, doivent être qualitatives et robustes pour assurer le service requis et limiter les interventions d’entretien dans le temps.

Il est donc question de faire le lien entre les objectifs territoriaux déclinés de la SNBC et les projets d’aménagement qui viennent impacter les émissions du territoire..

Les projets opérationnels

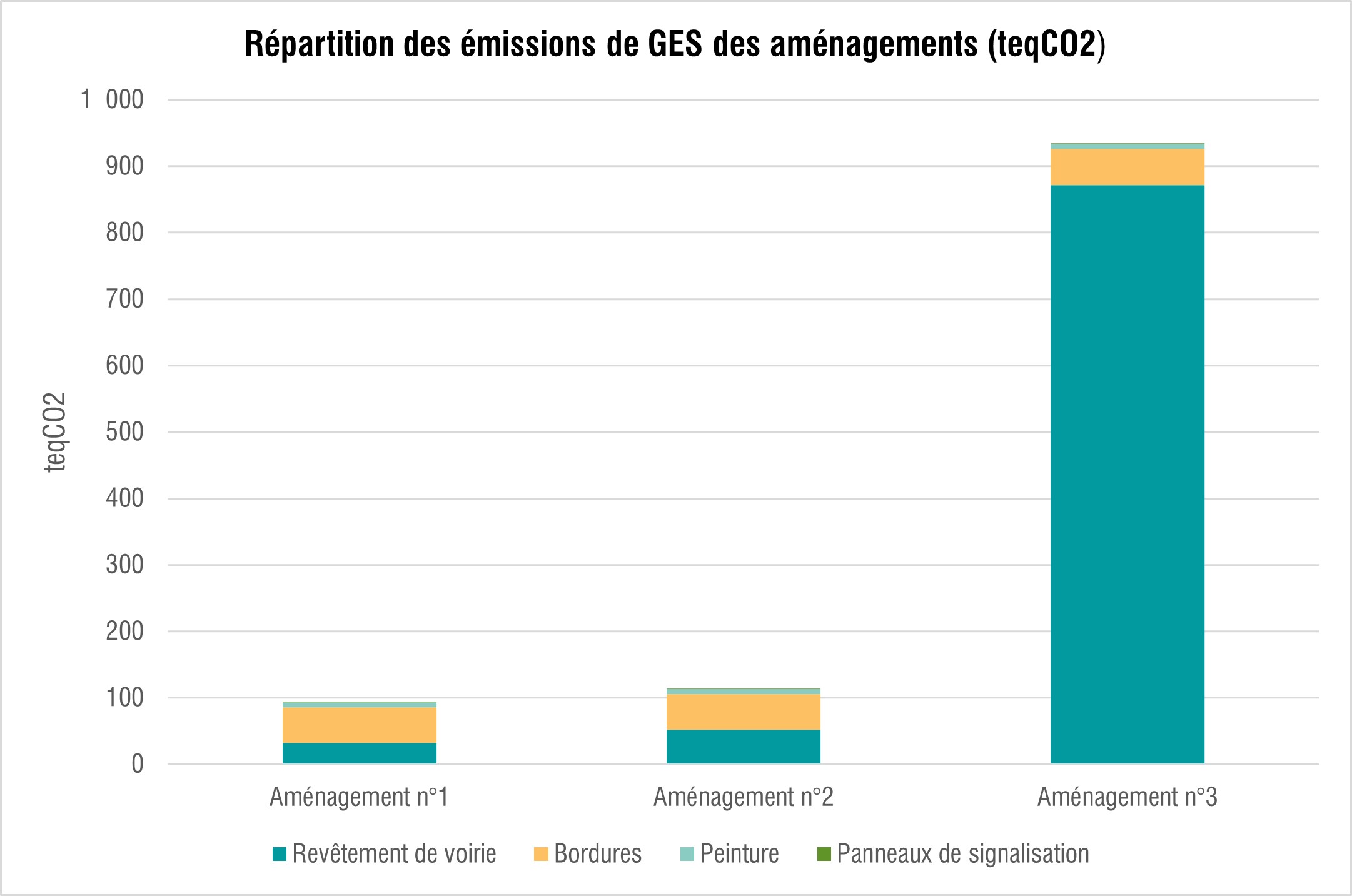

Tout commence par la réalisation d’analyse de cycle de vie des travaux réalisés dans le cadre des aménagements cyclables en intégrant le maximum de données adaptées :

- La production et mise en œuvre des produits de construction (couche de forme, couche d’assise, couche de fondation, revêtement, panneaux de signalisation, peinture, bordures, etc.)

- Le transport des produits de construction entre les lieux de production et le site d’aménagement

- Le traitement des déchets de chantier et en fin de vie des aménagements

- Les typologies de travaux ponctuels de réparation et d’entretien des voiries sur une durée de vie fixée, y compris le renouvellement des marquages au sol ou le renouvellement des panneaux de signalisation.

Une fois ces données caractérisées en termes de quantitatifs, l’association de celles-ci aux données environnementales adaptées venant des bases de données reconnues (Inies, Empreinte, EcoInvent, etc…) est nécessaire pour obtenir les émissions de GES totales engendrées par le projet.

La réalisation de cette étude ACV peut être l’occasion de réaliser différents scénarios d’aménagement et de caractériser les émissions totales selon la nature des revêtements par exemple. Ces évaluations de GES permettent particulièrement de mettre en avant les fausses bonnes idées en termes d’aménagement, selon les usages prévus pour les voies cyclables. Par exemple le stabilisé, revêtement très carboné notamment lorsqu’on le renouvelle à fréquence régulière étant donné sa durée de vie faible, devient la solution la plus émettrice de GES, ici de très loin devant deux typologies d’enrobé à froid très bas carbone.

Finalement, quel est le temps de retour carbone ?

Le temps de retour carbone, indique le temps au bout duquel les émissions générées par les travaux d’aménagement seront compensées par les cyclistes utilisant ces nouveaux aménagements.

Nous avons testé et réalisé des calculs sur une piste cyclable unidirectionnelle en milieu rural, et il s’avère que cette piste à un temps de retour carbone de l’ordre de 5 années.

Pour finir, le calcul des émissions de GES des aménagements cyclables ne doit pas être le seul indicateur au fait d’aménager le territoire ou non pour développer la pratique du vélo, sinon une comparaison stricte avec les émissions de GES des infrastructures routières pour la voirie et toutes les émissions générées par les voitures faciliterait l’exercice.

Mais ce calcul permet de disposer d’un choix éclairé lorsqu’il s’agit de considérer l’ensemble des impacts environnementaux d’une opération, et de réaliser les bons choix en matière de revêtements et de matériaux.

De manière plus globale, les analyses de cycle de vie devraient être étendues de manière systématique aux travaux publics.