Vizea île de France

Vizea Sud-Est

Vizea Grand-Ouest

Vizea Sud-Ouest

L’agence régionale de la biodiversité (ARB), l’Institut Paris région et la région Ile-de-France (IDF) nous livraient en juin 2019 un « Panorama de la biodiversité francilienne ». En voici les informations à retenir.

La prise en compte de la biodiversité dans l’activité humaine est récente. Contrairement à la météo ou aux émissions de carbone, nous ne disposons pas à l’heure actuelle d’outils pour mesurer spécifiquement l’évolution de la biodiversité, notamment car les différentes dynamiques en jeux sont complexes. Nous parvenons tout de même aujourd’hui à recenser les espèces et leurs populations, leur évolution dans le temps, et les interactions qui existent entre celles-ci. Nous verrons par la suite que la part d’espèces menacées croît considérablement. Celles-ci sont par ailleurs recensées (par groupes) dans les « listes rouges régionales », en fonction du niveau de menace qui pèse sur elles, et de ses causes. Par ailleurs, en IDF, les espèces menacées ou éteintes sont proportionnellement plus nombreuses que dans d’autres régions, dû à la pression de la métropole sur les milieux naturels.

Les connaissances, mais aussi les impacts de l’activité humaine varient d’un milieu à l’autre, et d’une espèce à l’autre. Par exemple, il y a une meilleure connaissance des oiseaux, des plantes et des grands insectes, que des crustacés, des champignons ou des vers de terre. De même, les milieux à forts enjeux de conservation tels que les forêts sont mieux connus que les milieux urbains. Les résultats selon les groupes d’espèces recensés sur les listes rouges sont alarmants : 25% à 40% des espèces sont menacées. Les plus menacées étant les espèces issues des terres agricoles et des zones humides. Un tiers des espèces de flore sont menacées et les principales causes de cette menace sont la destruction, la dégradation et la simplification des habitats. Viennent s’ajouter à ces pressions les conséquences néfastes du dérèglement climatique.

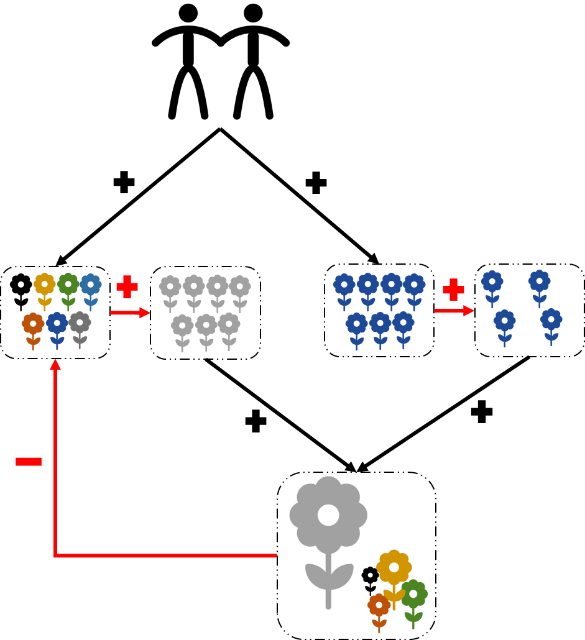

Le constat actuel en IDF est paradoxal : la surface des espaces naturels augmente, mais la diversité des espèces qui les composent diminue. Les grands responsables de ce phénomène sont l’agriculture et l’urbanisation croissantes. Ce manque de diversité est accentué par une chute de biodiversité. Celle-ci est souvent synonyme non pas toujours d’extinction des espèces, mais plutôt de déclin de leurs populations (jusqu’à 90% dans certains cas). Les espèces dont la population est en déclin sont par ailleurs souvent remplacées par des espèces plus résistantes, pas forcément locales (souvent des espèces annuelles et adaptables – dites généralistes – et des espèces ne dépendant pas des insectes pour leur pollinisation ni trop sensibles aux températures élevées). Ces dernières exercent une pression supplémentaire sur le milieu et induisent une forte concurrence entre les espèces. Pour illustrer cela, l’ARB montre qu’il existe seulement 88% de similitude entre la flore actuelle et celle de 1930. Le schéma ci-dessous illustre l’enjeu de ce cercle vicieux du déclin de la biodiversité sur le territoire.

Comme énoncé précédemment, on distingue différents milieux, pour lesquels les impacts sont variables.

Premièrement, il y a le milieu urbain, qui est par définition peu propice au développement de la faune et de la flore. C’est pourquoi la nature en ville est un enjeu important, d’autant plus pour la région IDF, qui est la région la plus artificialisée de France (22% du territoire est urbain). De la même façon qu’à l’échelle de la région, la nature est présente en ville, mais les espèces y sont peu diversifiées. Nous vivons malheureusement dans une société standardisée, à laquelle même la biodiversité n’échappe pas. Les espèces standardisées représentent en effet 20% de la flore en IDF – pourcentage qui peut aller jusqu’à 60% dans certaines zones (voir ci-dessus les caractéristiques des espèces standardisées). La nature en ville peut par ailleurs prendre différentes formes, et par conséquent avoir une efficacité variable en termes de biodiversité. En effet, les placettes présentent une richesse biologique très faible comparée aux friches urbaines par exemple, qui présentent, avec les parcs, les valeurs écologiques les plus fortes. Or, il a été constaté une diminution de moitié de la surface des friches en 30 ans.

D’autres milieux à enjeux de biodiversité sont les milieux agricoles. En effet, ceux-ci représentent 50% du territoire, bien que cette part diminue face à l’urbanisation croissante. La clé à un milieu agricole hospitalier pour les espèces de faune et de flore est la présence de haies. En effet, celles-ci permettent d’héberger des espèces sauvages et de limiter le recours aux pesticides en favorisant la présence d’insectes auxiliaires. Or, les terres agricoles actuelles tendent à voir disparaître leurs haies. Ce manque de haies traduit la monotonie du paysage agricole, dans lequel manquent également les arbres isolés, les mares, les rigoles, les prairies. Le type de culture assombrie également le paysage de notre région, car la très faible diversité des cultures (principalement de blé, d’orge et de colza) contribue fortement au déclin de la biodiversité. Malgré ces constats alarmants, le recours aux pesticides a augmenté de 28% entre 2009 et 2015 (source : Driaaf 2017, bilan du plan Écophyto), aggravant et accélérant la perte de biodiversité. Bien qu’il soit aujourd’hui prouvé que les mesures environnementales en agriculture bénéficient aux espèces sauvages mais aussi aux cultures, elles sont encore marginales : l’agriculture biologique ne représentait que 2.7% de la surface agricole utile de la région en 2017 (source : GAB Île-de-France : https://www.bioiledefrance.fr). Afin d’atteindre les objectifs fixés par le « pacte agricole de la région Ile-de-France », le rythme de conversion doit être triplé jusqu’en 2022.

Le principal réservoir de biodiversité de la région est la forêt. Malgré le fait que celle-ci représente une surface moindre en IDF (24% contre 31% à l’échelle nationale), elle renferme 66% des réservoirs de biodiversité. La préservation de celle-ci répond donc ç un enjeu majeur d’autant plus qu’une menace croissante pèse sur ce milieu à savoir sa fragmentation par des axes de transport très denses dans la région. Une piste de correction, la continuité écologique a été mise en place avec la Trame Verte et Bleue.

Les milieux aquatiques et humides représentent également un grand enjeu de restauration. En effet, la perte de ces milieux est estimée à 50% en IDF. Une restauration de ces zones est toutefois entamée, grâce notamment à l’efficacité de la loi sur l’eau et des financements apportés par l’Agence de l’eau permettant la restructuration de milieux aquatiques.

Force est de constater que le lien entre l’extinction des espèces et l’aménagement est étroit. Environ 200 espèces sont protégées en France mais des dérogations vis-à-vis de leur protection sont fréquemment accordées au profit de projets d’aménagement. Alors, comment protéger efficacement l’ensemble des espèces ? Nous avons vu précédemment qu’il existe des outils adaptés tels que les lois, mais aussi la création de réserves naturelles régionales ou nationales et d’autres surfaces protégées et/ou contrôlées. Toutefois, ces mesures sont encore trop peu nombreuses et les surfaces trop faibles pour inverser les tendances actuelles. Il faut donc poursuivre la bonne dynamique de retranscrire ces enjeux dans les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU), continuer à protéger les milieux humides et accélérer la protection des milieux terrestres. Il s’agit également de rendre les trames vertes et bleues prescriptives dans les SRCE (schémas régionaux de cohérence écologique) et d’enfin atteindre les objectifs d’absence de perte nette de biodiversité dans les projets issus de la loi pour la reconquête de la biodiversité (2016). Les études d’impacts doivent également appliquer l’ERC (éviter-réduire-compenser) à la biodiversité dans son ensemble, et non seulement aux espèces protégées. Ainsi, grâce à des prises de décisions plus fortes dans l’aménagement du territoire, nous pourrons protéger et restaurer efficacement les habitats et les espèces qu’ils abritent, afin de recréer une symbiose au sein de la région IDF.

Téléchargez le rapport complet : http://arb-idf.fr/publication/panorama-de-la-biodiversite-francilienne-2019

On dénombre aujourd’hui, sur le territoire français, 26 000 bornes de recharge pour plus de 227 000 véhicules électriques.

Afin d’atteindre les objectifs d’un million de véhicules électriques d'ici 2022 et du doublement des copropriétés équipées en borne de recharge, les ministres des Transports Elisabeth Borne et de la Transition écologique François de Rugy ont annoncé deux mesures lors des Rencontres Internationales des Voitures Electriques à Alès :

Ces mesures s’inscrivent ainsi en véritable accélérateur de la transition énergétique sur les territoires. Elles crédibilisent la démarche nationale pour réduire la forte part du transport dans les émissions de gaz à effet de serre du territoire. L’objectif est ainsi de parvenir, grâce à ces mesures, à multiplier par 5 les bornes existantes d’ici 2022. En effet, le déploiement des véhicules électriques ne peut se faire qu’avec le développement coordonné des infrastructures de recharge. Or, seulement 7% des copropriétés disposent de ces équipements tandis que 90% des recharges se font au domicile.

Ce programme de soutien public s’additionne aux différentes mesures présentées dans le projet de loi relatif au déploiement de la mobilité électrique : équipement obligatoire dans les parkings de plus de 10 places des bâtiments neufs ou rénovés, création d'un véritable droit à la prise en habitat collectif, possibilité de recharger gratuitement sur son lieu de travail etc.

L’annonce a été très bien accueillie par les professionnels du secteur :

C’est avec un grand plaisir que Vizea a vu quatre de ses opérations être lauréates sur l’appel à projets « Inventons la Métropole du Grand Paris 2 » le 19 juin 2019 au théâtre Mogador devant plus de 2 000 personnes.

C’est avec un grand plaisir que Vizea a vu quatre de ses opérations être lauréates sur l’appel à projets « Inventons la Métropole du Grand Paris 2 » le 19 juin 2019 au théâtre Mogador devant plus de 2 000 personnes.

Toute l’équipe de Vizea est particulièrement heureuse de réinventer la métropole à Argenteuil, Corbeil-Essonnes, Nanterre et Rueil-Malmaison.

Logements, bureaux, activités, lieux de loisirs et de cultures, pépinière d'entreprises, pôle de formation, co-working, hôtel, résidence étudiante, incubateur espaces publics, verts ou bâtis … ces 4 projets reflètent la diversité de typologies de la Métropole. Sur chacun, nous avons voulus donner corps à notre concept de TERritoire à Ressources Positives pour en faire des prototypes de ville durable.

Logements, bureaux, activités, lieux de loisirs et de cultures, pépinière d'entreprises, pôle de formation, co-working, hôtel, résidence étudiante, incubateur espaces publics, verts ou bâtis … ces 4 projets reflètent la diversité de typologies de la Métropole. Sur chacun, nous avons voulus donner corps à notre concept de TERritoire à Ressources Positives pour en faire des prototypes de ville durable.

Sur les 5 projets où nous avions été retenus au deuxième tour, nous avons fait équipe avec des promoteurs qui nous ont laissés concrétiser nos utopies, des concepteurs qui se sont imprégnés de nos innovations et de nos propositions, des partenaires (entreprises, startups, …) qui nous ont aidés à les rendre possibles, viables et pérennes ...

De tout cœur, nous les en remercions.

Urban Valley est une nouvelle plateforme d’activité innovante, au coeur du parc d’activités économiques des Berges de Seine, situé dans la commune d’Argenteuil. La programmation envisagée sur le site est mixte, composée d’industries légères et innovantes, de bureaux, de commerces, d’un restaurant inter-entreprises, et permet d’ancrer de nouveaux usages. La création d’un jardin central fabrique une nouvelle trame paysagère, reconnectant le site physiquement et visuellement aux abords de la Seine. Le projet défend les valeurs du low-tech et s’inspire directement de la sobriété et du vocabulaire industriel des bâtiments alentours. Il adopte une mixité de matériaux – bois, métal, béton – utilisés pour leurs caractéristiques, techniques, esthétiques mais également dans un souci écologique et dans une logique de réemploi.

Urban Valley est une nouvelle plateforme d’activité innovante, au coeur du parc d’activités économiques des Berges de Seine, situé dans la commune d’Argenteuil. La programmation envisagée sur le site est mixte, composée d’industries légères et innovantes, de bureaux, de commerces, d’un restaurant inter-entreprises, et permet d’ancrer de nouveaux usages. La création d’un jardin central fabrique une nouvelle trame paysagère, reconnectant le site physiquement et visuellement aux abords de la Seine. Le projet défend les valeurs du low-tech et s’inspire directement de la sobriété et du vocabulaire industriel des bâtiments alentours. Il adopte une mixité de matériaux – bois, métal, béton – utilisés pour leurs caractéristiques, techniques, esthétiques mais également dans un souci écologique et dans une logique de réemploi.

La nature, la prise en compte du relief, du sol, du climat, de la faune et de la flore, mais aussi de l’eau, ont guidés l’ensemble de la réflexion urbaine. Ce projet sera un véritable lieu de vie mixte et permettra d’instaurer une nouvelle identité au secteur pour rythmer la vie quotidienne, tout en offrant aux habitants des logements une vue attractive en belvédère sur les paysages lointains. Différents espaces et lieux de vie accueilleront une programmation innovante autour des thèmes de la nature et des arts créatifs pour créer un quartier qui sera animé par la diversité de ses activités et tous ses lieux, de loisir, de pause, d’évasion…

La nature, la prise en compte du relief, du sol, du climat, de la faune et de la flore, mais aussi de l’eau, ont guidés l’ensemble de la réflexion urbaine. Ce projet sera un véritable lieu de vie mixte et permettra d’instaurer une nouvelle identité au secteur pour rythmer la vie quotidienne, tout en offrant aux habitants des logements une vue attractive en belvédère sur les paysages lointains. Différents espaces et lieux de vie accueilleront une programmation innovante autour des thèmes de la nature et des arts créatifs pour créer un quartier qui sera animé par la diversité de ses activités et tous ses lieux, de loisir, de pause, d’évasion…

Nanterre Partagée dessine un trait d'union avec le Petit Nanterre, et propose un mode de vie où se mêlent les solidarités de voisinage, des activités partagées autour de la nature, et des lieux d'échange et de rencontre. Autour du bâtiment historique, conservé et réhabilité, le programme de 29 000 m² mixera logements, habitat partagé, résidence étudiante et résidence mobilité, un café participatif et une école Montessori. Le programme se caractérise par sa performance énergétique, sa gestion optimisée des eaux pluviales et sa stratégie bas carbone. La flânerie: le bâtiment central historique réhabilité deviendra un espace de convivialité et de détente et de déambulation, autour d'activités abordables de restauration, de brocante et de découverte artistique reposant sur les principes de l'économie sociale et solidaire.

Nanterre Partagée dessine un trait d'union avec le Petit Nanterre, et propose un mode de vie où se mêlent les solidarités de voisinage, des activités partagées autour de la nature, et des lieux d'échange et de rencontre. Autour du bâtiment historique, conservé et réhabilité, le programme de 29 000 m² mixera logements, habitat partagé, résidence étudiante et résidence mobilité, un café participatif et une école Montessori. Le programme se caractérise par sa performance énergétique, sa gestion optimisée des eaux pluviales et sa stratégie bas carbone. La flânerie: le bâtiment central historique réhabilité deviendra un espace de convivialité et de détente et de déambulation, autour d'activités abordables de restauration, de brocante et de découverte artistique reposant sur les principes de l'économie sociale et solidaire.

Elancé au-dessus de la canopée, HIGH GARDEN épouse le parc de l’Arsenal . Ses belles hauteurs invitent passants, riverains et Rueillois à la contemplation d’un horizon ouvert sur la Métropole du Grand Paris. Programme emblématique de l’ouest parisien, symbole à l’architecture iconique, HIGH GARDEN veut révéler la personnalité rueilloise qui souhaite faire de l’Arsenal un nouveau lieu de destination : le quartier des cultures culinaires et du bien-être, référence de l’excellence environnementale.

Elancé au-dessus de la canopée, HIGH GARDEN épouse le parc de l’Arsenal . Ses belles hauteurs invitent passants, riverains et Rueillois à la contemplation d’un horizon ouvert sur la Métropole du Grand Paris. Programme emblématique de l’ouest parisien, symbole à l’architecture iconique, HIGH GARDEN veut révéler la personnalité rueilloise qui souhaite faire de l’Arsenal un nouveau lieu de destination : le quartier des cultures culinaires et du bien-être, référence de l’excellence environnementale.

Nous aurions aussi aimer faire connaitre et concrétiser « Le pressoir » à Pantin sur projet conçu par l’agence Parc-Architectes avec ECOTECH-INGENIERIE, porté par le groupe Pichet Immobilier, programmé avec Simmy&Ooko et qui aurait pu être exploité par Gallia Paris, les Bécanes d’Antoine, la Grande Ourse …

Il nous a permis de faire de belles rencontres et de pousser plus loin des concepts qui seront sans doute ailleurs mis en oeuvre avec ces équipes.

Un Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) est lancé par l’ADEME pour approfondir la prise en compte des enjeux de la Transition Energétique et Ecologique (TEE) dans les documents de planification urbaine…

Le but de cet AMI est de lever les freins techniques, thématiques et comportementaux que rencontrent les expérimentations territoriales en termes de stratégies bas carbone.

La levée de ces freins devra permettre de répondre, à l’échelle de la planification urbaine, aux enjeux nationaux de la trajectoire 2°C.Vizea est toujours aussi investie sur ce sujet d’ampleur, qui caractérisera la vie et la santé des générations futures… et la nôtre !

L’appel est ouvert ! Reste à sélectionner des projets permettant de couvrir un large panel de problématiques, caractéristiques du territoire français.

Plus d’informations ici …

Pour augmenter la part de marché de la construction bois en Ile de France, la Région propose un accompagnement spécialisé des maîtres d’ouvrage publics pour déclencher le réflexe « bois-biosourcés » dans la commande publique, et ainsi provoquer un effet d’entraînement dans le secteur. L'appel à projet est ouvert jusqu'au 31 mai 2019.

Pour être éligibles, les opérations doivent être situées en Île-de-France, étudier en priorité l’utilisation de bois et matériaux biosourcés locaux ainsi que le recours à des filières de transformation locales. L'appel à projet vise plus spécifiquement :

Les conditions de réemploi et de valorisation en fin de vie des matériaux bois et biosourcés utilisés devront également être étudiées.

Ce dispositif est destiné aux maîtres d’ouvrage publics comme les Communes et groupements de collectivités territoriales, les Départements, les bailleurs sociaux, les établissements publics les entreprises publiques locales, les parcs naturels régionaux ...

Seules les prestations d’accompagnement par un spécialiste (bureau d’études, cabinet de conseil, designer, etc.) missionné par le maître d’ouvrage sont éligibles à la participation financière de la Région. Cet accompagnement peut porter sur une opération spécifique ou sur un programme comprenant plusieurs opérations.

Les étude éligibles sont diverses :

Si il s'agit d’un programme comprenant plusieurs opérations, la définition d’un programme transversal d’utilisation de matériaux bois-biosourcés dans l’ensemble des opérations du maître d’ouvrage (objectifs chiffrés d’utilisation et conditions opérationnelles d’atteinte de ces objectifs) peut également être subventionnée.

Le soutien financier de la Région intervient jusqu’à 70% du montant total des dépenses éligibles, avec une aide plafonnée à 80.000€ par projet.

Le taux de la participation financière régionale est spécifique à chaque projet et défini au regard du niveau d’intégration des critères d’éligibilité listés ci-dessus.

Plus d'informations et liens vers la plateforme d'aide de la Région : https://www.iledefrance.fr/aides-services/reflexe-bois-biosources

Le 19 Mars, c’était la Journée Française de l’Allergie ! L’allergie au pollen est aujourd’hui une maladie dite environnementale, car elle est due à l’environnement de la personne, et non pas à un agent infectieux. Une piste de remède : réfléchir sur les actions du cocktail détonnant pollens et plantations tout en pensant pollution et paysage !

Le saule et ses chatons, si redouté des allergiques

L’allergie est un problème de santé publique qui touche une partie importante de la population. En France 10 à 20% de la population est allergique au pollen . Les allergies respiratoires sont au premier rang des maladies chroniques de l’enfant et posent de plus en plus de questions sur la santé des personnes âgées et celle des personnes fragilisées.Cette allergie est souvent considérée comme une « maladie de citadin(e)s ».

Parallèlement, les enjeux de réintroduction de la biodiversité en ville, de végétation à accroitre pour la lutte contre les ilots de chaleur urbain, de végétalisation agricole urbaine, d’amélioration du cadre paysager et des usages liés à la Nature, l’envie de « vert » et d’évasion des urbains ne favorisent pas l’amoindrissement des quantités de pollen dans l’air, notamment sur les périodes printanière et estivale.

Comment donc agir sur ce problème de santé publique tout en combinant santé et réintroduction du végétal en ville ?

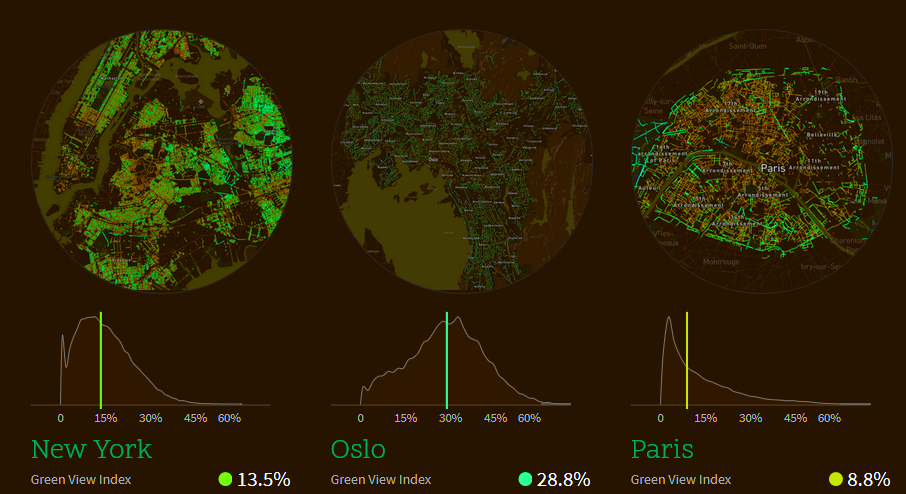

La densité des canopées en ville : un levier contre les allergies ? - Source : http://senseable.mit.edu/treepedia/

De nombreuses personnes sont sensibles aux pollens car elles y sont peu fréquemment exposées. Non pas que la ville soit un milieu aseptisée, mais, paradoxalement, moins un individu est en contact avec certains pollens, plus il a de chance d’y être allergique. Faut-il donc s’habituer lorsqu’on est citadin et allergique à côtoyer ses « agresseurs » pour moins souffrir ?

Cette question est fréquemment posée et revient petit à petit dans les milieux biologistes. En quelque sorte, c’est une approche qui rejoint celle de la désensibilisation allergique, où l’objectif est d’atteindre une protection immunologique permettant d’éviter d'autres réactions allergiques : le corps est alors «habitué à l’allergène ».

Il est fréquent d’entendre parler de synergie pollution / pollen. Il est certain et démontré que la pollution atmosphérique due aux activités humaines a un impact fort sur la qualité de l’air en ville. Là encore, il est assuré que les végétaux et leur feuillage participent à la captation de certaines poussières et particules rendant l’air des villes moins vicié, sinon plus frais et respirable en saison chaude. Malheureusement, c’est aussi la période de l’avènement d’une grande partie des pollens !

Il faut toutefois savoir que, comme les humains, les végétaux réagissent fortement aux pics de pollution. Un arbre en situation de stress produira des quantités de pollen plus importantes, pour assurer sa reproduction et garantir donc la survie de son espèce.

Lutter contre la pollution, c’est aussi abaisser les quantités de pollen présentes dans l’air.

Il existe donc un enjeu pour le choix des végétaux présents dans les espaces paysagers en ville. Intégrer cette problématique dans leur conception permet d’améliorer la qualité de vie des habitants.

Il ne s’agit pas d’arrêter de planter des espèces allergènes, mais d’éviter qu’elles se retrouvent en quantité trop importante à un endroit donné.

Bannir bel et bien toutes les espèces allergène reviendrait à aseptiser le milieu « ville », rendre les citadins davantage sensibles au pollen, et aurait pour corollaire de réduire fortement les conditions de confortement de la biodiversité en ville.

Pour autant, le paysage et le patrimoine ne peuvent aussi facilement se résoudre à abandonner l’utilisation de certains végétaux « allergènes ».

Comment évoquer des villes comme Aulnay-sous-Bois ou de Saulx-les-Chartreux, sans entendre les résonances toutes végétales - bien qu’allergènes - d’aulne ou de saule ? Le patrimoine végétal d’une ville et la conception paysagère ne sont jamais très éloignés et aujourd’hui encore paysagistes et architectes ne se refusent pas à inclure dans les aménagements toutes sortes d’aulnes, de charmes, de saules, de noisetiers… et tant mieux pour toutes les raisons exposées auparavant !

Là encore et comme souvent, le tout et surtout le juste réside dans le bon dosage.

La bonne proportion garantit le bon équilibre : un peu d’allergène, moins de pollution, un paysage qui fait sens avec son histoire et son environnement et les citadins n’en iront et ne se sentiront surement que mieux.

Les conséquences de la pollution de l’air sur la santé sont nombreuses bien qu’encore mal estimées, à l’heure actuelle, pour certains polluants (réactions allergiques, asthme, irritations, maladies chroniques, cancers, etc.). La mauvaise qualité de l’air en Ile-de-France et les pics de pollution de plus en plus récurrents entrainent une prise de conscience du grand public sur la problématique de la qualité de l’air. En effet, selon un sondage réalisé par l’IFOP pour Airparif, l’association de surveillance de la qualité de l’air en Ile-de-France, la pollution de l’air est la principale préoccupation environnementale des Franciliens. En écho à cette problématique, l’association Respire a publié une carte des niveaux d’exposition des établissements scolaires franciliens aux principaux polluants de l’air.

« Plus de trois enfants sur quatre respirent un air toxique en France […].Cette exposition à la pollution de l’air a des effets délétères et durables sur la santé des enfants car leur organisme n’est pas encore mature. » écrit l’Unicef France dans un rapport publié le 04 avril 2019. L’Union Européenne a notamment entamé une action en justice en 2018 contre la France pour non-respect des normes européennes de qualité de l’air, pourtant moins contraignantes que les seuils de l’OMS, dans 14 villes de l’hexagone.

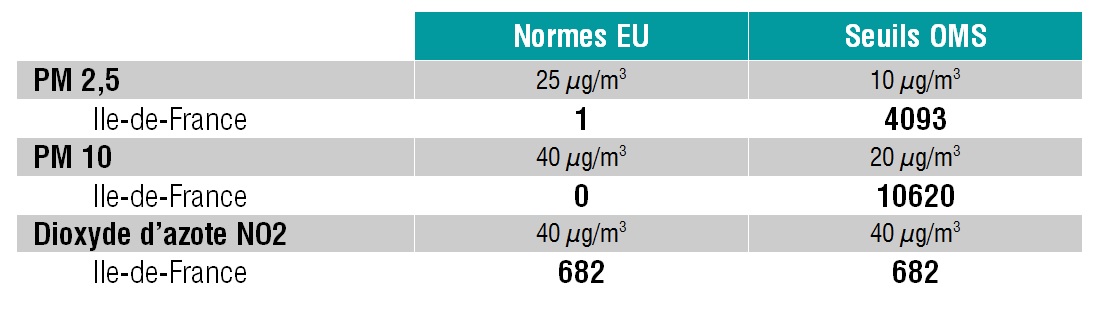

Dans son étude publiée le 28 mars 2019, l’association Respire étudie trois polluants principaux qui sont les particules fines PM10 et PM2,5 ainsi que le dioxyde d’azote (NO2).

Sur les 12 520 établissements étudiés, 682 dépassent les seuils réglementaires fixés par l’OMS (Organisme Mondial de la Santé).

En considérant les normes européennes fixant les seuils de ces polluants, aucun établissement ne dépasse les normes légales pour les PM2,5 et seulement 1 établissement pour les PM10. Mais les seuils légaux français, fondés sur les normes européennes, sont beaucoup moins stricts que les recommandations de l’OMS. Ainsi, d’après les seuils de l’OMS, 10 620 établissements dépassent les seuils PM2,5 et 4 093 dépassent les seuils PM10.

Nombre d’établissements dépassant les seuils de pollution [source : Respire]

Le premier constat de cette étude est que plus on s’éloigne de la capitale, meilleure est la qualité de l’air.

La première source de pollution en Ile-de-France étant la voiture, le deuxième constat est que le niveau de pollution est fonction de la distance à un axe routier important. Ainsi, des établissements situés à quelques centaines de mètres du boulevard périphérique peuvent présenter des concentrations en polluants inférieures à celles d’établissements donnant directement sur une rue passante.

Une des leçons de cette étude est de favoriser l’implantation des écoles et des équipements sportifs à l’écart des axes routiers. L’association respire propose 13 solutions à mettre en œuvre pour améliorer la qualité de l’air. Parmi celles-ci figurent le développement des mobilités douces et l’extension des zones à faibles émissions (ZFE).

De son côté, le rapport de l’Unicef France recommande également d’encourager les mobilités douces (ZFE, aménagements cyclables, transports en communs en site propre, apprentissage du vélo, prime à la mobilité durable, etc.) et de réguler la circulation aux abords des écoles mais aussi de tarifer les transports en commun selon les revenus pour permettre l’accessibilité des transports en commun aux ménages défavorisés ou encore de créer un forfait «mobilité durable » qui viserait à rembourser les trajets domicile-travail effectués à vélo et en covoiturage.

Même si les taux d’exposition restent inquiétants, l’étude de l’association Respire montre tout de même une amélioration entre 2012 et 2017 de la pollution au NO2. L’ambition est donc de poursuivre cette tendance tout en diminuant également les taux de particules fines présents dans l’air.

Concentrations moyennes annuelles de dioxyde d’azote en 2017 en Ile-de-France [source : Airparif]

Les efforts sont donc à poursuivre sur la qualité environnementale des bâtiments pour permettre une amélioration de la qualité de l’air intérieur grâce à des matériaux et des systèmes performants bien sur mais plus encore sur l’aménagement de nos villes et des politiques de mobilité pour assainir l’air des villes en affermissant la place des mobilités douces et de la nature en ville.

Une nouvelle fois, l'association négaWatt s’inquiète à juste titre. Derrière les travaux de préparation de la réglementation environnementale 2020, se trament des volontés de modifications des coefficients techniques (en l’occurrence le taux de conversion entre énergie primaire et finale de l’électricité). Si la modification de ce facteur de conversion ne fera pas la « Unes » des medias, les professionnels mesurent d’ors et déjà l’impact sur les futurs bâtiments. Le passage du facteur conversion de 2,58 (déjà largement minoré depuis des années) à 2,1 permettrait à un bâtiment de consommer presque 15% de plus pour la même enveloppe.

On distingue en général deux concepts :

Pour comparer les consommations d'énergies selon leur « origine », les différentes réglementations (et notamment la réglementation thermique) ramène toute consommation en énergie primaire en appliquant, en particulier au vecteur énergétique qu’est l’électricité, un taux de conversion.

En effet, l’électricité n’est pas « naturelle » mais résulte de transformations. Or, ces transformations ne transforment pas nécessairement 1 kWh d’énergie primaire en 1 kWh d’énergie finale puisqu’en particulier le rendement du process nucléaire est de 33%. Autrement dit, seul le tiers de l’énergie primaire exploitée par les centrales nucléaires est transformée en énergie finale. Les centrales fossiles (charbon, fioul…) ne font guère mieux avec un rendement proche de 38%.

Par ailleurs, la centralisation de ces moyens de conversion, implique que l’électricité produite doit se déplacer avant d’arriver à l’utilisateur final. Ainsi, selon la ligne sur laquelle « voyage » l’électricité, la perte, est selon RTE, de l’ordre de 3% (lignes à très haute tension) à 7% (basse tension).

Au final, en France, ce facteur de conversion se situe, selon RTE, aujourd’hui autour de 2,7 (soit un rendement de 37%) . En fonction du mix énergétique retenu, ce facteur devrait s’améliorer (il tournait autour de 3.2 en 1974) notamment avec la progression des énergies renouvelables pour aboutir à 2.1 si l’ensemble des mesures prévues par la Programmation Pluriannuel de l’Energie est appliqué (soit en 2035 si tout va bien). Depuis la fin des années soixante-dix, ce facteur est réglementairement fixé à 2,58.

Au prétexte de la nouvelle réglementation, la Direction de l’énergie et du climat suggère d’ « actualiser les facteurs de conversion en énergie primaire de l'électricité utilisés dans la réglementation des bâtiments neufs [...] pour prendre en compte le mix électrique projeté en 2035 dans la PPE. ». Autrement écrit, cela donne : « puisque nous avons initié un changement vertueux du mix électrique, anticipons le facteur de conversion final (2,1) ».

Sauf que … si ce facteur est retenu, alors, à prestations égales, le même bâtiment chauffé à l’électrique (par effet joule) aura le droit de consommer 15% de plus pour une efficacité et un confort plus que discutables malgré les progrès. Comme le coût d’investissement est moindre, il est évident que de nombreux bâtiments neufs se verraient équiper de convecteurs (ou ballons) électriques entraînant une augmentation des besoins, au contraire de la sobriété prônée par négawatt (et par le bon sens).

C’est à notre sens, et comme le souligne Négawatt, un bien mauvais message adressé au professionnel de confondre ainsi cause (modification du mix énergétique) et conséquence (modification du facteur de conversion).

Laissons à l’électricité ce coefficient 2.58 ou mieux, ramenons le à sa valeur réelle en le concevant ajustable à la modification effective du mix énergétique et au rendement du réseau.

Pour que ces coefficients restent des données physiques, il serait peut-être même souhaitable de modifier les facteurs de conversion des autres énergies puisque contrairement à l'électricité, les énergies fossiles (et même renouvelables comme le bois) bénéficient en effet d'un coefficient unique égal à 1, qui ignore complétement les coûts d'extraction, de transformation et de transport jusqu'au point d'utilisation finale.

Retrouver le communiqué de presse Négawatt : https://negawatt.org/IMG/pdf/190403_note-analyse_retour-chauffage-electrique-peu-performant.pdf

En moyenne, la plupart des estimations considèrent qu’un arbre stocke en moyenne entre 20 et 30 kg de CO2 par an pour la plupart des arbres communs. 430, c’est le nombre moyen d’arbres qu’il faudrait par français pour compenser son empreinte carbone annuelle, estimée à 10,7 tonnes en 2016.

D'après l’Observatoire du Bilan Carbone des ménages, notre âge, notre catégorie socio-professionnelle, la taille de notre ménage ou encore la taille de notre ville influencent directement notre poids carbone. Notre modèle économique et nos modes de vie sont devenus insoutenables pour notre planète : il devient urgent d’agir.

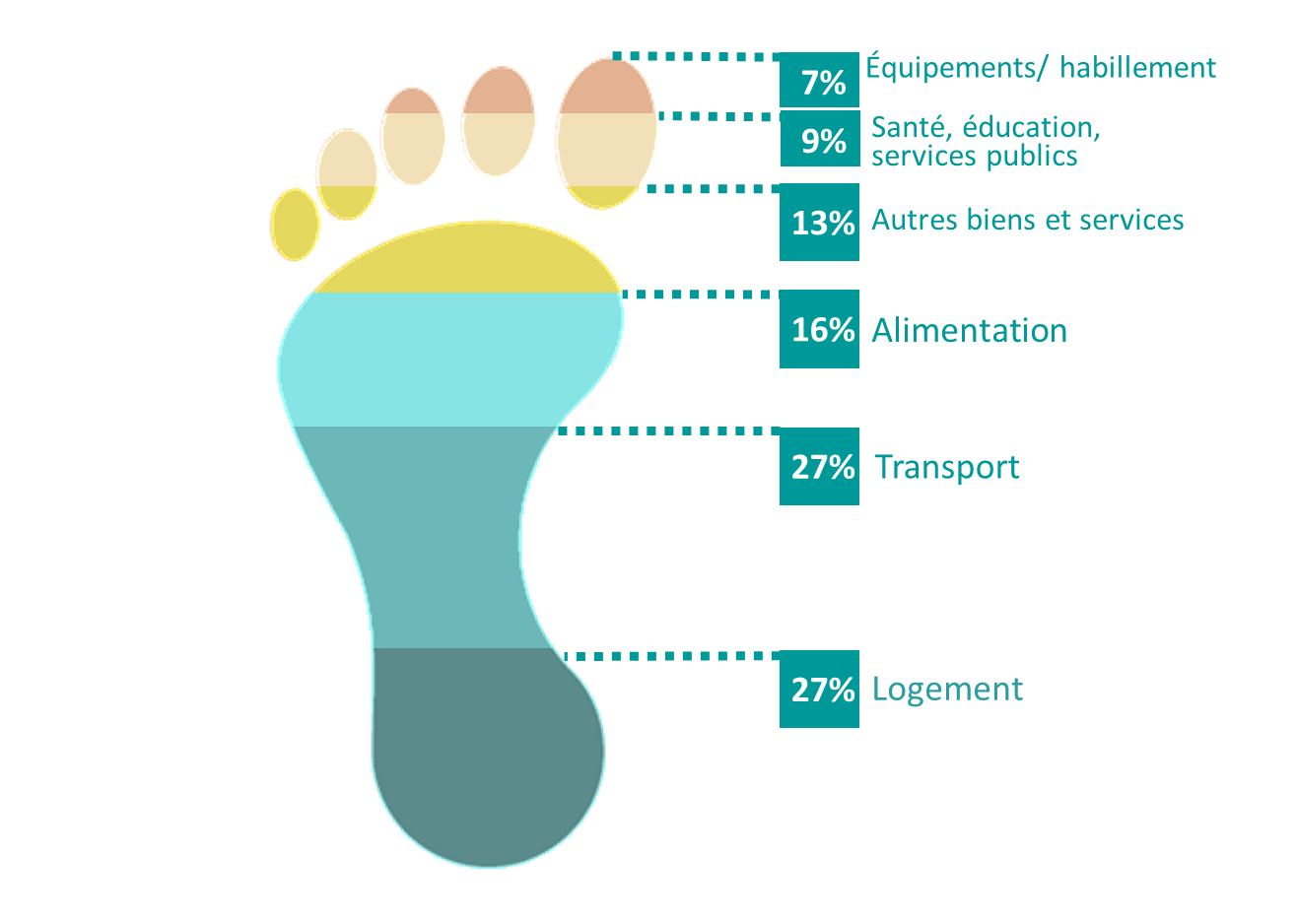

Nous disposons de nombreux leviers d'action que nous soyons usager, simple consommateur ou acteur de la construction. Pour les identifier, il suffit de comprendre les gestes du quotidien les plus impactants. Logement, transport et alimentation représentent plus de 2/3 de notre empreinte carbone.

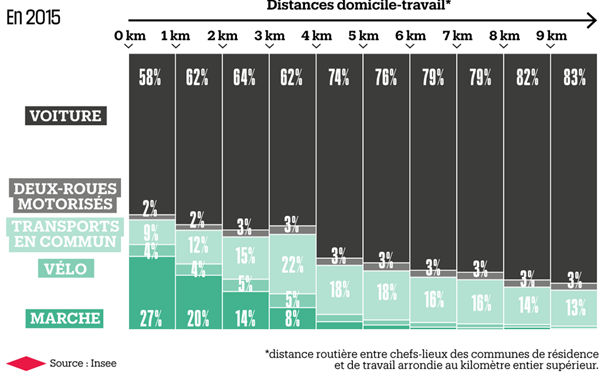

Les performances des véhicules ont certes été améliorées ces dernières années, mais la baisse du taux d’occupation des voitures et l’augmentation de la part modale par la route pour le transport des marchandises sont à l’origine d’une hausse des émissions liées aux transports entre 2016 et 1990. [3] Les déplacements en voiture restent prépondérants.

70% des Français vont ainsi travailler en voiture. La part modale du vélo atteint quant à elle les 3% en France, contre 29% aux Pays-Bas. Certes, le recours à des modes de transport doux peut s’avérer complexe sur les longues distance, mais sur les courtes distances les bénéfices en termes de temps, et de santé sont aujourd’hui largement avérés.

Mode de transport selon la distance

Pourtant, 60% des déplacements compris entre 1 et 3km sont réalisés en voiture, alors que 2/3 des déplacements effectués en milieu urbain font moins de 3 kilomètres.

La multiplication et la sécurisation des itinéraires cyclables, la mise à disposition de stationnements sûrs, et la possibilité d’acquisition d'un vélo à assistance électrique à bas prix ressortent comme les trois mesures les plus incitatives pour prendre le vélo. Une politique volontariste est donc la clé au développement des deux-roues et assimilés. La cohérence et la continuité des aménagements de l’espace public à l’espace privé doit être de rigueur pour que ces dispositions prennent tout leur sens. Aménagements dédiés et sécurisés, emplacements vélos positionnés aux diverses centralités (commerces, gare,…), vélos en libre service, atelier de réparation, …sont autant d’actions à mener à l’échelle de la ville et du quartier. Les nouveaux modes de transports qui émergent doivent de la même manière être intégrés et anticipés pour sécuriser tous les usagers: trottinette électrique ou non, monocycle…

Les efforts doivent également s’immiscer jusque dans les bâtiments au travers de locaux vélos faciles d’accès depuis l’espace public, correctement dimensionnés, fonctionnels et sécurisés.

Autre poste important, bien qu’un usage plus ponctuel : les transports aériens. Bien que très variables selon les personnes, les émissions liées à l’avion pèsent en moyenne pour 19% des émissions totales du poste transport.

Ramené au km, l’avion représente 5 fois plus de carbone qu’une voiture et 20 fois plus que le train. Hors l’usage de l’avion est avant tout pour des longs et moyens courriers, un simple trajet dégrade donc massivement notre empreinte. Pour exemple, un vol Paris-New York en avion émet environ 1 tonne de CO2 soit presque 1/10ème du bilan annuel d’un français !

-20% d'émissions de CO2 entre 1990 et 2014, pour le secteur résidentiel. La consommation d’énergie par m2 de logement se réduit depuis 1990, grâce aux politiques énergétiques qui se sont succédées, au travaux de rénovation énergétiques, à la performances des systèmes de production, mais surtout au travers de l’amélioration du mixte énergétique français.

Seul bémol, l’augmentation de la taille de la population et de la surface moyenne des logements viennent limiter ces gains d’émissions de CO2.

La rénovation du parc existant, et la construction de logements moins énergivores doit donc continuer. La qualité thermique de l’enveloppe reste la priorité pour réduire à la source les besoins énergétiques des ménages. Le recours à des systèmes de production vertueux ou permettant l’évolution de la ressource tel que les réseaux de chaleur est aussi à prendre en compte.

Le deuxième levier, a quant à lui été activé officiellement, avec l’arrivée du label E+C- préfigurant la future réglementation thermique de demain. La prise en compte de l’impact carbone aussi bien lors de l’exploitation que de la construction des bâtiments impose une réflexion plus globale dans les choix énergétiques mais aussi constructifs. Ces reflexions n’en sont qu’au début, et l’ensemble des acteurs doivent monter en compétence pour parvenir à des constructions moins carbonées sur l’ensemble de leur cycle de vie.

Toutes les études récentes le confirment nous mangeons plus de viande que nécessaire pour notre équilibre alimentaire et notre santé. Alors réduisons nos apports en protéines animales dès aujourd’hui !

Limiter l’empreinte carbone de l’alimentation s’est aussi privilégier les aliments de saison et les circuits courts. Pour exemple, une tomate produite hors saison émet en moyenne sept fois plus de gaz à effet de serre que lorsqu’elle est cultivée en saison. Pour les haricots verts, ces émissions sont multipliées par 32 dans le cas d’une importation par avion, par rapport à une production locale.

Le suremballage et l’individualisation des portions porte également sa part dans notre empreinte carbone : 8% du contenu carbone du panier moyen d’un français serait attribué aux emballages allant jusqu’à 30% pour les produits liquides. [6]

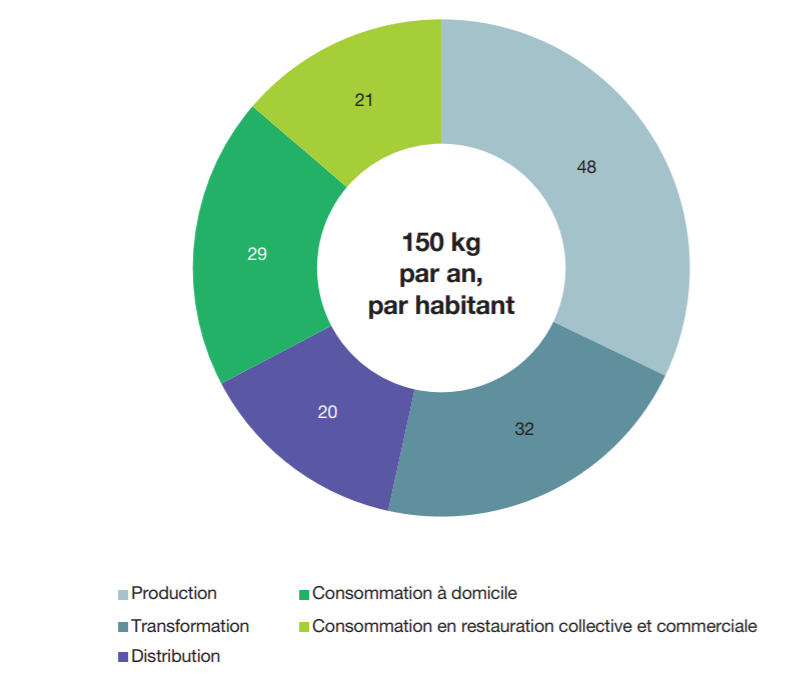

Le gaspillage alimentaire est aussi à l’origine d’émissions pouvant être limitées. C’est ainsi 150 kg de gaspillage alimentaire par an dont 2/3 est attribué aux étapes de production, transformation et distribution.

Comment justifier l'empreinte carbone d'aliments qui ne sont jamais arrivés jusqu'à notre assiette ? Produits rejetés pour une imperfection, retard de livraison induisant la perte des denrées,... C'est toute notre chaîne de production qui pose question.

A notre échelle, nous pouvons agir en privilégiant des filières plus vertueuses: achat en vrac, circuits courts, produits de première nécessité plutôt que transformés et sur-emballés,… le bilan carbone de notre panier peut ainsi être réduit jusqu’à un tiers. (voir l’article publié le 20 mars, « Quand changer son régime et ses pratiques alimentaires devient un acte citoyen »)

Réduire le bilan carbone n’est donc pas qu’une affaire de politique. Chacun d’entre nous peut agir dans son quotidien par des gestes simples ou dans son métier par des décisions plus stratégiques. L’essentiel est d’agir et vite !

L’autoconsommation collective consiste à rassembler les consommateurs et producteurs participant à l’opération au sein d’une personne morale (association, coopérative, syndicat de copropriétaires…), responsable de la répartition de la production locale entre les consommateurs. Chaque consommateur participant à une opération d'autoconsommation est raccordé au réseau public de distribution et est équipé d'un compteur communicant.

La maille de l’autoconsommation collective est réglementée et doit se faire en aval d’un même poste de transformation HTA/BT, ce qui ne permet pas de bénéficier pleinement du potentiel de mixité des îlots et quartiers. En effet, la maille d’autoconsommation actuellement définie freine l’intégration du photovoltaïque à l’échelle d’un projet d’aménagement d’îlot ou de quartier. Pourtant, nos études démontrent que la maille du quartier plutôt que de l’îlot semble la plus pertinente pour autoconsommer l’énergie produite localement (mixité des usages spécifiques de l’électricité des bâtiments agrégée à cette échelle offrant un foisonnement et un profil de consommations mieux adaptés au profil de la production locale photovoltaïque).

Ce périmètre restreint constitue un frein à la transition énergétique, longtemps souligné par les professionnels du secteur.

La bonne nouvelle est intervenue lorsque les députés de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la croissance et à la transformation des entreprises (Pacte) ont rétabli, le jeudi 7 mars, l'article qui étend le périmètre des opérations d'autoconsommation collective à titre expérimental pour une durée de cinq ans. Le chapitre V du titre Ier du livre III du code de l’énergie est ainsi modifié :

A la fin de l’article L. 315-2, les mots : « en aval d'un même poste public de transformation d'électricité de moyenne en basse tension. » sont remplacés par les mots « sur le réseau basse tension et respectent un critère de proximité géographique défini par arrêté du ministre chargé de l’énergie, après avis de la Commission de régulation de l’énergie. »

Dans le cadre du plan "Place au Soleil", un rayon de 1 km a été annoncé, mais sa mise en œuvre n'est pas encore effective.

La députée Célia de Lavergne, auteure de l’amendement, explique que « l'objet de l'amendement est de mettre en cohérence le cadre de mise en œuvre de l'autoconsommation collective d'électricité avec la réalité des projets urbains plutôt que de procéder au découpage des opérations en fonction de la seule répartition des postes de transformation ».

L’amendement propose également de supprimer le seuil de 100 kW figurant à l’article L. 315 3 du code de l’énergie qui concerne l’obligation pour la Commission de Régulation de l’Energie (CRE) d’établir un Tarif d'Utilisation des Réseaux Publics d'Électricité (TURPE) spécifique pour les autoconsommateurs et qui s’applique ainsi aussi bien à l’autoconsommation individuelle qu’à l’autoconsommation collective, afin notamment de dé-corréler la question du TURPE de celle de la maille de l’autoconsommation collective.

« Cette proposition s'inscrit dans une logique visant à une plus grande efficience en termes d'investissement, d'exploitation et de bénéfice environnemental pour ce type d'opération mais également à une simplification des démarches administratives de façon à enfavoriser le bon déploiement », explique Mme Lavergne.

Cette décision permettra de favoriser le recours à l’autoconsommation collective, qui apparait aujourd’hui « trop complexe » pour les acteurs des différents projets en comparaison avec la revente de l’électricité. Pourtant, les baisses successives et significatives des coûts des modules photovoltaïques standards (pour une surimposition en toiture), associées aux tarifs d’achat, rendent aujourd’hui pertinent d’autoconsommer localement la production solaire. La suppression du seuil de 100 kWc et l’extension de la maille de l’autoconsommation collective permettront de ne plus freiner les intérêts de se positionner pour un tiers-investisseur.

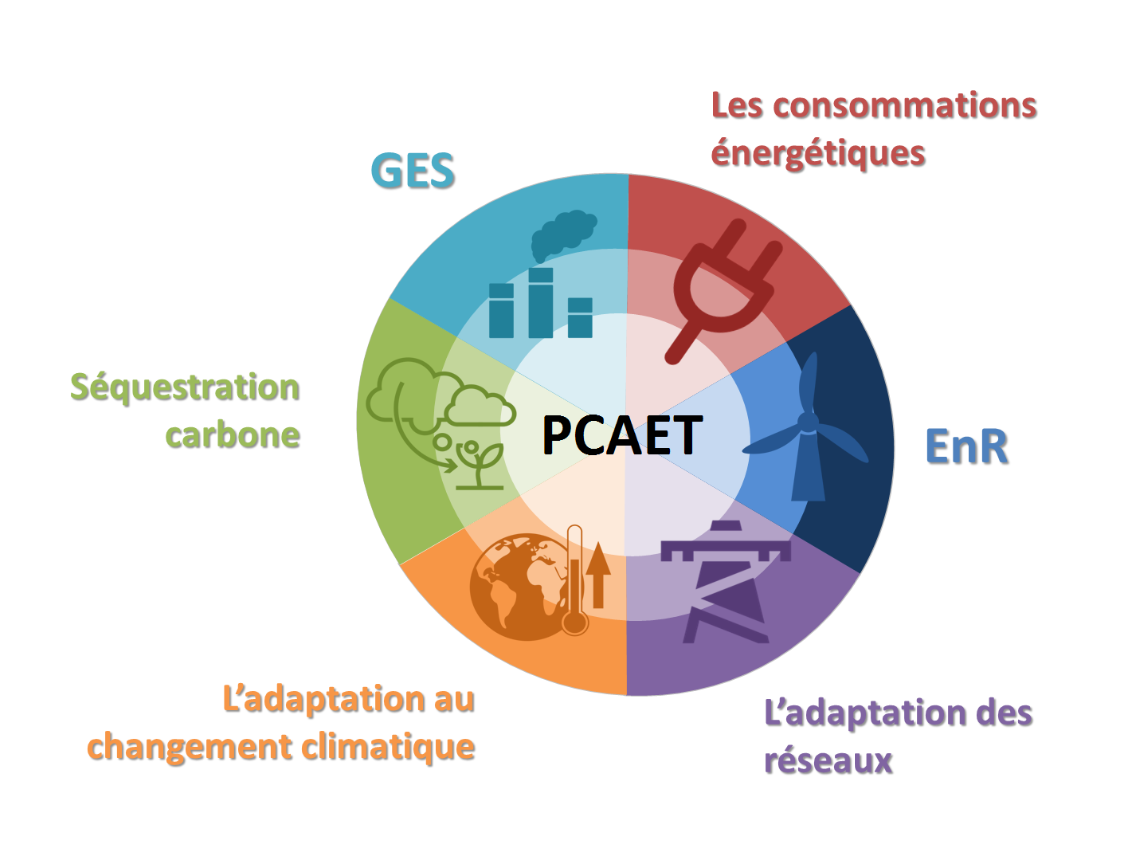

L’Association des Professionnels en Conseil Climat, énergie et environnement (APCC) a organisé, le 19 mars dernier, une journée technique sur les PCAET autour du thème « quelles priorités privilégier pour réussir la première génération de PCAET ? ». Vizea a participé à cette journée et a apporté ses premiers retours d’expériences dans l’accompagnement des collectivités territoriales à l’élaboration de leur Plan Climat, Air, Energie Territorial.

Autour de Marie Heckmann, chargée de mission action territoriale climat-air-énergie au Ministère de la transition énergétique, Nicolas Vallée, coordinateur du programme national Cit’ergie à l’ADEME, des représentants de l’ATMO et des services de l’État de plusieurs régions, de nombreux bureaux d’études-conseil en énergie climat se sont réunis pour partager leurs expériences et leurs questionnements quant à cette première génération de PCAET.

Après 12 PCAET adoptés selon la nouvelle règlementation et déposés sur la plateforme territoire&climat de l’ADEME et trois quarts des EPCI obligés déjà engagés, l’objectif de la journée était de répondre à plusieurs questions :

Il est partagé que le décret et ses arrêtés sont imparfaits. Néanmoins, avant d’attendre une deuxième génération des PCAET à l’horizon incertain, il convenait de faire avancer la démarche. L’ensemble des acteurs présents s’est entendu sur le fait qu’un PCAET est avant tout un projet de territoire visant à mobiliser l’ensemble des leviers pour s’engager vers la transition énergétique et climatique. Au-delà d’établir un diagnostic fin, il est surtout question de rassembler les acteurs du territoire autour d’un processus participatif visant à dégager une stratégie pertinente et mobilisatrice.

Parmi les principaux sujets abordés, la sur-sollicitation des observatoires régionaux, la fusion des régions et l’absence d’un cadre national sont les principaux motifs qui expliquent parfois l’absence ou l’inadéquation des données des observatoires avec cadre légal de dépôt des PCAET. Marie Heckmann, et les différents services de l’État présents, ont rappelé que le diagnostic devait fixer les grands ordres de grandeur de départ à la stratégie du PCAET.

L’indisponibilité de certaines données dans le diagnostic ne pénalisera pas le document lors de l’instruction.

La qualité de l’air est souvent le parent pauvre de cette première génération de PCAET. L’ATMO et les services de l’État s’entendent sur le fait qu’une étude fine sur les polluants atmosphérique n’est pas soutenable financièrement par les collectivités. Sont attendus une analyse des principales sources d’émissions du territoire sans négliger les zones de concentration lorsqu’elles sont identifiées. L’objectif premier de ce volet est ne pas exposer d’avantage de population à la pollution de l’air et de sensibiliser les décideurs à cet enjeu.

La sensibilisation des élus aux thématiques climat, air et énergie était aussi à l’ordre du jour. Mais comment sensibiliser les décideurs, faire naître l’appétence pour ces questions complexes et in fine les mobiliser ? Sur ce sujet, pas de solution miracle mais des méthodes de chacun pour réussir : formation des élus au démarrage de la démarche, charte d’engagement, retours d’expériences… tous les moyens sont bons.

La synthèse de cette journée sera prochainement disponible sur le site de l’APCC que nous remercions pour l’organisation de cette journée très enrichissante.

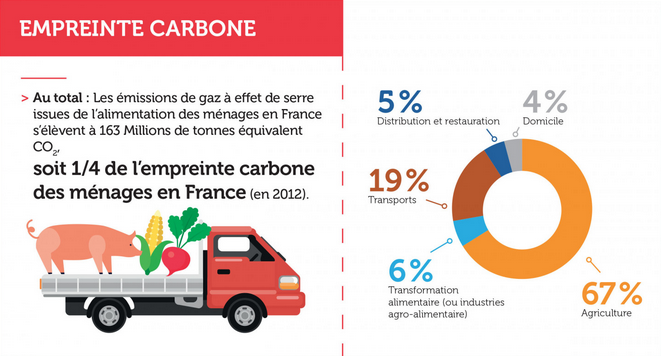

Au cœur des préoccupations du développement durable, l’alimentation relève de préoccupations mutliscalaires, globales et soulève des enjeux sanitaires, sociaux mais également environnementaux et économiques. L’alimentation a fait l’objet d’une étude réalisée par l’ADEME et ses partenaires et présentée au Salon de l’Agriculture en ce mois de mars 2019.

L’objectif : mettre en lumière son impact énergétique et carbone et identifier les leviers d’action destinés à anticiper les risques de déséquilibre systémique, sur la santé, le réchauffement climatique, la biodiversité,…

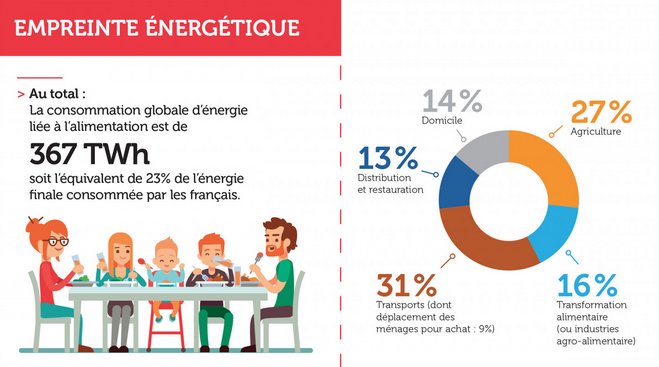

Deux indicateurs principaux ont été évalués dans le cadre de l’étude :l’empreinte carbone et l’empreinte énergétique engendrée par l’alimentation.

Empreinte carbone de notre alimentation (ADEME)

Empreinte énergie de notre alimentation (ADEME)

Au regard des chiffres présentés, agir sur les postes de la production agricole et des transports est indispensable pour la réduction significative de l’impact de notre alimentation sur l’environnement.

D’après une simulation réalisée dans le cadre de l’étude, se tourner vers un régime alimentaire « flexitarien », en réduisant de moitié sa consommation carnée et de produit laitiers, en se tournant vers des produits de meilleure qualité et en augmentant sa consommation d’aliments végétaux participerait à la réduction de 50 % l’empreinte carbone du stade agricole.

Rapprocher les lieux de productions et les lieux de consommation, par la réduction du recours aux produits transformés, souvent constitués de denrées importées et la généralisation des circuits cours, notamment par le développement de l’agriculture urbaine, des réseaux d’AMAP, d’épiceries solidaires,… est un des leviers permettant de répondre à cette préoccupation.

Agir sur notre santé, soutenir les dynamiques associatives et économiques locales, requestionner notre lien avec la nature,…autant d’opportunités à valoriser par l’action sur nos modes de consommer et de s’alimenter.

Page 10 sur 51