Vizea île de France

Vizea Sud-Est

Vizea Grand-Ouest

Vizea Sud-Ouest

Compte tenu de l’urgence climatique et pour donner suite aux Accords de Paris, la France s’est dotée d’une feuille de route stratégique pour réduire ses émissions de gaz à effets de serre : la Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC). Analyses et implications pour le secteur du bâtiment de ce document central de l’économie française.

La stratégie Nationale Bas carbone: le référentiel français pour réduire les émissions de GES

Depuis 2015, la Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC) est la feuille de route nationale à destination des citoyens, collectivités et entreprises pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Co-élaborée avec les ministères et en concertation avec les parties prenantes (entreprises, ONG, syndicats, représentants de consommateurs, parlementaires, collectivités territoriales), son ambition a été réhaussée en 2019 avec comme objectif l’atteinte de la neutralité carbone dès 2050.

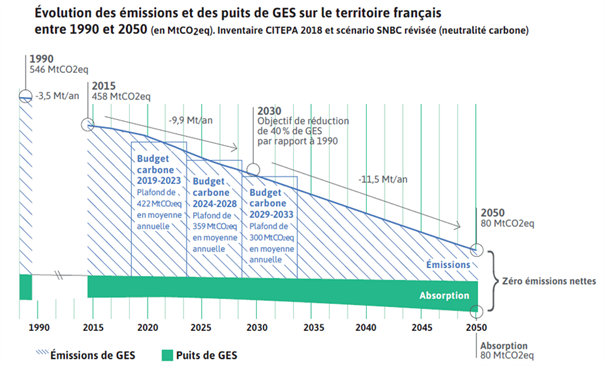

La neutralité carbone consiste en un équilibre, sur le territoire national, entre les émissions anthropiques par les sources et les absorptions anthropiques par les puits de gaz à effet de serre. Cette notion n'a de sens qu'au niveau planétaire, la discrétisation au niveau étatique permet simplement une coordination des efforts à l'échelle internationale. Pour la France, cela correspond à la division par 6 des émissions de GES par rapport au niveau de 1990.

Le scénario prospectif dessiné par la SNBC doit définir un chemin crédible de la transition vers cet objectif de neutralité, permettant d’identifier les verrous technologiques et d’anticiper les besoins en innovation, sans s’appuyer sur des paris technologiques.

Concrètement, la SNBC définit des budgets carbone, c’est-à-dire des plafonds d’émissions à ne pas dépasser par période de 5 ans. Ceux-ci sont répartis, selon les possibilités de décarbonation, entre chaque secteur : Transports, Agriculture, Forêt et sols, Production d’énergie, Industrie, Déchets et enfin le Bâtiment. Ces budgets sont actuellement définis jusqu’en 2033, le prochain cycle d’évaluation des émissions et de révision des budgets aura lieu en 2025, puis tous les 5 ans.

Figure 1 : Evolutions des émissions et des puits de GES sur le territoire français entre 1990 et 2050 (en MtCO2eq) – Source : Ministère de la Transition écologique

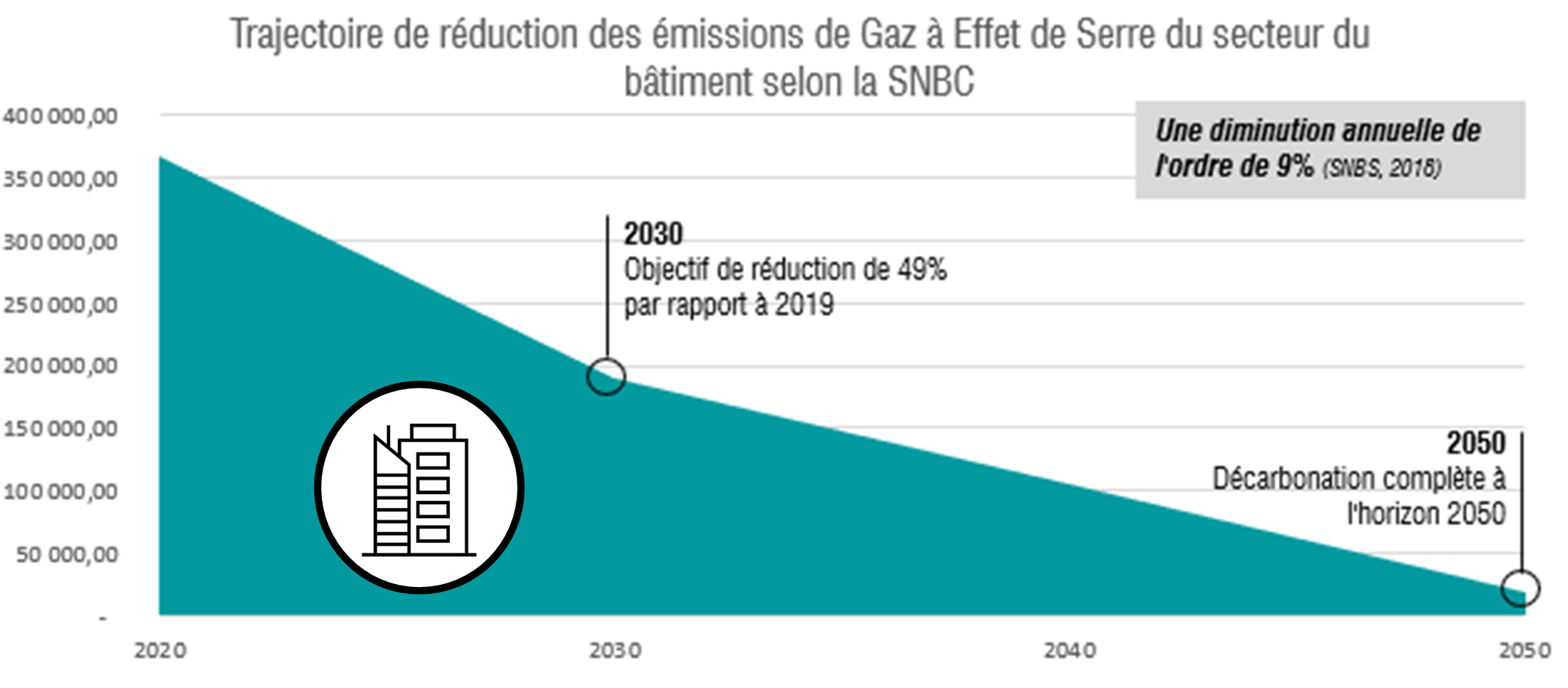

Le secteur du bâtiment résidentiel-tertiaire est le plus gros consommateur d’énergie et pèse 19% des émissions de GES nationales, soit le deuxième secteur le plus émissif après l’industrie. La SNBC définit un budget carbone global en absolu pour le secteur, dont les objectifs sont :

Ces objectifs correspondent à une diminution annuelle de l’ordre de 9%.

Figure 2 : Trajectoire de réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre du secteur du bâtiment selon la SNBC – Source : Vizea, 2021

L’évaluation de la première période (2015-2018) de la SNBC montre un dépassement du budget carbone d’environ 11%. Outre ce retard important, le rythme de réduction des émissions demeure plus de deux fois inférieur à l’objectif.

Pour massifier la baisse des émissions, la SNBC joue sur tous les leviers du secteur du bâtiment : construction, rénovation et exploitation. Néanmoins le partage des efforts entre ces activités n’est pas défini. De la même manière, les seuils carbone en kgéqCO2/m² ne sont pas explicités.

Pour les acteurs du bâtiment, la feuille de route de décarbonation pourrait être donnée par la RE2020. En construction neuve, la règlementation environnementale RE2020 remplace la réglementation thermique RT2012. Introduite par la Loi de transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) de 2015, elle est entrée en vigueur au 1er janvier 2022 après deux reports. Son objectif principal est de continuer l’amélioration de la performance énergétique et du confort des constructions, tout en diminuant leur impact carbone.

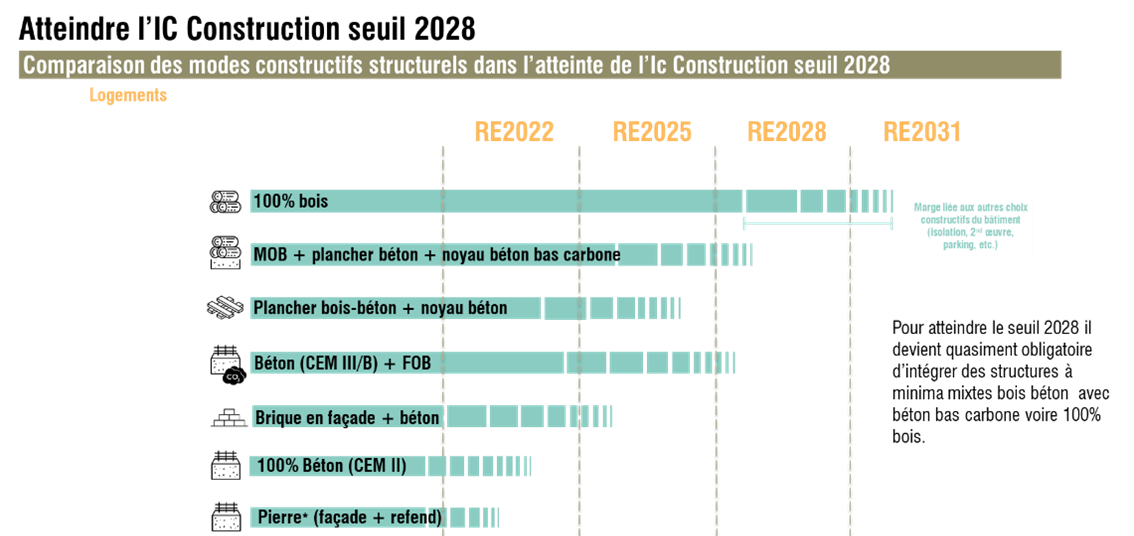

Pour ce faire, la RE2020 fixe des exigences carbones progressives et différenciées selon la typologie de bâtiment (individuel ou collectif). Après une première phase de démocratisation des études en analyses en cycle de vie sur les ouvrages, le seuil carbone maximal en logement collectif passera de 740 à partir de 2022 à 490 kgCO2/m² à partir de 2031. L’atteinte de ces objectifs mènera à une réduction de 34% des émissions. Les seuils carbone au-delà de 2031 ne sont pas encore précisés.

Bien que s’inscrivant dans un objectif de neutralité carbone à horizon 2050, la réduction en intensité carbone prévue dans la RE2020 (-34% d’ici à 2031) n’est pas alignée avec l’objectif de la SNBC du secteur (-49%). Le respect strict de la RE2020 n’est par conséquent pas suffisant. Une articulation avec d’autres référentiels semble nécessaire pour respecter l’ambition carbone nationale.

L’amélioration de la performance thermique de l’enveloppe et de l’efficacité du système de chauffage apparait primordiale pour décarboner le secteur. Le chauffage constitue en effet le poste principal des consommations d’énergie des bâtiments, tout en sachant que le secteur utilise 45% de l’énergie consommée en France (électricité comprise).

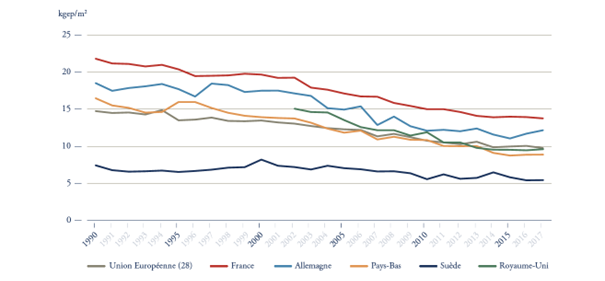

Comparée aux autres pays européens, le parc immobilier français apparait moins performant énergétiquement, d’après le Haut Conseil pour le Climat. La France progresse au même rythme que la moyenne européenne, mais le nombre de rénovations lourdes restent loin de l’objectif de 500 000 logements par an.

Figure 3 :Consommation énergétique par mètre carré du chauffage des logements transposée au climat moyen dans l'UE – Source : Haut Conseil pour le Climat, 2021

Outre la performance thermique des logements, la décarbonation des vecteurs énergétiques pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire est un levier clef. L’exemple suédois, avec le déploiement à grande échelle des réseaux de chaleur en milieu urbain et péri-urbain associé à une bonne efficacité énergétique des bâtiments et une construction neuve performante, montre qu’il est possible de réduire massivement les émissions GES du secteur du bâtiment.

Malgré les efforts du secteur et la succession de règlementation visant à améliorer la performance carbone des bâtiments, la France tarde à respecter les objectifs qu’elle s’est définis dans la SNBC. Néanmoins les retours d’expériences internationaux poussent à l’optimisme. Il semble maintenant nécessaire de définir des stratégies bas carbone ambitieuses en s’interrogeant sur le « Pourquoi » et le « Comment » on construit, voire repenser sa raison d’être. Au-delà d’un objectif chiffré de décarbonation, c’est l’avenir de la filière du bâtiment qui est à construire.

- https://www.ecologie.gouv.fr/strategie-nationale-bas-carbone-snbc

- SNBC, Mars 2020

- Rénover mieux, leçons d’Europe, Haut Conseil pour le Climat

La diminution du nombre d’agriculteurs, l’agrandissement des fermes, la paupérisation des agriculteurs, mais aussi les dérèglements climatiques sont autant de menaces qui pèsent aujourd’hui sur le secteur agricole. Accroître la résilience alimentaire des territoires nécessite une diversification et une relocalisation des filières pour produire, transformer, distribuer et commercialiser les productions alimentaires.

Occupant près des deux tiers du territoire national, l’agriculture représente un enjeu clés de la transition écologique. Le secteur est le deuxième poste d’émissions de GES de la France (19 % du total national et 85 MtCO2 eq. émises en 2019)¹ L’épandage de pesticides et d’engrais azotés génère également des polluants atmosphériques qui dégradent grandement la qualité de l’air et nuisent à la biodiversité en réduisant les populations d’insectes, de rongeurs ou d’oiseaux. En seulement quinze ans : un tiers des oiseaux des campagnes françaises a disparu. La crise sanitaire de 2020, et plus récemment le conflit qui se déroule en Ukraine ont montré la vulnérabilité de notre système alimentaire en cas d’événements soudains. La diminution du nombre d’agriculteurs, l’agrandissement des fermes, la paupérisation des agriculteurs, mais aussi les dérèglements climatiques sont autant de menaces qui pèsent aujourd’hui sur le secteur agricole. Accroître la résilience alimentaire des territoires nécessite une diversification et une relocalisation des filières pour produire, transformer, distribuer et commercialiser les productions alimentaires.

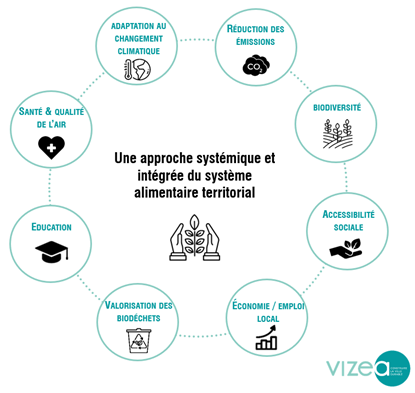

La loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt du 13 octobre 2014 (art. 39) a instauré les Projets Alimentaires Territoriaux (PAT) qui ont pour objectif de fédérer les acteurs de la filière agroalimentaire d’un territoire dans une démarche visant à y développer une agriculture durable et une alimentation de qualité, accessible à tous. Ils entendent avoir un impact sur le fonctionnement du système alimentaire dans le territoire, en rapprochant les producteurs, les transformateurs, les distributeurs et les consommateurs pour reterritorialiser l’alimentation. Cette démarche permet aux collectivités de s’engager dans une approche transversale et systémique à la croisée des enjeux de santé, de précarité, d’emploi local, d’aménagement, de biodiversité, de lutte contre le changement climatique ou encore d’éducation...

La crise sanitaire récente « Covid-19 » a mis en exergue le manque de résilience de nos systèmes alimentaires fort dépendants de la disponibilité des produits, de la main d’œuvre et de notre capacité à nous déplacer. Selon le rapport d’information sur les circuits courts et la relocalisation des filières agricoles et alimentaires2, un produit parcourt en moyenne 3000 km avant d’arriver dans notre assiette, soit 25 % de plus qu’en 1980. Notre système alimentaire est donc largement dépendant d’énergies fossiles dont le prix devrait encore augmenter dans les années à venir fragilisant les exploitations.

Le secteur agricole est à l’origine de 19% des émissions de GES de la France. Ces émissions s’expliquent par les rejets agricoles de méthane (CH4) et de protoxyde d’azote (N2O) issus des engrais azotés, mais aussi par les changements d’usage des terres et la déforestation, qui rejettent le dioxyde de carbone (CO2) dans l’atmosphère. La Stratégie nationale bas carbone (SNBC), adoptée en 2015 projette une division par deux des émissions de gaz à effet de serre du secteur agricole d’ici à 2050. Le développement de pratiques agroécologiques peut participer à cet objectif en limitant le recours aux intrants chimiques et en favorisant le développement de la biodiversité nécessaire à la croissance des plantes. Un sol plus riche en espèces végétales est plus résilient face aux intempéries car l’abondance des racines et des micro-organismes qui les entourent permet de maintenir la terre et les nutriments et de stocker du carbone.

Recréer des paysages nourriciers implique également de renforcer les capacités productives des territoires en préservant le foncier agricole dont la surface décline depuis plusieurs décennies. En cinquante ans, la surface agricole utile a ainsi diminué de 10,2%. En 2021, 33.600 hectares de terres ont ainsi été vendus pour être urbanisés. Selon l’atlas sur le prix des terres de 2021, publié par la Fédération nationale des SAFER3, il s’agit du plus haut niveau depuis dix ans. La principale cause de ce déclin est l'artificialisation des sols, c’est-à-dire la transformation d’espaces naturels ou agricoles en espaces artificialisés (routes, logements, zones commerciales). Au-delà de la question des terres subsiste la question de leur transmission. Selon la mutualité sociale agricole (MSA), la moitié des exploitants agricoles va partir à la retraite dans les 10 prochaines années et beaucoup n’ont pas de repreneurs identifiés pour les exploitations. Ce contexte pose à la fois des questions stratégiques quant à l’organisation de l’économie agricole de demain, mais ouvre également de grandes opportunités pour le territoire de réinventer son modèle agricole, en lien avec la transition écologique.

Une transformation profonde du système alimentaire est nécessaire pour réduire sa dépendance aux énergies fossiles, limiter le recours aux intrants chimiques et aux pesticides et améliorer la qualité de vie et les revenus des agriculteurs. Les Projets Alimentaires Territoriaux (PAT) peuvent participer à ces évolutions en rapprochant les producteurs, les transformateurs, les distributeurs, les collectivités territoriales et les consommateurs. Ils sont coconstruits avec tous les acteurs de l’alimentation dans l’objectif de promouvoir une agriculture durable et une alimentation de qualité.

Les PAT impliquent la conduite de diagnostics territoriaux qui évaluent la production agricole locale, les besoins alimentaires et identifient les atouts et les contraintes socio-économiques et environnementales du territoire. Au vu de ces besoins, sont ensuite élaborés une stratégie et un plan d’actions visant à renforcer l’approvisionnement local, préserver le foncier agricole et faciliter l’installation d’agriculteurs sur le territoire. Cette approche par le système alimentaire territorial dans son ensemble implique une concertation entre des acteurs variés aux enjeux parfois divergents pour définir une stratégie partagée et des actions partenariales capables de promouvoir une agriculture locale durable (respectueuse de l’environnement, rémunératrice, créatrice d’emplois…). Elle est essentielle pour accompagner une dynamique territoriale et connaitre les difficultés et les leviers d’actions pour la relocalisation de l’alimentation.

Le Projet alimentaire territorial représente ainsi un véritable projet de territoire qui permet de re-questionner la cohérence et l’articulation des différentes politiques publiques portées par la collectivité et ses partenaires en matière d’agriculture et d’alimentation, mais aussi de développement local, d’éducation, de santé, d’emploi et d’aménagement. Il implique une approche intégrée qui mobilise des thématiques variées et transversales :

Le renouvellement de la population agricole, la préservation du foncier, la diversité des cultures et le déploiement de pratiques agroécologiques forment aujourd’hui les conditions nécessaires au développement d’un système agricole résilient, capable de nourrir la population et de faire face aux crises et aux vulnérabilités climatiques. Les projets alimentaires territoriaux peuvent ainsi favoriser la souveraineté alimentaire des territoires en permettant le déploiement de pratiques agroécologiques préservant la biodiversité et limitant l’impact sur le changement climatique.

SOURCES

- Rapport sur l’état de l’environnement Le site - notre-environnement.gouv.fr

… évoluer dans un cadre de travail confortable et accueillant, pour nous mais aussi pour les autres espèces !

A l’occasion de la journée mondiale de la biodiversité de ce dimanche 22 mai, nous avons le plaisir de vous présenter le jardin de nos locaux à Malakoff (92).

Auparavant, ce petit bout de verdure faisait partie d’un ancien bâtiment d’activités, que l’agence francilienne de Vizea a décidé de rénover à son emménagement dans les lieux en 2018. Le bâtiment occupait à l’origine la quasi-totalité de l’emprise de la parcelle.

La création d’un jardin intérieur était pour Vizea une évidence. Le parti pris était de créer un espace convivial pour les salariés et en accord avec les principes de résilience et de durabilité de l’entreprise.

Cette démarche a nécessité de déconstruire l’imposante dalle béton pour retrouver la pleine terre, de « dé-tasser » la terre, de remettre de la terre végétale et même de confier à quelques vers de terre le soin de poursuivre le travail de re-naturation du sol.

Aujourd’hui, le jardin est un lieu de vie important pour les Vizéen.n.es.La pelouse d’agrément accueille de joyeux déjeuners, des temps de pause apaisés et les rires et discussions animées de salariés heureux de se retrouver lors des rassemblements inter-agences.

En cette journée mondiale de la biodiversité, nous mettons également à l’honneur notre engagement quotidien envers les espèces faunistiques et floristiques qui peuplent nos villes.

Quatre ans après leur arrivée dans ces locaux, les Vizéen.n.s ont vu la nature petit à petit reprendre ses droits : la terre est redevenue « fertile », les massifs (essentiellement des plantes comestibles ou médicinales) ont pris leur place, le poirier d’ornement accueille quelques oiseaux. La belle glycine, de son côté, commence à faire son office de « casquette » solaire limitant les surchauffes dans le bâtiment et apporte déjà un peu de fraicheur l’été.

Enfin, un hôtel à insectes héberge volatiles pollinisateurs, auxiliaires et autres arachnides de passage dans le jardin. Cet ensemble crée un mini écosystème aussi accueillant pour les humains que pour la flore locale et la micro-faune urbaine.

La création de ce jardin a permis d’augmenter significativement la part de biodiversité et de limiter le coefficient d’emprise au sol à 72%. La terre, initialement de trop mauvaise qualité pour véritablement drainer les eaux de pluies, est redevenue perméable tandis que l’eau qui tombe sur la toiture est totalement récupérée dans notre cuve de 6 m3 qui nous permet, la plupart du temps, d’être autonome tant pour nos sanitaires que pour les arrosages ponctuels.

Rappelons que l’érosion de la biodiversité est une des conséquences du changement climatique et un phénomène de grande ampleur.

Mobilisons-nous maintenant pour préserver les espèces qui nous entourent.

En début de mois a été publiée la dernière partie du sixième rapport d’évaluation du GIEC sur les changements climatiques. Après les volets des deux premiers groupes de travail - qui concernaient les fondements physiques du réchauffement climatique pour l’un, et son impact sur l’humanité pour l’autre – celui-ci traite de l’atténuation des changements climatiques. La connaissance de ces rapports est cruciale pour une prise de décision éclairée sur la direction dans laquelle nous souhaitons diriger notre société.

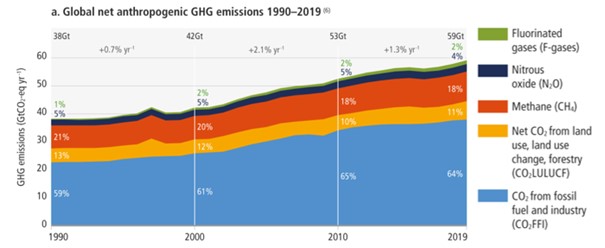

Le groupe de travail rappelle que si, entre 2010 et 2019, les émissions de gaz à effet de serre (GES) ont continué d’augmenter jusqu’à un niveau jamais atteint, elles augmentent moins vite que durant les 10 années précédentes.

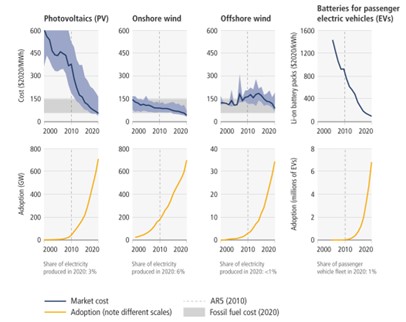

En effet, les émissions totales de GES d’origine anthropique ont augmenté en moyenne de 2,1% par an entre 2000 et 2009, contre 1,3% par an pour la décennie suivante, comme présentées sur la figure 1. Ceci s’explique par la démocratisation (et la baisse des coûts unitaires associés) des technologies bas carbone, et notamment le solaire, l’éolien et les batteries lithium-ion.

Figure 1 : Emissions de GES entre 1990 et 2019

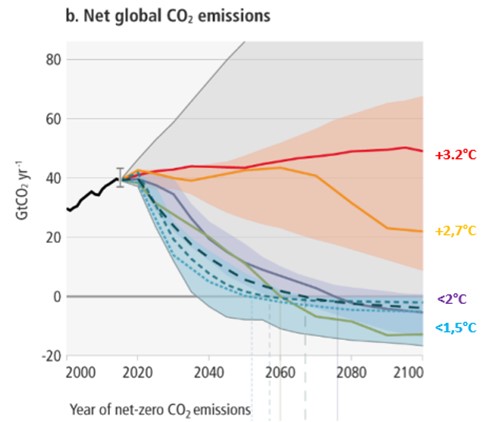

Cependant, le rapport défini comme « probable » notre incapacité à limiter le réchauffement climatique sous 1,5°C en 2100¹. Concrètement, les émissions de GES doivent atteindre leur pic en 2025 dans les scénarios qui limitent le réchauffement à 1,5°C. C’est-à-dire qu’il faut que d’ici 3 ans, nous soyons en mesure d’inverser la tendance de nos courbes d’émissions, ce qui n’a jamais été réalisé depuis le début de l’ère industrielle. De la même manière, pour limiter l’augmentation sous les 2°C, le GIEC estime que des efforts importants avant 2030 et des actions avec mise en place immédiate sont nécessaires. Sans nouvelles mesures, le réchauffement prévu est de 3,2°C.

Des efforts importants doivent donc être mis en place par tous les acteurs (gouvernements, entreprises, individus, etc.) pour atteindre la neutralité carbone². Afin de rester sous 1,5°C, il faut atteindre la neutralité carbone, à l’échelle mondiale, en 2050, contre 2070 pour les scénarios qui prennent en compte une augmentation de 2°C.

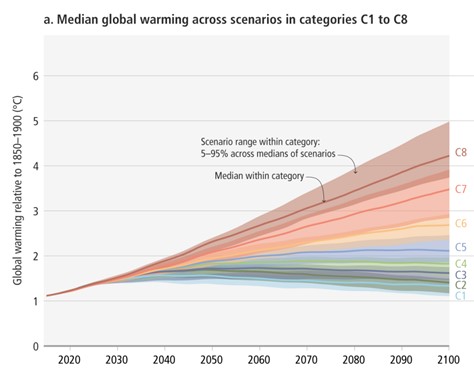

En réalité, le « 0 émissions nettes de GES » n’est pas l’objectif final, puisqu’il sera même nécessaire de parvenir à des émissions nettes négatives avant 2100, pour compenser le trop-plein de début de siècle. Plus la quantité de GES émise avant la neutralité est importante, plus il sera nécessaire d’avoir des émissions nettes négatives en 2100, comme présenté en figure 2.

Notons ici que les scenarios prévoyant un réchauffement sous 2°C sont les scénarios vert, bleu et violet, et que le scénario rouge correspond à l’évolution du climat si tous les accords actuels sont respectés.

Figure 2 : Emissions de CO2 prévues selon les scénarios

Si ces objectifs peuvent paraître pour le moment hors d’atteinte, le GIEC ne tire pas de conclusion défaitiste. En effet, ils estiment que le coût des technologies et des mesures de limitation du réchauffement climatique est inférieur au coût qui serait induit par la nécessité de s’adapter aux changements d’un réchauffement de 2°C. Concrètement, cela signifie qu’à l’échelle globale, il est rentable économiquement de lutter contre le dépassement des 2°C, qui est le seuil fixé par les Accords de Paris en 2015. Par conséquent, des actions pourront être menées, à bien plus grande échelle que lorsqu’il s’agissait de mesures économiquement coûteuses « simplement » bonnes pour l’environnement, à condition que les différents acteurs (états, entreprises et individus) prennent conscience des coûts qu’impliquent l’inaction, et le prennent en compte dans leurs décisions.

Le bémol possible se situe dans le fait que cette rentabilité économique soit définie « à l’échelle globale ». En effet, les territoires qui ont le plus de moyens d’investissement (et qui sont donc appelés par le GIEC à faire preuve de solidarité) ne sont pas forcément ceux qui sont le plus vulnérables aux effets à court terme du réchauffement climatique. Ainsi, la balance coût des actions / coût évité de l’adaptation au réchauffement n’est plus aussi rentable pour des territoires plus développés, comme l’Europe ou les Etats-Unis (qui sont pourtant historiquement responsable d’une partie plus importante du réchauffement climatique).

Une bonne nouvelle quand même : la rentabilité économique de certaines actions ne dépend pas du territoire dans lequel elles sont mises en place. En effet, plusieurs mesures sont estimées comme étant des sources potentielles d’économies, non seulement en GES mais aussi en termes financiers. C’est le cas par exemple pour l’énergie solaire, l’éolien ou encore la plupart des mesures préconisées pour le secteur des transports, comme illustré sur la figure 3.

Figure 3 : Evolution du prix (en bleu) et de la puissance installée (en jaune) de différentes technologies (photovoltaïque, éoliennes on-shore et off-shore, batteries pour véhicules électriques)

Devant le constat que l’inaction d’aujourd’hui aurait des conséquences désastreuses sur le monde de demain, il est nécessaire de se demander quels sont les leviers d’actions possibles.

Plusieurs secteurs sont clés dans la diminution des émissions de GES :

« La réduction des émissions liées au secteur de l’énergie passe nécessairement par la réduction de l’usage des combustibles fossiles et l’amélioration de l’efficacité des autres modes de production et de stockage », estime le GIEC. La décarbonation de l’énergie passe donc principalement par son électrification, notamment grâce aux énergies solaire et éolienne, qui sont les deux principaux secteurs où réaliser des économies. En effet, le potentiel de réduction des émissions de ces deux domaines est de plus de 8 milliards de tonnes CO2e par an ! Il est à noter que les technologies de captation de carbone sont présentes pour la première fois dans un rapport du GIEC, bien que leur potentiel soit encore limité et leur coût élevé.

Les surfaces végétalisées dans leur ensemble sont l’un des principaux puits de carbone, il n’est donc pas surprenant que ce secteur ait un rôle à jouer important dans la réduction des émissions. En effet, l’arrêt de l’urbanisation des sols et au contraire la reforestation et la restauration des écosystèmes, permettrait de réduire les émissions de près de 7 milliards de tonnes de CO2e. Il est à noter que ces mesures sont relativement coûteuses.

Le GIEC estime possible la neutralité carbone à l’horizon 2050 pour le secteur du bâtiment, à condition de mettre en place les politiques pour. Dans les pays développés, cela passe principalement par la rénovation des bâtiments déjà existants, tandis que dans les pays en développement, cela implique une construction à plus faible demande en énergie et en matériaux, qui aboutisse à un produit qui soit lui aussi peu demandeur en énergie. Au total, l’émission de 8,2 milliards de tonnes de CO2 peut être évitée, avec des politiques de construction ambitieuses.

Dans ce domaine, la demande est un facteur important pour les émissions de CO2, et la sobriété doit donc être un levier important pour leur réduction. Cette sobriété doit être couplée à une transition vers des modes de transports plus efficient énergétiquement (véhicules électriques, biocarburants, hydrogène, …) et vers la mobilité douce (piétonisation, usage du vélo, …).

Il est à noter que l’action sur laquelle est faite le plus de communication quand on parle de réduction des émissions de CO2 dans le domaine des transports est la transition du parc de voitures vers l’électrique. Or, son potentiel d’économies carbone est seulement dans la moyenne basse des préconisations évaluées, d’autant plus qu’elle est l’une des seules dont le GIEC n’a pas réussi à faire l’évaluation économique.

Réussir à atteindre la neutralité carbone dans le domaine de l’industrie sera un défi difficile, mais possible, à condition de mener des actions ambitieuses : réduction de la demande, amélioration de l’efficacité en termes d’énergie et de matériaux, économie circulaire, innovation dans les process, etc. Il ne sera pas possible de réduire suffisamment les émissions sans utiliser une électricité et des carburants non ou peu émetteurs de GES, comme des biocarburants.

Il semble peu probable que la tendance de la courbe d’émissions de GES s’inverse d’ici à 2025 et que nous éviterons un réchauffement supérieur à 1,5°C. Cependant, l’étape suivante n’est pas de rester sous 2°C, mais sous 1,51°C, ou même 1,501°C. Chaque fraction de degré compte, chaque gramme de CO2 qui est émis a des conséquences, déjà aujourd’hui. Alors il est important de ne pas se restreindre à des objectifs chiffrés, mais de toujours faire le maximum pour réduire ses émissions.

Le rapport du GIEC nous confirme que la situation est urgente, et que nos actions des prochaines années vont être déterminantes pour le futur. Pour autant, comme illustré figure 4, le scénario dans lequel nous allons nous diriger, bien que totalement différents dans les actions que nous devrons mettre en place, n’est pas réellement discriminant avant au moins 10 ans. Ce qui veut dire que nos actions n’auront pas de conséquences visibles avant une décennie, malgré les efforts qu’elles pourraient nous coûter. Nous le savons, et il sera important de s’en souvenir, pour ne pas penser que nos efforts sont vains, et poursuivre dans la même direction.

Figure 4 : Evolution de la température en fonction des scénarios

¹ ici et par la suite, il sera implicite qu’une augmentation de 1,5°C signifie une augmentation de la température moyenne au sol en 2100 par rapport à la température préindustrielle, c’est à dire la moyenne sur la période 1850-1900

² La neutralité carbone correspond à l’équilibre entre les émissions réelles de GES d’origine anthropique et leur retrait de l’atmosphère grâce à l’action humaine, par exemple à la reforestation. De la même manière, des émissions nettes négatives correspondent à des émissions réelles inférieures au retrait de carbone.

- https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg3/

Quel citadin ne s'est jamais émerveillé lors d'un séjour à la campagne de pouvoir voir les étoiles si distinctement ? A l'heure où 55% de la population mondiale habite en ville, ses éclairages nocturnes polluent le ciel et empêchent ce plaisir si simple de regarder la voute étoilée. Cette pollution lumineuse a bien d'autres conséquences, qui pourraient facilement être évitées.

Paris, Ville lumière?

On parle de pollution lumineuse lorsqu'un milieu ouvert est confronté à un excès nocturne de production lumineuse d'origine humaine nuisant à l'obscurité normale et souhaitable de la nuit. La perception de l'environnement est donc dégradée, tant pour les humains que pour les autres espèces.

Les sources les plus communes de pollution lumineuse sont la lumière artificielle issue de sources fixes et permanentes, telles que les éclairages des villes, les luminaires des parkings, les phares des littoraux, les illuminations d’éléments du patrimoine architectural, les éclairages des stades etc. Les phares des véhicules et autres sources mobiles ne doivent pas non plus être oubliés.

Il s'agit par exemple d'enseignes publicitaires, des éclairages urbains, des bureaux ou vitrines de magasins laissés allumés la nuit etc. Les particuliers peuvent également contribuer à cette pollution avec des éclairages sur leurs façades, dans leurs jardins, sur leurs balcons etc.

Il existe plusieurs formes de pollution lumineuse :

Le halo lumineux autour des agglomérations est la conséquence de toutes ces sources de lumières nocturnes, et peut se voir à plusieurs dizaines de kilomètres de l’agglomération source de la pollution.

En réponse à cette pollution lumineuse a été développée la notion de trame noire. Cette notion s'est construite en prenant exemple sur les trames vertes et bleues aujourd'hui bien connues.

La Trame noire peut ainsi être définie comme « un ensemble connecté de réservoirs de biodiversité et de corridors écologiques pour différents milieux (sous-trames), dont l’identification tient compte d’un niveau d’obscurité suffisant pour la biodiversité nocturne. » (Romain SORDELLO, Fabien PAQUIER et Aurélien DALOZ, Trame Noire)

Il s'agit ainsi d'espaces peu soumis à la pollution lumineuse dans lesquels la biodiversité sera faiblement impactée par les éclairages nocturnes. En effet, la lumière artificielle nocturne, de la même manière qu'une route ou un mur, occasionne une fragmentation des milieux. On pense ainsi immédiatement aux insectes tournant sans fin autour d’une lampe laissée allumée la nuit.

Alors qu’au Moyen-Age sévissent les crimes et délits nocturnes dans les villes et sur les chemins, les tentatives de police privée à Paris au 13e siècle se soldent par un échec. En effet, les rues obscures de la capitale effraient même les membres de cette police. S’en suivent les premiers projets d’éclairage public, avec l’obligation pour chaque propriétaire [d’éclairer] sa façade à l'aide d'un pot-à-feu sous peine, pour tout contrevenant, d'amende et de peine de prison. A l’époque où les incendies font rage, on imagine sans peine que cette ordonnance de Saint-Louis n’a été que très peu respectée. Des projets similaires seront tentés par les différents souverains français, sans plus de succès. Ce n’est que sous la politique sécuritaire de Louis XIV qu’un véritable éclairage public verra le jour. Les premières lanternes d’éclairage public voient le jour dans les rues de Paris en 1667, grâce au Lieutenant Général de Police Nicolas de la Reynie. Cette mesure sera élargie aux principales villes du royaume en 1697. 5772 lanternes sont présentes dans Paris en 1729. La technologie de l’époque repose sur des mèches charbonnées à couper toutes les heures.

En 1744, la lanterne à réverbère voit le jour grâce à l’ingénieur français Dominique-François Bourgeois. Une mèche de coton encirée et plongée dans de l’huile est placée sous un réflecteur argenté qui réverbère la lumière vers le sol lorsqu’elle brûle. A partir de 1759, Les chandelles à mèches charbonnées sont remplacées par l’éclairage à l’huile.

L’éclairage au gaz naît à la fin du 18e siècle et les premières lanternes à bec de gaz font leur apparition à Londres en 1820. Près de 10 ans plus tard, on les retrouve pour la première fois en France. Alors qu’elles ne sont que quelques dizaines en 1831, en 1870 elles composent la majorité des lanternes de Paris, soit près de 21000.

Bien que l’éclairage électrique et notamment à incandescence existe depuis 1879, ce n’est qu’à partir du début du 20è siècle qu’il fera son apparition pour l’éclairage public en France et à Paris. La multiplication des technologies de l’éclairage (lampes à décharge type néon, tubes fluorescents, lampes à vapeur de sodium, à iodures métalliques, et aujourd’hui LED) accompagnée d’une augmentation de la production d’électricité ont permis la multiplication des éclairages publics. La multiplication des éclairages publics répondait à un supposé besoin de sécurité, accompagné d’une volonté de maîtriser la nuit pour permettre une activité permanente, de jour comme de nuit alors que l’éclairage public nocturne ne garantit pas une meilleure sécurité. Ainsi, la majorité des cambriolages et vols avec agression ont lien en plein jour. Ainsi 80% des cambriolages ont lieu dans la journée et plus de la moitié entre 14h et 17h, heures auxquelles il n’y a pas d’éclairage public. De même, une route éclairée n’est pas une route plus sûre. Ainsi des routes massivement éclairées induisent éblouissement et donc fatigue du conducteur. A l’inverse, une route non éclairée inciterait à la prudence et les automobilistes roulent moins vite.

Les communes utilisent également l’éclairage pour mettre en valeur leur patrimoine architectural (églises, châteaux, mairies …), mais les illuminer en permanence ne revient-il pas à les banaliser ?

L'alternance entre le jour et la nuit a rythmé la vie sur terre depuis des milliards d'année. L'apparition d'éclairages nocturnes vient perturber cette mécanique bien rodée et nécessaire à l'équilibre des êtres vivants.

La pollution lumineuse a tout d'abord des effets négatifs importants sur la biodiversité. Elle perturbe les déplacements des animaux nocturnes, par attraction ou répulsion de ceux-ci. Par exemple certains insectes se repèrent normalement grâce à la lumière de la lune et se trouvent donc attirés par les éclairages artificiels et sont alors désorientés. A l'inverse, la vision de certaines espèces n'est pas adaptée à des niveaux de lumières importants, ou alors les associent un risque accru de prédation, et ils évitent alors ces espaces pollués. Les oiseaux migrateurs dépendant du ciel étoilé pour se repérer la nuit peuvent tournoyer jusqu'à épuisement autour de points lumineux ou entrer en collision avec des tours, des phares. De la même manière, les oiseaux diurnes des villes voient leur rythme affecté et certains mâles chantent toute la nuit en vain, et s'épuisent. Même les plantes soumises à des excès de lumière sont impactées, que ce soit dans leur saisonnalité ou par une plus faible pollinisation par les insectes nocturnes.

Principaux phénomènes de pollution lumineuse ayant des effets sur le vivant. Source : d'après Sordello, 2017

On obtient alors des écosystèmes dysfonctionnels, dans lesquels la santé humaine est également affectée. Les humains sont soumis au rythme circadien d'alternance jour/nuit. La pollution lumineuse, vient perturber ce cycle par stimulation des cellules photosensibles de la rétine. Or, la mélatonine, hormone participant à l'endormissement et au sommeil, est produite lors des baisses de luminosité de l'environnement. En situation de production lumineuse, moins de mélatonine est produite, induisant des difficultés d'endormissement, un sommeil de moindre qualité, et donc une fatigue accrue. Des effets indirects se dessinent également : dépression, obésité, santé cardiovasculaire, diabète notamment.

Par ailleurs, l'observation astronomique est fortement touchée par l'augmentation de la pollution lumineuse. Certains observatoires sont ainsi mis en péril par la multiplication des éclairages nocturnes. En effet, les éclairages des villes et agglomérations viennent dégrader parfois sur plusieurs dizaines voire centaines de kilomètres la qualité du ciel nocturne.

Pollution lumineuse dans le monde - Source : www.lightpollutionmap.info

Alors que certaines estimations suggèrent que l'éclairage public représentent environ 40% des consommations d'électricité des collectivités territoriales, pour environ 20% de leur facture énergétique (Ademe, Economisons l'éclairage public !, 2020), les éclairages publics pèsent bien lourd dans le budget des collectivités pour des effets négatifs indéniables et facilement évitables.

A l'heure de la sobriété énergétique, prônée notamment dans les Plans Climat Air Energie Territoriaux, diminuer l'éclairage public d'un territoire contribuera donc aussi bien à diminuer sa facture énergétique (et donc à atteindre les objectifs fixés par les PCAET) qu'à diminuer la pollution lumineuse et ainsi améliorer le fonctionnement des écosystèmes nocturnes et la santé humaine. On retrouve ici l'approche "Une seule santé" (One Health, notion développée dans un précédent article : http://vizea.fr/actualites/actus/1050-une-seule-sante-le-gouvernement-lance-son-4eme-plan-national-sante-environnement.html)

Des solutions simples existent pour diminuer la pollution lumineuse des territoires :

Le choix des longueurs d'ondes des éclairages est également important : les lumières comportant une forte proportion de lumière bleue perturbent plus les écosystèmes et la santé humaine que les lumières plus rouges.

De nombreux financements et aides existent pour optimiser les éclairages publics des territoires, notamment auprès des syndicats d'énergie ou de l'Ademe. Les petites communes peuvent également faire appel à un conseil en énergie partagé lors de leurs projets.

Des règles d'extinction nocturnes sont en vigueur sur tout le territoire français pour les différentes composantes de la pollution lumineuse : publicité et pré-enseigne lumineuse des agglomérations de moins de 800 000 habitants, enseignes lumineuses, vitrines de magasin ou d'exposition, éclairages intérieurs et façades des locaux professionnels.

La mise en place d'un règlement local de publicité permet également de mettre en place des obligations d'extinction des publicités et pré-enseignes lumineuses pour les agglomérations au-dessus de 800 000 habitants.

L’arrêté du 27 décembre 2018 reprend notamment les plages horaires existantes et précise un certain nombre de cas particuliers sur la temporalité :

Il convient également de rappeler que le maire de la commune est chargé de contrôler le respect de ces dispositions et de mettre en demeure la personne ou entreprise en infraction dans un délai qu'il détermine.

(https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F24396)

Les préfets peuvent prendre des dispositions plus restrictives pour tenir compte de sensibilité particulière aux effets de la lumière d’espèces faunistiques et floristiques ainsi que les continuités écologiques

Enfin, la sensibilisation des habitants est également importante pour éviter la multiplication des petits éclairages nocturnes dans leurs jardins, sur leurs balcons, sur leurs façades etc.

Des économies d'énergie et donc des dépenses en moins seront réalisées par les territoires ayant diminué leurs éclairages nocturnes.

Des certifications ou labels peuvent également être reçus par les territoires ayant instauré une trame noire de qualité. Ainsi, le label Villes et Villages étoilés de l'ANPCEN (Association nationale pour la Protection du Ciel et de l'Environnement Nocturne) valorise les actions menées pour assurer une meilleure qualité de la nuit et de l'environnement nocturne. Ce label peut être un atout d'attractivité pour les territoires, notamment pour les activités touristiques.

A plus grande échelle, les Réserves Internationales de Ciel Etoilé est un label de référence mondiale attribué par l’International DarkSky Association (IDA) pour les territoires "[bénéficiant] d’un ciel étoilé d’une qualité exceptionnelle qui fait l’objet d’une mise en valeur à des fins scientifiques, éducatives, culturelles, touristiques ou dans un but de préservation de la nature." (parcsnationaux.fr) En France, trois territoires bénéficient de ce label : le Parc national des Pyrénées, le Parc national des Cévennes et le Parc national du Mercantour. Il est possible de valoriser l’obtention de ce label par des activités ciblées de tourisme, telles que des promenades nocturnes avec observation astronomique par exemple.

Enfin, la pollution lumineuse est une des rares (si ce n’est la seule) pollutions anthropiques qui disparaît aussitôt qu’elle n’est plus générée !

Alors, qu'attendez-vous pour éteindre la lumière et rallumer les étoiles ?

TRAME NOIRE, Méthodes d’élaboration et outils pour sa mise en œuvre, Romain SORDELLO, Fabien PAQUIER et Aurélien DALOZ

Ademe, Economisons l'éclairage public !, 2020

https://www.ofb.gouv.fr/actualites/la-decouverte-de-la-trame-noire

https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F24396

https://parlonssciences.ca/ressources-pedagogiques/les-stim-en-contexte/pollution-lumineuse

https://www.anpcen.fr/index.php5?id_rub=&id_ss_rub=

http://smartlighthub.eu/leclairage-public-partie-1-a-laube-de-n/

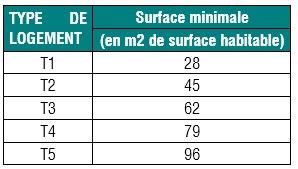

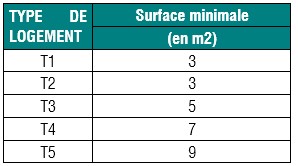

Le décret n° 2022-384 du 17 mars 2022 relatif au niveau de qualité des logements résultant de l'application en France métropolitaine de l'article 168 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 a été publié. Il précise le niveau de qualité des logements prévu au II de l'article 168 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 à respecter en France métropolitaine pour bénéficier du maintien des taux de la réduction d'impôt sur le revenu « Pinel » en faveur de l'investissement immobilier locatif intermédiaire.

Il définit donc les nouvelles exigences demandées par l’Etat pour « subventionner la pierre » dans les territoires en déficit de logements (dispositif PINEL) pour les logements acquis en 2023 ou 2024. Ces nouvelles exigences se décomposent sur deux champs : l'écologie et la qualité d'usage

En matière écologique, le décret prend acte de la RE2020 et ainsi, pour maintenir l’exemplarité des logements subventionnés:

De plus, ces logements devront présenter un diagnostic de performance énergétique, correspondant à la classe A.

En matière de "qualité" du logement, le décret définit des nouveaux critères de surfaces et de multi orientations. Ainsi, les logements dits Pinel devront :

Si il était urgent de redéfinir précisément les critères d'exemplarités de l'Etat pour subventionner des investissements locatifs, le décret mériterait d'être amendé pour compléter cette exemplarité.

Même si c'est un mal nécessaire, il est sans doute dommage de restreindre la qualité d'usage d'un logement à ses surfaces alors même que le gouvernement avait de nombreuses autres pistes décrites par exemple dans le Rapport de la mission sur la qualité du logement qu'il avait demandé à Laurent Girometti – François Leclercq. La multi-orientations des logements familiaux est quant à elle une excellente mesure permettant de conforter la qualité de l'air intérieur et / ou de limiter les inconforts d'été.

Sur le champ "écologique", la prise en compte de la RE 2020 est également une bonne chose mais tant d'autres critères indispensables auraient pu/du être intégrés comme par exemple l'accès à une forme de nature en ville (un parc à moins de 15 minutes), la prise en compte de la rareté de plusieurs "ressources" (avec l'obligation d'utiliser les autres indicateurs que le carbone dans l'ACV), le renforcement des obligations d'accès aux transports publics et/ou de dispositions en faveur des mobilités douces...

Par ailleurs, une réflexion sur les critères d'admissibilités des communes dans le dispositif Pinel en fonction de leur taux d'artificialisation favoriserait la mise en application future du ZAN.

Être acteur de la ville durable c’est agir pour un territoire à ressources positives, créer les conditions qui permettent de rendre possible des projets innovants, sobres en ressources, utiles pour les habitants… C’est aussi leur permettre d’habiter dans de bonnes conditions.

Il existe aujourd’hui plusieurs démarches pour les favoriser et lutter contre l’habitat indigne. La Copropriété Durable, développée par Grand Paris Aménagement est une de ces premières réponses.

Le Webinaire « Copropriété durable » organisé par Vizea le 13 octobre 2021 a été l’occasion de bénéficier de retours d’expérience sur des moyens pour allier durabilité, confort d’habiter et sobriété environnementale à l’échelle urbaine ou bâtimentaire. Ce temps a permis d’évoquer les outils disponibles pour maitriser dans le temps les coûts de gestion et faciliter l’accession tout en participant au reste à vivre des habitants. Différents acteurs sont intervenus pour partager leurs approches et leurs retours d’expérience en lien avec la Copropriété Durable.

La démarche de Copropriété Durable a été initiée en 2018 dans la cadre du Projet Renouvellement Urbain (PRU) de Clichy-sous-Bois et Montfermeil.

Les deux communes ont été négativement impactées dans les années 60-70 par la création des grands ensembles. Enormément de logements de faible qualité en copropriété privé ont été produits sur les deux communes. Ces logements se sont dégradés très rapidement et en 10 ans, nous avons pu voir une importante augmentation des charges impayées et le départ des premiers propriétaires vers les Villes Nouvelles. L’Etat a mis du temps pour trouver les outils pour intervenir et les copropriétés se sont dégradées jusqu’à un état de carence totale avec un montant d’impayés qui, sur certaines copropriétés était d’environ 30 000 euros par copropriétaire. Les pouvoirs publics ont donc pris la décision d’engager une phase importante de renouvellement et de démolition de ces logements.

Depuis, Grand Paris Aménagement intervient sur le recyclage des copropriétés dont la copropriété des Bosquet à Montfermeil (1500 logements) et à Clichy-sous-Bois (508 logements dans le quartier du Plateau et 1500 logements dans le quartier du Bas-Clichy). Aujourd’hui, nous en sommes arrivés à une phase de diversification de l’habitat avec la réintroduction copropriétés privées, ce qui est rendu possible, entre autres, par l’arrivée d’une gare du Grand Paris Express en 2026.

Quartier du Plateau - Clichy-sous-Bois

La question était donc de savoir comment réintroduire de manière plus sécurisée l’accession privée sur ce territoire. Le PRU ayant produit des logements sociaux de qualité sur les communes, le risque était de produire une offre privée de moindre qualité que le social.

Donc, la Copropriété Durable est née d’un besoin de pouvoir positionner de manière fine et attractive cette nouvelle offre privée en créant une offre de logements de qualité de manière durable avec des contraintes de coût de construction et de gestion importante.

C’est la question que nous nous sommes posés. Nous avons essayé de définir les critères pour la commune de Clichy-sous-Bois. Est-ce que cela passe par une grande performance énergétique ? Quelles prescriptions architecturales cela implique-t-il ?

Dans ce cadre-là, nous avons travaillé avec Vizea, et l’urbaniste de la ZAC pour réfléchir aux conditions pour créer une copropriété qui sera dans de bonnes conditions sur 15, 30, 50 ans.

Nous avons remarqué qu’une copropriété avec une part importante d’investisseurs et des accédants peu formés est très difficile à gouverner. Par exemple, elle ne vote jamais les travaux et périclite assez facilement. La taille de la copropriété est un élément essentiel à limiter pour rendre possible une bonne gouvernance. Nous avons mis la limite à 70 lots.

Deuxièmement nous avons identifié que les matériaux et leur cycle de vie jouent un rôle important pour la gestion de la copropriété. En effet, un bâtiment avec des matériaux de faible qualité se dégrade plus rapidement et génère un sur-entretien sur une plus courte période. Les frais de rénovation peuvent donc arriver trop tôt, dans des temporalités non compatibles avec les annuités d’emprunt des accédants et résulter en un refus des travaux ou à la fragilisation du budget des ménages.

Finalement, nous avons identifié que les charges de copropriété trop élevées enclenchent un cercle vicieux d’impayés de charges, une baisse des prestations d’entretien et un départ des copropriétaires les plus solvables.

Pour conclure, la copropriété durable propose une offre de logements performants énergétiquement avec un coût global le plus faible possible sur 15,30, 50 ans. Il s’agit également de proposer des produits permettant d’offrir un parcours résidentiel positif sur le territoire et de fixer les résidents pour qu’ils s’installent réellement sur le territoire. Cela passe aussi par le fait de rendre les charges de copropriété visible dans le taux d’effort, ce qui n’est pas toujours le cas. Finalement nous travaillons sur l’implication et la formation des résidents et sur la bonne insertion de la copropriété dans un réseau d’acteurs locaux pour pouvoir avoir une veille active d’éventuels dysfonctionnements.

Les quatre piliers de la démarche Copropriété durable (Vizea)

Tout d’abord, un cahier des charges a été mis en place pour guider les promoteurs et assurer le respect des prescriptions établies avec Vizea. Ensuite, limiter les investisseurs à 30% pour assurer des copropriétaires vivants et impliqués dans la copropriété. Finalement, nous avons fourni un effort sur la charge foncière : Grand Paris Aménagement finance en grande partie certaines des prescriptions sur la mise en place d’un AMO Copropriété.

Nous avons une gradation dans la prestation au fil des trois années. La première année nous mettons en place un suivi axé sur la constitution des organes de la copropriété. Le promoteur doit associer l’AMO à la désignation du syndic provisoire, à la constitution du premier conseil syndical, à la formation du conseil syndical et à l’organisation des premières assemblées générales. Les années 2 et 3, nous menons un suivi des charges et du pilotage du syndic.

Comment garantissez-vous sur le long terme que la part d’investisseur est maintenue ?

C’est en effet une des limites que l’on rencontre. L’opérateur immobilier a une obligation de résultats au moment où il signe les contrats de vente. Mais on ne peut pas réellement garantir que le propriétaire puisse habiter son logement. Il y a une clause dans les actes de vente des opérateurs, dans laquelle l’accédant s’engage à occuper son logement pendant 5 ans.

Nous avons travaillé dans un premier temps, sur la compréhension du budget des ménages et comment participer à la réduction des dépenses ; notamment les dépenses logement.

Le premier levier est l’architecture raisonnée. Cela passe par le déploiement des principes d’architecture bioclimatique pour limiter les besoins thermiques des bâtiments. Cela se décline par la valorisation de la lumière naturelle pour limiter les besoins d’électricité notamment dans les locaux communs, les parkings et les circulations et halls. Finalement il est important de penser à réduire les espaces à entretenir en choisissant des essences avec peu d’entretien dans les jardins communs par exemple.

Impacts en coût global- Architecture raisonnée (Vizea)

Le deuxième levier comprend la pérennité des matériaux de la construction. Il s’agit de choisir des matériaux avec une grande durée de vie et une fréquence d’entretien basse (entre 20 et 50 ans par exemple).

Impacts en coût global - Pérennité des matériaux (Vizea)

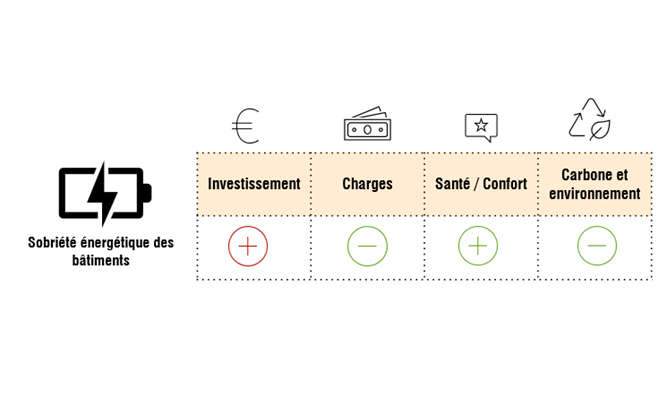

La sobriété énergétique du bâtiment est un autre levier important de réduction des charges des copropriétaires. Il s’agit d’aller au-delà des exigences de la règlementation, de travailler sur les énergies de récupération et les énergies renouvelables, de limiter la dépendance aux énergies fossiles qui vont faire grimper les charges dans les années à venir, et d’accompagner la prise en main du bâtiment par la copropriété.

Un autre levier d’économie, se rapporte aux infrastructures de stationnement. Limiter le stationnement enterré permet de réduire des coûts de construction et donc de vente. Parmi les actions possibles, il est intéressant d’éviter les parkings sur deux niveaux et de réfléchir à des formes de stationnements alternatives (stationnement semi -enterré, parking silo, parking mutualisé). De manière plus indirecte, il est également possible d’agir sur la charge de mobilité des ménages en encourageant les mobilités actives et de partages. On peut réfléchir, à l’échelle du bâtiment, à l’intégration de services dans les locaux vélos, à la fourniture d’une flotte de vélos électriques ou encore à l’intégration de places ou voitures en autopartage.

Impacts en coût global - Réduction des besoins de stationnement (Vizea)

La charge en eau potable peut également être réduite par la mise en place de systèmes de récupération qui peuvent ensuite être mis à profit pour divers usages comme le nettoyage des parties communes, l’arrosage des jardins, ou même pour un usage dans les sanitaires. Des systèmes de réutilisation de l’eau de pluie couplés à des systèmes hydro-économes dans les logements peuvent rendre possible jusqu’à 50% d’économies sur la facture d’eau potable.

Impacts en coût global - Réduction des besoins d’eau potable (Vizea)

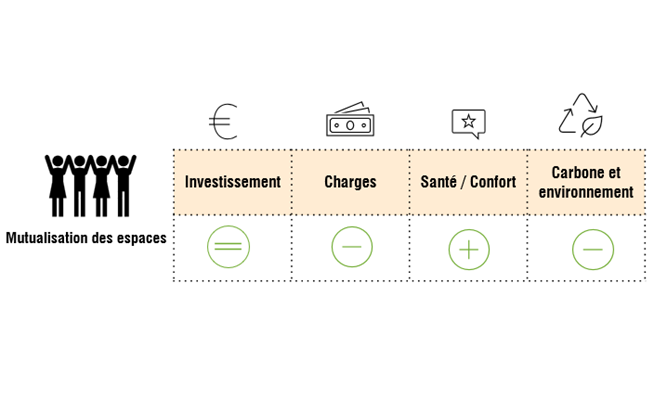

Pour finir, un dernier levier concerne la mutualisation des besoins à l’échelle du bâtiment, voire la recherche de recette pour les futurs copropriétaires. Cette action se retranscrit par la mise en place des espaces mutualisés tels qu’une buanderie, des espaces de bricolage ou autres fonctions qui peuvent être définies sur la base d’une concertation des habitants. En effet, il s’agit de trouver les moyens d’impliquer les habitants dans la vie de la résidence. L’agriculture urbaine est une solution de plus en plus commune et appréciée qui peut contribuer à l’amélioration de l’image de la copropriété, aider à réduire les charges d’entretien des espaces extérieurs voire réduire la charge d’alimentation même si les échelles de déploiement restent limitées. Enfin des solutions existent pour obtenir des recettes pour les habitants comme la location des espaces de parkings et de toitures.

Et une fois que tous ces éléments sont intégrés aux réflexions au stade conception, quelles sont les conditions de la réussite de la démarche, selon vous ?

Il est important de s’appuyer sur des documents contractuels, de proposer des prescriptions opérationnelles et adaptées à chaque projet ainsi que se doter des outils pour les suivre. Les modalités de suivi sont à anticiper dès la phase conception. Cela sous-entend une responsabilité partagée des acteurs du projet.

En effet, nous constatons, lorsque l’on demande une estimation des charges des futurs copropriétaires au stade Permis de Construire, que les opérateurs n’ont pas forcément l’habitude de le faire. Il faut donc pouvoir les accompagner à l’intégration de la démarche.

Il est également à noter que la Copropriété Durable est une démarche globale qui se développe sur un temps long. Nous avons commencé à travailler sur la ZAC de la Dhuys en 2016. Nous commençons à dessert les retours d’expérience sur l’accompagnement des permis de construire la livraison des premiers lots.

Aujourd’hui, nous sommes vigilants à la méthode déployée dans l’accompagnement des premiers pas de la copropriété et l’accompagnement des opérateurs pour le bon lancement de la copropriété.

Pour vous donner un peu de contexte, SEQENS a débuté il y a 7 ans de la fusion de 6 bailleurs et fait maintenant parti du groupe Action Logement. Nous avons comme objectif la production de 4000 logements par an en Ile de France dont la moitié seront produits en tant que maitrise d’ouvrage directes, le reste étant acheté à des promoteurs. Nous sommes de ce fait un des premiers opérateurs immobiliers en Ile-de-France. Nous avons également un objectif de rénovation de 3000 logements de notre parc par an. Finalement, une de nos ambitions est de favoriser l’accession sociale à la propriété grâce à la vente HLM, par le biais de notre filiale Seqens accession et par le biais de notre syndic social.

Les chiffres clés de SEQENS en Ile de France

Aujourd’hui nous avons 600 immeubles, soit 1/3 de notre parc, sous le régime de la copropriété donc nous sommes tout à fait concernés par la problématique de la Copropriété Durable. D’autres part, notre activité de vente HLM fait que nous vendons environ 20 immeubles par an. Ces immeubles, une fois vendus, intègrent le régime de la copropriété. Dans le cadre de la vente nous devenons syndic de droit et nous avons une activité de syndic en interne nommée Issyndic grâce à laquelle nous gérons ces nouvelles copropriétés. Nous nous intéressons donc aux conditions de mise en place d’une copropriété fonctionnelle et durable.

Nous faisons très attention à nos clients et notamment aux nouveaux acheteurs de nos logements vacants. Nous leur demandons que ce soit pour résidence principale. Nous avons un peu de mal à demander chaque année la taxe d’habitation mais nous essayons de mener un suivi. Lorsqu’un locataire commence à louer un logement nous rappelons que, du fait de l’achat de leur logement à prix réduit, ils sont contraints de pratiquer un loyer social, ce qui réduit souvent leurs velléités à passer en location. Nous portons également attention au taux d’effort. Il peut nous arriver de refuser des candidats si nous pensons que la solvabilité va être difficile.

Nous offrons également des garanties grâce à notre activité de bailleur. Nous avons trois garanties associées à la vente HLM. Premièrement la garantie de rachat : si la personne doit revendre son logement et n’y parvient pas, nous apportons la garantie du rachat. Deuxièmement, la garantie de relogement : si nous devions racheter le logement d’un de nos acquéreurs nous assurons la garantie de relogement dans notre parc social. Troisièmement, une garantie revente qui vient compenser l’éventuelle moins-value que l’acquéreur pourrait faire s’il était amené à revendre son logement.

Comme évoqué précédemment, nous limitons la taille des copropriétés. Nous proposons des immeubles qui dépassent rarement les 50 logements. Nous avons remarqué qu’il est très important d’anticiper le fonctionnement de la copropriété pour éviter des schémas de gestion trop complexes qui peuvent entrainer un désintéressement de la part des copropriétaires et le déclin de la copropriété.

Nous développons des actions de portage de copropriétés dégradées. Notre maison mère, Action Logement, nous a demandé d’intervenir pour sauver certaines copropriétés. On achète certains logements que nous transformons en logements sociaux puis nous menons une action de portage sur 10 ans et revendons ces logements au bout de ce temps. Nous avons comme objectif d’intervenir sur 350 lots sur 5 ans. Nous travaillons notamment sur Sarcelle dans le cadre de 40 copropriétés dégradées.

Vous portez également la casquette d’aménageur ?

Nous avons remarqué, dans des quartiers mono-bailleurs où nous gérions l’ensemble du parc du quartier hormis une ou deux copropriétés, que celles-ci étaient parfois totalement négligées. Nous menions des actions de réhabilitation et de renouvellement sur notre parc et nous avons donc eu, à l’occasion, des copropriétés qui ont exprimées un désir que nous les aidions à réaliser des actions de rénovation. Nous avons donc vu une nécessité d’intervenir sur du recyclage urbain à l’échelle du quartier mais de manière autonome, c’est-à-dire en portage directe et sans les financements publics. Nous procédons donc maintenant au renouvellement global de quartiers en menant des réhabilitations, des démolitions et des reconstructions et en vendant des charges foncières à des promoteurs immobiliers tout en intervenant sur des espaces communs ou publics.

Quartier des Impressionnistes à Louvres

Nous pouvons proposer de mettre à disposition notre activité de syndic et également leur faire bénéficier de groupement de commandes dans le cadre de nos marchés. Lorsque nous allons réhabiliter notre patrimoine, on peut réfléchir à l’intégration de la copropriété dans ce marché global.

Il est important de pouvoir les aider parce que cela nuit à l’image du quartier et cela génère des conditions de vie non satisfaisantes pour nos locataires et nous avons plus de mal à céder nos logements dans le cadre de la revente HLM lorsque nous sommes sur un quartier en difficulté et de même pour trouver des locataires pour nos logements.

Nous avons donc développé cette vision transverse qui est venue comme une nécessité de gérer ces questions de copropriété à l’échelle du quartier également.

Nous avons parlé de logement et de la parcelle privée, mais cette approche globale et la Copropriété Durable est aussi intéressante au sens plus large. Ce sujet nous tient à cœur chez Vizea et, à ce titre, nous estimons qu’il est intéressant d’aller au-delà de l’échelle du bâtiment. En effet, elle peut être étendue à la conception de l’espace public en répondant aux questions suivantes : Comment peut-on limiter les charges d’entretien ? Comment forme-t-on les gestionnaires ? Comment limiter l’impact global et environnemental des espaces publics sur les projets. C’est une démarche que nous essayons d’appliquer notamment sur le projet de la ZAC du Bas-Clichy à Clichy-sous-Bois.

Avec l’entrée en vigueur de la nouvelle RE2020 pour les logements au 1er janvier 2022, le référentiel NF Habitat HQE devait s’adapter. C’est maintenant chose faite avec la parution de la version 4.0, applicable depuis le 1er octobre 2021, dont l’objectif est d’accompagner les acteurs du logement dans la mise en œuvre de la RE2020.

La mise à jour concerne tous les applicatifs existants pour la construction neuve et la rénovation. Les évolutions apportées par cette V4.0 sont notamment :

La RE2020 est la nouvelle réglementation encadrant la construction de bâtiments neufs. Limitée actuellement aux logements, elle évoluera pour prendre en compte les différentes typologies de bâtiments. Elle intègre de nouveaux indicateurs autour de 3 axes :

CERQUAL, porteur des certifications NF Habitat – NF Habitat HQE ambitionne avec ce nouveau référentiel de faciliter la prise en main et la mise en œuvre de la nouvelle réglementation, tout en conservant la qualité globale des logements certifiés.

Pour s’aligner sur la réglementation, la nouvelle mouture du référentiel intègre donc les seuils de base de la réglementation dans la version NF Habitat. La RE2020 fonctionnant par seuils d’évolution comme pour l’indicateur ICcarbone, les opérations qui respectent d’ores et déjà les seuils futurs seront valorisées et gratifiées de plusieurs points dans le cadre de la certification NF Habitat HQE.

La RE2020 qui ne concerne pour l’heure que les bâtiments à usage d’habitation, seuls les applicatifs Constructions Logement et Construction Résidences Services sont concernés pour les projets dont le PC est déposé après le 1er janvier 2022. Les projets avec un PC déposé en RT2012 continuent d’utiliser la version 3.3.

Une mise à jour du référentiel est à prévoir lors de l’entrée en vigueur de la réglementation pour les autres typologies de bâtiments.

La version 4.0 du référentiel acte la fusion de l’applicatif Construction Maison avec l’applicatif Construction Logement. 3 typologies différentes sont désormais regroupées au sein du même applicatif, chacune avec ses spécificités

Un jeu d’icônes permet d’identifier les exigences associées aux différentes typologies du référentiel :

Quelques exigences remarquables apparaissent dans cette version de l’applicatif construction logement :

Enfin, une nouvelle mission optionnelle fait son apparition pour les opérations de logements collectifs en construction : le CCR Logement Témoin. Elle consiste à identifier sur site, dès la phase de logement témoin, la conformité de la construction par rapport aux caractéristiques certifiées lors de la conception. Le CCR Logement Témoin constitue ainsi une mesure de prévention en anticipation du CCR de fin de chantier.

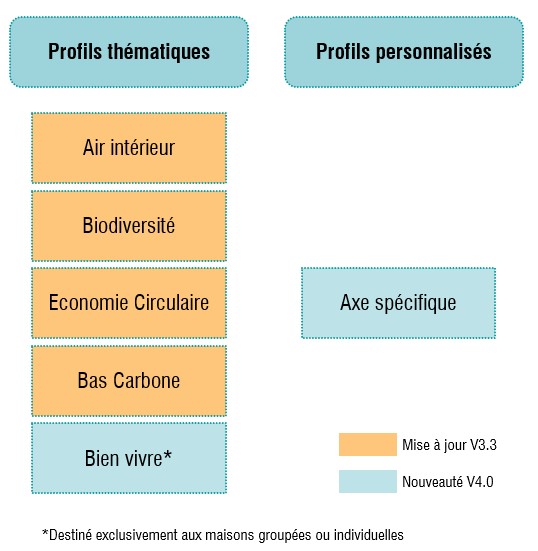

Introduits dans la version 3 du référentiel, les profils « clé-en-main » permettent aux maitres d’ouvrages de pousser des thématiques définies par CERQUAL en répondant à un ensemble d’exigences disponibles dans le référentiel.

La V4.0 du référentiel intègre un nouveau de type de profil, les profils personnalisés, dont l’objectif est de mettre en avant des thématiques spécifiques portées par les maitres d’ouvrages (acoustique, anticipation des seuils RE 2025/2028…) :

La mise à jour de la certification NF Habitat qui intervient près de 4 ans après la parution de la version 3.0 ouvre un nouveau chapitre de la construction en France en poussant la porte de la RE2020 pour les constructions neuves, sans pour autant apporter de changement profonds dans le mode de fonctionnement de la certification.

Par ailleurs, les référentiels propres à la rénovation des bâtiments ne subissent que peu de modifications : une uniformisation des règles de certification sur la base de l’applicatif logement collectif et l’intégration des nouveaux labels de rénovation sont introduits.

Le décret tertiaire précise les modalités d'application de l’article 175 de la loi ELAN sur les consommations énergétiques des bâtiments tertiaires. Il fixe des seuils ambitieux à atteindre pour les propriétaires et initie, en milieu d’année, un observatoire des consommations du tertiaire.

Le but du décret tertiaire est de réduire efficacement les consommations des bâtiments tertiaires en France. Pour ce faire, l’Etat met en place deux obligations auprès des propriétaires de bâtiments tertiaires dont la surface cumulée est supérieure à 1000 m² :

On parle bien ici d’obligations de résultats, par opposition à une obligation de moyens. Toutes les activités tertiaires sont visées, publiques et privées (équipements sportifs, établissements scolaires, entrepôts, supermarchés, bureaux etc.).

Sont également concernés tous les bâtiments à usage mixte qui hébergent des activités tertiaires, sous réserve que cumul des surfaces des locaux tertiaires soit supérieur ou égal à 1000 m². Dans ce cas, les obligations d'actions de réduction des consommations d'énergie finale s’appliqueront aux parties de bâtiments à usage tertiaire.

Seules exceptions : les lieux de cultes, et certains bâtiments participants à la défense du territoire (casernes, etc.)

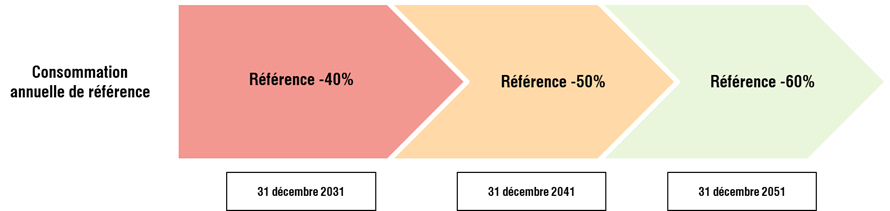

En partant de la consommation annuelle de référence - en énergie finale - pour chaque bâtiment tertiaire de plus de 1000 m2 (la méthode pour déterminer cette valeur est présentée par la suite), les objectifs du décret tertiaire sont les suivants :

En cas de non atteinte de ces seuils, le propriétaire s’expose aux pénalités suivantes :

Mais comment déterminer cette consommation annuelle de référence ?

L’Etat, au travers de la plateforme OPERAT, lance un benchmark pour enregistrer précisément les consommations annuelles de toutes les typologies de bâtiments tertiaires en France.

Sur cette plateforme en ligne, les propriétaires doivent renseigner les consommations d’énergie finale réelles de leurs bâtiments d’activités tertiaires depuis 2010, et ce chaque année à partir de septembre 2022. Pour chaque bâtiment déclaré, le propriétaire choisi alors une année de référence entre 2010 et 2019, dont les consommations (notées « Crelat » dans les textes réglementaires) servent de base pour calculer les seuils à atteindre dans les trois décennies à venir.

A noter que, pour prendre en compte l’impact de phénomènes climatiques importants (sécheresse par exemple), la consommation énergétique annuelle des bâtiments renseignés est également ajustée automatiquement par l’outil OPERAT.

Cet ajustement est effectué en fonction des variations climatiques (ratio des consommations par apport à l’écart entre les degré-jour moyen entre 2009 et 2019 et les degrés jours de l’année étudiée - méthode de calcul précisée dans l’arrêté du 24 novembre 2020).

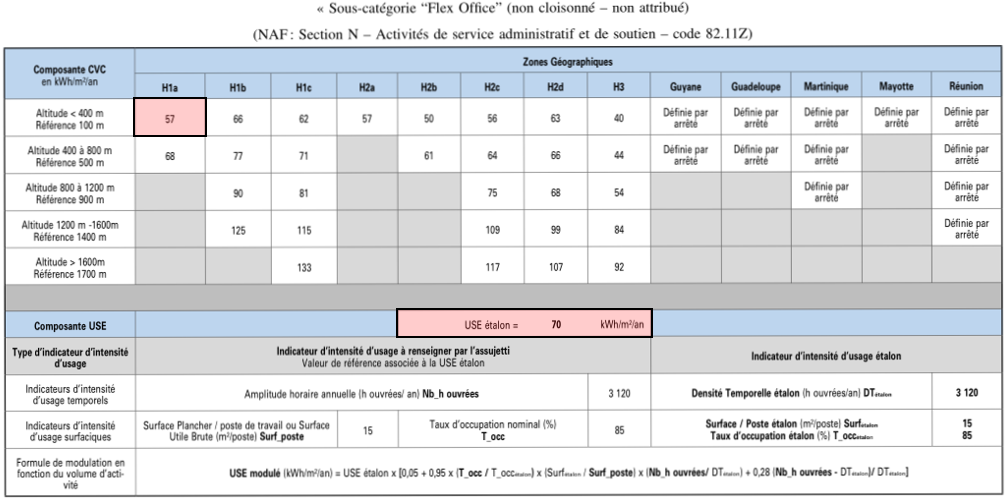

Pour ne pas pénaliser les bâtiments les plus récents, l’Etat a également prévu des valeurs seuils dites « absolues » Cabs, qui peuvent servir d’objectifs à atteindre à l’horizon 2030 à la place des objectifs « Crelat 2030» (qui eux sont relatifs aux consommations annuelles réelles de ces bâtiments).

Ces seuils sont calculés en additionnant les valeurs CVC (consommations relatives aux consommations de chauffage et de refroidissement du bâtiment) et valeurs USE (consommations relatives aux autres usages du bâtiments), fournies dans l’arrêté du 24 novembre 2020.

Par exemple, sur la base de la table ci-dessous disponible en annexe de l’arrêté du 24 Novembre 2020, un bâtiment de 1000m2 de bureaux de Flex Office à Paris doit consommer moins de 57+70 = 127 kwh/m2/an. Ce seuil Cabs peut remplacer le seuil CRelat 2030, qui lui aurait été égal à 60% des consommations de l’année de référence choisie par le propriétaire.

Ces seuils n’existent, au moment de la rédaction de cet article, que pour trois typologies de locaux tertiaires : l’enseignement, la logistique, et les bureaux.

Les seuils à atteindre peuvent être modulés pour les raisons suivantes :

L’ensemble des critères de modulations et des justificatifs à produire pour en bénéficier sont détaillés dans l’arrêté du 10 avril 2020 et l’arrêté du 24 novembre 2020.

Le décret continue d’évoluer. Notamment, les valeurs seuils des autres typologies de bâtiment tertiaires (supermarchés par exemple) sont en cours de définition. Les seuils Cabs pour 2040 et 2050 seront également définis plus tard par l’Etat dans le cadre des mises à jour du décret.

Un nouvel arrêté dit « Arrêté valeur absolue II » a également été rendu disponible à la consultation le 12/01/2022. Il vient notamment mettre à jour les annexes 1 et 2 de l’arrêté du 10 avril 2020, modifiant la méthode d’ajustement des données de consommations en fonction des variations climatiques, et ajuste la formule de modulation de l’objectif exprimé en valeur relative Crelat.

La nouvelle annexe 1 met à jour entre autres les facteurs de conversion en énergie finale des réseaux de chaleur et de froid.

La nouvelle annexe 2 intègre la liste complète des catégories de bâtiments assujettis et donne le détail des valeurs absolues seuils à respecter pour certaines catégories comme les crèches ou les espaces de coworking.

Un prochain arrêté dit « Arrêté valeur absolue III » prévu pour le second semestre 2022 devrait traiter de manière plus exhaustive les seuils en valeur absolue des bâtiments assujettis, en plus de fixer des valeurs spécifiques pour les départements d’outre-mer.

Face aux problématiques engendrées par le changement climatique, notamment les vagues de chaleur qui tendent à augmenter, les cours d’école représentent une réponse pour adapter les infrastructures existantes en « îlot de fraîcheur ». Leur réfection contribue à prendre en compte les enjeux climatiques et améliorer le bien-être des enfants.

Cour d’école Émeriau (15ème) avant transformation ©CAUE de Paris

Cour d’école Émeriau (15ème) avant transformation ©CAUE de Paris

Les cours d’école représentent une surface importante dans nos villes et sont essentielles au développement social des enfants.

Les surfaces sont planes, bitumées et non perméables. Ces aménagements participent aux Ilots de Chaleur Urbain (ICU) à l’échelle des villes et limitent l’infiltration en augmentant le ruissèlement des eaux pluviales. Ces effets sont majeurs face au changement climatique, auxquels il est possible d’ajouter l’absence de végétation et l’érosion de la biodiversité.

D’un point de vue social, les cours d’écoles sont essentielles pour le développement des enfants. Depuis leur plus jeune âge, ils y développent l’appropriation de l’espace, l’affirmation de soi ainsi que l’apprentissage social. De par les surfaces planes des cours d’écoles et les espaces à usages non diversifiés dans ces lieux, le développement et le bien-être des enfants est complexifié et les conflits fréquents.

La température en France métropolitaine a augmenté de 1.7°C, en s’accélérant les dernières décennies : l’année 2019 a été la 3ème la plus chaude depuis le début du 20ème siècle [1]. Le changement climatique augmente le nombre de phénomènes météorologiques extrêmes et successifs. Il est important de pouvoir proposer des îlots de fraicheur aux habitants en cas de canicule.

Pour répondre aux enjeux du changement climatique et limiter la maîtrise foncière, les villes cherchent à adapter leurs infrastructures. Les cours d’école sont apparues comme un levier majeur. Les cours d’écoles naturelles ont plusieurs objectifs :

La Ville de Paris a été sélectionnée grâce au projet de cours OASIS (Ouverture, Adaptabilité, Sensibilisation, Innovation et lien Social) dans le cadre de l’appel à projet Actions Innovatrices Urbaines (IUA) de l’Union Européenne par le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER). 10 cours ont ainsi été sélectionnées et seront transformées entre 2019 et 2022.

Différents partenaires accompagnent la Ville de Paris pour ce projet [3] :

Les cours OASIS réalisées par la Ville de Paris ont, pour certaines, vocation à être ouvertes au public en cas d’épisode caniculaire ou de façon ponctuelle pour l’organisation d’événements. Ainsi, ces îlots de fraîcheur créés ont pour objectif de bénéficier aux habitants, dont les personnes les plus vulnérables et favoriser le lien social au sein même du quartier.

Cour élémentaire Maryse Hilsz (20ème) avant la transformation © CAUE de Paris

Cour élémentaire Maryse Hilsz (20ème) avant la transformation © CAUE de Paris

Cour élémentaire Maryse Hilsz (20ème) après transformation en cour OASIS © CAUE de Paris

Cour élémentaire Maryse Hilsz (20ème) après transformation en cour OASIS © CAUE de Paris

Ainsi, l’adaptation des cours d’écoles en cours naturelles peut être une des réponses à la lutte contre le changement climatique, tout en améliorant le bien-être et le développement des enfants, ainsi que d’assurer la qualité de vie et la santé publique des habitants du quartier.

[2] http://www.ressources-caue.fr/GED_K/117054693523/20projetsdevegetalisation_dossierentier_web.pdf

[3] https://www.paris.fr/pages/les-cours-oasis-7389

Pour aller plus loin : https://www.caue75.fr/content/ressources-cours-oasis

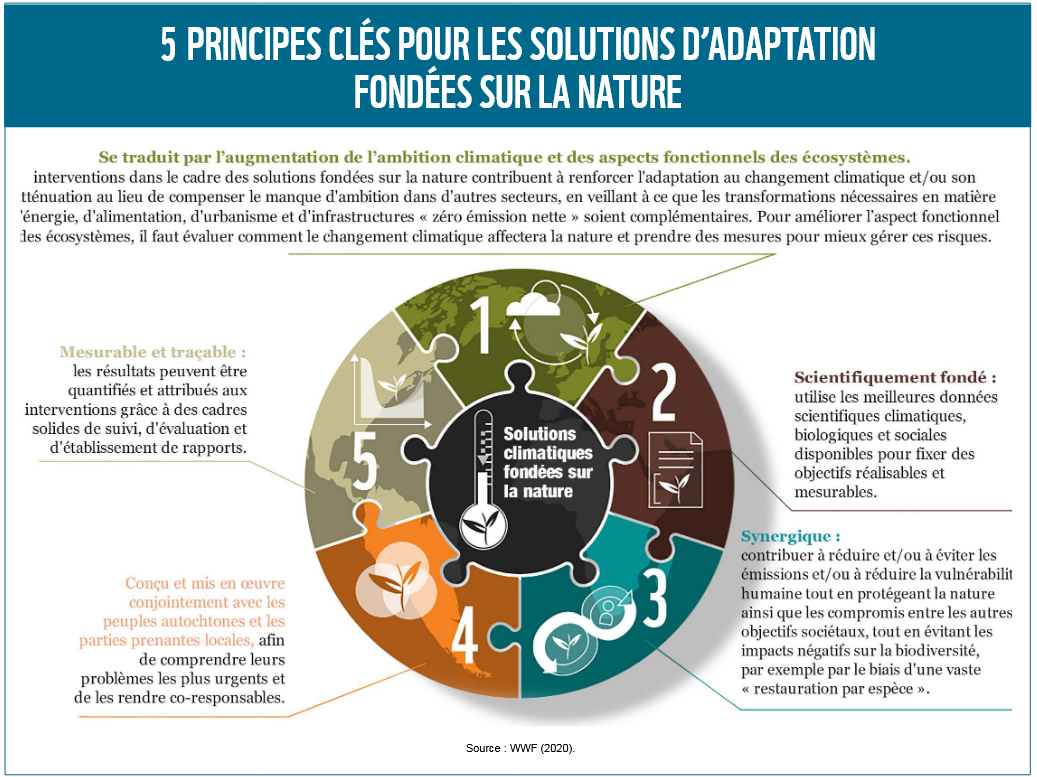

Le changement climatique est l’un des premiers facteurs d’érosion de la biodiversité. Au regard des récentes conclusions du rapport 2021 du Groupe d’Experts Intergouvernemental sur l’évolution du Climat (GIEC), cette perte est amenée à s’accélérer sans intervention rapide et concrète. Les Solutions Fondées sur la Nature (SFN) sont justement des leviers permettant d’apporter des bénéfices aussi bien à la biodiversité qu’aux sociétés humaines. Les possibilités d’actions en ville continuent de se multiplier au travers de dispositifs de recherches et de projets innovants, en France et dans le monde entier.

Depuis les années 1970, en France et dans le monde, prise de conscience est faite que les activités humaines, associées aux changements globaux inhérents aux cycles terrestres, ont des impacts majeurs sur la biodiversité. Cette dernière notion, proposée en 1988 par Edward O. Wilson puis popularisée lors du sommet de la Terre de Rio en 1992, se définit comme la diversité des êtres vivants et des écosystèmes : la faune, la flore, les bactéries, les milieux mais aussi les gènes et les variétés domestiques. Cette notion intègre également les interactions qui existent entre les différents organismes précités, tout comme les interactions entre ces organismes et leurs milieux de vie.

Depuis cinquante ans, les sciences de la conservation et de l’écologie scientifique tirent une sonnette de plus en plus alarmante sur l’état de cette biodiversité à l’échelle mondiale. L’érosion de la biodiversité s’accélère et implique la réduction de plus en plus d’espèces et d’écosystèmes. La biodiversité disparaît trois-cent fois plus vite qu’attendu (Clergeau, 2020). Les causes de cette perte sont multiples : dégradation des terres et artificialisation des sols, pratiques agricoles intensives et déforestation, changement climatique, pollution des eaux, des sols et de l’air, espèces exotiques envahissantes, … que de facteurs qui seront amenés à accentuer les événements climatiques extrêmes, multiplier les maladies ou entraîner des conséquences politiques et sociales de plus en plus graves.

En réponse à ce constat, l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN), une ONG environnementale, a proposé la notion de Solutions Fondées sur la Nature dans l’objectif de mettre la nature et ses propriétés au cœur de la réflexion autour du développement des techniques et des attentes humaines. L’idée majeure est que les sociétés humaines sont incluses dans la nature et dans les écosystèmes et dépendent des dynamiques et d’états naturels. Il devient alors plus écologique, plus simple et plus durable de construire les projets sur la base de ce constat (Couvet et Ducarme, 2018).

L’UICN définit alors les solutions fondées sur la nature comme les actions visant à protéger, gérer de manière durable et restaurer des écosystèmes naturels ou modifiés pour relever directement les défis de société de manière efficace et adaptative, tout en assurant le bien-être humain et en produisant des bénéfices pour la biodiversité. Ces solutions doivent répondre au minimum à trois exigences afin d’être considérées comme telles : contribuer de façon directe à un défi de société identifié, autre que celui de la conservation de la biodiversité, s’appuyer sur les écosystèmes et présenter des bénéfices pour la biodiversité.

La Commission Européenne a pris position concernant ces méthodes et témoigne de l’ambition de mener une politique de recherches et d’innovations afin de parvenir à une société plus résiliente et durable. Elle définit alors elle-même ces solutions comme « inspirées et soutenues par la nature, rentables, fournissant simultanément des avantages environnementaux, sociaux et économiques et contribuant à renforcer la résilience. Ces solutions apportent davantage de nature et de caractéristiques et processus naturels, et plus diversifiés, dans les villes, les paysages et les écosystèmes marins, par le biais d'interventions systémiques, efficaces en termes de ressources et adaptées aux conditions locales ».

Ces méthodes peuvent regrouper plusieurs types d’actions mobilisées seules ou conjointement :

- La préservation d’écosystèmes fonctionnels et en bon état écologique ;

- L’amélioration de la gestion d’écosystèmes pour une utilisation durable par les activités humaines ;

- La restauration d’écosystèmes dégradés ou la création d’écosystèmes (INRAE).

En France, au niveau national, le nouveau Plan National d’Adaptation au Changement Climatique (PNACC 2) et le nouveau Plan Biodiversité (2018) promeuvent l’utilisation des Solutions fondées sur la Nature.