Vizea île de France

Vizea Sud-Est

Vizea Grand-Ouest

Vizea Sud-Ouest

En ces temps de confinement, nous voyons dans le monde la nature reprendre peu à peu ses marques : apparition de dauphins dans un port de Sardaigne, canaux de Venise devenus limpides ou encore forte diminution de la pollution de l’air dans de nombreuses grandes villes. Ce qui semble être une simple parenthèse pourrait bien être une véritable opportunité de reconquête pour notre planète de son écosystème. Mais cela suffira-t-il à faire face aux impacts de nos modes de vie ? Cet épisode de pandémie permettra-t-il au monde de prendre conscience des enjeux environnementaux qui l’entourent ?

Dans ce contexte, plongeons-nous dans la compréhension d’un indicateur nous permettant de mieux saisir notre empreinte sur notre environnement : le jour du dépassement.

Chaque année, l'ONG Global Footprint Network calcule le jour du dépassement de la Terre (Overshoot Day, en anglais) : il marque le jour de l'année où l'humanité a épuisé les ressources renouvelables de la Terre.

Cela signifie qu'à l'échelle de la planète, nous avons pêché plus de poissons, abattu plus d'arbres et cultivé plus de terres que ce que la nature peut nous offrir au cours d'une année entière. Quant à nos émissions de gaz à effet de serre, elles ont été plus importantes que ce que nos océans et nos forêts peuvent absorber. Autrement dit, à partir de ce jour, l'humanité vit à crédit pour le reste de l'année.

En 2019, l'ONG a estimé le jour du dépassement mondial au 29 juillet.

En France, cette date est estimée au 14 mai.

Le jour du dépassement, c’est la date à partir de laquelle l’empreinte écologique dépasse la biocapacité de la planète.

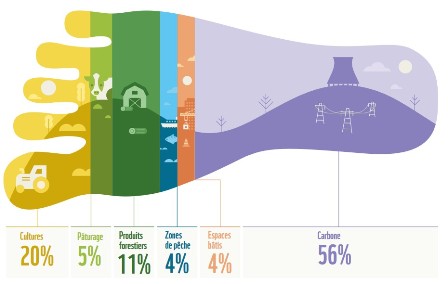

L'empreinte écologique caractérise la surface de la Terre utilisée par l'Homme pour pêcher, élever, cultiver, déboiser, construire et brûler des énergies fossiles. La biocapacité, quant à elle, représente la surface de la planète nécessaire pour faire face à ces pressions.

Empreinte écologique, rapport 2018 Global Footprint Network et WWF

Pour rappel :

C’est dans les années 1970 que l’empreinte écologique de l’humanité a dépassé la biocapacité de la Terre, repoussant ainsi le jour du dépassement avant la fin d’une année.

Mais quand est-il si on compare les différents pays ?

Si l'humanité vivait comme les français, le jour de dépassement serait le 14 mai et il faudrait donc 2,7 Terre pour répondre à nos besoins. En comparaison il en faudrait 5 pour vivre comme les américains. Des disparités flagrantes existent entre les pays du monde. Le jour du dépassement du Qatar est évalué au 11 février (soit moins de 42 jours après le début de l’année) mais si nous vivions comme les indonésiens le jour du dépassement serait cette année le 18 décembre. Un constat alarmant qui nous appelle à agir !

Sur son site Internet, le WWF explique comment repousser progressivement le jour du dépassement au 31 décembre, en diminuant les émissions de CO2, en mettant en place des politiques ambitieuses, notamment en matière :

« Diviser par deux notre consommation de protéines animales nous permettrait de gagner 15 jours par an. Et réduire notre gaspillage alimentaire de moitié repousserait la date du jour du dépassement de 10 jours. » - WWF

Vous pouvez désormais calculer votre empreinte écologique avec le calculateur de Global Footprint Network. Ainsi, vous pourrez connaitre votre jour de dépassement, c’est-à-dire la date à laquelle le monde aurait épuisé ses ressources naturelles annuelles si tout le monde sur Terre vivaient comme vous.

Le test vous propose également plusieurs solutions afin de réduire votre empreinte écologique. Vous aussi devenez acteur du changement ! #MoveTheDate

« Si nous faisons reculer la Journée du Dépassement Mondial de 5 jours chaque année, nous retrouverons l’équilibre de notre consommation avec les ressources d'une seule planète d'ici 2050. » WWF

Lien vers le calculateur : http://www.footprintcalculator.org/

Sources :

A l’heure de l’urbanisation massive (en 2030, 70% de la population mondiale vivra en ville), la question de la corrélation entre ville et nature se pose. A première vue, celles-ci semblent être antonymes.

En effet, béton, bitume, tours de verre et sommes de cubes constituent notre paysage urbain. Cette déconnexion récente de l’homme à la nature engendre de nombreux maux : stress, troubles du sommeil, manque de concentration, dépression, obésité, hypertension, asthme... Nombreuses sont les études récentes sur le sujet.

Il semble donc légitime de se demander : comment concevoir des villes et bâtiments en harmonie avec notre essence ? Des espaces où environnements bâti et naturel sont confondus ?

La biophilie est définie comme une affinité innée et génétique de l’être humain avec le monde naturel.

Cette façon de concevoir part du principe que la présence de nature dans l’environnement bâti influe sur le bien-être mental, physique, et psychique de ses occupants.

Il s’agit d’intégrer la nature à l’espace bâti, mais aussi de travailler la nature même du bâti en recréant un environnement instinctif, grâce notamment à des analogies entre bâti et habitat naturel.

Il va de soi que le bien-être est une priorité dans le logement, qui est par définition un refuge pour l’être humain. Toutefois, la conception biophilique a des vertus telles que la réduction du stress et l’augmentation de la créativité et de la concentration, ce qui est très bénéfique dans le milieu du travail. Celle-ci permettrait même, en fin de compte, de réduire l’absentéisme (la conception biophilique aurait donc, in fine, un intérêt économique !). Le tertiaire a donc tout intérêt à s’initier à la conception biophilique.

Par ailleurs, elle irait jusqu’à accélérer la guérison, ce qui peut s’avérer intéressant dans un contexte hospitalier. Les autres équipements tels que les crèches ou les écoles bénéficieraient grandement de la création d’un lieu sain, stimulant tous les sens des enfants.

Nos modes de vie actuels nous poussent à passer 90% de notre temps à l’intérieur. L’importance de ramener la nature entre nos murs semble donc être une évidence.

A l’heure de la construction bas carbone, qui monte en puissance depuis la mise en place de l’expérimentation E+C-, nombreux projets ont pour ambition d’atteindre des objectifs précis de performance environnementale et par conséquent de réduire les émissions de gaz à effet de serre de leurs bâtiments.

Ces émissions de CO2, quantifiées lors de la réalisation d’études d’analyse de cycle de vie (ACV) en phase conception puis lors de la livraison du bâtiment constituent des livrables constamment remis en question d’un point de vue de la fiabilité de leurs conclusions. En effet, le cadre de l’expérimentation et les données utilisées pour réaliser les études sont encore mouvants et peuvent ne pas traduire avec exactitude les performances carbone des bâtiments.

Les premiers retours d’expérience des opérations visant une labellisation E+C- montrent que les engagements de performance pris dès le démarrage de la conception ne sont pas forcément tenus, notamment en raison des évolutions des projets non maitrisées et non chiffrées en temps voulu pour réaliser l’ACV. Se pose alors la question d’anticipation des émissions de CO2 et le besoin des équipes projet de connaitre précisément combien de tonnes de CO2 va émettre leur bâtiment, aussi bien sur le volet énergétique que sur le volet des matériaux.

Ces chiffres, annoncés de manière plus ou moins précise, ont un impact sur les choix architecturaux et techniques qui seront pris par la MOA et la MOE. Il est donc nécessaire d’anticiper les émissions de CO2 comme on réalise des études de consommation d’énergie, d’éclairement ou de confort d’été, et de positionner la performance carbone au même niveau que la performance énergétique ou économique. Car on estime que 70% des émissions carbone du bâtiment seront décidées dès la première phase du projet, alors pourquoi ne pas mieux anticiper ces éléments pour ne pas se retrouver piégé en fin de conception ?

Cette anticipation, nécessaire dès la phase d’esquisse, ne s’impose pas seulement aux projets ambitieux visant un niveau carbone 2 selon le label E+C-. Le niveau carbone 1 peut s’avérer délicat à atteindre dans certains cas de figure si de nombreuses contraintes se retournent contre le projet. Il convient alors de se demander comment il est possible d’anticiper ces émissions. Est-il cohérent aujourd’hui de se positionner de façon précise sur une performance environnementale en ne détenant seulement que certaines orientations du projet ?

Chez Vizea nous pensons qu’il est possible d’estimer de manière fiabilisée les émissions de CO2 et cela passe par plusieurs aspects clés qui ont été mis en place au sein de la société.

Ce besoin de conseiller les maitrises d’ouvrage et maitrises d’œuvre sur les atteintes des performances visées et les moyens pour y arriver en termes de système constructif, béton traditionnel ou béton bas carbone, parking silo ou en sous-sol a mis en perspective le développement d’une compétence interne et d’un outil d’aide à la décision. Construit, sur des données paramétriques à renseigner et des données issues de retours d’expérience, cet outil permet d’établir dès la phase esquisse d’un projet un « profil carbone » d’un projet. Il est alors possible de positionner le projet selon des critères de performance carbone (par exemple par rapport aux seuils du label E+C) et de véritablement ouvrir la dimension carbone du projet au débat, au-même titre d’une autre performance. Car c’est cela que nous voulons voir émerger dans les prochains projets, une dynamique qui nous permettra de co-construire des bâtiments plus vertueux à tout point de vue.

Notre démarche proactive au sein de Vizea nous a permis de construire cet outil et de s’en servir sur de multiples projets avec notre vision, nos connaissances et nos propres hypothèses.

Viennent alors les critiques objectives sur l’outil. Comment être sûrs que les résultats issus de l’outil sont fiables ? Peuvent-ils être comparés avec d’autres études de manière à construire ou déconstruire une étude ou un projet ?

C’est la réponse à laquelle nous avons récemment répondu en confrontant les estimations réalisées en amont des projets et les résultats issus des études menées sur la base de DPGF et CCTP. Et la comparaison des deux est intéressante.

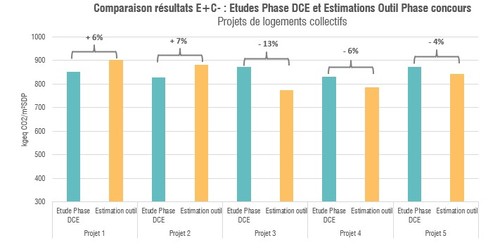

Prenons ici l’exemple de la comparaison réalisée sur des projets de construction de logements collectifs. Les cinq projets identifiés par le graphique ci-dessous indiquent que la différence moyenne d’émissions de CO2 est de l’ordre de 7% entre une estimation en phase ESQ et une étude fine en phase DCE. L’erreur détectée est alors bien en deçà des tolérances que nous fixons dans nos études habituellement. Cette démarche de comparaison est appliquée systématiquement sur toutes nos opérations et vient confirmer notre niveau de confiance.

Nous pouvons donc à la fois estimer que les études de faisabilité carbone sont cohérentes avec la réalité des projets et que nous devons nous appuyer sur elles pour mieux concevoir nos bâtiments et pas seulement « éviter » ou « compenser » des émissions de CO2.

L’utilisation de cette démarche dès la phase concours d’un projet assure donc aux acteurs de :

D’autre part, ce recul pris sur les projets en comparant estimation et étude approfondie met en exergue les facteurs causant cette erreur détectée qui prennent forme dans des éléments techniques indissociables du projet architectural qui ne peuvent être détectés en amont de la conception détaillée.

Quand on parle de performance carbone, on parle finalement de FDES (fiche de déclaration environnementale et sanitaire) ou MDEGD (module de données environnementales génériques par défaut) qui caractérisent la masse carbone d’un matériau sur un cycle de vie et qui dicteront le calcul carbone du bâtiment. Ainsi, le choix d’une fiche ou d’une autre aura un impact sur les résultats de l’étude ou de l’estimation.

Mais après tout il est question de savoir mettre en cohérence les postes les plus impactant dans une nouvelle construction avec les grandes orientations décisives, puis optimiser certains choix architecturaux en fonction de FDES et non l’inverse.

Et si une association précise et réfléchie des FDES pour certains produits de construction est primordiale pour obtenir une estimation réaliste du projet en train de prendre forme, cela ne change fondamentalement pas l’impact carbone du bâtiment en lui-même, toute la subtilité de ces études réside finalement dans le bon choix de FDES à un instant t.

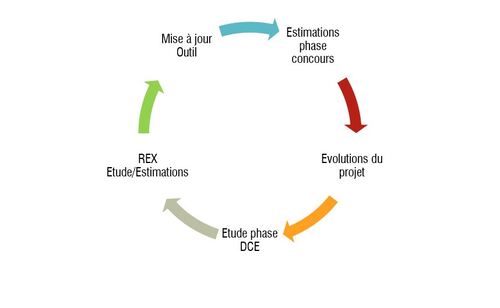

Un cycle se dessine avec les diverses phases et actions mises en place pour « prédire » les émissions des bâtiments allant du premier calcul annoncé jusqu’à la mise à jour constante de cet outil pour qu’il reste pertinent et cohérent avec les réglementations en cours et à venir.

Les études d’analyse de cycle de vie peuvent être remises en question et décortiquées mais elles restent le meilleur moyen d’impulser des dynamiques environnementales fortes sur de nombreuses opérations qui ont les moyens de changer les méthodes de conception et construction de nos bâtiments.

Les études d’analyse de cycle de vie peuvent être remises en question et décortiquées mais elles restent le meilleur moyen d’impulser des dynamiques environnementales fortes sur de nombreuses opérations qui ont les moyens de changer les méthodes de conception et construction de nos bâtiments.

Au-delà du critère carbone des constructions, il est finalement important de savoir quels autres indicateurs environnementaux nous devrions considérer pour véritablement diminuer les impacts des constructions sur l’environnement qui nous entoure.L‘article suivant pose cette question et tente de présenter un système de réflexion globale qui nous permettra de passer d’une vision monocritère à multicritères : ici

Depuis la fin du XXème siècle, on constate une amélioration des performances des bâtiments et une baisse des maladies infectieuse avec, en parallèle, un développement des maladies chroniques. En complément de l’approche de développement durable des projets, les enjeux de santé deviennent donc une préoccupation centrale de la conception des bâtiments.

Afin de saisir toute la complexité des enjeux de santé, de confort et de bien-être, il est nécessaire d’adopter une approche systémique et interdisciplinaire. Pour citer Jean Carassus : « La santé physique, psychique et sociale des utilisateurs est au centre de l’immobilier durable ». L’amélioration du cadre de vie et de ses effets sur la santé a des effets directs sur notre bien-être, notre productivité, notre sommeil, les troubles allergiques, etc. mais aussi un impact économique non négligeable. Les chiffres sont parlants puisque, en moyenne, nous passons 80% de notre temps dans des espaces clos et que 10% des logements français sont multi-pollués.

Selon une étude exploratoire consacrée au coût socio-économique des polluants de l’air intérieur(CRD N°2011, ANSES/ABM/CSTB, Avril 2014 CRD-11. Avril 2014) de l’ANSES, l’OQAI et le CSTB, le cout sociétal annuel pour la France de la mauvaise qualité de l’air intérieur a été estimé à 19 milliards d’euros sur l’année 2014. Par ailleurs, le coût sociétal annuel des pollutions sonores est quant à lui de 57 milliards d’euros (comme l'a montré l'analyse bibliographique des travaux français et européens du rapport CNB/ADEME de 2016).

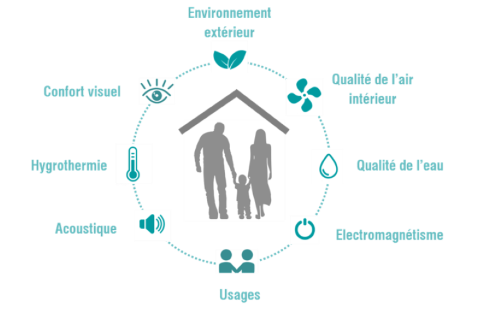

Les liens entre bâtiment et santé sont diverses et complexes. Des études, des labellisations et certifications proposent différentes approches pour couvrir les enjeux majeurs de la santé dans le cadre bâti. Dans une note publiée en octobre dernier, le groupe de travail « Réflexion Bâtiment Responsable 2020-2050 » définit l’objectif de santé comme « un état de complet bien-être physique, mental et social ». La note précise que nous interagissons avec notre environnement construit par la respiration, par nos sens, par la sensibilité générale ou somatique, par l’environnement électromagnétique et par l’eau et propose ainsi des axes d’action pour diminuer l’impact sanitaire des projets.

Il apparait que les facteurs à considérer dans une approche sanitaire du cadre bâti sont nombreux et que plusieurs approches sont possibles. Entre autres, les thématiques suivantes semblent prépondérantes, bien que non exhaustives :

La prise de conscience des problématiques de santé, de confort et de bien-être se traduit par un développement des démarches de qualité auprès des acteurs du bâtiment (SMQAI de Cerqual Qualitel, label INTAIRIEUR d’Immolab, label Osmoz de Certivéa, certification WELL, etc.). Si les thématiques de la qualité de l’air intérieur, des ambiances sonores, lumineuses et thermiques sont essentielles, l’approche de ces enjeux ne peut plus être sectorielle mais doit être globale et concilier les thématiques.

On constate donc une conscientisation des enjeux de santé dans le cadre bâti et une volonté de hiérarchiser ceux-ci afin de construire un cadre des réponses à mettre en œuvre dans le but de garantir un équilibre physiologique, psychologie et social. « Car prévenir coûte souvent moins cher humainement et financièrement que de guérir. »

Les questions de confort et de santé interrogent toute la chaine des acteurs de la construction sur l’ensemble du cycle de vie. Bien qu’essentielles et naturelles, celles-ci sont souvent négligés au détriment de la performance énergétique ou simplement économique mais le bâtiment est plus qu'un simple refuge contre les éléments extérieurs.

Un temps négligé, la santé des usagers se pose comme le nouveau défi de la construction en particulier pour répondre au changement climatique et aux inégalités environnementales et sociales qui en découlent.

Bouchons, pollution atmosphérique, pollution acoustique, la voiture est un fléau pour l’Ile de France et ses habitants. Mais nos transports publics ne peuvent à eux seuls résoudre cette équation complexe entre besoins de mobilité, densité humaine et confort de vie. En effet, le projet du Grand Paris Express ne parviendra pas à fluidifier les lignes de métros et RERs bondées. Alors il existe bien une solution économique, le vélo, considéré par certains comme un outil de loisir, il devient aujourd'hui un complément indispensable dans le système de mobilité de l’Ile de France.

Malheureusement le système vélo francilien est très peu développé avec une part modale de 2%. Les infrastructures sont en effet aujourd’hui disséminées sans réseau continu qui permettrait aux franciliens de se déplacer facilement et en toute sécurité sur des courtes et moyennes distances. Ces confettis d'aménagements cyclables ne permettent pas à tous les franciliens d'accéder sereinement à la solution vélo.

Les 33 associations réunies au sein du Collectif vélo Ile de France proposent la création d’un Réseau Express Régional Vélo (RER V), réseau structurant pour les déplacements vélo. Ce projet créé en moins d’un an a reçu un accueil très favorable des parties prenantes de la mobilité, région Ile de France, départements, Métropole du Grand Paris, Ile de France Mobilité, préfecture de région. C’est le signe incontestable que le vélo a bien sa place dans la mobilité de demain et même que la solution vélo peut devenir une solution à part entière pour les déplacements des Franciliens.

L’objectif de l’état de développer la part modale vélo de 3% à 9% en 2024 impose à la région Ile de France une modification profonde de son approche des mobilités douces. Avec le projet RER V, le collectif vélo Ile de France espère permettre le développement d’une part modale de 16% en 2030 en Ile de France soit 1 déplacement sur 6.

Ce projet propose la création d’un réseau structurant constitué de neuf lignes de RER V qui sillonnent l’Ile de France sur 650 km (dont 200 km sur les voies d’eau). Evalué à 500 millions d’euros, soit 2% du coût du Grand Paris Express, ce projet permettra d’atteindre le niveau de cyclabilité nécessaire pour développer la part modale vélo.

Pour être un réseau structurant, le RER V a besoin de voies qui respectent les points suivants :

Quatre typologies d’infrastructures sont proposées pour permettre de répondre à ce niveau d’exigence :

Si le projet de RER V est un succès auprès de la région, des départements et de la métropole du Grand Paris, il doit désormais remporter l’unanimité des collectivités (villes et Etablissements Publics Territoriaux) pour voir le jour. En effet les villes et communes sont les principales intéressées par la mise en place de ces voies express vélo, elles doivent adhérer pleinement au projet.

C'est donc chacun d'entre nous, professionnels de la mobilité, de l'espace public, services techniques et élus qui pouvons permettre la création de ce projet par notre action individuelle. Améliorer la mobilité douce en Ile de France est un enjeu majeur que nous apréhendons volontiers d'un point de vue développement durable et transition environnementale. Permettre le développement du RER V, c'est apporter une réponse crédible à cet enjeu.

Les 4000 adhérents du collectif vélo Ile de France mais aussi les nombreux francilens qui hésitent encore à passer à la solution vélo ont besoin de vous. Que cette période électorale soit propice à une réflexion générale de tous les élus d'Ile de France pour permettre l'adoption du RER V.

Retrouvez le tracé précis du RER V : https://rerv.fr/ ainsi que le livret.

Retrouvez la présentation du RER V et l'évolution du vélo en Ile de France dans l'émission Parigo.

La ville durable ne peut être qu'inclusive ... A l’ère du post #metoo, la question de la place de la femme dans la société est prépondérante. L’art de construire la ville n’échappe pas à cet angle de vue genré : mobilité, accessibilité, espace public, bâtiments... comment adapter nos villes pour qu’elles soient paritaires et égalitaires ?

Le genre désigne les différences non biologiques entre les femmes et les hommes. Celles-ci sont issues de facteurs sociaux, économiques et culturels. Lorsque le genre est invoqué, il évoque donc les différences sociales entre les hommes et les femmes.

En effet, il n'est pas rare d'entendre que la ville a été conçu par les hommes (et donc) pour les hommes. Le manque de mixité dans les équipes de conception et de décision implique une sous-représentation des femmes dans l’espace public.

A titre d’exemple, seulement 16% des maires en France sont des femmes. Ainsi, il semble difficile de correctement prendre en compte les attentes et besoins des femmes si elles n’ont pas une place à la table des décisionnaires.

Une autre illustration marquante de cette sous-représentation se trouve dans les noms des rues qui façonnent nos villes. En effet, seules 2% des rues françaises portent le nom de femmes ayant marqué l’histoire, contre 98% pour les hommes. Les femmes représentant près de 52% de la population française (Insee, estimations de population à fin 2018), il est difficile de croire que ce chiffre est représentatif de la contribution réelle des femmes à l’histoire de la France.

Le manque d’égalité dans l’espace public prendrait donc naissance dans sa conception, mais on ne peut pour autant négliger la dimension comportementale dans l’espace public.

Un chiffre illustre ceci : 100% des femmes ont déjà été victimes de harcèlement sexiste dans l’espace public (source : Genre et Ville, plateforme d’innovation urbaine). Néanmoins, la dangerosité de la ville pour les femmes serait plutôt une création sociale, quand on sait que 83% des femmes victimes de viol connaissent leurs agresseurs et que la majorité des violences faites aux femmes ont lieu dans l’espace privé.Ainsi, on ne peut repenser la ville en incluant la dimension du genre qu’en s’interrogeant sur les liens qui existent entre espace privé et espace public.

Une première réponse pour un environnement égalitaire est la création d’une porosité entre les sphères publiques et privées, et une dé-sanctuarisation de l’espace privé. La lutte féministe serait donc une lutte sociale… avec la création d’espaces de partage, de rencontre, que ce soit à l’échelle du bâtiment ou celle du quartier. La porosité des espaces amènerait un sentiment de sécurité et améliorerait la mixité.

Un autre exemple parlant est la mise en place des très polémiques uri-troittoirs par la Ville de Paris pendant la période estivale. Ils émanent d’un souhait de répondre à un besoin sanitaire, en oubliant complètement la dimension du genre. En effet, en plus de mettre en place un service pour les hommes uniquement, en apportant aucunes solutions pour les femmes, c’est envoyer le message que certains comportements dans l’espace public sont acceptables pour les hommes quand ils ne le sont pas pour les femmes.

Des études de mobilité montrent que les femmes utilisent par exemple moins le vélo pour se déplacer que les hommes. Ceci trouve son explication dans les stéréotypes instaurés dès le plus jeune âge, mais aussi dans le sentiment d’insécurité lié aux équipements, ou encore dans la non-adéquation de ce mode de déplacement avec les déplacements réels des femmes.

En considèrant que celles-ci intègrent dans leurs déplacements des élèvements (comme les courses, la crèche, l’école, les loisirs des enfants, etc.), contrairement aux hommes dont les trajets se résument essentiellement à des déplacements domicile-travail (étude menée par Genre et Ville dans le guide « Garantir l’égalité dans l’aménagement des espaces publics – méthode et outils »), la non-compatibilité de l’usage du vélo classique se comprend aisément.

Un service de remorque vélo en libre-service et des pistes cyclables élargies et sécurisées sont des exemples de solutions.

L’environnement des enfants a une influence immédiate sur leur perception des codes et normes sociales. Ainsi, investir davantage de moyens dans les sports « masculins » encourage le stéréotype selon lequel un garçon a plus besoin de se dépenser en pratiquant un sport qu’une fille. Construire des skate park ou des stades de football dont l’appropriation masculine est exclusive ne permet pas aux filles de se faire une place dans l’espace public.

Dès l’école, dans les cours de récréation – reconstitution même de l’espace public pour les enfants – les filles apprennent qu’il faut faire de la place pour les garçons et leurs activités et que leur place est là où elles ne dérangeront personne, sur le côté, et dans les coins. Eviter cela revient à concevoir des aires de jeu neutres, non normées qui par ailleurs laissent plus de place à la créativité des enfants.

Intégrer la notion de genre dans les choix d’investissement en équipements (sportifs ou culturels) permet de concevoir des villes plus paritaires, dans lesquels femmes, hommes, filles et garçons pourront s’épanouir pleinement et où la mixité et le lien social seront renforcés.

Liens vers les guides complets publiés par Genre et Ville :

http://www.genre-et-ville.org/wp-content/uploads/2019/06/Egalite-espaces-publics-septembre2018.pdf

http://www.genre-et-ville.org/wp-content/uploads/2019/06/Egalite-logements-septembre2018-1.pdf

Imaginons que les bonus/malus des voitures neuves ne soient plus calculés sur les consommations C02 des véhicules mais sur l’engagement des constructeurs à 30 ans. Plus de malus pour les SUV puisqu’un jour ils seront électriques … Imaginons qu’un automobiliste refuse de payer son amende pour excès de vitesse parce que pile au moment où il a été flashé, il pensait à s’arrêter et que donc la vitesse à retenir devrait être 0 km/h…

Vous trouvez cela absurde ? Et pourtant, c’est ce que s’apprêterait à faire l’Etat dans la prise en compte de l’électricité dans la future Réglementation Thermique (la fameuse Réglementation « Environnementale » 2020) !

Rappelons que compte tenu de sa production (rendement de 33% de rendement du nucléaire pour les 75% de la production électrique et de 38% de rendement des centrales électriques fossiles) ainsi que des pertes du réseau (lignes Basse et Haute Tension, transformateurs...), il faut consommer bien plus d’énergie primaire pour délivrer l’énergie finale qu’utilise le consommateur final. Ce « bien plus » se quantifie par le biais d’un ratio. Il est aujourd’hui, physiquement d’après la DGEC, de 2,74 (il faut dépenser 2,74 kWh d’énergie primaire pour fournir 1 kWh d’électricité « consommable »). Depuis des années, la réglementation (et les moteurs de calculs) ont retenu le ratio de 2,58. Il suffirait donc de mettre à niveau le réglementaire par rapport au résultat physique …

Rappelons que compte tenu de sa production (rendement de 33% de rendement du nucléaire pour les 75% de la production électrique et de 38% de rendement des centrales électriques fossiles) ainsi que des pertes du réseau (lignes Basse et Haute Tension, transformateurs...), il faut consommer bien plus d’énergie primaire pour délivrer l’énergie finale qu’utilise le consommateur final. Ce « bien plus » se quantifie par le biais d’un ratio. Il est aujourd’hui, physiquement d’après la DGEC, de 2,74 (il faut dépenser 2,74 kWh d’énergie primaire pour fournir 1 kWh d’électricité « consommable »). Depuis des années, la réglementation (et les moteurs de calculs) ont retenu le ratio de 2,58. Il suffirait donc de mettre à niveau le réglementaire par rapport au résultat physique …

Sauf que, les premières préconisations de la DGEC pour la RE2020 seraient de le mettre à 2,1 (niveau qu’il atteindrait si la France respecte son objectif de verdissement) ou 2,3 (face à la levée de bouclier de la première proposition) …

Vizea s’associe à ceux qui demandent que les coefficients réglementaires soient le reflet des données physiques … Un jour peut-être, seules des énergies renouvelables assureront le mix énergétique français. Il sera alors temps d’appliquer un coefficient de 1.

Malgré cette polémique, espérons que la raison l’emporte sur ce coefficient et que la RE2020 soit à la hauteur de l’ambition que nous lui accordons tous. Déjà l’expérimentation E+C- a permis la mise en lumière de l’importance de l’énergie grise, la montée en compétence de tous les acteurs de l’immobilier (sur le carbone bien sur mais également sur l’ensemble des impacts de nos modes constructifs), l’émergence de FDES de nombre de matériaux /système qui nous permettent de quantifier de manière toujours plus précise l’impact de nos constructions pour devenir un véritable outil d’aide à la décision. Il reste bien sur encore beaucoup de progrès à faire pour que ces outils (carbone et/ou ACV) soient parfaits mais déjà, dans la prise de conscience, beaucoup de chemin a été parcouru.

Non, il faut aller plus vite et plus loin car l’utopie serait de croire que notre monde sera viable sans agir !

Le bouleversement climatique et l’effondrement de la biodiversité font partie des problématiques les plus préoccupantes de notre époque. Les bâtiments et la construction représentent près de 30% des émissions de gaz à effet de serre en France, près de 40% des émissions de dioxyde de carbone équivalents en énergie dans le monde, et ont un impact majeur sur notre environnement.

Vizea s’engage et cosigne la Mobilisation face à l’Urgence Climatique et Ecologique de l'Ingénierie du Bâtiment et du Génie Civil.

Au travers de ce manifeste, nous affirmons notre vocation et nos valeurs pour :

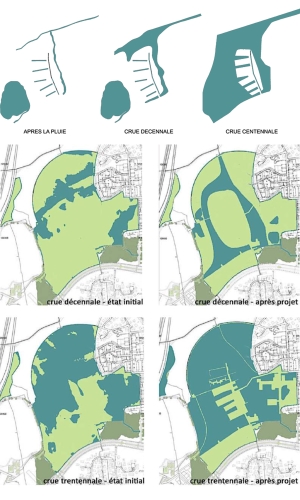

Au lendemain d’un nouvel épisode météorologique violent dans le sud de la France, l’heure est aux questionnements : Quel(s) sont les lien(s) entre l’urbanisation et les risques d’inondation ? Le réchauffement climatique est-il un facteur aggravant ? Comment concevoir un urbanisme plus résilient ?

Si dans les années 1970 à 2000 le développement de l’urbanisation en zone inondable témoigne d’un oubli du risque, le début des années 2000 marque un tournant dans l’appréhension du risque. Les crues à répétition corrélées à une prise de conscience collective des enjeux environnementaux, ont laissé apparaitre une nouvelle façon de vivre et le mot d’ordre devient alors « habiter les zones à risques ».

Nous sommes ainsi passé d’une lutte contre l’aléa à une logique de résilience et de « vivre avec ». Ces mutations interviennent alors même que le développement de notre société nécessite davantage de foncier.

Les conséquences de l’urbanisation sur le cycle de l’eau sont nombreuses. L’une des plus visibles est l’imperméabilisation des sols qui limite l’infiltration de l’eau et qui augmente fortement les volumes d’eau ruisselée.

La deuxième conséquence consiste en un accroissement majeur des vitesses d’écoulement ayant comme origine l’urbanisation du lit majeur du cours d’eau et de ses espaces connexes (marais, zones d’expansion des crues) dont le rôle de régulateur du débit est menacé.

L’urbanisation conduit également à l’aménagement de réseaux de routes et de rues qui, le plus souvent construites en surélévation, viennent se superposer au relief naturel et ainsi modifier considérablement l’écoulement des eaux superficielles.

Enfin, l’artificialisation des rivières (endiguement, élargissement et rectification des cours d’eau) constituent le dernier impact majeur de l’urbanisation sur le cycle de l’eau. Busés, canalisés, cachés, l’eau disparaît progressivement de la vue des citadins qui oublient sa présence et qui deviennent plus vulnérables lorsque celle-ci réapparait.

Par l’accroissement du ruissellement et l’exposition de populations vulnérables, l’urbanisation joue un rôle indéniable dans l’aggravation des risques liés aux inondations.

Le lien de cause à effet entre le réchauffement climatique et les risques d’inondation n’est pas probant. Toutefois le réchauffement climatique aggrave et augmente le nombre de phénomènes météorologiques extrêmes et successifs. En seulement quatre mois, la Frabce est passé d’un épisode de sécheresse très fort à un épisode méditerranéen intense caractérisé par son ampleur, la terre sèche et craquelée étant moins à même d’absorber l’humidité. Le réchauffement climatique augmente la température de la mer qui, favorisant l’évaporation, condu it à des épisodes de plus en plus marqués.

A travers ce projet de construction de 1 400 logements situé en zone inondable, les urbanistes ont souhaité améliorer les conditions d’inondation du site. Le quartier est structuré autour de l’eau avec l’étang du Bohrie, le cours d’eau de l’Ostwaldergraben et les zones humides saisonnières et permanentes. L’eau est mise en scène dans les différents espaces naturels (prairies humides, fossés, mares, etc…). Seulement 30% de la surface totale sera urbanisée ce qui facilitera l’infiltration de l’eau dans des sols perméables. Les fossés peu profonds, secs en temps normal, se laisserons envahir d’eau après les pluies. L’eau s’évacuera ensuite vers l’Ostwaldergraben. Les circulations piétonnes, chemins sur digues, pontons d’accès aux berges de l’étang, permettront aux usagers de renouer avec l’eau.

Les 90 logements de ce quartier ont été construits sur un terrain inondable et tourbeux. Pour faire face à cette contrainte, les huit bâtiments qui composent le quartier sont sur pilotis et reliés entre eux par des passerelles. En dessous, un jardin semi-aquatique laisse place au terrain naturel et sert au recueil temporaire des eaux de pluie.

Ces deux projets ont été accompagné d’un travail pédagogique pour acculturer les habitants au risque d’inondation.

S’il est certain que l’urbanisation continuera de se développer en zone inondable, l’enjeu premier réside dans l’adaptabilité des projets d’aménagement et des modes constructifs. Ce changement suppose la mise en place d’une véritable culture du risque par la sensibilisation des habitants, élus et autres acteurs du territoire. C’est aussi réfléchir à ce qui est le plus vulnérable : l’habitat, les activités ou l’homme ?

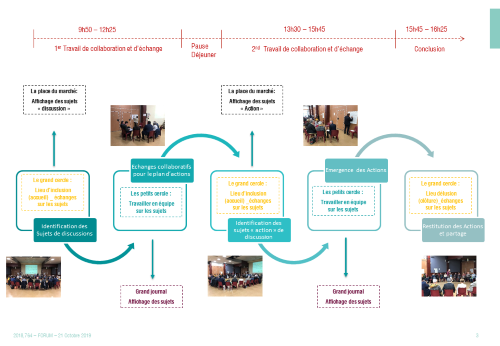

L’agence Sud-Ouest de Vizea a organisé et animé un forum ouvert pour le PETR du Pays d’Armagnac, dans le Gers. C'est l'occasion pour nous de rappeler l'importance des démarches de concertation à l'échelle des politiques territoriales.

Ce moment de partage et d’intelligence collective intervient au cœur de l’élaboration du PCAET du territoire et des réflexions pour les actions du Contrat de Transition Ecologique (CTE).En l'occurence, le forum ouvert est une méthode d’animation participative favorisant l’émergence de l’intelligence collective au sein d’un large groupe qui partage le souhait de répondre à une question commune. Le principe est de créer un climat de confiance et de convivialité pour permettre les échanges et les propositions entre participant.e.s. L’espace est organisé en tables autour desquelles les participant.e.s sont invité.e.s à discuter, débattre et faire émerger des propositions.

Plusieurs sessions sont organisées afin de permettre aux participant.e.s:

La question posée lors du forum pour l’élaboration du PCAET du PETR et l'animation des réflexions pour les actions du Contrat de Transition Ecologique (CTE) était : « Quelles actions pour agir en faveur de la transition écologique et énergétique de nos territoires ? ».

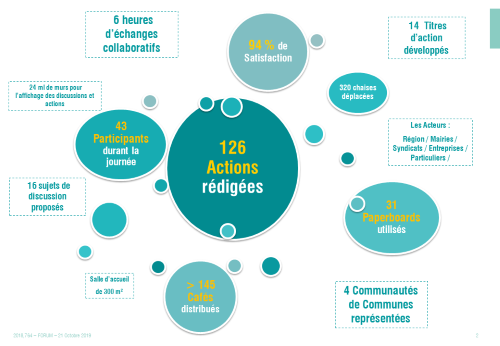

La rencontre a rassemblé plus d’une quarantaine de personnes et fait émerger 126 actions. Les 4 Communautés de Communes présentes continueront de travailler avec nos équipes pour affiner les actions en faveur de la transition écologique et énergétique de ce territoire.

Un grand merci aux participants qui ont fait de ces ateliers une belle journée d'intelligence collective au profit de la transition écologique & énergétique.

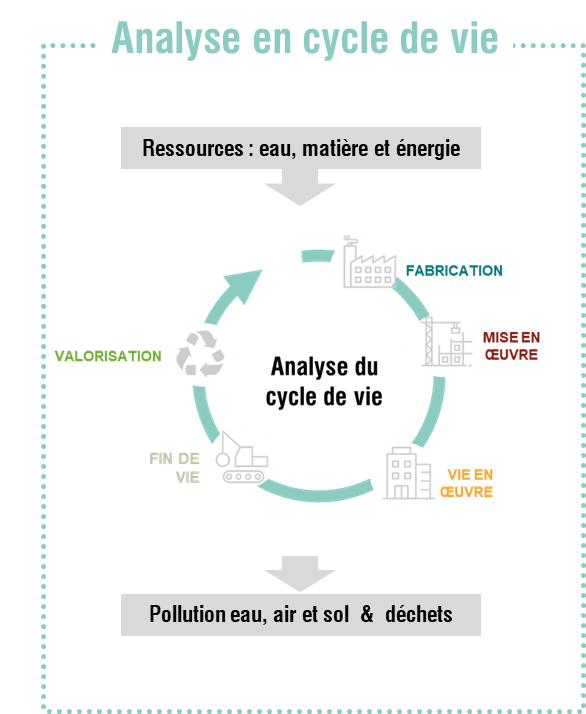

A l'ère du mono voire bi-critère, l'analyse en cycle de Vie (ACV) et ses multiples indicateurs sont presque relégués au second plan sur les projets. Les porteurs de projets comparent aujourd'hui des bâtiments sous l'angle de l'énergie et plus récemment du carbone, sans toujours se soucier des autres impacts tout aussi néfastes pour l'environnement et la santé humaine.

L'ACV répond à cet enjeu en permettant une analyse multicritère sur l’ensemble du cycle de vie.

Identifiant les impacts du berceau à la tombe, elle permet d’estimer les impacts environnementaux, les pollutions émises mais aussi l’utilisation des ressources.

| Impacts environnementaux | Utilisation des ressources | Pollutions |

|

|

|

Mais une fois les indicateurs quantifiés commence le casse-tête...

Que faire de ces multiples résultats avec des unités toutes différentes et pour la plupart peu accessibles ?

Si pour le carbone les spécialistes sont arrivés à un niveau de maturité leur permettant d’identifier des valeurs de référence et ainsi d’estimer si le bâtiment est vertueux ou un peu moins, nous sommes loin de la même maîtrise pour les autres impacts ! Quelques données permettent de donner des ordres de grandeur mais rien d’officiellement acté comme le carbone.

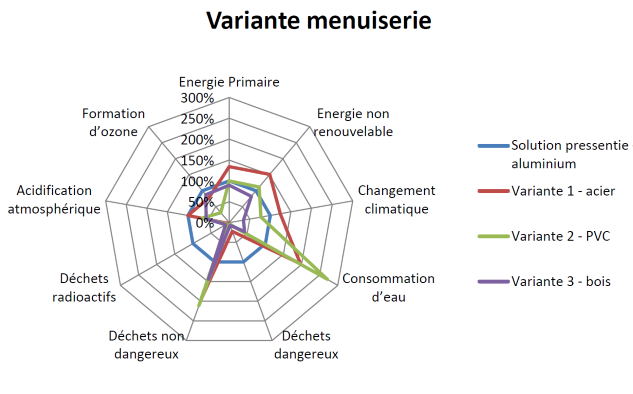

Pour ces autres indicateurs, il est alors conseillé de réaliser une étude de sensibilité. Faute d’identifier si la valeur est haute ou non, cette approche par comparaison permet d’identifier les variantes les moins impactantes et ainsi réduire l’empreinte écologique du projet.

Toutefois aucun matériau n'est parfait ! Si une variante permettra de réduire l'impact sur certains indicateurs, d'autre seront très certainement augmentés.

Arrive donc régulièrement la question de hiérarchiser les indicateurs. A priori cela permettrait de se concentrer sur les impacts majeurs et de limiter les critères de décision, facilitant ainsi l’interprétation des résultats. Il est cependant délicat de choisir s'il vaut mieux polluer l'eau ou réduire le trou de la couche d'ozone.

C'est toutefois ce que propose la pondération en calculant une note globale, ce qui amène à une valeur unique. Certes utiles à première vue, cette approche perd dans les faits tout son sens. Cette solution basée sur des choix de valeur et non des bases scientifiques est donc controversée.

Une autre approche est la normalisation. L'objectif est de comparer les impacts du projet à des valeurs de référence pour vérifier leur cohérence et leur importance.

La normalisation externe a ainsi recours aux émissions de la zone géographique considérée comme valeurs de référence. Cela permet de mettre en exergue le poids du projet au regard des émissions nationales, européennes ou mondiales. Un certain nombre de scientifiques ont travaillé sur la quantification de ces émissions à différentes échelles. Un consensus n’est pas encore ressorti mais ces facteurs de normalisation sont d’ores et déjà intégrés à des méthodes de calcul (ReCiPe, Impact2002+,…). Ils ne couvrent toutefois pas tous les indicateurs communément utilisés en France sur les projets.

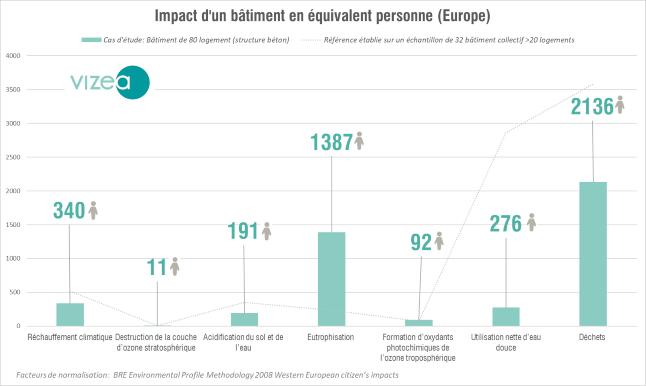

Pour revenir à une unité plus significative pour tout un chacun, ces valeurs de référence peuvent être rapportées à des équivalents personnes. Nous pouvons par exemple identifier qu'un bâtiment représente 340 équivalents habitants pour les émissions carbones et 11 équivalents habitants pour la destruction de la couche d’ozone.

L'information devient alors accessibles à tous et permet de partager les résultats entre les spécialistes et les néophytes !

Sur l’exemple ci-dessous, bâtiment d’environ 200 habitants, on s’aperçoit ainsi que l’eutrophisation et la production de déchets semblent particulièrement élevées. Nos retours d’expérience sur un panel de bâtiments collectifs viennent aider à interpréter ces deux points.

L’eutrophisation est supérieure à nos retours d’expérience et apparaît comme un réel enjeu sur ce projet. Cet indicateur est pour ce cas porté en grande partie par la nature des revêtements de sol. C’est donc sur ce lot qu’il va falloir agir pour optimiser le bâtiment.

Quant aux déchets, ils proviennent principalement de la structure et de l’infrastructure. La production reste inférieure à nos retours d’expérience, ce qui s’explique en partie par la présence d’un seul niveau de sous-sol et de peu de balcons sur ce projet. La production de déchets reste toutefois un enjeu dans le secteur du bâtiment sur lequel il faut travailler.

L’approche par normalisation offre un vrai potentiel pour aider à la lecture des ACV et rentrer dans l’ère du multicritère !

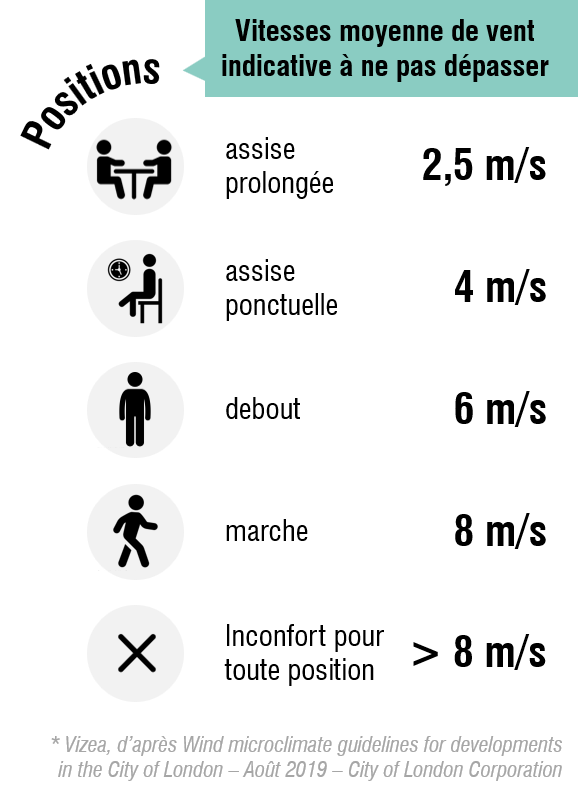

Assurer la sécurité et le confort des piétons et cyclistes, en maîtrisant les effets de vents induits par les constructions de grande hauteur : C’est l’enjeu auquel souhaite répondre la City de Londres, à travers l’établissement de ses directives pour la prise en compte du vent dans l’acte de construire.

En milieu urbain, le comportement du vent au niveau du sol est fortement corrélé à la forme des constructions.

Au-delà d’une certaine hauteur, les constructions peuvent créer des turbulences au niveau du sol, impactant considérablement le confort des usagers et pouvant aller, dans le pire des cas, jusqu’à renverser les passants et cyclistes. On considère que des nuisances peuvent être observées dès 15 m de hauteur.

Dans un contexte général de densification, la City l’a bien compris, il devient essentiel d’anticiper et se prémunir de ses effets indésirables, pour assurer la qualité et le confort d’usages des espaces extérieurs.

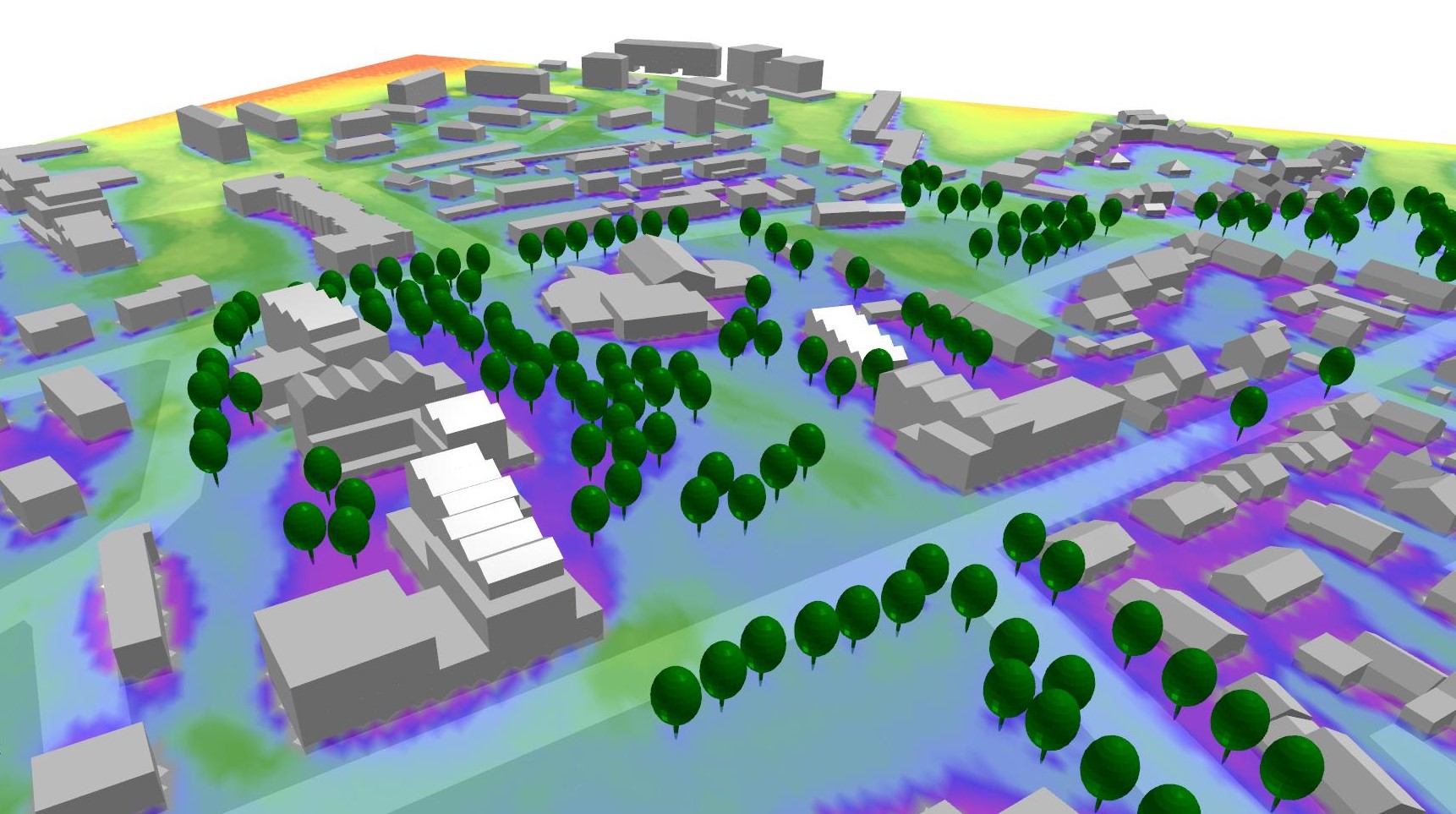

Accompagner la conception des opérations d’aménagement et des immeubles hauts par des modélisations numériques aérauliques permet de travailler itérativement sur les formes urbaines et de concevoir des environnements et bâtis en cohérence avec les usages projetés des espaces publics.

Etude aéraulique - Vizea

Afin de cadrer la méthode des études réalisées, demandées aux promoteurs pour toute construction de 25 à 50 mètres de haut, la ville de Londres présente, dans son guide de bonnes pratiques, les valeurs indicatives à ne pas dépasser au sein de la City. Ces valeurs, à évaluer selon les saisons, sont adaptées au contexte du secteur et définies selon les différents usages des espaces.

Ces initiatives montrent l’importance de la prise en compte du contexte aéraulique dans les opérations urbaines, pour développer un cadre de vie favorable aux déplacements doux, piétons comme cyclistes.

S’il convient de les intégrer au sein d’une stratégie globale, prenant en compte d’autres déterminants du confort, tels que l’ensoleillement, la qualité de l’air, la température, le contexte acoustique ou encore la végétalisation, ces mesures relèvent d’un premier cadre de référence, pour penser le microclimat du vent en milieu urbain.

Un de nos précédents articles traitait de la necessité de la présence des arbres en ville pour lutter contre la pollution tout en évoquant les moyens d’éviter les phénomènes d’allergie par la diversification végétale. Mais il est aussi crucial de bien choisir les espèces à implanter pour ne pas augmenter les emissions polluantes en cas de canicule…

Canicule & rafraichissement urbain : les arbres, mais pas n’importe comment !

Pour les urbains, humains ou animaux, les arbres sont de vraies oasis.

Alignés au bord des rues ou peuplant dans les parcs, ils adoucissent le paysage urbain, le renseignent, le complètent et l’emplissent de bruissements et bourdonnements.

La plupart captent des polluants, notamment des particules fines et les oxydes d’azote du trafic automobile. L’été, ils nous offrent une ombre précieuse, beaucoup n’hésitent pas à les comparer à des climatiseurs vivants.

Lors de très fortes vagues de chaleur, les arbres font exactement comme nous : ils transpirent.

Une récente étude publiée dans la revue Environmental Science & Technology par une équipe de chercheurs de l’Université de Berlin constate le rôle amplificateur de certaines espèces dans la pollution urbaine à l’ozone pendant les périodes de fortes chaleurs. Le feuillage est recouvert de pores par lesquels les arbres captent le dioxyde de carbone dans l’air, mais ces pores rejettent aussi d’autres substances (les BVOC pour biogenic volatile organic compound) dont les effets peuvent être impactants sur la qualité de l’air.

Parmi ces BCOV, le plus représenté est l’isoprène, un hydrocarbure très réactif qui transforme les oxydes d’azote présents dans l’atmosphère en ozone. Or l’ozone est un des principaux polluants de l’air de nos villes lors des pics de fort ensoleillement : son impact se fait sentir autant sur la santé humaine (en particulier sur les fonctions respiratoires) que sur les végétaux, dont il altère la croissance.

Selon cette étude, ce ne sont pas les arbres qui polluent, mais bien le trafic automobile : sans les oxydes d’azote, émis notamment par les moteurs diesel, il n’y aurait pas ou peu d’ozone dans l’air de nos villes ! Cependant, la connaissance de ce mécanisme d’amplification de pollution doit guider, dans une certaine mesure, nos choix quant à la juste stratégie à retenir en fonction des endroits où l’on plante en ville !

Comme nous le rappelions dans notre précédent article, il existe donc bien des enjeux quant au choix des végétaux présents dans les espaces paysagers urbains : il ne s’agit surtout pas d’arrêter de planter des arbres, mais là encore d’observer ce veil adage : « la bonne plante au bon endroit ».

L’Urban Forest Ecosystems Institute par l’Université d’État de Californie permet de choisir parmi plus d’une centaine d’espèces d’arbres, classées selon leurs propriétés et selon leurs niveaux d’émissions de gaz, les essences les mieux adaptées à chaque situation.

On sera étonné de découvrir que nos grands platanes d’alignements, certains de nos chênes ou de nos saules bien franciliens y sont classés comme fortement émetteurs de BCOV. Fort à parier que, là encore, la solution se retrouvera dans la réflexion en amont de l’acte de planter, et comme souvent, dans la juste diversification végétale.

Page 9 sur 51