Vizea île de France

Vizea Sud-Est

Vizea Grand-Ouest

Vizea Sud-Ouest

Dans l’optique d’exploiter les résultats et les enseignements de diverses opérations d’habitat sur les coûts et la qualité de la filière construction et réhabilitation, le PUCA met en place des ateliers de travail collaboratifs. Regroupés sous l’intitulé « Les Ateliers de l’innovation », ils ambitionnent de mobiliser des chercheurs et des professionnels de la filière : maîtres d’ouvrages, programmistes, assistants à maître d’ouvrage, architectes, bureaux d’études, économistes, entreprises, constructeurs, artisans, industriels, bureaux de contrôle, consultants, exploitants, gestionnaires, formateurs…

Dans l’optique d’exploiter les résultats et les enseignements de diverses opérations d’habitat sur les coûts et la qualité de la filière construction et réhabilitation, le PUCA met en place des ateliers de travail collaboratifs. Regroupés sous l’intitulé « Les Ateliers de l’innovation », ils ambitionnent de mobiliser des chercheurs et des professionnels de la filière : maîtres d’ouvrages, programmistes, assistants à maître d’ouvrage, architectes, bureaux d’études, économistes, entreprises, constructeurs, artisans, industriels, bureaux de contrôle, consultants, exploitants, gestionnaires, formateurs…

Vous êtes un particulier et rêvez de mettre en place un compostage partagé au pied de votre immeuble ? Un élu qui souhaite soutenir de telles initiatives ? Un responsable d’établissement souhaitant installer un compostage autonome ? L’ADEME publie deux guides – à destination des particuliers et des professionnels – qui proposent un aperçu exhaustif de la question du compostage partagé (particuliers) et autonome (établissements) : enjeux, méthodologie, systèmes, points de vigilance, coûts et retours d’expériences sont passés à la loupe dans ces deux guides très complets.

Vous êtes un particulier et rêvez de mettre en place un compostage partagé au pied de votre immeuble ? Un élu qui souhaite soutenir de telles initiatives ? Un responsable d’établissement souhaitant installer un compostage autonome ? L’ADEME publie deux guides – à destination des particuliers et des professionnels – qui proposent un aperçu exhaustif de la question du compostage partagé (particuliers) et autonome (établissements) : enjeux, méthodologie, systèmes, points de vigilance, coûts et retours d’expériences sont passés à la loupe dans ces deux guides très complets.

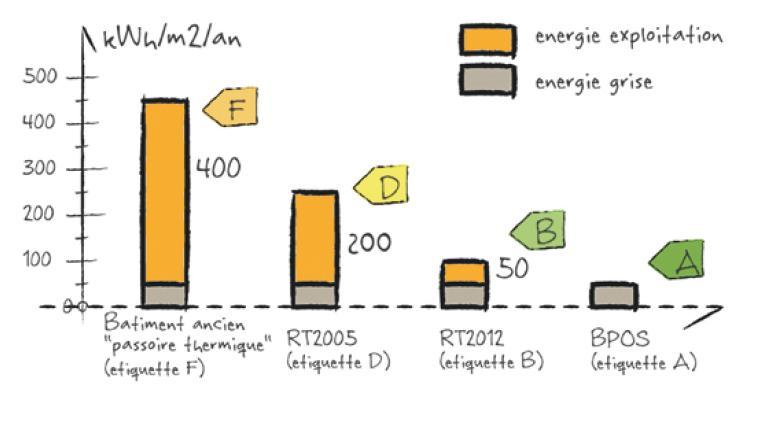

Un travail d’harmonisation entre le label THPE et le label Effinergie + a également été engagé. Ainsi, au lieu d’une réduction de la consommation d’énergie primaire de 30% par rapport à la RT – initialement envisagée – le label Effinergie+ s’aligne sur le label THPE et exige une consommation RT2012-20% (voir la fiche de synthèse du label Effinergie+ en logement neuf).

Dommage, aucun de ces labels ne permet d’atteindre le niveau TP (Très Performant) du nouveau référentiel HQE, qui nécessite une réduction de la consommation d’énergie primaire d’au moins 30% par rapport à la RT2012…

Dommage, aucun de ces labels ne permet d’atteindre le niveau TP (Très Performant) du nouveau référentiel HQE, qui nécessite une réduction de la consommation d’énergie primaire d’au moins 30% par rapport à la RT2012…

Les deux labels HPE et THPE devraient être finalisés incessamment sous peu à l’issue de la concertation en cours. Les exigences complètes devraient être disponibles à la rentrée 2013.

Retrouvez le communiqué de presse du ministère.

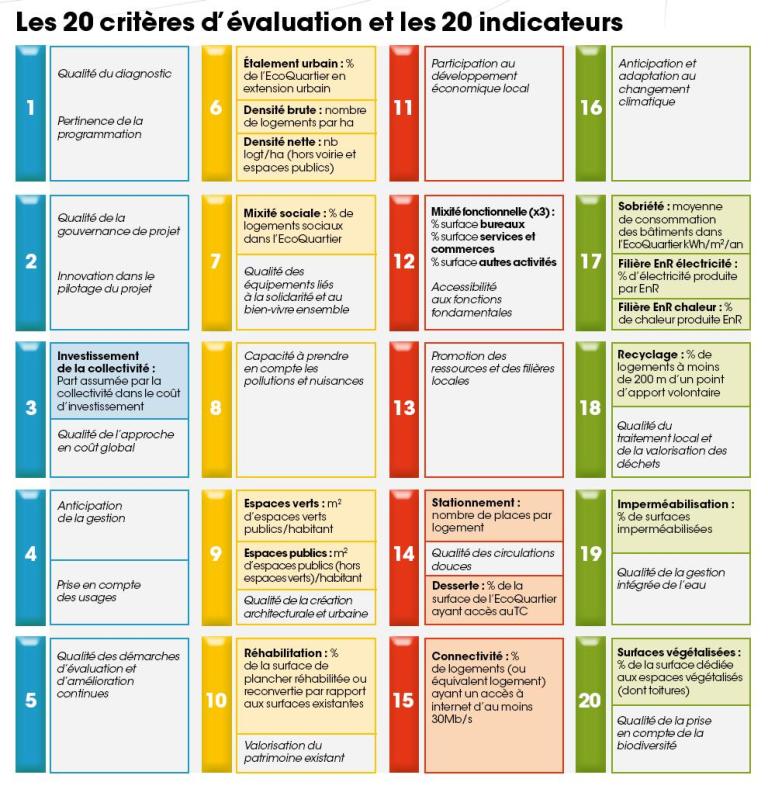

Suite aux deux appels à projets EcoQuartiers de 2009 et 2011, le ministère de l'Egalité des territoires et du Logement a clôturé sa phase d’expérimentation et de construction du référentiel ÉcoQuartier et a lancé le premier label national.

Ce label EcoQuartier permet de définir une base de réflexion commune pour l’ensemble des EcoQuartiers de France et constitue un véritable outil d’aide à la conception et à la réflexion de développement urbain durable pour l’ensemble des acteurs de projets urbains.

Le processus de labellisation :

Au lancement du processus de labellisation, la collectivité doit signer, après délibération du Conseil Municipal, la « Charte EcoQuartier » qui lui permet d’intégrer le Club EcoQuartier. Cette charte comprend 20 engagements que la collectivité s’engage à respecter.

Dès la signature de cette charte, le dossier de labellisation peut ensuite être complété. Ce dossier, à remplir sur la base des objectifs, se compose de 3 parties :

Dès la signature de cette charte, le dossier de labellisation peut ensuite être complété. Ce dossier, à remplir sur la base des objectifs, se compose de 3 parties :Après l’admission du projet, la collectivité entre dans un processus de suivi annuel jusqu’à l’obtention du label (après approximativement la livraison de 50% des espaces et des équipements publics et de 30% des bâtiments). La partie C du dossier doit alors être mise à jour mais cette fois avec les résultats et non plus avec les objectifs.

Une commission nationale délivre alors ou non le label et le projet peut ainsi utiliser le logo « Label National EcoQuartier ».

Le label national ÉcoQuartier ne repose pas sur une définition d’exigences mais insiste sur la «contextualisation» de chaque projet : il s’adapte au contexte local (environnemental et social), à la taille de la collectivité ou encore au stade d’avancement. Ce nouveau dispositif a ainsi pour but de soutenir le développement de projets pérennes et de qualité ; tout en rendant visible ces nouvelles pratiques à diverses échelles (nationale, européenne et internationale).

Ce label incite également les porteurs de projet à mener de nouvelles réflexions, sur les questions de densité, d’éco-mobilité, d’histoire et d’identité des lieux, d’animation des espaces,…qui sont nécessaires à la réalisation d’un quartier durable.

LesEnR accompagne les porteurs de projet urbain dans l’élaboration du dossier de labellisation.

Retrouvez l’ensemble des critères d’évaluation et indicateurs qui sont précisés dans le dossier de labellisation.

Dans la feuille de route pour la transition écologique publiée dans le cadre de la conférence environnementale qui s’est tenue en septembre dernier, le gouvernement faisait le constat de la grande difficulté dans laquelle les modifications tarifaires et réglementaires successives avaient placées les filières de l’éolien et du photovoltaïque.

Dans la feuille de route pour la transition écologique publiée dans le cadre de la conférence environnementale qui s’est tenue en septembre dernier, le gouvernement faisait le constat de la grande difficulté dans laquelle les modifications tarifaires et réglementaires successives avaient placées les filières de l’éolien et du photovoltaïque.

Parmi ces mesures figurent :

Parmi ces mesures figurent :La Région a voté son nouveau Schéma Directeur de la Région Ile de France le Jeudi 25 Octobre dernier.

Le SDRIF fixe les grandes orientations urbaines, économiques, environnementales et sociales de la Région Ile de France à l’horizon 2030.

Le SDRIF viendra ainsi remplacer le SDRIF de 1994 qui était en vigueur. Un nouveau SDRIF avait été proposé en 2007 avec avis favorable de l’enquête publique en 2008 mais retoqué par le Conseil d’Etat en 2010 suite à la loi du Grand Paris rendant le SDRIF incompatible. Une première révision a été amorcée suite à l’accord trouvé entre l’Etat et la Région concernant le Grand Paris Express en 2011.  Le SDRIF est composé de plusieurs documents :

Le SDRIF est composé de plusieurs documents :

Il fixe les orientations suivantes :

Les avis des collectivités de la Région Ile de France doivent maintenant être recueillis ainsi que ceux du Conseil Economique Social et Environnemental Régional et du Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable. Le SDRIF sera ensuite soumis à enquête publique en 2013. La validation du document en Conseil d’Etat est prévue pour fin 2013 / début 2014.

Page 28 sur 51