Vizea île de France

Vizea Sud-Est

Vizea Grand-Ouest

Vizea Sud-Ouest

Le 28 mai dernier, 4 jours après la victoire du béton et du ciment sur le décret bois, Arte diffusait en Prime Time un documentaire édifiant de Denis Delestrac sur l’exploitation du sable, deuxième ressource la plus utilisée dans le monde après l’eau, et principalement dans le domaine de la construction puisque c’est le composant principal du béton. Corollaire d’une telle surexploitation et des trafics associés : à ce rythme, les plages du monde auront disparu d’ici 2100.

Le 28 mai dernier, 4 jours après la victoire du béton et du ciment sur le décret bois, Arte diffusait en Prime Time un documentaire édifiant de Denis Delestrac sur l’exploitation du sable, deuxième ressource la plus utilisée dans le monde après l’eau, et principalement dans le domaine de la construction puisque c’est le composant principal du béton. Corollaire d’une telle surexploitation et des trafics associés : à ce rythme, les plages du monde auront disparu d’ici 2100.

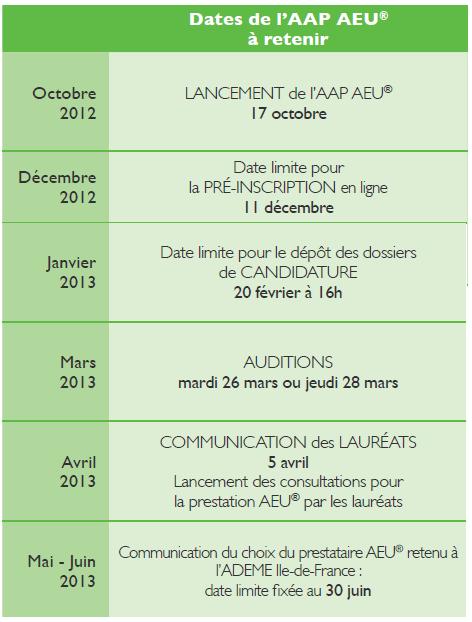

EME Ile-de-France lance la session 2013 de l’Appel à projets AEU®. L’Approche Environnemental de l’Urbanisme (AEU) est un outil d’aide à la décision pour les collectivités locales et les acteurs de l’urbanisme, visant à placer les enjeux de développement durable et en particulier environnementaux au cœur du processus d’élaboration d’un projet urbain ou de planification urbaine.

EME Ile-de-France lance la session 2013 de l’Appel à projets AEU®. L’Approche Environnemental de l’Urbanisme (AEU) est un outil d’aide à la décision pour les collectivités locales et les acteurs de l’urbanisme, visant à placer les enjeux de développement durable et en particulier environnementaux au cœur du processus d’élaboration d’un projet urbain ou de planification urbaine. e-France prévoit d’accompagner une dizaine de démarches AEU® en 2013.

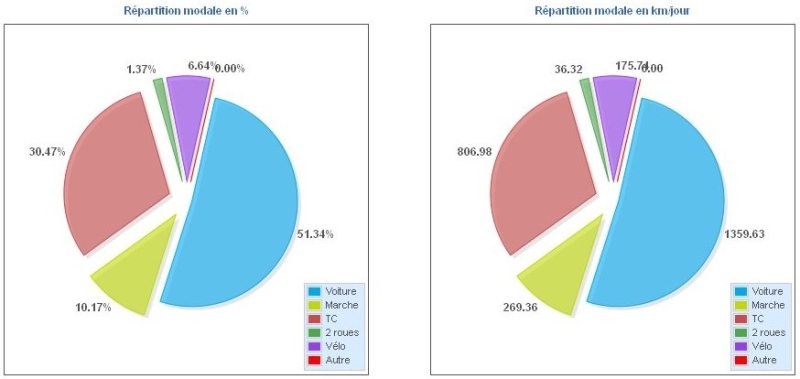

e-France prévoit d’accompagner une dizaine de démarches AEU® en 2013. Ce potentiel d’écomobilité est évalué à partir des distances de déplacement, des pourcentages de chaque mode de transport utilisé (voiture, transport en commun, modes doux…) et de la consommation d’énergie liée à chaque mode.

Un formulaire de saisie permet de prendre en compte les informations concernant le bâtiment, les occupants et le contexte d’implantation du bâtiment dans son environnement. Les différentes étapes de saisies sont réparties selon les quatre thèmes suivants :

Ces données contextuelles sont ensuite combinées avec des données statistiques issues de l’Enquête Nationale Transports et Déplacements et des Enquêtes Ménages-Déplacements. A l’issue du remplissage du formulaire, l’utilisateur peut ainsi visualiser :

Retrouvez ici :

- Le communiqué de presse du collectif Effinergie

- L’outil « Ecomobilité Effinergie » sur www.effinergie-ecomobilite.fr

la construction d’un marché unique de produits verts, la Commission Européenne expérimente durant 3 ans une nouvelle méthodologie de calcul d’empreinte environnementale, détaillée dans deux guides méthodologiques : l'un pour les produits et services, l’autre pour les entreprises.

la construction d’un marché unique de produits verts, la Commission Européenne expérimente durant 3 ans une nouvelle méthodologie de calcul d’empreinte environnementale, détaillée dans deux guides méthodologiques : l'un pour les produits et services, l’autre pour les entreprises. Ces deux guides généraux ont vocation à être complétés par des guides spécifiques à chaque catégorie de produits – les PEFCR (Product Environnemental Footprint Category Rules) – qui préciseront le champ de l’étude, et notamment les impacts environnementaux et étapes du cycle de vie les plus pertinents.

Ces deux guides généraux ont vocation à être complétés par des guides spécifiques à chaque catégorie de produits – les PEFCR (Product Environnemental Footprint Category Rules) – qui préciseront le champ de l’étude, et notamment les impacts environnementaux et étapes du cycle de vie les plus pertinents. à une vaste concertation lancée en novembre 2012, la Ministre de l’Égalité des Territoires et du Logement, Cécile Duflot, a clôturé le 28 mars 2013 les ateliers de travail sur l'habitat participatif, menés dans le cadre de la préparation du projet de loi Urbanisme et Logement. L’habitat participatif - et notamment les sociétés d’autopromotion et les coopératives d’habitants - est ainsi inscrit dans le projet de loi, qui sera présenté au Conseil des ministres en juin 2013. Aussi, l’article présente les grands éléments de ce projet et illustre ce sujet en s’appuyant sur le dernier ICEB Café (Mars 2013) traitant de l’habitat participatif.

à une vaste concertation lancée en novembre 2012, la Ministre de l’Égalité des Territoires et du Logement, Cécile Duflot, a clôturé le 28 mars 2013 les ateliers de travail sur l'habitat participatif, menés dans le cadre de la préparation du projet de loi Urbanisme et Logement. L’habitat participatif - et notamment les sociétés d’autopromotion et les coopératives d’habitants - est ainsi inscrit dans le projet de loi, qui sera présenté au Conseil des ministres en juin 2013. Aussi, l’article présente les grands éléments de ce projet et illustre ce sujet en s’appuyant sur le dernier ICEB Café (Mars 2013) traitant de l’habitat participatif. est simple : les magasins effectuent un examen de 22 points de contrôle, établissent un diagnostic point par point et rédigent une fiche synthétique. Ces éléments seront remis gratuitement au propriétaire du vélo.

est simple : les magasins effectuent un examen de 22 points de contrôle, établissent un diagnostic point par point et rédigent une fiche synthétique. Ces éléments seront remis gratuitement au propriétaire du vélo. Page 26 sur 51