Vizea île de France

Vizea Sud-Est

Vizea Grand-Ouest

Vizea Sud-Ouest

Il n’est pour le moment pas prévu de dispositifs similaires pour les bâtiments tertiaires.

A l’occasion du salon des énergies renouvelables à Lyon, jeudi 21 février l’association Effinergie a lancé son label Bepos Effinergie 2013 pour les bâtiments à énergie positive.

Le Grenelle de l’Environnement et la Directive Européenne sur la performance énergétique des bâtiments prévoient la généralisation des bâtiments proches de zéro énergie d’ici 2020 souvent appelés « bâtiment à énergie positive ». Bien que plusieurs projets de bâtiments, déjà opérationnels ou encore en construction, se réclament déjà de cette appellation, il n’existait jusque là pas de définition précise et partagée par tous et aucun label permettant de justifier et d’afficher ce niveau de performance énergétique.

Aussi, afin de continuer à poser les jalons de la performance énergétique du bâtiment de demain, le Collectif Effinergie a lancé le 21 février dernier à l’occasion du salon des énergies renouvelables à Lyon le label Bepos-Effinergie 2013. Ce label « expérimental », dont la mise en place effective aura lieu d’ici mi 2013, vise à proposer une définition du bâtiment à énergie positive commune à l’ensemble des acteurs et doit permettre la mise en avant de projets remarquables et ambitieux qui préfigureront les prochaines échéances réglementaires.

Les enjeux de la définition du BEPOS :

L’intitulé BEPOS s’est beaucoup démocratisé ces dernières années mais lorsqu’on s’intéresse de plus près à ces bâtiments qui se clament aujourd’hui BEPOS, on se rend rapidement compte que la définition du Bâtiment à Energie Positive diffère souvent d’un projet à l’autre. Parmi les grandes questions concernant cette définition, on retrouve principalement :

Les exigences du label Bepos Effinergie 2013 :

Pour obtenir le label, plusieurs pré-requis sont nécessaires. Tout d’abord, parce qu’un bâtiment producteur d’énergie doit d’abord être faiblement consommateur, le projet doit avant tout respecter les exigences du label Effinergie+ sorti il y a environ un an et bien entendu être conforme à la réglementation thermique 2012. De plus, il est nécessaire d’effectuer une évaluation du potentiel d’écomobilité du projet et d’effectuer une évaluation de la consommation d’énergie grise du bâtiment, c'est-à-dire la consommation d’énergie nécessaire à la mise en place des matériaux de construction.

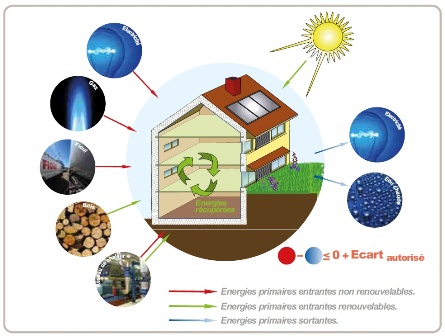

Enfin, l’obtention du label BEPOS Effinergie 2013 se base sur le bilan d’énergie primaire non renouvelable du projet qui doit s’approcher de zéro compte-tenu d’un écart autorisé. Cette notion d’écart doit permettre aux bâtiments à priori défavorisés pour la production d’énergie renouvelable (collectif de plusieurs étages, régions moins ensoleillées) de prétendre également à ce label. L’objectif est donc d’exiger un effort similaire pour tous les bâtiments visant le label, qu’il s’agisse d’une maison individuelle dans le sud de la France ou d’un immeuble collectif de six étages dans le nord de la France. L’écart autorisé dépend de la consommation de référence autorisée par le label Effinergie+ -de 40kWhep/m²/an – et des consommations des usagers non prise en compte par la RT (électroménager, informatique, audiovisuelle) ainsi que de la production de référence correspondant au potentiel de production en EnR du projet.

Les objectifs de l’association à travers ce label sont de :

Effinergie capitalisera ainsi sur les retours d’expérience grâce à l’observatoire BBC pour faire évoluer ce nouveau label et proposer des outils pédagogiques aux professionnels souhaitant rejoindre l’aventure du bâtiments à énergie positive.

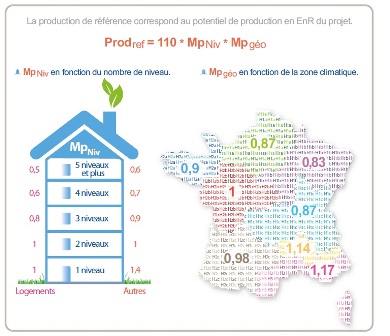

Plusieurs pistes d’améliorations ont déjà été identifiées. Ainsi, le potentiel de production d’énergie renouvelable est aujourd’hui défini de manière conventionnelle à partir de son potentiel photovoltaïque uniquement. Il est proposé dans cette définition un coefficient unique et relativement simple variant en fonction du nombre de niveaux maximal.

Il est demandé pour l’obtention du label de réaliser une évaluation de la consommation d’énergie grise et de l’écomobilité du bâtiment mais aucun niveau d’exigence réel n’a été établi. Cette « lacune » s’explique principalement par un manque important de retours d’expériences et de bases de données complètes pour intégrer ces notions et mettre en cohérence les hypothèses utilisées et les résultats.

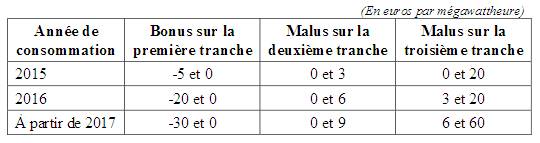

Les coefficients de conversion énergie primaire/énergie finale :

L’une des principales inconnues concernant la notion de BEPOS aujourd’hui était le choix des coefficients de conversion d’énergie primaire/énergie finale. Le lancement du label BEPOS permet ainsi de fixer ces coefficients de la manière suivante :

Le choix d’un coefficient nul pour certaines sources énergétiques comme la biomasse reste cependant critiqué et remis en cause par certains acteurs du secteur énergétique car la production et le transport du combustible biomasse utilise fatalement de l’énergie non renouvelable tout comme la fabrication et le recyclage des panneaux solaires (photovoltaïques ou solaire thermique) demandent également de l’énergie.

D’autre part, rappelons également que le coefficient de conversion utilisé pour l’électricité est de 2,58 comme pour la réglementation thermique. Or, ce coefficient a été fixé à 2,58 dans les années 1960, à une époque où le pétrole fournissait encore l’essentiel de l’électricité. Depuis, le pétrole a été largement remplacé par le nucléaire en France avec des rendements de production électriques plus faibles ce qui aurait logiquement du s’accompagner par une augmentation du coefficient de conversion qui serait aujourd’hui d’environ 3,3. Le fait que l’électricité bénéficie toujours de cette « prime légal » de près de 25% restent donc très contestable.

La notion d’écart accepté à l’énergie positive :

L’écart accepté est la somme de la consommation de référence pour les usages réglementés et de la consommation de référence pour les usages non pris en compte par la RT (Aueref ), calculé en fonction de la typologie de bâtiment, et à laquelle on soustrait une production de référence (Prod ref).

La production de référence correspond au potentiel de production en EnR du projet en tenant compte des technologies actuelle des panneaux photovoltaïques, du potentiel solaire local défini en fonction de la zone climatique, de la typologie de bâtiment du nombre de niveau maximal autorisé par les documents d’urbanisme .

2013, le CREDOC (centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie) a publié un rapport sur ce phénomène en se basant sur des études réalisées en France et à l’étranger, dans le but de mieux le cerner et de mettre en avant l’importance des incitations comportementales dans sa limitation.

2013, le CREDOC (centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie) a publié un rapport sur ce phénomène en se basant sur des études réalisées en France et à l’étranger, dans le but de mieux le cerner et de mettre en avant l’importance des incitations comportementales dans sa limitation.

Source : note d’analyse du CREDOC : Comment limiter l’effet rebond des politiques d’efficacité énergétique dans le logement ? L’importance des incitations comportementales

grandes priorités définies dans le SRCAE récemment adopté en Ile-de-France figure notamment l’objectif de renforcer l’efficacité énergétique dans le secteur du bâtiment et d’accélérer le rythme des réhabilitations (les doubler dans le secteur tertiaire et les tripler dans le secteur des logements) d’ici à l’horizon 2020.

grandes priorités définies dans le SRCAE récemment adopté en Ile-de-France figure notamment l’objectif de renforcer l’efficacité énergétique dans le secteur du bâtiment et d’accélérer le rythme des réhabilitations (les doubler dans le secteur tertiaire et les tripler dans le secteur des logements) d’ici à l’horizon 2020.  Dans l’objectif de généraliser les projets de réhabilitations de qualité, en particulier sur les aspects énergétiques, de soutenir une dynamique régionale sur la problématique de la réhabilitation des bâtiments existants et afin de démontrer que l’application des principes du développement durable est une source de créativité mais aussi d’agrément et de convivialité, en termes d’usages et d’aspects socioculturels, l’ADEME et la région Ile-de-France lancent la session 4 de l’appel à projets "Réhabilitation Durable" sur les thématiques de la basse consommation d’énergie et des faibles émissions de gaz à effet de serre.

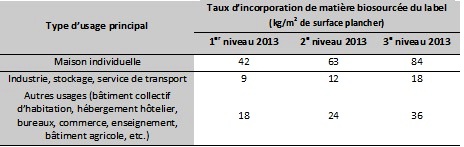

Dans l’objectif de généraliser les projets de réhabilitations de qualité, en particulier sur les aspects énergétiques, de soutenir une dynamique régionale sur la problématique de la réhabilitation des bâtiments existants et afin de démontrer que l’application des principes du développement durable est une source de créativité mais aussi d’agrément et de convivialité, en termes d’usages et d’aspects socioculturels, l’ADEME et la région Ile-de-France lancent la session 4 de l’appel à projets "Réhabilitation Durable" sur les thématiques de la basse consommation d’énergie et des faibles émissions de gaz à effet de serre.  Les matériaux « biosourcés » ou « biomatériaux » sont des matériaux d’origine végétale ou animale : il s’agit notamment du bois et de ses dérivés, du chanvre, de la paille, de la plume ou de la laine de mouton. Ils présentent deux atouts environnementaux principaux :

Les matériaux « biosourcés » ou « biomatériaux » sont des matériaux d’origine végétale ou animale : il s’agit notamment du bois et de ses dérivés, du chanvre, de la paille, de la plume ou de la laine de mouton. Ils présentent deux atouts environnementaux principaux :

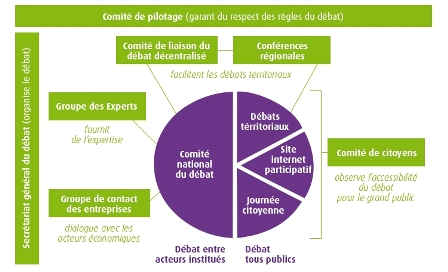

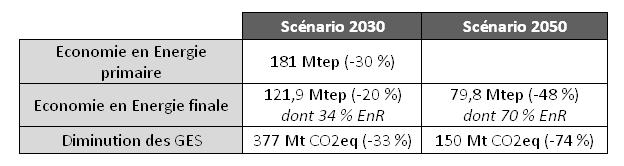

À l'occasion du débat national sur la transition énergétique lancé le 29 novembre 2012 par le ministère de l’Ecologie et de l’énergie, l’ADEME vient de publier une étude sur deux scénarios énergétiques et climatiques pour 2030 et 2050. Ces scénarios volontaristes permettrait en effet de réduire la consommation d'énergie de 20 % d'ici 2030 et de près de 50 % à l’horizon 2050.

À l'occasion du débat national sur la transition énergétique lancé le 29 novembre 2012 par le ministère de l’Ecologie et de l’énergie, l’ADEME vient de publier une étude sur deux scénarios énergétiques et climatiques pour 2030 et 2050. Ces scénarios volontaristes permettrait en effet de réduire la consommation d'énergie de 20 % d'ici 2030 et de près de 50 % à l’horizon 2050.

Organisé du 5 au 7 décembre 2012, les Grands prix Simi (le salon de l'immobilier de l'entreprise), ont désigné leurs projets immobiliers et urbains lauréats. Les Grands prix Simi sont organisés chaque année par le groupe Moniteur et parrainés par Generali real estate.

Organisé du 5 au 7 décembre 2012, les Grands prix Simi (le salon de l'immobilier de l'entreprise), ont désigné leurs projets immobiliers et urbains lauréats. Les Grands prix Simi sont organisés chaque année par le groupe Moniteur et parrainés par Generali real estate. Page 27 sur 51