Vizea île de France

Vizea Sud-Est

Vizea Grand-Ouest

Vizea Sud-Ouest

En milieu urbain, deux phénomènes de chaleur occurrent principalement : la surchauffe urbaine diurne et l’effet d’îlot de chaleur urbain nocturne.

La surchauffe urbaine se manifeste en journée sous l’effet de l’absorption intense du rayonnement solaire par les surfaces minérales majoritaires en ville, telles que les chaussées, les trottoirs et les façades. Ces matériaux, caractérisés par un albédo généralement faible (notamment le bitume), absorbent une grande part du rayonnement incident et présentent une forte capacité de stockage thermique. Ce phénomène est renforcé par l’imperméabilisation des sols, la faible couverture végétale limitant l’évapotranspiration, la rareté des surfaces en eau et les apports de chaleur d’origine anthropique.

L’effet d’îlot de chaleur urbain correspond quant à lui à la persistance de températures élevées durant la nuit par rapport au milieu rural, résultant de la restitution progressive de la chaleur emmagasinée par les matériaux urbains au cours de la journée. Il est accentué par la densité et la morphologie du bâti, qui limitent la ventilation et le rafraîchissement nocturne, ainsi que par la continuité des émissions de chaleur liées aux usages urbains.

En plus d’être une gêne pour les habitants lors des fortes chaleurs estivales, il devient un risque à anticiper auquel la ville doit s’adapter, c’est-à-dire la combinaison entre un aléa (canicule) et un enjeu (santé des populations) tout en prenant en compte sa probabilité d’occurrence (récurrence en saison estivale).

La TRACC (Trajectoire de Réchauffement de Référence pour l’Adaptation au Changement Climatique), un référentiel national élaboré par Météo France et le Ministère de la Transition Ecologique, fournit des projections climatiques fiables à l’échelle de la France métropolitaine pour guider les politiques d’adaptation et la planification territoriale face au réchauffement climatique dans son rapport de consultation publique publié fin 2023 :

• Une poursuite marquée du réchauffement thermique, avec une hausse moyenne des températures en France métropolitaine par rapport à la période 1900-1930, dans le scénario tendanciel retenu pour l’adaptation.

• Une augmentation du nombre de jours de fortes vagues de chaleur : par rapport à la période de référence 1976-2005, le nombre annuel de jours où la température maximale dépasse 35 °C est projeté d’augmenter fortement.

• Des précipitations annuelles globalement stables, mais avec une redistribution saisonnière : la TRACC projette une légère augmentation des cumuls annuels mais une baisse des précipitations estivales par rapport à 1976-2005, reflétant des contrastes saisonniers plus marqués.

• Des conditions atmosphériques contribuant à l’aggravation des phénomènes de surchauffe urbaine et d’îlot de chaleur urbain, notamment la fréquence accrue de situations anticycloniques et de vents faibles, limitant la dispersion de la chaleur et rendant les vagues de chaleur plus persistantes et difficiles à supporter, en particulier en milieu urbain.

En conséquence, les impacts négatifs associés aux vagues de chaleur et aux événements climatiques extrêmes sont appelés à s’intensifier à l’échelle nationale, avec des effets marqués sur les populations et les territoires : augmentation des risques sanitaires et de la surmortalité, baisse de la productivité, tensions accrues sur les ressources en eau et en énergie, saturation des équipements, ou encore vulnérabilité renforcée des espaces urbains.

Afin d’évaluer la contribution des aménagements à l’atténuation des phénomènes de chaleur en ville, Vizea accompagne les maîtrises d’ouvrage dans l’optimisation bioclimatique des projets urbains. Pour ce faire, des campagnes de mesures de température avant et après projet sont mises en place. Deux types de mesures sont réalisables :

Les caméras thermiques offrent une visualisation du comportement thermique d’éléments urbains à un instant t en mesurant leur température de surface. Ces données permettent d’appréhender les facteurs influençant la température de surface des éléments urbains, et ainsi de tirer des conclusions quant aux matériaux, à l’orientation, aux couleurs, aux types de mise en scène de l’eau, au type de végétation ou encore aux types d’aménagement favorables au confort bioclimatique des espaces extérieurs urbains.

Ces données sont collectées par des mesures directement sur le terrain. En considérant les évolutions du climat en faveur de phénomènes de chaleur accrus, une journée caniculaire est privilégiée pour les prises de vue.

Les conclusions tirées de cette campagne de mesure permettent d’orienter les choix d’aménagement en faveur de villes plus résilientes face aux canicules.

Visualisation par caméra thermique des températures sur l’espace public - Vizea

Dans le but d’appréhender le comportement thermique de site défini, des capteurs thermiques fixes sont placés durant toute la période estivale à des emplacements judicieusement choisis avec les maitrises d’ouvrage, tels que des espaces extérieurs requalifiés à forte affluence, ou encore des espaces voués à accueillir des aménagements de type « îlot de fraicheur ». Ces capteurs effectuent des mesures de température et d’hygrométrie à pas de temps rapproché afin d’évaluer de manière continue les conditions bioclimatiques réelles. L’analyse croisée des données sur plusieurs plages horaires, notamment diurne et nocturne, permet de caractériser de manière fine le comportement d’un site face aux phénomènes de surchauffe et d’îlot de chaleur urbains sur une période caniculaire judicieusement sélectionnée. Les données sont systématiquement confrontées à des références, tel qu’un point frais non soumis aux aménagements dans un parc densément planté, ou les données d’une station météo France sur la période étudiée.

Pose de capteurs fixes sur le territoire de l’Etablissement Public Territorial Est Ensemble (93) – Vizea

Ces campagnes de mesure sont conduites à deux reprises : une fois avant le début des travaux d’aménagement, puis une fois les travaux finis, afin de quantifier précisément la contribution du projet à la réduction des phénomènes de chaleur en ville. Les sites sont ensuite reclassés par rapport à leur comportement initial en point chaud, point intermédiaire ou point frais. Réalisés en différents points du projet, une projection cartographique de la résilience bioclimatique des aménagements est alors visualisable.

Visualisation graphique des mesures des capteurs thermiques fixes sur une période caniculaire de 10 jours – Vizea

À l’approche des élections municipales de 2026, les enjeux environnementaux occupent une place croissante dans le débat public. Longtemps perçues comme des scrutins de proximité cantonnés à la gestion quotidienne, les élections locales sont désormais reconnues comme un levier majeur de la lutte contre le changement climatique. En France, les communes et intercommunalités concentrent une part importante des décisions qui influencent directement les émissions de gaz à effet de serre, qu’il s’agisse de l’aménagement urbain, des politiques de mobilité, de la gestion des bâtiments ou de la production d’énergie. Le maire, en tant que chef de l’exécutif municipal, se situe au cœur de cette transformation.

Regardons plus précisément sur certaines thématiques comment nous pouvons établir ces influences.

Le secteur du bâtiment représente l’un des principaux postes d’émissions de gaz à effet de serre à l’échelle locale, en raison des besoins de chauffage, de climatisation et de l’ancienneté d’une grande partie du parc immobilier. Le maire dispose d’un pouvoir déterminant pour orienter la trajectoire de décarbonation des bâtiments, à commencer par le patrimoine communal. Les choix d’investissement réalisés durant un mandat (rénovation thermique des écoles, des équipements sportifs ou des bâtiments administratifs par exemple) ont des effets durables sur les consommations énergétiques et les émissions associées, souvent sur plusieurs décennies.

Au-delà du parc public, les décisions municipales influencent également la rénovation des logements privés. Par le biais des politiques d’urbanisme, des dispositifs d’accompagnement des ménages et de l’animation territoriale, les communes peuvent accélérer ou freiner la transition énergétique du parc résidentiel. Le maire joue aussi un rôle de facilitateur entre les acteurs locaux (bailleurs sociaux, copropriétés, artisans) et les dispositifs nationaux ou régionaux de financement. À l’échelle d’une ville, une stratégie ambitieuse de rénovation énergétique permet de réduire structurellement les émissions de GES tout en améliorant le confort des habitants et en luttant contre la précarité énergétique.

Un autre exemple d’influence est concrètement le choix et la préférence des maires pour certains projets de construction ou de rénovation de bâtiments. S’ils ne participent pas directement au dessin architectural des projets, les maires ont leur mot à dire sur les permis de construire déposés et ont clairement le pouvoir d’influencer un projet. Une des situations rencontrées à de multiples reprises au sein des missions de Vizea est de constater qu’un maire valide un projet sur le presque seul aspect esthétique d’un bâtiment, quand les projets concurrents auront une meilleure réponse environnementale. L’ensemble des critères ne sont pas tous jugé et la beauté relative d’une façade peut facilement l’emporter.

Le secteur des transports constitue l’un des premiers postes d’émissions de GES en milieu urbain. Dans ce domaine, les décisions municipales ont un impact particulièrement visible et rapide. Le maire dispose de leviers puissants pour orienter les pratiques de mobilité, notamment à travers l’aménagement de l’espace public. Le développement des mobilités actives, comme la marche et le vélo, dépend largement de la volonté politique locale de redistribuer l’espace urbain, de sécuriser les déplacements et de rendre ces alternatives attractives face à la voiture individuelle.

Les politiques de mobilité portées par les municipalités influencent également l’usage des transports en commun et la place de la voiture en ville. Les choix en matière de stationnement, de limitation de vitesse, de zones à faibles émissions ou de soutien aux transports collectifs façonnent les comportements quotidiens des habitants. À l’échelle d’un mandat, ces décisions peuvent entraîner une baisse significative des émissions liées aux déplacements, tout en améliorant la qualité de l’air et le cadre de vie. Les élections municipales de 2026 détermineront ainsi si les villes poursuivent ou non la transformation engagée ces dernières années vers des mobilités moins carbonées.

La gestion des déchets relève directement des compétences locales et constitue un levier important de réduction des émissions de gaz à effet de serre, notamment à travers la limitation des déchets enfouis et la valorisation des matières. Les choix opérés par les maires en matière de collecte, de tri et de traitement influencent les émissions de méthane issues des décharges, ainsi que les émissions indirectes liées à la production de biens neufs.

En favorisant le tri à la source des biodéchets, le compostage et le développement des filières de réemploi, les municipalités contribuent à une logique d’économie circulaire qui réduit la pression sur les ressources naturelles et l’empreinte carbone des territoires. Les politiques d’achats publics responsables, également décidées au niveau local, peuvent amplifier cet effet en orientant la demande vers des produits durables et sobres en carbone. Là encore, l’orientation donnée par les équipes municipales élues en 2026 aura des conséquences durables sur les flux de matières et les émissions associées.

Les communes jouent un rôle croissant dans la transition énergétique, notamment par la gestion de leurs propres consommations et par le soutien au développement des énergies renouvelables locales. Le maire peut impulser le développement de projets photovoltaïques, de réseaux de chaleur ou de solutions de production d’énergie décarbonée en mobilisant le foncier communal et en facilitant les partenariats avec des acteurs publics ou citoyens.

La maîtrise de l’énergie passe également par l’optimisation des usages, notamment à travers la modernisation de l’éclairage public ou la gestion intelligente des bâtiments municipaux et bien sûr leur rénovation). Ces actions, parfois perçues comme techniques, ont pourtant un impact direct sur les émissions locales de gaz à effet de serre. En orientant les investissements vers des dispositions sobres et renouvelables, les maires élus en 2026 pourront réduire durablement la dépendance des villes aux énergies fossiles.

Enfin, les politiques environnementales municipales ne se limitent pas à la réduction directe des émissions. Le développement de la nature en ville, la renaturation des espaces urbains et l’adaptation au changement climatique constituent des axes complémentaires portés par les maires. En favorisant les espaces verts, les sols perméables et l’agriculture urbaine, les communes améliorent la résilience des territoires face aux vagues de chaleur et aux événements climatiques extrêmes, tout en contribuant indirectement au stockage du carbone et à la sobriété énergétique.

La décarbonation d’un territoire ne se limite pas à une juxtaposition de projets sectoriels. Elle repose sur une vision stratégique, généralement formalisée dans des documents de planification climatique comme les Plans Climat-Air-Énergie Territoriaux, souvent pilotés à l’échelle intercommunale mais fortement influencés par les orientations des maires. Le maire contribue à définir les priorités, les objectifs de réduction des émissions et les arbitrages budgétaires qui traduisent les engagements climatiques en actions concrètes.

À travers ses compétences en matière d’urbanisme, d’aménagement et de développement économique, le maire façonne la structure même de la ville. La densité urbaine, la localisation des activités, la place accordée aux espaces naturels ou aux zones commerciales périphériques ont des conséquences directes sur les déplacements, les consommations d’énergie et l’artificialisation des sols. Les choix opérés lors d’un mandat municipal peuvent ainsi inscrire une ville sur une trajectoire compatible avec les objectifs climatiques nationaux ou, au contraire, renforcer des modèles urbains fortement émetteurs de gaz à effet de serre.

Les élections municipales de 2026 constituent un moment charnière pour l’avenir climatique de nos villes. Derrière des choix apparemment locaux se dessinent des trajectoires de long terme en matière d’émissions de gaz à effet de serre, de qualité de vie et de résilience écologique. Le maire, par ses compétences transversales et sa capacité à orienter l’action publique locale, s’impose comme un acteur central de la transition écologique. A ce titre, le débat électoral de 2026 devra pleinement intégrer les enjeux climatiques, tant ils conditionnent l’avenir des territoires et de leurs habitants.

Jules Drique a pris la tête de l’agence Vizea à Nantes avec une double conviction : l’envie personnelle de s’ancrer dans un territoire qu’il aime, et la certitude que le Grand Ouest est un laboratoire majeur de la transition écologique.

Portée par le principe de “collopement” de Vizea – qui encourage l’initiative et la prise de responsabilités des collaborateurs – l’ouverture de cette agence s’inscrit dans une dynamique forte : accompagner de près les collectivités, aménageurs et acteurs privés face aux défis du réchauffement climatique, de la ressource en eau, de la biodiversité et de l’aménagement sobre.

Dans cette interview, il revient sur son rôle de directeur d’agence, les enjeux environnementaux et urbains du territoire nantais, la manière dont Vizea Grand-Ouest se distingue dans ses missions, et la vision qu’il porte pour les prochaines années… jusqu’à un souhait “magique” pour la Loire et son bassin versant.

L’agence de Nantes de Vizea est née de mon envie personnelle de m’installer dans cette ville et de la confiance que m’ont accordé les associés historiques Jean-François et François-Xavier en application du concept interne de "Collopement" qui amène notre société à soutenir le développement personnel de ses salariés, en favorisant leur prise de responsabilités.

Au-delà de cette dynamique personnelle et de confiance, j’avais la conviction que Nantes et le Grand Ouest était un territoire où Vizea pouvait avoir un impact fort et que les collectivités et les acteurs portent de vraies ambitions de sobriété, de planification écologique et de résilience. Ouvrir une agence ici était l’occasion de renforcer la présence de Vizea dans le Grand Ouest et de construire une équipe pluridisciplinaire capable d’accompagner les acteurs locaux avec ambition, proximité et exigence technique.

En tant que directeur de l’agence de Nantes, j’occupe un rôle à la fois stratégique et opérationnel. Il combine plusieurs responsabilités :

Dans le Grand Ouest, je souhaite impulser une dynamique de présence renforcée auprès des acteurs publics et privés, avec l’ambition de devenir un interlocuteur incontournable sur les sujets de transition écologique, que ce soit à l’échelle du bâtiment, des opérations d’aménagement ou de la planification territoriale.

Mon objectif est aussi de continuer à structurer nos métiers – l'approche multi-échelle bas carbone, l'énergie, la, résilience climatique, l'écologie urbaine, pour maintenir un haut niveau d’expertise.

Je veux également consolider une dynamique collective forte : une agence où chacun progresse, se sent légitime, prend des responsabilités et trouve sa place dans un projet commun.

Sur le territoire nantais et plus largement dans le Grand Ouest, les enjeux sont très clairs : réchauffement accéléré, pression sur la ressource en eau et artificialisation encore trop forte.

Les travaux du GIEC des Pays de la Loire montrent déjà une hausse de +1,5 °C, des vagues de chaleur plus fréquentes et une situation hydrique très dégradée, avec seulement 11 % des masses d’eau en bon état et un risque important d’étiages sévères dans les prochaines décennies

À cela s’ajoutent la fragilité de la biodiversité locale, le recul des zones humides, et une forte exposition du littoral aux submersions et à l’érosion.

Dans un territoire aussi dynamique que le nôtre, le défi consiste à concilier attractivité, sobriété et résilience, en repensant nos manières d’aménager, de construire et d’accompagner les acteurs publics et privés dans la transition.

Ces constats, Vizea les vit de manière très opérationnelle. Nous avons accompagné Nantes Métropole sur des démarches structurantes — l’évaluation à mi-parcours du Plan Local de l’Habitat (PLH), l’expertise pour faire évoluer le PLUi vers plus de densité maîtrisée et plus de nature en ville — mais aussi Rennes Métropole, notamment sur son PLH et sur l’application de son référentiel d’aménagement énergie & bas carbone.

Ces missions nous donnent une lecture fine des leviers concrets de la transition territoriale, et des arbitrages à mener pour transformer durablement les pratiques d’aménagement.

L’enjeu, aujourd’hui, c’est de permettre aux territoires de concilier attractivité, sobriété et résilience, et de faire en sorte que ces ambitions environnementales deviennent des actions concrètes à toutes les échelles.

Ce qui distingue l’agence Vizea Grand Ouest, c’est d’abord notre capacité à combiner vision stratégique et opérationnalité. Nous accompagnons aussi bien les collectivités dans leurs documents structurants — PCAET, SCOT, PLUi, PLH, référentiels d’aménagement — que les aménageurs et promoteurs dans le développement de leurs opérations.

Ensuite, nous sommes ancrés dans le territoire : les missions que nous avons menées autour de Nantes comme de Rennes nous donnent une connaissance fine des acteurs, des enjeux locaux, et des dynamiques propres au Grand Ouest.

Enfin, notre approche est résolument pluridisciplinaire et coopérative. On croise urbanisme durable, énergie, bas carbone, biodiversité, confort, eau, paysage… et on avance toujours en co-construction avec les acteurs locaux. Notre objectif est simple: transformer la transition écologique en solutions concrètes, adaptées au territoire et à ses projets.

J’imagine l’évolution de l’agence en plusieurs temps.

Les années 2026 et 2027 seront marquées par plusieurs échéances électorales, à l’échelle municipale comme nationale. Comme à chaque cycle politique, cela crée une période d’incertitude et de recalage des priorités, avec des pauses dans certains projets puis des ré-impulsions selon les nouvelles orientations. L’agence se prépare surtout à être adaptable, à l’écoute et capable d’accompagner les collectivités quel que soit le contexte.

Au-delà de ce moment de transition, l’agence a vocation à renforcer sa présence auprès des acteurs du territoire. Nous souhaitons monter en puissance sur les enjeux émergents : l’intégration de la santé dans l’aménagement, la vulnérabilité climatique, et la neutralité carbone. Ce sont des piliers qui vont structurer les politiques publiques dans les prochaines années.

Nous allons également continuer à développer notre maîtrise d’œuvre environnementale, du quartier au bâtiment, pour transformer les ambitions environnementales en solutions concrètes : hydrologie, biodiversité, bas carbone, confort d’été.

Enfin, je souhaite que l’agence poursuive son évolution en tant qu’acteur de référence du Grand Ouest sur l’accompagnement de la transition écologique. Nous avons déjà posé des bases solides avec Nantes et Rennes, et notre objectif est de continuer à structurer cette position, avec une équipe pluridisciplinaire, innovante et ancrée localement.

Si je pouvais transformer un lieu du Grand Ouest demain matin, ce serait le fleuve de la Loire pour lui offrir une reconnaissance institutionnelle et symbolique forte : faire en sorte qu’il soit considéré comme “personne juridique” — c’est-à-dire doté de droits.

L’idée peut sembler un peu utopique, mais elle a le mérite d’ouvrir un autre regard sur ce que représente la Loire : un être vivant, porteur d’une histoire, d’écosystèmes fragiles, d’une biodiversité remarquable, d’un corridor naturel, d’un patrimoine naturel et culturel, plus qu’une simple “ressource”. Elle s’inspire des démarches déjà initiées pour d’autres fleuves dans le monde et de réflexions qui émergent en France. Il s’agit de donner à la Loire le droit d’exister, de vivre, de se régénérer, de voir respectées ses dynamiques naturelles et son bassin versant, de défendre ses intérêts dans la durée.

Si demain la Loire avait des droits - le droit au maintien de la biodiversité, le droit à la continuité écologique, le droit d’être défendue - on serait amenés à repenser nos usages du fleuve : la gestion des eaux, les activités qui l’impactent, les projets situés dans son bassin versant… car toute atteinte avérée à son intégrité pourrait être contestée ou sanctionnée, comme si la Loire pouvait être représentée et défendre ses intérêts

Alors oui, si j’avais un vœu “magique” demain matin : offrir à la Loire la parole, la protection, la reconnaissance. Et faire de son bassin versant un territoire vivant, respecté, et capable de traverser les décennies en préservant ses milieux, ses paysages, sa biodiversité — pour les habitants, pour les générations futures, et pour le vivant tout entier.

Le 12 août dernier, en Ile de France, nos capteurs vizéens ont enregistré deux réalités très différentes à seulement trois kilomètres d’écart.

• En cœur de ville : 42 °C à 17 h, et une température qui n’est jamais descendue en dessous de 23 °C la nuit suivante.

• Dans un parc voisin : 28,5 °C au maximum, puis un retour sous 20 °C dès 1 h 30 du matin.

Un écart de 14 °C entre jour et nuit impressionne mais c'est surtout l'impact sur les températures nocturne qui illustre la force du phénomène d’îlot de chaleur urbain (ICU).

Documenté depuis les années 1960, il s’impose comme l’un des symboles les plus tangibles des impacts du changement climatique sur la vie quotidienne.

Derrière cet ICU se cachent des enjeux multiples :

Le mécanisme est connu et cumule plusieurs facteurs :

Résultat : en moyenne 2 à 4 °C de plus en ville que dans les zones périurbaines, et jusqu’à 8 à 10 °C lors des canicules [Météo-France, 2020]. L’ICU est le produit d’un urbanisme centré sur la minéralité, la densité et la voiture.

Les vagues de chaleur sont devenues l’un des premiers risques climatiques.

Les cartes de l’INSEE et du CEREMA montrent que les quartiers les plus denses et défavorisés sont les plus exposés. À Marseille, Lyon, Toulouse, Lille, ou dans des villes moyennes, le constat est identique : les espaces publics deviennent des fournaises, accentuant les inégalités sociales et sanitaires.

L’ICU n’est pas seulement un inconfort, c’est un enjeu vital :

En 2022, environ 2 800 décès supplémentaires ont été attribués aux vagues de chaleur [Santé Publique France, 2023]. L’ICU agit comme un multiplicateur de ce risque.

Face à la chaleur, la réponse réflexe est la climatisation. Mais cette solution renforce le problème :

Un engrenage : plus il fait chaud, plus on climatise, plus la ville chauffe.

On ne gère que ce que l’on mesure. Des campagnes locales avec capteurs de température et d’humidité permettent de cartographier finement la chaleur. Rennes, Paris ou Lyon s’y sont déjà engagées. Ces données servent à cibler la végétalisation, tester des revêtements clairs, ou évaluer l’effet de l’eau en ville.

La modélisation numérique complète ces observations. Elle permet de comparer différents scénarios d’aménagement et d’anticiper leurs impacts microclimatiques. Sans ces outils, les politiques de rafraîchissement risquent de rester cosmétiques.

L’ICU n’est pas une fatalité. Il résulte de choix urbains, et peut être combattu par d’autres choix :

L’ICU révèle nos choix passés : des villes conçues pour la densité, la voiture, le rendement foncier. Mais il ouvre aussi une possibilité : repenser la ville comme un espace de fraîcheur partagée.

Chaque arbre planté, chaque cour désasphaltée, chaque sol rendu perméable est une victoire. Mais seule une stratégie globale, inscrite dans la durée, transformera réellement nos villes.

Sans action, elles deviendront des pièges thermiques. Avec courage et imagination, elles peuvent devenir des refuges de résilience.

L’écart de 14 °C mesuré en Ile de France entre une rue minérale et un parc voisin n’est pas une anecdote locale : c’est le reflet d’une ville à deux vitesses. Une ville qui chauffe et retient la chaleur, et une autre, plus végétalisée, qui respire encore.

La question n’est pas scientifique mais politique : quel modèle voulons-nous pour l’avenir ?

La réponse se mesure parfois simplement : dis-moi comment ta ville respire la nuit, je te dirai si elle a un avenir.

Nous le savons, les prochaines années sont charnières pour inscrire les secteurs du bâtiment, des transports et de l’aménagement dans une dynamique de décarbonation massive, en vue d’atteindre les objectifs fixés par la stratégie nationale bas carbone (SNBC) à l’échelle française, qui vise la neutralité carbone de la France en 2050.

Si de plus en plus de réglementations régissent le bâtiment et sa performance environnementale, l’échelle de l’aménagement est encore peu regardée sous l’angle des émissions de gaz à effet de serre, pour concrètement passer un cap vers la décarbonation.

Des méthodologies d’évaluation existent pourtant à l’échelle des opérations d’aménagement et de renouvellement urbain, pour réaliser des études dites « BEGES Quartier ».

Qu’est-ce qu’un BEGES Quartier ?

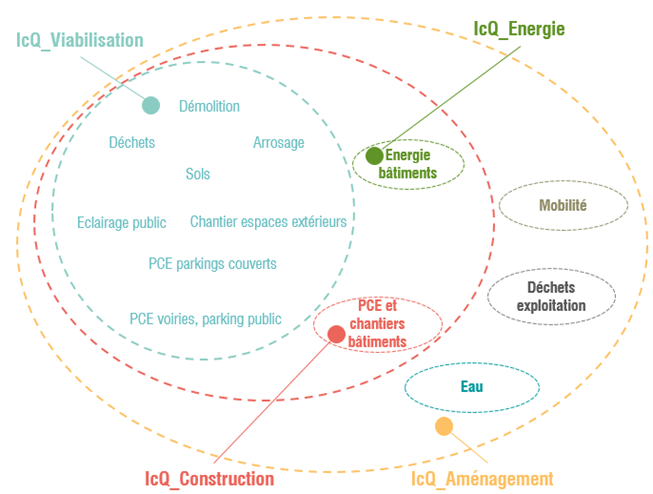

Le bilan de gaz à effet de serre d’une opération d’aménagement est une évaluation de l’ensemble des émissions de GES de l’entité étudiée, sur une durée de vie fixée (usuellement de 50 ans). Ces émissions sont quantifiées par poste, c’est-à-dire qu’elles sont caractérisées selon leur origine. Les postes analysés sont les suivants :

Phase chantier :

- Energie : énergie consommée par les usages des chantiers (engins, base vie…)

- Matériaux : matériaux mis en œuvre pour les travaux portant sur les bâtiments et les espaces publics

- Changement d’usage des sols : flux carbone induits par la libération et la séquestration de carbone dans les sols et la végétation

- Transport : transport des terres et des déchets depuis le chantier vers leurs exutoires.

Phase exploitation :

- Energie : énergie consommée par les bâtiments et les espaces extérieurs

- Mobilité : ensemble des déplacements des usagers du quartiers pendant toute la phase de vie du quartier

- Déchets : ensemble des déchets générés et traités

- Eau : consommation d’eau des bâtiments et des espaces extérieurs

Est-ce réglementaire ?

A l’heure actuelle, la réalisation d’un bilan de GES d’une opération d’aménagement est obligatoire dans le cadre d’une étude environnementale d’impact. Cette évaluation porte sur la caractérisation des émissions de l’existant, c’est-à-dire du scénario sans opération d’aménagement, et des émissions du scénario projet. Ces deux scénarios sont ensuite comparés pour identifier l’impact réel du projet par rapport à ce qui existe déjà.

À la suite de la réalisation du bilan, des mesures E-R-C (Eviter, Réduire et Compenser) doivent être définies pour le projet et suivies dans le temps. Ces mesures ont pour objectifs de réduire les émissions de GES mais ne constituent pas réellement une remise en question profonde du projet et des grandes orientations qui peuvent réduire drastiquement les émissions. D’autant plus que pour la majorité des opérations, le bilan de GES est réalisé une fois que le projet urbain est dessiné et validé, c’est-à-dire une fois que les orientations de conception les plus impactantes ne peuvent plus vraiment être modifiées.

Le moment auquel le BEGES est réalisé est donc crucial pour réellement engager une conception vertueuse et bas carbone des aménagements, de manière à intervenir avant que les décisions de programmation et de conception des espaces ne soient tranchées. La collaboration avec toutes les parties prenantes est également importante pour prendre en compte les contraintes de chacun et envisager le plus tôt possible des modifications.

Ordres de grandeur de l’acte d’aménager

Alors pour anticiper ces études qui sont parfois tardives, il est déjà nécessaire de connaitre les ordres de grandeur de l’aménagement, c’est-à-dire d’où viennent majoritairement les émissions. Pour cela, nous capitalisons chez Vizea les données qualitatives et quantitatives des études que nous menons sur les différentes opérations d’aménagement pour en tirer des tendances et des indicateurs évocateurs de manière à mieux accompagner les opérations suivantes, et ce, dès les premiers coups de crayons.

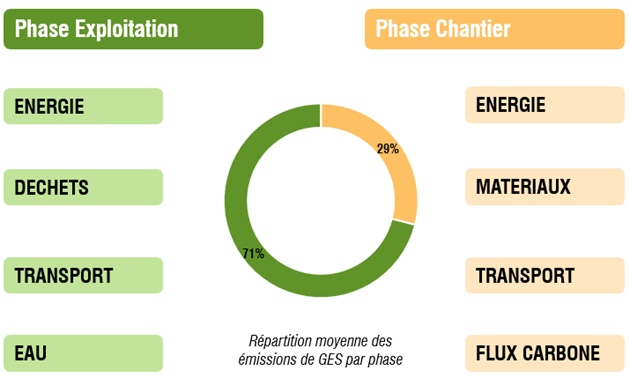

Car même si chaque opération d’aménagement ou de renouvellement urbain est unique de part sa programmation, sa localisation ou l’imbrication de l’ensemble des contraintes et ambitions environnementales, les postes les plus émetteurs et les éléments techniques ou programmatiques qui sont responsables des émissions sont très souvent les mêmes. Les deux premiers chiffres à avoir en tête sont ceux de la répartition des émissions pour les phases chantier et exploitation. Cela laisse donc penser qu’il va falloir accélérer les efforts que nous mettons dans la décarbonation de l’exploitation de nos bâtiments et des espaces publics, et particulièrement sur le volet énergétique.

Figure 1 : Répartition moyenne des émissions entre la phase chantier et la phase exploitation

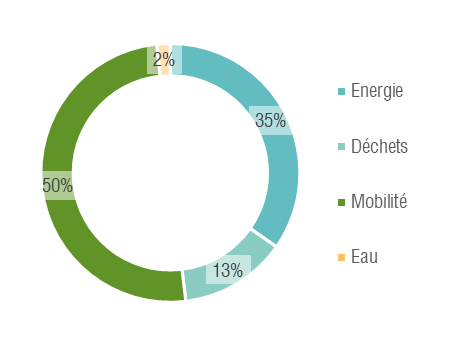

Si l’on regarde la phase d’exploitation de manière un peu plus précise, la répartition des émissions est la suivante :

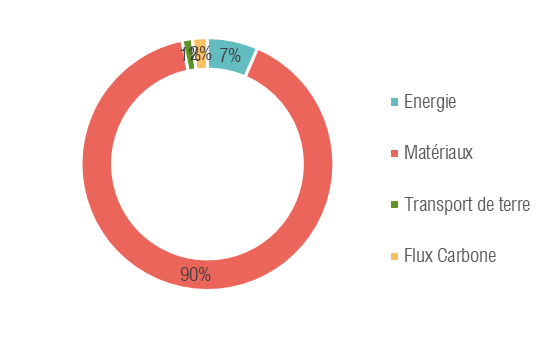

Figure 2 : Répartition moyenne des émissions pour la phase exploitation

Figure 3 : Répartition moyenne des émissions pour la phase chantier

Alors il s’agit ici de moyennes, réalisés à l’échelle de 30 opérations d’aménagement. Si elles possèdent toutes des caractéristiques qui leur sont propre et qui peuvent parfois remettre en question ces répartitions d’émissions, les leviers de décarbonation restent les mêmes.

Quels leviers actionner ?

Quel lien avec l’empreinte des Français ?

L’empreinte carbone d’un français et est donc étroitement lié avec la qualité de service, d’usage mis à sa disposition.

Qu’il s’agisse de l’ensemble des services offerts à l’usager (commerce, école, établissements publics) à proximité, ce seront d’autant de possibilité de vivre au quotidien en limitant ses déplacements et par conséquent la place de la voiture en tant de mode de déplacement.

Depuis 2021, la loi Climat instaure la réalisation une étude sur l’optimisation de la densité des constructions pour les opérations soumises à évaluation environnementale dans le cadre de l’étude d’impact relative au projet.

L’article L300-1-1 du Code de l’urbanisme indique que « Toute action ou opération d'aménagement soumise à évaluation environnementale en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement doit faire l’objet : « D'une étude d'optimisation de la densité des constructions dans la zone concernée, en tenant compte de la qualité urbaine ainsi que de la préservation et de la restauration de la biodiversité et de la nature en ville. »

En quoi consiste cette étude de densité ?

L’étude de densité accompagne les projets d’aménagements dans une perspective de sobriété foncière. Elle participe à la recherche d’optimisation des espaces à urbaniser en intégrant conciliation et équilibre entre le choix d’un espace urbain qualitatif et le maintien du maillage écologique existant.

Pour cela, l’étude de Vizea s’appuie sur différentes mesures clés :

Vizea accompagne ensuite les porteurs de projets dans la recherche de solutions avec l’élaboration de mesure ERC (Eviter, Réduire et Compenser).

Sur quels périmètres est réalisée l’étude ?

Elle porte sur 2 périmètres :

Processus de Vizea

Dans un premier temps, VIZEA pose le contexte du projet et les ambitions nationales et analyse le contexte réglementaire général avec l’appui des documents cadres dans lesquels s’inscrit l’étude de densité.

L’évaluation de l’artificialisation ?

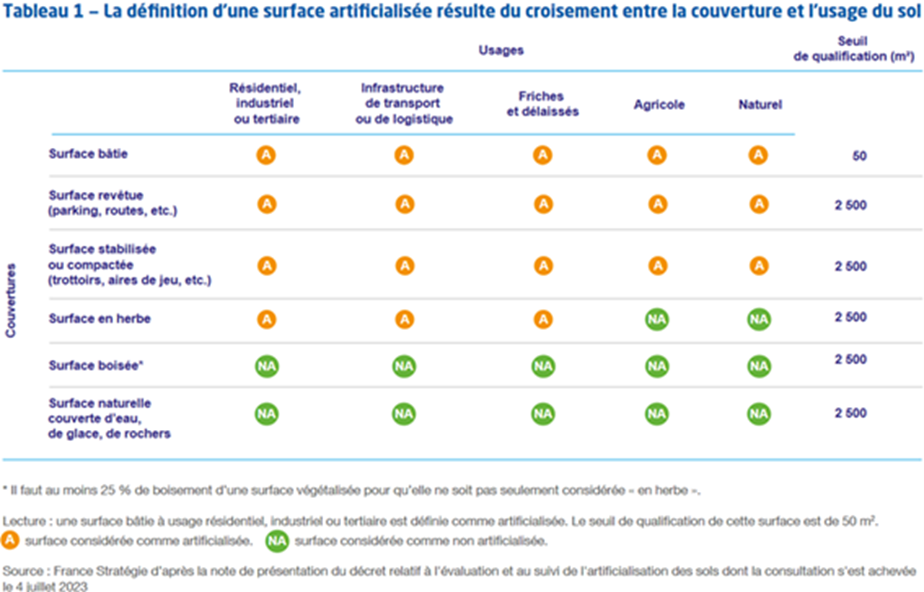

Cette mesure de l’artificialisation repose sur l’identification de l’artificialisation des sols entre l’année de référence 2013 et aujourd’hui. Pour définir si un espace est artificialisé ou non, nous nous basons sur la définition du décret n° 2023-1096 du 27 novembre 2023 relatif à l’évaluation et au suivi de l’artificialisation des sols que le tableau ci-dessous illustre :

Exemple : Si une surface en herbe, inférieure ou supérieure à 2 500 m² est située sur un espace de friche ou de délaissé, le périmètre est classé comme artificialisé. En revanche, si cet espace est boisé sur 25 % de sa surface a minima, alors le périmètre est classé comme boisé et donc non-artificialisé. => possible de le mettre sous forme de « test » ludique.

Nous appliquons cette méthodologie à l’échelle du périmètre élargi pour comprendre le contexte global, pour pouvoir comparer les résultats à l’échelle du périmètre projet et ainsi analyser plus précisément les propositions du projet.

La mesure de l’artificialisation des sols prend la forme d’un % d’artificialisation ou de désartificialisation aux différents stades et différentes échelles. Vizea évalue ensuite si le projet participe ou non à limiter ou même à réduire l’artificialisation des sols.

L’évaluation de la densité : d’habitat et humaine ?

La réflexion est principalement portée à l’échelle du périmètre élargi. Comme précisé précédemment, le choix du périmètre élargi dépend de la localisation du projet, l’échelle peut être communale ou infra-communale.

Pour l’évaluation de la densité d’habitat, notre évaluation repose sur l’identification des espaces d’habitat en 2013 à l’échelle élargie et sur l’évolution du nombre de logements.

Pour la densité humaine, elle repose sur l’identification de la superficie d’espaces urbanisés au sens strict ainsi que sur le nombre d’habitants et d’emplois.

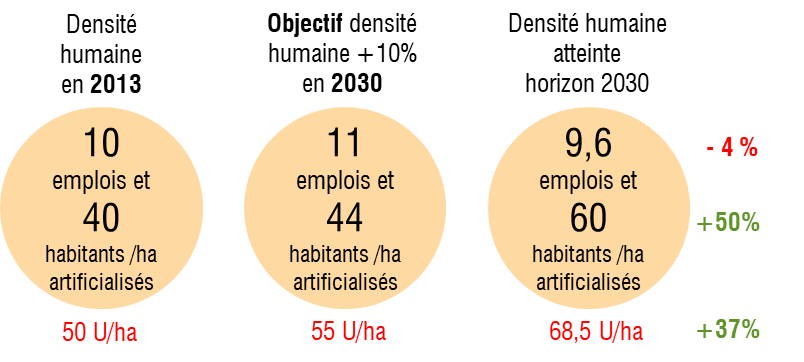

Nous modélisons ensuite les objectifs visés par les documents cadres à partir des densités d’habitat et humaine moyennes en 2013 à l’échelle du périmètre élargi et du périmètre de l’opération (si données disponibles).

Enfin, nous calculons les densités d’habitat et humaine futures avec l’ensemble des projet prévus d’ici à 2030 et les analysons pour définir si elles répondent ou non aux objectifs visés.

Pour ces deux évaluations de densité, Vizea dissocie l’apport de densité du projet étudié de celui de l’ensemble des projets à l’échelle du périmètre élargi pour visualiser au mieux la contribution propre du projet à cette échelle.

Etude de la qualité urbaine et de la biodiversité ?

En parallèle des questions d’artificialisation et de densification, l’étude traite également qualitativement l’insertion du projet dans l’environnement du périmètre élargi en intégrant les notions de qualité architecturale, urbaine, paysagère et de développement de la biodiversité. Vizea analyse finement ces questions urbaines et environnementales en développant des axes de réflexions spécifiques afin de faciliter la lecture des informations gravitant autour des questions de densité bâtie.

Quelles conclusions ?

L’étude de l’évolution de l’artificialisation des sols, de la densité d’habitat et humaine permet une meilleure analyse des programmations proposées par les projets en les croisant avec les occupations actuelles des périmètres et les objectifs attendus par les documents cadres.

La réalisation de ces études permet à Vizea de faire ressortir dans certains cas le manque de densification apporté par le projet au vu de l’artificialisation des sols ou de sa faible diminution, ou à l’inverse, la sur densification et l’artificialisation accrue non nécessaires apportées par le projet devant être requestionnées par l’ensemble des acteurs.

Création : 4 avril 2024 - Écrit par Jean-Sébastien SIMON

Nouvelle démarche Ecoquartier, quartiers durables franciliens (QDF), quartiers bas carbone (BBCA), HQE aménagement durable… Plusieurs outils existent aujourd’hui pour accompagner et guider les collectivités et acteurs de l’aménagement dans la réalisation d’opérations d’aménagement durable exemplaires.

Afin d’intégrer au mieux les enjeux environnementaux et de décarbonation nous vous invitons à un webinaire le jeudi 13 juin à 11h pour échanger sur ces leviers stratégiques à l’échelle urbaine, avec les interventions de :

Le webinaire sera animé par Jean-François PAPOT, Directeur Général, Vizea.

3 raisons d’assister à notre webinaire

Vous ne pouvez pas y participer ? Inscrivez-vous et nous vous enverrons le lien en replay.

Création : 19 avril 2024 - Écrit par Matthieu CHAMBRETTE

Les émissions de gaz à effet de serre sont aujourd’hui évaluées et maitrisées à l’échelle du bâtiment, depuis l’expérimentation E+C- qui a vu le jour en 2016 et maintenant grâce à la RE2020 applicable depuis 2022 pour certaines typologies de bâtiment (bâtiments à usage d’habitation, bureaux, enseignement, extension, bâtiments provisoires).

Les quartiers, de par les travaux d’aménagement qui sont réalisés lors de leur création ou renouvellement (travaux de voirie, aménagements d’espaces végétalisés, éclairage, nouvelles constructions ou rénovations, gestion des déchets) engendrent d’importantes quantités de gaz à effet de serre. Mais ces émissions restent peu quantifiées et lorsqu’elles le sont, elles ne sont pas transposées en un indicateur performant ou efficace permettant de prendre des décisions de conception, et par conséquent de les réduire.

A l’heure ou la réduction des émissions de CO2 est plus que nécessaire, et ce dans l’ensemble des secteurs d’activité, il n’est plus envisageable de programmer des nouvelles opérations d’aménagement urbain sans considérer les émissions, et sans les intégrer au processus de programmation de celles-ci.

Alors des démarches volontaires et des labels dits « bas carbone » voient le jour et permettent aux maitrises d’ouvrage d’inscrire leurs opérations dans une dynamique, à minima de compréhension des enjeux, sinon de prise de décision en cohérence avec un quartier bas carbone.

Faisons un tour d’horizon de ces différentes démarches.

Figure 1 : Indicateurs du label BBCA

Via un suivi du label, du démarrage d’une opération jusqu’à la livraison des bâtiments et espaces publics, le label permet d’avancer graduellement dans la connaissance et l’évaluation des émissions de GES du quartier.

Les premières phases consistent dans la précision des performances attendues, les orientations structurantes à considérer pour y arriver. Les performances et moyens sont ensuite déclinés à l’échelle des différents documents d’urbanisme tels que le CPAUPE (cahier des clauses architecturales urbaines paysagères et environnementales), les fiches de lot, les cahiers de clause de cession de terrain, DCE, actes de vente …

Les opérateurs de quartier réaliseront par la suite les études d’analyse de cycle de vie associées à leur périmètre parcellaire de manière à vérifier l’atteinte des ambitions visées.

Le label BBCA a également la particularité de valoriser au-delà de la réduction des émissions de CO2 réalisée, les pratiques vertueuses intégrées au projet telles que les matériaux issus du réemploi mis en œuvre, le stockage carbone, la mutualisation des espaces, etc…

D’autres démarches ont aussi vu le jour, comme la démarche Quartier Energie Carbone.

Démarche Quartier Energie Carbone

La démarche Quartier Energie Carbone a été publiée et est le fruit d’un travail collaboratif entre plusieurs structures, notamment l’ADEME, le CSTB, Elioth, Certivéa et Effinergie.

Dans la même dynamique que le label BBCA Quartier, l’idée est d’évaluer selon différents indicateurs les émissions de CO2 d’un quartier et d’être en mesure de les ramener à une unité de mesure compréhensible par tous qu’est l’émission rapportée par usager.

Via la réalisation des bilans de GES par le logiciel Urban Print, il est possible de comparer les dispositions prévues par rapport à un scénario réglementaire et un scénario optimisé lorsque l’on pousse l’ensemble des curseurs vers des performances très ambitieuses.

L’objectif de cette méthode n’est pas forcément d’atteindre une performance précise visée mais d’être en mesure de jauger l’impact de chaque décision sur le bilan carbone global.

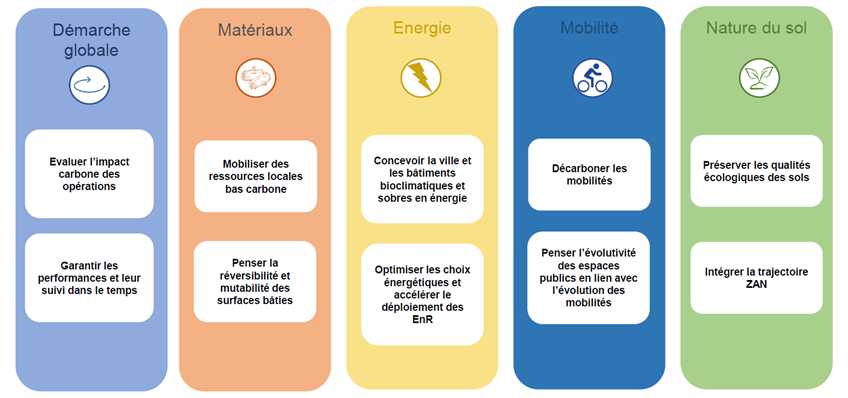

Des référentiels territoriaux mettant en application ces démarches

Différents référentiels régionaux, c’est-à-dire adaptés au contexte environnemental, social, économique d’un territoire, existent et mettent en avant les démarches bas carbone à l’échelle quartier. C’est le cas par exemple du référentiel Energie Bas Carbone de Rennes Métropole, qui accentue la performance de ses aménagements sur le volet énergétique mais également sur le volet carbone, à travers la réalisation d’un bilan de gaz à effet de serre selon la méthode Quartier Energie Carbone. Mais ce bilan ne servira pas seulement à quantifier les émissions mais à généraliser la comparaison de scénarios différents pour prendre les meilleures décisions ensuite en connaissance de cause.

Des exigences sont attendues ainsi que la justification des choix opérés sur le projet.

La première version du label BBCA quartier est parue en novembre 2022 faisant à la suite du label déjà disponible pour les bâtiments en construction neuve ou en rénovation. Issu de réflexions environnementales prenant racines dans la nécessité de faire diminuer l’empreinte carbone moyenne d’un français à 2 tCO2eq/an en 2050, alors qu’aujourd’hui nous nous situons autour de 9 tCO2eq/an en moyenne, ce label vient quantifier la majorité des postes émetteurs de CO2 d’un habitant : mobilité, habitation, eau, déchets, énergie…En effet c’est principalement à l’échelle du quartier que l’on va pouvoir influencer les comportements et par conséquent les émissions de GES d’un usager. L’offre de logements et commerces (en prenant en compte la performance des bâtiments matériaux et énergie), l’offre de mobilité (système vélo, transport en commun, aire de covoiturage, distances quant aux bassins de vie), l’offre de services locaux (alimentation, ateliers de réparation, recyclerie), l’offre de gestion des biodéchets et déchets, l’éclairage public, tous ces éléments issus de la « conception » d’un quartier auront des conséquences non négligeables en phase d’exploitation, c’est-à-dire quand le quartier vivra de lui-même.

Le label BBCA résume ces différents postes dans 4 indicateurs : viabilisation, énergie, construction et aménagement.

Figure 2 : Objectifs stratégiques de la démarche Energie Bas Carbone

Nous pouvons notamment citer le volet mobilité dans lequel est intégré pleinement la question du bas carbone et va demander d’anticiper l’évolutivité des espaces publics et les besoins de stationnement dans le but de les optimiser et réduire. Il ne s’agit pas simplement de distribuer au regard du PLU des places en fonction des logements construits.

Sans s’inscrire dans ces démarches, quelles sont les questions fondamentales à se poser ?

En dehors des démarches dans lesquelles les projets peuvent s’inscrire, nous déclinons 6 piliers fondamentaux à intégrer dans toute nouvelle réflexion d’aménagement urbain qui sont :

Ainsi, des référentiels permettent aux opérateurs urbains d’être guidés et accompagnés dans l’intégration d’une réflexion globale bas carbone d’un quartier, mais cette réflexion ne saurait être résumée à un seul bilan de gaz à effet de serre. Il est nécessaire de se recentrer autour de questions fondamentales que sont le « où » et le « pourquoi » avant de chercher à répondre au «comment» .

Pour aller plus loin :

Label BBCA : https://www.batimentbascarbone.org/bbca-quartier/

Démarche Quartier Energie Carbone : https://librairie.ademe.fr/cadic/7351/methode-quartier-energie-carbone-2022.pdf

La France est le pays qui compte l’artificialisation rapportée à sa population la plus élevée d’Europe. Chaque année, entre 20 000 et 30 000 hectares sont artificialisés. Cette artificialisation augmente presque 4 fois plus vite que la population, et entraîne des répercussions directes sur la qualité de vie mais aussi sur l’environnement.

A l’heure du Zéro Artificialisation Nette (ZAN), ambition nationale qui vise à réduire l’artificialisation des sols, de nouvelles mesures sont instaurées. L’objectif ZAN vise la préservation des zones ENAF (espaces naturels, agricoles ou forestiers) et la qualité des aménagements urbains. A l’échelle d’un projet soumis à étude d’impact, l’objectif ZAN introduit la réalisation d’une étude d’optimisation de la densité.

Dans ce contexte, l’étude d’optimisation de la densité s’attache à évaluer deux critères principaux : l’artificialisation et la densité bâtie, en intégrant les notions de qualité architecturale, urbaine, paysagère et le développement de la biodiversité.

Depuis 2021, la loi Climat instaure la réalisation d’une étude sur l’optimisation de la densité des constructions pour les opérations soumises à évaluation environnementale. Les conclusions de cette analyse sont à intégrer à l’étude d’impact relative au projet et l’étude doit être annexée au dossier.

L’article L300-1-1 du Code de l’urbanisme indique que « Toute action ou opération d'aménagement soumise à évaluation environnementale en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement doit faire l'objet :

D'une étude d'optimisation de la densité des constructions dans la zone concernée, en tenant compte de la qualité urbaine ainsi que de la préservation et de la restauration de la biodiversité et de la nature en ville. »

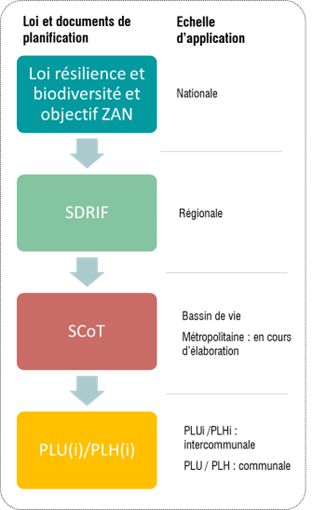

L’étude d’optimisation de la densité tient compte des exigences et objectifs déclinés dans les documents de planification cadres, à différentes échelles.

Ces documents de planification doivent être tous compatibles entre eux. Ceux qui s’appliquent à l’échelle nationale (loi ZAN) ou régionale (SDRIF en Ile-de-France) induisent des objectifs spatialisés d’artificialisation et de densité, qui se déclinent dans les documents d’urbanisme locaux, tels les PLU(i)/PLH(i).

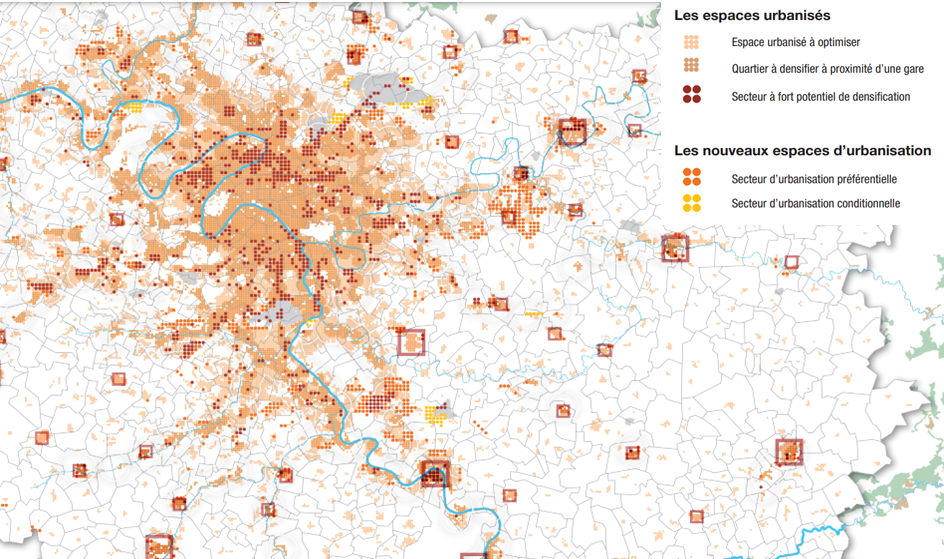

En Ile-de-France, le SDRIF structure et contraint le territoire dans son développement urbain et économique.

Figure 1 - Documents de planifications et échelles associées. Source : Vizea

Le SDRIF définit les règles de planification spatialisées à l’échelle de la région francilienne pour permettre la :

Figure 2 - Carte des grandes entités géographiques du SDRIF. Source : SDRIF

Le schéma prévoit notamment un accroissement minimal de 10 % de la densité humaine et des espaces d’habitat entre 2013 et 2030 dans les espaces urbanisés « au sens strict » (espace à dominante bâti n’accueillant pas de fonctions supra-communal) et de 15% dans les quartiers à densifier à proximité d’une gare.

Les communes présentant une densité moyenne de plus de 220 logements par hectare dans leurs espaces d’habitat à la date d’approbation du SDRIF doivent participer à l’effort de densification mais ne sont pas soumises au seuil de 10%.

Il est à noter que le SDRIF-Environnemental a été arrêté le 12 juillet 2023 par le Conseil régional. Il induit de nouveaux objectifs pour l’horizon 2040. Les documents d’urbanisme (inter)communaux devront donc évoluer en conséquence pour intégrer les nouveaux seuils de densité. L’adoption définitive est prévue pour l’été 2024.

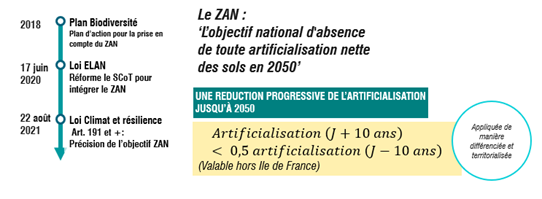

Le ZAN pour Zéro Artificialisation Nette, est un objectif national d’absence de toute artificialisation nette des sols en 2050.

L’artificialisation des sols, processus qui consiste à transformer les sols perméables (naturel, agricole ou forestier) par des sols partiellement ou totalement imperméables via la réalisation d’opérations d’aménagement est une conséquence directe de l’extension urbaine et de la construction de nouveaux habitats en périphérie des villes.

Figure 3 - Objectif ZAN. Source : Vizea

C’est aujourd’hui l’une des causes premières de l’érosion de la biodiversité. En Ile-de-France, malgré un ralentissement sur la période récente (2012-2017), la consommation d’espaces s’élève à 590 ha/an en moyenne, principalement sur des terres agricoles. Le gouvernement souhaite préserver ces espaces naturels, en instaurant l’objectif de “zéro artificialisation nette” prévu par le Plan Biodiversité, et travailler avec les collectivités pour repenser l'aménagement urbain et réduire efficacement l’artificialisation des sols.

Le ZAN est donc un objectif national, formalisé comme étant la recherche d’un état d'équilibre entre les surfaces artificialisées et les surfaces de compensation. Il permet de donner un aperçu de la dynamique d'artificialisation d’un territoire. Ainsi, il se révèle être un bon outil pour équilibrer l'artificialisation des sols à une échelle territoriale.

L’objectif s’étale en deux temps :

Pour la région Île-de-France, le ratio de réduction de l’artificialisation d’ici à 2030 n’est pas encore connu et sera fixé par le futur SDRIF-E.

L’analyse de ces deux facteurs (Densité, Artificialisation) se fait au regard des exigences définies dans les documents mais également de la qualité urbaine du projet et de l’impact sur la biodiversité. Toutefois, il est probable que ces études évoluent à nouveau, pour tenir compte des critères du futur SDRIF-E.

En outre, le Ministère de la transition écologique, entend alléger les contraintes du dispositif ZAN, en se référant à de nouvelles propositions du Sénat. Il souhaite répondre se faisant aux craintes des communes rurales qui expriment leur peur de perdre en attractivité et en capacité de développement de nouvelles infrastructures.

Le ministre appelle à un compromis prévoyant un volet financier et fiscal pour faire « payer » l’artificialisation et un allongement de la date avant que les documents de planification n’intègrent les nouvelles mesures. Toutefois, l’objectif de Zéro Artificialisation Nette prévue pour 2050 est, quant à lui, maintenu, tout comme la division par deux de l’artificialisation en 2030.

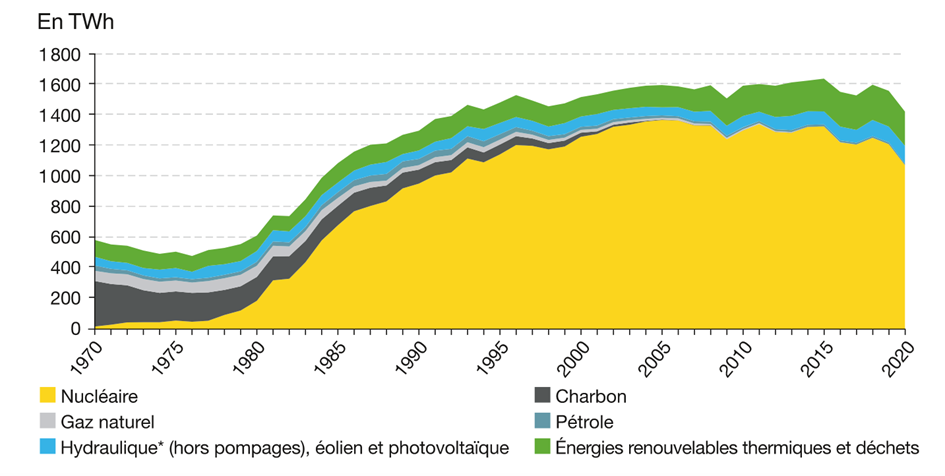

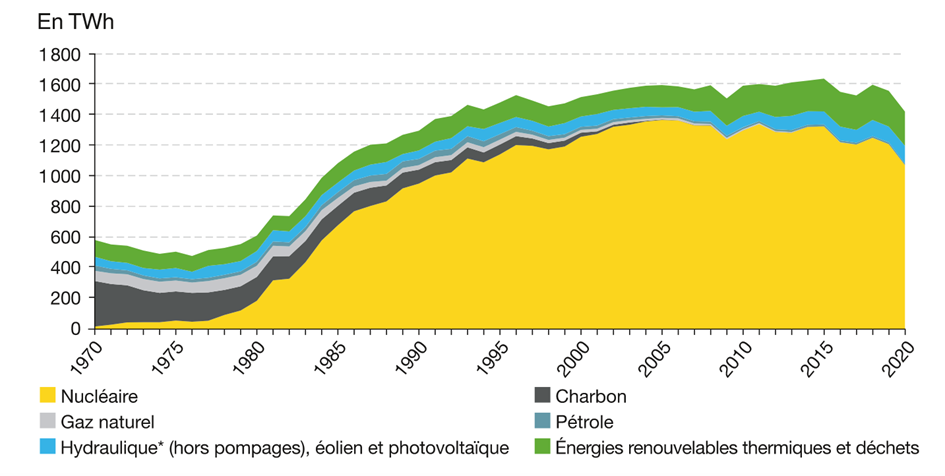

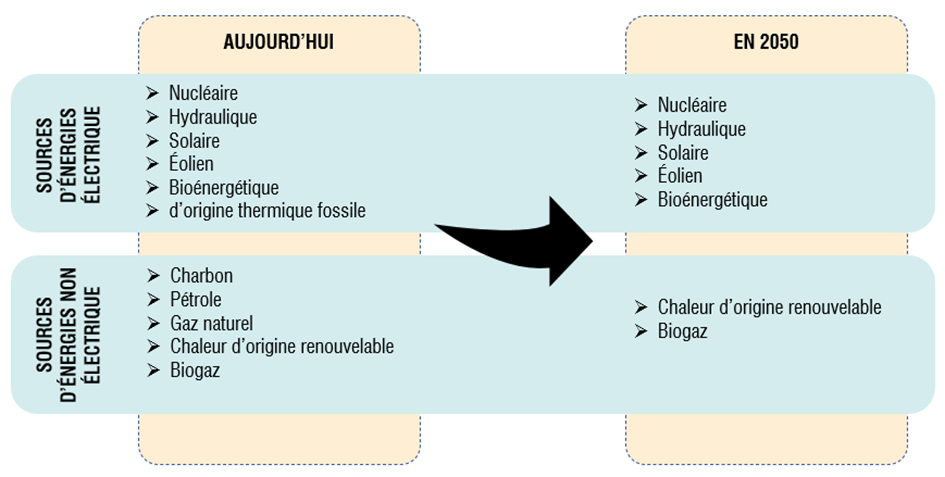

Connaitre le mix énergétique français permet d’appréhender la répartition des différents combustibles énergétiques utilisés à la fois pour produire et pour consommer de l’énergie.

A l’heure de la frugalité des consommations énergétiques et de l’objectif zéro énergie fossile en 2050, il est intéressant de faire un tour d’horizon des sources de production et de consommation énergétique actuelles. Cela afin de faire correspondre la trajectoire énergétique avec la trajectoire de neutralité carbone.

Le mix énergétique français a considérablement évolué depuis les années 70. La hausse fulgurante du prix des barils de pétrole en 1973 a eu pour conséquence une redistribution des modes de production énergétique en France. A la suite de ce premier choc pétrolier, la France cherche alors à réduire sa dépendance à l’or noir et déploie un programme nucléaire ambitieux. Dans les 25 ans qui vont suivre, un total de 58 réacteurs vont être construits pour produire de l’électricité.

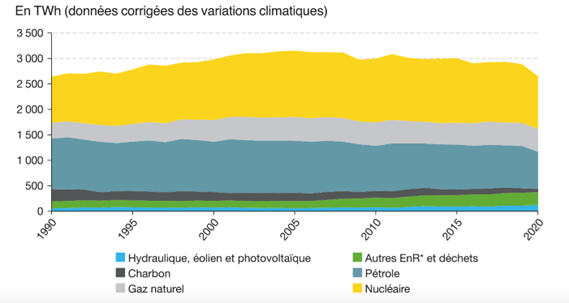

Production d’énergie primaire en France en 2020 :

Source : Production d’énergie primaire en France par énergie. Ministère de la transition écologique.

La production française d'énergie primaire est passée de 514 TWh en 1973 (dont 9 % de nucléaire) à 1 423 TWh en 2020 (dont 75 % de nucléaire). La récente baisse de 8.7% de la production entre 2019 et 2020 est une conséquence directe de la crise sanitaire. Globalement, la production d’énergie fossile charbon et pétrole est marginale à l’échelle nationale. La production de pétrole est estimée à moins d’un million de tonnes par an (en comparaison, les États-Unis produisent 746 millions de tonnes de pétrole par an). Depuis 2017, une loi entérine cette marginalisation avec comme objectif en 2040 la fin des exploitations d’hydrocarbure. Aujourd’hui, aucun nouveau permis de recherche d'hydrocarbures ne peut être accordé en France par l'État.

Consommation d’énergie primaire en France en 2020 :

Source : Consommation d’énergie primaire en France par énergie. Ministère de la transition écologique.

En 2020, la consommation d'énergie primaire, corrigée des variations climatiques atteint 2571 TWh. Bien que le nucléaire représente environ 70% de l’électricité produite en France, sa part dans la consommation énergétique totale s’élève à 40%. Le pétrole représente un peu moins de 30% de la consommation primaire, avec environ 70 millions de tonnes consommées en 2020. Les consommations d’énergie fossiles à base de charbon et de pétrole ont reculé par rapport à 1990 (-72% pour le charbon ; -27% pour le pétrole) mais dans le même temps, la consommation de gaz naturel a augmenté de 44%. La consommation énergétique d’origine renouvelable a doublé en 30 ans et est dominée par la biomasse solide représentée en quasi-totalité par la filière bois-énergie.

En 2020, la baisse de la consommation primaire est historique, en diminuant de 8,3 %. Elle s’explique principalement par la crise sanitaire et la réduction des déplacements associés.

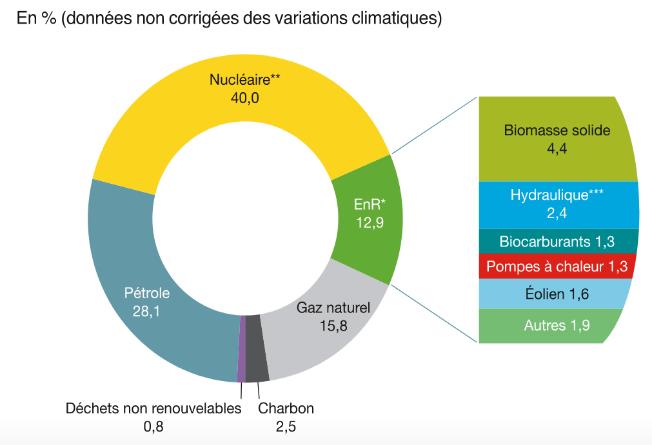

Consommation d’énergie finale en France en 2020 :

La consommation d’énergie finale en 2020 s’élève à 1492 TWh. Une grande part de l’énergie (36%) est perdue (en transformations et distributions). La consommation énergétique finale se répartie selon les secteurs suivants :

La part des consommations cumulées des bâtiments résidentiels et tertiaires représentent près de la moitié de l’ensemble des consommations nationales. Pour réduire les consommations et s’inscrire dans la stratégie nationale bas carbone, il devient donc nécessaire de :

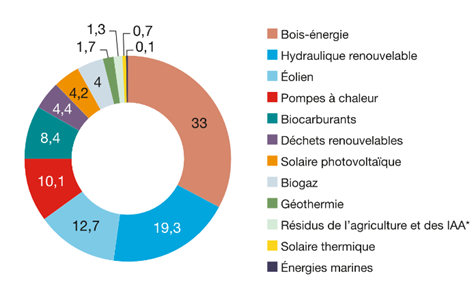

Les énergies renouvelables représentent 13 % de la consommation d’énergie primaire et 19 % de la consommation finale brute d’énergie en 2020. Ces parts sont en nette augmentation (+70% depuis 2005). Pourtant, bien que la France se classe deuxième à l’échelle du continent pour la production de biomasse solide, d’hydroélectricité, de biocarburants, des déchets renouvelables et de géothermie, elle occupe la 17ème place en Europe vis-à-vis de la part de la consommation finale brute d’énergie produite à partir de sources renouvelables en 2019.

Toutefois, depuis quelques années, le pays s’est doté de lois ambitieuses cadrant la production énergétique d’énergies renouvelables pour les décennies à venir.

Figure 1 - Production d'énergie renouvelable par filière en France en 2020. Ministère de la transition énergétique

Toutefois, depuis quelques années, le pays s’est doté de lois ambitieuses cadrant la production énergétique d’énergies renouvelables pour les décennies à venir.

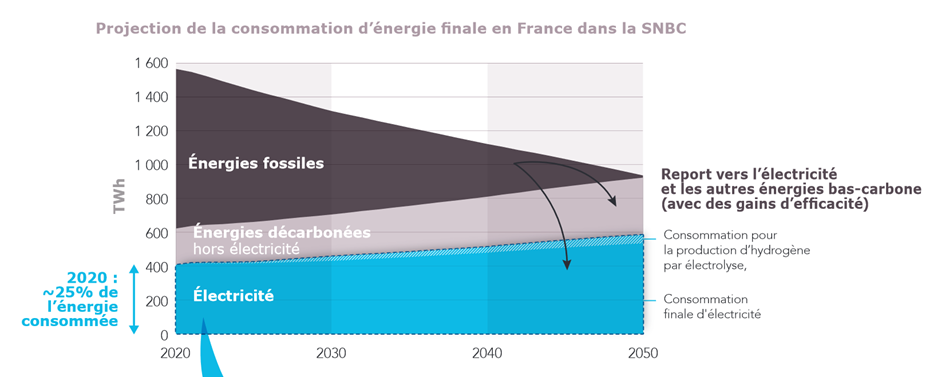

Introduite par la Loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte (LTECV), la Stratégie Nationale Bas-Carbone (SNBC) prévoit que la consommation d’énergie finale de la France diminue de 40% d’ici à 2050. Il s’agit d’une ambition très forte, dans le haut de la fourchette des stratégies des pays limitrophes, qui conduirait la France à retrouver son niveau de consommation d’énergie de la fin des années 1960.

La SNBC a pour principale ambition l’atteinte de la neutralité carbone à l’horizon 2050 ; ce qui signifie que le volume des émissions nationales de GES doit être absorbé dans la même proportion. Pour atteindre cet objectif, il faut à la fois transformer l’économie et les modes de vie et restructurer le système permettant à l’électricité de remplacer les énergies fossiles comme principale énergie du pays. C’est dans ce cadre que le gouvernement a saisi RTE pour la production d’une étude « futur énergétique 2050 ». Cette étude consiste à modéliser les différents scénarii permettant d’atteindre la neutralité carbone en 2050, avec comme donnée d’entrée l’arrêt des consommations énergétiques d’origine fossile en 2050.

Cette étude nous permet donc de prospecter le mix énergétique français à l’horizon 2050. Les données ci-après sont tirées de celle-ci.

Consommation d’énergie finale à l’horizon 2050 :

La consommation d’énergie finale doit baisser de 40% (SNBC), soit atteindre 930 TWh en 2050. La consommation d’électricité produite sans recours aux combustibles fossiles doit nécessairement augmenter pour remplacer les énergies fossiles. RTE détermine la part de l’électricité dans le mix énergétique à l’horizon 2050 en se basant sur les orientations actuelles (SNBC, plan hydrogène, politiques sectorielles). Elles conduisent à une perspective de hausse modérée de la consommation d’électricité de 35 % en 30 ans. La consommation finale électrique atteindrait alors 645 TWh en 2050 (trajectoire de référence), ce qui représente 55% du mix énergétique consommé contre 25% aujourd’hui.

Source : Projection de la consommation d’énergie finale en France dans la SNBC. « Futurs énergétiques 2050 » RTE

Pour suivre les ambitions nationales, les sources potentielles d’énergie consommées devront donc nécessairement évoluer :

Source : Source d’énergie consommée en France en 2020 et en 2050. Vizea

Pour les sources d’énergie électriques, trois scénarii distincts se présentent d’ici 30 ans :

Aujourd’hui, les enseignements tirés de l’étude « Futur énergétique 2050 » expliquent que les deux derniers scénarii semblent les plus probables vis-à-vis du mix électrique à l’horizon 2050.

En 2050, la part de l’électricité dans le mix énergétique français devra considérablement augmenter pour aller de pair avec les ambitions nationales en matière de neutralité carbone. Aujourd’hui, seulement 2% du secteur des transports utilise l’électricité pour 91% d’énergie fossile ; le chauffage électrique des bâtiments représente 16%, contre 56% pour le gaz. Pour atteindre la neutralité carbone, il faut donc réduire les consommations en augmentant considérablement la production d’électricité ainsi que les énergies renouvelables dans leur ensemble (bois-énergie, biométhane, biocarburants, etc.).

Toutes les analyses de l’étude « Futurs énergétiques 2050 » concourent à établir qu’une stratégie combinant le développement de nouveaux usages électriques (notamment l’essor de l’hydrogène bas-carbone), une meilleure efficacité énergétique et la maximisation de la production d’électricité bas-carbone (EnR et nucléaire) permet d’accélérer significativement la décarbonation à grande échelle du pays.

La question qui reste en suspens concerne le développement éventuel de nouveaux réacteurs. La question est surtout évidemment politique mais aussi éminemment sociétale, puisque s’oppose deux arguments qui n’ont pas valeur à même échelle temporelle. À l’argument d’une énergie « décarbonée » à l’instant (modulo une mise en route d'une quinzaine d'années) s’oppose celui du traitement de déchets hautement radioactifs à très longue durée de vie.

Retrouvez le rapport de l’étude Futurs énergétiques 2050 menée par RTE au lien suivant : https://assets.rte-france.com/prod/public/2021-10/Futurs-Energetiques-2050-principaux-resultats_0.pdf

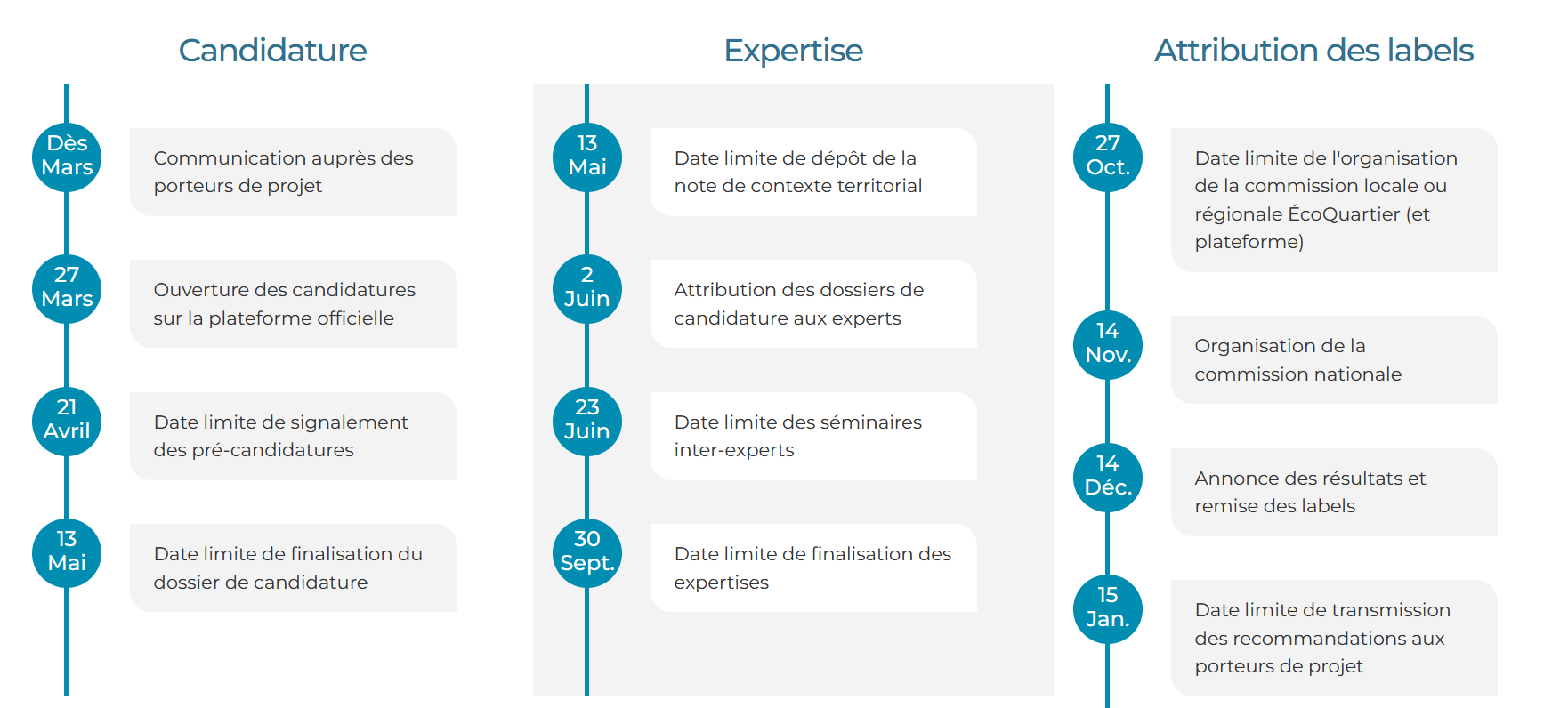

Le calendrier de la campagne 2023 a été publiée, on vous le partage ici

A vos Agendas !

C’est l’occasion pour nous de vous parler de la refonte du label…

Cette année le label EcoQuartier évolue, le nouveau processus de labellisation distingue désormais deux phases :

Qui vient en remplacement des étapes 1 et 2 pour lesquelles il ne sera plus possible d’être labellisées. L’engagement dans la démarche se formalise par la signature de la charte qui confère au projet le statut d’ « EcoProjet ». Il donne accès à un ensemble de services visant à accompagner le projet : évènements, formations, aides à l’ingénierie, ateliers, aides financières…

Le statut est accordé pour une durée 3 ans (possibilité de reconduction du statut), à la fin de laquelle le porteur de projet sollicite une revue d’EcoProjet. Pour préparer cette revue, un dossier simplifié est à déposer sur la plateforme permettant notamment d’apporter une réponse synthétique aux 20 engagements.

Sur cette base, deux experts formalisent un retour intégrant des pistes d’amélioration et points de vigilance à intégrer pour la suite.

Il y a deux étapes, l’« EcoQuartier Livré » et l’ « EcoQuartier Vécu », assimilées respectivement aux étapes 3 et 4 du label précédent la refonte.

Dans le cadre de la refonte, ont été intégrés au label des objectifs de performance qualitatifs, quantitatifs et contextualisés, sur la base d’une vingtaine d’indicateurs nationaux répondant aux défis de la ville durable : Sobriété, Inclusion, Création de valeurs, Résilience. Lors des étapes « EcoQuartier Livré » et « EcoQuartier Vécu », le porteur de projet doit également renseigner les performances atteintes au regard des cibles fixées précédemment.

Une expertise est ensuite réalisée par 2 experts pour l'obtention de chacun des labels. Les conclusions des expertises sont présentées devant la commission locale. Les labels « ÉcoQuartier Livré » et « Vécu » sont délivrés par la commission nationale ÉcoQuartier sur proposition de la commission locale.

Retrouvez plus d’informations sur le site officiel du label : http://www.ecoquartiers.logement.gouv.fr/le-label/

Vizea Urbanisme Durable vous accompagne dans le processus de labellisation EcoQuartier dès l’entrée dans la démarche, jusqu’à la livraison et au-delà. Pour plus d’informations, vous pouvez nous contactez à l’adresse suivante :

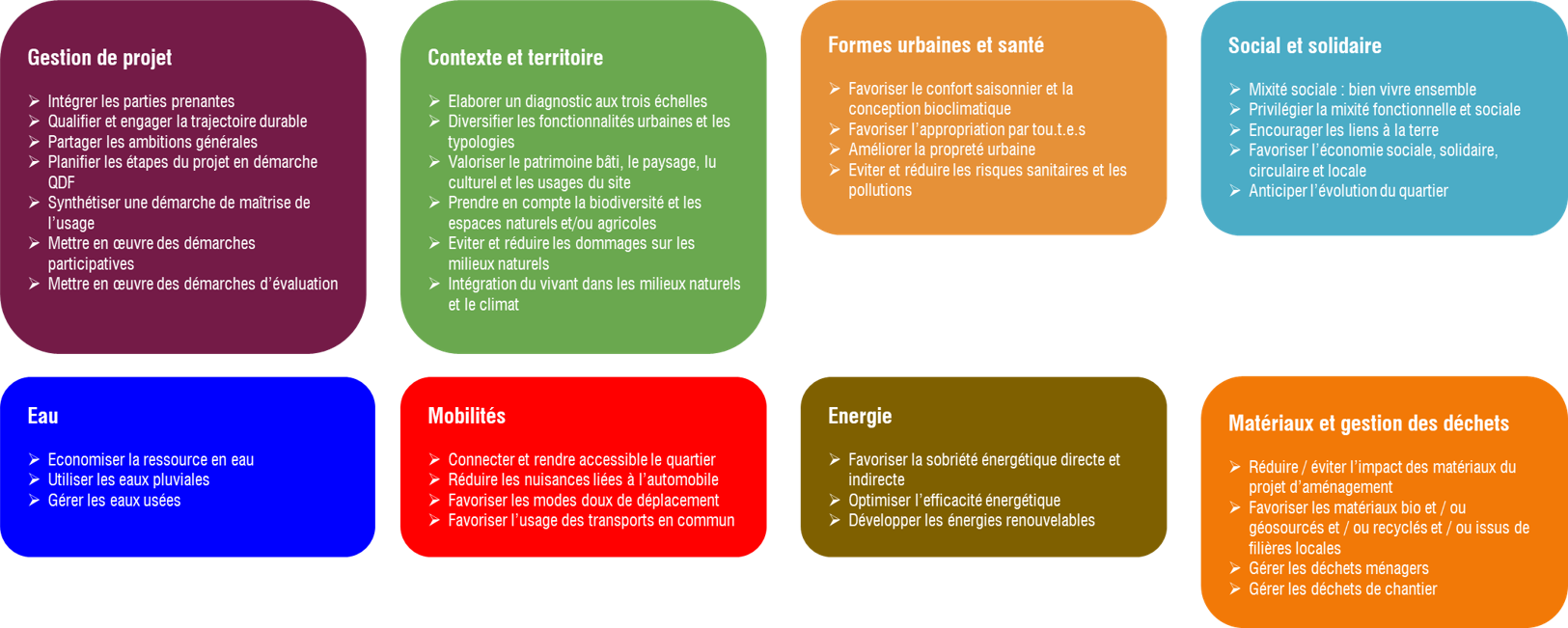

Dans la continuité de la démarche Bâtiment Durable Francilien, Ekopolis a lancé la démarche Quartiers Durables Franciliens. Après Quartiers Durables Méditerranéens et Quartiers Durables Occitanie, la démarche arrive en Ile-de-France avec un référentiel adapté au territoire. Mais pourquoi engager un projet dans la démarche « Quartiers Durables Franciliens » ?

approche collaborative

approche collaborativeDepuis décembre 2021, le centre de ressources Ekopolis a dévoilé la démarche QDF. Elle s’adresse aux maîtrises d’ouvrage publiques ou privées pour des projets de construction et/ou de rénovation. Elle permet d’attester de la qualité environnementale d’un projet à l’échelle quartier et comme la démarche BDF, elle se distingue des autres démarches par l’approche collaborative.

La démarche QDF permet d’évaluer les projets à l’échelle du quartier et du bâti et lors de l’engagement d’un projet dans la démarche. Mais c’est aussi un lieu d’échanges et d’apprentissage. L’équipe du projet bénéficie d’échanges avec d’autres acteurs du domaine ainsi que des retours d’expériences des opérations déjà engagées.

Les évaluations de la démarche QDF du projet intervient à 3 étapes clés du projet :

Les projets peuvent s’engager au plus tard avant la phase d’études avant-projet.

Vizea a pu accompagner EKOPOLIS, aux côtés d’autres professionnels du milieu, à la construction du référentiel QDF et dans l’animation des groupes de travail multi-acteurs.

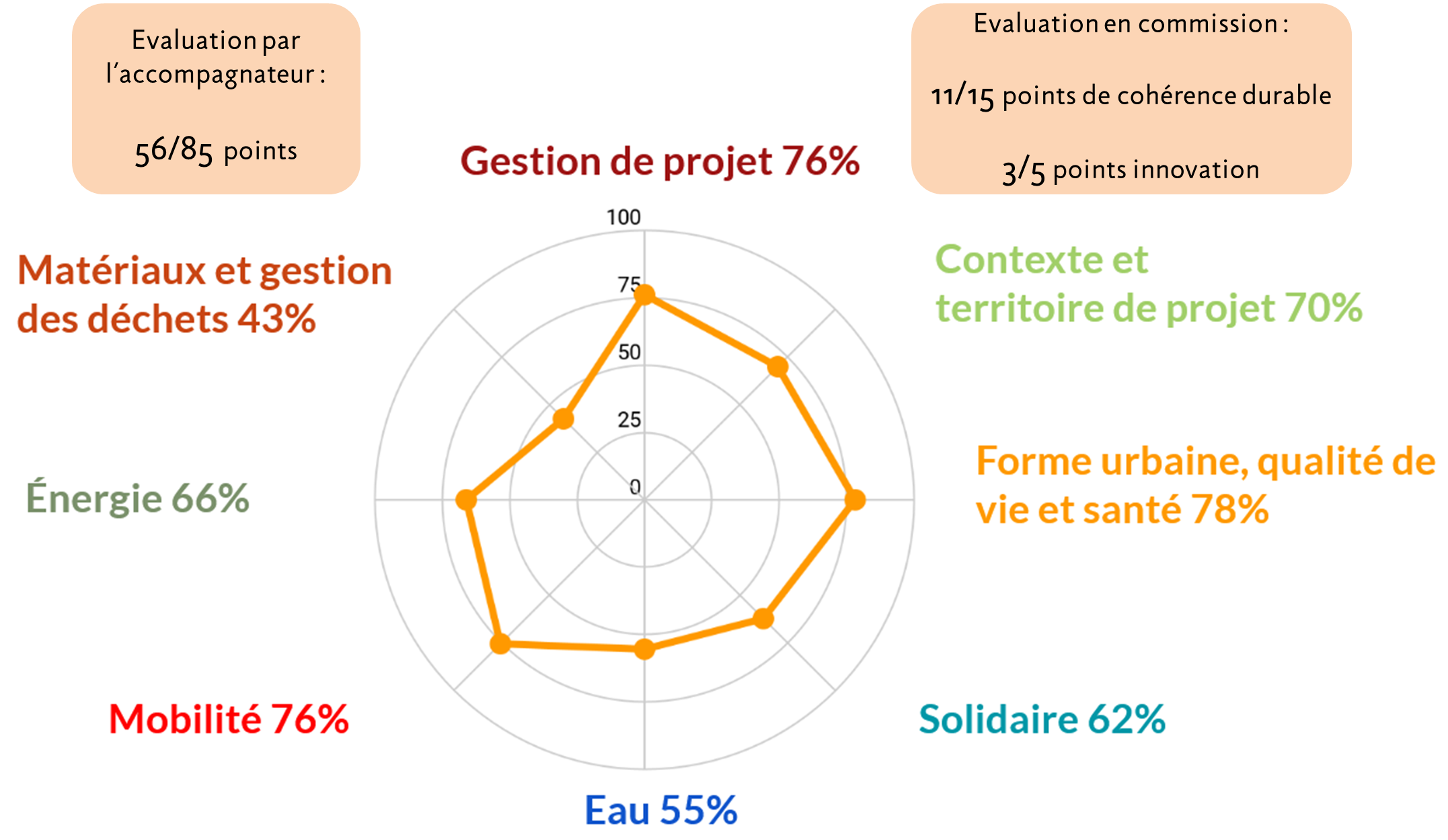

Le référentiel QDF aborde 8 thématiques à travers plus de 300 critères :

Thématiques et sous-thématiques de la démarche QDF(©Vizea)

La démarche QDF intègre la nouvelle Réglementation Environnementale RE 2020 et encourage les maîtres d’ouvrage à être plus ambitieux que la réglementation en vigueur en visant un besoin bioclimatique –20 % et un coefficient d’énergie primaire –10 % par rapport à ceux en vigueur.

De plus, à travers cette démarche, Ekopolis renforce et encourage le renouvellement urbain en intégrant la zéro artificialisation nette et en favorisant la rénovation par rapport aux bâtiments neufs.

Certains critères sont modulés en fonction de la zone géographie. Ekopolis distingue 3 types de densité : urbain, périurbain et rural. La densité sera définie entre l’équipe projet et Ekopolis. Cette densité modifie certains indicateurs qui servent à évaluer également le projet de manière quantitative. Par exemple, afin de limiter l’artificialisation des sols, un projet Or doit répondre à 50 % de pleine terre en milieu rural, 45 % en milieu périurbain et 35 % en milieu urbain.

De plus, à travers la thématique de gestion de projet, la mise en place de concertation tout au long du projet ainsi que la collaboration entre toutes les parties intégrantes du projet sont renforcées et encouragées.

Enfin, tous les critères sont adaptés au territoire francilien et permettent de répondre aux problématiques et potentiels propres au territoire.

A la suite d’une formation et d’une agrégation par Ekopolis, l’accompagnateur QDF accompagne l’équipe projet - dont il fait partie (soit au sein de l’équipe de maîtrise d’œuvre soit de l’assistance à maîtrise d’ouvrage) - dans la mise en œuvre de la démarche QDF, afin de faire progresser à la fois l’équipe projet et l’opération.

Selon les contraintes et le potentiel de l’opération, l’accompagnateur QDF aide l’équipe projet à mettre en œuvre la démarche et propose des solutions pour atteindre le meilleur niveau de qualité possible, à coût global maîtrisé.

Il a pour mission d’évaluer le niveau global du projet en lien avec la maîtrise d’ouvrage, de justifier les choix du projet et d’évaluer le projet et la présenter à chaque commission.

Pour cela avant chaque commission il renseigne le référentiel QDF et pilote des réunions regroupant la maîtrise d’œuvre, le maître d’ouvrage et Ekopolis afin de valider les points atteints.

La grille du référentiel QDF participera à 85 % de la note globale du projet et sera remplie avant chaque commission.

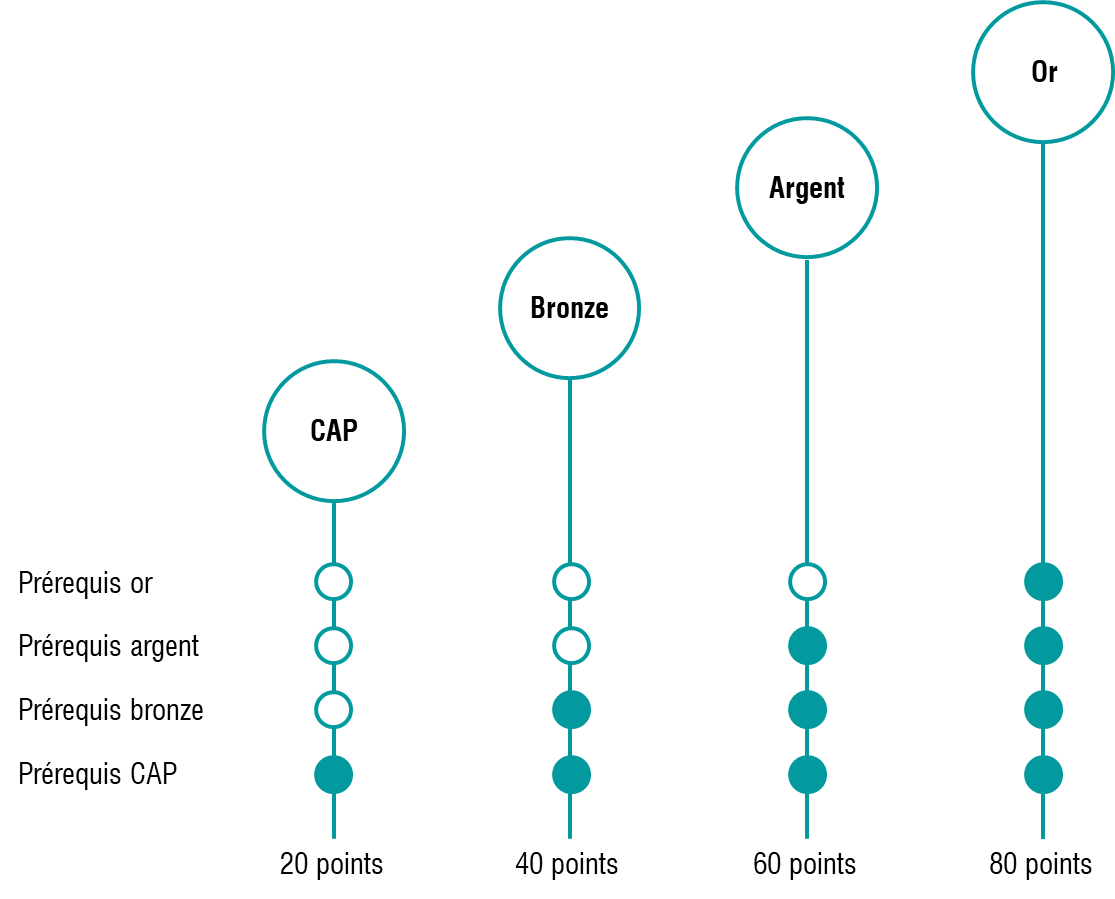

Différents niveaux de reconnaissance peuvent être atteint : cap, bronze, argent et or.

Pour atteindre ces différents niveaux de reconnaissance il faut :

Niveaux de reconnaissance QDF (©Vizea)

Lors de la commission interprofessionnelle, l’équipe projet présente le projet à différente phase :

L’équipe interprofessionnelle porte un regard sur la cohérence globale du projet. La cohérence durable du projet est alors évaluée et correspond à 15 % de la note.

Le projet est évalué sur sa qualité interne et également sur son insertion dans le territoire à travers la présentation des 8 thématiques.

En amont de la conception, l’équipe projet choisit 5 innovations et les présente lors de la commission. Ces innovations peuvent être fonctionnelles, techniques, de concertation... Elles permettent au projet de gagner 1 point bonus par innovation validée par l’équipe interprofessionnelle (5 points bonus au maximum).

Ces commissions publiques sont un temps d’échange et de retour d’expériences en direct avec les participants : maîtrises d’ouvrages, architectes, bureaux d’études, entreprises, utilisateurs, etc.

Les commissions sont un lieu de partage où l’équipe projet présente les bonnes pratiques mises en œuvre et les difficultés rencontrées afin d’amorcer collectivement des pistes d’amélioration qui pourront être appliquées au projet présenté mais aussi dans d’autres projets des acteurs présents à la commission. Lors des commissions conception, réalisation et exploitation, le niveau de reconnaissance obtenu est provisoire. Le niveau de reconnaissance définitif sera obtenu suite à la commission exploitation.

Vizea accompagne la SOCAREN pour le projet des Bas-Heurts, l’un des premiers projets engagés dans la démarche QDF. La première commission a eu lieu le 16 février 2023.

Commission QDF phase conception ((©Vizea)

Le projet des Bas-Heurts se situe à Noisy-le-Grand, en continuité de la ZAC Maille Horizon Nord.

Le quartier à dominante résidentielle, porte une attention particulière à la mixité intergénérationnelle par la construction d’une résidence séniors et d’un Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées. La sobriété énergétique est développée dans le projet à travers des constructions passives, des niveaux de performance énergétique plus ambitieux que la réglementation en vigueur. De plus, l’identité du site est mise en valeur en rappelant l’histoire maraîchère du site dans sa conception, ainsi que l’identité paysagère en portant une forte attention aux espaces végétalisées de pleine terre ainsi que la création d’une promenade plantée dédiée aux modes doux traversant le quartier du nord au sud.

Axonométrie du projet des Bas-Heurts (©D&A)

A l’issu de l’évaluation du projet à travers la grille QDF, la note obtenue est de 56/85. Suite à la commission conception, le projet de la ZAC des Bas-Heurts a obtenu 11 points de cohérence durable et 3 points d’innovation, soit 70 points au total. La ZAC des Bas-Heurts, en respectant les prérequis cap, bronze et argent, a ainsi obtenu le niveau de reconnaissance argent pour la phase conception.

Radar QDF (©Vizea, Source : EKOPOLIS)

L’équipe de Vizea Urbanisme est fière d’avoir pu accompagner la SOCAREN dans l’amélioration de ses pratiques d’aménagement durable.

Pour aller plus loin ...

https://ekopolis.fr/la-demarche-quartiers-et-batiments-durables-franciliens

Page 1 sur 13