Vizea île de France

Vizea Sud-Est

Vizea Grand-Ouest

Vizea Sud-Ouest

Le 11 avril dernier, le coup d’envoi de l’opération IssyGrid a été lancé à Issy-les-Moulineaux. Il s’agit d’une opération pilote d’envergure de smart-grid qui vise à optimiser la gestion de l’énergie à l’échelle du quartier par un rééquilibrage dynamique entre l’offre et la demande. L’enjeu est de lisser les pics de consommation et d’intégrer de manière effective les énergies renouvelables intermittentes grâce à un système de monitoring intelligent. La mixité d’usage entre logements et tertiaires à l’échelle du quartier est une dimension importante, car les pics de consommation ne sont pas les mêmes selon la typologie de bâtiments

Le 11 avril dernier, le coup d’envoi de l’opération IssyGrid a été lancé à Issy-les-Moulineaux. Il s’agit d’une opération pilote d’envergure de smart-grid qui vise à optimiser la gestion de l’énergie à l’échelle du quartier par un rééquilibrage dynamique entre l’offre et la demande. L’enjeu est de lisser les pics de consommation et d’intégrer de manière effective les énergies renouvelables intermittentes grâce à un système de monitoring intelligent. La mixité d’usage entre logements et tertiaires à l’échelle du quartier est une dimension importante, car les pics de consommation ne sont pas les mêmes selon la typologie de bâtiments

L’opération qui vient de rentrer dans sa phase opérationnelle, concerne pour l’instant quelques bâtiments test (résidentiels et tertiaires), avant d’être progressivement étendue au quartier d’affaires Seine Ouest puis au quartier résidentiel Ford d’Issy.

Dans le secteur résidentiel, les premiers logements tests ont été équipés de :

Les informations récoltées sont transmises, anonymement et en temps réel via internet, vers le système d'information énergétique central, la VIGIE, en vue d'une optimisation des flux à l'échelle du quartier.

Concernant le secteur tertiaire, une interface logicielle collecte les consommations d'énergie par postes : éclairage, informatique et télécommunications, chauffage, ventilation, climatisation, eau chaude, parkings, ascenseurs et recharge des véhicules électriques. Ces mesures sont ensuite rapprochées des critères règlementaires fixés par la RT 2012.

L'outil de monitoring intelligent de réseau collecte et agrège en temps réel les informations relatives à la consommation, au stockage et à la production locale d'énergie photovoltaïque. L’objectif est en deux temps. Tout d’abord, connaitre la consommation précise du quartier, par postes et par typologie de bâtiments. Ensuite, l’enjeu est de développer un dispositif de pilotage du bâtiment qui contribuera au lissage des pics de consommation.

L'outil de monitoring intelligent de réseau collecte et agrège en temps réel les informations relatives à la consommation, au stockage et à la production locale d'énergie photovoltaïque. L’objectif est en deux temps. Tout d’abord, connaitre la consommation précise du quartier, par postes et par typologie de bâtiments. Ensuite, l’enjeu est de développer un dispositif de pilotage du bâtiment qui contribuera au lissage des pics de consommation.

Par exemple : en cas de pic, le réseau pourra envoyer un SMS à certains habitants pour leur proposer d'éteindre leur chauffage quelques minutes ou d’éteindre leurs appareils en veille (réalisable à distance, via une application sur Smartphone). Le réseau pourra également indiquer à quelle heure il est plus avantageux de recharger les véhicules électriques. L’énergie produite pendant la semaine par un immeuble de bureaux, équipé de panneaux solaires, pourra aussi être redirigée vers le quartier résidentiel le week-end.

Actuellement 300 m² de panneaux de photovoltaïques sont installés. A moyen terme, 1000 m² sont prévus sur 3 bâtiments différents. Ils permettent une grande flexibilité d’utilisation : à l’échelle du bâtiment producteur d’une part (auto-consommation et stockage local), et à l’échelle du quartier dans son ensemble d’autre part (injection dans le réseau de distribution et stockage centralisé).

La clé de leur intégration harmonieuse au réseau repose sur un pilotage intelligent de la production grâce à :

Un enjeu majeur est le stockage de l’énergie produite pendant les heures creuses sur les batteries des voitures électriques, et d’avoir la possibilité de récupérer cette énergie lors de périodes de forte demande énergétique.En outre, le fonctionnement des bornes de rechargement sera intégré au réseau de monitoring intelligent. Le client pourra choisir un mode de recharge adapté à l’usage (normal ou rapide) ou programmer ses déplacements en fonction du coût de la recharge.

Le projet IssyGrid a été à l’initiative d’un groupe d’entreprises issues des trois domaines au cœur des smart-grid : l’infrastructure urbaine, l’énergie et les TIC (technologies de l’information et de la communication). Des dizaines d’entreprises – de grands groupes internationaux aux start-up – ont collaboré sur ce projet pilote avec la ville d’Issy-les-Moulineaux. Les quartiers retenus pour l’opération n’ont pas été choisis par hasard : la plupart des entreprises partenaires possèdent des bureaux dans le quartier Seine Ouest qui seront parmi les premiers bâtiments tests, et le quartier de Fort d’Issy regroupe une grande partie des salariés des entreprises partenaires, parmi lesquels ont été « recrutés » les premiers logements tests.

Le lancement d’IssyGrid se fera en plusieurs étapes :

A l’échelle nationale, un autre projet pilote de smart-community est en cours à Lyon dans le quartier de la Confluence, en partenariat avec le NEDO (New Energy and industrial technology Development Organization, agence publique japonaise équivalent de l’ADEME). La mise en œuvre doit s’étaler sur la période 2012-2015. Les retours d’expérience de tels projets seront précieux pour le développement de smart grid à une plus grande échelle.

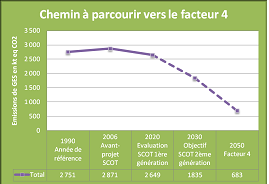

Alors que la 7ème session de reconnaissance des projets territoriaux de développement durable a été lancée il y a quelques semaines, la 6ème session s’est achevée en mars dernier, aboutissant au « Panorama des Agenda 21 locaux et des pratiques territoriales de développement durable en France » réalisé par l’Observatoire National des Agendas 21 locaux et Pratiques Territoriales de Développement Durable. Cet état des lieux permet de préparer le sommet de la Terre qui se tiendra les 20 et 22 juin 2012, 20 ans après le sommet de Rio.

Alors que la 7ème session de reconnaissance des projets territoriaux de développement durable a été lancée il y a quelques semaines, la 6ème session s’est achevée en mars dernier, aboutissant au « Panorama des Agenda 21 locaux et des pratiques territoriales de développement durable en France » réalisé par l’Observatoire National des Agendas 21 locaux et Pratiques Territoriales de Développement Durable. Cet état des lieux permet de préparer le sommet de la Terre qui se tiendra les 20 et 22 juin 2012, 20 ans après le sommet de Rio. ervatoire national des agendas 21 locaux » relève un certains nombre de qualités qui font le succès des démarches menées. L’un de ces points forts est la mise en avant de nouveaux thèmes dans la démarche, allant au-delà de la vision technique du développement durable (culture, écologie urbaine, relocalisation de l’économie,…). Le travail de prospective et la pugnacité des acteurs, s’appuyant sur des réseaux existants, sont également présentés comme des éléments nécessaires au succès de la démarche.

ervatoire national des agendas 21 locaux » relève un certains nombre de qualités qui font le succès des démarches menées. L’un de ces points forts est la mise en avant de nouveaux thèmes dans la démarche, allant au-delà de la vision technique du développement durable (culture, écologie urbaine, relocalisation de l’économie,…). Le travail de prospective et la pugnacité des acteurs, s’appuyant sur des réseaux existants, sont également présentés comme des éléments nécessaires au succès de la démarche.

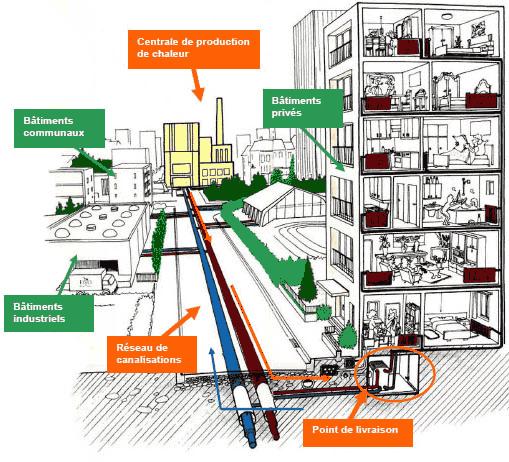

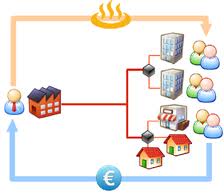

La densité énergétique, exprimée en MWh/ml, représente la consommation d’énergie totale répartie sur la longueur du réseau. Plus les besoins sont dispersés, plus la densité énergétique sera faible. Plus la densité est élevée, plus l’installation d’un réseau de chaleur est rentable. C’est pour cette raison que les raisons réseaux de chaleur se trouvent en ville en non en campagne, et en priorité pour des immeubles plutôt que des zones pavillonnaires.

La mixité des usages, sans unité, exprime la répartition des besoins, et donc des pics de consommation, dans le temps. Lorsque tous les bâtiments alimentés par le réseau ont la même fonction, les besoins sont simultanés: les pics unitaires de chacun des bâtiments s’ajoutent. Dans ce cas, la mixité des usages est faible, ce qui entraine un sur dimensionnement du réseau pour répondre à cette demande de pointe. Au contraire, lorsque la mixité des usages est variée, les bâtiments desservis ont des besoins répartis dans le temps, les pics unitaires ne sont pas synchronisés, la consommation est quasiment constante, permettant un fonctionnement optimal.

L’augmentation des exigences imposées par la réglementation thermique conduit à des bâtiments plus performants avec des besoins de chaud et de froid plus faibles. De ce fait, la pertinence économique des réseaux de chaleur n’est plus toujours aussi évidente. Cela est particulièrement vrai dans le cas des démarches d’éco-quartiers, de plus en plus nombreuses, et qui passent la plupart du temps par une sobriété énergétique au-delà de la réglementation. Cela entraine des densités énergétiques plus faibles qu’auparavant, transférant donc les nouvelles problématiques sur les pertes en ligne et la mixité énergétique des usages.

Après avoir proposé une trame d'étude réglementaire, c’est pour répondre à ces questionnements que Centre d’Etudes Techniques de l’Equipement (CETE) de l’Ouest a réalisé une étude sur la place des réseaux de chaleur dans les nouveaux quartiers. Cette étude se base sur un outil permettant, à partir de données d’entrée sur le quartier, le réseau et les systèmes énergétiques de réaliser des études simplifiées pour estimer les consommations. La vocation première de cet outil est de servir de support pour la réflexion des grandes orientations de l’aménagement.

A partir de cet outil, plusieurs études de cas ont été menées permettant d’observer les différents résultats en fonction des variations de densité et de mixité. Notamment, le positionnement en termes de performances du réseau de chaleur par rapport à un ensemble de systèmes décentralisés permettant de répondre aux mêmes besoins.

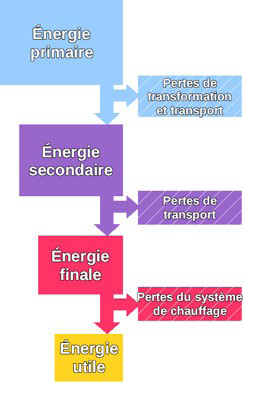

Pour étudier les impacts de la variation de la densité énergétique, 3 cas ont été comparés : la référence, un cas où la densité est diminuée de 30 % et un cas où elle est augmentée de 30%.La première observation est que la baisse de consommation d’énergie finale du réseau, lorsque la densité diminue, est moins importante que l’augmentation de consommation, lorsque la densité augmente.

En effet, une baisse de densité de 30 % entraine une variation de consommation d’énergie finale de -25,8 %, alors qu’une hausse de 30 % de la densité conduit à une variation de la consommation de + 27 %. La variation de consommation d’énergie finale n’est donc pas reliée linéairement à la densité énergétique.

Cette observation vaut également pour l’énergie primaire puisque le facteur énergie primaire / énergie finale reste constant.

Cette même variation amène à une seconde conclusion intéressante. Dans les 3 cas étudiés, la consommation d’énergie finale est plus faible pour les systèmes décentralisés que pour le réseau de chaleur. Cependant, l’écart qui existe entre les 2 moyens de chauffage varie significativement avec la densité énergétique. En effet, dans le cas de référence, l’écart de consommation d’énergie finale est de 10,4 %, une diminution de la densité de 30 % porte cet écart à 15,2 %. La baisse de la densité énergétique dans les nouveaux quartiers est donc préjudiciable aux réseaux de chaleur de ce point de vue.

Cette même variation amène à une seconde conclusion intéressante. Dans les 3 cas étudiés, la consommation d’énergie finale est plus faible pour les systèmes décentralisés que pour le réseau de chaleur. Cependant, l’écart qui existe entre les 2 moyens de chauffage varie significativement avec la densité énergétique. En effet, dans le cas de référence, l’écart de consommation d’énergie finale est de 10,4 %, une diminution de la densité de 30 % porte cet écart à 15,2 %. La baisse de la densité énergétique dans les nouveaux quartiers est donc préjudiciable aux réseaux de chaleur de ce point de vue.

Au contraire, une augmentation de la densité énergétique réduit l’écart de consommation d’énergie primaire entre les deux modes de production pour que celui n’atteigne plus que 8,5 %. A titre d’illustration complémentaire, le doublement de la densité énergétique par rapport à la référence amène cet écart à 7,6 %.

Toujours en analysant les effets d’une variation de la densité énergétique, la baisse de la densité de 30 % est également dommageable pour les réseaux en termes de rendement. En effet, la réduction de 30 % conduit à une chute du rendement de 4 points, alors que la hausse de densité n’entraine une augmentation que de 2 points. Cela est une conséquence directe du phénomène observé sur la variation de consommation d’énergie finale.

Une fois les effets de la variation de la densité énergétique étudiés, ce sont ceux de la mixité d’usage qui sont analysés. Dans le cas où la mixité est plus faible que la référence, la consommation d’énergie finale pour un réseau de chaleur augmente très significativement par rapport à celle des systèmes décentralisés.

En effet, le fait que les pics de consommations ne soient plus répartis de manière dispersée mais concentrés sur les mêmes tranches horaires entraine un sur-dimensionnement du réseau, et donc un fonctionnement qui est la plupart du temps en sous charge. Pour les systèmes décentralisés, le pic ne varie pas dans l’absolu, le dimensionnement n’entraine donc aucun dysfonctionnement par la suite. La conséquence directe de cette observation est la baisse très significative du rendement du réseau qui est quasiment divisé par 4 !

Par ailleurs, une mixité d'usage importante n'améliore pas systématiquement les performances du réseau de chaleur mais contribue tout de même à rendre compétitif un réseau vis-à-vis d'un ensemble de systèmes décentralisés.

La mise en place de réseaux de chaleur basse température, consiste tout simplement à faire circuler dans les réseaux de chaleur une eau à 70 °C environ, au lieu des 110 °C traditionnellement observés. La basse température est notamment étudiée pour réduire les déperditions de chaleur. En effet, les échanges thermiques entre le réseau et son milieu environnant sont d’autant plus importants que l’écart de température entre les deux est grand. En limitant cet écart de température, les échanges se retrouvent forcément diminués.

En plus de cette baisse de température, un effort sur l’isolation des réseaux doit être réalisé, permettant de conserver au maximum des températures suffisantes pour répondre aux exigences sanitaires.

Ces mesures permettent d’après l’étude de diminuer les déperditions sur l’ensemble du réseau de plus de 50 %, augmentant du même coup le rendement global de 4 points.

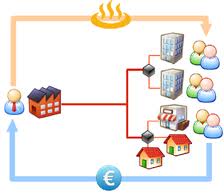

L’implantation d’EnR dans le mix énergétique d’un réseau est en effet beaucoup plus facile que dans un système décentralisé classique où les parts de l’électricité et du gaz sont encore très présentes. L’impact sur le changement climatique, même lorsque les consommations d’énergie finale sont légèrement plus importantes dans le cas d’un réseau de chaleur, reste très largement supérieur pour un ensemble de systèmes décentralisés. Certes, avec l’augmentation des chaudières individuelles alimentées au bois, cet écart tend à se réduire. A titre d’exemple, l’écart d’émissions de GES entre une chaudière bois (avec appoint gaz) et un ensemble de systèmes décentralisés ayant pour source du gaz et de l’électricité, est de 350 %.

Par ailleurs, un avantage non négligeable reste le coût, qui est plus faible pour un réseau que pour un ensemble de systèmes décentralisés. En effet, la mutualisation des moyens (une seule chaudière comparée à une unité par logement) et de l’entretien sont autant d’arguments qui pèsent en faveur du réseau sur ce point.

Grâce au décret n°2012-518 du 19 avril 2012 relatif au label « bâtiment biosourcé », actif dès le lendemain de sa parution, des matériaux d’origine végétale ou animale peuvent être utilisés lors de la construction de bâtiments et notamment dans le cas d’isolants. Ces matériaux sont communément qualifiés de «biomatériaux» ou de matériaux «biosourcés» : il s’agit notamment du bois et de ses dérivés, du chanvre, de la paille, de la plume ou de la laine de mouton. Ils présentent deux atouts principaux sur le plan de l’environnement :

Grâce au décret n°2012-518 du 19 avril 2012 relatif au label « bâtiment biosourcé », actif dès le lendemain de sa parution, des matériaux d’origine végétale ou animale peuvent être utilisés lors de la construction de bâtiments et notamment dans le cas d’isolants. Ces matériaux sont communément qualifiés de «biomatériaux» ou de matériaux «biosourcés» : il s’agit notamment du bois et de ses dérivés, du chanvre, de la paille, de la plume ou de la laine de mouton. Ils présentent deux atouts principaux sur le plan de l’environnement : Le 19 avril 2012, le BRGM, l’INERIS et le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement ont publié une étude commune traitant de la réutilisation hors site des terres excavées en technique routière et dans des projets d’aménagement

Les chantiers sur sites pollués génèrent souvent l’excavation d’importantes quantités de terres polluées, ne pouvant être gérées sur site. Ces terres excavées sont alors évacuées hors du site, prenant le statut de déchets. Ce guide expose les règles de l’art et les modalités sous lesquelles certaines de ces terres peuvent être réutilisées dans le cadre de projets de réhabilitation, en technique routière et dans des projets d’aménagement (aménagements industriels ou de bureaux et aménagements paysagers non privatifs). Il précise, pour chaque usage, des caractéristiques de sol à respecter pour s’inscrire dans une démarche de développement durable et de protection des populations et de l’environnement. Le guide est applicable à titre provisoire pendant 1 an et sera revu si nécessaire après 1 an d’application en fonction des retours d’expérience.

La démarche définie ne s’applique qu’aux sites engagés dans une démarche de gestion des sites et sols (potentiellement) pollués, tels que définis dans la Note Ministérielle du 8 février 2007. De nombreuses exceptions sont cependant définies pour les terres ne répondant pas à l’objectif de protection des populations et de l’environnement : par exemple, les terres qui relèvent de la catégorie des déchets dangereux au sens de l’article R.541-8 du Code de l’Environnement, … La démarche proposée ne va donc globalement concerner que les terres peu polluées et par des substances peu dangereuses.

Pour favoriser la réutilisation de ces terres excavées, une base de données a été créée : la base TERRASS. Elle vise à mettre en relation les producteurs et les receveurs de terres tout en assurant leur suivi.Le producteur va ainsi engager la réalisation d’une prestation LEVE pour savoir si son site relève ou non de la méthodologique nationale des sites pollués. Une fois cette levée des doutes réalisée, les terres excavées sont caractérisées pour s’assurer de leur compatibilité avec le milieu dans lequel elles seront réutilisées.

Le producteur est ensuite chargé de trouver une filière d’élimination des terres, de transmettre au receveur les informations liées aux caractéristiques de ces terres, d’initier la procédure de traçabilité des terres excavées (via le BSTR) et de s’assurer que les terres ont bien été valorisées.

Le receveur de son côté doit vérifier que les caractéristiques des terres excavées reçues sont bien compatibles avec les usages futurs qu’il prévoit, vérifier que les modalités de gestion des terres sont conformes aux modalités du guide, finaliser la procédure de traçabilité des terres excavées (via le BSTR) et valoriser les terres conformément au projet.

Ce guide prévoit la réutilisation des terres excavées pour les usages suivants :

On peut regretter le peu de nouveautés apportées par ce guide en termes d’usages des terres excavées. Il offre cependant une démarche cadrée avec la création d’un Bordereau de Suivi des Terres Réutilisables (BSTR) et d’un outil de mise en relation des acteurs concernés. Retrouvez l'étude intégrale.

L’Association professionnelle de l’énergie solaire, Enerplan, a fait réaliser une étude comparative sur les différentes énergies renouvelables et la RT 2012 en maison individuelle. Cette étude avait pour objectif d’évaluer comment l’énergie solaire était valorisée par le calcul réglementaire en se basant sur les consommations d’énergie primaire d’une maison individuelle considérée comme type, d’environ 90 m², de plain-pied et avec un niveau standard d’isolation. D’autre part, les simulations ont été réalisées sur les 8 zones climatiques françaises au sens de la RT afin d’obtenir une réponse à l’échelle nationale.

L’Association professionnelle de l’énergie solaire, Enerplan, a fait réaliser une étude comparative sur les différentes énergies renouvelables et la RT 2012 en maison individuelle. Cette étude avait pour objectif d’évaluer comment l’énergie solaire était valorisée par le calcul réglementaire en se basant sur les consommations d’énergie primaire d’une maison individuelle considérée comme type, d’environ 90 m², de plain-pied et avec un niveau standard d’isolation. D’autre part, les simulations ont été réalisées sur les 8 zones climatiques françaises au sens de la RT afin d’obtenir une réponse à l’échelle nationale.

Il est important de signaler toutefois que cette étude ne prend pas en compte la dimension économique des solutions proposées mais uniquement la performance énergétique des systèmes vis-à-vis du moteur de calcul de la RT 2012.

Le solaire thermique, champion de la chaleur renouvelable :

Les résultats de l’étude montrent que le solaire thermique est la solution la plus performante en maison individuelle pour descendre en deçà des valeurs réglementaires de consommations imposées. Trois « combinaisons » se démarquent particulièrement :

Le photovoltaïque, pour « compenser les consommations »

L’installation de panneaux photovoltaïque est également une alternative très intéressante pour respecter les exigences de la réglementation thermique. Cette dernière permet en effet de déduire la production électrique d’origine photovoltaïque de la consommation d’énergie primaire du bâtiment dans une limite de 12kWhep/m².an. Les résultats de l’étude montre qu’une installation de 2 m² seulement permet alors de respecter le Cep max sur l’ensemble du territoire avec un gain énergétique compris entre 5 et 28%.

Les systèmes électriques pénalisés :

D’après l’étude, le recours à des systèmes utilisant l’effet joule direct tel que les panneaux rayonnants notamment ne permet plus de respecter les exigences de consommations de la nouvelle réglementation thermique avec des consommations énergétiques largement supérieurs aux Cep max. Seul une installation photovoltaïque pourra permettre dans certaines zones climatiques d’atteindre la RT 2012, mais le recours au solaire thermique ne suffira pas à lui seul.

Parallèlement, l’étude montre également que le respect des consommations réglementaires est difficile à atteindre lors du recours à un système de PAC air-eau car l’application du coefficient de 2,58 pour l’énergie électrique utilisée par le système pénalise fortement la consommation globale d’énergie primaire du bâtiment. Seul le recours à un couplage avec un CESI à appoint gaz permet d’atteindre les valeurs réglementaires. L’étude ne se penche cependant pas sur les performances des pompes à chaleur eau-eau.

L’association HQE a publié une brochure qui fait la synthèse du test HQE Performance 2011 : « HQE Performance : 1ères tendances pour les bâtiments neufs ».

L’association HQE a publié une brochure qui fait la synthèse du test HQE Performance 2011 : « HQE Performance : 1ères tendances pour les bâtiments neufs ». Un seul logiciel d’ACV bâtiment a été utilisé afin d ‘assurer une bonne cohérence des données. Les valeurs présentées ont été calculées pour une durée de vie conventionnelle de l’ouvrage de 100 ans.

Indicateurs de performance environnementale

Indicateur 1 : Consommation énergétique totale

L’étude a permis de quantifier un constat déjà effectué : dans un bâtiment BBC, les usages réglementés (chauffage, auxiliaires, eau chaude sanitaire, éclairage et climatisation) représentent seulement 24 % de l’énergie primaire totale pour les bureaux (soit 68 kWhep/m2/an) et 37 % pour les maisons individuelles (soit 67 kWhep/m2/an).

Les autres consommations, majoritaires sur la durée de vie du bâtiment, peuvent être distinguées en 2 grandes catégories :

Des ordres de grandeur des consommations d’énergie non réglementaires ont pu être établis :

La réduction des consommations d’énergie hors usages réglementaires est ainsi un enjeu très fort dans le tertiaire.

Les valeurs moyennes obtenues pour l’énergie grise diffèrent également selon les types de bâtiments :

Indicateur 2 : Changement climatique

Les résultats de l’étude montrent que les produits et équipements de construction pèsent pour plus de la moitié des émissions de GES du bâtiment avec une moyenne de 8,7 kgeqCO2/m2/an.

Indicateur 3 : Déchets

L’étude met en évidence que les produits de construction représentent au moins 70 % de la production de déchets inertes du bâtiment (béton, terre cuite, carrelage, verre…) avec une moyenne de 18,8 kg/m2/an, du fait essentiellement du « scénario de fin de vie du bâtiment » : démolition et mise en décharge intégrale de ces déchets inertes. La brochure donne également quelques pistes de recyclage pour les déchets inertes du bâtiment.

Indicateur 4 : Consommation d’eau

A l’échelle du cycle de vie du bâtiment fixé dans l’étude à 100 ans, il apparaît que l’indicateur consommation d’eau est dû à 89 % à la consommation d’eau pendant la phase de vie du bâtiment avec une moyenne à 1 100 L/m2/an, quelque soit la typologie du bâtiment étudié (maisons individuelles, bureaux…).

Qualité de l’air

Sur la qualité de l’air intérieur, seules quatre opérations ont fait l’objet d’une mesure : un immeuble collectif, une résidence étudiante, une maison individuelle et un immeuble de bureaux. Les valeurs mesurées de formaldéhyde, de benzène, de dioxyde d’azote, de monoxyde de carbone et de radon respectent, dans la plupart des cas, les valeurs sanitaires repères actuelles. Si la ventilation est défaillante, la qualité de l’air intérieur est compromise, de même si l’air extérieur est pollué (proximité de voies routières de forte circulation…).

Ces tests menés ont permis de démontrer la faisabilité du protocole établi par l’Association HQE pour la plupart des polluants recommandés : formaldéhyde, benzène, dioxyde d’azote et radon. La mesure des particules et des « COV totaux » a été plus problématique, du fait notamment d’appareils de mesure encore peu répandus et donc peu disponibles.

La brochure est téléchargeable gratuitement après inscription sur le site de l’association HQE.

Le Gou vernement a publié le 22 mars dernier la liste des lauréats de la première tranche de son appel d’offre lancé en aout 2011. Cet appel d’offre, organisé conjointement par le Gouvernement et la Commission de Régulation de l’énergie (CRE) concerne la construction d’installations photovoltaïques d’une puissance comprise entre 100 et 250 kWc, ce qui représente des surfaces de panneaux comprises entre 1 000 et 2 500 m².

vernement a publié le 22 mars dernier la liste des lauréats de la première tranche de son appel d’offre lancé en aout 2011. Cet appel d’offre, organisé conjointement par le Gouvernement et la Commission de Régulation de l’énergie (CRE) concerne la construction d’installations photovoltaïques d’une puissance comprise entre 100 et 250 kWc, ce qui représente des surfaces de panneaux comprises entre 1 000 et 2 500 m².

345 dossiers avaient été déposés en réponse à cet appel d’offre, pour une puissance totale de 68 MWc, alors que la puissance cible avait été fixée à 120 MWc.Au final, tous les projets considérés comme complets par la CRE ont été retenus par le Gouvernement, soit 218 projets représentant une puissance totale de 45 MWc.

Les lauréats de cet appel d’offres ont été sélectionnés sur la base d’exigences industrielles et environnementales renforcées. Le cahier des charges exigeait notamment un engagement de recyclage des panneaux en fin de vie ainsi qu’une évaluation carbone simplifiée. Les projets devaient également être accompagnés de cautions bancaires.

Le prix moyen des projets lauréats s’élève à 229 €/MWh. A titre de comparaison, ces mêmes projets auraient bénéficié d’un tarif de rachat de 370 €/MWh avant la mise en place du nouveau dispositif de soutien. Aujourd’hui, toujours à titre de comparaison, le tarif d’achat de l’électricité photovoltaïque sur le segment de 36 à 100 kW est actuellement à 213,7 €/MWh.

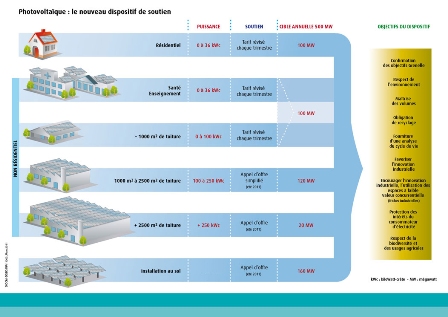

Rappel sur le nouveau dispositif de soutien à la filière photovoltaïque

En décembre 2010, le Gouvernement avait suspendu le mécanisme d’obligation d’achat pour les installations photovoltaïques non résidentielles. Une concertation fut organisée avec l’ensemble de la filière pour établir un nouveau cadre réglementaire. En Mars 2011, le nouveau dispositif de soutien est entré en vigueur. Ce dispositif fait appel à deux mécanismes distincts suivant la puissance de l’installation :

kWc (environ 1 000 m² de panneaux) : L’obligation de rachat est maintenue. Les tarifs d‘achats sont révisés chaque trimestre en fonction du nombre de projets déposés le trimestre précédent (plus le volume de projets déposés est important par rapport aux objectifs, plus la baisse du tarif de rachat sera importante)

kWc (environ 1 000 m² de panneaux) : L’obligation de rachat est maintenue. Les tarifs d‘achats sont révisés chaque trimestre en fonction du nombre de projets déposés le trimestre précédent (plus le volume de projets déposés est important par rapport aux objectifs, plus la baisse du tarif de rachat sera importante)

Déroulement des appels d’offres

L’IFPEB (Institut Français pour la performance énergétique du bâtiment) a annoncé le 30 mars dernier le lancement du site Construction21.eu , projet européen ambitieux d’une plateforme européenne à destination des professionnels de la construction durable.

Ce portail collaboratif multilingue entend favoriser le partage et l’appropriation des pratiques innovantes et propose ainsi une base de données de projets performants, une bibliothèque des innovations et une plateforme d’échanges entre spécialistes de différents pays.

Genèse du projet

Le projet, piloté par l’IFPEB, a été développé en partenariat avec le France Green Building Council (GBC), lui-même membre du World GBC. L’association France GBC regroupe différents organismes impliqués dans la construction durable, tels que le CSTB, le collectif Effinergie ou encore l’association HQE. L’initiative est soutenue par l’Union Européenne via BUILD-UP, le site de la Commission Européenne sur l'efficacité énergétique dans les bâtiments, qui financera le projet les 2 premières années.

Fonctionnement de Construction21.eu

Construction21 s’adresse à tous les professionnels de la construction durable : architectes, maîtres d’ouvrage, constructeurs, promoteurs, bureaux d’études, collectivités, certificateurs, etc. Il s’agit d’une plateforme communautaire constituée d’une base de données participative pour favoriser le partage des connaissances. On retrouve ainsi :

1 portail, 7 plateformes

Construction21.eu regroupe 6 plateformes nationales pour la France, l’Allemagne, l’Espagne, l’Italie, la Lituanie et la Roumanie. Sur chaque plateforme, les membres peuvent alimenter la base de données des Études de cas et des Innovations. Les ressources de ces plateformes sont ensuite traduites en anglais et centralisées sur une septième plateforme européenne, à disposition de tous.

Des perspectives ambitieuses

Lors du lancement le 30 mars dernier, le site regroupait 35 fiches projet (donc 22 issues de la plateforme française) et 500 membres répartis entre les 6 pays participants. D’ici fin 2013, l’objectif est d’arriver à 1 000 fiches et 300 000 membres. A terme, d’ici 5 ans, l’ambition de Construction21.eu est de mettre à disposition une plateforme pour chacun des 27 pays de l’Union Européenne.

iquant les niveaux d’émissions de CO2 des réseaux de chaleur et de froid est paru au journal officiel du 15 mars. Il s’agit de l'annexe 7 de l’arrêté du 8 février 2012 (modifiant l’arrêté du 15 septembre 2006 relatif au DPE pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine).

iquant les niveaux d’émissions de CO2 des réseaux de chaleur et de froid est paru au journal officiel du 15 mars. Il s’agit de l'annexe 7 de l’arrêté du 8 février 2012 (modifiant l’arrêté du 15 septembre 2006 relatif au DPE pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine).Entre 2008 (arrêté 2010) et 2010 (arrêté 2012), la classe des réseaux de chaleur de moins de 50 g de CO2 par kWh croit de 9% et la classe des réseaux de chaleur de 50 à 100 g de CO2 par kWh augmente de 65%. Le nombre de réseaux dans la 3e classe reste sensiblement identique. Les réseaux de plus de 150 g de CO2 par kWh reste majoritaire (73% des réseaux en 2008 contre 69% en 2010). Les effets du fonds chaleur mis en place en 2006 semblent commencer à se faire sentir.

- < 50 g de CO2 par kWh,

- de 50 à 100 g de CO2 par kWh,

- de 100 à 150 g de CO2 par kWh.

Page 32 sur 51