Urbanisme durable - Retour sur le colloque de la démarche BIMBY

- Création : 22 octobre 2012

- Écrit par Laetitia

Les 17 et 18 septembre 2012, à l'Ecole d'Architecture de Paris Belleville, s'est tenu un grand colloque organisé autour de la démarche BIMBY (Build In My Back Yard). BIMBY s’inscrit dans une démarche active de densification des tissus pavillonnaires, initiée par l’habitant et maîtrisée par la commune, dans l’objectif d’évoluer vers des villes moins consommatrices en ressources foncières.

Durant ces deux jours, 70 intervenants et 600 participants ont échangé autour de la démarche, son développement sur le territoire français, ses modalités de mise en œuvre opérationnelle, les inconnues restant à relever… Plusieurs thématiques ressortent ainsi des échanges :

BIMBY offre la possibilité de travailler sur la ville existante, tout en évoluant vers des solutions d’habitat assez bien acceptées par les habitants.

En effet, le tissu pavillonnaire est un parcellaire morcelé, déjà aménagé de réseaux et de voiries. Y produire du logement permet d’optimiser l’urbanisation existante par des procédures plus légères que la création de nouveaux quartiers. Par ailleurs, densifier le logement individuel en employant la division parcellaire évite d’utiliser des formes urbaines trop denses et souvent rejetées par les habitants. Toute la question du cadre de vie se pose alors, dont la définition est propre à chacun, concernant notamment la densité ressentie, la présence de jardins privés, la tranquillité…

La densification des tissus pavillonnaires nécessite aussi une réflexion à une échelle plus large.

La densification des tissus pavillonnaires nécessite aussi une réflexion à une échelle plus large.

Faire vivre ces espaces et en faire de véritables quartiers implique de compléter l’offre en services de proximité, en transports en commun… et pour cela d’adapter les voiries, de trouver des solutions en matière de stationnement moins consommatrices de foncier… Cela peut aussi être l’occasion de redynamiser l’économie locale ou d’entamer une réhabilitation thermique du bâti existant…

BIMBY est une filière moins chère globalement.

BIMBY est une filière moins chère globalement.

En optimisant les filières courtes de vente des terrains, le vendeur et l’acheteur sont directement mis en relation, sans passer par différents acteurs tels que les aménageurs, les promoteurs voir les bailleurs… Chaque étape évitée limite des frais, aussi bien pour les particuliers que pour les collectivités, qui peuvent ainsi réserver une part du budget à du logement plus orienté vers le social. Mais attention, BIMBY ne va pas pour autant tout régler, puisque le coût du foncier dépend du marché de l’offre et de la demande.

Malgré les avancées en termes de réflexion et l’application de la démarche dans plusieurs quartiers, BIMBY n’offre pas de méthode « prête à l’emploi ».

Malgré les avancées en termes de réflexion et l’application de la démarche dans plusieurs quartiers, BIMBY n’offre pas de méthode « prête à l’emploi ».

Il reste encore beaucoup à inventer, à définir. Une méthode unique ne peut être appliquée sur tous les terrains, car une grande part de la réflexion doit intégrer le contexte du site, l’historique du lieu, les volontés et les ambitions des habitants, ou encore les réseaux d’acteurs présents sur le territoire.

La démarche BIMBY est encore très dépendante du contexte réglementaire local.

La démarche BIMBY est encore très dépendante du contexte réglementaire local.

Pour offrir la possibilité aux particuliers de diviser leurs terrains, un assouplissement des règlements d’urbanisme doit s’opérer. Il peut s’agir notamment du COS (Coefficient d’occupation des Sols), des règles d’alignement du bâti… Ces évolutions peuvent être intégrées lors d’une mise à jour du PLU par exemple.

Enfin, une autre difficulté consiste à garantir à long terme la conciliation des intérêts particuliers et collectifs, c’est-à-dire entre les projets des habitants et celui de la collectivité territoriale. La démarche BIMBY offre des pistes de solutions concernant la lutte contre l’étalement urbain, les politiques de logement abordable, le maintien des personnes âgées à domicile, l’amélioration des mixités sociales et générationnelles… parmi d’autres exemples de thématiques pouvant toucher les différents publics. Un développement de la démarche, pour en faire une véritable filière, est à présent à étudier, à l’exemple d’un partenariat avec l’ADEME via la démarche AEU®. La sensibilisation de tous les acteurs à ces problématiques (incluant les particuliers) permettra de constituer un réseau de conseil et de faire évoluer les méthodes d’urbanisme.

Retrouvez ici :

Enfin, une autre difficulté consiste à garantir à long terme la conciliation des intérêts particuliers et collectifs, c’est-à-dire entre les projets des habitants et celui de la collectivité territoriale. La démarche BIMBY offre des pistes de solutions concernant la lutte contre l’étalement urbain, les politiques de logement abordable, le maintien des personnes âgées à domicile, l’amélioration des mixités sociales et générationnelles… parmi d’autres exemples de thématiques pouvant toucher les différents publics. Un développement de la démarche, pour en faire une véritable filière, est à présent à étudier, à l’exemple d’un partenariat avec l’ADEME via la démarche AEU®. La sensibilisation de tous les acteurs à ces problématiques (incluant les particuliers) permettra de constituer un réseau de conseil et de faire évoluer les méthodes d’urbanisme.

Retrouvez ici :

Urbanisme durable - Lancement de la nouvelle session d’appel à projets AEU® de l’ADEME

- Création : 17 octobre 2012

- Écrit par Cécile

La Direction régionale Île-de-France de l’ADEME lance une nouvelle session d’appel à projets auprès des collectivités franciliennes afin de favoriser des approches innovantes et durables dans l’élaboration de projets d’aménagement ou de documents d’urbanisme (PLU, SCoT, PLH…) par la mise en œuvre de la démarche AEU®.

La Direction régionale Île-de-France de l’ADEME lance une nouvelle session d’appel à projets auprès des collectivités franciliennes afin de favoriser des approches innovantes et durables dans l’élaboration de projets d’aménagement ou de documents d’urbanisme (PLU, SCoT, PLH…) par la mise en œuvre de la démarche AEU®.L’appel à projets AEU® vise à encourager et accompagner :

- « les projets d’urbanisme qui s’inscrivent dans une démarche territorialisée et participative avec une mobilisation de l’ensemble des acteurs concernés par le projet,

- les projets d’urbanisme qui abordent pleinement les questions de lutte contre l’étalement urbain, proximité et densification autour des axes de transports en commun, prise en compte des objectifs de construction de logements formulés à l’échelle régionale,

- les collectivités locales franciliennes qui s’engagent dans des projets urbains innovants : CDT, « Nouveaux Quartiers Urbains », « EcoQuartiers » …,

- les projets d’urbanisme qui articulent la démarche AEU® avec la démarche PCET (atténuation et adaptation). »

Trois types de projets sont ainsi concernés :

- la réalisation ou la révision de documents d’urbanisme : SCoT, PLU

- des opérations d’aménagement portant sur la réalisation d'un nouveau quartier dans un tissu urbain existant et à proximité de transports en communs (opération de rénovation urbaine, ZAC, OPAH RU, …)

- des projets plus expérimentaux comme la mise en place de référentiels d’aménagement ou d’urbanisme durable sur un territoire, l’élaboration d’un volet développement durable d’un PLH, …

Dans le cadre de cet appel à projets, les lauréats bénéficieront à la fois d’un accompagnement technique de l’ADEME (participation aux comités de pilotage, aides à la préparation de cahiers des charges, formations, …) et d’une aide financière pouvant aller jusqu’à 70% du montant total (HT) de la démarche AEU®, dans la limite des plafonds définis.

Cette nouvelle session d’appel à projets permettra également de renforcer le retour d’expérience sur la démarche AEU® et pourra alimenter les réflexions actuellement menées par l’ADEME sur l’évolution de la méthodologie AEU® et de ses champs thématiques.

Plusieurs axes posent en effet actuellement question sur la mise en œuvre de la démarche AEU® dans le cadre de projets d’aménagement durable ou de planification urbaine et notamment :

- La transversalité des thématiques de l’AEU® et leur interaction avec des thématiques complémentaires, visant à prendre en compte les 5 finalités du développement durable. Le champ des thématiques est en effet actuellement axé uniquement sur la dimension environnementale du développement durable, ceci malgré la volonté de s’inscrire dans une démarche transversale.

- La méthodologie et les outils permettant d’assurer une évaluation et de développer une culture de l’évaluation et du suivi, et ce dès les phases amont des projets.

- L’interaction avec les autres démarches telles que HQETM Aménagement, Nouveaux Quartiers Urbains, EcoQuartiers, …

Mise en œuvre d’une démarche d’aménagement durable pour la ZAC Charles de Gaulle Est à Colombes

- Création : 15 octobre 2012

- Écrit par LesEnR (communiqué)

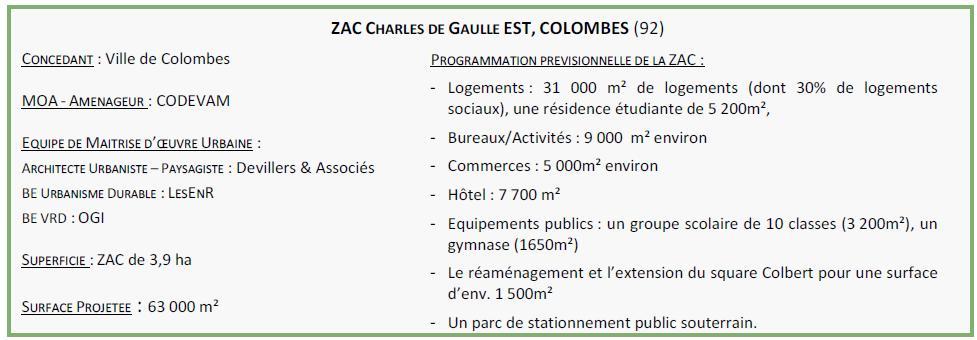

A l’issue du concours lancé en Mai dernier par la CODEVAM, LesEnR intervient au sein de l’équipe de maîtrise d’œuvre urbaine Devillers&Associés / LesEnR / OGI sur la mise en œuvre de la démarche d’aménagement durable de la ZAC Charles de Gaulle EST à Colombes et sa traduction opérationnelle.

La ZAC « Charles de  Gaulle Est » est implantée à l’ouest du territoire de Colombes, sur le boulevard Charles de Gaulle, axe de desserte majeur de la ville, support du prolongement du tramway T2. Elle consiste en une requalification des franges sud-est de cet axe qui n’ont pas été touchées par des opérations d’urbanisme et prolonge ainsi les aménagements initiés le long du boulevard sur sa partie ouest. La superficie totale de la ZAC est de 3,9 ha, et comprend la création de 62 750 m² de SHON projetée environ, segmentée en deux phases.

Gaulle Est » est implantée à l’ouest du territoire de Colombes, sur le boulevard Charles de Gaulle, axe de desserte majeur de la ville, support du prolongement du tramway T2. Elle consiste en une requalification des franges sud-est de cet axe qui n’ont pas été touchées par des opérations d’urbanisme et prolonge ainsi les aménagements initiés le long du boulevard sur sa partie ouest. La superficie totale de la ZAC est de 3,9 ha, et comprend la création de 62 750 m² de SHON projetée environ, segmentée en deux phases.

La Ville de Colombes et la CODEVAM ont souhaité mettre en œuvre une démarche de développement durable tout au long du projet de la ZAC Charles de Gaulle Est, depuis la phase de réflexion amont jusqu’à la conception des bâtiments et la réalisation des travaux. La mise en œuvre de cette démarche d’aménagement durable à l’échelle de l’opération s’inscrit dans la politique de Développement Durable menée à l’échelle de la ville de Colombes dont les engagements sont notamment traduits à travers les objectifs fixés dans l’Agenda 21 local.

Gaulle Est » est implantée à l’ouest du territoire de Colombes, sur le boulevard Charles de Gaulle, axe de desserte majeur de la ville, support du prolongement du tramway T2. Elle consiste en une requalification des franges sud-est de cet axe qui n’ont pas été touchées par des opérations d’urbanisme et prolonge ainsi les aménagements initiés le long du boulevard sur sa partie ouest. La superficie totale de la ZAC est de 3,9 ha, et comprend la création de 62 750 m² de SHON projetée environ, segmentée en deux phases.

Gaulle Est » est implantée à l’ouest du territoire de Colombes, sur le boulevard Charles de Gaulle, axe de desserte majeur de la ville, support du prolongement du tramway T2. Elle consiste en une requalification des franges sud-est de cet axe qui n’ont pas été touchées par des opérations d’urbanisme et prolonge ainsi les aménagements initiés le long du boulevard sur sa partie ouest. La superficie totale de la ZAC est de 3,9 ha, et comprend la création de 62 750 m² de SHON projetée environ, segmentée en deux phases.La Ville de Colombes et la CODEVAM ont souhaité mettre en œuvre une démarche de développement durable tout au long du projet de la ZAC Charles de Gaulle Est, depuis la phase de réflexion amont jusqu’à la conception des bâtiments et la réalisation des travaux. La mise en œuvre de cette démarche d’aménagement durable à l’échelle de l’opération s’inscrit dans la politique de Développement Durable menée à l’échelle de la ville de Colombes dont les engagements sont notamment traduits à travers les objectifs fixés dans l’Agenda 21 local.

En parallèle des enjeux urbains visant notamment à réaliser une façade bâtie avec une mixité des hauteurs et des typologies assurant la transition avec le tissu pavillonnaire situé à l’arrière, mais également à créer une mixité urbaine par le développement d’un linéaire de commerces en RDC le long du boulevard, il s’agit de créer un environnement de qualité et de mettre en œuvre une politique volontaire de développement durable pour répondre aux enjeux environnementaux, sociaux et économiques.

L’enjeu de développement de la mobilité durable sur ce site bien desservi en transport en commun avec l’arrivée du Tramway sur le boulevard Charles de Gaulle, ainsi que la problématique de gestion de l’énergie et de limitation des émissions de GES sur ce futur quartier de plus de 400 logements constituent des enjeux majeurs pour cette opération. La mixité urbaine créée notamment par l’implantation du linéaire de commerces en rez-de-chaussée permet par exemple d’envisager des solutions de mutualisation énergétique afin de limiter les émissions de GES engendrées par les besoins en froid des commerces.

Par ailleurs les enjeux de l’aménagement durable de ce quartier portent sur la qualité des logements (confort visuel, acoustique, qualité sanitaire de l’air, …), l’optimisation des surfaces de pleine terre au vu du nombre de m² projetés, des besoins en stationnement et de l’étroitesse des ilots, et sur la mise en œuvre d’un processus de concertation, avec des premiers ateliers prévus avec les habitants avant la fin d’année 2012.

LesEnR, en étroite collaboration avec Devillers & Associés et OGI, animera une dynamique de développement durable globale en s’impliquant dans tous les aspects de la conception de l’opération puis d’exécution des projets. L'objectif est à la fois de mettre en place une démarche de développement durable partagée par l’ensemble des acteurs de l’opération (élus, services techniques, aménageurs, promoteurs, habitants), d’optimiser l‘intégration des problématiques environnementales et sociales dans la conception du plan masse puis dans la conception des bâtiments mais également d’assurer le suivi des exigences définies en amont pour garantir l’atteinte des objectifs visés.

L’enjeu de développement de la mobilité durable sur ce site bien desservi en transport en commun avec l’arrivée du Tramway sur le boulevard Charles de Gaulle, ainsi que la problématique de gestion de l’énergie et de limitation des émissions de GES sur ce futur quartier de plus de 400 logements constituent des enjeux majeurs pour cette opération. La mixité urbaine créée notamment par l’implantation du linéaire de commerces en rez-de-chaussée permet par exemple d’envisager des solutions de mutualisation énergétique afin de limiter les émissions de GES engendrées par les besoins en froid des commerces.

Par ailleurs les enjeux de l’aménagement durable de ce quartier portent sur la qualité des logements (confort visuel, acoustique, qualité sanitaire de l’air, …), l’optimisation des surfaces de pleine terre au vu du nombre de m² projetés, des besoins en stationnement et de l’étroitesse des ilots, et sur la mise en œuvre d’un processus de concertation, avec des premiers ateliers prévus avec les habitants avant la fin d’année 2012.

LesEnR, en étroite collaboration avec Devillers & Associés et OGI, animera une dynamique de développement durable globale en s’impliquant dans tous les aspects de la conception de l’opération puis d’exécution des projets. L'objectif est à la fois de mettre en place une démarche de développement durable partagée par l’ensemble des acteurs de l’opération (élus, services techniques, aménageurs, promoteurs, habitants), d’optimiser l‘intégration des problématiques environnementales et sociales dans la conception du plan masse puis dans la conception des bâtiments mais également d’assurer le suivi des exigences définies en amont pour garantir l’atteinte des objectifs visés.

Retrouvez le communiqué de presse

Le bonus-malus sur la facture d’énergie, explications et critiques

- Création : 11 octobre 2012

- Écrit par Julien

L’assemblée nationale a adopté, dans la nuit de jeudi à vendredi, la proposition de loi visant à créer un système de bonus-malus sur la facture d’énergie des consommateurs et à étendre les tarifs sociaux. Ce projet, initialement appelé « tarification progressive », sera ensuite débattu par les sénateurs à compter de mi-octobre pour une mise en application fin 2013-début 2014. Les principaux leviers et critiques de ce texte sont résumés ci-dessous.

Un « volume de base » d’énergie attribué par foyer

Un volume de base sera attribué chaque année aux foyers par les services du ministère de l’écologie et de l’énergie. Cette quantité d’énergie correspond en fait aux « besoins essentiels des ménages » qui seront ensuite modulés selon plusieurs critères :

Un volume de base sera attribué chaque année aux foyers par les services du ministère de l’écologie et de l’énergie. Cette quantité d’énergie correspond en fait aux « besoins essentiels des ménages » qui seront ensuite modulés selon plusieurs critères :- Le nombre de personnes résidant dans le foyer,

- Le mode de chauffage et de production d’ECS dans le logement (électricité, gaz…),

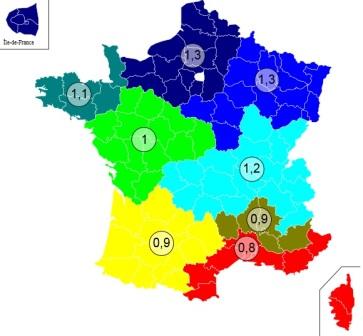

- La zone climatique du logement.

Pour rappel, la réglementation thermique définit 8 zones en France métropolitaines en fonction des températures en période hivernale (H1, H2 et H3) et des températures en périodes estivales (a, b, c et d). A chacune de ces zones sera appliqué un « coefficient de rigueur », fonction des normes de construction des bâtiments pour évaluer leur niveau d’isolation et du tarif de l’énergie à partir de 2014.

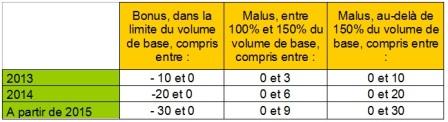

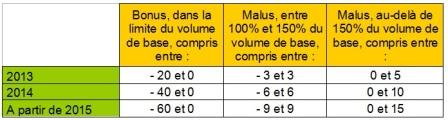

Toutes ces informations seront ensuite collectées par les services fiscaux à travers les déclarations d’impôt sur le revenu et envoyées aux fournisseurs d’énergie afin qu’ils appliquent les volumes de base calculés spécifiquement pour les 36 millions de foyer fiscaux français. Les foyers ayant consommé moins que le volume de base qui leur était attribué pourront ainsi bénéficier d’un bonus pouvant atteindre jusqu’à 20 euros par MWh en 2014 et 30 euros par MWh à partir de 2015. Au contraire, les foyers qui auront consommé plus que leur volume de base seront pénalisés par un malus dont le montant est fixé par le taux de dépassement. Le tableau ci-dessous récapitule les valeurs des bonus-malus sur les tarifs de l’énergie

Bonus-malus sur les tarifs de l'énergie en €/MWh (source : Assemblée nationale)

Une partie du malus pourra également être déduite du loyer en fonction de la performance énergétique du logement dans le but d’inciter les propriétaires à effectuer des travaux de rénovation thermique. Le locataire n’est donc pas le seul responsable de sa consommation énergétique. Si le logement est considéré comme une « passoire énergétique », le locataire aura des difficultés à respecter le volume de base qui lui a été attribué, mais le malus sera réparti entre le locataire et le propriétaire.

L’extension des tarifs sociaux de l’énergie

Il apparait évident, au vue des seules explications précédentes, que ce projet de loi entrainera des inégalités importantes. Il encourage en effet à effectuer des travaux nécessaires pour une meilleure isolation des logements et une réduction des consommations mais les coûts que représentent ces travaux sont bien souvent trop importants pour les foyers modestes qui devront alors souffrir des malus.

Un élargissement du programme d’accompagnement « tarif de première nécessité » (TPN) est donc prévu pour éviter ces inégalités. En effet, le TPN dont bénéficient actuellement 600 000 ménages environ concernera alors près de 4 millions de foyers. Cette tarification spéciale permettra à ces foyers les plus modestes de réduire leur facture de 40% à 60%.

D’autre part, les foyers bénéficiant du TPN seront soumis à un système de bonus-malus différent qui a pour objectif de récompenser encore d’avantage les économes et d’être moins sévère pour les malus. Le détail de ces bonus-malus pour les foyers bénéficiant du TPN est décrit dans le tableau suivant :

Un élargissement du programme d’accompagnement « tarif de première nécessité » (TPN) est donc prévu pour éviter ces inégalités. En effet, le TPN dont bénéficient actuellement 600 000 ménages environ concernera alors près de 4 millions de foyers. Cette tarification spéciale permettra à ces foyers les plus modestes de réduire leur facture de 40% à 60%.

D’autre part, les foyers bénéficiant du TPN seront soumis à un système de bonus-malus différent qui a pour objectif de récompenser encore d’avantage les économes et d’être moins sévère pour les malus. Le détail de ces bonus-malus pour les foyers bénéficiant du TPN est décrit dans le tableau suivant :

Bonus-malus en €/MWh des foyers bénéficiant des tarifs de première nécessité (TPN)

Les personnes âgées et handicapées prises en compte

En commission, les députés ont ajouté un critère d’âge considérant que les personnes âgées devaient davantage se chauffer ainsi qu’un deuxième critère qui prend en compte les appareils spécifiques comme les appareils respiratoires, les fauteuils roulants… Néanmoins, l’âge limite permettant de privilégier d’un volume de base plus généreux n’a pas encore été déterminé. Idem pour les personnes handicapées pour qui la liste des « équipements spécifiques » ouvrant droit à un quota plus large n’a pas encore été définie.

Les énergies renouvelables favorisées

Les foyers ayant recours aux énergies renouvelables pour se chauffer ou pour leur production d’eau chaude sanitaires se verront attribuer le même volume de base que les autres foyers ce qui leur permettra de bénéficier du bonus beaucoup plus facilement.

Les principales critiques du projet

Plusieurs critiques ont cependant été émises concernant ce projet de bonus-malus :

Les énergies renouvelables favorisées

Les foyers ayant recours aux énergies renouvelables pour se chauffer ou pour leur production d’eau chaude sanitaires se verront attribuer le même volume de base que les autres foyers ce qui leur permettra de bénéficier du bonus beaucoup plus facilement.

Les principales critiques du projet

Plusieurs critiques ont cependant été émises concernant ce projet de bonus-malus :

- Les résidences secondaires ont été exclues du système. Ces dernières étant peu habitées, elles risquaient de déclencher le bonus systématiquement. Les heureux propriétaires de résidences secondaires pourront donc bénéficier d’une climatisation tout l’été s’ils le désirent sans pour autant être sanctionné par un malus.

- Toutes les sources d’énergies ne sont pas encore prises en compte. C’est le cas du fioul et du GPL par exemple puisque qu’il n’existe pas d’entreprise de référence comme Edf, mais une multitude de fournisseurs pour ces combustibles.

- Les logements chauffés collectivement et sans systèmes de comptage individuels sont difficiles à prendre en compte. Il est prévu que ce soit le titulaire du contrat de chauffage (propriétaire ou copropriétaires) qui répartisse le bonus ou le malus aux occupants de l’immeuble. Le fonctionnement de cette distribution reste cependant encore très obscur.

- Les étudiants locataires et rattachés au foyer fiscal de leur parents, ne réalisant aucune déclaration d’impôt sur le revenu, ne pourront ainsi pas déclarer le mode de chauffage de leur logement ni sa composition (surface, localisation…). Ils bénéficieront du volume de base calculé à partir de la déclaration fiscale auquel ils sont rattachés d’où un calcul forcément imparfait.

- La réduction des « avantages » tarifaires sur l’énergie consommée par les salariés d’EDF et GDF, réclamé par l’UMP au nom de l’équité, a finalement été rejetée.

Territoire durable - L’écologie industrielle en France : une dynamique qui allie environnement et économie

- Création : 27 septembre 2012

- Écrit par Gaultier

Dans le cadre de ses missions d’Assistance à maîtrise d’ouvrage développement durable sur des missions de Zones d’Activité Economiques LesEnR s’est penché sur les différentes expériences remarquables en France et en Europe. Le benchmark que nous réalisons pour l’EPA Plaine de France dans le cadre de l’opération d’aménagement du Triangle de Gonesse a conduit notre société à étudier plus précisément les expériences d’écologie industrielle.

Dans le cadre de ses missions d’Assistance à maîtrise d’ouvrage développement durable sur des missions de Zones d’Activité Economiques LesEnR s’est penché sur les différentes expériences remarquables en France et en Europe. Le benchmark que nous réalisons pour l’EPA Plaine de France dans le cadre de l’opération d’aménagement du Triangle de Gonesse a conduit notre société à étudier plus précisément les expériences d’écologie industrielle.Qu’est-ce que l’Ecologie industrielle ?

La démarche d’écologie industrielle consiste à appliquer à des sociétés industrielles une dynamique inspirée des écosystèmes naturels, visant à optimiser l’utilisation des ressources et à limiter l’émission de déchets.

Concrètement, cette optimisation des flux des entreprises passe par la recherche de solutions dans un environnement proche.

Cette démarche, à la fois bénéfique pour l’environnement et l’économie, se conçoit à une échelle territoriale, via la valorisation et l’échange de flux industriels ou via le principe de mutualisation et de partage.

Une entreprise pourra par exemple chercher à valoriser ses déchets en les fournissant à une industrie voisine qui les utilise comme matière première.

Elle peut également envisager de collecter et réutiliser collectivement des eaux pluviales, ou mutualiser des systèmes de transport (système de prêt de vélos commun, covoiturage entre les salariés des différentes sociétés,…).

Des exemples à l’étranger

Les expériences à l’étranger, portées par l’exemplarité et le caractère précurseur de la zone industrielle de Kalunborg (Danemark) reflète la diversité des réponses données à la démarche d’écologie industrielle.

On citera notamment la Ville de Saint Félicien, au Québec, qui organise un parc industriel autour d’une usine de cogénération au bois, alimentée par des déchets des industries forestières situées sur le même parc industriel. L’énergie produite par l’usine de cogénération à faible coût permet quant à elle de mettre en œuvre des procédés jugés jusqu’ici irréalistes avec des sources d’énergie classiques, tels que le séchage du foin, du lin, du chanvre, de la tourbe, des petits fruits, des légumes ainsi que des procédés de valorisation des déchets verts (compostage accéléré en cellules chauffées).

Et en France ?

En France, l’écologie industrielle connait un certain essor depuis quelques années, portée notamment par l’Association Orée et le projet Comethe, qui vise à concevoir des outils d’aide à la décision pour la mise en œuvre de l’écologie industrielle sur un parc d’activités ou un territoire.

A Dunkerque, sur la zone industrielle de la Grande Synthe, l’association Ecopal a conduit un projet d’inventaire des flux entrants et sortants des sociétés implantées sur la zone, afin de mettre en place des synergies entre les industries.

A Dunkerque, sur la zone industrielle de la Grande Synthe, l’association Ecopal a conduit un projet d’inventaire des flux entrants et sortants des sociétés implantées sur la zone, afin de mettre en place des synergies entre les industries.Plus de 40 synergies ont été identifiées dans ce cadre, parmi lesquelles :

- la valorisation de flux acide/basique pour neutraliser les eaux de STEP ;

- la valorisation du flux d’eau chaude pour un usage interne ou externe (chauffage de locaux par exemple) ;

- la valorisation de charbons et minerais en mélange dans le process d’une aciérie ;

- la mutualisation d’achats (ex : 11 000 unités/an de bombes aérosols), de collectes de déchets (ex : 22 000t de plastiques/an), des prestations de service d’approvisionnement de produits génériques (papier recyclé, stylos biodégradables, fioul) ;

- la réutilisation de co-produits de process: laitiers, boue de rectification, copeaux de bois, poudres d’extincteur ;

- la réutilisation de déchets comme combustible de substitution: déchets de bois, acides gras,…

Ecologie industrielle et nouveaux projets de zones d’activités

La question de l’intégration d’une démarche d’écologie industrielle dans les projets futurs de zones d’activités économiques pose aujourd’hui question. Les échanges de flux entre sociétés sont particulièrement difficiles à mettre en place en amont des projets dans la mesure où la nature exacte des entreprises venant s’installer sur ces zones ne sont pas connues avant la phase de commercialisation.

En revanche, le principe de mutualisation et de partage de services ou d’espaces entre les entreprises peut être initié dès les phases amont, en organisant par exemple une gestion collective des eaux pluviales sur l’espace public, en installant des espaces de stationnement mutualisés ou en mettant à disposition des espaces de réunion partagés.

C’est sur cet axe que notre société travaille aujourd’hui dans le cadre de ses missions d’assistance à maitrise d’ouvrage développement durable sur des quartiers intégrant des activités économiques.

Si la dynamique d’écologie industrielle est un compromis aux problématiques environnementales et économiques en renforçant les synergies entre les entreprises d’un territoire, elle ne doit pas accentuer la fracture qu’il existe aujourd’hui entre les zones d’activités et le reste des villes.

L’intégration à la ville, la connexion à ses différentes polarités, le rapport à la nature, le lien social ou la mixité urbaine sont autant de sujets qui permettront de créer des quartiers d’activités fondamentalement plus durables.