Vizea île de France

Vizea Sud-Est

Vizea Grand-Ouest

Vizea Sud-Ouest

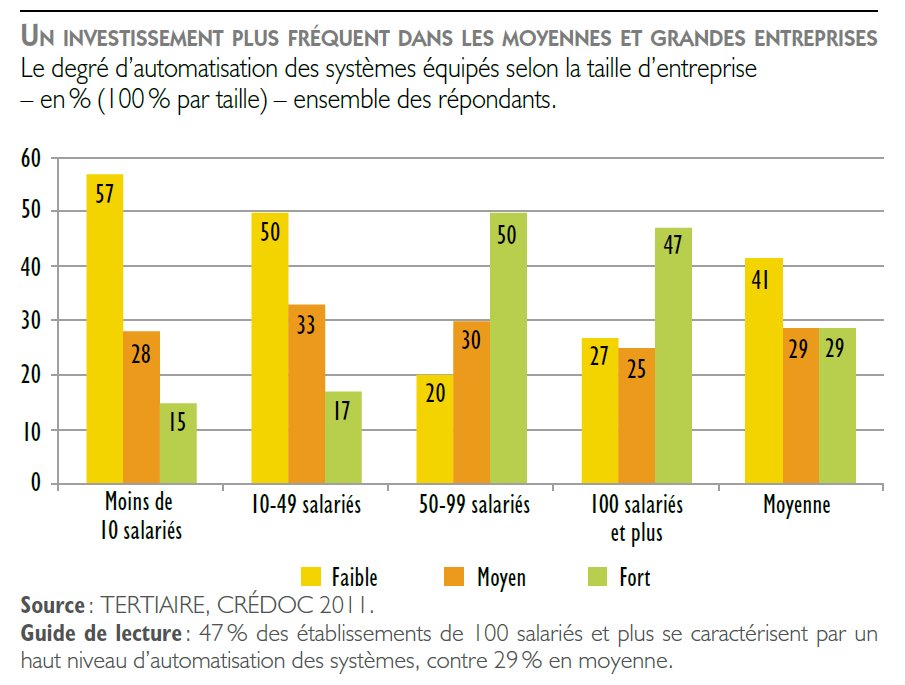

Dans sa lettre mensuelle du mois de mai, le CREDOC* s’intéresse à la maîtrise des consommations d’énergie dans les locaux d’activité tertiaire, et à la tendance à l’automatisation et la centralisation des systèmes de gestion de l’énergie.

Cette publication synthétise les principaux résultats d’une étude publiée en décembre 2011 - « Les usages de l’énergie dans les entreprises du secteur tertiaire – des systèmes techniques aux pratiques », menée conjointement par le Département d’évaluation des politiques publiques du CREDOC et EDF R&D.

Retrouvez la lettre mensuelle du mois de mai publiée par le CREDOC

* Le CREDOC, Centre de Recherche pour l'Étude et l'Observation des Conditions de Vie, est un organisme d'études et de recherche créé en 1954. En 2005, il rejoint le réseau européen ENSR (European network for social and economic research). Outre des rapports et études thématiques, le CREDOC publie une lettre mensuelle, Consommation & Modes de Vie.

L’AFNOR vient de publier une première version d’une norme sur l’Aménagement durable des Quartiers d’affaires qui doit être finalisée en décembre 2012. Jusqu’au 30 juillet, tous les acteurs concernés (aménageurs, collectivités locales, investisseurs, constructeurs, promoteurs bailleurs et entreprises) peuvent apporter leur contribution en donnant librement leur avis.

L’AFNOR vient de publier une première version d’une norme sur l’Aménagement durable des Quartiers d’affaires qui doit être finalisée en décembre 2012. Jusqu’au 30 juillet, tous les acteurs concernés (aménageurs, collectivités locales, investisseurs, constructeurs, promoteurs bailleurs et entreprises) peuvent apporter leur contribution en donnant librement leur avis.Associer dès le plus jeune âge les citoyens de demain aux énergies qui seront les leurs dans quelques années, voici la démarche simple et pleine d’optimisme de l’association Vents d’Houyet. En créant une SCOP (Société Coopérative et Participative), cette association belge a permis d’associer des enfants à l’installation et à l’exploitation d’une éolienne.

Un projet militant.

L’idée vient d’une petite association belge, Vent d’Houyet, dont l’objectif principal est d’inciter les citoyens à s’approprier les énergies renouvelables. Dans ce cadre, l’association propose une Académie du Vent, qui chaque année propose à des groupes (essentiellement des groupes scolaires) de s’initier aux problématiques environnementales et énergétiques. Par exemple, l’un des modules proposé a pour objectif de « faire prendre conscience de notre dépendance à l’énergie électrique et amener les enfants à poser des gestes simples pour réduire leur consommation ».

Pour aller plus loin dans la démarche, l’association s’est lancée dans une action d’envergure : acheter et installer une éolienne dont les enfants seraient propriétaires. C’est donc en montant une SCOP que cette aventure a commencé, une SCOP dont les parents et grands-parents ont pu acquérir des parts. Faisant cadeaux de celles-ci à leurs enfants et petits-enfants, ces derniers sont devenus les 830 propriétaires de cette éolienne de 65 m de haut dans le village de Mesnil-l’église.

L’éolienne produit aujourd’hui environ 1 100 MWh/an d’électricité, ce qui représente la consommation électrique de 330 maisons individuelles. Les bénéfices réalisés grâce à la revente de l’électricité produite sont reversés aux propriétaires, donc aux 830 enfants résidant dans toute la Belgique.

Un projet tourné vers les futures consommations : la prépondérance de l’électricité dans nos consommations.

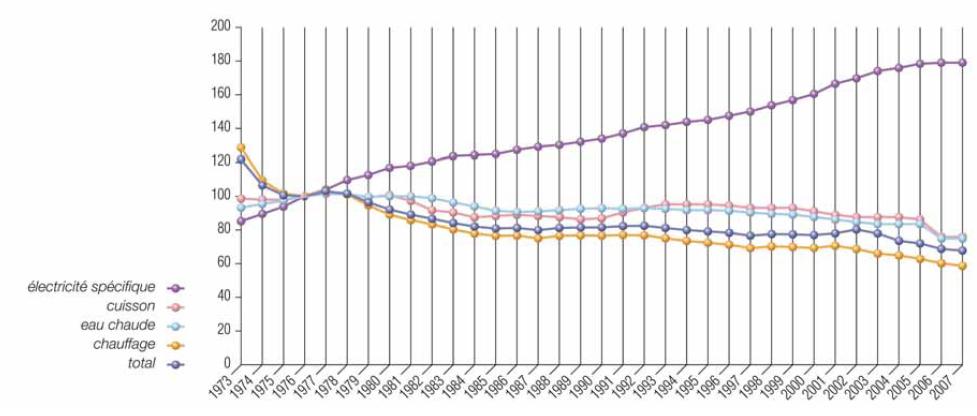

Jusqu’à présent, les consommations de chauffage et d’Eau Chaude Sanitaire (ECS) ont monopolisé une grande partie des efforts fait sur l’efficacité énergétique. Avec l’arrivée de nouvelles réglementations thermiques (RT 2012), de labels de performance des bâtiments (BBC, Passivhaus), mais aussi de technologies plus performantes (micro-cogénérateur, chaudière à condensation haut rendement), ces consommation ont considérablement diminué dans le neuf ???. Ainsi le schéma classique qui s’appliquait dans l’immense majorité des cas de bâtiments neufs avec le chauffage comme poste de consommation de loin le plus important, n’est plus systématique.

Evolution des consommations par usage dans le résidentiel, base 100 en 1977 (source : CEREN)

En effet, les performances thermiques des bâtiments permettent aujourd’hui de réduire considérablement les besoins de chauffage. De même, l’approche bioclimatique s’attache à réduire par la même occasion les besoins d’éclairage et de ventilation.

Les performances des systèmes jouent également un rôle important, permettant de réduire les consommations de l’ensemble de postes soumis à la réglementation thermique.

Ainsi, pour les logements soumis à la RT 2012, les consommations les plus importantes dans le cadre de la réglementation ne sont plus liées au chauffage mais à l’ECS.

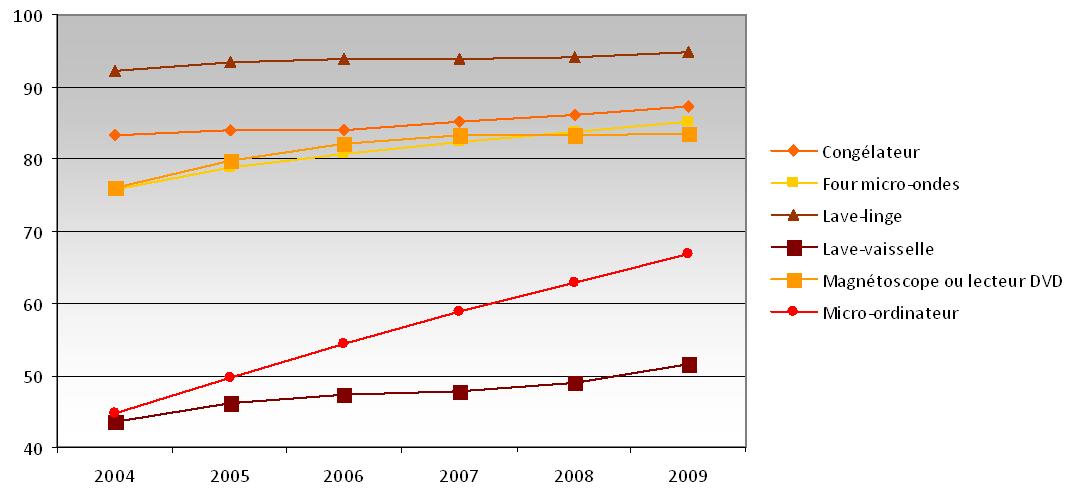

Mais, depuis de nombreuses années, le besoin d’électricité spécifique augmente. L’électricité spécifique comprend l’ensemble des usages électriques « à la prise », c'est-à-dire les consommations des appareils multimédias et électroménagers notamment. A titre d’illustration, le taux d’équipement des ménages français en appareils électroménagers et multimédia entre 2004 et 2009 est présenté dans le tableau ci-dessous (source INSEE).

Taux d'équipement des ménages français entre 2004 et 2009

Pour l’ensemble des équipements recensés, une hausse du taux d’équipement est enregistrée. Cette augmentation de l’équipement en appareils consommateurs est un des facteurs prépondérant dans la hausse de la consommation d’électricité spécifique.

La stratégie à adopter est donc de se tourner dès aujourd’hui vers des moyen de production électriques plutôt que thermiques.

Un projet tourné vers les futurs consommateurs

Les consommations d’électricité spécifique sont plus fonction du comportement des usagers que de la technicité des appareils. Il est aujourd’hui très difficile de modifier les habitudes de consommations des usagers, qui perçoivent trop souvent les éco-gestes comme une diminution du confort. Ceci peut s’expliquer par le fait que l’amélioration des conditions de vie dans le bâtiment a permis de diminuer les contraintes souvent économiques sur les ménages. Ces contraintes étant moins fortes, elles ont laissé de la place pour des besoins plus ou moins nécessaires. Ce phénomène est appelé « effet rebond » et est décrit plus précisément dans cet article paru dans The Ecologist.

C’est pourquoi il est primordial de sensibiliser les jeunes générations d’aujourd’hui. La pédagogie des éco-gestes ne trouve pas toujours d’échos ou se confronte trop rapidement aux limites individuelles des citoyens. La compréhension des tenants et des aboutissants de cette problématique permet de passer outre une vision purement individualiste.

Ce genre de projet permet donc de familiariser les enfants à des enjeux qui constituent des problématiques primordiales pour la société d’aujourd’hui et de demain. Espérons que ce genre d’initiative permette au plus grand nombre d’enfants (et de parents) de comprendre un peu plus ce que représente le défi de la transition énergétique !

Retrouvez le reportage sur le projet et l’association Vent d’Houyet.

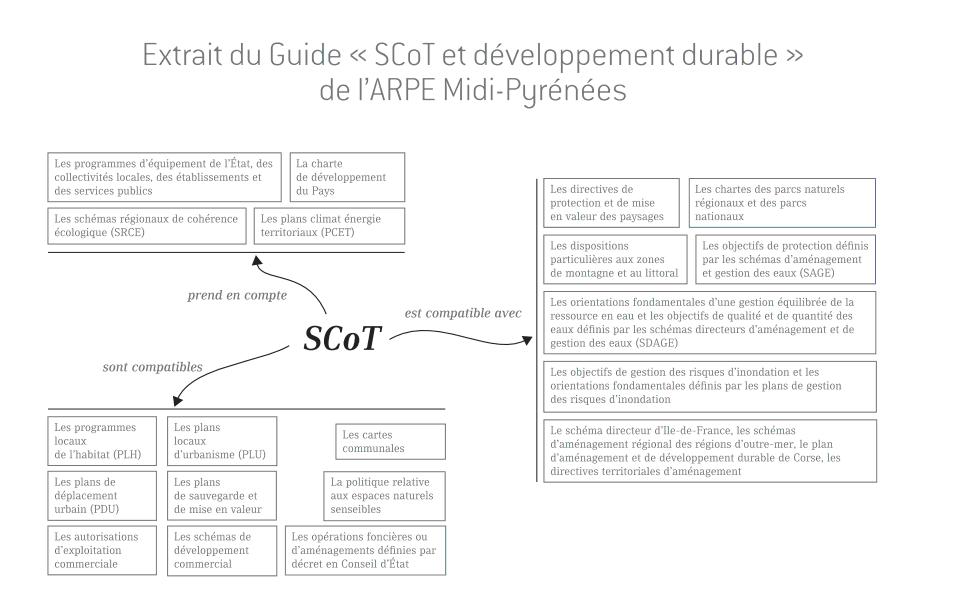

Pour faciliter et mettre en exergue les pistes d’action qui permettront une meilleure prise en compte de la question énergie et climat au sein des SCOT, ETD, centre de ressources du développement territorial, a produit une note en Mai 2012 pour « Intégrer les questions énergétiques et la lutte contre le changement climatique dans les SCOT ».

Suite au renforcement des liens entre énergie-climat et urbanisme, en particulier à travers les lois Grenelle, il est actuellement indispensable d’intégrer cette dimension de plus en plus forte au sein des Schémas de Cohérence Territoriale qui proposent un véritable projet de développement à l’échelle du territoire. Et ceci d’autant plus que ces questions ont été peu abordées notamment au sein des SCOT de première génération. En effet le grenelle a participé au verdissement des documents d’urbanisme à travers le SCOT Grenelle ou PLU Grenelle.

Au-delà des enjeux climatiques et de la consommation énergétique, l’étude souligne que plus largement, la question énergétique traite de la précarité énergétique, de l’accès aux transports en commun et aux services, mais également l’opportunité de développer de l’emploi. Ainsi, aux enjeux environnementaux, s’ajoutent les enjeux sociaux et économiques.

De plus, les enjeux environnementaux s’affirment de plus en plus à travers l’évaluation environnementale et la transcription en 2004 de la directive européenne relative à l’évaluation environnementale des plans et programmes de 2001. Par ailleurs, le code de l’urbanisme présente des obligations de résultat en matière d’énergie et de climat (article L110 et L121-1 du Code de l’Urbanisme).

D’ores et déjà, le champ couvert par le Scot permet de mettre en place une dynamique d’action en matière d’énergie. Ainsi, le SCOT en définissant la politique d’urbanisation du territoire, permet de :

Les questions énergétiques s’intègrent tout à fait aux différentes étapes de l’élaboration du Scot et notamment :

Deux exemples illustrent ces dispositions intégrées dans les documents d’orientations et d’objectifs des Scot :

- d’autoriser l’implantation contrôlée d’unités de production de chaleur dans les quartiers

- de favorise la mise en place des techniques solaires et éoliens dans les articles 10 (hauteur) et 11 (aspect extérieur) des règlements des documents d’urbanisme

- de participer en concertation avec les différentes collectivités concernées à la recherche de sites, de parcs éoliens qui peuvent faire partie du paysage métropolitain »

- localiser préférentiellement les pôles à vocation tertiaire, les PMI-PME, les pôles commerciaux à proximité des axes du Réseau express métropolitain ou de transports collectifs d’agglomération, ou dans les secteurs susceptibles d’être facilement reliés aux principales gares et stations d’échange,

- privilégier les accès multimodaux (chemin de fer, voie d’eau) pour les activités fortement génératrices de fret,

- raccorder les zones d’activités et les équipements gros consommateurs d’énergie aux réseaux de chaleur (notamment ceux existants),

- équiper les surfaces de toiture importantes des bâtiments d’activités avec des panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques. »

Il vient constituer un outil d’aide à la décision lors de l’élaboration du Scot et évaluer l’impact en matière de GES des scénarios proposés dans le cadre du PADD sur les thèmes suivants : émissions des déplacements pour les populations nouvelles ; émissions des déplacements de la population actuelle ; émissions dues à l’usage du bâti à construire ; gains sur la réhabilitation de l’habitat ; émissions du tertiaire à construire ; gains dus à la réhabilitation du tertiaire ; émissions dues au changement d’affectations des sols ; production locale de chaleur urbaine ; émissions dues au transport de marchandises.

Retrouvez la note complète.

Noël Mamère, député-maire de la ville de Bègles, l’architecte Christophe Hutin, le groupe Lafarge et Domofrance, bailleur social, ont présenté la semaine dernière les premières ébauches du projet d’habitat vertical au sein de l’écoquartier Terre Sud.

Développé à Berlin par Frei Otto dans les années 1970, le projet propose des maisons sur des plateaux superposés. L’idée est de créer un type de logement, à mi-chemin entre les tours d’habitat collectif classique et les quartiers pavillonnaires. Le groupe Lafarge a mis au point la structure en béton capable de supporter une telle structure tandis qu’une autre réflexion a été menée pour rendre les plateaux adaptables.

Au cœur du quartier, un bâtiment R+2 en accession à la propriété proposera des plateaux modulables de 120 à 220m². Une partie sera construite et l’autre sera évolutive : jardin, terrasse, pièces en plus, ... en fonction des besoins.

Ce nouvel ensemble mené par Domofrance proposera des prix raisonnables puisqu’il s’agit de vendre des T3 à 2600/m² (contre 3400€ sur le marché libre) à des acquéreurs à revenus modestes.

Tous les bâtiments seront basse consommation et les voitures ne seront pas acceptées dans le quartier. Elles devront stationner dans un parking à l’entrée de Terre Sud. Les propriétaires partageront aussi un espace commun : la laverie.

Les premiers permis de construire pour 18 à 20 logements sont attendus avant cet été et les premiers travaux avant la fin de 2012.

Ce programme inédit de lotissement vertical a pour objectif de proposer un habitat à coût accessible et de rendre concrets les concepts de ville durable s’opposant à la situation de l’étalement urbain et au modèle pavillonnaire français.

Les retours d’expérience sur cette expérimentation sont donc très attendus pour analyser l'appropriation des espaces par les nouveaux habitants ou la reproductibilité de la pratique dans d’autres villes.

Aujourd’hui, le lien social est un objectif trop souvent délaissé dans les projets, qu’ils soient urbains ou architecturaux. C’est pourtant l’un des impératifs de la ville de demain, au même titre que la performance énergétique ou la santé des usagers. Angers, au cœur de l’écoquartier des Capucins, une association propose de faire du lien social et de la mixité intergénérationnelle le socle d’un projet d'auto promotion 30 logements.

Les projets urbains et de bâtiments présentent de plus en plus une volonté de créer du lien social. Toutefois, les dispositions prises dans ce sens aboutissent difficilement à une mise en œuvre opérationnelle en France alors que ces actions sont couramment mises en place dans d’autres pays européens (notamment l’Allemagne, la Suisse, le Danemark, la Hollande,…). Il existe en France une certaine réticence vis-à-vis des dispositifs favorables au lien social, la réponse la plus courante des décideurs étant : « Les pratiques, les comportements et les mentalités dans ces pays sont différents ! ».

Même si globalement les dispositions et actions engagées sont peu approfondies voire génériques et peu adaptées, une dynamique s’installe peu à peu et permet à des actions innovantes de voir le jour. Ces actions permettent de favoriser le lien social à l’échelle d’un bâtiment ou d’un quartier à travers la rencontre des populations, en les incitant à partager, échanger (exemple de la mutualisation d’espaces par exemple).

En effet, plusieurs assoc iations et collectivités tentent de nourrir cette dynamique en mettant en place des actions innovantes. C’est le cas de l’association Regain d’Anjou, une association angevine qui a déposé un permis de construire pour un bâtiment de trente logements dans l’éco-quartier des Capucins qui présente deux particularités :

iations et collectivités tentent de nourrir cette dynamique en mettant en place des actions innovantes. C’est le cas de l’association Regain d’Anjou, une association angevine qui a déposé un permis de construire pour un bâtiment de trente logements dans l’éco-quartier des Capucins qui présente deux particularités :

Mais l’association ne s’est pas contentée d’appliquer un principe de mixité intergénérationnelle visant à faire cohabiter dans un même bâtiment des personnes aux âges très différents. Elle a souhaité faire vivre cette mixité en favorisant l’échange et le partage entre les habitants et ainsi créer un lieu de vie convivial.

Dans ce type de démarche, l’échange commence très tôt, dès la phase de conception puisque le bâtiment est entièrement conçu et réalisé par la majorité des futurs résidents qui constituent la Maitrise d’ouvrage. Des réunions ont donc été organisées durant la phase de conception afin qu’ils se rencontrent, échangent mais également construisent un projet commun (avec un architecte) qui satisfasse l’ensemble d’entre eux. Dans la perspective de réduire les coûts du logement et donc de favoriser l’accession au logement, aucun promoteur n’est actuellement présent sur le projet.

Pour permettre une continuité de ces échanges une fois le bâtiment réalisé, de nombreux espaces mutualisés sont prévus. Ainsi, les habitants pourront disposer d’une salle polyvalente, de deux chambres d’amis, d’ateliers, afin de renforcer le lien entre les habitants mais éventuellement d’en créer avec des personnes extérieures en leur permettant l’accès à ces locaux. Cette question des usages ne semble pas encore définie, de même que celle de leur gestion mais celles-ci n’inquiètent pas l’association. En effet, une charte de bonne conduite des résidents a en effet été réalisée.

Ce projet démontre donc qu’il est possible de faire du lien social le socle d’un projet et donc de concrétiser des notions qui peuvent parfois paraître abstraites. Enfin, pour ne pas délaisser l’utile au profit de l’agréable, ce projet a été conçu selon une architecture bioclimatique et sera conforme à la RT2012.

Les acteurs de la construction durable sont invités à inscrire leur événement pour la France GBC Green Building Week, qui se déroulera du 18 au 21 septembre 2012. Les candidatures devront être retournées avant le 31 mai 2012.

Après le lancement du portail européen Construction21 en mars dernier, France GBC s’attaque à l’organisation de la seconde édition de la France Green Building Week 2012. Cette semaine, dédiée à la valorisation de la filière française en matière de construction durable, s’inscrit dans le cadre international de la World Green Building Week. Organisée durant la 3ème semaine de Septembre depuis 2009 par World GBC, la World Green Building Week permet aux pays membres du réseau de se mobiliser simultanément pour promouvoir la construction durable dans leurs pays respectifs.

Fondé en 2002, World GBC est un réseau international qui s’est donné pour mission d’accélérer la mutation des filières de la construction vers des pratiques plus respectueuses de l’environnement. WorldGBC s’appuie sur des conseils nationaux, les conseils GBC, qui assurent une représentation variée et intégrée de tous les secteurs de la construction. Basé à Toronto, WorldGBC compte aujourd’hui 90 conseils nationaux.

En France, l’association France GBC a été créée en 2010 à l’initiative d’un groupe fondateur (les associations EFFINERGIE, HQE, QUALITEL, RESOBAT, le CSTB, le Groupe AFNOR, et l’IFPEB). Elle a rejoint le réseau World GBC en 2011.

La France GBC Green Building Week se déroulera du 18 au 21 septembre 2012 sur tout le territoire français. Elle débutera par une journée de lancement le mardi 18 septembre au matin, à Paris, où seront proposées des conférences à destination des acteurs de la filière, en présence des représentants des pouvoirs publics et des relais d’opinion. Ensuite, tout au long de la semaine, de nombreuses manifestations auront lieu dans toute la France : conférences, visites de site, formations, etc.

Tous les acteurs du secteur sont appelés à participer à la Green Building Week et à proposer des manifestations : maîtres d’ouvrage, investisseurs, concepteurs, architectes, constructeurs, fabricants de produits, entreprises du bâtiment, experts, utilisateurs, exploitants, collectivités, associations, syndicats professionnels, ordres ou fédérations, professions libérales, etc.

Tous peuvent inscrire une action, une opération, une démarche, ou un projet rentrant dans le cadre de la construction durable ; par exemple : petit déjeuner thématique, conférence, formation ou cycle de formation, visite de site, journée porte ouverte,…

La manifestation proposée doit remplir 3 critères :

Les dossiers d’inscription sont disponibles depuis le 3 mai et peuvent être retournés jusqu’au 31 mai 2012. Les coûts d’inscription s’échelonnent selon le statut du candidat et son éventuelle adhésion à France GBC (de 0 à 6 000 €, voir le détail sur le dossier d’inscription). France GBC évaluera les actions proposées, et annoncera le programme retenu en juillet.

En 2011, pour la première, France GBC Green Building Week, 13 manifestations s’étaient déroulées à Paris et à Rennes.

Pour plus d’informations :

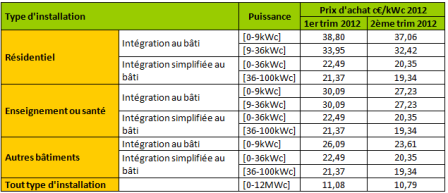

La Commission de Régulation de l’Energie (CRE) vient de publier les nouveaux tarifs d’achat photovoltaïque du second semestre 2012 et ces derniers subissent encore une fois une baisse importante par rapport au dernier semestre.

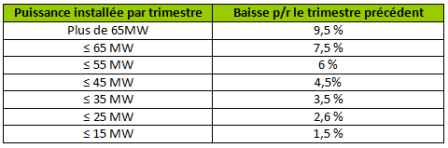

Depuis l’arrêté du 4 mars 2011, ces tarifs sont révisés trimestriellement en fonction de la puissance cumulée des demandes complètes de raccordement déposées au cours du trimestre précédents (ce plafonnement ne concerne cependant que les installations de puissance inférieure à 100 kW). Le tableau ci-dessous donne ainsi les différents taux de baisse selon la puissance installée par trimestre :

Ainsi, les bilans des demandes de raccordement collectés par la CRE totalisent pour le premier trimestre 2012 une puissance crête de :

De ce fait, la baisse pour le deuxième trimestre 2012 par rapport au premier est respectivement de 4,5 et 9,5 % pour les deux catégories de bâtiments décrits précédemment. La baisse de ces tarifs en un an sont respectivement de 19,45 % et de 32,9 %.

Retrouvez la Délibération de la Commission de Régulation de l’Energie du 19 avril 2012.

En 2011, le taux d’équipement des Français, d’après une étude de quelleenergie.fr, était de 6,32 %, contre 6,77% l’année précédente en raison de la croissance du parc immobilier plus forte que celle du nombre d’habitations équipées. Bien que le prix du rachat du photovoltaïque ne cesse de diminuer, l’avenir du photovoltaïque n’est pas aussi sombre que certains le pensent. Le prix de rachat photovoltaïque reste en effet plus élevé que le prix auquel s’achète l’électricité en France et il est important de rappeler que ce dernier continue lui aussi d’augmenter. La CRE prévoit d’ailleurs une hausse de celui-ci de l’ordre de 30% d’ici 2016. Enfin, la technologie des panneaux photovoltaïque s’améliore toujours plus ce qui permet à la fois de réduire les coûts de ces derniers et d’augmenter leurs rendements.

Le photovoltaïque a donc encore de beaux jours devant lui, comme le prouvent les villes du grand Lyon et de Paris qui misent énormément sur leur capital solaire:

La population française a augmenté de près de 40 % sur les 50 dernières années. Couplé à une diminution de la taille moyenne des ménages alors que la surface habitable par logements a été multipliée par 2,3 de 1968 à 2007 (selon l’INSEE) ; notre mode de vie impacte de manière quasi-irréversible les terrains agricoles, forestiers ou semi-naturels périurbains.

A cela s’ajoute l’éloignement des centres-villes : la distance domicile/travail est de 30 km pour les actifs habitant en couronne périurbaine de l’une des sept plus grandes aires urbaines de province, contre 19 km pour les habitants de la ville-centre. L’augmentation des distances domicile/travail favorise aussi l’usage de la voiture et la pollution de l’air, avec des émissions de CO2 multipliées par environ 2,5 entre un habitant de la ville-centre d’une grande aire urbaine et un habitant d’une commune périphérique.

Selon l’UE-SOeS, Corine Land Cover - outil d’observation de l’état de l’occupation des sols - , l’artificialisation des sols a augmenté de 3 % en France métropolitaine entre 2000 et 2006 et les surfaces urbanisées de 2,1 %, tandis que la population a progressé de 4,4 %. Des zones résidentielles (+1,6 %), industrielles et commerciales (+6,8%) mais aussi des infrastructures routières (+16,7%) prennent progressivement le pas sur les espaces agricoles (88%) ou naturels (12%).

L’artificialisation des sols concernent aussi des terrains exposés au risque d’inondation, menant à 7,5 % la part des zones urbanisées concernées par ce risque.

En réponse à ce contexte, le cadre réglementaire a vu accroitre ses objectifs d’économie du foncier, comme les lois Grenelle ou la loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche du 13 juillet 2010 qui renforcent le rôle des documents d’urbanisme et plans mis en œuvre (plan « Nature en Ville », plan « Ville durable »…).

Les schémas de cohérence territoriale (ScOT) et plans locaux d'urbanisme (PLU) intégreront ainsi dans leurs rapports de présentation une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers pendant les dix dernières années et devront effectuer un suivi régulier de ces consommations par des indicateurs.

Afin d’encadrer le phénomène d’étalement urbain, le Centre d’études sur les réseaux, les transports, l’urbanisme et les constructions publiques (Certu) en liaison avec le réseau des Centres d’études techniques de l’équipement (Cete) a établi récemment une grille d’indicateurs territoriaux de suivi de la consommation d’espace.

Un faisceau de 82 indicateurs est issu de cette réflexion. Dix d’entre eux, permettant une première approche de synthèse territoriale, sont mis en avant par le groupe de travail :

Confronté à la difficulté de quantifier et de qualifier un phénomène complexe tel que l’expansion de l’urbanisation, cette étude déjà très riche sera complétée par d'autres travaux (menés par le Certu) en rapport avec le thème de la consommation d'espace.

De manière plus générale, il apparait que l’étalement urbain ne s’observe pas qu’en France mais dans tous les pays développés, où les ménages, guidés par les coûts du foncier ou de transports cherchent de plus en plus à atteindre un bien être personnel dans la localisation de leur résidence. Ainsi, afin de limiter les coûts sociaux qu’elle engendre, la problématique de l’étalement urbain, que l’Agence européenne de l’environnement considère comme « un des défi collectif majeur de l’Europe », doit être traitée à plus grande échelle.

Après une première campagne menée en 2011, l’Association HQE a lancé l’édition 2012 du test HQE performance qui a pour vocation d’évaluer la performance environnementale des bâtiments sur la base d’indicateurs « normés » en s’appuyant notamment sur l’analyse du cycle de vie (ACV).

Après une première campagne menée en 2011, l’Association HQE a lancé l’édition 2012 du test HQE performance qui a pour vocation d’évaluer la performance environnementale des bâtiments sur la base d’indicateurs « normés » en s’appuyant notamment sur l’analyse du cycle de vie (ACV).

Cette deuxième édition reste centrée sur les bâtiments neufs, résidentiels ou tertiaires. Elle doit permettre notamment d’affiner les valeurs de référence (pour construire des échelles de performance) et de dégager les facteurs influençant la performance environnementale pour construire un référentiel opérationnel.

Toute opération de construction de niveau BBC (ou RT 2012), tertiaire ou résidentiel, certifiée (ou en cours de certification) NF, NF HQE, H&E ou lauréat Prébat peut être candidat à l’expérimentation. Chaque acteur de l’opération (architecte, BET, entreprise …) peut se présenter avec l’accord du Maitre d’ouvrage à cette expérimentation.

Les formulaires de déclaration de participation sont disponibles sur le site de l’association HQE. Le calendrier de l’expérimentation est le suivant :

• 10/06 : Date limite de dépôt de la déclaration de participation

• 14/06 : Réunion d’information pour les participants au test,

• 15/10 : Date limite de remise du dossier « Test HQE Performance »,

• Novembre 2012 : Réunion de retour d’expérience avec les participants,

• Mars 2013 : Retour privilégié d’information aux participants sur la capitalisation des tests.

Retrouvez la plaquette de l’appel à projet.

Page 31 sur 51