Vizea île de France

Vizea Sud-Est

Vizea Grand-Ouest

Vizea Sud-Ouest

La RE2020, dite réglementation environnementale 2020, applicable aux bâtiments à usage d’habitation depuis le 1er janvier 2022 donne du fil à retordre aux acteurs de la construction. Quel système constructif mettre en place, quel seuil de performance viser, comment orienter le dessin architectural pour diminuer les émissions de CO2 ? Ce sont d’autant de questions soulevées par l’ensemble des acteurs quand il s’agit de respecter les indicateurs carbone Ic, Construction et Ic Energie de cette réglementation.

Alors 1 an après sa mise en vigueur, qu’avons-nous appris sur la manière de construire nos bâtiments ? Quelles sont les mesures à prendre en considération lors de la conception d’une opération ?

Faisons un état des lieux des facteurs d’influence sur le respect des seuils Ic Construction et Ic Energie.

Quand on parle de compacité d’un bâtiment, c’est généralement pour évoquer la réduction des parois déperditives contribuant à diminuer les consommations énergétiques d’un bâtiment. Mais d’un point de vue de la réduction des émissions de CO2, il s’agit surtout de limiter la matière mise en œuvre rapportée à une surface construite.

Pour le logement, cela veut notamment induire de limiter les bâtiments ayant des morphologies étalées et multipliant des décrochés de façade.

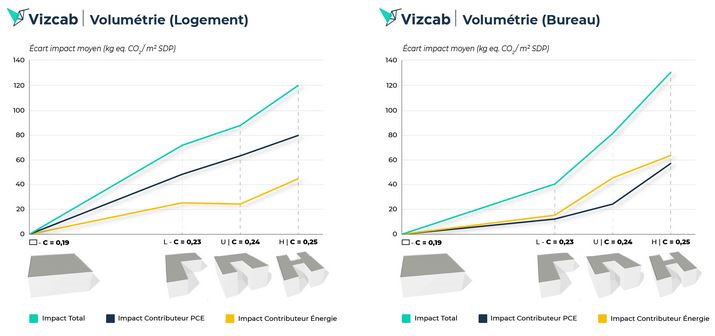

Des études démontrent notamment à surface de plancher égale, les différentes performances atteintes en fonction de la compacité des bâtiments. Une étude réalisée par Vizcab permet de visualiser les écarts de performance via les graphiques suivants :

Figure 1 : Etude comparative Vizcab

La compacité recherchée pour limiter les développés de façade notamment, peut aller à l’encontre de d’autres choix de conception en faveur du confort des occupants. C’est le cas du confort visuel qui requiert des surfaces de vitrage importantes et des orientations différenciées, ainsi que le confort d’été par le fait de disposer de logements traversants et d’espaces de vie à l’extérieur via des balcons ou loggias. Ces paramètres peuvent naturellement faire augmenter des linéaires de façade.

Il est donc nécessaire de travailler conjointement avec les architectes pour trouver un équilibre architectural entre la compacité requise pour la performance carbone et le confort d’usage de ces espaces.

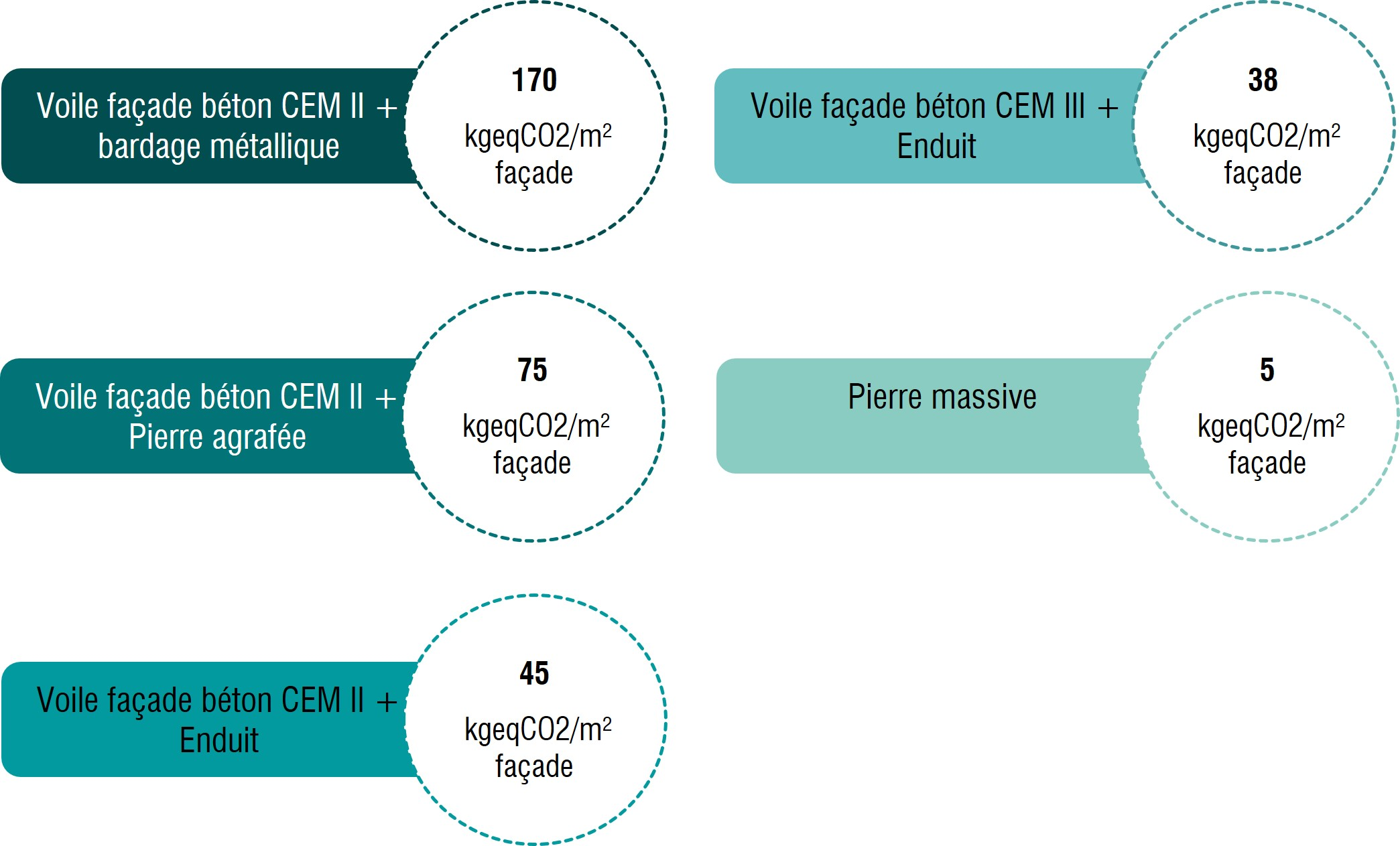

Réduire les émissions de CO2 d’une construction passe aussi par le fait de rationaliser les matières premières mises en œuvre. Le « bon matériau au bon endroit » est aujourd’hui devenu un mantra qui dirige les choix de matériaux à mettre en œuvre. Il n’a jamais été aussi vrai que lorsque l’on regarde attentivement les différentes strates de matériaux qui composent un complexe de façade ou de toiture.

Pour les façades par exemple, il n’est plus question de regarder seulement le revêtement extérieur, mais il faut bien considérer le complexe entier de façade. L’exemple le plus représentatif est celui de la pierre porteuse qui se suffit à elle-même, et qui selon la fiche environnementale sélectionnée peut s’avérer être très performante et durable pour l’opération. Nul besoin de rajouter un enduit ou un bardage, ni de doubler à l’intérieur par un autre élément structurel. Le contre-exemple de la pierre porteuse est celui de la pierre semi-porteuse, qui à elle seule nécessite la mise en œuvre d’un voile béton ce qui revient à doubler la paroi structurelle. Pour la performance carbone de l’opération il s’agit alors d’un choix de conception pesant très lourd dans le bilan.

D’autres revêtements sont également à éviter compte-tenu des matières premières carbonées employées (acier, aluminium). Dans le cadre d’études ACV réalisée chez Vizea, nous avons pu comparer différents complexes. Ces résultats, directement liés aux choix des FDES bien-entendu, permettent d’identifier des tendances de performance.

Figure 2 : Impact carbone de complexes de façade

Nous rappelons donc la nécessité de comparer les performances carbones globales d’un système de façade, ce qui aura aussi pour avantage de se pencher sur d’autres critères tous aussi importants pour une conception durable, à savoir son inertie thermique ou son déphasage.

Nous parlions des complexes de façade qui peuvent représenter une part importante des émissions dans l’ACV d’un bâtiment, mais la RE2020 a également mis en avant la nécessité de réfléchir aux matériaux à mettre en œuvre dès les premières phases d’un projet, et ce pour l’ensemble des lots. Et cette sélection s’étend rapidement à l’ensemble des matériaux de second œuvre de manière à sécuriser la performance carbone du bâtiment au plus tôt. Là où pendant l’expérimentation E+C- la tendance était d’attendre parfois la fin de la conception pour affirmer le choix de revêtement ou d’isolant par exemple, en RE2020 certains matériaux peuvent avoir des impacts non négligeables, et doivent donc être considérés comme facteur d’influence dans les choix à faire.

C’est le cas du lot 7 – Revêtements des sols, murs et plafonds. Ce lot peut particulièrement faire pencher l’ACV et ses résultats dans le bon ou mauvais sens s’il n’est pas pris au sérieux.

Au regard des opérations suivies chez Vizea et des analyses de résultats réalisées, on considère que le lot 7 représente environ 17% de l’impact de l’indicateur Ic Construction lorsque des fiches environnementales par défaut sont sélectionnées, contre environ 10% lorsque des fiches individuelles ou collectives sont considérées.

Il est donc important pour les maitrises d’ouvrage, architectes, designer de réfléchir en amont aux revêtements qui seront mis en œuvre et de s’assurer qu’ils sont cohérents avec une réduction de CO2. Ces typologies de matériaux invitent également à se pencher sur la question du réemploi, pour les moquettes par exemple qui représentent de fortes émissions de CO2.

Au-delà du lot 7, les lots techniques maintenant détaillés dans l’ACV démontrent un besoin de regarder attentivement les produits et références sélectionnés.

Le stationnement et par conséquent le besoin ou non d’excaver des terres et de couler du béton en infrastructure à une influence sur l’atteinte de la RE2020. Même si cette nouvelle réglementation permet de moduler le seuil Ic Construction max si un certain nombre de place de parking est construit, la modulation ne permet pas de couvrir l’ensemble des émissions de CO2 du lot infrastructure. Et cela est notamment vrai pour atteindre les seuils 2028 et 2031.

Une réflexion en amont des besoins de stationnement doit donc avoir lieu à l’échelle de l’aménagement et de la programmation des opérations pour limiter à terme les émissions de CO2 qui peuvent être évitées et qui ne reflètent pas les usages de demain.

Le nombre de pompes à chaleur prescrites dans le cadre des nouvelles opérations suivies chez Vizea à littéralement bondi depuis 1 an. Ce système permet effectivement de respecter le seuil Ic Energie, la ou les solutions raccordées au gaz ne conviennent plus. Mais leur mise en œuvre demande une attention particulière, notamment au regard du confort acoustique car leurs nuisances peuvent être importantes. Les chaufferies biomasse se font elles plus rares, notamment en raison des freins évoqués par certaines parties prenantes, qui restent à démontrer (approvisionnement, accès aux locaux techniques). Une conception et une anticipation des besoins d’entretien et de maintenance des équipements permettent de pallier à de nombreux manques en phase d’exploitation qui peuvent être rencontrés aujourd’hui.

Au-delà des systèmes énergétiques sélectionnés en logement ou dans des bâtiments d’enseignement par exemple, on constate encore un chemin à parcourir en termes de performance et d’isolation de l’enveloppe du bâti, ce qui aura pour conséquence de véritablement réduire les émissions de CO2 d’un bâtiment dans sa phase d’exploitation.

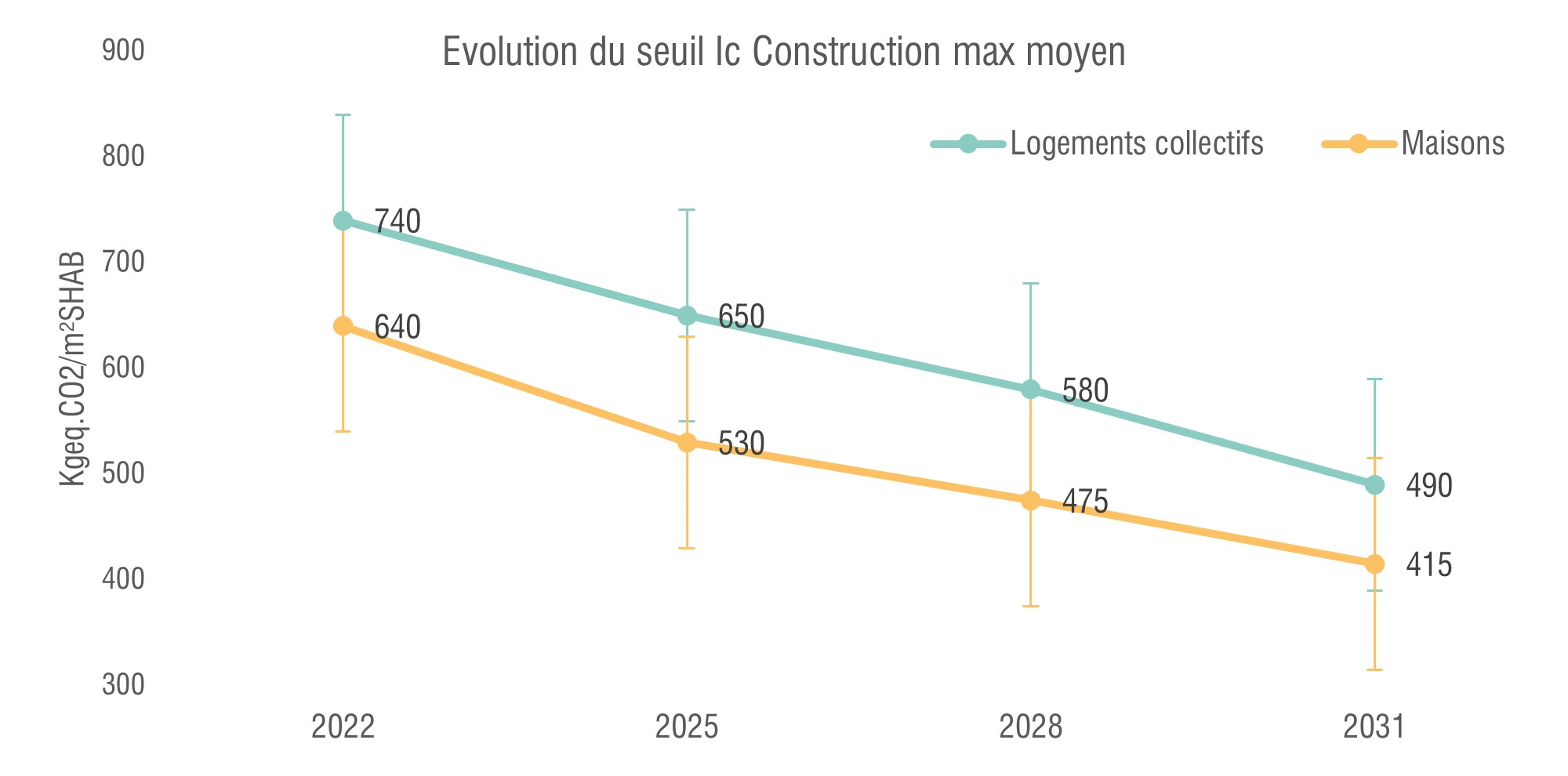

Malgré les contraintes qu’éprouvent dès aujourd’hui les maitrises d’ouvrage et certains architectes et bureaux d’étude, on constate tout de même un engagement des acteurs à aller chercher les seuils 2028, voire 2031 pour se démarquer. Sur certains projets il s’agit pour l’instant d’un affichage performanciel et pour d’autres d’une réelle volonté de réduire les émissions de CO2 avec des choix de matériaux vertueux et d’une prise en compte réaliste du coût global que cela engendre pour l’usager final.

Pour rappel, les seuils maximum moyens pour l’indicateur Ic Construction sont les suivants :

Figure 3 : Seuil Ic Construction - Vizea

Pour résumer, cette première année d’application de la RE2020 nous a invité collectivement à concevoir des opérations davantage vertueuses ce qui a eu pour effet de tâtonner et de faire varier différents critères de conception pour respecter les seuils qui sont imposés.

Mais ce travail ne s’arrête pas ici, tant les prochains seuils de la RE2020 demanderont des réflexions et des efforts supplémentaires en termes architectural et technique pour réduire de manière conséquente les émissions de CO2.

Le premier composant du système vélo est son réseau cyclable. Ce dernier doit être continu, interconnecté, hiérarchisé et autant que possible sécurisé. C’est aussi le composant du système vélo qui demande le plus d’investissement. En milieu urbain, il est facile de justifier la création de pistes cyclables car le ratio quantité d’usagers par kilomètre d’aménagement sera très bon. Il ne sera pas du tout le même en milieu rural.

Créer un réseau cyclable en milieu rural en équipant des départementales de pistes cyclables ou de voies vertes pour reconnecter différents bourgs de quelques centaines d’habitants à la polarité la plus proche représente un investissement très important, pour un nombre d’usagers potentiels faible. Nous verrons dans cet article quelques solutions pour quand même créer des continuités cyclables, notamment en utilisant le maillage routier secondaire et les chemins ruraux.

Le but d’un réseau cyclable est de pouvoir se déplacer dans l’espace (au moins deux dimensions donc) à vélo. Cela parait être un truisme, pourtant aujourd’hui, dans la majorité des territoires, ce réseau cyclable n’existe pas.

Si l’on souhaite augmenter la part modale du vélo, il est donc nécessaire de « penser réseau ».

L’une des caractérisations les plus importantes du réseau est sa hiérarchisation. Hiérarchiser le réseau cyclable permet de compartimenter les questions que l’on se posent à son sujet :

Une hiérarchisation implique donc une échelle avec deux extrémités. D’un côté les voies qui se veulent les plus structurantes possibles, qui sont souvent les aménagements phares des territoires : les « autoroutes à vélo » ou Réseau Express Vélo. Plusieurs villes ont mis un grand coup d’accélérateur cette dernière décennie pour faire naître ce type de réseaux cyclables très reconnaissables comme :

Pour ne pas citer Paris et de son RERV, voir l'article de Manon ROLLET à ce sujet.

Mais qu’y a-t-il de l’autre côté de l’échelle de la hiérarchisation ?

Quid des réseaux cyclables dans les territoires moins denses ? De ces réseaux secondaires qu’il faut aménager sur de nombreux kilomètres pour desservir un potentiel d’usagers plus faible ? Comment les aménager ? Quel budget leur consacrer ?

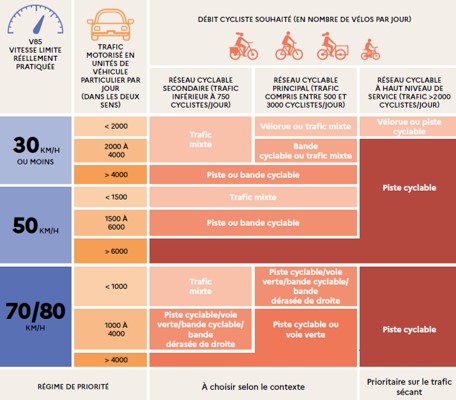

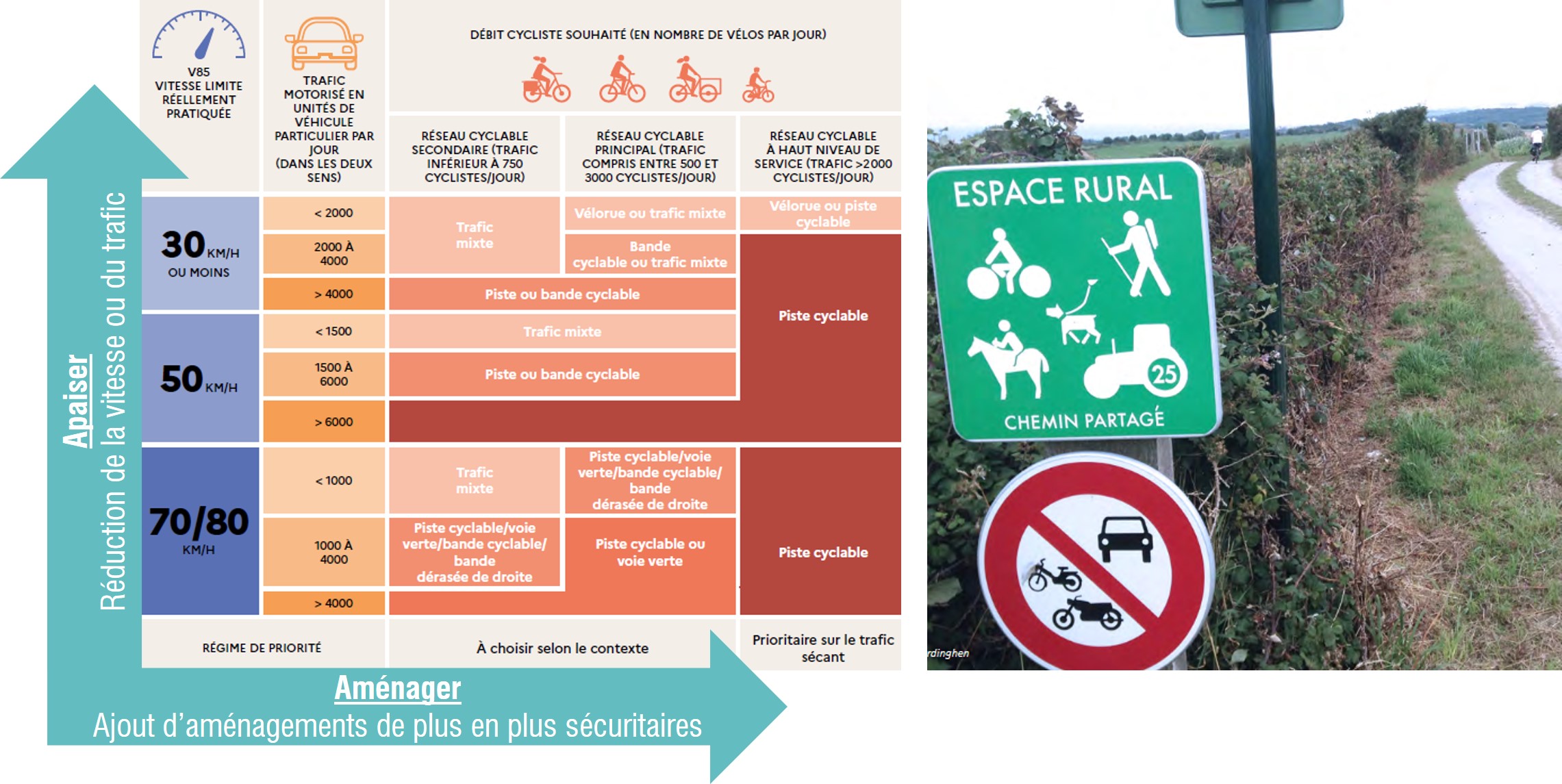

Les recommandations du CEREMA concernant les types d’aménagement sont assez parlant sur ce sujet :

Figure 2 Aide au choix des aménagements en fonction de la circulation motorisée et du nombre de cyclistes attendus. Rendre sa voirie cyclable, CEREMA, 2021

Pistes cyclables, ou voie verte, séparation totale du trafic motorisé donc, apparaissent nécessaires dès lorsque que le trafic dépasse la vitesse de 50 km/h ou 70 km/h et un niveau d’importance respectivement de 6 000 ou 4 000 véhicules par jour, ce qui ne correspond qu’à un niveau de trafic modéré pour une départementale.

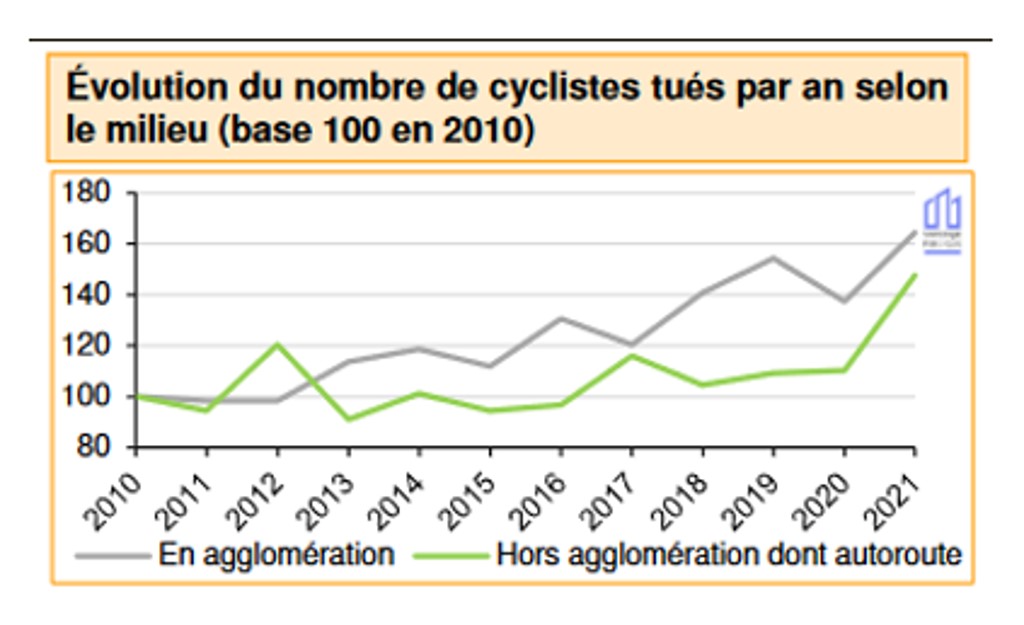

Les premières préconisations d’aménagement conseillées par le CEREMA sont identiques pour des itinéraires utilisés par 5, 10, 50 ou 750 passages de cyclistes par jour. C’est-à-dire que le coût d’aménagement au km sera similaire entre un itinéraire très utilisé reliant un bourg densément peuplé et sa zone d’activité périphérique située à 3km, et un itinéraire qui permet de connecter un petit bourg isolé à la commune centre de son territoire, 9km plus loin. Le raisonnement est pourtant sans erreur : même pour 10 cyclistes, les exigences de sécurité sont les mêmes. En fonction de l’environnement dans lequel circulent ces personnes à vélo, de la vitesse ou du niveau de trafic, il est nécessaire de les sécuriser. Ce raisonnement est de plus appuyé par l’importante augmentation du nombre d’accidents de la route ayant entraîné le décès d’un cycliste, particulièrement marqué en territoire rural. Selon le bilan de l’accidentalité de l’année 2021 de l’Observatoire National Interministériel de la Sécurité Routière paru en septembre 2021, alors que la progression de la pratique cycliste a progressé de +31 % en milieu urbain et +14 % en milieu rural, la mortalité a augmenté de +7 %, en milieu urbain et +37 % en milieu rural, soit 4 fois plus vite en milieu rural.

La sécurisation des déplacements cyclables en milieu rural est une nécessité.

Figure 3 Bilan Accidentalité 2021, ONISR, septembre 2022

Un dilemme se pose alors : si les territoires doivent créer leur réseau cyclable hiérarchisé, notamment à l’échelle intercommunale, comment répartir les budgets annuels d’aménagement ? Est-ce que la priorisation des axes qui bénéficient du plus fort enjeu de report modal doit reléguer à un futur lointain l’aménagement des itinéraires de connexion vers les bourgs éloignés ?

Si ce potentiel de report modal des secteurs denses pèse dans la balance, la sécurité des usagers et le désenclavement des territoires ruraux, souvent aussi déconnectés du réseau de transport en commun, pèse dans l’autre plateau.

Il faut trouver des solutions à prioriser pour ces territoires.

Si l'aménagement de voies vertes ou de pistes cyclables en bordure de départementales, dans une fourchette de 250 à 300 milles euros du kilomètre permettrait de créer des itinéraires cyclables plus directs et donc plus concurrentiel de la voiture comme celles qui existent au Pays-Bas, en France certains bourgs devraient attendre des décennies avant d'avoir leur liaison de réalisée.

Aménagement de pistes cyclables bidirectionnelles le long de routes, en milieu rural à environ 20 km au Sud d'Amsterdam, Google Map, Pays-Bas

La couleur rouge a été rajoutée par-dessus la photo pour localiser les aménagements.

En attendant, il semble intéressant de rechercher d'autres solutions à plus court terme pour reconnecter au maximum les territoires entre eux et aux centralités. Il se trouve que nos territoires ruraux possèdent un réseau de voies particulièrement dense qui pourraient être le premier support de la mobilité cyclable : routes communales secondaires, chemins agricoles, chemins forestiers, etc.

Concernant les routes communales secondaires, ces dernières sont caractérisées par la hiérarchisation du réseau routier. Une voie est secondaire, si un autre axe que cette dernière est plus structurant, c’est-à-dire, s’il permet d'effectuer le même trajet pour un « coût » de trajet inférieur (le coût d'un trajet est fonction de son temps de parcours et de la distance à parcourir).

L'intérêt d'utiliser ces axes secondaires, est qu'ils peuvent accueillir une circulation cyclable en mixité avec le trafic et donc permettre de construire un réseau cyclable à moindre frais, à la condition que le trafic y soit très faible, soit inférieur à 1 000 véh/jour. Nous appelons ces itinéraires des itinéraires conseillés.

La réalisation de ces itinéraires cyclables conseillés repose alors sur de la signalétique de sensibilisation et d'information des automobilistes, les informant qu'ils circulent sur un itinéraires cyclables.

Il est possible d'améliorer encore la cyclabilité sur ces axes, non pas en les aménageant, mais en les apaisants, par une réduction drastique de la vitesse et du trafic, voire en supprimant le trafic.

Photos : Schéma CEREMA Et ADAV livret CodeDeLaRue 2022

Le coût économique de l'aménagement est donc dérisoire, équivalent à l'itinéraire conseillé. Il s'agira d'installer de la signalétique, voire une barrière amovible de type voie verte. Cependant un autre coût doit être ici acquitté, il s'agit d'un coût politique. Puisque la voie était avant praticable en voiture, mais ne l'est plus. Un tel projet doit alors être porté politiquement, et potentiellement bénéficier d'un accompagnement au changement, le temps que soit vécu l'expérience de ses avantages pour contrebalancer le sacrifice de l'usage motorisé.

Le trafic est alors en toute conscience supprimé sur l'axe secondaire et reporté sur l'itinéraire principal, pour donner une place sécurisée aux modes doux… et aux engins agricoles, surtout en chemin rural.

Un autre type de voie doit attirer notre attention pour réaliser des liaisons cyclables en territoire rural : le chemin rural.

Selon le Code Rural (Article L161), les chemins ruraux appartiennent à la commune, sont affectés à l'usage du public et ne sont pas classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune. Selon le même code, un chemin à l'usage du public est présumé appartenir à la commune, sauf preuve contraire fournie par ceux qui s'en prétendent propriétaire (les contestations sont jugées par les tribunaux de l'ordre judiciaire).

De nouveaux questionnements sont soulevés par ces chemins :

En effet, le chemin rural, même s'il est d'usage public, est aussi un outil de travail vital pour l'agriculteur. Il lui permet d'accéder à ses parcelles: de la simple voiture banalisée afin d’aller réaliser une inspection de ses cultures jusqu’à la moissonneuse batteuse. De plus, ce dernier n'est pas encore habitué à faire des rencontres sur ces chemins, voire ne le souhaite pas.

L’action de penser la cohabitation entre ces deux usagers : cycliste et agriculteur est donc une étape primordiale, et il ne faut pas commettre l’erreur de la sous-estimer. Penser la cohabitation peut se faire en deux étapes :

La première étant de construire les règles d’usages sur ces chemins. Des règles claires permettraient de réduire les conflits. Ne pas être d'accord avec la règle commune est moins conflictuel que de camper chacun sur sa règle individuelle.

Les questions à trancher peuvent être :

Il pourrait être intéressant de coconstruire ces règles entre agriculteurs et associations de cyclistes, ces dernières ayant tout intérêt à participer pour gagner des itinéraires cyclables sécurisés.

Ma seconde est de réussir à bien afficher, communiquer et sensibiliser sur la règle.

Signalisation de la route Wikimedia Commons

En comparaison à la route communale, le chemin rural soulève à nouveau les questions du choix du revêtement.

Ce dernier doit s'intégrer dans son environnement, qui sera ici plus naturel que routier. Il doit être plutôt roulant pour un usage cyclable en tout temps. Il doit être solide pour résister durablement aux passages et aux entrées et sorties des engins agricoles. Il doit être accessible en termes de coût, car le ratio nombre d'usagers sur longueur de l'itinéraire sera défavorable à un aménagement couteux.

L'expérience de ces types de chemin a été réalisée, notamment à Caen La Mer en 2021.

Un chemin rural de 800 mètres a bénéficié d'un réaménagement pour être rendu cyclable et permettre une continuité d'environ 2km entre Rosel et Gruchy.

Les travaux ont compris une reprise de la structure du chemin, en stabilisé renforcé, à partir de matériaux même du chemin (40 cm de profondeur de grave et de terre), broyé, malaxé et renforcé avec du liant hydraulique routier (LHR), le tout réalisé par une même machine en un seul passage. Ce procédé permet d’éviter le transport et l’apport de matière première dans des sites parfois difficiles d’accès. Il nécessite cependant des analyses de sol en amont pour vérifier la faisabilité.

Trois semaines de prises sont nécessaires avant d’y ajouter un revêtement de surface au choix. Ce procédé a été choisi pour sa résistance dans la durée, et pour assurer la mixité d'usage vélos/engins agricoles. Le chemin est roulant avec un très bon niveau de service pour les vélos (cyclable par tout temps et assure un bon ratio vitesse/effort) et il est résistant dans le temps au passage des engins agricoles.

Le coût de l'opération est de 45 000 Euros pour 800 mètres, soit 56 Euro du mètre linéaire. En contrepartie, le chemin devient complètement imperméable.

La cyclabilité de notre territoire dépend de la présence d’un réseau continu, sécurisé et offrant un niveau de service correct. En attendant un hypothétique futur, peut-être non souhaitable et non pertinent, où toutes les routes départementales seront doublées de pistes cyclables ou de voie verte sécurisées, il est important que des itinéraires cyclables apparaissent même dans les territoires ruraux, les cyclistes les utiliserons.

Le focus suivant, sera de sécuriser les carrefours incontournables dans un trajet vélo à la campagne.

SOURCES

- https://www.sudouest.fr/societe/securite-routiere/charente-maritime-les-cyclistes-souhaitent-des-panneaux-partageons-la-route-14614972.php

- https://www.cerema.fr/fr/actualites/mobilites-territoires-peu-denses-quelle-place-velo-quels

- https://goo.gl/maps/YdtVtrKQkLVZKEMb

- https://www.ruedelavenir.com/wp-content/uploads/2022/01/ADAV_livret_CodeDeLaRue_2022.pdf

- https://www.cerema.fr/fr/actualites/mobilites-territoires-peu-denses-quelle-place-velo-quels

Vizea a été heureux de pouvoir découvrir deux beaux projets en construction paille grâce aux visites organisées par Ekopolis et leur partenaire, Construire en chanvre et Collect’IF Paille.

Deux projets et deux modes de mise en œuvre de la paille différents qui démontrent que la paille peut être intégrée à tous types de bâtiments : bâtiments neufs et rénovations !

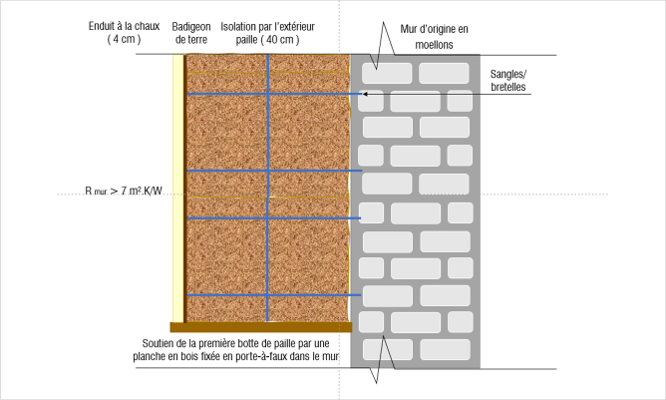

La première visite nous a permis de découvrir le projet de rénovation d’un immeuble en isolation par l’extérieur paille, rue de la convention dans le XVe arrondissement. Le projet a été réalisé par le Bailleur Paris Habitat en partenariat avec le Collect’IF Paille Ile de France, avec les architectes de LandFabrik et Trait Vivant à la conception.

Deux façades sur quatre ont été isolées par l’extérieur avec de la paille. La rénovation de l’immeuble prenait en compte l’isolation par l’extérieur sur deux façades sur quatre. La fixation des bottes de paille se fait par des sangles ou des bretelles fixées à même la façade d’origine sans besoin d’ajout d’une ossature bois. Cette méthode rend la pose rapide et facile de mise en œuvre. La nouvelle façade de l’immeuble intègre une épaisseur d’isolant paille de 40 cm après rénovation et permet d’atteindre une résistance très performante de R > 7 m². K/W. En comparaison, la résistance d’un mur passif est de R= 9 m². K/W.

Schéma de coupe de la rénovation - immeuble rue de la Convention, Paris 75015 Source : Vizea

Le projet a permis l’amélioration du confort thermique des logements en hiver comme en été, mais pas seulement. La paille comme isolant est un matériau intéressant car elle est très dense et permet un meilleur déphasage thermique qu’un isolant traditionnel. C’est-à-dire qu’elle permet de ralentir le transfert de chaleur de l’extérieur vers l’intérieur du bâtiment. Un bon déphasage thermique permet à la chaleur du rayonnement solaire en été de mettre 10 à 12 h pour traverser la paroi et affecter la température interne, c’est-à-dire, de nuit lorsque la température de l’air extérieur s’est rafraîchie et l’habitation peut être ventilée par l’ouverture des fenêtres. L’isolation paille permet donc un meilleur confort d’été en période de forte chaleur. En comparaison, la laine de verre a un déphasage d’environ 4h.

L’isolation paille a également un impact carbone réduit par trois par rapport à une isolation classique car elle nécessite très peu de transformation pour être utilisée (seulement une coupe et un compactage). La paille est un matériau qui peut être sourcé facilement de manière locale grâce aux nombreux gisements présents en France. Sur ce projet, Paris Habitat a eu recours à de la paille provenant d’une source de Seine et Marne. Sourcer ses matériaux localement, c’est réduire activement l’impact environnemental d’un chantier.

Finalement, il est important de noter que l’isolation paille ne coûte pas plus cher dans sa mise en œuvre qu’un isolant traditionnel et est d’une grande facilité de mise en œuvre. Le chantier rue de la Convention arbore un coût de mise en œuvre-achat des matériaux et pose comprise-de 350 euros/m² et fut réalisé via un chantier participatif.

Fabrice FOURIAUX, Vizéen et enthousiaste de la construction paille a eu la chance de prendre part au chantier participatif et nous donne son avis sur le projet :

« Nous entendons quotidiennement qu’il est urgent d’agir en faveur des économies d’énergie, d’agir en faveur de la préservation de l’environnement et notamment du climat, d’agir pour garantir un confort des logements exposés à de futures vagues de chaleurs, d’agir en faveur de la maîtrise des charges et finalement, d’agir avec cohérence. Cette opération pourrait donner la sensation d’un air de déjà vu, d’un projet vitrine don’t on parle une fois pour se donner bonne conscience mais nous avons ici l’illustration par l’exemple qu’il est possible d’initier des programmes d’amélioration thermique cohérent du parc bâti avec les enjeux environnementaux, économiques et financiers. »

Photo chantier participatif, badigeon de terre sur paille – immeuble rue de la Convention, Paris 75015. Source : Vizea

Photo chantier participatif, botte de paille sanglée – immeuble rue de la Convention, Paris 75015 Source : Vizea

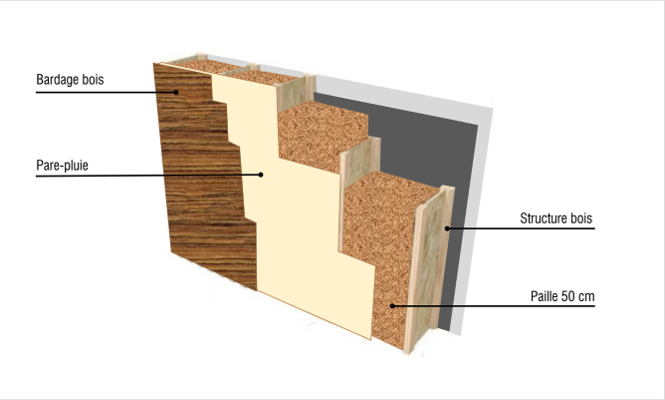

La deuxième visite nous a permis de découvrir le projet de construction en structure bois et isolation paille de la Ferme du Rail : ferme de polyculture et d'insertion dans le 19e arrondissement, le long de la Petite Ceinture.

Le projet a été réalisé par les architectes Grand Huit et a été lauréat pour le site Ourcq-Jaurès de l’appel à projet Réinventer Paris.

Ferme du rail – Paris 75019. Source : Vizea

La Ferme du Rail est composée de deux bâtiments isolés dans leur intégralité avec de la paille. La paille est placée cette fois-ci en remplissage de la structure bois sur une épaisseur de 50cm. Les toitures du projet qui accueillent une fonction de toiture potagère avec des bacs plantés est également isolée grâce à un isolant paille. Le chantier a également mobilisé des compagnons en insertion.

Schéma coupe mur structure bois et isolation paille – Ferme du rail, Paris 75019. Source : Vizea

L’isolant paille, sur ce projet a permis d’atteindre une performance énergétique de l’enveloppe du bâtiment extrêmement élevée (RE2020 seuil 2031). L’avantage de coupler une structure bois à un isolant paille est qu’il peut s’intercaler entre les poutres de bois en remplissage (isolation répartie). Ainsi, l’épaisseur conséquente de 50cm choisie ici ne vient pas s’ajouter à une épaisseur de brique maçonnée.

La paille alliée à une structure bois permet d’obtenir un projet à impact carbone très réduit et l’isolant paille est assez polyvalent pour permettre d’isoler toutes les surfaces, exceptées les surfaces de chape.

Quelques informations à retenir sur la construction paille :

L'isolation paille est encadrée par des Règles Professionnelles depuis 2012, ce qui permet de généraliser son utilisation sur tous types de bâtiments et la rend accessible pour les constructeurs. En effet les techniques constructives encadrées par des Règles professionnelles sont considérées comme homologuées et vérifiées et permettent aux opérateurs et autres acteurs de la construction de souscrire à des assurances. A ce jour, les Règles Professionnelles de la construction paille n’encadrent que l'utilisation de paille de blé. Cependant, hors Règles Professionnelles, la construction paille peut recourir à d'autres types de paille (orge, avoine, maïs, sorgho…). En termes de mise en œuvre, la technique préconisée par les Règles Professionnelles est la paille en remplissage de structure bois, (exemple du projet de la Ferme du Rail) et n'intègrent pas encore la solution isolation par l'extérieur paille. Elles favorisent donc aujourd'hui l'usage de la paille pour les nouvelles constructions plus que pour les rénovations.

Ces règles sont cependant amenées à évoluer dans les années futures et la standardisation de l’utilisation de la paille dans différents types de projets dont les rénovations est sans aucun doute à venir.

- https://www.ekopolis.fr/rendez-vous/4-visites-autour-de-la-construction-paille-en-ile-de-france

- https://www.fermedurail.org/

-https://www.paris.fr/pages/de-la-paille-pour-l-isolation-d-un-immeuble-de-paris-habitat-15303

En France, l’usage du vélo a considérablement évolué ces dernières années : entre 2019 et 2021, une augmentation de 28% des trajets à vélo a ainsi été enregistrée1. L’INSEE recensait en 2021 une utilisation du vélo sur 5% des déplacements domicile-travail dans un rayon de moins de 5km. Cette donnée traduit l’important potentiel de développement du vélo comme moyen de transport quotidien.

Dans ce contexte, les politiques publiques développent les territoires en faveur de cette mobilité alternative, notamment en zone urbaine (aménagement de pistes cyclables et de voirie sécurisée, aides à l’achat et subventions…). Toutefois, des problématiques persistent quant à la sécurité et au stationnement des vélos dans les espaces privés.

En 2020, le Rapport d’enquête « Cadres de vie et sécurité » du Ministère de l’Intérieur dénombrait 226 000 ménages victimes de vols ou de tentatives de vols de vélos, pour un total de 194 000 vols « aboutis »,

démontrant la nécessité de sécuriser, dès la conception, les espaces dédiés au vélo. Cela s’appliquant dans les bâtiments mêmes (stationnements en rez-de-chaussée ou sous-sol) mais également à l’extérieur, avec des abris couverts et sécurisés situés à moins de 50m d’une entrée principale. La Loi d’Orientation des Mobilités (LOM) a ainsi renforcé la réglementation liée au stationnement sécurisé des vélos dans les ensembles de logements, de bureaux, les lieux de travail, les services publics et les ensembles commerciaux, tant pour les constructions neuves que pour les bâtiments existants.

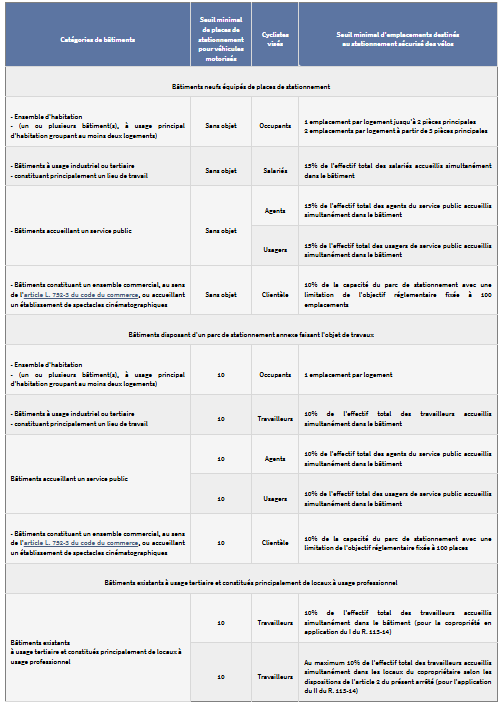

Dans ce cadre, la réglementation concernant le stationnement vélo en France (Code de l’urbanisme, Code de la construction et de l’habitation) a récemment été actualisée :

L’article L.111-5-2 du Code de la construction et de l’habitation fixe ainsi des obligations minimales pour le stationnement des vélos. Cela s’applique pour les immeubles d’habitation (stationnement dédié aux résidents), de bureaux (stationnement dédié aux salariés), les bâtiments à usage industriel ou tertiaire constituant un lieu de travail (stationnement dédié aux salariés), les bâtiments accueillant un service public (stationnement dédié aux agents ou aux usagers), un ensemble commercial ou un établissement cinématographique (stationnement dédié à la clientèle).

La réglementation concerne enfin les bâtiments neufs lors de leur construction, les bâtiments dont le parc de stationnement automobile fait l’objet de travaux, si celui-ci présente une capacité initiale de 10 places, et les bâtiments tertiaires existants dont le parc de stationnement automobile présente une capacité d’au moins 10 places.

Source : Arrêté du 30 juin 2022 relatif à la sécurisation des infrastructures de stationnement des vélos dans les bâtiments

En septembre 2022, le Ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires a publié un guide d’aide à la conception, à destination des collectivités locales, des acteurs de la construction, maîtres d’ouvrage, architectes, et de « l’écosystème vélo » amenés à accompagner la transition des mobilités. Ce guide se place comme un outil permettant d’apporter des mesures concrètes de conception, dans la continuité des évolutions du contexte réglementaire lié au stationnement sécurisé des vélos. Plus largement, il s’inscrit dans le mouvement de promotion du vélo comme moyen de transport quotidien, impulsé avec le Plan vélo et mobilités actives de 2018.

Ce nouveau guide de conception apporte des recommandations techniques, et des prescriptions en termes de surface, de disposition, d’éclairage et de fermeture des locaux, ou encore de signalisation, en fonction du type de bâtiment concerné. Il est rappelé que les espaces de stationnement doivent, d’une manière générale, être facilement accessibles depuis la voie publique et depuis l’entrée principale des bâtiments desservis, et permettre l’accès aux personnes à mobilité réduite.

Avec le développement des mobilités actives, les pratiques évoluent tout comme les formes de vélos. Le guide donne ainsi des recommandations pour les « vélos spéciaux » : biporteur, triporteur, vélo allongé, vélos cargos…

Un emplacement allant jusqu’à 1,20m de large et 2,60m de long est alors à considérer pour le stationnement de ces modes de déplacement. Le guide préconise 1 emplacement pour vélos spéciaux tous les 10 emplacements « classiques ».

Pour les cycles à deux roues, il est préconisé de privilégier des appuis-vélos et des arceaux (point de repère : un arceau de type U inversé, compris entre 65cm et 1m de long, et d’une hauteur de 80cm avec une entretoise). Les pince-roues sont proscrits, en raison d’un manque de stabilisation du vélo, et du fait qu’ils présentent un risque important de voilage des roues et de vol.

En cas d’espace restreint, d’autres solutions sont envisageables si celles-ci respectent les dimensionnements associés : dispositions resserrées sur un niveau, dispositions avec surélévation alternée de la roue avant, dispositions verticales, ou encore systèmes à deux niveaux. Ce dernier système, impliquant de hisser un vélo sur un second niveau à l’aide d’une rampe mobile, permet de densifier le rangement des vélos et de rentabiliser le volume de l’espace dédié. Il est toutefois à considérer qu’un tel système implique de plus larges allées pour les manœuvres (au moins 2,65 m), et ne permet donc pas de doubler la capacité de stationnement.

Système double rack / Photo : Vizea

L’éclairage étant un élément important de la lutte contre le vol, les espaces de stationnement doivent bénéficier d’un éclairage suffisant. Les éclairages à déclenchement automatique sont également présentés comme une solution économique, facilitant l’accès aux usagers et restant dissuasive.

Enfin, afin d’inciter à l’usage du vélo et de réduire les coûts d’équipement, la mise à disposition de stations d’entretien et de gonflage est largement recommandée

Local ajouré avec station de gonflage et réparation (avant livraison) / Photo : Vizea

Avec le développement et l’évolution des mobilités actives, il est important de considérer les formes autres que le vélo, comme par exemple les trottinettes, gyroroues, hoverboards…

Enfin, le stationnement sécurisé des poussettes est également à prendre en compte en complémentarité des locaux vélos. Ces emplacements doivent toujours être couverts, sécurisés, situés au rez-de-chaussée et séparés des espaces dédiés aux vélos dans la mesure du possible.

Ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, permettent aux acteurs du territoire et de la construction d’aller au-delà de la réglementation, et d’anticiper les besoins actuels et futurs des usagers, tant dans l’espace privé que public.

1Vélo & territoires, 2022

L’économie circulaire, qu’est-ce que c’est ? C’est un terme d’actualité, couramment évoqué, mais qui reste souvent difficile d’appréhender et de s’approprier pour en faire une force de nos nouveaux projets de construction et de réhabilitation de bâtiments.

Comment trouver les acteurs compétents, les bonnes informations, par où commencer ? Ce sont des questions qui reviennent fréquemment et auxquelles nous n’avons pas toujours les réponses. Essayons de décortiquer les outils et ressources mis à notre disposition pour donner envie aux acteurs du bâtiment de s’y plonger !

Commençons tout d’abord par rappeler ce qu’est l’économie circulaire, sous le prisme de la construction durable.

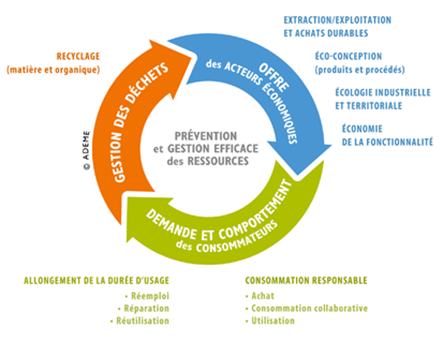

L’économie circulaire peut avoir plusieurs définitions selon le scope dans lequel on se place, mais pour l’ADEME, il s’agit d’un système économique d’échange et de production qui vise à augmenter l’efficacité de l’utilisation des ressources et à diminuer notre impact sur l’environnement. Suivant cette définition, un des raccourcis les plus couramment fait est celui de dire que l’économie circulaire entraine logiquement du réemploi. Mais il existe d’autres aspects qui peuvent notamment se résumer par les 7 piliers de l’ADEME :

Les piliers de l’économie circulaire selon l’ADEME

Une fois que l’on entrevoit les différents sujets sur lesquels se mobiliser lors d’une opération de construction ou de rénovation de bâtiment, quels sont les outils techniques, réglementaires pour nous guider ?

La loi AGEC, loi Anti-Gaspillage pour une Economie Circulaire du 10 février 2020 se décompose en 130 articles portant sur des secteurs différents pour en finir avec le gaspillage de ressources réutilisables et réemployables. A l’échelle dite de la construction, nous retrouvons plusieurs obligations permettant de s’inscrire rapidement dans une stratégie d’économie circulaire et de faire évoluer les façons de construire et déconstruire.

Par exemple, il est depuis le 1er janvier 2023, obligatoire de réaliser pour toute opération de réhabilitation de plus de 1000 m² ou de déconstruction, un diagnostic PEMD (produit, équipements, matériaux, déchets) de manière à identifier précisément les ressources disponibles réemployables sur l’opération, les moyens de dépose et de stockage à mettre en œuvre pour y parvenir. Ce diagnostic devient donc le premier élément fondamental sur lequel s’appuyer.

Ce diagnostic peut être complété d’un diagnostic ressource, document donnant davantage de précisions à un commanditaire sur les coûts que peut engendrer le réemploi d’une ressource, les moyens précis de dépose, conditionnement et stockage vers un autre site, ainsi que les filières de réemploi vers lesquelles se rapprocher.

Une fois les diagnostics réalisés et la prise en considération des produits disponibles sur une opération, une des possibilités pour affiner le plan d’actions est d’utiliser les plateformes en ligne sur lesquelles il est possible d’inscrire une opération de manière à se faire identifier comme demandeur de matériaux et à l’inverse indiquer des ressources existantes potentiellement réemployables pour que d’autres puissent en profiter.

L’objectif de ces plateformes est réellement de faciliter les échanges entre acteurs concernés par la mise à disposition de matériaux. Nous pouvons par exemple citer Looping, plateforme développée dans le cadre du projet Le Booster du Réemploi.

Dans le cadre de l’obligation de réaliser un diagnostic PEMD, comme nous le citions précédemment, le CSTB a été mandaté pour développer une plateforme réglementaire numérique, sur laquelle les maitres d’ouvrage déposeront leur diagnostics PEMD réalisés pour rendre accessible à tous, les informations sur les gisements de ressources disponibles. Cette plateforme a pour vocation de participer au renforcement de la filière de réemploi.

Cette nouvelle plateforme devrait voir le jour courant 2023.

Une autre plateforme à citer est celle de Cycle-Up, sur laquelle il est possible de rechercher très rapidement, par mot clé, les produits que vous souhaiteriez réemployer sur un projet.

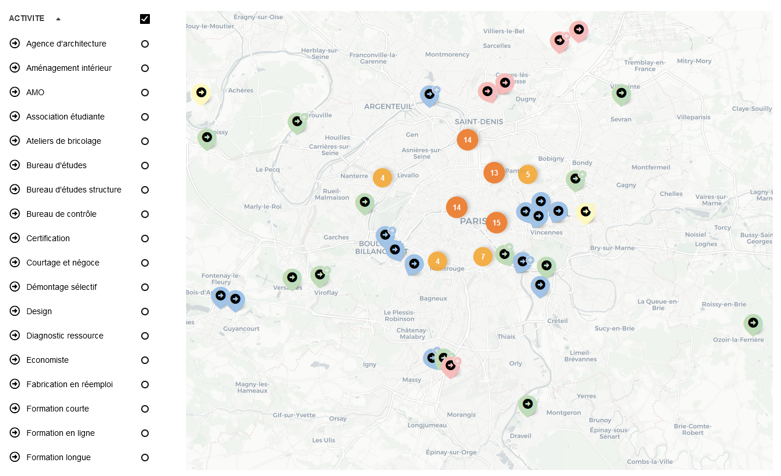

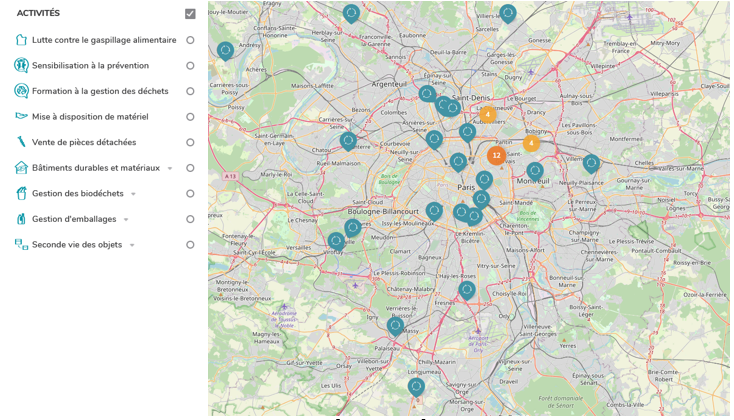

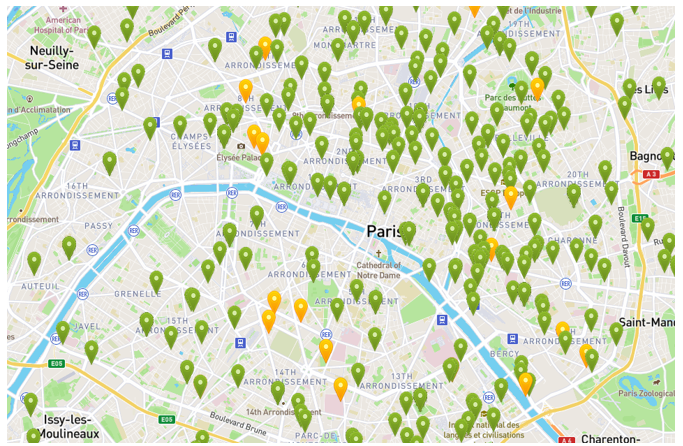

Au-delà des plateformes de réemploi qui sont un réel outil pour choisir et sélectionner des ressources à réemployer, de nombreuses cartographies interactives existent et nous permettent de croiser des données sur l’économie circulaire et pas seulement le réemploi. Ces cartographies peuvent être thématiques, ou à l’inverse générales pour y rechercher plusieurs types d’information.

Voici pour exemples les cartes « Matériaux réemploi » et « Carteco », qui référencent à minima les informations suivantes :

Carte interactive Materiauxréemploi.com

Carte interactive Carteco

Certaines cartographies thématiques existent et ont pour objectifs de cibler les informations identifiées. Par exemple, une des cartographies développées par Ekopolis recense les acteurs impliqués dans la filière biosourcée.

Carte interactive Atlas des acteurs biosourcés et géosourcés

Une autre façon de déclencher un échange entre acteurs et par la suite des actions concrètes, est de s’inscrire dans le cadre d’un label environnemental axé sur l’économie circulaire.

Différents labels existent et permettent aux maitrises d’ouvrage d’être accompagné et cadré pour développer pas à pas cette thématique.

Les principaux labels que l’on peut viser sont :

Pour résumer, plusieurs typologies de ressources sont à disposition de tous pour découvrir l’économie circulaire, et la mettre en place sur des projets. Qu’il s’agisse de plateformes spécifiques, de cartographies intéractives, de labels ou encore de projets démonstrateurs, chacun peut trouver à son échelle des informations le guidant pour changer des modes conventionnels à impacts de construire et déconstruire nos bâtiments.

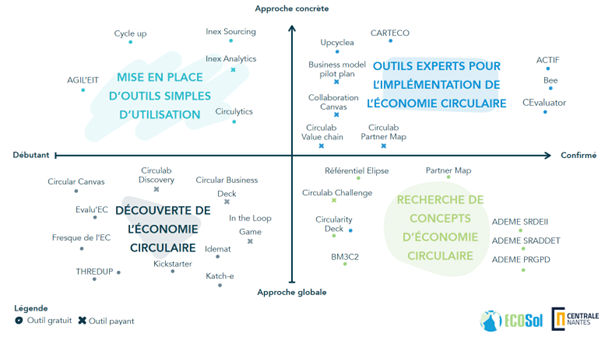

Eco Sol et Centrale Nantes ont d’ailleurs pu résumer dans une cartographie des ressources à consulter, selon si on débute ou non en économie circulaire et selon si l’on souhaite s’inscrire dans une approche globale ou concrète.

Cartographie des outils Eco Sol & Centrale Nantes

SOURCES:

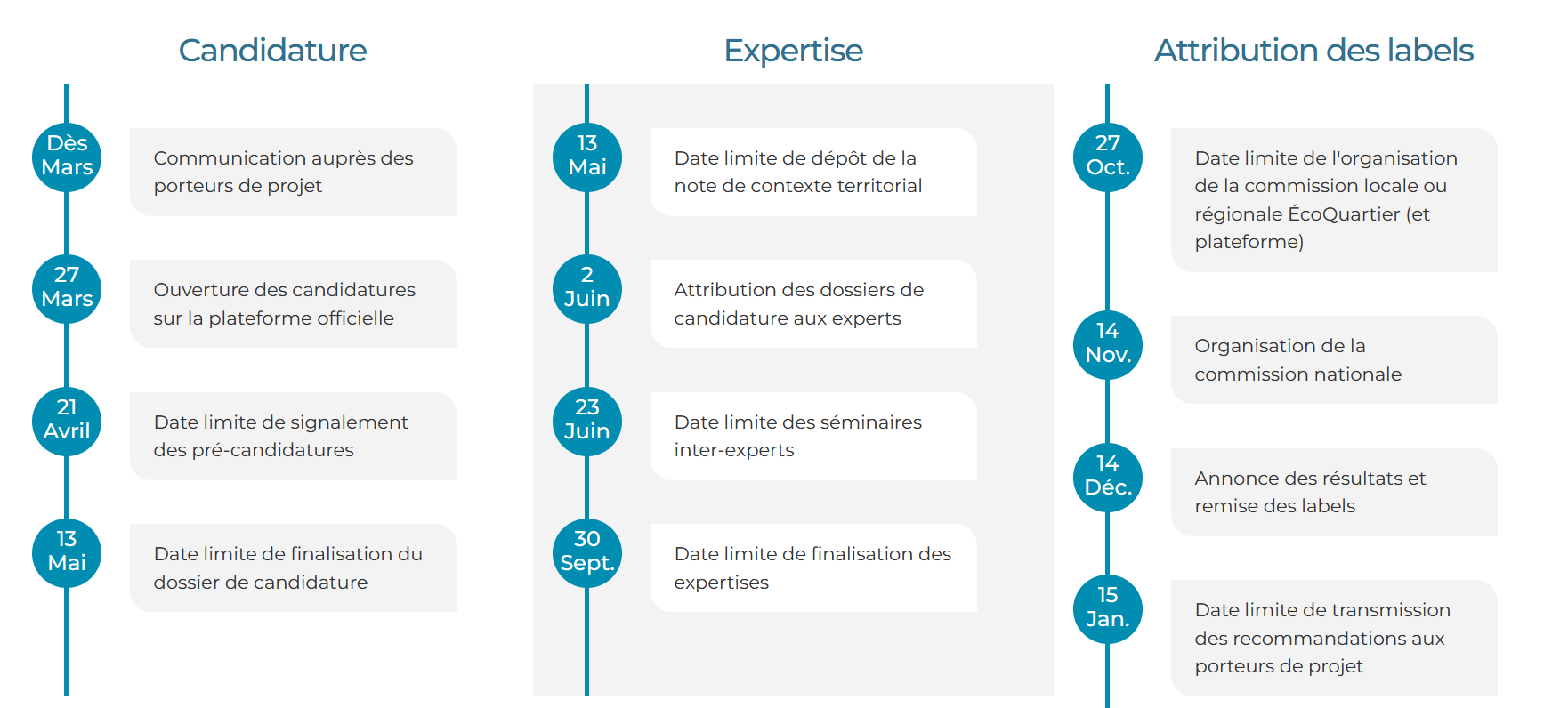

Le calendrier de la campagne 2023 a été publiée, on vous le partage ici

A vos Agendas !

C’est l’occasion pour nous de vous parler de la refonte du label…

Cette année le label EcoQuartier évolue, le nouveau processus de labellisation distingue désormais deux phases :

Qui vient en remplacement des étapes 1 et 2 pour lesquelles il ne sera plus possible d’être labellisées. L’engagement dans la démarche se formalise par la signature de la charte qui confère au projet le statut d’ « EcoProjet ». Il donne accès à un ensemble de services visant à accompagner le projet : évènements, formations, aides à l’ingénierie, ateliers, aides financières…

Le statut est accordé pour une durée 3 ans (possibilité de reconduction du statut), à la fin de laquelle le porteur de projet sollicite une revue d’EcoProjet. Pour préparer cette revue, un dossier simplifié est à déposer sur la plateforme permettant notamment d’apporter une réponse synthétique aux 20 engagements.

Sur cette base, deux experts formalisent un retour intégrant des pistes d’amélioration et points de vigilance à intégrer pour la suite.

Il y a deux étapes, l’« EcoQuartier Livré » et l’ « EcoQuartier Vécu », assimilées respectivement aux étapes 3 et 4 du label précédent la refonte.

Dans le cadre de la refonte, ont été intégrés au label des objectifs de performance qualitatifs, quantitatifs et contextualisés, sur la base d’une vingtaine d’indicateurs nationaux répondant aux défis de la ville durable : Sobriété, Inclusion, Création de valeurs, Résilience. Lors des étapes « EcoQuartier Livré » et « EcoQuartier Vécu », le porteur de projet doit également renseigner les performances atteintes au regard des cibles fixées précédemment.

Une expertise est ensuite réalisée par 2 experts pour l'obtention de chacun des labels. Les conclusions des expertises sont présentées devant la commission locale. Les labels « ÉcoQuartier Livré » et « Vécu » sont délivrés par la commission nationale ÉcoQuartier sur proposition de la commission locale.

Retrouvez plus d’informations sur le site officiel du label : http://www.ecoquartiers.logement.gouv.fr/le-label/

Vizea Urbanisme Durable vous accompagne dans le processus de labellisation EcoQuartier dès l’entrée dans la démarche, jusqu’à la livraison et au-delà. Pour plus d’informations, vous pouvez nous contactez à l’adresse suivante :

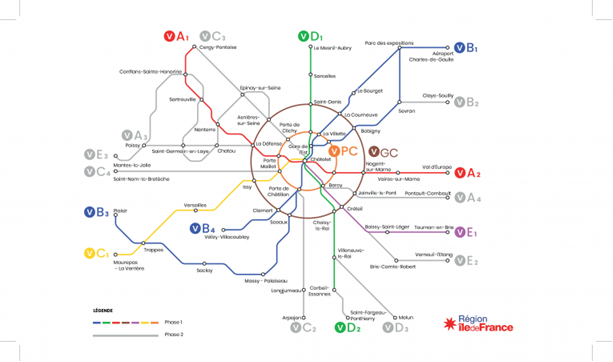

En février 2020, Valérie Pécresse, Présidente de la Région Ile-de-France annonçait la participation financière de la Région au projet de RER V à hauteur de 50%. Ce projet de réseau cyclable composé de 9 lignes et imaginé par le Collectif Vélo Ile-de-France est un projet ambitieux ayant pour objectif d’encourager et de sécuriser les déplacements quotidiens des franciliens.

Mais comment une initiative citoyenne a pu bénéficier de financements de la part de la région Ile-de-France et devenir un projet phare de la politique régionale de mobilité ? Comment les usagers du vélo peuvent-ils être entendus et peser sur la scène francilienne de la mobilité parmi la diversité d’acteurs?

Souvent consultées lors des démarches de concertation dans le cadre de l’élaboration de politiques de mobilités à différentes échelles de territoire, les associations vélos sont souvent force de propositions grâce à leur connaissance du terrain et des besoins de la population. A l’échelle de l’Ile-de-France, leur multiplicité et diversité peuvent rendre leurs discours et attentes inaudibles pour les acteurs de la mobilité. C’est en partant de ce constat qu’en mars 2019, 23 associations ont choisi de réunir leurs voix et de donner naissance au Collectif Vélo Ile-de-France. Tous les départements de l’Ile-de-France y sont représentés.

“Il y avait un vide : il n’existait pas d’acteur associatif suffisamment puissant pour porter la question du vélo à l’échelle régionale”,

Stein van Oosteren, le porte-parole du Collectif.

Fédérateur, le Collectif Vélo Ile-de-France s’impose peu à peu comme un interlocuteur crédible auprès des différentes associations locales. Il est capable de relayer leurs attentes et propositions auprès des décideurs politiques comme la métropole du Grand Paris ou la Région Ile-de-France.

Le collectif est organisé en différents groupes de travail thématiques :

Aujourd’hui en Ile-de-France, les transports en commun sont saturés, les aménagements cyclables manquent de continuité alors que les utilisateurs du vélo augmentent depuis 2018 (encore plus depuis la crise sanitaire de 2020). Pour accompagner ces changements de comportements et pallier le manque de continuité cyclable, le Collectif vélo Ile-de-France a décidé de plancher sur un projet de réseau cyclable à l’échelle régionale.

En mars 2019, armés d’une carte et de leur connaissance du terrain, 10 bénévoles du Collectif Vélo tracent des premiers itinéraires sur une carte. Ils lancent ensuite un appel à contribution au sein de leur réseau de 4000 adhérents afin de travailler ensemble à l’élaboration d’un réseau cyclable à haut niveau de service, permettant de se rendre rapidement d’un bout à l’autre de la capitale et de l’Ile-de-France. Les bénévoles proposent des aménagements sur une cartographie participative, puis identifient ensemble les itinéraires structurant à prioriser.

9 lignes sont retenues. Elles permettront à terme, de relier les grands pôles de l’Ile-de-France grâce à des aménagements cyclables à haut niveau de service. 45% des aménagements proposés sont des aménagements sécurisés comme des voies vertes ou des pistes cyclables. Ils s’appuient sur des aménagements cyclables existants ou déjà projetés par les collectivités.

Le 7 décembre 2019, les 33 associations du Collectif Vélo Île-de-France (qui a accueilli de nouveaux membres depuis sa création) votent à l’unanimité les tracés définitifs du RER V.

Le collectif définit également des grands principes à respecter pour l’aménagements de ce réseau :

Ces quatre grands principes sont déclinés en différents types d’infrastructures cyclables. Quatre formes d’aménagements cyclables sont préconisées par le Collectif Vélo Ile-de-France, en accord avec les recommandations du Cerema :

Dans la brochure présentant son projet de RER V, le Collectif Vélo Ile-de-France invite les collectivités à s’en saisir.

« Pour qu’un tel projet voie le jour, l’engagement politique et financier de tous est nécessaire : Région, Ile-de-France Mobilités, la Métropole du Grand Paris, les départements, les établissements publics territoriaux, les intercommunalités et les communes. » Brochure RER V - Le Collectif Vélo Ile-de-France.

En 2017, la Région Ile-de-France s’engage dans l’élaboration de son Plan Vélo. Approuvé en 2021, ce document stratégique intègre une réflexion globale sur le maillage, les services et la promotion du vélo à l’échelle de l’Ile-de-France. Une feuille de route opérationnelle identifie à l’échelle territoriale quels sont les aménagements éligibles à des subventions. Cependant, le Plan vélo de la région Ile-de-France n’identifie pas d’itinéraire spécifique pour l’aménagement de liaisons cyclables. La Région décide alors de se saisir de l’opportunité que représente le RER V : un réseau cyclable pensé par ses usagers, répondant directement aux besoins du territoire en termes d’aménagements et de desserte du territoire.

En février 2020, la Présidente de Région, Valérie Pécresse annonce le soutien de la Région au projet de RER V. Le réseau sera financé à 50% par l’Ile-de-France. Le 27 mai 2020, la Région Ile-de-France vote par délibération son financement à hauteur de 300 millions d’euros soit 60% du prix total du réseau (500 millions d’euros, soit 2% du budget total du Grand Paris Express). Le plafond de subventions régionales par kilomètre aménagé passe donc de 55 000 à 1 millions d’euros et celui pour les points durs passe de 4 à 10 millions d’euros. Il s’agit du premier pas vers la concrétisation du RER V.

L’aménagement de ce réseau se fera en plusieurs étape :

Lancé en novembre 2020, le travail technique pour la réalisation du RER V débute avec un comité de pilotage de lancement en présence de la totalité des acteurs : la Région, le Collectif Vélo Ile-de-France, le Cerema, l’Institut Paris Région ainsi que toutes les collectivités maitrise d’ouvrage. Un an plus tard le travail technique est engagé sur la plupart des lignes. Au total, plus de 80 réunions sont organisées entre 2020 et 2021 afin de définir les différentes lignes et le cahier des charges des aménagements cyclables.

La région, qui prend le rôle de coordinateur et de financeur, anime des instances collégiales qui regroupent les maitres d’ouvrages des itinéraires (collectivités qui ont la compétence sur la voirie) et les associations. Ce travail s’appuie également sur l’expertise des partenaires du projet, le Collectif Vélo Ile-de-France, l’Institut Paris Région et le Cerema. Les maitres d’ouvrage des aménagements peuvent être, selon le contexte, les départements, les communes et leurs groupements, Ile-de-France Mobilités…

Ce travail de co-construction du cahier des charges s’articule autour de deux grandes instances :

Ces réunions ont permis la validation de plus de 200 km d’itinéraires. Des premiers dossiers de subvention ont été votés par la commission permanente de la région en novembre 2021 et ont permis de démarrer les travaux. Chaque année, des conférences régionales sont organisées afin de faire le point sur l’avancée du chantier.

Source : Construire le RER V en Ile-de-France, Région Ile de France

Pour évaluer l’opportunité de chaque ligne, différents critères sont étudiés :

En termes de faisabilité, la Région n’étant pas gestionnaire de voirie, elle s’appuie sur les collectivités maîtres d’ouvrage pour développer le réseau cyclable francilien. Par conséquent, les itinéraires retenus sont intégralement portés par un ou plusieurs maîtres d’ouvrage. Dans la mesure où ces itinéraires réutilisent en partie des aménagements cyclables existants, la part d’itinéraire réalisée est également prise en compte pour évaluer de manière réaliste sa faisabilité.

Afin de veiller à une qualité et une homogénéité des aménagements du RER V et dans l’esprit des principes définis par le Collectif Vélo Ile-de-France, un cahier des charges est élaboré. Chaque demande de subvention déposée par les maitres d’ouvrage doit respecter ce cahier des charges. Celui-ci reprend les caractéristiques techniques des aménagements proposés dans le projet initial du Collectif Vélo Ile-de-France.

Afin de garantir la cohérence du projet, une identité visuelle et un référentiel de jalonnement vont être définis en concertation avec tous les acteurs du projet. Des éléments de signalisation complémentaires comme des totems pourront être installés par les maitres d’ouvrage.

La concrétisation du projet de RER V a montré que la création de Collectifs Vélo à l’échelle régionale répond à la nécessité d’un acteur fédérateur qui peut peser dans les politiques publiques régionales. Encouragés par la FUB (Fédération des Usagers de la Bicyclette), de nouveaux collectifs régionaux se forment. A l’occasion des élections régionales de juin 2021, et afin de mettre le vélo au cœur des débats et des programmes politiques des Collectifs Vélo s’organisent par région. Les Collectifs Vélo Pays-de-la-Loire et AuRA (Auvergne – Rhônes Alpes), par exemple, sont créés dans le but de promouvoir une amélioration des conditions de circulation à vélo grâce à un dialogue permanent avec les acteurs de la mobilité.

Même s’il est un peu tôt pour tirer des conclusions quant à la réussite du projet du RER V, sa concrétisation permet d’ouvrir le champ des possibles et d’espérer qu’il ne s’agisse que du premier réseau cyclable régional coconstruit avec ses usagers…

En février 2020, Valérie Pécresse, Présidente de la Région Ile-de-France annonçait la participation financière de la Région au projet de RER V à hauteur de 50%. Ce projet de réseau cyclable composé de 9 lignes et imaginé par le Collectif Vélo Ile-de-France est un projet ambitieux ayant pour objectif d’encourager et de sécuriser les déplacements quotidiens des franciliens.

Mais comment une initiative citoyenne a pu bénéficier de financements de la part de la région Ile-de-France et devenir un projet phare de la politique régionale de mobilité ? Comment les usagers du vélo peuvent-ils être entendus et peser sur la scène francilienne de la mobilité parmi la diversité d’acteurs ?

Souvent consultées lors des démarches de concertation dans le cadre de l’élaboration de politiques de mobilités à différentes échelles de territoire, les associations vélos sont souvent force de propositions grâce à leur connaissance du terrain et des besoins de la population. A l’échelle de l’Ile-de-France, leur multiplicité et diversité peuvent rendre leurs discours et attentes inaudibles pour les acteurs de la mobilité. C’est en partant de ce constat qu’en mars 2019, 23 associations ont choisi de réunir leurs voix et de donner naissance au Collectif Vélo Ile-de-France. Tous les départements de l’Ile-de-France y sont représentés.

“Il y avait un vide : il n’existait pas d’acteur associatif suffisamment puissant pour porter la question du vélo à l’échelle régionale”,

Stein van Oosteren, le porte-parole du Collectif.

Fédérateur, le Collectif Vélo Ile-de-France s’impose peu à peu comme un interlocuteur crédible auprès des différentes associations locales. Il est capable de relayer leurs attentes et propositions auprès des décideurs politiques comme la métropole du Grand Paris ou la Région Ile-de-France.

Le collectif est organisé en différents groupes de travail thématiques :

Aujourd’hui en Ile-de-France, les transports en commun sont saturés, les aménagements cyclables manquent de continuité alors que les utilisateurs du vélo augmentent depuis 2018 (encore plus depuis la crise sanitaire de 2020). Pour accompagner ces changements de comportements et pallier le manque de continuité cyclable, le Collectif vélo Ile-de-France a décidé de plancher sur un projet de réseau cyclable à l’échelle régionale.

En mars 2019, armés d’une carte et de leur connaissance du terrain, 10 bénévoles du Collectif Vélo tracent des premiers itinéraires sur une carte. Ils lancent ensuite un appel à contribution au sein de leur réseau de 4000 adhérents afin de travailler ensemble à l’élaboration d’un réseau cyclable à haut niveau de service, permettant de se rendre rapidement d’un bout à l’autre de la capitale et de l’Ile-de-France. Les bénévoles proposent des aménagements sur une cartographie participative, puis identifient ensemble les itinéraires structurant à prioriser.

9 lignes sont retenues. Elles permettront à terme, de relier les grands pôles de l’Ile-de-France grâce à des aménagements cyclables à haut niveau de service. 45% des aménagements proposés sont des aménagements sécurisés comme des voies vertes ou des pistes cyclables. Ils s’appuient sur des aménagements cyclables existants ou déjà projetés par les collectivités.

Le 7 décembre 2019, les 33 associations du Collectif Vélo Île-de-France (qui a accueilli de nouveaux membres depuis sa création) votent à l’unanimité les tracés définitifs du RER V.

Le collectif définit également des grands principes à respecter pour l’aménagements de ce réseau :

Ces quatre grands principes sont déclinés en différents types d’infrastructures cyclables. Quatre formes d’aménagements cyclables sont préconisées par le Collectif Vélo Ile-de-France, en accord avec les recommandations du Cerema :

Dans la brochure présentant son projet de RER V, le Collectif Vélo Ile-de-France invite les collectivités à s’en saisir.

« Pour qu’un tel projet voie le jour, l’engagement politique et financier de tous est nécessaire : Région, Ile-de-France Mobilités, la Métropole du Grand Paris, les départements, les établissements publics territoriaux, les intercommunalités et les communes. » Brochure RER V - Le Collectif Vélo Ile-de-France.

En 2017, la Région Ile-de-France s’engage dans l’élaboration de son Plan Vélo. Approuvé en 2021, ce document stratégique intègre une réflexion globale sur le maillage, les services et la promotion du vélo à l’échelle de l’Ile-de-France. Une feuille de route opérationnelle identifie à l’échelle territoriale quels sont les aménagements éligibles à des subventions. Cependant, le Plan vélo de la région Ile-de-France n’identifie pas d’itinéraire spécifique pour l’aménagement de liaisons cyclables. La Région décide alors de se saisir de l’opportunité que représente le RER V : un réseau cyclable pensé par ses usagers, répondant directement aux besoins du territoire en termes d’aménagements et de desserte du territoire.

En février 2020, la Présidente de Région, Valérie Pécresse annonce le soutien de la Région au projet de RER V. Le réseau sera financé à 50% par l’Ile-de-France. Le 27 mai 2020, la Région Ile-de-France vote par délibération son financement à hauteur de 300 millions d’euros soit 60% du prix total du réseau (500 millions d’euros, soit 2% du budget total du Grand Paris Express). Le plafond de subventions régionales par kilomètre aménagé passe donc de 55 000 à 1 millions d’euros et celui pour les points durs passe de 4 à 10 millions d’euros. Il s’agit du premier pas vers la concrétisation du RER V.

L’aménagement de ce réseau se fera en plusieurs étape :

La co-construction du cahier des charges du projet

Lancé en novembre 2020, le travail technique pour la réalisation du RER V débute avec un comité de pilotage de lancement en présence de la totalité des acteurs : la Région, le Collectif Vélo Ile-de-France, le Cerema, l’Institut Paris Région ainsi que toutes les collectivités maitrise d’ouvrage. Un an plus tard le travail technique est engagé sur la plupart des lignes. Au total, plus de 80 réunions sont organisées entre 2020 et 2021 afin de définir les différentes lignes et le cahier des charges des aménagements cyclables.

La région, qui prend le rôle de coordinateur et de financeur, anime des instances collégiales qui regroupent les maitres d’ouvrages des itinéraires (collectivités qui ont la compétence sur la voirie) et les associations. Ce travail s’appuie également sur l’expertise des partenaires du projet, le Collectif Vélo Ile-de-France, l’Institut Paris Région et le Cerema. Les maitres d’ouvrage des aménagements peuvent être, selon le contexte, les départements, les communes et leurs groupements, Ile-de-France Mobilités…

Ce travail de co-construction du cahier des charges s’articule autour de deux grandes instances :

Ces réunions ont permis la validation de plus de 200 km d’itinéraires. Des premiers dossiers de subvention ont été votés par la commission permanente de la région en novembre 2021 et ont permis de démarrer les travaux. Chaque année, des conférences régionales sont organisées afin de faire le point sur l’avancée du chantier.

Dans la continuité de la démarche Bâtiment Durable Francilien, Ekopolis a lancé la démarche Quartiers Durables Franciliens. Après Quartiers Durables Méditerranéens et Quartiers Durables Occitanie, la démarche arrive en Ile-de-France avec un référentiel adapté au territoire. Mais pourquoi engager un projet dans la démarche « Quartiers Durables Franciliens » ?

approche collaborative

approche collaborativeDepuis décembre 2021, le centre de ressources Ekopolis a dévoilé la démarche QDF. Elle s’adresse aux maîtrises d’ouvrage publiques ou privées pour des projets de construction et/ou de rénovation. Elle permet d’attester de la qualité environnementale d’un projet à l’échelle quartier et comme la démarche BDF, elle se distingue des autres démarches par l’approche collaborative.

La démarche QDF permet d’évaluer les projets à l’échelle du quartier et du bâti et lors de l’engagement d’un projet dans la démarche. Mais c’est aussi un lieu d’échanges et d’apprentissage. L’équipe du projet bénéficie d’échanges avec d’autres acteurs du domaine ainsi que des retours d’expériences des opérations déjà engagées.

Les évaluations de la démarche QDF du projet intervient à 3 étapes clés du projet :

Les projets peuvent s’engager au plus tard avant la phase d’études avant-projet.

Vizea a pu accompagner EKOPOLIS, aux côtés d’autres professionnels du milieu, à la construction du référentiel QDF et dans l’animation des groupes de travail multi-acteurs.

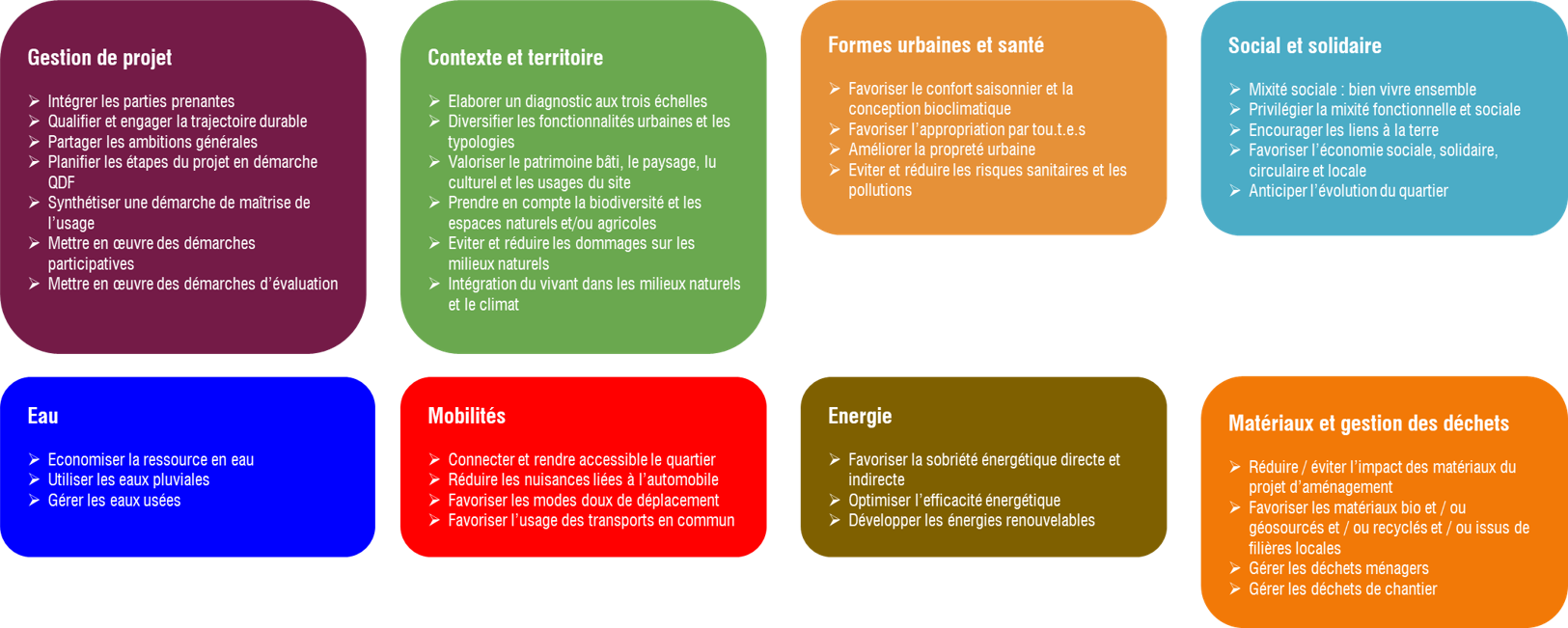

Le référentiel QDF aborde 8 thématiques à travers plus de 300 critères :

Thématiques et sous-thématiques de la démarche QDF(©Vizea)

La démarche QDF intègre la nouvelle Réglementation Environnementale RE 2020 et encourage les maîtres d’ouvrage à être plus ambitieux que la réglementation en vigueur en visant un besoin bioclimatique –20 % et un coefficient d’énergie primaire –10 % par rapport à ceux en vigueur.

De plus, à travers cette démarche, Ekopolis renforce et encourage le renouvellement urbain en intégrant la zéro artificialisation nette et en favorisant la rénovation par rapport aux bâtiments neufs.

Certains critères sont modulés en fonction de la zone géographie. Ekopolis distingue 3 types de densité : urbain, périurbain et rural. La densité sera définie entre l’équipe projet et Ekopolis. Cette densité modifie certains indicateurs qui servent à évaluer également le projet de manière quantitative. Par exemple, afin de limiter l’artificialisation des sols, un projet Or doit répondre à 50 % de pleine terre en milieu rural, 45 % en milieu périurbain et 35 % en milieu urbain.

De plus, à travers la thématique de gestion de projet, la mise en place de concertation tout au long du projet ainsi que la collaboration entre toutes les parties intégrantes du projet sont renforcées et encouragées.

Enfin, tous les critères sont adaptés au territoire francilien et permettent de répondre aux problématiques et potentiels propres au territoire.

A la suite d’une formation et d’une agrégation par Ekopolis, l’accompagnateur QDF accompagne l’équipe projet - dont il fait partie (soit au sein de l’équipe de maîtrise d’œuvre soit de l’assistance à maîtrise d’ouvrage) - dans la mise en œuvre de la démarche QDF, afin de faire progresser à la fois l’équipe projet et l’opération.

Selon les contraintes et le potentiel de l’opération, l’accompagnateur QDF aide l’équipe projet à mettre en œuvre la démarche et propose des solutions pour atteindre le meilleur niveau de qualité possible, à coût global maîtrisé.

Il a pour mission d’évaluer le niveau global du projet en lien avec la maîtrise d’ouvrage, de justifier les choix du projet et d’évaluer le projet et la présenter à chaque commission.

Pour cela avant chaque commission il renseigne le référentiel QDF et pilote des réunions regroupant la maîtrise d’œuvre, le maître d’ouvrage et Ekopolis afin de valider les points atteints.

La grille du référentiel QDF participera à 85 % de la note globale du projet et sera remplie avant chaque commission.

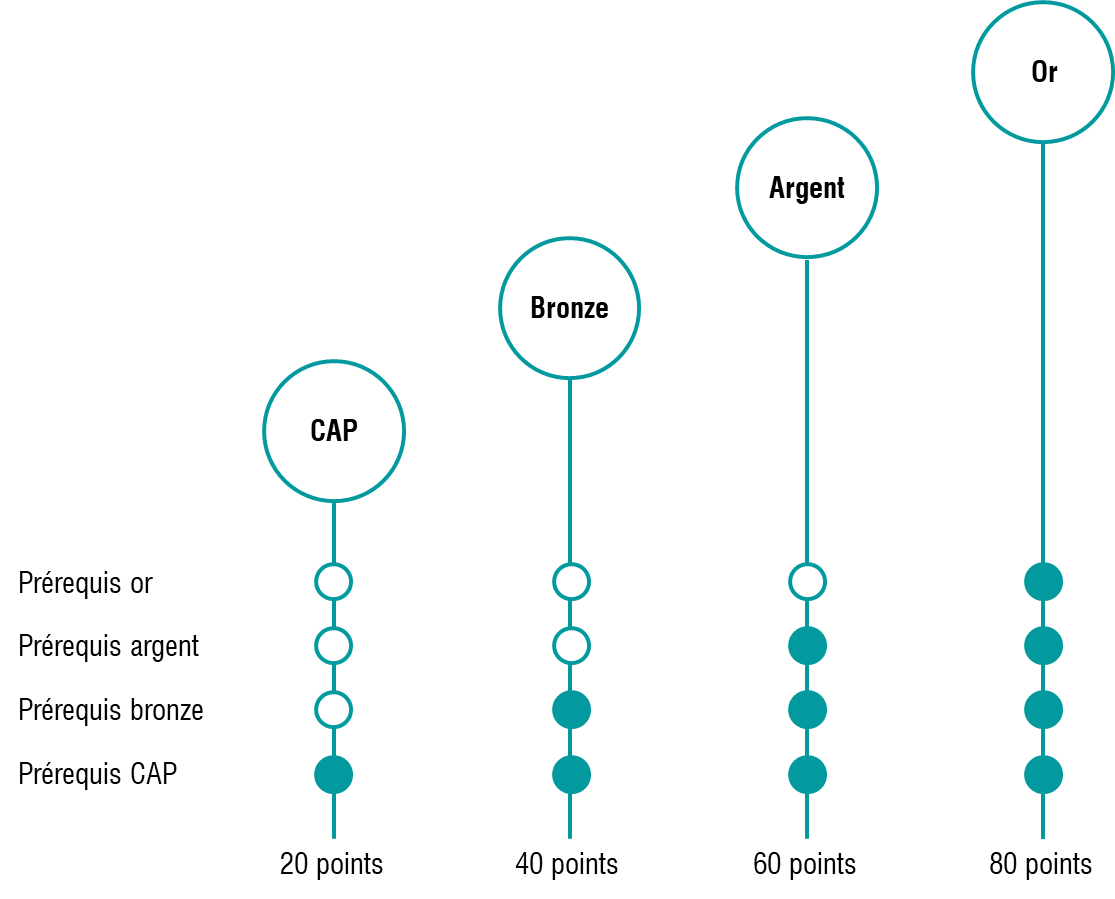

Différents niveaux de reconnaissance peuvent être atteint : cap, bronze, argent et or.

Pour atteindre ces différents niveaux de reconnaissance il faut :

Niveaux de reconnaissance QDF (©Vizea)

Lors de la commission interprofessionnelle, l’équipe projet présente le projet à différente phase :

L’équipe interprofessionnelle porte un regard sur la cohérence globale du projet. La cohérence durable du projet est alors évaluée et correspond à 15 % de la note.

Le projet est évalué sur sa qualité interne et également sur son insertion dans le territoire à travers la présentation des 8 thématiques.

En amont de la conception, l’équipe projet choisit 5 innovations et les présente lors de la commission. Ces innovations peuvent être fonctionnelles, techniques, de concertation... Elles permettent au projet de gagner 1 point bonus par innovation validée par l’équipe interprofessionnelle (5 points bonus au maximum).

Ces commissions publiques sont un temps d’échange et de retour d’expériences en direct avec les participants : maîtrises d’ouvrages, architectes, bureaux d’études, entreprises, utilisateurs, etc.

Les commissions sont un lieu de partage où l’équipe projet présente les bonnes pratiques mises en œuvre et les difficultés rencontrées afin d’amorcer collectivement des pistes d’amélioration qui pourront être appliquées au projet présenté mais aussi dans d’autres projets des acteurs présents à la commission. Lors des commissions conception, réalisation et exploitation, le niveau de reconnaissance obtenu est provisoire. Le niveau de reconnaissance définitif sera obtenu suite à la commission exploitation.

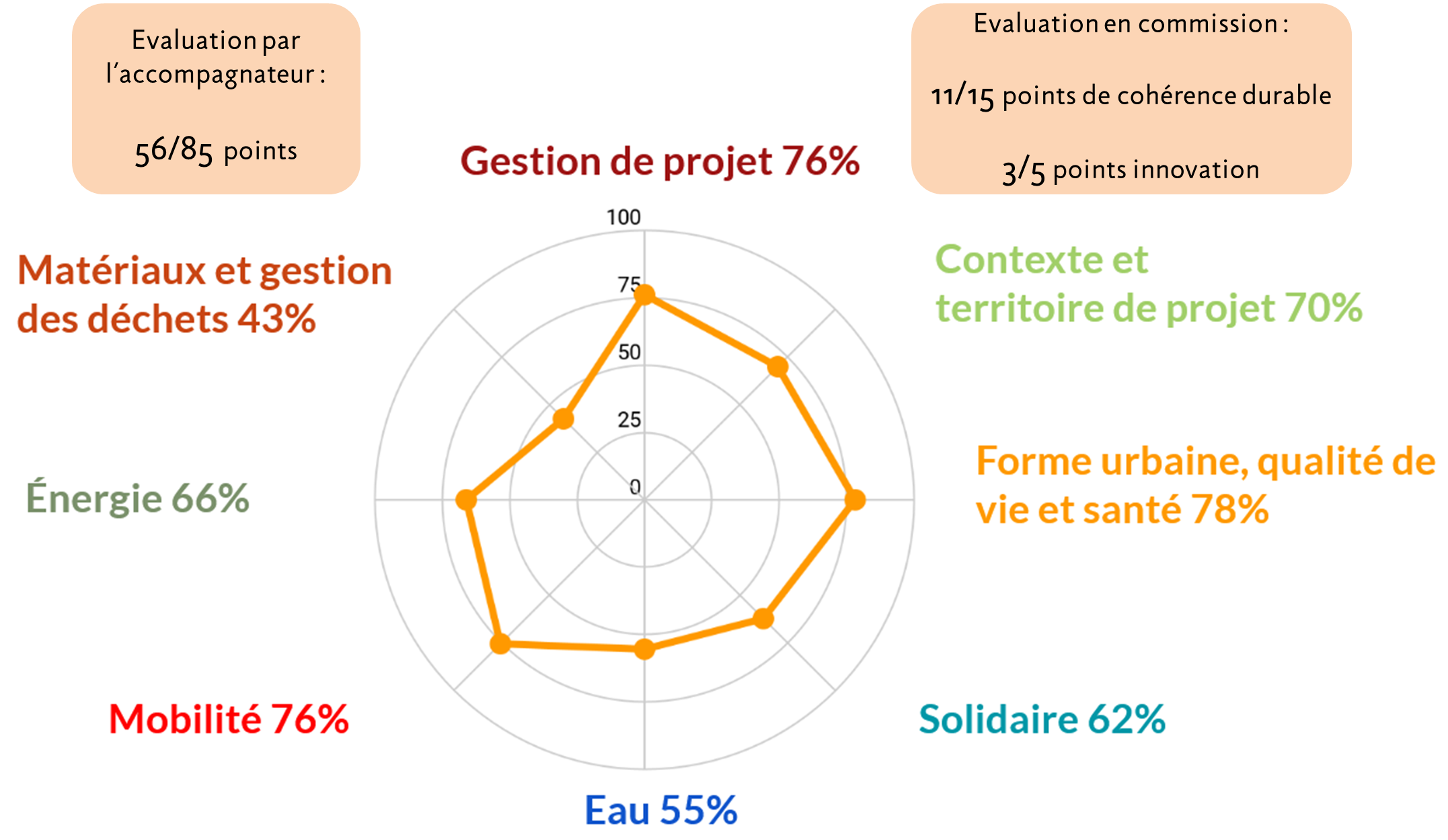

Vizea accompagne la SOCAREN pour le projet des Bas-Heurts, l’un des premiers projets engagés dans la démarche QDF. La première commission a eu lieu le 16 février 2023.

Commission QDF phase conception ((©Vizea)

Le projet des Bas-Heurts se situe à Noisy-le-Grand, en continuité de la ZAC Maille Horizon Nord.

Le quartier à dominante résidentielle, porte une attention particulière à la mixité intergénérationnelle par la construction d’une résidence séniors et d’un Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées. La sobriété énergétique est développée dans le projet à travers des constructions passives, des niveaux de performance énergétique plus ambitieux que la réglementation en vigueur. De plus, l’identité du site est mise en valeur en rappelant l’histoire maraîchère du site dans sa conception, ainsi que l’identité paysagère en portant une forte attention aux espaces végétalisées de pleine terre ainsi que la création d’une promenade plantée dédiée aux modes doux traversant le quartier du nord au sud.

Axonométrie du projet des Bas-Heurts (©D&A)

A l’issu de l’évaluation du projet à travers la grille QDF, la note obtenue est de 56/85. Suite à la commission conception, le projet de la ZAC des Bas-Heurts a obtenu 11 points de cohérence durable et 3 points d’innovation, soit 70 points au total. La ZAC des Bas-Heurts, en respectant les prérequis cap, bronze et argent, a ainsi obtenu le niveau de reconnaissance argent pour la phase conception.

Radar QDF (©Vizea, Source : EKOPOLIS)

L’équipe de Vizea Urbanisme est fière d’avoir pu accompagner la SOCAREN dans l’amélioration de ses pratiques d’aménagement durable.

Pour aller plus loin ...

https://ekopolis.fr/la-demarche-quartiers-et-batiments-durables-franciliens

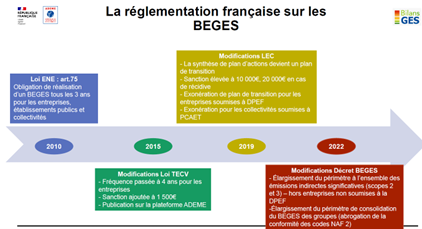

Ce 2 janvier 2023, l’Etat rendait publique ses engagements pour la croissance verte. En 2015 déjà, c’était la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte qui était publiée au Journal Officiel.

On en entend de plus en plus parler, mais qu’est-ce que la croissance verte ? Comment se distingue-t-elle du développement durable ? Une croissance verte permettrait-elle de respecter les engagements de l’Accord de Paris pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et ainsi conserver un monde habitable ?

La notion de Développement durable apparait pour la première fois en 1987 par la commission Brundtland (ONU) pour succéder à l’écodéveloppement proposé par Sachs (Sachs, 1980). Il esquisse un modèle avec une économie politique au service d’une équité sociale, dans lequel une réflexion sur « la nature des besoins que viennent satisfaire les richesses créées, la distribution de ces dernières et leur impact sur l’environnement tout au long de leur cycle de vie » est menée (Figuière, 2019). Mais sans doute trop radical pour la pensée de l’époque, l’écodéveloppement ne sera pas repris par les milieux économiques et politiques.

Par la suite, le développement durable a été largement repris depuis son officialisation lors du Sommet de Rio en 1992. Il se présente généralement comme un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations à répondre aux leurs (Brundtland 987). Autrement dit, un développement économiquement efficace, socialement équitable et écologiquement soutenable.

C’est la relative ambiguïté de la définition qui explique son adoption par un grand nombre d’organismes (entreprise, établissements publics, Etat, etc.). Arbitrer entre les enjeux économiques, sociaux et environnementaux, très souvent contradictoires, n’est pas chose aisée.

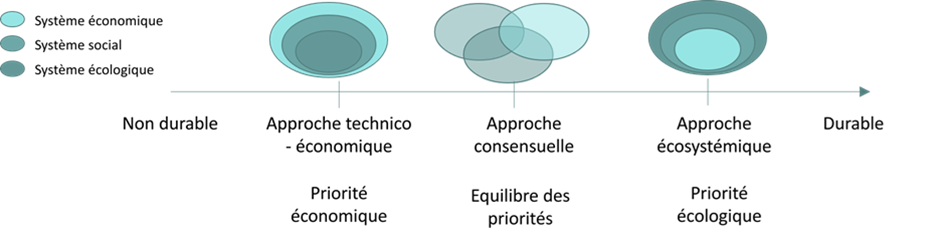

Pour mieux comprendre les positions des différents agents sur ce sujet, il convient de se poser la question de la perspective de la durabilité. Boutaud, docteur en science de l’environnement et chercheur au CNRS, résume les perceptions des approches du développement durable :

L’approche technico-économique - durabilité faible - assume qu’il n’y a pas de protection de l’environnement, ni de protection sociale, sans une base économique forte. C’est la vision néoclassique adoptée par une majorité d’acteurs actuellement. De l’autre côté de l’échelle de durabilité, l’approche écosystémique - durabilité forte - insiste sur la non-pérennité du système humain sans prise en compte des capacités du support écologique. Ce sont plutôt les associations écologistes et certaines ONG qui vont revendiquer cette approche. Enfin une approche plus consensuelle cherchant l’équilibre entre ces priorités sera notamment adoptée par certaines administrations ou collectivités publiques.

Ainsi, cette large adoption du développement durable semble relever de perceptions radicalement différentes de celui-ci. Devenu polysémique, ce concept est interprété de très nombreuses manières. Voyons dans quelle approche se situe la croissance verte et quel serait son impact à moyen terme.

L’économie mondiale se mesure à l’aune du PIB, c’est-à-dire à la valeur ajoutée marchande de tous les biens et services créés par tous les agents privés et publics sur un territoire pendant une année donnée. Il y a croissance économique lorsqu’il y a augmentation du volume de ces productions d’une année sur l’autre.

PIB et croissance: les indicateurs rois

La croissance verte est définie par l’OCDE comme « la promotion de la croissance économique et du développement, tout en veillant à ce que les actifs naturels continuent de fournir les ressources et services environnementaux dont dépend notre bien-être ». Volet économique du Développement Durable et largement promue par l’OCDE, elle est maintenant largement adoptée par les puissances mondiales.

La croissance verte cherche à favoriser une croissance économique compétitive, mais en tendant à inclure l’environnement et les problématiques sociétales dans la pratique. Dans la publication « Vers la croissance verte » de l’OCDE, plusieurs leviers sont présentés :

Les outils présentés suivent les mêmes fondements idéologiques que le capitalisme actuellement dominant dans le monde économique. La croissance verte s’inscrit donc dans l’approche de durabilité faible ou technico-économique (pas d’écologie ni de social sans économie). Le postulat est le suivant : la croissance permet de dégager des surplus économiques, qui permettent d’améliorer le niveau de vie, la protection sociale et d’assurer le développement.

En considérant cette hypothèse comme vérifiée dans le passé, les partisans de la croissance verte en déduisent qu’elle doit s’appliquer à l’avenir, en réduisant cependant les aspects néfastes qu’elle a sur l’environnement. Alors que six des neuf limites planétaires ont été franchies (les deux dernières en 2022), le concept de croissance verte est-il le bon à adopter ? Dans quelle direction orienter les modèles d’activités des acteurs économiques pour plus de soutenabilités ? Ces enjeux seront discutés dans notre prochain article sur la croissance verte.

Sachs, I. (1980). Stratégies de l’écodéveloppement. Éditions de l’Atelier (programme ReLIRE). https://doi.org/10.3917/ateli.sachs.1980.01

Figuière, C. (2019). L’écodéveloppement, le développement durable autrement. The Conversation. https://theconversation.com/lecodeveloppement-le-developpement-durable-autrement-114377

https://www.insee.fr/fr/metadonnees/definition/c1644

Boutaud, A. (2005). Le développement durable : penser le changement ou changer le pansement ? : bilan et analyse des outils d’évaluation des politiques publiques locales en matière de développement durable en France : de l’émergence d’un changement dans les modes de faire au défi d’un changement dans les modes de penser. Sciences de l’environnement. Ecole Nationale Supérieure des Mines de Saint-Etienne ; Université Jean Monnet – Saint-Etienne.

45 Etats dont les Etats-Unis, le Japon, le Mexique, le Canada, et la Communauté Européenne signent la Déclaration sur la croissance verte lors de la réunion du Conseil au niveau des Ministres le 25 juin 2009 à l’OCDE. La France l’a inscrite dans sa Loi Transition Energétique pour la Croissance Verte (LTECV).

France gaz a a appelé à relever les objectifs de production de biogaz pour 2030 dans cette LPEC et à viser 20% de gaz renouvelables et bas carbone dans la consommation nationale de gaz en 2030. Au delà des chiffres annoncés, c'est l'occasion de revenir sur cette filière.

La future loi de « programmation quinquennale sur l’énergie et le climat » (LPEC) doit fixer la trajectoire énergétique de la France sur la période 2028-2033, par source d’énergie, avec des niveaux de production prévus en 2033. Cette loi, dont découlent notamment les mises à jour de la Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC) et de la Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE) sera d’après le gouvernement promulguée au mieux en juin 2023.

L’industrie du gaz a appelé à relever les objectifs de production de biogaz pour 2030 dans cette LPEC et à viser 20% de gaz renouvelables et bas carbone dans la consommation nationale de gaz en 2030. Tout ceci est cohérent de l’exercice prospectif conduit par l’Ademe en 2018 qui fait état de la possibilité d’un approvisionnement en gaz 100 % renouvelable en 2050.

Ces gaz renouvelables sont obtenus selon plusieurs voies complémentaires de valorisation des différentes ressources en biomasses, dont les matières biodégradables agricoles.

Vizea, notamment dans les approches territoriales climat/air/énergie, est souvent confronté aux débats entre partisans / opposants à la méthanisation.

Cette annonce de France Gaz est ainsi l'occasion de revenir sur les ordre de grandeurs de la filière, les différentes contre-parties (avérées ou potentielles) et finalement les différents éléments réglementaires autour de cette solution énergétique.

Le biogaz est produit à partir de déchets organiques issus de l’agriculture, des boues de stations d’épuration ou encore des biodéchets des ménages, dont la collecte reste cependant totalement balbutiante en France.

La méthanisation agricole est le processus biologique qui permet de transformer des matières organiques en biogaz. Celui-ci est ensuite brûlé pour produire de la chaleur, de l'eau chaude sanitaire ou de l'électricité. En bref, le schéma idéal se résume en 4 points :

L'ADEME fournit quelques ordres de grandeur qui permettent de prendre conscience des enjeux :

Au 31 décembre 2021 :

Une étude de mai 2022, portée par l'ADEME, analyse financièrement 84 unités de méthanisation agricole dans le cadre de PROdige (programme d'acquisition et de diffusion de références sur la méthanisation agricole). Cette étude, portée par le réseau des Chambres d'Agriculture conclut que :

France Gaz estime que la tendance actuelle se poursuivra, avec une consommation aux alentours de 400 TWh à horizon 2030. Le syndicat entend parallèlement atteindre une production de 25 TWh de biogaz en 2025, et 80 TWh en 2030.

Pour rappel, s’ils y trouvent leurs comptes par ailleurs, les fournisseurs de gaz naturel qui contrôlent plus de 10% du marché national sont contraints, depuis le 29 juin 2020, d’acheter du biogaz à tout producteur qui en fait la demande.

Selon France Gaz ,ce biogaz sera issu

A l’évidence, dans l’image d’Épinal de la méthanisation, le petit agriculteur utilise ses déchets, les méthanise, répartit le digestat comme engrais (limitant ainsi les engrais azotés industriels) sur tout son domaine en veillant à en utiliser juste ce qu’il faut pour ses cultures … et utilise le gaz pour produire localement soit sa propre chaleur soit son électricité… Super !

Sauf que… évidemment, pour massifier, il faut faire de grosses installations et donc il faut de l’argent, beaucoup d’argent. Le mythe du petit agriculteur s’effondre… place aux industriels (pas de jugement de valeur, il en faut aussi) qui risquent du coup privilégient les « intrants » les plus profitables (dans l’ordre les tourteaux de colza, les déchets et pailles de céréales, le maïs et les déchets animaux et en bas du podium, les lisiers et fumiers de porcs et de bovins).

On s'éloignerait alors des vœux de France gaz qui évoquent l’utilisation de CIVE entre deux rotations de cultures principales (qui a aussi l’immense avantage d’éviter de laisser les sols nus limitant ainsi les labours et le lavage des sols) et, le risque est grand, surtout en période de tension, d’une concurrence entre les fonctions agricoles.