Vizea île de France

Vizea Sud-Est

Vizea Grand-Ouest

Vizea Sud-Ouest

Impact du stationnement sur le report modal

Pour comprendre le lien entre le stationnement et le report modal, il convient de s’intéresser aux déplacements domicile-travail. Quels sont les déterminants principaux du choix modal ? De nombreux facteurs sont à considérer :

Une enquête menée dans le Canton de Vaud et à l’échelle du Grand Genève, sur un échantillon de plus de 4 500 actifs en 2018 confirme ces hypothèses. Cette enquête évalue les conditions de stationnement pour les usagers se rendant en voiture au travail. Parmi ces derniers, une proportion importante des utilisateurs fréquents de la voiture pour le motif travail (77 %) disposent d’une place disponible sur le lieu de travail. A contrario, les actifs qui utilisent de manière très ponctuelle la voiture (moins d’une fois par mois pour le motif travail) ont recours à d’autres modalités de stationnement. Ils sont plus nombreux à utiliser, par exemple, les parkings en accès public (20 % contre 11 % pour les utilisateurs fréquents) ou à se garer dans la rue (20 % contre 7 % pour les utilisateurs fréquents).

Les conditions de stationnement sont, selon cette enquête, l’élément déterminant l’utilisation de l’automobile pour les déplacements domicile-travail.

En effet, plus le stationnement sur le lieu de travail est garanti et gratuit pour l’employé, plus il aura tendance à utiliser sa voiture. On peut estimer que ce constat s’applique aussi au stationnement résidentiel. Dans le cadre de la construction de nouveaux logements, plus le stationnement est garanti, plus les futurs habitants auront tendance à être des usagers quotidiens de la voiture.

Vision pour l'Avenir, solutions pour diminuer le stationnement

Afin de favoriser d’autres modes, il convient d’étudier les solutions pour diminuer le stationnement. Les mesures d’incitation au report modal sont un levier évident pour motiver une diminution de stationnement. En effet, une part modale de la voiture amoindrie est un argument en faveur de la réduction du stationnement.

Il semble y avoir une boucle de rétroaction positive entre la diminution stationnement et le report modal depuis la voiture vers des modes de déplacements plus durables. Encourager les citoyens à se diriger vers des solutions d’écomobilité est un aspect crucial de la solution.

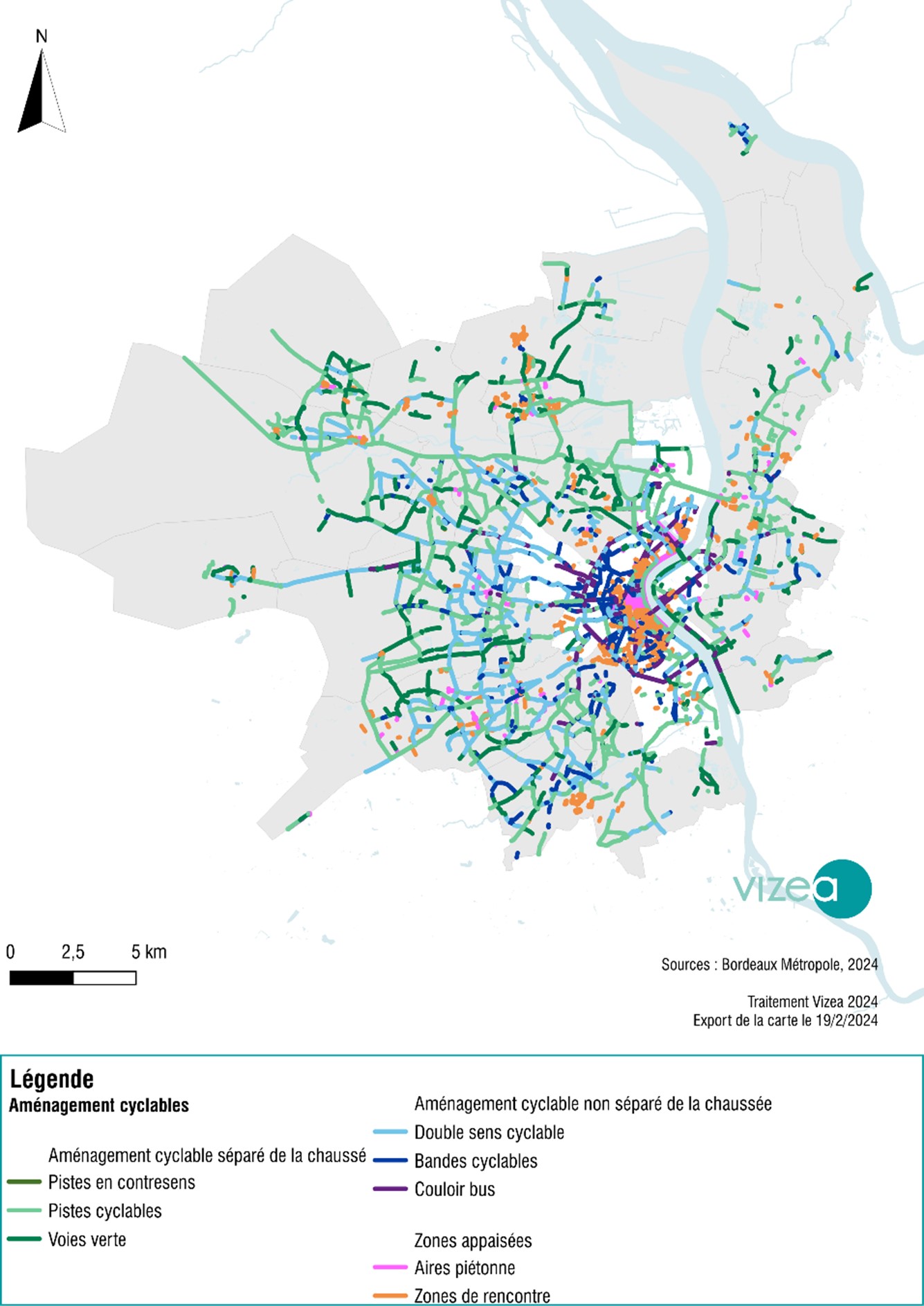

Réseau cyclable aménagé au sein de Bordeaux Métropole

Bénéfices de l'autopartage sur le stationnement et la circulation automobile

Au-delà du développement de solutions alternatives à la voiture, une planification urbaine durable prenant en compte le stationnement dans le cadre plus large du développement urbain doit être envisagée. Cela signifie concevoir des quartiers où les services et les commodités sont accessibles à pied ou à vélo, réduisant ainsi la dépendance à la voiture. Mutualiser les places de stationnement dans les zones résidentielles et les zones commerciales. Les projets de développement devraient également inclure des infrastructures de transport en commun efficaces et un maillage d’aménagements cyclables dès le début de la conception.

La question du stationnement ne doit plus être envisagée comme un élément isolé, mais comme une composante intégrale d'une stratégie de mobilité urbaine. Cette intégration implique de repenser l'espace urbain pour favoriser l’usage de l’écomobilité. Mais aujourd’hui, certains acteurs ont le sentiment que diminuer l’offre de stationnement condamne l’attractivité d’un espace commercial ou d’une zone résidentielle.

Une réflexion doit se poursuivre sur les emplacements pertinents des espaces de stationnement, par exemple, une liaison entre le stationnement et les nœuds de transports multimodaux.

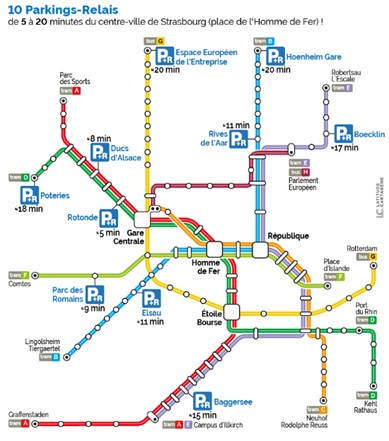

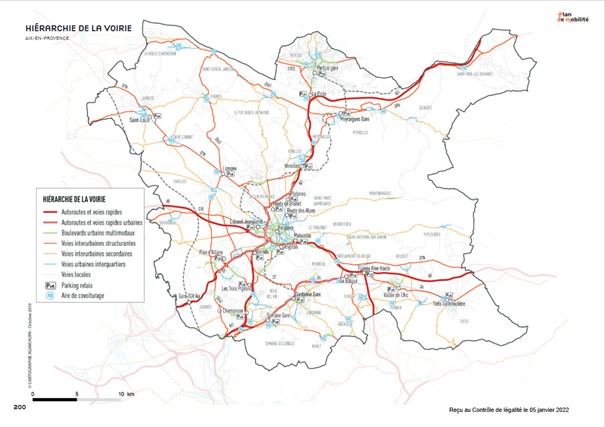

La création de parkings relais en périphérie des villes peut encourager les usagers à utiliser les transports en commun pour leurs déplacements en centre-ville. Ces parkings, combinés à des tarifs de stationnement dynamiques et à des abonnements intégrés aux transports en commun, peuvent faciliter et inciter au report modal et à l’intermodalité. Des exemples de l’efficacité de cette stratégie peuvent être observés à Strasbourg et à Aix-en-Provence.

Exemples de Réussite

Strasbourg est souvent citée comme un exemple de réussite en matière de politique de stationnement et de mobilité. La ville a réduit le nombre de places de stationnement en centre-ville tout en développant son réseau de tramway et en améliorant ses infrastructures cyclables. Ces mesures ont conduit à une réduction significative de l'utilisation de la voiture en centre-ville au profit de l'utilisation des transports en commun (14 % de part modale en 2019) et du vélo (passant de 7.6 % en 2009 à 11 % en 2019).

Réseau des parking relais du réseau de transport strasbourgeois. Source : CTS -strabourg.eu

Aix-en-Provence est un autre exemple de la périphérisation du stationnement avec une requalification du centre historique en Aire Piétonne où seuls les habitants peuvent accéder en voiture. La collectivité a mis en place un réseau de parking-relai avec 3 zones tarifaire en fonction de la proximité avec le centre historique. En parallèle du développement des parkings relais, la municipalité a entamé un processus de suppression de stationnement dans le centre-historique (Place des Prêcheurs, de la Madeleine et de Verdun notamment), dans le quartier des facultés (Avenue Schuman) pour créer des espaces piétonnisés qualitatifs.

Cette stratégie n’a pas résolu tous les enjeux liés à la voiture dans la commune mais a permis de retrouver des espaces piétons qualitatifs.

Réseau de parkings relais autour du centre-ville d'Aix-en-Provence. Source : Plan de Mobilité Métropole Aix-Marseille

Conclusion

L'analyse de la situation du stationnement et du report modal en France révèle une complexité et des défis considérables, mais aussi des opportunités significatives pour l'avenir des villes. Le lien entre le stationnement et l’utilisation de la voiture est indéniable, les études menées, notamment en Suisse, montrent que l’offre de stationnement disponible participe grandement à l’utilisation de la voiture. Cela appelle à une réflexion profonde sur la manière dont l'espace urbain est organisé et utilisé.

Aujourd’hui, le stationnement est vu comme un vecteur d’attractivité aussi bien résidentielle que commerciale. Peu de collectivités souhaitent prendre le « risque » de diminuer l’offre en stationnement bien que dans certains cas, elle soit déjà supérieure à la demande. Cet article a montré les bénéfices pour les collectivités de la réduction du stationnement : la stationnement présente un coût élevé d’aménagement, d’entretien. Le diminuer permet également un gain de place dans l’espace public pouvant être affecté à d’autres vocations, une diminution de la voiture avec ses propres bénéfices associés (environnement, santé, qualité de l’espace urbain).

Les politiques de stationnement ne peuvent plus être envisagées de manière isolée, mais doivent être intégrées dans des stratégies de mobilité urbaine plus larges qui favorisent des modes de transport durables et réduisent la dépendance à la voiture.

Les exemples de réussite dans des villes comme Strasbourg et Aix-en-Provence démontrent qu'il est possible de transformer l'espace urbain de manière à améliorer la qualité de vie, réduire l'impact environnemental et encourager un report modal efficace. Ces transformations ne sont pas seulement bénéfiques pour l'environnement et la santé publique, mais elles contribuent également à créer des villes plus inclusives.

Cela implique de repenser les espaces urbains, non comme des lieux de passage pour les véhicules, mais comme des espaces de vie pour les personnes. L’aménagement urbain doit être conçu de manière à encourager le report modal, à améliorer l'accès aux transports en commun, à promouvoir les modes de déplacement doux, et à rééquilibrer l'utilisation des espaces urbains.

Sources :

Création : mardi 26 mars 2024

Écrit par Pierre-Antoine GRARE

À l'heure où les défis environnementaux et sociétaux pressent les territoires de repenser les mobilités, le report modal, passage d’un mode de déplacement (ici, la voiture individuelle vers des moyens de transport alternatifs comme les transports en commun, le vélo ou la marche) à un autre devient un enjeu majeur.

Cette transition ne se limite pas uniquement au développement de l’offre des solutions alternatives (aménagements cyclables, covoiturage, transports en commun, ...) elle implique aussi une redéfinition de la manière de concevoir l’espace urbain, notamment le stationnement des voitures.

Le recours à la voiture prépondérante dans notre société est lié à l’importance du « système voiture » en place aujourd’hui. Le système automobile comprend plusieurs maillons qui ensemble forment un système implanté historiquement dans notre société. Ce système comprend :

Ces maillons sont, pour la majorité d’entre eux, ancrés dans notre société depuis des décennies si bien que l’aménagement urbain a été façonné par la dominance du système automobile dans les déplacements des individus.

Dans cet article, nous allons explorer comment l’offre de stationnement et le développement des mondes actifs sont intrinsèquement liés pour favoriser le report modal. En s'inspirant d’exemples de différentes villes françaises, cet article vise à offrir une réflexion sur l’impact du stationnement sur les choix de mobilité quotidienne, les modalités de sa réduction ainsi que le potentiel de report modal.

Le stationnement des voitures joue un rôle fondamental dans la configuration des villes et dans les choix des mobilités des usagers. En effet, les collectivités ont le pouvoir de favoriser des habitudes de déplacements, d'influencer la qualité de vie et de déterminer l'efficacité du report modal. L’aménagement urbain centré sur la voiture, y compris le stationnement abondant, encourage l'usage de véhicules personnels, exacerbant ainsi le problème de congestion, de pollution et d’utilisation des sols.

La congestion urbaine est un défi majeur pour les villes françaises. Les embouteillages récurrents ne sont pas seulement une source de frustration pour les usagers, mais ils contribuent également de manière significative à la pollution atmosphérique. La qualité de l'air dans de nombreuses villes françaises souffre des niveaux élevés de pollution générés par les véhicules à moteur. Cette situation implique des risques pour la santé publique et va à l'encontre des engagements environnementaux.

Enfin, la place du stationnement automobile, particulièrement en milieu urbain, limite la disponibilité d'espaces pour le développement des autres modes (zones piétonnes, aménagements cyclables, …) ou les espaces verts. Cette dominance de l'espace public pour la voiture reflète et renforce la priorité donnée aux véhicules. Aujourd’hui des initiatives pour changer la vocation des places de stationnement voiture vers un autre usage se développent, ils témoignent d’un mouvement vers une réduction de la place de la voiture.

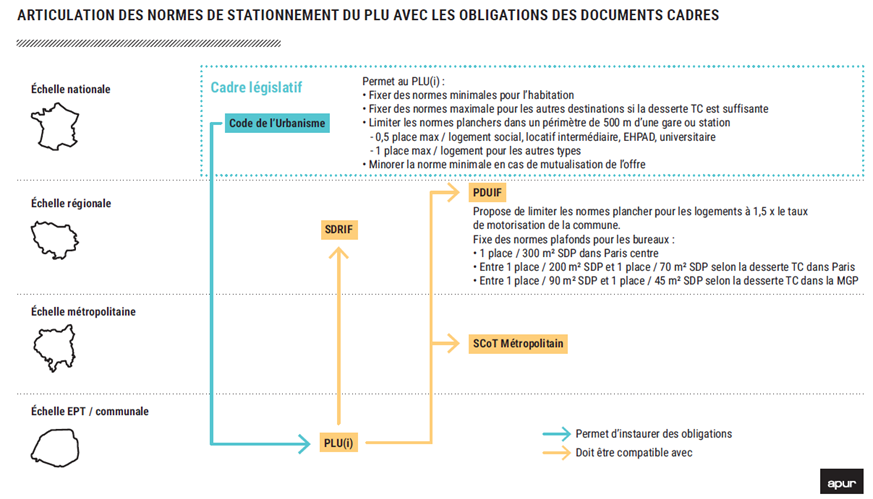

En France, la place accordée au stationnement est un reflet de l'histoire et de l'évolution des villes. Au fur et à mesure de l’émergence du système voiture de nombreuses villes françaises se sont adaptées et ont façonné l’urbanisme autour de la voiture. Cela a entraîné un déséquilibre de l’espace public en mettant à disposition un nombre élevé de places de stationnement, tant publiques que privés. L’aménagement d’espaces de stationnements dédiés aux véhicules motorisés est réglementé par le droit français dont plusieurs codes imposent des normes minimales et/ou maximales selon la destination dans le cadre de construction de bâtiments neufs ou de rénovation :

Cadre législatif du stationnement en France

Tout PLU ou PLUi (Plan Local d'Urbanisme Intercommunal) se doit de respecter les normes établies dans le cadre législatif du Code de l’urbanisme. L’article (Art L151-31 à L151-37 et R151-44 à R151-46) du Code de l’Urbanisme inscrit les obligations et possibilités en matière de création de stationnement dédié aux véhicules motorisés hors voirie (et sur voirie lorsque le PLU vaut PDU, Plan de déplacements urbains).

Pour les constructions à destination d’habitations, le code de l’urbanisme permet de fixer des normes minimales pour les espaces de stationnement des véhicules motorisés. Actuellement, le code de l’Urbanisme ne fixe pas ni n’impose de fixer de norme maximale.

Dans le cas de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État, de logements locatifs intermédiaires, d’établissements d’hébergement des personnes âgées ou encore de résidences universitaires, les normes minimales ne peuvent excéder une place par logement. Pour toutes les autres destinations, le code de l’urbanisme permet au PLU(i) de fixer des normes plafonds à ne pas dépasser.

Lorsque les constructions sont situées dans un périmètre situé moins de 500 m (à vol d’oiseau) d’une gare ou station de transport public guidé ou de TCSP, transport collectif en site propre (articles L151-35 et L151-36), et que la qualité de la desserte le permet, le code de l’urbanisme limite les exigences minimales imposables de stationnement. Le stationnement minimal dans ce contexte est encadré de la façon suivante :

Dans ces périmètres de proximité d’une desserte de transport qualitative, il est possible de fixer un nombre maximal d’aires de stationnement plus restrictif que sur le reste du territoire pour les constructions n’ayant pas à destination l’habitat.

Si une mutualisation de l’offre de stationnement ou dans le cadre d’un programme d’autopartage est réalisée ; le code de l’urbanisme prévoit la possibilité d’une réduction de l’obligation de minima stationnement jusqu’à 15%.

Actuellement, le code de l’urbanisme laisse donc une marge de manœuvre importante aux collectivités pour fixer le nombre de place de stationnement. Aucun maximum n’est imposé, les minimums réduits peuvent être appliqués dans certains cas, mais cela reste à l’appréciation de la collectivité. Sauf que la facilité de stationnement encourage l'utilisation de la voiture individuelle et engendre une saturation des espaces, créant une perception de manque et alimentant la demande. La voiture prend une place de plus en plus importante sur l’espace public. Ce phénomène souligne le besoin de repenser la gestion du stationnement, non seulement pour améliorer la fluidité du trafic et la qualité de l'air, mais aussi pour libérer de l'espace qui pourrait être réaffecté à des usages plus bénéfiques pour le territoire.

Dans une étude réalisée par Bruno Cordier pour le compte de l’association Association Qualité Mobilité (mars 2023), l’auteur indique que le stationnement en voirie en France est aujourd’hui constitué de 71 millions de places (dont 70 millions gratuites), cela représente en moyenne 1,85 place de stationnement public par voiture, induisant une emprise au sol totale de 875 km². Il explique également que le coût annuel pour les collectivités des places gratuites est d’environ 12 milliards d’euros, dont environ 5 pour la mise à disposition du foncier, 3 pour l’amortissement des aménagements et 4 pour l’entretien.

Des initiatives pour la réduction le stationnement peuvent être portées par de nombreux acteurs : les collectivités, les citoyens mais aussi les promoteurs immobiliers.

Création : 26 mars 2024

Écrit par Pierre-Antoine GRARE

Un peu de contexte…

En 2019, la loi LOM a rebattu les cartes de la compétence mobilité dans les territoires.

La réflexion sur la possibilité de prise de compétence par les EPCI a soulevé de nombreuses questions : quelle est l’échelle la plus pertinente pour mettre en place une politique de mobilité ? Comment prendre en compte les spécificités locales tout en développant des politiques mobilités cohérentes ne s’arrêtant pas aux frontières administratives de nos territoires ?

Un webinaire pour échanger sur ces défis

Pour tenter de répondre à ces questions deux acteurs nous partageront leurs retours d’expériences :

📌 Découvrez le replay ici

3 raisons de revoir notre webinaire

Si vous n’êtes pas encore convaincu.es, voici trois raisons de venir profiter de ce moment de partage d’expériences avec nous :

Création : 15 février 2024 Écrit par Hugo MELCHIOR

En moyenne dans l’hexagone, l’air est 5 à 7 fois plus pollué dans les espaces intérieurs qu’à l’extérieur...Les raisons sont nombreuses mais, dans le bâtiment neuf, les raisons principales sont des « enveloppes» thermiques hyper performantes, des systèmes de ventilation aux débits réglementaires encore trop faibles, et le manque de sensibilisation des usagers.

En considérant que nous respirons 12 000 litres d’air par jour et passons 85% de notre temps dans des lieux clos, le constat d'un coût sanitaire de 19 milliards d’euros par an est sans appel pour la France comprenant :

Voyons comment il est possible de prendre en compte dès maintenant la qualité de l’air (QAI) dans les projets et comment l’améliorer.

Revenons un instant sur la qualité de l’air extérieur (QAE). Au-delà des matériaux de construction et de la performance des systèmes installés dans le bâtiment qui vont conditionner la bonne « évacuation » des polluants, l’implantation du site est un facteur primaire. En effet, c’est le premier indicateur qui va orienter le projet vers une nécessité de renforcer le traitement de l’air et dimensionner les systèmes afin d’y parvenir.

Limiter la pénétration des polluants extérieurs vers l’intérieur est une première étape.

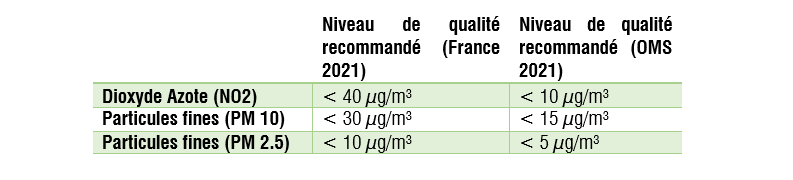

La réglementation française ainsi que l’OMS définissent des seuils de qualité pour certains polluants qui permettent de juger d’une « bonne qualité de l’air. Notons que les écarts entre ces deux entités normatives sont majeurs et laissons le soin aux lecteurs de tirer leurs propres conclusions sur ces objectifs à la lumière des éléments suivants :

Dans les grands centres urbains, la pollution ambiante explique que le traitement de l’air est obligatoire dans nos bâtiments afin de garantir une qualité sanitaire aux usagers.

Vizea, réalisant des analyses de site et vérifiant systématiquement sur les projets qui lui sont confiés la qualité ambiante de l’air, note un dépassement systématique des seuils OMS, par exemple, en Ile-de-France.

Au-delà d’imposer des débits de ventilation minimaux suivant les typologies d’ouvrage, et l’étiquetage sanitaire des produits de construction, la règlementation française est assez avare d’objectifs en termes de QA I(Qualité d'Air Intérieur) pour le secteur du bâtiment. Les plans nationaux santé environnement dont la 4ème version (PNSE 4) a été publiée en 2021 donnent les grandes lignes et objectifs de réduction de la pollution de l’air extérieur entre autres, mais peu de mesures sont prises pour la QAI. Malgré la deuxième phase de relevés in situ pour le secteur du logement réalisée entre 2020 et 2023 afin de mieux comprendre et appréhender l’ampleur et les effets des polluants intérieurs, le sujet en est encore aux prémices alors que son importance se fait de plus en plus ressentir comme en atteste la crise sanitaire de 2020.

La seule mesure notable de « contrôle » réglementaire de la bonne QAI dans les logements consiste en la demande de réaliser une vérification des installations à la réception des ouvrages via le diagnostic « Promevent ».

Selon le PNSE 4, la source principale de pollution en logements est le sous débit du système de ventilation qui provoque des accumulations de particules et l’augmentation de l’humidité.

Concernant les autres typologies depuis 2018 les établissements accueillant des populations sensibles en continu (ERP de type écoles, crèches, collèges …) ont la nécessité règlementaire de surveiller la QAI. Une évolution du dispositif en 2023 inscrit la nécessité de contrôles plus réguliers :

En 2025 la réglementation sera renforcée avec une extension des ERP concernés : structures sociales, médico-sociales et de santé, établissements pénitentiaires pour mineurs.

En synthèse, malheureusement les lignes directrices sont limitées en ce qui concerne la phase de conception et de livraison des bâtiments, avec peu ou pas d’objectifs réglementaires à atteindre.

Le meilleur moyen d’assurer et d'attester un suivi de la qualité de l’air de la conception à la livraison du bâtiment (voire à la phase exploitation) est de se reposer sur des labels et certifications.

Du côté des logements, il existe par exemple la certification NF Habitat portée par CERQUAL et plus spécifiquement le Profil Air Intérieur qui lui est lié.

Pour le tertiaire il existe la certification HQE BD portée par CERTIVEA via son thème qualité de l’air et la possibilité de le pousser à des niveaux supérieurs, ou encore le labeln WELL, dédiée au bien-être de l’occupant.

Sur ces deux typologies également, des propositions indépendantes de tout cadre de certification se développent :

Bien que le label ou la certification ne garantisse pas, en soi, un résultat « conforme », ces éléments permettent le suivi du thème qualité de l’air tout au long de l’opération, évitant les dérives et imposant des points de contrôles et de suivi réguliers pour améliorer la réponse globale du projet.

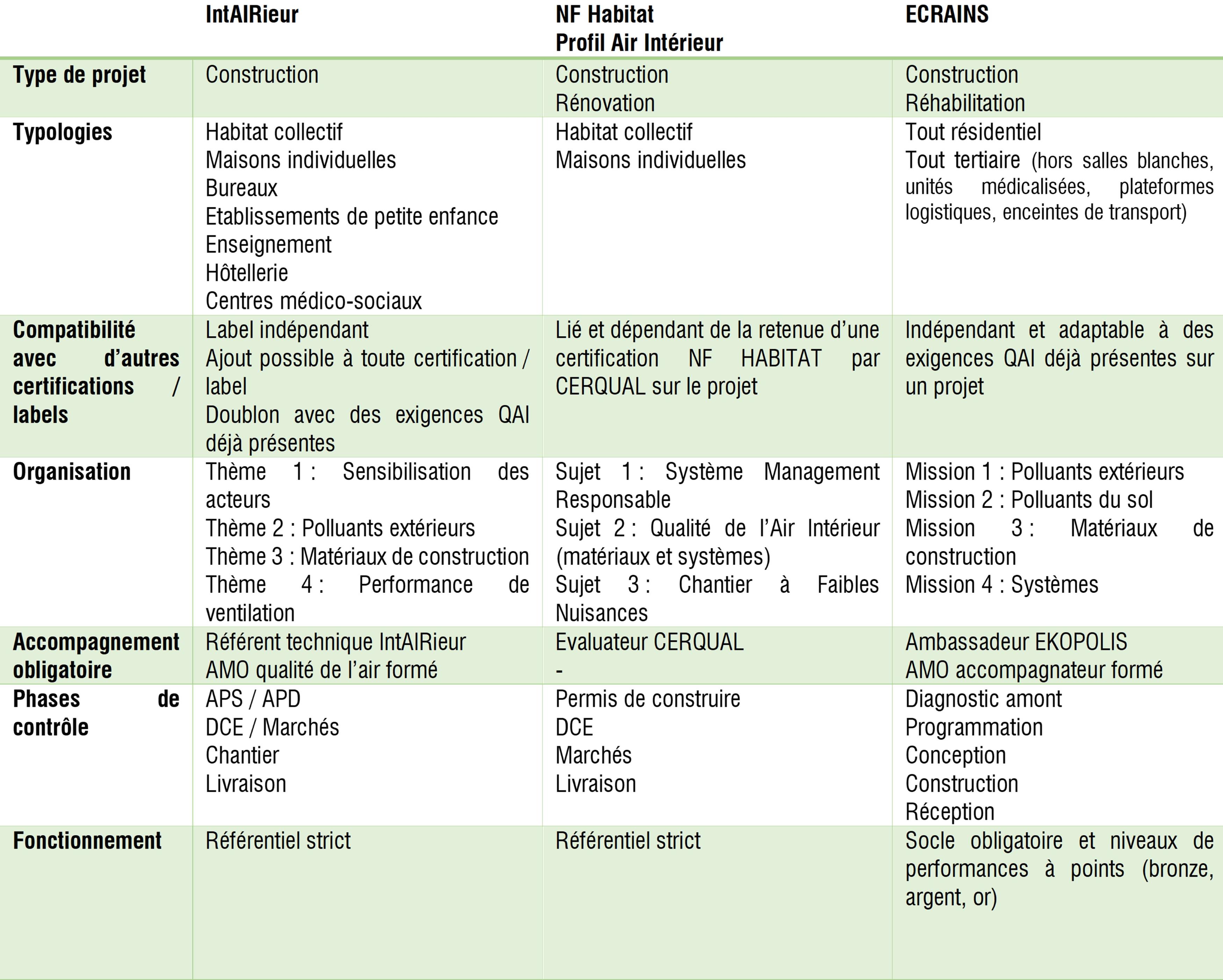

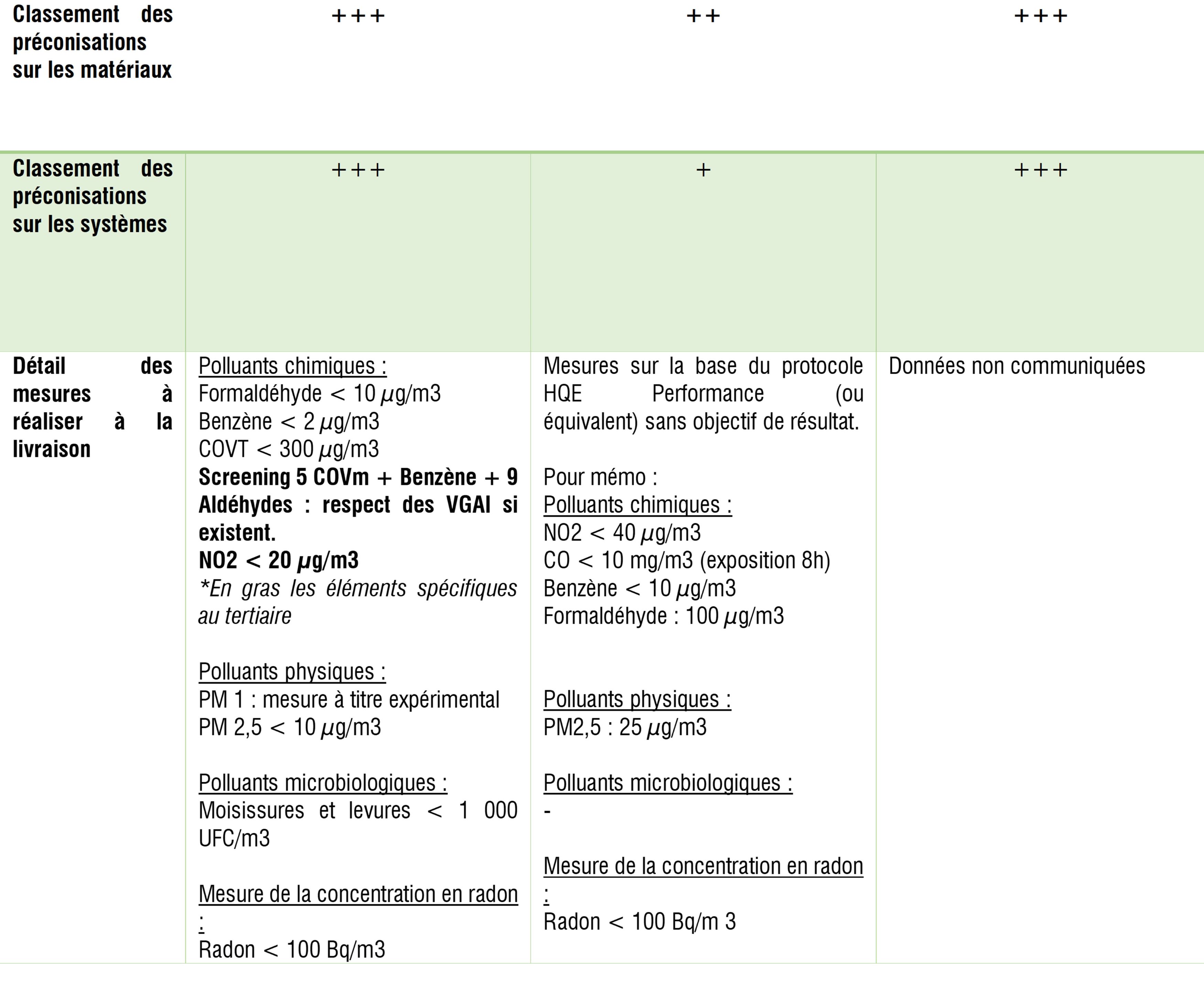

Le tableau ci dessous dresse un comparatif synthétique de quelques-uns des exemples précités afin d’aider à orienter le choix :

Ce tableau montre que les référentiels les plus polyvalents sont le label IntAIRieur et la démarche ECRAINS.

Ils peuvent être prévus facilement en complément d’autres certifications / labels sur les projets et apportent des plus-values non négligeables à la maîtrise de la QAI.

ECRAINS apparait comme plus adaptable aux différents projets en proposant le choix des exigences et différents niveaux de résultats.

Création : jeudi 25 janvier 2024 14:58 Écrit par Romain MASSE

Cela fait deux ans que la RE2020 régit les constructions neuves : elle est applicable aux bâtiments à usage d’habitation depuis le 1er janvier 2022 et plus récemment aux bâtiments de bureaux et d’enseignement. En apportant son lot de nouveautés, notamment en intégrant le volet carbone de la construction à la réglementation, la RE2020 a également fait évoluer la manière de considérer le confort thermique au sein des bâtiments.

Le confort thermique était auparavant traduit par la TIC (Température Intérieure Conventionnelle). Pour rappel cet indicateur représentait la température maximale atteinte dans un bâtiment durant une période de fortes chaleurs. Seul bémol, cet indicateur était bien souvent décorrélé des sensations d’inconfort thermique perçues par les usagers des bâtiments. Pour traiter le problème différemment, la RE2020 a évolué, laissant de côté la TIC pour intégrer un nouvel indicateur, le Degré-Heure (DH / °C.h), censé être plus représentatif de l’inconfort thermique.

Alors, qu’en est-il ? Cet indicateur est-il réellement plus pertinent ?

Les degrés-heures, de quoi parlons-nous ?

Il s’agit d’un indicateur qui calcule l’écart entre la température ressentie dans le bâtiment et la température de confort (fixée à 28°C en journée), et qui somme cet écart heure par heure.

Pour donner un exemple simple, supposons que lors d’une journée, la température ressentie au sein d’un bâtiment était de 30°C à 16h, et de 29°C à 17h.

Cela donnera au total +3 DH sur la plage considérée

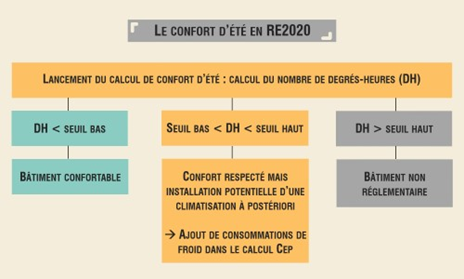

Deux seuils sont définis pour les Degrés-Heures (DH) :

Le calcul intègre donc des consommations de froid additionnelles pour pénaliser les projets qui ne prennent pas suffisamment en compte le confort thermique. Mais est-ce suffisant ?

Voyons comment ces pénalités sont calculées et si elles sont suffisamment contraignantes pour pousser les concepteurs à faire les efforts nécessaires au confort thermique.

La méthode de calcul des pénalités

Les pénalités de consommation de froid additionnel sont calculées, en énergie primaire, selon la formule suivante :

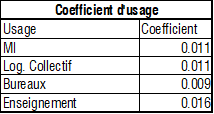

Pénalité froid = Coefficient d' usage * Variable_DH * Coefficient zone climatique et altitude

Avec :

Prenons un immeuble de logement collectifs situé en Ile-de-France (altitude <400m) :

Au maximum, ce bâtiment aura donc une pénalité de consommation de froid d’une valeur de :

kWh.EP/m².an

Le même immeuble situé à Lyon aurait une consommation additionnelle de +10 kWh.EP/m².an ; à Marseille, cela donnerait +12 kWhEP/m².an.

En comparaison au CEPmax, cela représenterait respectivement : +9% de consommations à Paris ; +11% à Lyon ; +15% à Marseille.

Le lien avec le confort d’été, et la traduction dans le CEP & CEPnr

Comme indiqué plus haut, les degrés-heures comptabilisent à chaque heure le nombre de degrés au-dessus de la limite de confort.

En simplifiant, la limite haute de 1250 DH équivaut à 25 jours pendant lesquels la température diurne ressentie serait de 30°C pour un seuil à 28°C, et la température nocturne serait de 28°C pour un seuil à 26°C.

Dans cet exemple, en nous situant dans le pire des cas donc, la méthode de calcul sanctionne un bâtiment qui génère 25 jours d’inconfort par une consommation additionnelle de 9% à 15% du CEPmax selon la zone géographique.

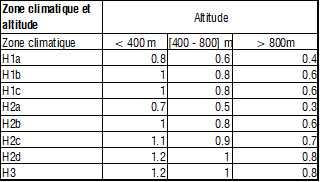

Si on compare ces données à celles des guides pédagogiques RE2020 du gouvernement, on peut voir que les consommations additionnelles ne sont pas vraiment contraignantes pour la conformité réglementaire des bâtiments en zone H1a.

Le graphe ci-dessous montre les résultats de CEPnr pour un bâtiment de 57 logements collectifs avec une enveloppe standard situé en zone H1a :

La majorité des variantes proposée ici respecte le seuil max CEPnr, même en intégrant la consommation de froid additionnelle la plus élevée possible pour un bâtiment de cette zone climatique.

Pour les zones H2d et H3 en revanche, plus souvent soumises aux températures élevées, le respect de cet indicateur est plus contraignant et force à réellement adopter des solutions pour améliorer le confort estival.

Quelles conclusions en tirer ?

Une comparaison simple entre les indicateurs DH, CEP et CEPnr nous montre qu’il est théoriquement possible de construire des bâtiments de logements réglementaires qui présentent un inconfort thermique durable, a minima dans certaines zones climatiques.

Les zones climatiques proches de la mer Méditerranée (H2d, H3) sont plus contraintes par cet indicateur qui y oblige à fournir des efforts de conception plus importants.

L’indicateur Degré-Heures est plus palpable que son ancêtre la TIC et le mécanisme de consommations additionnelles de froid est pertinent. Cependant, il ne se substitue pas à la réalisation d’une Simulation Thermique Dynamique (STD) pour juger du confort thermique d’un bâtiment et celles-ci restent encore la meilleure manière de l’estimer, en parallèle de la RE2020.

« Débrouille toi pour que ce bois n’arrive jamais au chantier. Pas d’bois, pas d’construction. Pas d'construction, pas d’logement. Pas d’logement… Pas d’logement ». Cette citation qui s’inspire du film Astérix et Obélix : mission « Cléopâtre » pourrait résumer la situation de la construction décarbonée de demain ; et demain, c’est dès aujourd’hui.

L’évolution actuelle du contexte national et international est marquée par des préoccupations croissantes du grand public et des décideurs concernant la dégradation de l’environnement, les conséquences du changement climatique, ainsi que la demande grandissante en énergie et en matières première. Dans ce cadre, la France s’est notamment engagée, au travers des lois Grenelle (2009), à une réduction par quatre de ses émissions de gaz à effet de serre (GES) d’ici 2050 par rapport à 1990. Cet arsenal législatif s’est renforcé avec la loi de transition énergétique (2017) qui vise l’émergence de solutions bois afin de contribuer à répondre aux enjeux climatiques à venir, et en particulier pour apporter des solutions constructives « bas-carbone ». Enfin, depuis 2022, à travers la nouvelle réglementation environnementale (RE 2020), le secteur de la construction doit quantifier son empreinte carbone à travers deux nouveaux indicateurs. Son objectif : limiter le poids carbone du bâtiment sur l’ensemble de son cycle de vie, de sa conception jusqu’à sa démolition. Cet impact est désormais calculé pour la majorité des bâtiments neufs, que ce soit concernant :

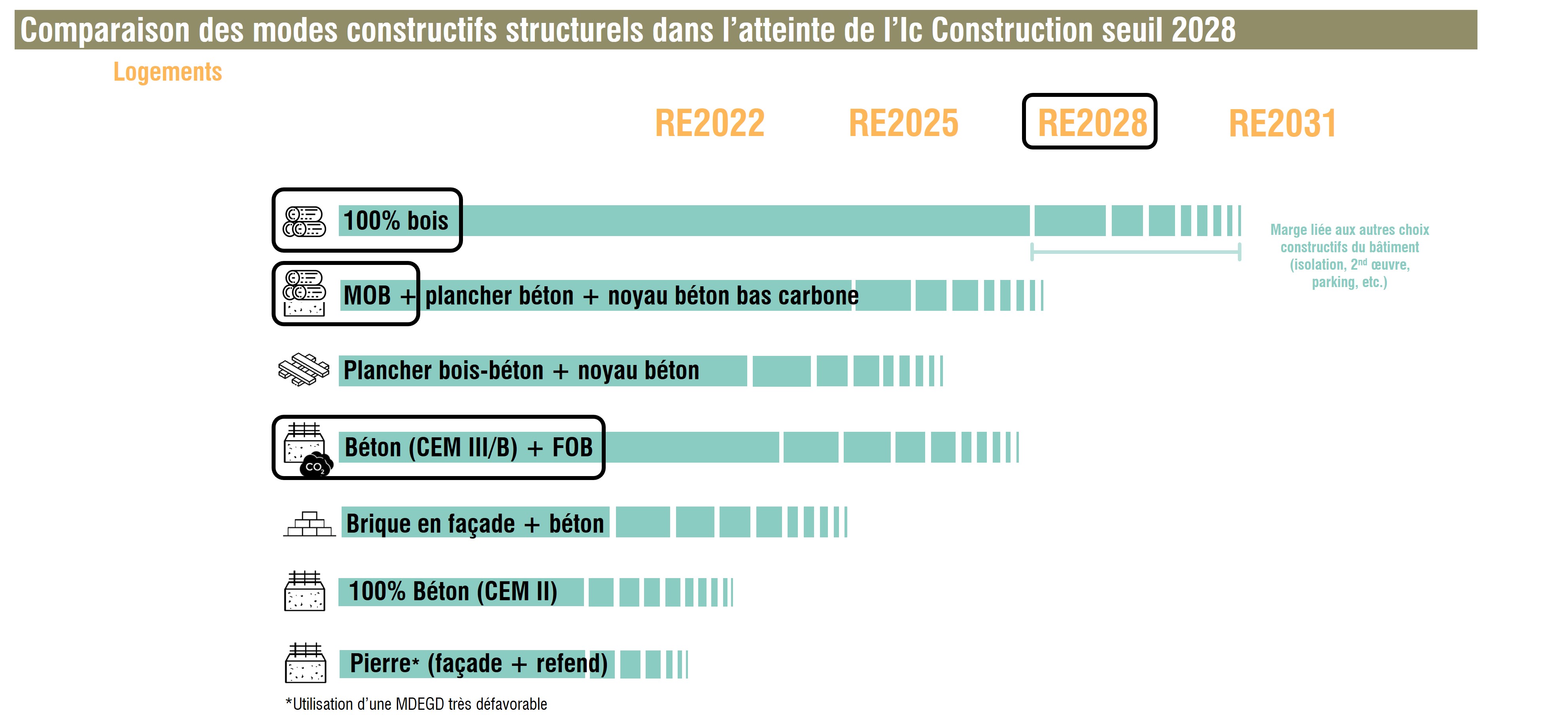

Le seuil carbone « IC Construction » de la RE 2020, de plus en plus contraignant au fil du temps, nécessite pour les concepteurs de la ville, une rupture vis-à-vis des procédés constructifs conventionnels de plus en plus marquée notamment à partir de 2025 et obligatoire en 2028. Dans ce contexte, l’utilisation du bois et plus largement des matériaux biosourcés dans la construction est en plein développement et va devenir « réglementaire » en France, pour tout bâtiment neuf devant respecter la RE des 2028.

Or, les constructions en bois ou intégrant tout ou partie de bois en tant que mode constructif ou revêtement de façade se sont multipliées dans un contexte parfois d’expérimentation à grande échelle. En effet, les réglementations fixées par chaque pays n’intègrent pas spécifiquement l’utilisation accrue du bois dans ce type de construction. C’est le cas pour la France, où seule une doctrine pour la construction des immeubles en matériaux biosourcées et combustibles existe. Elle a vu le jour en 2021, réalisée par la préfecture de Police et la Brigade des Sapeurs Pompier de Paris (BSPP) encadrant une réglementation sur cette base. Jusqu’ici, les réglementations françaises de sécurité incendie, que ce soit pour les bâtiments d’habitation à usages professionnels relevant du Code du travail, les Établissements Recevant du Public (ERP) ou les immeubles de grandes hauteurs IGH, ont toutes été établies pour des constructions maçonnées. C’est dans ce contexte mouvant que se retrouvent les concepteurs de la ville de demain. Des réglementations nationales de plus en contraignantes, demandant l’intégration de matériaux biosourcés et une réglementation incendie qui peine à suivre les objectifs de la loi.

Figure 1 En logement collectif, pour atteindre le seuil 2028 de l’IC Construction de la RE 2020, l’intégration de structures a minima mixtes bois béton devient quasiment obligatoire.

Source : retour d’expérience et réalisation VIZEA

La réglementation incendie en France : la doctrine de la BSPP

Son objectif principal est d’assurer la sécurité des personnes :

Cinq principes font office de socle d’exigences :

1. Graduer les mesures de prévention incendie en fonction de la hauteur des bâtiments dès lors que le plancher bas du dernier niveau est à plus de 8 mètres du sol (R+3 environ).

2. Assurer la mise en sécurité des occupants et des secours :

3. Limiter la part des matériaux biosourcés apparents et/ou la compenser avec des barrières de protection passive (encapsulage) ou active (système d’extinction automatique à eau).

4. Renforcer les mesures d’isolements afin de limiter la propagation de l’incendie y compris vers ou depuis un bâtiment tiers. (Impact des flux thermiques vers les tiers vis-à-vis / propagation vers les niveaux superposées via les planchers, les façades et les isolements latéraux).

5. Renforcer les mesures de protection des parties de bâtiments comprenant des locaux à sommeil.

Figure 2 Doctrine pour la construction des immeubles en matériaux biosourcés et combustible – BSPP

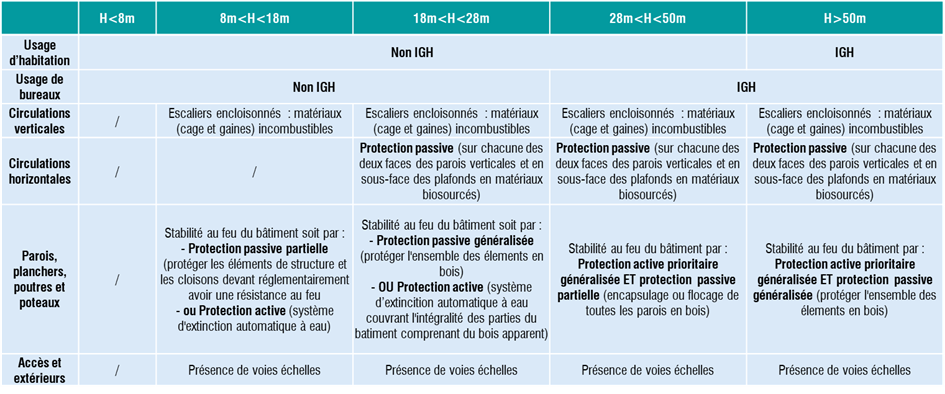

La qualification du risque incendie se répartit selon 4 principes :

A partir de 18 m, les circulations horizontales (desservant les paliers ou reliant les escaliers entre eux), et les gaines d’ascenseur doivent disposer d’une protection sur chacun des deux faces des parois verticales et en sous face des plafonds en matériaux biosourcés.

Figure 3 Synthèse de la réglementation incendie issue de la doctrine de la BSPP – Réalisation : VIZEA

Deux perceptions qui doivent converger

Ainsi, plus le bâtiment est haut, plus il sera difficile de limiter l’impact carbone de sa construction, vis-à-vis des normes incendie. En France, elles s’appliquent sur les bâtiments de logements collectifs dépassant le niveau R+3. On pense d’abord à la Protection Feu Passive (PFP) avec l’obligation d’encapsuler une partie du bois. Qui dit encapsulage, dit matériaux supplémentaires et donc poids carbone et économique supplémentaire. Tout comme la Protection Feu Active (PFA), soit l’ensemble des éléments de détection et d’extinction qui intègre l’installation de mètre linéaire de réseau supplémentaire et alourdit là encore le poids carbone et économique du projet.

Ces injonctions contradictoires qui peuvent apparaitre entre engagement des concepteurs de la ville au sens large (aménageur, promoteurs, etc.) et prescriptions des services de secours et d’incendie peut s’expliquer par la temporalité opposée d’intervention des deux acteurs dans le maillon de la chaine de construction. Quand les concepteurs de la ville arrivent en amont dans un projet, ils se doivent de respecter une réglementation environnementale légitimement de plus en plus contraignante et supporter un coût économique direct. Les services de secours et d’incendie arrivent quant à eux en bout de chaine, (même s'ils donnent leur avis au stade du permis de construire) c’est-à-dire lorsque « l’heure est grave » et qu’un drame humain peut être en jeu. Ceci peut alors expliquer qu’ils imposent une réglementation extrêmement exigeante et pas forcément compatible avec les enjeux de décarbonation et d’une moindre consommation de matière premières pour le secteur de la construction.

Les différents retours d’expériences sur l’évolution des législations et l’intégration de modes constructifs biosourcés, tout autant qu’à travers et les retours « terrain » des sinistres de bâtiment doivent permettre de trouver un point de convergence entre ces deux enjeux, et assurer résilience et protection de nos mode de vies, y compris de nos toits.

Sources

Création : 29 mars 2024 - Écrit par Thibaut THOMAS

Nouvelle démarche Ecoquartier, quartiers durables franciliens (QDF), quartiers bas carbone (BBCA), HQE aménagement durable… Plusieurs outils existent aujourd’hui pour accompagner et guider les collectivités et acteurs de l’aménagement dans la réalisation d’opérations d’aménagement durable exemplaires.

Afin d’intégrer au mieux les enjeux environnementaux et de décarbonation nous vous invitons à un webinaire le jeudi 13 juin à 11h pour échanger sur ces leviers stratégiques à l’échelle urbaine, avec les interventions de :

Le webinaire sera animé par Jean-François PAPOT, Directeur Général, Vizea.

3 raisons d’assister à notre webinaire

Vous ne pouvez pas y participer ? Inscrivez-vous et nous vous enverrons le lien en replay.

Création : 19 avril 2024 - Écrit par Matthieu CHAMBRETTE

Depuis 2021, la loi Climat instaure la réalisation une étude sur l’optimisation de la densité des constructions pour les opérations soumises à évaluation environnementale dans le cadre de l’étude d’impact relative au projet.

L’article L300-1-1 du Code de l’urbanisme indique que « Toute action ou opération d'aménagement soumise à évaluation environnementale en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement doit faire l’objet : « D'une étude d'optimisation de la densité des constructions dans la zone concernée, en tenant compte de la qualité urbaine ainsi que de la préservation et de la restauration de la biodiversité et de la nature en ville. »

En quoi consiste cette étude de densité ?

L’étude de densité accompagne les projets d’aménagements dans une perspective de sobriété foncière. Elle participe à la recherche d’optimisation des espaces à urbaniser en intégrant conciliation et équilibre entre le choix d’un espace urbain qualitatif et le maintien du maillage écologique existant.

Pour cela, l’étude de Vizea s’appuie sur différentes mesures clés :

Vizea accompagne ensuite les porteurs de projets dans la recherche de solutions avec l’élaboration de mesure ERC (Eviter, Réduire et Compenser).

Sur quels périmètres est réalisée l’étude ?

Elle porte sur 2 périmètres :

Processus de Vizea

Dans un premier temps, VIZEA pose le contexte du projet et les ambitions nationales et analyse le contexte réglementaire général avec l’appui des documents cadres dans lesquels s’inscrit l’étude de densité.

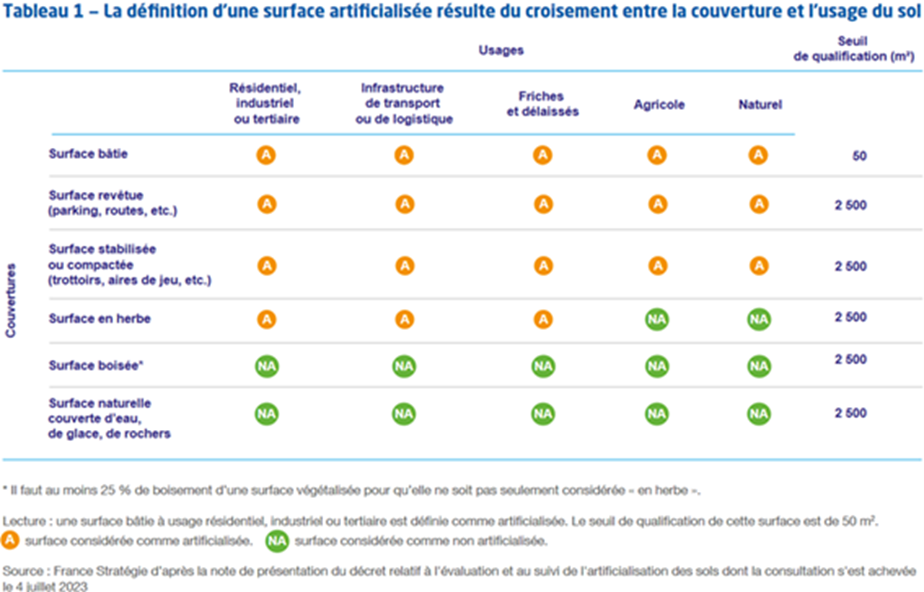

L’évaluation de l’artificialisation ?

Cette mesure de l’artificialisation repose sur l’identification de l’artificialisation des sols entre l’année de référence 2013 et aujourd’hui. Pour définir si un espace est artificialisé ou non, nous nous basons sur la définition du décret n° 2023-1096 du 27 novembre 2023 relatif à l’évaluation et au suivi de l’artificialisation des sols que le tableau ci-dessous illustre :

Exemple : Si une surface en herbe, inférieure ou supérieure à 2 500 m² est située sur un espace de friche ou de délaissé, le périmètre est classé comme artificialisé. En revanche, si cet espace est boisé sur 25 % de sa surface a minima, alors le périmètre est classé comme boisé et donc non-artificialisé. => possible de le mettre sous forme de « test » ludique.

Nous appliquons cette méthodologie à l’échelle du périmètre élargi pour comprendre le contexte global, pour pouvoir comparer les résultats à l’échelle du périmètre projet et ainsi analyser plus précisément les propositions du projet.

La mesure de l’artificialisation des sols prend la forme d’un % d’artificialisation ou de désartificialisation aux différents stades et différentes échelles. Vizea évalue ensuite si le projet participe ou non à limiter ou même à réduire l’artificialisation des sols.

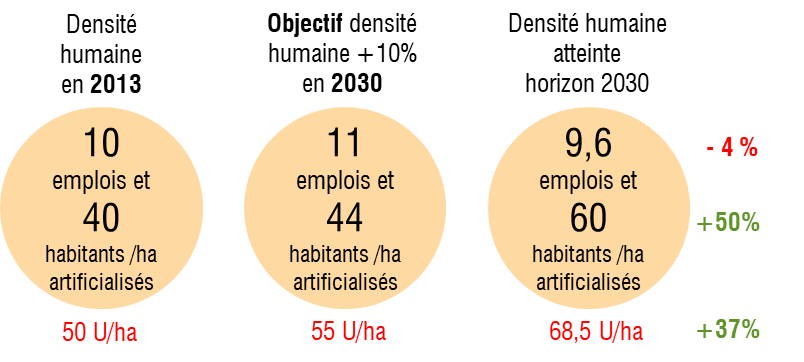

L’évaluation de la densité : d’habitat et humaine ?

La réflexion est principalement portée à l’échelle du périmètre élargi. Comme précisé précédemment, le choix du périmètre élargi dépend de la localisation du projet, l’échelle peut être communale ou infra-communale.

Pour l’évaluation de la densité d’habitat, notre évaluation repose sur l’identification des espaces d’habitat en 2013 à l’échelle élargie et sur l’évolution du nombre de logements.

Pour la densité humaine, elle repose sur l’identification de la superficie d’espaces urbanisés au sens strict ainsi que sur le nombre d’habitants et d’emplois.

Nous modélisons ensuite les objectifs visés par les documents cadres à partir des densités d’habitat et humaine moyennes en 2013 à l’échelle du périmètre élargi et du périmètre de l’opération (si données disponibles).

Enfin, nous calculons les densités d’habitat et humaine futures avec l’ensemble des projet prévus d’ici à 2030 et les analysons pour définir si elles répondent ou non aux objectifs visés.

Pour ces deux évaluations de densité, Vizea dissocie l’apport de densité du projet étudié de celui de l’ensemble des projets à l’échelle du périmètre élargi pour visualiser au mieux la contribution propre du projet à cette échelle.

Etude de la qualité urbaine et de la biodiversité ?

En parallèle des questions d’artificialisation et de densification, l’étude traite également qualitativement l’insertion du projet dans l’environnement du périmètre élargi en intégrant les notions de qualité architecturale, urbaine, paysagère et de développement de la biodiversité. Vizea analyse finement ces questions urbaines et environnementales en développant des axes de réflexions spécifiques afin de faciliter la lecture des informations gravitant autour des questions de densité bâtie.

Quelles conclusions ?

L’étude de l’évolution de l’artificialisation des sols, de la densité d’habitat et humaine permet une meilleure analyse des programmations proposées par les projets en les croisant avec les occupations actuelles des périmètres et les objectifs attendus par les documents cadres.

La réalisation de ces études permet à Vizea de faire ressortir dans certains cas le manque de densification apporté par le projet au vu de l’artificialisation des sols ou de sa faible diminution, ou à l’inverse, la sur densification et l’artificialisation accrue non nécessaires apportées par le projet devant être requestionnées par l’ensemble des acteurs.

Création : 4 avril 2024 - Écrit par Jean-Sébastien SIMON

Aujourd’hui en France, 33 millions de véhicules sont en circulation. A eux seuls, ils sont responsables de 54 % des émissions sur les 121 millions de tonnes de CO2 émises par le secteur des transports en 2018. Si l’Europe veut pouvoir tenir ses engagements en faveur du climat, elle devra diminuer d’ici 2028 de 80 % ses véhicules roulant au diesel ou à l’essence.

Pour aller dans ce sens, la France prévoit l’arrêt définitif de la commercialisation de véhicules à moteurs thermiques pour 2035. Mais s’il est envisageable de se passer de la voiture dans les plus grandes villes, les modes de vie en milieu rural ou même dans certaines zones urbaines moins bien desservies en transports en commun sont très dépendants de ce mode de transport.

Il est donc urgent de trouver des solutions de mobilité applicables et durables en milieu rural. Les autorités organisatrices des transports se heurtent à plusieurs questions. Quelles solutions de mobilité privilégier dans les territoires ruraux ? Comment identifier le juste investissement pour développer des solutions de mobilité alternatives à la voiture individuelle dans des territoires accueillant peu d’usagers ? Afin de répondre à ces questions et d’accompagner au mieux les territoires vers une politique de mobilité décarbonée, Vizea a créé le réseau points-nœuds multimodal.

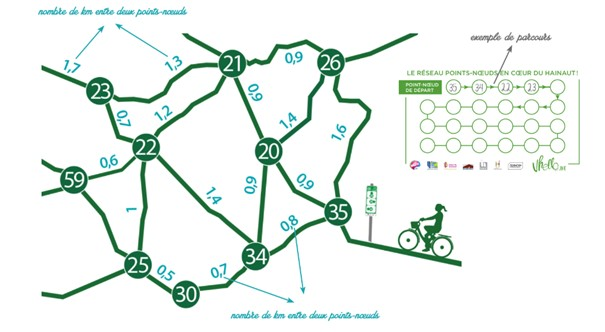

Le concept points-nœuds (« knooppunten » en néerlandais) est une stratégie éprouvée dans la planification du réseau cyclable. Elle permet de développer à moindre coût l’usage du vélo pour des déplacements quotidiens et de loisirs.

Développée notamment dans le nord de la France et en Belgique, cette stratégie propose aux cyclistes un maillage de voies ponctué par des « points-nœuds ».

Ces carrefours identifiés et numérotés permettent aux usagers de composer leurs parcours en choisissant leurs lieux de départ et d’arrivée ainsi que leurs points d’étape.

Figure 1 Principes du réseau points-nœuds vélo

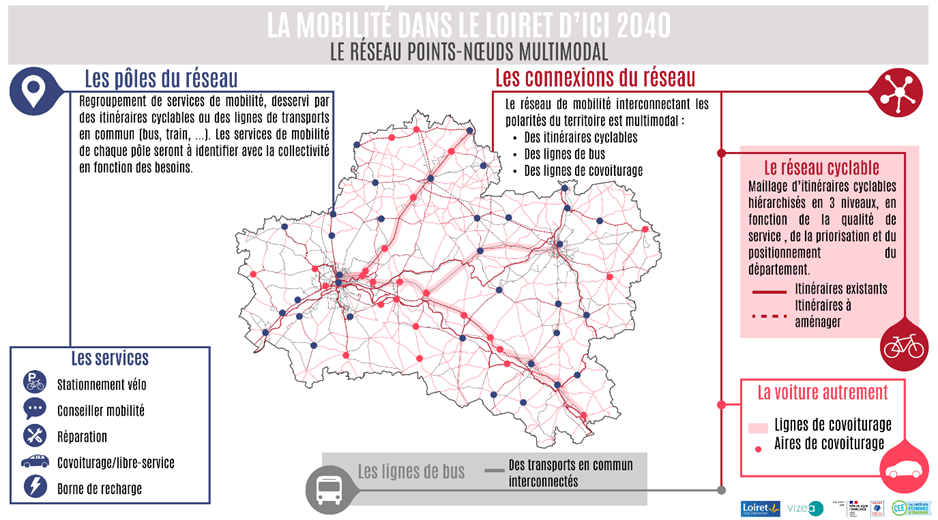

Le réseau points-nœuds multimodal, inspiré du réseau points-nœuds vélo, et imaginé par Vizea est un mode d’organisation des mobilités constitué d’un maillage de lignes de mobilité desservant des points-nœuds multimodaux appelés PNM.

Ceux-ci sont répartis sur le territoire afin que chaque habitant puisse y accéder à moins de 10 kilomètres de chez lui.

Cette véritable innovation, par son maillage du territoire et l’agrégation des différents services déployés par les transports publics, les transports du secteur privé, mais aussi les citoyens eux-mêmes, répond aux enjeux de mobilité durable des territoires ruraux.

Les points-nœuds multimodaux sont des pôles d’échanges regroupant différents services de mobilité et facilitant le passage d’un mode de mobilité à un autre.

Ce réseau permet ainsi :

Les points-nœuds multimodaux sont des pôles d’échanges multimodaux développés en collaboration avec les communes dans lesquelles ils sont implantés. Ce sont des lieux où les transports et l’urbanité se rencontrent. Ils doivent assurer trois fonctions simultanément :

Figure 2 Exemples de localisation pour implanter des points-nœuds multimodaux

Leur localisation est déterminée, en premier lieu par la présence de services de mobilité : gare routière, gare ferroviaire, aire de covoiturage... Dans le cas d’une création d’un point-nœud dans un territoire non desservi par une voie ferrée ou une ligne de bus, le point-nœud est localisé, dans la mesure du possible sur un espace central, facilement identifiable et accessible : place du village, parking de la mairie...

Pour cela, plusieurs principes d’implantation sont définis :

Les points-nœuds multimodaux peuvent avoir un rayon d’action allant jusqu’à 300 mètres dans lesquels se trouvent des services de mobilité interconnectés entre-eux. Les interconnexions doivent être faciles, naturelles et lisibles.

Les services développés dans les différents PNM peuvent être de nature variée, en lien avec le système vélo ou le covoiturage, les transports collectifs ou encore l’autopartage. Des services de mobilité évitée comme des espaces de coworking, des box-relais ou encore des distributeurs de produits locaux peuvent également y être implantés.

Ces PNM doivent être facilement identifiables par les usagers grâce à un mobilier urbain spécifique comme des totems présentant une carte du réseau points-nœuds dans son ensemble ainsi que les services disponibles à proximité.

Chaque PNM est identifiable par un numéro et un nom qui lui est propre.

Plus qu’un simple maillage de pôles d’échanges multimodaux sur le territoire, le RPNM permet de faciliter les déplacements entre les différentes polarités.

Les points-nœuds multimodaux sont reliés entre eux par des lignes de mobilité : lignes de bus ou de car, lignes ferroviaires, lignes de covoiturage…etc adaptées aux usagers potentiels des différents points-nœuds qu’ils desservent. La correspondance entre les différents modes de transport est rendue la plus agréable possible grâce à l’organisation de l’espace public et l’implantation de services adaptés.

Un travail sur la fréquence et l’amplitude horaire des différentes lignes de transports en commun doit être réalisé afin de faciliter les déplacements multimodaux et de rendre possible l’optimisation des temps d’attente grâce aux services localisés dans le point-nœud desservi.

Figure 3 Le RPNM du Loiret

Le réseau points-nœuds multimodal est conçu comme un système de mobilité intégrant l’ensemble des solutions et des acteurs de la mobilité du territoire, publics comme privés. Chacune de ses composantes permet de faire fonctionner ce système. L’objectif est de limiter les ruptures de la chaine de déplacements liées à des maîtres d’ouvrages différents qui créent involontairement des obstacles ou des freins aux déplacements des usagers.

Un système de tarification et un outil unique de navigation permettent d’utiliser n’importe quelle offre de mobilité des points-nœuds grâce à la mutualisation des espaces et du système de billettique.

La localisation des points-nœuds multimodaux doit permettre une proximité avec les usagers du territoire. Chaque zone résidentielle, principaux employeurs, établissements d’enseignement, commerces et services est situé à moins de 10 kilomètres d’un point-nœud multimodal. Les points-nœuds permettent à tous les habitants d’un territoire, quelle que soit leur commune de résidence, de profiter d’une offre de mobilité alternative à la voiture individuelle à moins de 10 km de leur domicile.

Un réseau cyclable permet le rabattement vers le PNM dans un rayon de 6 kilomètres (soit 15 minutes à vélo). Les voies départementales ou communales accueillant un trafic de moins de 1000 véhicules par jour peuvent être jalonnées pour les cyclistes afin d’identifier l’itinéraire vers le PNM le plus proche.

Le développement des PNM prend en compte les usages actuels et futurs du territoire dans lequel il est implanté afin d’identifier le bon dimensionnement du pôle et des lignes de mobilité.

C’est pourquoi les PNM sont hiérarchisés entre eux, ce qui permet de définir le bon niveau de service et d’investissement. Ainsi dans le cas d’un PNM implanté dans un contexte plutôt rural, de petites navettes seront préférées à l’implantation d’une ligne de bus plus importante. Alors que dans le PNM principal du département, les services seront plus variés et plus conséquents (ex : gare, ligne régulière de TC).

Les solutions de mobilité développées dans le cadre du RPNM permettent de proposer aux usagers des solutions alternatives à la voiture individuelle adaptées à leurs besoins. Dans chaque PNM, le bouquet de services à développer est développé en collaboration avec les communes via un travail collaboratif. Le réseau points-nœuds multimodal permet aux usagers d’accéder à une offre de mobilité plus respectueuse de l’environnement, notamment dans les secteurs où la voiture thermique est la seule solution pour les déplacements quotidiens.

Pour les collectivités, le RPNM permet de répondre à un souci d’efficacité financière. En effet, les services de mobilité proposés sont adaptés à chaque points-nœuds multimodal et les coûts d’aménagement et de gestion peuvent être mutualisés à l’échelle du territoire couvert par le RPNM.

Le RPNM est également un outil de revitalisation des territoires puisqu’il permet d’attirer de nouveaux usagers dans le territoire du PNM. Par sa concentration de services, chaque point-nœud devient un pôle d’attractivité. Dans les territoires ruraux des bâtiments inutilisés peuvent avoir une nouvelle vie. Les locaux appartenant à la SNCF et situés dans les gares ou haltes fermées au public peuvent par exemple être mis à profit pour mettre en place des cafés-vélo ou encore des lieux multiusages pouvant accueillir momentanément des commerces itinérants, ateliers de réparation vélo…

Figure 4 Les conditions de réussite du RPNM

Le modèle du RPNM est particulièrement adapté aux territoires ruraux puisqu’il permet de proposer des solutions de mobilité alternatives là où la voiture est le principal mode de transport.

Dans les territoires urbains, le RPNM permettra de faciliter l’intermodalité et la communication autour des solutions de mobilité ou des services déjà existants.

Ce maillage a été mis en place sur le territoire du Loiret, un territoire aux enjeux de mobilité divers. Il a ainsi permis au département, ne possédant pourtant pas la compétence mobilité, de développer une politique de mobilité innovante encourageant les comportements de mobilité plus durables.

Lorsqu'il s'agit du vélo, qu’importe l’effort mobilisé pour transmettre, convaincre, sensibiliser, rien n’est plus fort que d'en faire soi-même l’expérience. C’est sur ce principe que se base mai à vélo. Et la période choisie n'est pas anodine : d'une part c'est le retour des beaux jours, d'autre part la durée d'un mois est idéale pour construire de nouvelles habitudes.

Quelle stratégie peut donc être plus diaboliquement efficace que d’organiser un défi qui consiste à faire le plus de trajet domicile-travail à vélo ou le plus de kilomètres à vélo et de donner tout le mois de mai comme plage à ce défi ? D’autant plus que le mauvais temps ne reviendra qu’en automne et que ces nouvelles habitudes pourront donc se consolider tout le printemps et tout l’été.

Pendant toute la durée de ce défi, les usagers seront encouragés par des évènements festifs : randonnées à vélo organisées par de multiples acteurs, ateliers d’autoréparation et d’entretiens de leur vélo, visionnages de films, ateliers de marquage anti-vol de leur vélo, bourses au vélo, etc. Ils seront peut-être même applaudis par des évènements clapping ou passeront sous une holà de militants de l'action « protège ta piste ».

Depuis 2020, année de création de l'opération, il y a un avant et un après « Mai à Vélo » : de nombreux usagers changent leur habitudes et de nombreux territoires voient la progression de la part modale du vélo ne cesser d’augmenter.

C’est une bonne nouvelle, pour tous ces néo-pratiquants de la mobilité cyclable et mais aussi pour tous les autres, il ne faut cesser de le rappeler : plus de déplacement à vélo, c’est moins de... CO2, moins de pollution atmosphérique, moins de nuisances sonores, moins de particules fines émises, moins de congestion du réseau routier et des transports en commun, moins de sédentarité et de tous les risques pour la santé qui l’accompagne, plus d’autonomie pour les jeunes, plus d’inclusion dans la mobilité pour tous, plus de bonheur pour tous.

Chez Vizea nous sommes convaincus depuis toujours que le vélo a une grande place à prendre dans la mobilité et cela fait plus de 8 ans que nos urbanistes et nos ingénieurs, spécialistes ou experts dans la mobilité durable et notamment cyclable, accompagnent toutes les collectivités qui le souhaitent dans le développement de leur système et de leur culture vélo.

En ce mois de mai 2024, Vizea participe aussi à « Mai À Vélo », car le Pôle Mobilité n'a de cesse de développer la culture vélo au sein même de l'entreprise et de ses autres pôles : Bâtiment, Urbanisme, Territoire, Transition Environnementale des Entreprises... Alors suivons-nous dans le défi kilométrique sur GéoVélo !

Vive le vélo !

Pour aller plus loin, ci-dessous deux articles concernant le développement du vélo en milieu urbain et en milieu rural :

Création : 3 mai 2024 - Écrit par Fabien SANIAL

Depuis la condamnation de l'État en 2017 par le Conseil d'État, des avancées notables ont été réalisées pour réduire les particules fines. Cependant, en 2023, Paris et Lyon demeurent des points de préoccupation en raison des niveaux élevés de dioxyde d'azote. Une étude en Île-de-France indique que des actions supplémentaires sont nécessaires pour respecter les normes actuelles et anticiper les seuils plus stricts de 2030 et 2035, soulignant l'urgence d'une action transversale.

En 2017, le Conseil d'État a condamné l'État français à mettre en œuvre des plans visant à réduire les concentrations de particules fines (PM10) et de dioxyde d'azote (NO2) dans 13 zones urbaines, afin de respecter les normes européennes de qualité de l'air.

Face à des résultats insatisfaisants en 2020 dans 8 de ces zones, le Conseil d'État a infligé une astreinte de 10 millions d'euros par semestre de retard.

Aujourd'hui, bonne nouvelle : les particules fines ne dépassent plus les seuils réglementaires dans aucune zone urbaine.

La décision du Conseil d'État de 2017 sur la concentration en particules fines est considérée comme exécutée, marquant un progrès significatif vers un environnement plus sain.

Cependant, la lutte pour un air plus pur n'est pas terminée.

Si les niveaux actuels de dioxyde d'azote (NO2) sont désormais respectés à Toulouse et Aix-Marseille, Paris et Lyon demeurent des zones de préoccupation majeure. Le Conseil d'État constate que malgré des mesures déjà en place et à venir, les seuils de NO2 sont toujours significativement dépassés dans ces deux villes.

À Lyon, une station de mesure continue de signaler des dépassements, tandis qu'à Paris, où le seuil réglementaire de 40 μg/m3 a été dépassé dans plusieurs stations, la révision du plan de protection de l'atmosphère est en cours, mais aucune mesure immédiate n'a été mise en œuvre.

La persistance de cette situation conduit le Conseil d'État à condamner l'État à deux astreintes minorées de 5 millions d'euros, allouées à des organismes et associations engagés dans la lutte contre la pollution de l'air, reflétant la nécessité de renforcer les actions pour atteindre les normes dans les plus brefs délais.

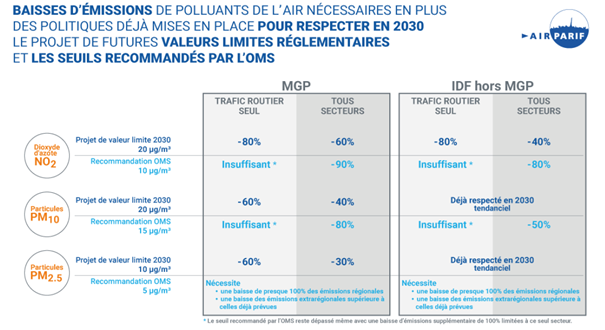

En Île-de-France, une étude menée par AirParif et financée précisément par les amendes infligées à l'État analyse les conséquences pour l'Île-de-France du respect des seuils européens actuels et à venir.

Selon cette étude, les politiques déjà mises en place pour limiter les émissions de polluants de l'air doivent conduire d'ici 2025 au respect de la valeur limite pour le NO2 (40 µg/m3 en moyenne annuelle) sur la zone de la région IDF située en dehors de la Métropole du Grand Paris (MGP).

En revanche, respecter la valeur limite actuelle pour le NO2 au sein de la MGP d'ici 2025 nécessiterait, en plus des politiques déjà mises en place, des actions conduisant :

Les valeurs limites des autres polluants de l'air - particules (PM10), particules fines (PM2.5), dioxyde de soufre (SO2) - étaient respectées en 2022 sur l'ensemble de l'IDF et le seront aussi en 2025.

Si la situation semble s'améliorer, elle n'est pas pour autant encore à la hauteur des enjeux sanitaires.

La proposition de révision de la Directive Air portée par le Parlement européen projette d'abaisser ces valeurs limites en 2030, puis à nouveau en 2035 pour les aligner sur les seuils recommandés par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), au regard de l'évolution des connaissances de l'impact sur la santé de la pollution de l'air.

Ces projets de nouvelles valeurs limites nécessiteraient, pour les respecter à ces échéances, des baisses d'émissions de polluants de l'air plus importantes que celles déjà enclenchées. La figure suivante illustre l'ampleur des efforts encore à produire en Île-de-France :

Extrait de la note pour décideur publié par AirParif

À titre d'exemple, le seul respect des valeurs prévues pour 2030 impliquerait, pour réduire de 80% des émissions de NOx du trafic routier dans la Métropole du Grand Paris (MGP) nécessaire pour respecter la valeur limite réglementaire en 2030, par exemple, l'élimination des émissions des véhicules diesel restants en 2030 grâce à une transition vers le vélo, les transports en commun et les véhicules électriques.

De manière similaire, la baisse additionnelle de 40% des émissions de PM10 et de 30% des émissions de PM2.5 dans l'ensemble des secteurs d'émissions de la MGP pour atteindre les normes réglementaires en 2030 correspondrait à la suppression des émissions de PM10 provenant des véhicules particuliers et utilitaires légers prévus en 2030.

Ces réductions pourraient être réalisées en favorisant le vélo, les transports en commun, le fret ferroviaire, en diminuant le poids des véhicules en circulation et en adoptant des améliorations technologiques pour réduire l'abrasion des pneus.

En outre, pour le secteur résidentiel, remplacer 50% des moyens de chauffage au bois par des alternatives non émettrices de polluants de l'air ou rénover thermiquement tous les logements chauffés au bois, entraînant une réduction de moitié de la consommation d'énergie pour le chauffage, serait nécessaire. Pour le secteur de la construction, une réduction de moitié des émissions de PM10 prévues à cette échéance serait également exigée.

En ce qui concerne les seuils de l'OMS (et donc 2035 dans le projet de directive européenne), les seuls efforts sur le secteur des transports routiers ne seront pas suffisants.

Alors que des progrès sont accomplis, une action transversale est cruciale pour relever les défis persistants de la qualité de l'air en France. La sensibilisation et l'engagement sont nécessaires pour garantir un avenir plus propre et plus sain.

Les liens suivants complètent cet article :

Les émissions de gaz à effet de serre sont aujourd’hui évaluées et maitrisées à l’échelle du bâtiment, depuis l’expérimentation E+C- qui a vu le jour en 2016 et maintenant grâce à la RE2020 applicable depuis 2022 pour certaines typologies de bâtiment (bâtiments à usage d’habitation, bureaux, enseignement, extension, bâtiments provisoires).

Les quartiers, de par les travaux d’aménagement qui sont réalisés lors de leur création ou renouvellement (travaux de voirie, aménagements d’espaces végétalisés, éclairage, nouvelles constructions ou rénovations, gestion des déchets) engendrent d’importantes quantités de gaz à effet de serre. Mais ces émissions restent peu quantifiées et lorsqu’elles le sont, elles ne sont pas transposées en un indicateur performant ou efficace permettant de prendre des décisions de conception, et par conséquent de les réduire.

A l’heure ou la réduction des émissions de CO2 est plus que nécessaire, et ce dans l’ensemble des secteurs d’activité, il n’est plus envisageable de programmer des nouvelles opérations d’aménagement urbain sans considérer les émissions, et sans les intégrer au processus de programmation de celles-ci.

Alors des démarches volontaires et des labels dits « bas carbone » voient le jour et permettent aux maitrises d’ouvrage d’inscrire leurs opérations dans une dynamique, à minima de compréhension des enjeux, sinon de prise de décision en cohérence avec un quartier bas carbone.

Faisons un tour d’horizon de ces différentes démarches.

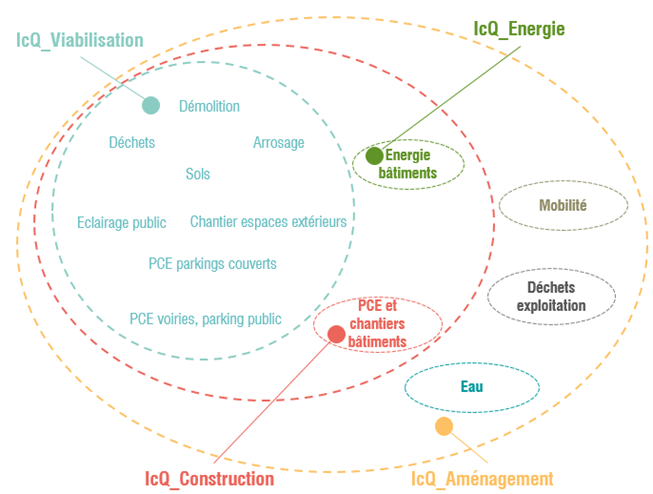

Figure 1 : Indicateurs du label BBCA

Via un suivi du label, du démarrage d’une opération jusqu’à la livraison des bâtiments et espaces publics, le label permet d’avancer graduellement dans la connaissance et l’évaluation des émissions de GES du quartier.

Les premières phases consistent dans la précision des performances attendues, les orientations structurantes à considérer pour y arriver. Les performances et moyens sont ensuite déclinés à l’échelle des différents documents d’urbanisme tels que le CPAUPE (cahier des clauses architecturales urbaines paysagères et environnementales), les fiches de lot, les cahiers de clause de cession de terrain, DCE, actes de vente …

Les opérateurs de quartier réaliseront par la suite les études d’analyse de cycle de vie associées à leur périmètre parcellaire de manière à vérifier l’atteinte des ambitions visées.

Le label BBCA a également la particularité de valoriser au-delà de la réduction des émissions de CO2 réalisée, les pratiques vertueuses intégrées au projet telles que les matériaux issus du réemploi mis en œuvre, le stockage carbone, la mutualisation des espaces, etc…

D’autres démarches ont aussi vu le jour, comme la démarche Quartier Energie Carbone.

Démarche Quartier Energie Carbone

La démarche Quartier Energie Carbone a été publiée et est le fruit d’un travail collaboratif entre plusieurs structures, notamment l’ADEME, le CSTB, Elioth, Certivéa et Effinergie.

Dans la même dynamique que le label BBCA Quartier, l’idée est d’évaluer selon différents indicateurs les émissions de CO2 d’un quartier et d’être en mesure de les ramener à une unité de mesure compréhensible par tous qu’est l’émission rapportée par usager.

Via la réalisation des bilans de GES par le logiciel Urban Print, il est possible de comparer les dispositions prévues par rapport à un scénario réglementaire et un scénario optimisé lorsque l’on pousse l’ensemble des curseurs vers des performances très ambitieuses.

L’objectif de cette méthode n’est pas forcément d’atteindre une performance précise visée mais d’être en mesure de jauger l’impact de chaque décision sur le bilan carbone global.

Des référentiels territoriaux mettant en application ces démarches

Différents référentiels régionaux, c’est-à-dire adaptés au contexte environnemental, social, économique d’un territoire, existent et mettent en avant les démarches bas carbone à l’échelle quartier. C’est le cas par exemple du référentiel Energie Bas Carbone de Rennes Métropole, qui accentue la performance de ses aménagements sur le volet énergétique mais également sur le volet carbone, à travers la réalisation d’un bilan de gaz à effet de serre selon la méthode Quartier Energie Carbone. Mais ce bilan ne servira pas seulement à quantifier les émissions mais à généraliser la comparaison de scénarios différents pour prendre les meilleures décisions ensuite en connaissance de cause.

Des exigences sont attendues ainsi que la justification des choix opérés sur le projet.

La première version du label BBCA quartier est parue en novembre 2022 faisant à la suite du label déjà disponible pour les bâtiments en construction neuve ou en rénovation. Issu de réflexions environnementales prenant racines dans la nécessité de faire diminuer l’empreinte carbone moyenne d’un français à 2 tCO2eq/an en 2050, alors qu’aujourd’hui nous nous situons autour de 9 tCO2eq/an en moyenne, ce label vient quantifier la majorité des postes émetteurs de CO2 d’un habitant : mobilité, habitation, eau, déchets, énergie…En effet c’est principalement à l’échelle du quartier que l’on va pouvoir influencer les comportements et par conséquent les émissions de GES d’un usager. L’offre de logements et commerces (en prenant en compte la performance des bâtiments matériaux et énergie), l’offre de mobilité (système vélo, transport en commun, aire de covoiturage, distances quant aux bassins de vie), l’offre de services locaux (alimentation, ateliers de réparation, recyclerie), l’offre de gestion des biodéchets et déchets, l’éclairage public, tous ces éléments issus de la « conception » d’un quartier auront des conséquences non négligeables en phase d’exploitation, c’est-à-dire quand le quartier vivra de lui-même.

Le label BBCA résume ces différents postes dans 4 indicateurs : viabilisation, énergie, construction et aménagement.

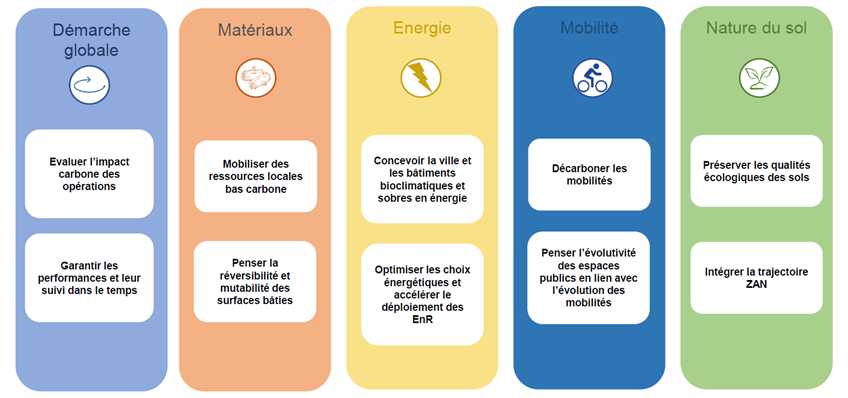

Figure 2 : Objectifs stratégiques de la démarche Energie Bas Carbone

Nous pouvons notamment citer le volet mobilité dans lequel est intégré pleinement la question du bas carbone et va demander d’anticiper l’évolutivité des espaces publics et les besoins de stationnement dans le but de les optimiser et réduire. Il ne s’agit pas simplement de distribuer au regard du PLU des places en fonction des logements construits.

Sans s’inscrire dans ces démarches, quelles sont les questions fondamentales à se poser ?

En dehors des démarches dans lesquelles les projets peuvent s’inscrire, nous déclinons 6 piliers fondamentaux à intégrer dans toute nouvelle réflexion d’aménagement urbain qui sont :

Ainsi, des référentiels permettent aux opérateurs urbains d’être guidés et accompagnés dans l’intégration d’une réflexion globale bas carbone d’un quartier, mais cette réflexion ne saurait être résumée à un seul bilan de gaz à effet de serre. Il est nécessaire de se recentrer autour de questions fondamentales que sont le « où » et le « pourquoi » avant de chercher à répondre au «comment» .

Pour aller plus loin :

Label BBCA : https://www.batimentbascarbone.org/bbca-quartier/

Démarche Quartier Energie Carbone : https://librairie.ademe.fr/cadic/7351/methode-quartier-energie-carbone-2022.pdf

Page 3 sur 51