Vizea île de France

Vizea Sud-Est

Vizea Grand-Ouest

Vizea Sud-Ouest

Cela fait deux ans que la RE2020 régit les constructions neuves : elle est applicable aux bâtiments à usage d’habitation depuis le 1er janvier 2022 et plus récemment aux bâtiments de bureaux et d’enseignement. En apportant son lot de nouveautés, notamment en intégrant le volet carbone de la construction à la réglementation, la RE2020 a également fait évoluer la manière de considérer le confort thermique au sein des bâtiments.

Le confort thermique était auparavant traduit par la TIC (Température Intérieure Conventionnelle). Pour rappel cet indicateur représentait la température maximale atteinte dans un bâtiment durant une période de fortes chaleurs. Seul bémol, cet indicateur était bien souvent décorrélé des sensations d’inconfort thermique perçues par les usagers des bâtiments. Pour traiter le problème différemment, la RE2020 a évolué, laissant de côté la TIC pour intégrer un nouvel indicateur, le Degré-Heure (DH / °C.h), censé être plus représentatif de l’inconfort thermique.

Alors, qu’en est-il ? Cet indicateur est-il réellement plus pertinent ?

Les degrés-heures, de quoi parlons-nous ?

Il s’agit d’un indicateur qui calcule l’écart entre la température ressentie dans le bâtiment et la température de confort (fixée à 28°C en journée), et qui somme cet écart heure par heure.

Pour donner un exemple simple, supposons que lors d’une journée, la température ressentie au sein d’un bâtiment était de 30°C à 16h, et de 29°C à 17h.

Cela donnera au total +3 DH sur la plage considérée

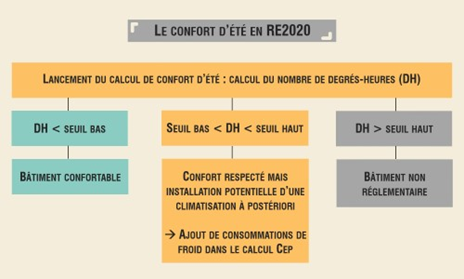

Deux seuils sont définis pour les Degrés-Heures (DH) :

Le calcul intègre donc des consommations de froid additionnelles pour pénaliser les projets qui ne prennent pas suffisamment en compte le confort thermique. Mais est-ce suffisant ?

Voyons comment ces pénalités sont calculées et si elles sont suffisamment contraignantes pour pousser les concepteurs à faire les efforts nécessaires au confort thermique.

La méthode de calcul des pénalités

Les pénalités de consommation de froid additionnel sont calculées, en énergie primaire, selon la formule suivante :

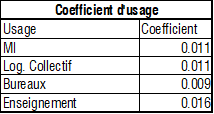

Pénalité froid = Coefficient d' usage * Variable_DH * Coefficient zone climatique et altitude

Avec :

Prenons un immeuble de logement collectifs situé en Ile-de-France (altitude <400m) :

Au maximum, ce bâtiment aura donc une pénalité de consommation de froid d’une valeur de :

kWh.EP/m².an

Le même immeuble situé à Lyon aurait une consommation additionnelle de +10 kWh.EP/m².an ; à Marseille, cela donnerait +12 kWhEP/m².an.

En comparaison au CEPmax, cela représenterait respectivement : +9% de consommations à Paris ; +11% à Lyon ; +15% à Marseille.

Le lien avec le confort d’été, et la traduction dans le CEP & CEPnr

Comme indiqué plus haut, les degrés-heures comptabilisent à chaque heure le nombre de degrés au-dessus de la limite de confort.

En simplifiant, la limite haute de 1250 DH équivaut à 25 jours pendant lesquels la température diurne ressentie serait de 30°C pour un seuil à 28°C, et la température nocturne serait de 28°C pour un seuil à 26°C.

Dans cet exemple, en nous situant dans le pire des cas donc, la méthode de calcul sanctionne un bâtiment qui génère 25 jours d’inconfort par une consommation additionnelle de 9% à 15% du CEPmax selon la zone géographique.

Si on compare ces données à celles des guides pédagogiques RE2020 du gouvernement, on peut voir que les consommations additionnelles ne sont pas vraiment contraignantes pour la conformité réglementaire des bâtiments en zone H1a.

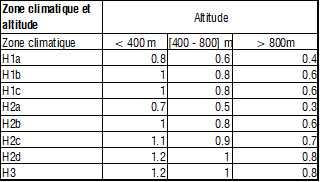

Le graphe ci-dessous montre les résultats de CEPnr pour un bâtiment de 57 logements collectifs avec une enveloppe standard situé en zone H1a :

La majorité des variantes proposée ici respecte le seuil max CEPnr, même en intégrant la consommation de froid additionnelle la plus élevée possible pour un bâtiment de cette zone climatique.

Pour les zones H2d et H3 en revanche, plus souvent soumises aux températures élevées, le respect de cet indicateur est plus contraignant et force à réellement adopter des solutions pour améliorer le confort estival.

Quelles conclusions en tirer ?

Une comparaison simple entre les indicateurs DH, CEP et CEPnr nous montre qu’il est théoriquement possible de construire des bâtiments de logements réglementaires qui présentent un inconfort thermique durable, a minima dans certaines zones climatiques.

Les zones climatiques proches de la mer Méditerranée (H2d, H3) sont plus contraintes par cet indicateur qui y oblige à fournir des efforts de conception plus importants.

L’indicateur Degré-Heures est plus palpable que son ancêtre la TIC et le mécanisme de consommations additionnelles de froid est pertinent. Cependant, il ne se substitue pas à la réalisation d’une Simulation Thermique Dynamique (STD) pour juger du confort thermique d’un bâtiment et celles-ci restent encore la meilleure manière de l’estimer, en parallèle de la RE2020.

En moyenne dans l’hexagone, l’air est 5 à 7 fois plus pollué dans les espaces intérieurs qu’à l’extérieur...Les raisons sont nombreuses mais, dans le bâtiment neuf, les raisons principales sont des « enveloppes» thermiques hyper performantes, des systèmes de ventilation aux débits réglementaires encore trop faibles, et le manque de sensibilisation des usagers.

En considérant que nous respirons 12 000 litres d’air par jour et passons 85% de notre temps dans des lieux clos, le constat d'un coût sanitaire de 19 milliards d’euros par an est sans appel pour la France comprenant :

Voyons comment il est possible de prendre en compte dès maintenant la qualité de l’air (QAI) dans les projets et comment l’améliorer.

Revenons un instant sur la qualité de l’air extérieur (QAE). Au-delà des matériaux de construction et de la performance des systèmes installés dans le bâtiment qui vont conditionner la bonne « évacuation » des polluants, l’implantation du site est un facteur primaire. En effet, c’est le premier indicateur qui va orienter le projet vers une nécessité de renforcer le traitement de l’air et dimensionner les systèmes afin d’y parvenir.

Limiter la pénétration des polluants extérieurs vers l’intérieur est une première étape.

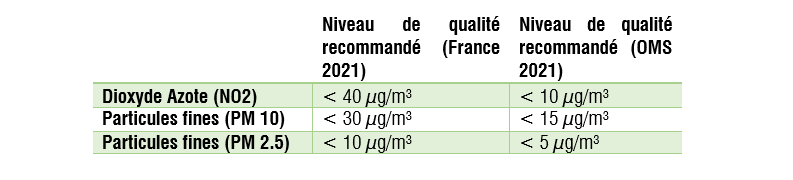

La réglementation française ainsi que l’OMS définissent des seuils de qualité pour certains polluants qui permettent de juger d’une « bonne qualité de l’air. Notons que les écarts entre ces deux entités normatives sont majeurs et laissons le soin aux lecteurs de tirer leurs propres conclusions sur ces objectifs à la lumière des éléments suivants :

Dans les grands centres urbains, la pollution ambiante explique que le traitement de l’air est obligatoire dans nos bâtiments afin de garantir une qualité sanitaire aux usagers.

Vizea, réalisant des analyses de site et vérifiant systématiquement sur les projets qui lui sont confiés la qualité ambiante de l’air, note un dépassement systématique des seuils OMS, par exemple, en Ile-de-France.

Au-delà d’imposer des débits de ventilation minimaux suivant les typologies d’ouvrage, et l’étiquetage sanitaire des produits de construction, la règlementation française est assez avare d’objectifs en termes de QA I(Qualité d'Air Intérieur) pour le secteur du bâtiment. Les plans nationaux santé environnement dont la 4ème version (PNSE 4) a été publiée en 2021 donnent les grandes lignes et objectifs de réduction de la pollution de l’air extérieur entre autres, mais peu de mesures sont prises pour la QAI. Malgré la deuxième phase de relevés in situ pour le secteur du logement réalisée entre 2020 et 2023 afin de mieux comprendre et appréhender l’ampleur et les effets des polluants intérieurs, le sujet en est encore aux prémices alors que son importance se fait de plus en plus ressentir comme en atteste la crise sanitaire de 2020.

La seule mesure notable de « contrôle » réglementaire de la bonne QAI dans les logements consiste en la demande de réaliser une vérification des installations à la réception des ouvrages via le diagnostic « Promevent ».

Selon le PNSE 4, la source principale de pollution en logements est le sous débit du système de ventilation qui provoque des accumulations de particules et l’augmentation de l’humidité.

Concernant les autres typologies depuis 2018 les établissements accueillant des populations sensibles en continu (ERP de type écoles, crèches, collèges …) ont la nécessité règlementaire de surveiller la QAI. Une évolution du dispositif en 2023 inscrit la nécessité de contrôles plus réguliers :

En 2025 la réglementation sera renforcée avec une extension des ERP concernés : structures sociales, médico-sociales et de santé, établissements pénitentiaires pour mineurs.

En synthèse, malheureusement les lignes directrices sont limitées en ce qui concerne la phase de conception et de livraison des bâtiments, avec peu ou pas d’objectifs réglementaires à atteindre.

Le meilleur moyen d’assurer et d'attester un suivi de la qualité de l’air de la conception à la livraison du bâtiment (voire à la phase exploitation) est de se reposer sur des labels et certifications.

Du côté des logements, il existe par exemple la certification NF Habitat portée par CERQUAL et plus spécifiquement le Profil Air Intérieur qui lui est lié.

Pour le tertiaire il existe la certification HQE BD portée par CERTIVEA via son thème qualité de l’air et la possibilité de le pousser à des niveaux supérieurs, ou encore le labeln WELL, dédiée au bien-être de l’occupant.

Sur ces deux typologies également, des propositions indépendantes de tout cadre de certification se développent :

Bien que le label ou la certification ne garantisse pas, en soi, un résultat « conforme », ces éléments permettent le suivi du thème qualité de l’air tout au long de l’opération, évitant les dérives et imposant des points de contrôles et de suivi réguliers pour améliorer la réponse globale du projet.

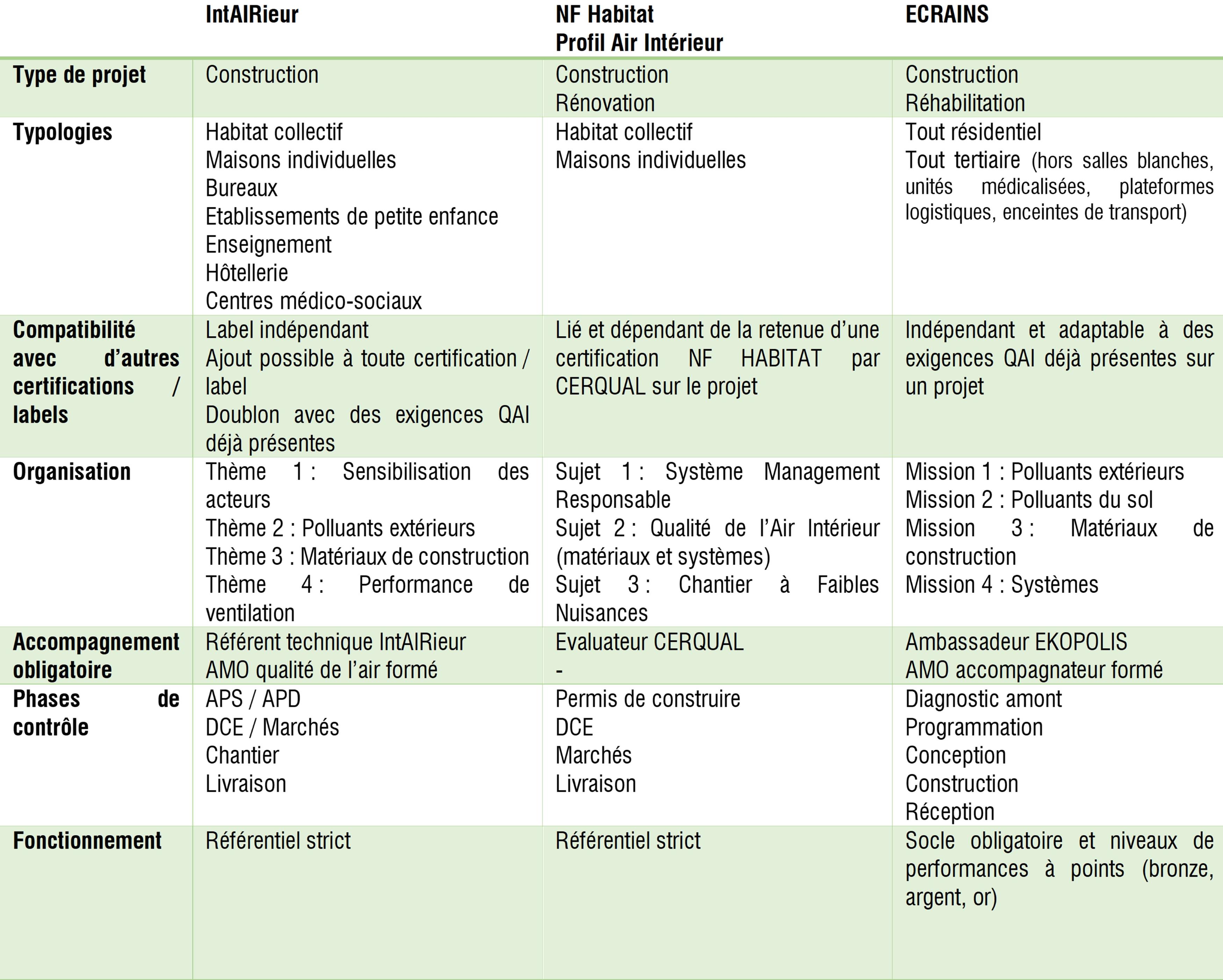

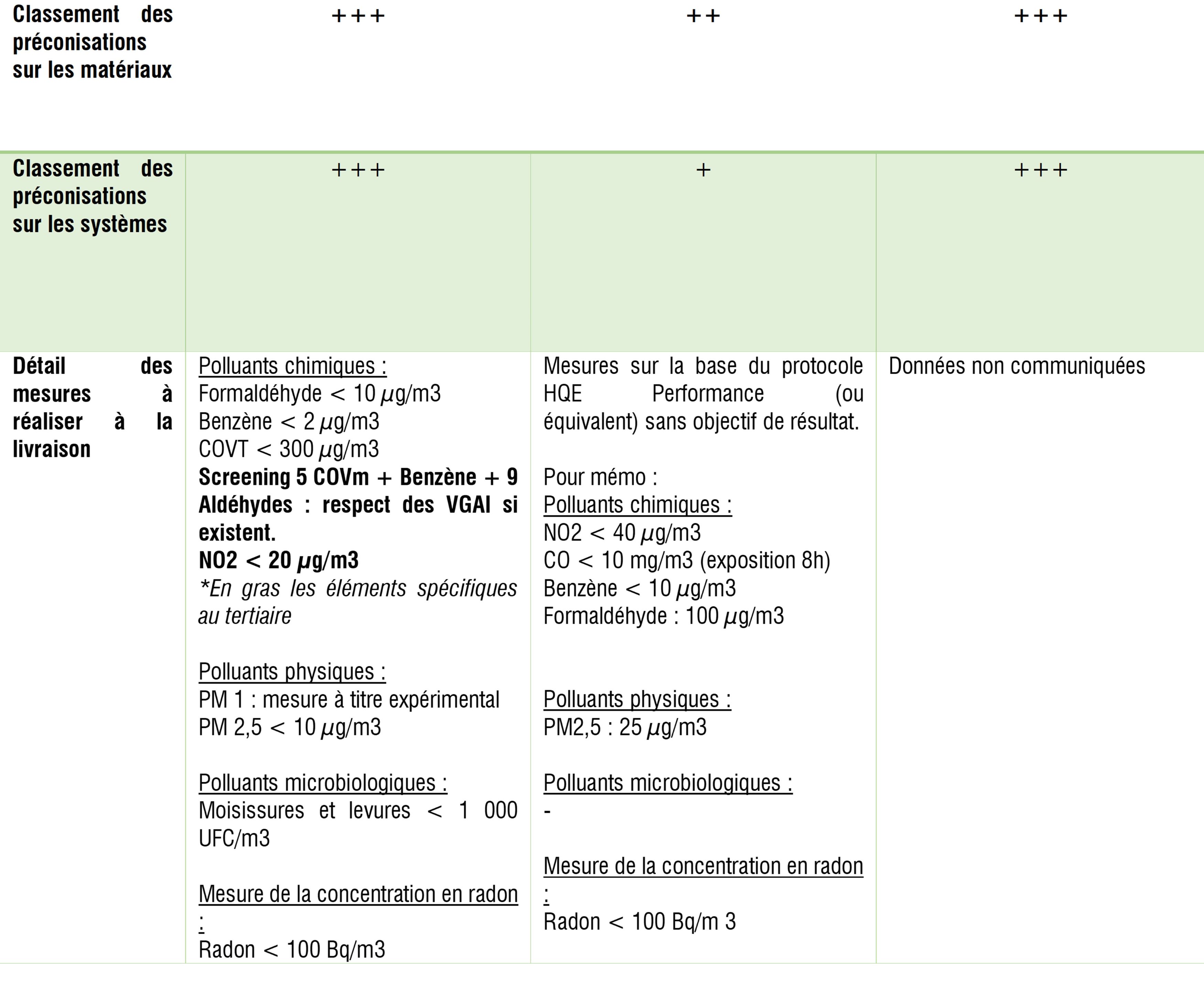

Le tableau ci dessous dresse un comparatif synthétique de quelques-uns des exemples précités afin d’aider à orienter le choix :

Ce tableau montre que les référentiels les plus polyvalents sont le label IntAIRieur et la démarche ECRAINS.

Ils peuvent être prévus facilement en complément d’autres certifications / labels sur les projets et apportent des plus-values non négligeables à la maîtrise de la QAI.

ECRAINS apparait comme plus adaptable aux différents projets en proposant le choix des exigences et différents niveaux de résultats.

Création : jeudi 25 janvier 2024 14:58 Écrit par Romain MASSE

Nouvelle démarche Ecoquartier, quartiers durables franciliens (QDF), quartiers bas carbone (BBCA), HQE aménagement durable… Plusieurs outils existent aujourd’hui pour accompagner et guider les collectivités et acteurs de l’aménagement dans la réalisation d’opérations d’aménagement durable exemplaires.

Afin d’intégrer au mieux les enjeux environnementaux et de décarbonation nous vous invitons à un webinaire le jeudi 13 juin à 11h pour échanger sur ces leviers stratégiques à l’échelle urbaine, avec les interventions de :

Le webinaire sera animé par Jean-François PAPOT, Directeur Général, Vizea.

3 raisons d’assister à notre webinaire

Vous ne pouvez pas y participer ? Inscrivez-vous et nous vous enverrons le lien en replay.

Création : 19 avril 2024 - Écrit par Matthieu CHAMBRETTE

Depuis 2021, la loi Climat instaure la réalisation une étude sur l’optimisation de la densité des constructions pour les opérations soumises à évaluation environnementale dans le cadre de l’étude d’impact relative au projet.

L’article L300-1-1 du Code de l’urbanisme indique que « Toute action ou opération d'aménagement soumise à évaluation environnementale en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement doit faire l’objet : « D'une étude d'optimisation de la densité des constructions dans la zone concernée, en tenant compte de la qualité urbaine ainsi que de la préservation et de la restauration de la biodiversité et de la nature en ville. »

En quoi consiste cette étude de densité ?

L’étude de densité accompagne les projets d’aménagements dans une perspective de sobriété foncière. Elle participe à la recherche d’optimisation des espaces à urbaniser en intégrant conciliation et équilibre entre le choix d’un espace urbain qualitatif et le maintien du maillage écologique existant.

Pour cela, l’étude de Vizea s’appuie sur différentes mesures clés :

Vizea accompagne ensuite les porteurs de projets dans la recherche de solutions avec l’élaboration de mesure ERC (Eviter, Réduire et Compenser).

Sur quels périmètres est réalisée l’étude ?

Elle porte sur 2 périmètres :

Processus de Vizea

Dans un premier temps, VIZEA pose le contexte du projet et les ambitions nationales et analyse le contexte réglementaire général avec l’appui des documents cadres dans lesquels s’inscrit l’étude de densité.

L’évaluation de l’artificialisation ?

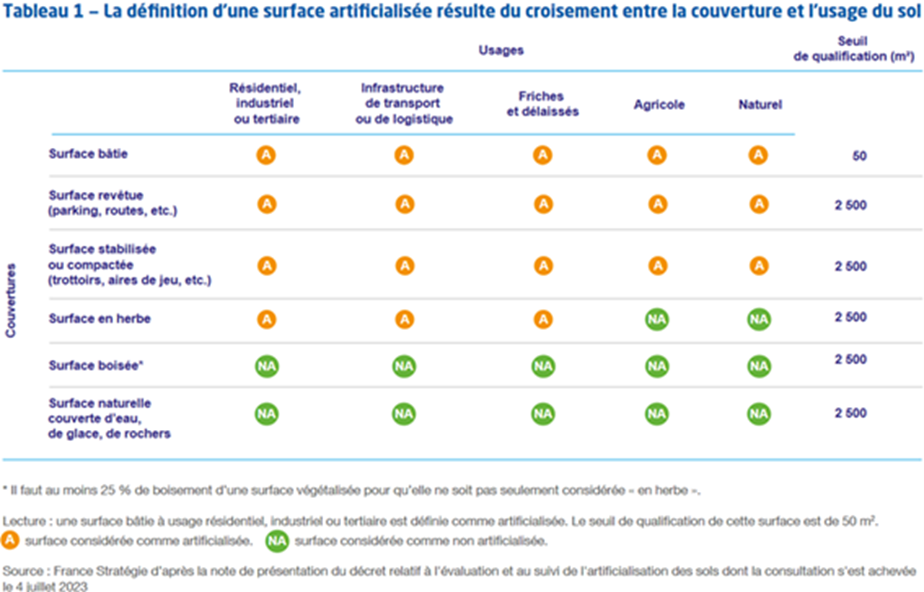

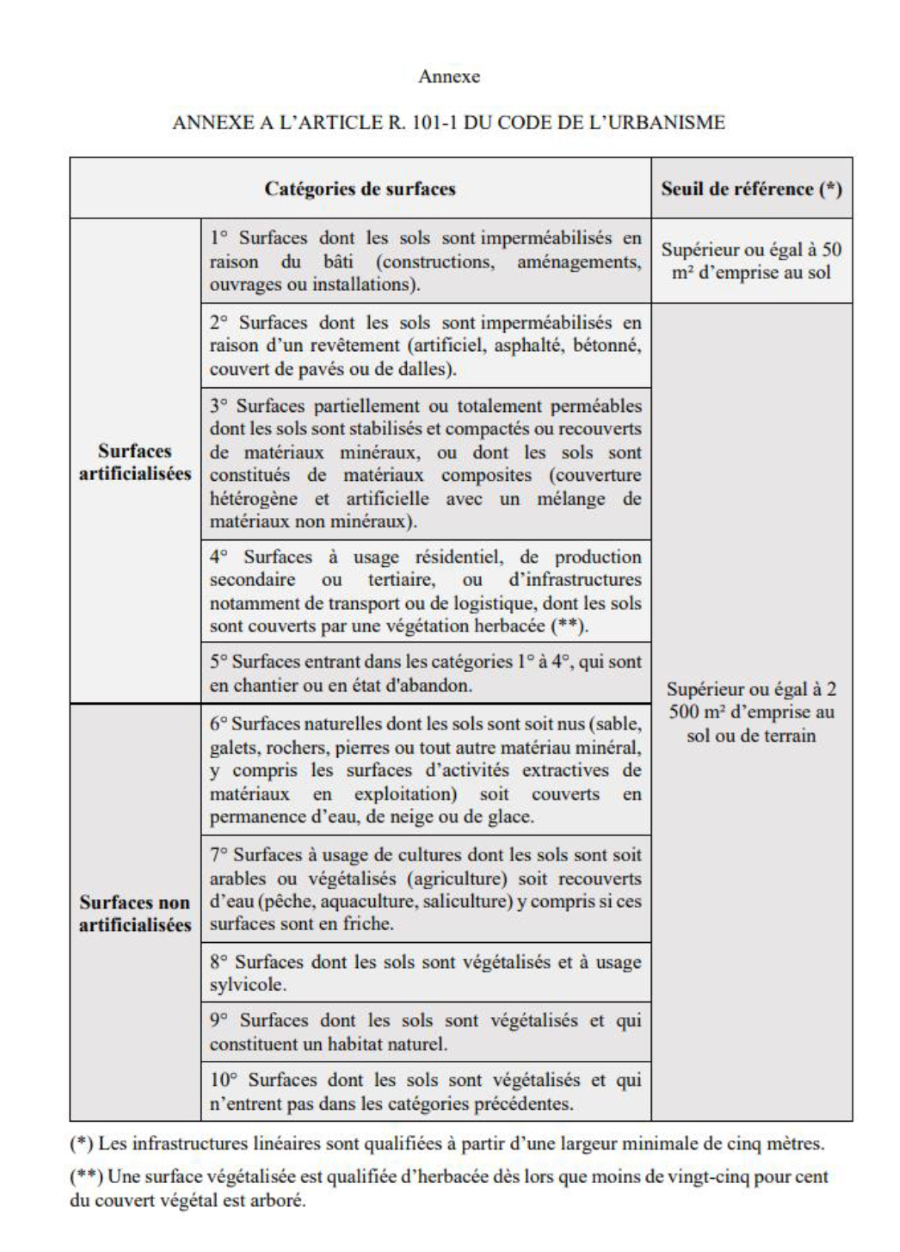

Cette mesure de l’artificialisation repose sur l’identification de l’artificialisation des sols entre l’année de référence 2013 et aujourd’hui. Pour définir si un espace est artificialisé ou non, nous nous basons sur la définition du décret n° 2023-1096 du 27 novembre 2023 relatif à l’évaluation et au suivi de l’artificialisation des sols que le tableau ci-dessous illustre :

Exemple : Si une surface en herbe, inférieure ou supérieure à 2 500 m² est située sur un espace de friche ou de délaissé, le périmètre est classé comme artificialisé. En revanche, si cet espace est boisé sur 25 % de sa surface a minima, alors le périmètre est classé comme boisé et donc non-artificialisé. => possible de le mettre sous forme de « test » ludique.

Nous appliquons cette méthodologie à l’échelle du périmètre élargi pour comprendre le contexte global, pour pouvoir comparer les résultats à l’échelle du périmètre projet et ainsi analyser plus précisément les propositions du projet.

La mesure de l’artificialisation des sols prend la forme d’un % d’artificialisation ou de désartificialisation aux différents stades et différentes échelles. Vizea évalue ensuite si le projet participe ou non à limiter ou même à réduire l’artificialisation des sols.

L’évaluation de la densité : d’habitat et humaine ?

La réflexion est principalement portée à l’échelle du périmètre élargi. Comme précisé précédemment, le choix du périmètre élargi dépend de la localisation du projet, l’échelle peut être communale ou infra-communale.

Pour l’évaluation de la densité d’habitat, notre évaluation repose sur l’identification des espaces d’habitat en 2013 à l’échelle élargie et sur l’évolution du nombre de logements.

Pour la densité humaine, elle repose sur l’identification de la superficie d’espaces urbanisés au sens strict ainsi que sur le nombre d’habitants et d’emplois.

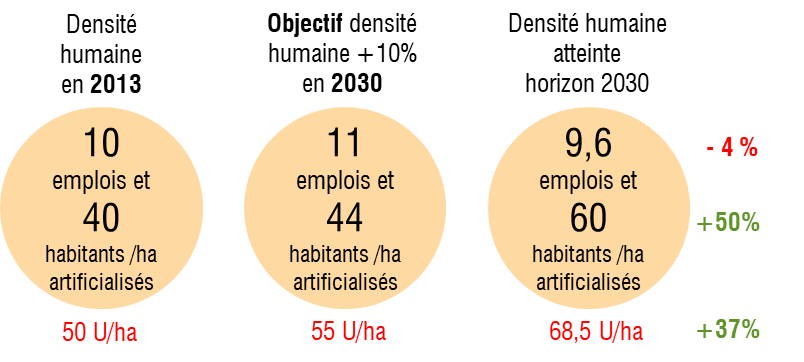

Nous modélisons ensuite les objectifs visés par les documents cadres à partir des densités d’habitat et humaine moyennes en 2013 à l’échelle du périmètre élargi et du périmètre de l’opération (si données disponibles).

Enfin, nous calculons les densités d’habitat et humaine futures avec l’ensemble des projet prévus d’ici à 2030 et les analysons pour définir si elles répondent ou non aux objectifs visés.

Pour ces deux évaluations de densité, Vizea dissocie l’apport de densité du projet étudié de celui de l’ensemble des projets à l’échelle du périmètre élargi pour visualiser au mieux la contribution propre du projet à cette échelle.

Etude de la qualité urbaine et de la biodiversité ?

En parallèle des questions d’artificialisation et de densification, l’étude traite également qualitativement l’insertion du projet dans l’environnement du périmètre élargi en intégrant les notions de qualité architecturale, urbaine, paysagère et de développement de la biodiversité. Vizea analyse finement ces questions urbaines et environnementales en développant des axes de réflexions spécifiques afin de faciliter la lecture des informations gravitant autour des questions de densité bâtie.

Quelles conclusions ?

L’étude de l’évolution de l’artificialisation des sols, de la densité d’habitat et humaine permet une meilleure analyse des programmations proposées par les projets en les croisant avec les occupations actuelles des périmètres et les objectifs attendus par les documents cadres.

La réalisation de ces études permet à Vizea de faire ressortir dans certains cas le manque de densification apporté par le projet au vu de l’artificialisation des sols ou de sa faible diminution, ou à l’inverse, la sur densification et l’artificialisation accrue non nécessaires apportées par le projet devant être requestionnées par l’ensemble des acteurs.

Création : 4 avril 2024 - Écrit par Jean-Sébastien SIMON

Depuis la condamnation de l'État en 2017 par le Conseil d'État, des avancées notables ont été réalisées pour réduire les particules fines. Cependant, en 2023, Paris et Lyon demeurent des points de préoccupation en raison des niveaux élevés de dioxyde d'azote. Une étude en Île-de-France indique que des actions supplémentaires sont nécessaires pour respecter les normes actuelles et anticiper les seuils plus stricts de 2030 et 2035, soulignant l'urgence d'une action transversale.

En 2017, le Conseil d'État a condamné l'État français à mettre en œuvre des plans visant à réduire les concentrations de particules fines (PM10) et de dioxyde d'azote (NO2) dans 13 zones urbaines, afin de respecter les normes européennes de qualité de l'air.

Face à des résultats insatisfaisants en 2020 dans 8 de ces zones, le Conseil d'État a infligé une astreinte de 10 millions d'euros par semestre de retard.

Aujourd'hui, bonne nouvelle : les particules fines ne dépassent plus les seuils réglementaires dans aucune zone urbaine.

La décision du Conseil d'État de 2017 sur la concentration en particules fines est considérée comme exécutée, marquant un progrès significatif vers un environnement plus sain.

Cependant, la lutte pour un air plus pur n'est pas terminée.

Si les niveaux actuels de dioxyde d'azote (NO2) sont désormais respectés à Toulouse et Aix-Marseille, Paris et Lyon demeurent des zones de préoccupation majeure. Le Conseil d'État constate que malgré des mesures déjà en place et à venir, les seuils de NO2 sont toujours significativement dépassés dans ces deux villes.

À Lyon, une station de mesure continue de signaler des dépassements, tandis qu'à Paris, où le seuil réglementaire de 40 μg/m3 a été dépassé dans plusieurs stations, la révision du plan de protection de l'atmosphère est en cours, mais aucune mesure immédiate n'a été mise en œuvre.

La persistance de cette situation conduit le Conseil d'État à condamner l'État à deux astreintes minorées de 5 millions d'euros, allouées à des organismes et associations engagés dans la lutte contre la pollution de l'air, reflétant la nécessité de renforcer les actions pour atteindre les normes dans les plus brefs délais.

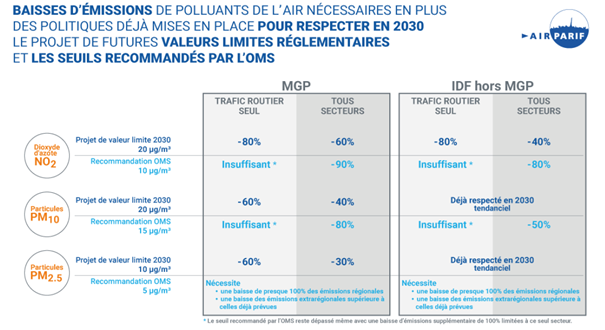

En Île-de-France, une étude menée par AirParif et financée précisément par les amendes infligées à l'État analyse les conséquences pour l'Île-de-France du respect des seuils européens actuels et à venir.

Selon cette étude, les politiques déjà mises en place pour limiter les émissions de polluants de l'air doivent conduire d'ici 2025 au respect de la valeur limite pour le NO2 (40 µg/m3 en moyenne annuelle) sur la zone de la région IDF située en dehors de la Métropole du Grand Paris (MGP).

En revanche, respecter la valeur limite actuelle pour le NO2 au sein de la MGP d'ici 2025 nécessiterait, en plus des politiques déjà mises en place, des actions conduisant :

Les valeurs limites des autres polluants de l'air - particules (PM10), particules fines (PM2.5), dioxyde de soufre (SO2) - étaient respectées en 2022 sur l'ensemble de l'IDF et le seront aussi en 2025.

Si la situation semble s'améliorer, elle n'est pas pour autant encore à la hauteur des enjeux sanitaires.

La proposition de révision de la Directive Air portée par le Parlement européen projette d'abaisser ces valeurs limites en 2030, puis à nouveau en 2035 pour les aligner sur les seuils recommandés par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), au regard de l'évolution des connaissances de l'impact sur la santé de la pollution de l'air.

Ces projets de nouvelles valeurs limites nécessiteraient, pour les respecter à ces échéances, des baisses d'émissions de polluants de l'air plus importantes que celles déjà enclenchées. La figure suivante illustre l'ampleur des efforts encore à produire en Île-de-France :

Extrait de la note pour décideur publié par AirParif

À titre d'exemple, le seul respect des valeurs prévues pour 2030 impliquerait, pour réduire de 80% des émissions de NOx du trafic routier dans la Métropole du Grand Paris (MGP) nécessaire pour respecter la valeur limite réglementaire en 2030, par exemple, l'élimination des émissions des véhicules diesel restants en 2030 grâce à une transition vers le vélo, les transports en commun et les véhicules électriques.

De manière similaire, la baisse additionnelle de 40% des émissions de PM10 et de 30% des émissions de PM2.5 dans l'ensemble des secteurs d'émissions de la MGP pour atteindre les normes réglementaires en 2030 correspondrait à la suppression des émissions de PM10 provenant des véhicules particuliers et utilitaires légers prévus en 2030.

Ces réductions pourraient être réalisées en favorisant le vélo, les transports en commun, le fret ferroviaire, en diminuant le poids des véhicules en circulation et en adoptant des améliorations technologiques pour réduire l'abrasion des pneus.

En outre, pour le secteur résidentiel, remplacer 50% des moyens de chauffage au bois par des alternatives non émettrices de polluants de l'air ou rénover thermiquement tous les logements chauffés au bois, entraînant une réduction de moitié de la consommation d'énergie pour le chauffage, serait nécessaire. Pour le secteur de la construction, une réduction de moitié des émissions de PM10 prévues à cette échéance serait également exigée.

En ce qui concerne les seuils de l'OMS (et donc 2035 dans le projet de directive européenne), les seuls efforts sur le secteur des transports routiers ne seront pas suffisants.

Alors que des progrès sont accomplis, une action transversale est cruciale pour relever les défis persistants de la qualité de l'air en France. La sensibilisation et l'engagement sont nécessaires pour garantir un avenir plus propre et plus sain.

Les liens suivants complètent cet article :

Les émissions de gaz à effet de serre sont aujourd’hui évaluées et maitrisées à l’échelle du bâtiment, depuis l’expérimentation E+C- qui a vu le jour en 2016 et maintenant grâce à la RE2020 applicable depuis 2022 pour certaines typologies de bâtiment (bâtiments à usage d’habitation, bureaux, enseignement, extension, bâtiments provisoires).

Les quartiers, de par les travaux d’aménagement qui sont réalisés lors de leur création ou renouvellement (travaux de voirie, aménagements d’espaces végétalisés, éclairage, nouvelles constructions ou rénovations, gestion des déchets) engendrent d’importantes quantités de gaz à effet de serre. Mais ces émissions restent peu quantifiées et lorsqu’elles le sont, elles ne sont pas transposées en un indicateur performant ou efficace permettant de prendre des décisions de conception, et par conséquent de les réduire.

A l’heure ou la réduction des émissions de CO2 est plus que nécessaire, et ce dans l’ensemble des secteurs d’activité, il n’est plus envisageable de programmer des nouvelles opérations d’aménagement urbain sans considérer les émissions, et sans les intégrer au processus de programmation de celles-ci.

Alors des démarches volontaires et des labels dits « bas carbone » voient le jour et permettent aux maitrises d’ouvrage d’inscrire leurs opérations dans une dynamique, à minima de compréhension des enjeux, sinon de prise de décision en cohérence avec un quartier bas carbone.

Faisons un tour d’horizon de ces différentes démarches.

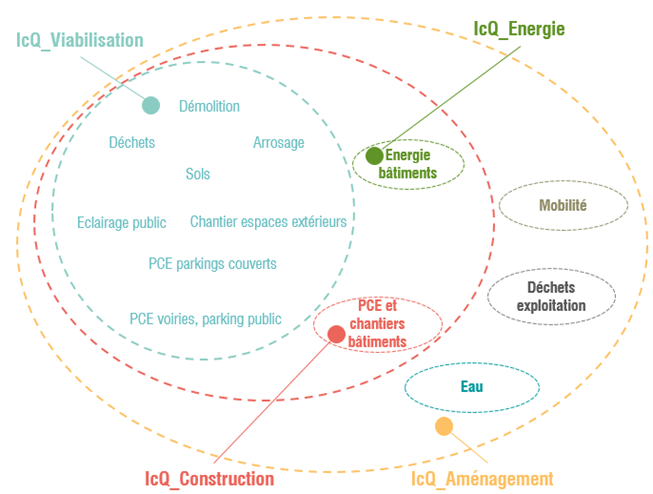

Figure 1 : Indicateurs du label BBCA

Via un suivi du label, du démarrage d’une opération jusqu’à la livraison des bâtiments et espaces publics, le label permet d’avancer graduellement dans la connaissance et l’évaluation des émissions de GES du quartier.

Les premières phases consistent dans la précision des performances attendues, les orientations structurantes à considérer pour y arriver. Les performances et moyens sont ensuite déclinés à l’échelle des différents documents d’urbanisme tels que le CPAUPE (cahier des clauses architecturales urbaines paysagères et environnementales), les fiches de lot, les cahiers de clause de cession de terrain, DCE, actes de vente …

Les opérateurs de quartier réaliseront par la suite les études d’analyse de cycle de vie associées à leur périmètre parcellaire de manière à vérifier l’atteinte des ambitions visées.

Le label BBCA a également la particularité de valoriser au-delà de la réduction des émissions de CO2 réalisée, les pratiques vertueuses intégrées au projet telles que les matériaux issus du réemploi mis en œuvre, le stockage carbone, la mutualisation des espaces, etc…

D’autres démarches ont aussi vu le jour, comme la démarche Quartier Energie Carbone.

Démarche Quartier Energie Carbone

La démarche Quartier Energie Carbone a été publiée et est le fruit d’un travail collaboratif entre plusieurs structures, notamment l’ADEME, le CSTB, Elioth, Certivéa et Effinergie.

Dans la même dynamique que le label BBCA Quartier, l’idée est d’évaluer selon différents indicateurs les émissions de CO2 d’un quartier et d’être en mesure de les ramener à une unité de mesure compréhensible par tous qu’est l’émission rapportée par usager.

Via la réalisation des bilans de GES par le logiciel Urban Print, il est possible de comparer les dispositions prévues par rapport à un scénario réglementaire et un scénario optimisé lorsque l’on pousse l’ensemble des curseurs vers des performances très ambitieuses.

L’objectif de cette méthode n’est pas forcément d’atteindre une performance précise visée mais d’être en mesure de jauger l’impact de chaque décision sur le bilan carbone global.

Des référentiels territoriaux mettant en application ces démarches

Différents référentiels régionaux, c’est-à-dire adaptés au contexte environnemental, social, économique d’un territoire, existent et mettent en avant les démarches bas carbone à l’échelle quartier. C’est le cas par exemple du référentiel Energie Bas Carbone de Rennes Métropole, qui accentue la performance de ses aménagements sur le volet énergétique mais également sur le volet carbone, à travers la réalisation d’un bilan de gaz à effet de serre selon la méthode Quartier Energie Carbone. Mais ce bilan ne servira pas seulement à quantifier les émissions mais à généraliser la comparaison de scénarios différents pour prendre les meilleures décisions ensuite en connaissance de cause.

Des exigences sont attendues ainsi que la justification des choix opérés sur le projet.

La première version du label BBCA quartier est parue en novembre 2022 faisant à la suite du label déjà disponible pour les bâtiments en construction neuve ou en rénovation. Issu de réflexions environnementales prenant racines dans la nécessité de faire diminuer l’empreinte carbone moyenne d’un français à 2 tCO2eq/an en 2050, alors qu’aujourd’hui nous nous situons autour de 9 tCO2eq/an en moyenne, ce label vient quantifier la majorité des postes émetteurs de CO2 d’un habitant : mobilité, habitation, eau, déchets, énergie…En effet c’est principalement à l’échelle du quartier que l’on va pouvoir influencer les comportements et par conséquent les émissions de GES d’un usager. L’offre de logements et commerces (en prenant en compte la performance des bâtiments matériaux et énergie), l’offre de mobilité (système vélo, transport en commun, aire de covoiturage, distances quant aux bassins de vie), l’offre de services locaux (alimentation, ateliers de réparation, recyclerie), l’offre de gestion des biodéchets et déchets, l’éclairage public, tous ces éléments issus de la « conception » d’un quartier auront des conséquences non négligeables en phase d’exploitation, c’est-à-dire quand le quartier vivra de lui-même.

Le label BBCA résume ces différents postes dans 4 indicateurs : viabilisation, énergie, construction et aménagement.

Figure 2 : Objectifs stratégiques de la démarche Energie Bas Carbone

Nous pouvons notamment citer le volet mobilité dans lequel est intégré pleinement la question du bas carbone et va demander d’anticiper l’évolutivité des espaces publics et les besoins de stationnement dans le but de les optimiser et réduire. Il ne s’agit pas simplement de distribuer au regard du PLU des places en fonction des logements construits.

Sans s’inscrire dans ces démarches, quelles sont les questions fondamentales à se poser ?

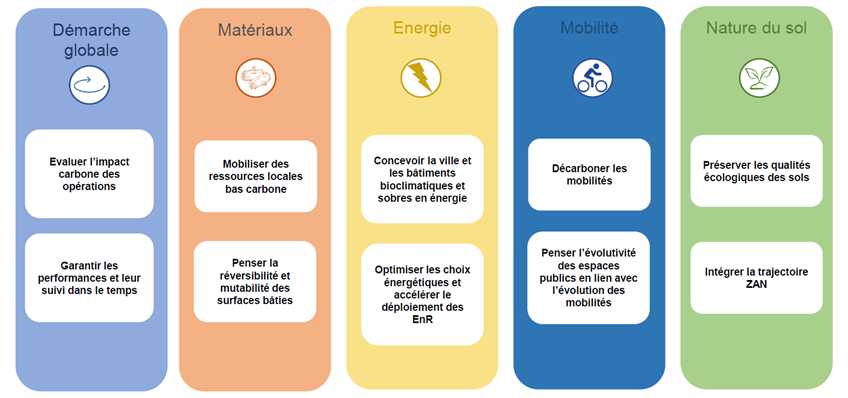

En dehors des démarches dans lesquelles les projets peuvent s’inscrire, nous déclinons 6 piliers fondamentaux à intégrer dans toute nouvelle réflexion d’aménagement urbain qui sont :

Ainsi, des référentiels permettent aux opérateurs urbains d’être guidés et accompagnés dans l’intégration d’une réflexion globale bas carbone d’un quartier, mais cette réflexion ne saurait être résumée à un seul bilan de gaz à effet de serre. Il est nécessaire de se recentrer autour de questions fondamentales que sont le « où » et le « pourquoi » avant de chercher à répondre au «comment» .

Pour aller plus loin :

Label BBCA : https://www.batimentbascarbone.org/bbca-quartier/

Démarche Quartier Energie Carbone : https://librairie.ademe.fr/cadic/7351/methode-quartier-energie-carbone-2022.pdf

Les dernières actualités concernant les incendies dans les Alpes-Maritimes au mois d’avril en France, ainsi que ceux survenus au Canada en juin/juillet/août et toujours en cours (pour ne nommer qu’eux), nous remettent face à une des réalités des conséquences du changement climatique et une réalité de nos étés. Et même si la France semble avoir été épargnée en 2023 pendant les congés estivaux, cette réalité commence à être prise avec plus de sérieux d’avant.

Et oui, nos forêts brûlent alors qu’il s’agit d’un des écosystèmes les plus importants pour la séquestration carbone à l’échelle mondiale et que l’ensemble des stratégies de décarbonation comptent sur elles.

Quelques chiffres pour savoir de quoi nous parlons :

Peut-on alors continuer à compter sur la séquestration carbone réalisée par nos forêts si elles brûlent avant ?

La séquestration carbone, ou plus exactement la séquestration du dioxyde de carbone est le processus de stockage de carbone hors de l’atmosphère.

Etant donné que les gaz à effet de serre sont responsables du réchauffement climatique, ils doivent d’une part être réduits à long terme et séquestrés ou stockés par des puits de carbone pour les émissions résiduelles que l’on peut éviter.

Différentes typologies de séquestration existent aujourd’hui, certaines plus controversées que d’autres, notamment lorsqu’il s’agit de processus artificiels, du fait de leurs émissions carbone pour en capter (cela réduisant donc le bénéfice de la séquestration).

La séquestration dite naturelle ou biologique est le processus naturel d’équilibre du cycle du CO2 : du CO2 est capté par des écosystèmes (biomasse, océans…) et de l’oxygène est libéré en échange.

A regarder plus précisément la séquestration naturelle, celle-ci peut être subdivisée en sous-catégories :

Différentes typologies d’espaces naturels contribuent ainsi à compenser les quantités mondiales de gaz à effet de serre émises chaque année par les activités humaines. Ces surfaces, ayant eu tendance à se réduire depuis de nombreuses années du fait de l’urbanisation et de l’accroissement de la population mondiale, doivent être préservées et augmentées dans les prochaines années pour justement jouer ce rôle de séquestration et de compensation carbone.

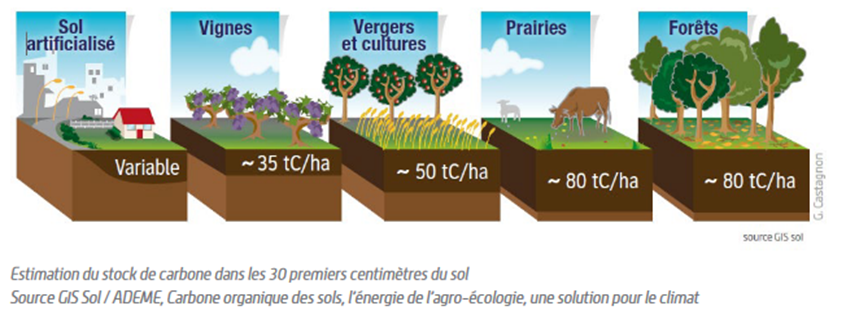

A titre d’exemple, le CEREMA dans l’un de ses rapports sur les puits de carbone illustre les quantités de carbone moyennes stockées par typologie :

Figure 1 : Rapport Cerema, puits de carbone

La forêt est donc bien un milieu contributeur et important de la chaîne de captation du carbone. Les océans, poumon de la planète bleu, sont de plus en plus touchés par le réchauffement climatique et par l’acidification de l’eau ce qui limite leur capacité à stocker du carbone.

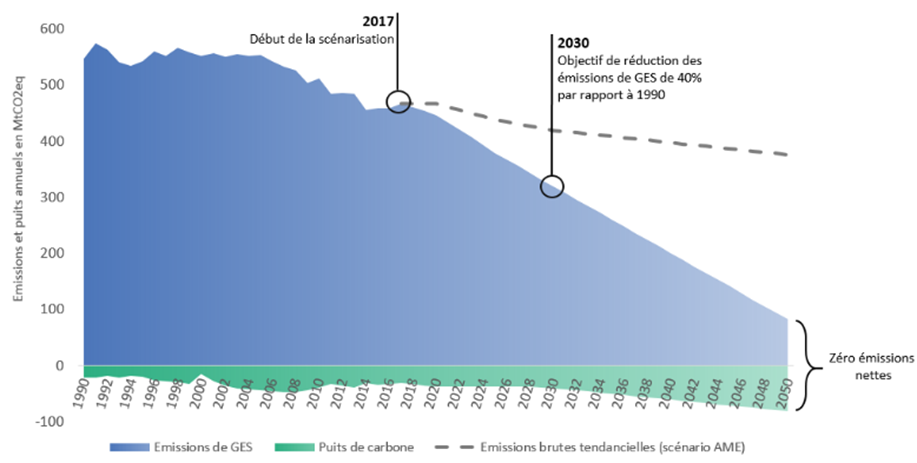

Ce rôle à jouer par nos écosystèmes est placé au cœur des différentes stratégies de décarbonation des pays.

Selon les accords de Paris issus de la COP 21, ainsi que des différents textes de loi aux échelles européennes et françaises qui en ont découlé, des réductions d’émissions de CO2 sont objectivées ainsi que la part que devront prendre ces puits de carbone.

Un extrait de la stratégie nationale bas carbone 2 indique ici qu’une forte augmentation est nécessaire d’ici 2050. La « neutralité » carbone ne passera que si une séquestration carbone d’ampleur est possible.

Figure 2 : Extrait SNBC 2 - Evolution des émissions et puits de GES sur le territoire national

A l’échelle française, la santé des forêts est mise à mal, entres autres du fait de plusieurs facteurs :

La mortalité des arbres due aux épisodes de sécheresse reste le principal facteur de diminution de la capacité des forêts françaises à stocker du carbone. L’augmentation des températures, les épisodes pluvieux rares et de plus en plus violents, la présence d’insectes xylophages sont d’autres facteurs directement liés aux sécheresses, et donc au réchauffement climatique. Le dernier rapport du Haut Conseil pour le Climat de juin dernier précise que sur la période 2012-2020, une augmentation de 54% de la mortalité des arbres a été recensée, causée par ces facteurs.

Donc même si l’augmentation en superficie des forêts en Franc est louable, les conditions climatiques ainsi que la gestion humaine pour nos besoins de construction, chauffage contribuent à faire diminuer leur capacité à stocker du carbone.

Une dernière étude parue en août 2023 précise que les arbres peuvent atteindre une température critique à partir de laquelle leur capacité à stocker du carbone décroit considérablement. Encore une raison donc de limiter ce cercle vicieux qu’est le réchauffement climatique et la croyance que les forêts nous sauverons la mise.

Ces incendies, gagnant en fréquence et en gravité (superficies brûlées), apparaissent de plus en plus tôt dans l’année, ou tard (exemple en Californie en 2021). Ces épisodes viennent tout d’abord rayer de la carte des forêts entières, milieu dont chacun connait la richesse de sa biodiversité aux multiples bénéfices, mais également viennent libérer toutes les quantités de CO2 stockées depuis de nombreuses années dans les arbres et les sols.

Les quantités libérées à cause des incendies au Canada, par exemple, mettent ainsi à mal les projections de puits de carbone et les efforts de réduction de ces émissions de CO2.

De quoi remettre en jeu les objectifs de réduction des émissions identifiés dans les différentes stratégies et plan d’action tels que la SNBC, stratégie nationale bas carbone 2 en vigueur depuis 2020. Pour rappel, cette stratégie déclinée pour chaque secteur d’activité, estime en corrélation avec les réductions de GES, les besoins de puits de carbone pour les compenser.

Il est attendu dans sa prochaine mise à jour en fin d’année 2023 (SNBC 3), notamment pour s’aligner sur les objectifs européens du pack Fit for 55 une meilleure prise en compte de la réelle séquestration carbone et donc la compensation potentielle pour atteindre la neutralité carbone à l’échelle du pays.

Les secteurs les plus émetteurs de gaz à effet de serre sont les premiers à devoir réduire massivement leurs émissions de CO2. L’industrie, les transports, l’énergie, le bâtiment doivent accélérer leurs efforts. Et même si des obligations leurs sont de plus en plus imposées, nous constatons une augmentation des entreprises et secteurs d’activité se ventant d’être neutre en carbone voire pire, zéro carbone. Mais que font réellement ces entreprises pour contribuer aux objectifs communs ?

Ce n’est pas une surprise, mais de multiples labels ou mécanismes de « compensation » laissant croire à une réduction des émissions de gaz à effet de serre des activités étudiées sont en fait principalement conçus pour promouvoir une compensation des émissions de GES avant toute réduction.

Certains labels, ne demanderont aux demandeurs d’avoir un plan d’action de réduction de leurs émissions seulement à partir d’un certain seuil d’émissions absolue, qui est bien entendu assez élevé pour ne pas avoir à faire d’efforts avant longtemps.

Enfin, une étude parue fin août, fait une analyse de projets censés réduire la déforestation et accorder des crédits carbone à de nombreuses entreprises. Cette étude dévoile rapidement que non seulement la déforestation dans certaines forêts mais n’a pas ralentie, elle a même augmenté.

Le triptyque Eviter – Réduire – Compenser est alors encore plus d’actualité et dans cet ordre uniquement.

En synthèse, évitons et réduisons les émissions de CO2 dans l’ensemble des secteurs d’activité, voyons au travers des stratégies de verdissement grâce aux crédits carbone, protégeons et redirigeons la gestion de nos forêts pour qu’elle soit durable.

Rapport du Haut Conseil pour le Climat, juin 2023 : https://www.hautconseilclimat.fr/wp-content/uploads/2023/06/HCC_RA_2023-web-opti-1.pdf

Rapport du Cerema : https://www.cerema.fr/system/files/documents/2018/11/stockage.pdf

Etude : " Les forêts tropicales approchent leur température critique " : https://www.nature.com/articles/s41586-023-06391-z

L'association des intercommunalités de France a rédigé une note de synthèse proposant une lecture des dispositions actuelles et à venir du ZAN .Elle présente les modalités de déclinaison du ZAN dans les documents de planification régionale (SRADDET, SAR, PADDUC, SDRIF) et les documents d’urbanisme (SCoT, PLU(i), documents en tenant lieu, carte communale).

Cette expose également les modalités d’intégration des grands projets et de la surface minimale dans ces documents.Enfin, elle présente les instances de dialogue destinées à la mise en œuvre du ZAN.

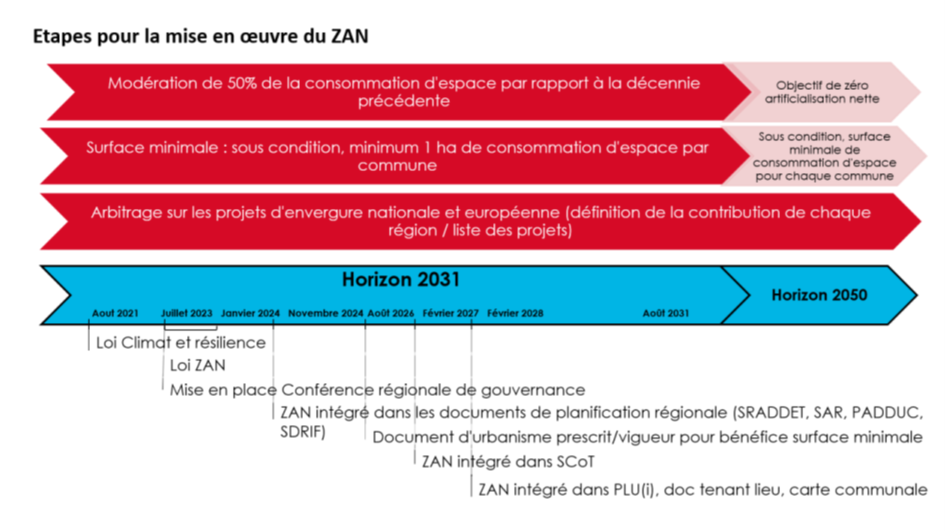

La loi Climat et résilience a défini en juillet 2021 une trajectoire vers l’absence d’artificialisation nette en 2050. Pour la période 2021 - 2031, la loi précise que le rythme de l'artificialisation des sols doit être tel que, la consommation totale d'espace observée à l'échelle nationale soit inférieure à la moitié de celle observée sur les dix années précédant cette date.

La loi dite « ZAN » promulguée en juillet 2023 vient préciser plusieurs points importants pour atteindre les objectifs fixés par la loi Climat et résilience en matière de sobriété foncière :

Elle prévoit une modification du calendrier pour l’intégration des nouveaux objectifs de sobriété foncière dans les documents de planification : novembre 2024 pour les documents de planification régionale, février 2027 pour les SCoT et février 2028 pour les PLU(i) et cartes communales.

Un espace naturel ou agricole occupé par une installation de production d'énergie photovoltaïque n'est pas comptabilisé dans la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers dès lors que les modalités de cette installation permettent qu'elle n'affecte pas durablement les fonctions écologiques du sol.

L’article L101-2-1 du code de l’urbanisme apporte les définitions suivantes :

L'entrée en vigueur des documents de planification régionale (SRADDET, SAR, PADDUC, SDRIF) intégrant l’objectif de ZAN doit intervenir dans un délai de 39 mois à compter de la promulgation de la loi Climat et résilience, soit novembre 2024 au plus tard.

Concernant la traduction de l’objectif ZAN dans les documents de planification régionale, la loi prévoit que pour la première tranche de dix années, le rythme d'artificialisation est traduit par un objectif de réduction de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers par rapport à la consommation réelle de ces espaces observée au cours des dix années précédentes.

Pour les SRADDET ce rythme ne peut dépasser la moitié de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers observée au cours des dix années précédant la promulgation de la loi Climat et résilience.

Les SCoT doivent avoir intégré l’objectif ZAN en février 2027 et les PLU(i) et cartes communales en février 2028.

Si le SRADDET ou le SDRIF n'a pas intégré l’objectif ZAN dans les délais prévus par la loi (novembre 2024 en application de la loi ZAN), le SCoT ou, en l'absence de SCoT, le PLU, le document en tenant lieu ou la carte communale engagent l'intégration d'un objectif, pour la période 2021 - 2031, de réduction de moitié de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers par rapport à la consommation réelle observée sur les dix années précédentes.

A défaut, les ouvertures à l'urbanisation des secteurs définis en application des dispositions relatives à l’urbanisation limitée dans les communes non couvertes par un SCoT (articles L. 142-4 et L. 142-5 du code de l'urbanisme) sont suspendues.

Du fait de l’application de la loi Climat et résilience et de la loi ZAN, il est possible d’identifier des projets dont le décompte de l’artificialisation ou de la consommation d’espace sera mutualisé entre territoires.

Pour la période 2021-2031, la consommation d’espaces résultant de ces projets est prise en compte dans le cadre d’un forfait national de 12 500 hectares pour l’ensemble du pays, dont 10 000 hectares sont mutualisés entre les régions couvertes par un SRADDET au prorata de leur enveloppe d’artificialisation définie au titre de la période 2021-2031. Au-delà des 12 500 hectares, la consommation d’espace ne sera pas décomptée.

Une commune qui est couverte par un plan local d'urbanisme, par un document en tenant lieu ou par une carte communale prescrit, arrêté ou approuvé avant le 22 août 2026 ne peut être privée, par l'effet de la déclinaison territoriale des objectifs mentionnés au présent article, d'une surface minimale de consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers.

Lors de la territorialisation du ZAN dans les documents de planification et d’urbanisme, une surface de 1 ha doit être réservée pour chaque commune ayant à minima prescrit un document d’urbanisme, et sauf à ce que le Maire ait pris l’initiative de mutualiser cette superficie avec son intercommunalité.

Il n’est pas possible de mutualiser cette superficie minimale au-delà du périmètre intercommunal, par exemple dans le cadre d’un SCoT dont le périmètre s’étendrait sur plusieurs intercommunalités ou d’un document de planification régionale.

https://www.intercommunalites.fr/app/uploads/2023/09/cadre-normatif-ZAN-VF.pdf

La France est le pays qui compte l’artificialisation rapportée à sa population la plus élevée d’Europe. Chaque année, entre 20 000 et 30 000 hectares sont artificialisés. Cette artificialisation augmente presque 4 fois plus vite que la population, et entraîne des répercussions directes sur la qualité de vie mais aussi sur l’environnement.

A l’heure du Zéro Artificialisation Nette (ZAN), ambition nationale qui vise à réduire l’artificialisation des sols, de nouvelles mesures sont instaurées. L’objectif ZAN vise la préservation des zones ENAF (espaces naturels, agricoles ou forestiers) et la qualité des aménagements urbains. A l’échelle d’un projet soumis à étude d’impact, l’objectif ZAN introduit la réalisation d’une étude d’optimisation de la densité.

Dans ce contexte, l’étude d’optimisation de la densité s’attache à évaluer deux critères principaux : l’artificialisation et la densité bâtie, en intégrant les notions de qualité architecturale, urbaine, paysagère et le développement de la biodiversité.

Depuis 2021, la loi Climat instaure la réalisation d’une étude sur l’optimisation de la densité des constructions pour les opérations soumises à évaluation environnementale. Les conclusions de cette analyse sont à intégrer à l’étude d’impact relative au projet et l’étude doit être annexée au dossier.

L’article L300-1-1 du Code de l’urbanisme indique que « Toute action ou opération d'aménagement soumise à évaluation environnementale en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement doit faire l'objet :

D'une étude d'optimisation de la densité des constructions dans la zone concernée, en tenant compte de la qualité urbaine ainsi que de la préservation et de la restauration de la biodiversité et de la nature en ville. »

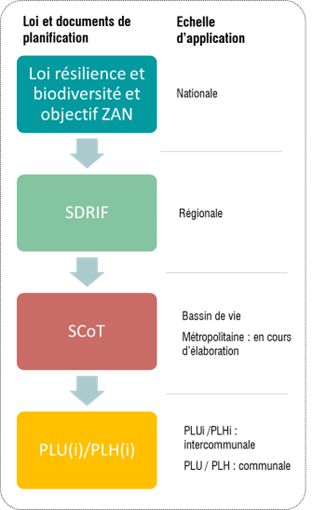

L’étude d’optimisation de la densité tient compte des exigences et objectifs déclinés dans les documents de planification cadres, à différentes échelles.

Ces documents de planification doivent être tous compatibles entre eux. Ceux qui s’appliquent à l’échelle nationale (loi ZAN) ou régionale (SDRIF en Ile-de-France) induisent des objectifs spatialisés d’artificialisation et de densité, qui se déclinent dans les documents d’urbanisme locaux, tels les PLU(i)/PLH(i).

En Ile-de-France, le SDRIF structure et contraint le territoire dans son développement urbain et économique.

Figure 1 - Documents de planifications et échelles associées. Source : Vizea

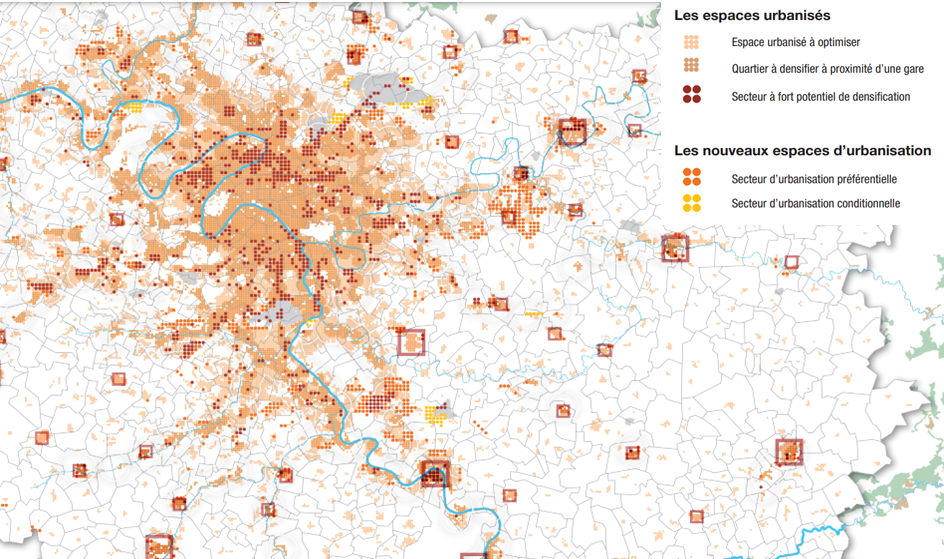

Le SDRIF définit les règles de planification spatialisées à l’échelle de la région francilienne pour permettre la :

Figure 2 - Carte des grandes entités géographiques du SDRIF. Source : SDRIF

Le schéma prévoit notamment un accroissement minimal de 10 % de la densité humaine et des espaces d’habitat entre 2013 et 2030 dans les espaces urbanisés « au sens strict » (espace à dominante bâti n’accueillant pas de fonctions supra-communal) et de 15% dans les quartiers à densifier à proximité d’une gare.

Les communes présentant une densité moyenne de plus de 220 logements par hectare dans leurs espaces d’habitat à la date d’approbation du SDRIF doivent participer à l’effort de densification mais ne sont pas soumises au seuil de 10%.

Il est à noter que le SDRIF-Environnemental a été arrêté le 12 juillet 2023 par le Conseil régional. Il induit de nouveaux objectifs pour l’horizon 2040. Les documents d’urbanisme (inter)communaux devront donc évoluer en conséquence pour intégrer les nouveaux seuils de densité. L’adoption définitive est prévue pour l’été 2024.

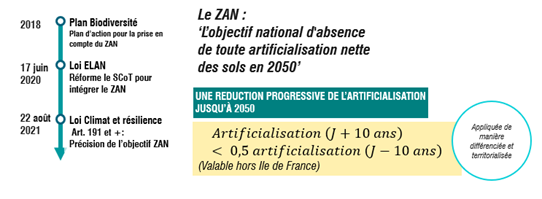

Le ZAN pour Zéro Artificialisation Nette, est un objectif national d’absence de toute artificialisation nette des sols en 2050.

L’artificialisation des sols, processus qui consiste à transformer les sols perméables (naturel, agricole ou forestier) par des sols partiellement ou totalement imperméables via la réalisation d’opérations d’aménagement est une conséquence directe de l’extension urbaine et de la construction de nouveaux habitats en périphérie des villes.

Figure 3 - Objectif ZAN. Source : Vizea

C’est aujourd’hui l’une des causes premières de l’érosion de la biodiversité. En Ile-de-France, malgré un ralentissement sur la période récente (2012-2017), la consommation d’espaces s’élève à 590 ha/an en moyenne, principalement sur des terres agricoles. Le gouvernement souhaite préserver ces espaces naturels, en instaurant l’objectif de “zéro artificialisation nette” prévu par le Plan Biodiversité, et travailler avec les collectivités pour repenser l'aménagement urbain et réduire efficacement l’artificialisation des sols.

Le ZAN est donc un objectif national, formalisé comme étant la recherche d’un état d'équilibre entre les surfaces artificialisées et les surfaces de compensation. Il permet de donner un aperçu de la dynamique d'artificialisation d’un territoire. Ainsi, il se révèle être un bon outil pour équilibrer l'artificialisation des sols à une échelle territoriale.

L’objectif s’étale en deux temps :

Pour la région Île-de-France, le ratio de réduction de l’artificialisation d’ici à 2030 n’est pas encore connu et sera fixé par le futur SDRIF-E.

L’analyse de ces deux facteurs (Densité, Artificialisation) se fait au regard des exigences définies dans les documents mais également de la qualité urbaine du projet et de l’impact sur la biodiversité. Toutefois, il est probable que ces études évoluent à nouveau, pour tenir compte des critères du futur SDRIF-E.

En outre, le Ministère de la transition écologique, entend alléger les contraintes du dispositif ZAN, en se référant à de nouvelles propositions du Sénat. Il souhaite répondre se faisant aux craintes des communes rurales qui expriment leur peur de perdre en attractivité et en capacité de développement de nouvelles infrastructures.

Le ministre appelle à un compromis prévoyant un volet financier et fiscal pour faire « payer » l’artificialisation et un allongement de la date avant que les documents de planification n’intègrent les nouvelles mesures. Toutefois, l’objectif de Zéro Artificialisation Nette prévue pour 2050 est, quant à lui, maintenu, tout comme la division par deux de l’artificialisation en 2030.

Connaitre le mix énergétique français permet d’appréhender la répartition des différents combustibles énergétiques utilisés à la fois pour produire et pour consommer de l’énergie.

A l’heure de la frugalité des consommations énergétiques et de l’objectif zéro énergie fossile en 2050, il est intéressant de faire un tour d’horizon des sources de production et de consommation énergétique actuelles. Cela afin de faire correspondre la trajectoire énergétique avec la trajectoire de neutralité carbone.

Le mix énergétique français a considérablement évolué depuis les années 70. La hausse fulgurante du prix des barils de pétrole en 1973 a eu pour conséquence une redistribution des modes de production énergétique en France. A la suite de ce premier choc pétrolier, la France cherche alors à réduire sa dépendance à l’or noir et déploie un programme nucléaire ambitieux. Dans les 25 ans qui vont suivre, un total de 58 réacteurs vont être construits pour produire de l’électricité.

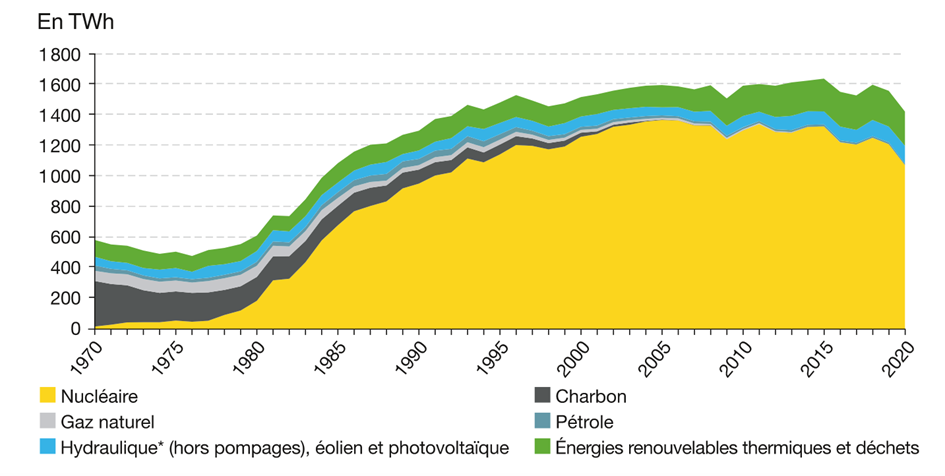

Production d’énergie primaire en France en 2020 :

Source : Production d’énergie primaire en France par énergie. Ministère de la transition écologique.

La production française d'énergie primaire est passée de 514 TWh en 1973 (dont 9 % de nucléaire) à 1 423 TWh en 2020 (dont 75 % de nucléaire). La récente baisse de 8.7% de la production entre 2019 et 2020 est une conséquence directe de la crise sanitaire. Globalement, la production d’énergie fossile charbon et pétrole est marginale à l’échelle nationale. La production de pétrole est estimée à moins d’un million de tonnes par an (en comparaison, les États-Unis produisent 746 millions de tonnes de pétrole par an). Depuis 2017, une loi entérine cette marginalisation avec comme objectif en 2040 la fin des exploitations d’hydrocarbure. Aujourd’hui, aucun nouveau permis de recherche d'hydrocarbures ne peut être accordé en France par l'État.

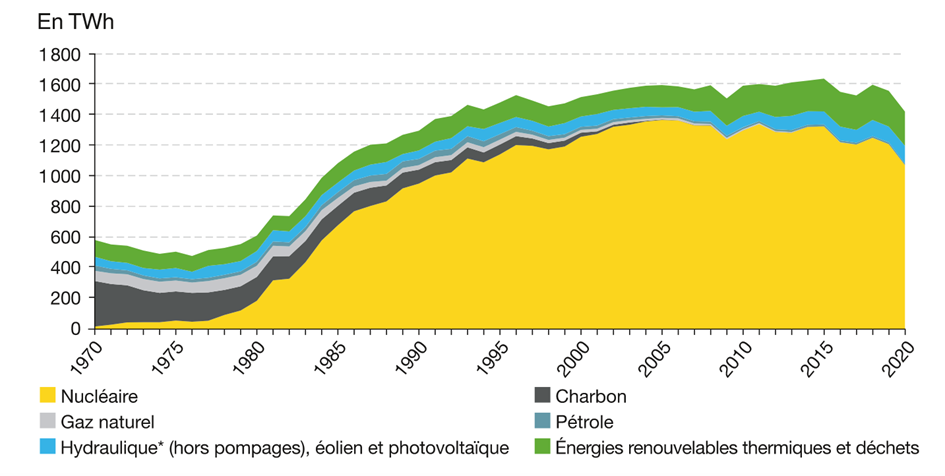

Consommation d’énergie primaire en France en 2020 :

Source : Consommation d’énergie primaire en France par énergie. Ministère de la transition écologique.

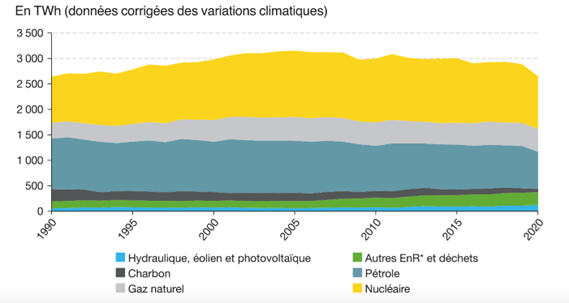

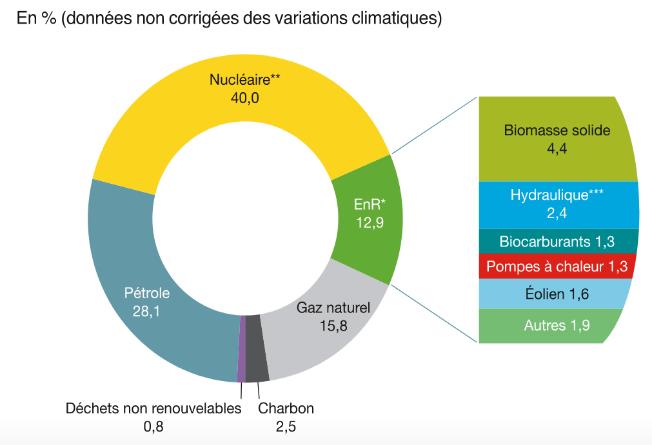

En 2020, la consommation d'énergie primaire, corrigée des variations climatiques atteint 2571 TWh. Bien que le nucléaire représente environ 70% de l’électricité produite en France, sa part dans la consommation énergétique totale s’élève à 40%. Le pétrole représente un peu moins de 30% de la consommation primaire, avec environ 70 millions de tonnes consommées en 2020. Les consommations d’énergie fossiles à base de charbon et de pétrole ont reculé par rapport à 1990 (-72% pour le charbon ; -27% pour le pétrole) mais dans le même temps, la consommation de gaz naturel a augmenté de 44%. La consommation énergétique d’origine renouvelable a doublé en 30 ans et est dominée par la biomasse solide représentée en quasi-totalité par la filière bois-énergie.

En 2020, la baisse de la consommation primaire est historique, en diminuant de 8,3 %. Elle s’explique principalement par la crise sanitaire et la réduction des déplacements associés.

Consommation d’énergie finale en France en 2020 :

La consommation d’énergie finale en 2020 s’élève à 1492 TWh. Une grande part de l’énergie (36%) est perdue (en transformations et distributions). La consommation énergétique finale se répartie selon les secteurs suivants :

La part des consommations cumulées des bâtiments résidentiels et tertiaires représentent près de la moitié de l’ensemble des consommations nationales. Pour réduire les consommations et s’inscrire dans la stratégie nationale bas carbone, il devient donc nécessaire de :

Les énergies renouvelables représentent 13 % de la consommation d’énergie primaire et 19 % de la consommation finale brute d’énergie en 2020. Ces parts sont en nette augmentation (+70% depuis 2005). Pourtant, bien que la France se classe deuxième à l’échelle du continent pour la production de biomasse solide, d’hydroélectricité, de biocarburants, des déchets renouvelables et de géothermie, elle occupe la 17ème place en Europe vis-à-vis de la part de la consommation finale brute d’énergie produite à partir de sources renouvelables en 2019.

Toutefois, depuis quelques années, le pays s’est doté de lois ambitieuses cadrant la production énergétique d’énergies renouvelables pour les décennies à venir.

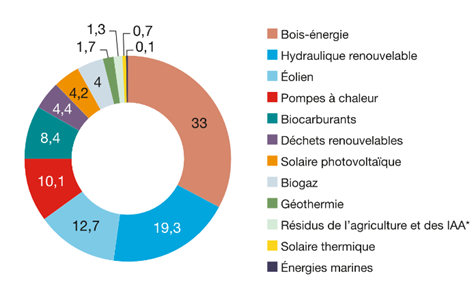

Figure 1 - Production d'énergie renouvelable par filière en France en 2020. Ministère de la transition énergétique

Toutefois, depuis quelques années, le pays s’est doté de lois ambitieuses cadrant la production énergétique d’énergies renouvelables pour les décennies à venir.

Introduite par la Loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte (LTECV), la Stratégie Nationale Bas-Carbone (SNBC) prévoit que la consommation d’énergie finale de la France diminue de 40% d’ici à 2050. Il s’agit d’une ambition très forte, dans le haut de la fourchette des stratégies des pays limitrophes, qui conduirait la France à retrouver son niveau de consommation d’énergie de la fin des années 1960.

La SNBC a pour principale ambition l’atteinte de la neutralité carbone à l’horizon 2050 ; ce qui signifie que le volume des émissions nationales de GES doit être absorbé dans la même proportion. Pour atteindre cet objectif, il faut à la fois transformer l’économie et les modes de vie et restructurer le système permettant à l’électricité de remplacer les énergies fossiles comme principale énergie du pays. C’est dans ce cadre que le gouvernement a saisi RTE pour la production d’une étude « futur énergétique 2050 ». Cette étude consiste à modéliser les différents scénarii permettant d’atteindre la neutralité carbone en 2050, avec comme donnée d’entrée l’arrêt des consommations énergétiques d’origine fossile en 2050.

Cette étude nous permet donc de prospecter le mix énergétique français à l’horizon 2050. Les données ci-après sont tirées de celle-ci.

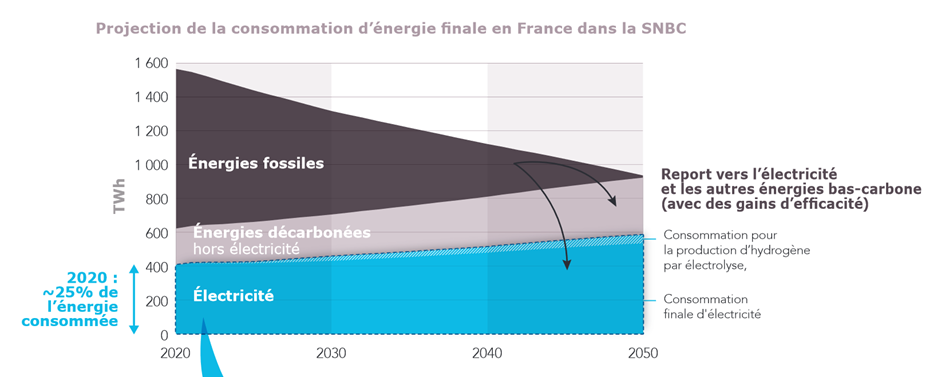

Consommation d’énergie finale à l’horizon 2050 :

La consommation d’énergie finale doit baisser de 40% (SNBC), soit atteindre 930 TWh en 2050. La consommation d’électricité produite sans recours aux combustibles fossiles doit nécessairement augmenter pour remplacer les énergies fossiles. RTE détermine la part de l’électricité dans le mix énergétique à l’horizon 2050 en se basant sur les orientations actuelles (SNBC, plan hydrogène, politiques sectorielles). Elles conduisent à une perspective de hausse modérée de la consommation d’électricité de 35 % en 30 ans. La consommation finale électrique atteindrait alors 645 TWh en 2050 (trajectoire de référence), ce qui représente 55% du mix énergétique consommé contre 25% aujourd’hui.

Source : Projection de la consommation d’énergie finale en France dans la SNBC. « Futurs énergétiques 2050 » RTE

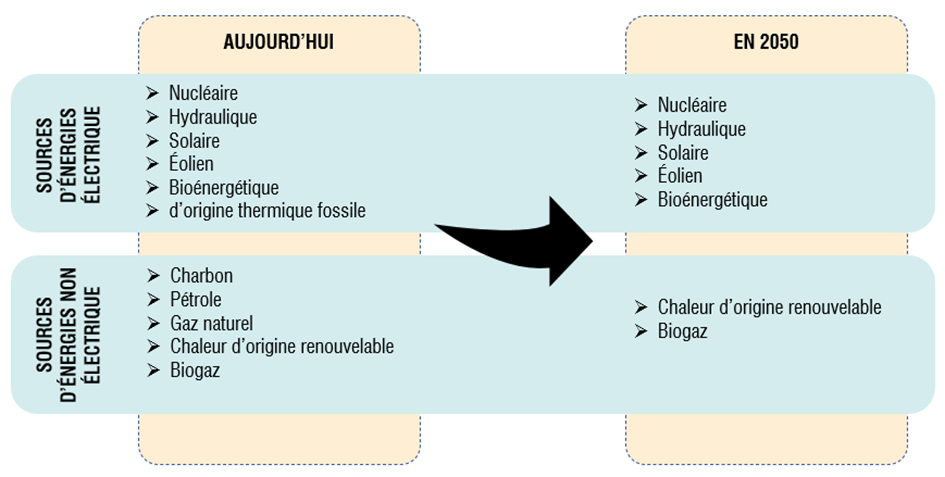

Pour suivre les ambitions nationales, les sources potentielles d’énergie consommées devront donc nécessairement évoluer :

Source : Source d’énergie consommée en France en 2020 et en 2050. Vizea

Pour les sources d’énergie électriques, trois scénarii distincts se présentent d’ici 30 ans :

Aujourd’hui, les enseignements tirés de l’étude « Futur énergétique 2050 » expliquent que les deux derniers scénarii semblent les plus probables vis-à-vis du mix électrique à l’horizon 2050.

En 2050, la part de l’électricité dans le mix énergétique français devra considérablement augmenter pour aller de pair avec les ambitions nationales en matière de neutralité carbone. Aujourd’hui, seulement 2% du secteur des transports utilise l’électricité pour 91% d’énergie fossile ; le chauffage électrique des bâtiments représente 16%, contre 56% pour le gaz. Pour atteindre la neutralité carbone, il faut donc réduire les consommations en augmentant considérablement la production d’électricité ainsi que les énergies renouvelables dans leur ensemble (bois-énergie, biométhane, biocarburants, etc.).

Toutes les analyses de l’étude « Futurs énergétiques 2050 » concourent à établir qu’une stratégie combinant le développement de nouveaux usages électriques (notamment l’essor de l’hydrogène bas-carbone), une meilleure efficacité énergétique et la maximisation de la production d’électricité bas-carbone (EnR et nucléaire) permet d’accélérer significativement la décarbonation à grande échelle du pays.

La question qui reste en suspens concerne le développement éventuel de nouveaux réacteurs. La question est surtout évidemment politique mais aussi éminemment sociétale, puisque s’oppose deux arguments qui n’ont pas valeur à même échelle temporelle. À l’argument d’une énergie « décarbonée » à l’instant (modulo une mise en route d'une quinzaine d'années) s’oppose celui du traitement de déchets hautement radioactifs à très longue durée de vie.

Retrouvez le rapport de l’étude Futurs énergétiques 2050 menée par RTE au lien suivant : https://assets.rte-france.com/prod/public/2021-10/Futurs-Energetiques-2050-principaux-resultats_0.pdf

Un peu plus d’un an après l’application de la RE2020 pour les typologies principales de bâtiment, la réglementation évolue afin de continuer la décarbonation du secteur en accord avec la SNBC (Stratégie Nationale Bas-Carbone). Une consultation concernant un décret ainsi que deux arrêtés du code de la construction et de l’habitation est parue et porte sur les conditions d’application de l’article L.171-4 de ce même code.

Cette consultation du 22/05/2023 au 16/06/2023 porte sur l’obligation d’installer une production d’énergie renouvelables ou de la végétalisation en toiture.

Cet article permet aux différents acteurs de la construction (maîtres d'ouvrage, maîtres d'œuvre, architectes, bureaux d'études thermique et environnement, économistes du bâtiment…) de prendre connaissance de cette consultation et des quatre exonérations qui seront prévues.

Ainsi, l’article n°101 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 dite « climat et résilience », codifie à l’article L.171-4 du CCH, une obligation à partir du 1er juillet 2023 de végétaliser ou d’installer un procédé de production d’énergie renouvelables (ENR) en toiture pour :

Ce décret ainsi que ces deux arrêtés malgré leur stade de consultation permettent de répondre aux différents questionnements qui peuvent subsister sur l’évolution de cette réglementation.

Dans le 1er cas, il sera possible d’être exonéré si le rapport entre le coût de l’installation et le coût des travaux est supérieur à 15%. Il est à noter que le taux de surcoûts et la méthode de calcul sont fixés par arrêté.

Dans le 2nd cas, l’exonération concernant l’installation de végétalisation est aussi valable. Cependant, le coût d’installation est diminué des gains pouvant être obtenus par la vente de l’électricité produite ou les économies d’énergie réalisées sur une durée de 20 ans.

De plus, dans le cadre d’une installation d’EnR, il sera possible d’être exonéré si le coût actualisé de l’énergie produite par l’installation sur une durée de 20 ans est supérieur à une valeur définie par arrêté. A comprendre, si la somme des dépenses (investissement/entretien/maintenance) ramenée au kWh dépasse 1.5 fois le tarif réglementé d’achat.

Les exonérations concernant les surcoûts devront être justifié au travers d’une note de calcul du maître d’ouvrage accompagnée de 2 devis, ainsi que, dans le cas EnR, l’étude technico-économique d’une entreprise spécialisée, présentant le productible et les gains associés.

Dans le cas d’un bâtiment neuf et en rénovation, il sera possible d’être exonéré si la pente de la toiture est supérieure à 20 %, pour l’installation d’une toiture végétalisée seulement. Cela devra être justifié au travers de l’attestation d’urbanisme. Ainsi, il ne sera pas possible en neuf d’être exonéré d’une installation de production d’ENR pour des raisons techniques.

Dans le cas d’une rénovation, il sera aussi possible d’être exonéré :

A ce jour, l’arrêté ne précise pas d’exigence concernant l’installation d’une production d’énergies renouvelables en toiture, cependant, il précise les caractéristiques que doivent respecter les toitures végétalisées, à savoir :

Il est à noter que la mise en œuvre d’un substrat de 8 ou 10cm entraine peu de sujet structurel. En effet, le poids du système complet oscille entre 75 et 180 kg/m² et correspond à une végétalisation extensive. Cette dernière pourra accueillir sédums, mousse ou vivaces. De plus, c’est à partir de 10cm qu’il est possible d’abattre directement en toiture les pluies courantes. L’accueil de la faune sera permis avec un substrat plus important (végétalisation intensive) d’une épaisseur d’au moins 30cm.

Dans une dynamique similaire aux seuils Ic Construction et Ic énergie de la RE2020, le décret proposé indique une surface de toiture soumise à ces obligations évoluant et étant au moins égale à :

Enfin, les typologies de bâtiments concernées sembleraient s'étendre à partir de 2025 sur les bâtiments suivants :

Cet arrêté aujourd’hui soumis à consultation pourra évoluer, cependant, il reste une base intéressante afin d’anticiper sa parution officielle.

Ce dernier permettra d’accélérer l’apparition des toitures dites « utiles ». Elles permettent de produire de l’énergie, d’abattre les eaux de pluies, ou encore d’abriter une biodiversité…

Les usages sont ainsi nombreux et au service de l’ilot de fraicheur, de la réduction de consommations d’énergie non renouvelable ou de la préservation de la biodiversité.

Pour aller plus loin : retrouver la consultation ici

La RE2020, dite réglementation environnementale 2020, applicable aux bâtiments à usage d’habitation depuis le 1er janvier 2022 donne du fil à retordre aux acteurs de la construction. Quel système constructif mettre en place, quel seuil de performance viser, comment orienter le dessin architectural pour diminuer les émissions de CO2 ? Ce sont d’autant de questions soulevées par l’ensemble des acteurs quand il s’agit de respecter les indicateurs carbone Ic, Construction et Ic Energie de cette réglementation.

Alors 1 an après sa mise en vigueur, qu’avons-nous appris sur la manière de construire nos bâtiments ? Quelles sont les mesures à prendre en considération lors de la conception d’une opération ?

Faisons un état des lieux des facteurs d’influence sur le respect des seuils Ic Construction et Ic Energie.

Quand on parle de compacité d’un bâtiment, c’est généralement pour évoquer la réduction des parois déperditives contribuant à diminuer les consommations énergétiques d’un bâtiment. Mais d’un point de vue de la réduction des émissions de CO2, il s’agit surtout de limiter la matière mise en œuvre rapportée à une surface construite.

Pour le logement, cela veut notamment induire de limiter les bâtiments ayant des morphologies étalées et multipliant des décrochés de façade.

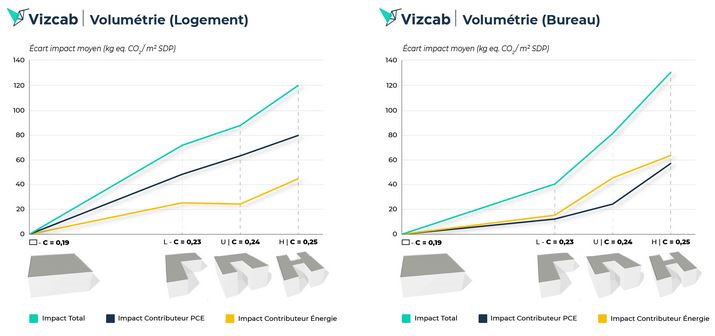

Des études démontrent notamment à surface de plancher égale, les différentes performances atteintes en fonction de la compacité des bâtiments. Une étude réalisée par Vizcab permet de visualiser les écarts de performance via les graphiques suivants :

Figure 1 : Etude comparative Vizcab

La compacité recherchée pour limiter les développés de façade notamment, peut aller à l’encontre de d’autres choix de conception en faveur du confort des occupants. C’est le cas du confort visuel qui requiert des surfaces de vitrage importantes et des orientations différenciées, ainsi que le confort d’été par le fait de disposer de logements traversants et d’espaces de vie à l’extérieur via des balcons ou loggias. Ces paramètres peuvent naturellement faire augmenter des linéaires de façade.

Il est donc nécessaire de travailler conjointement avec les architectes pour trouver un équilibre architectural entre la compacité requise pour la performance carbone et le confort d’usage de ces espaces.

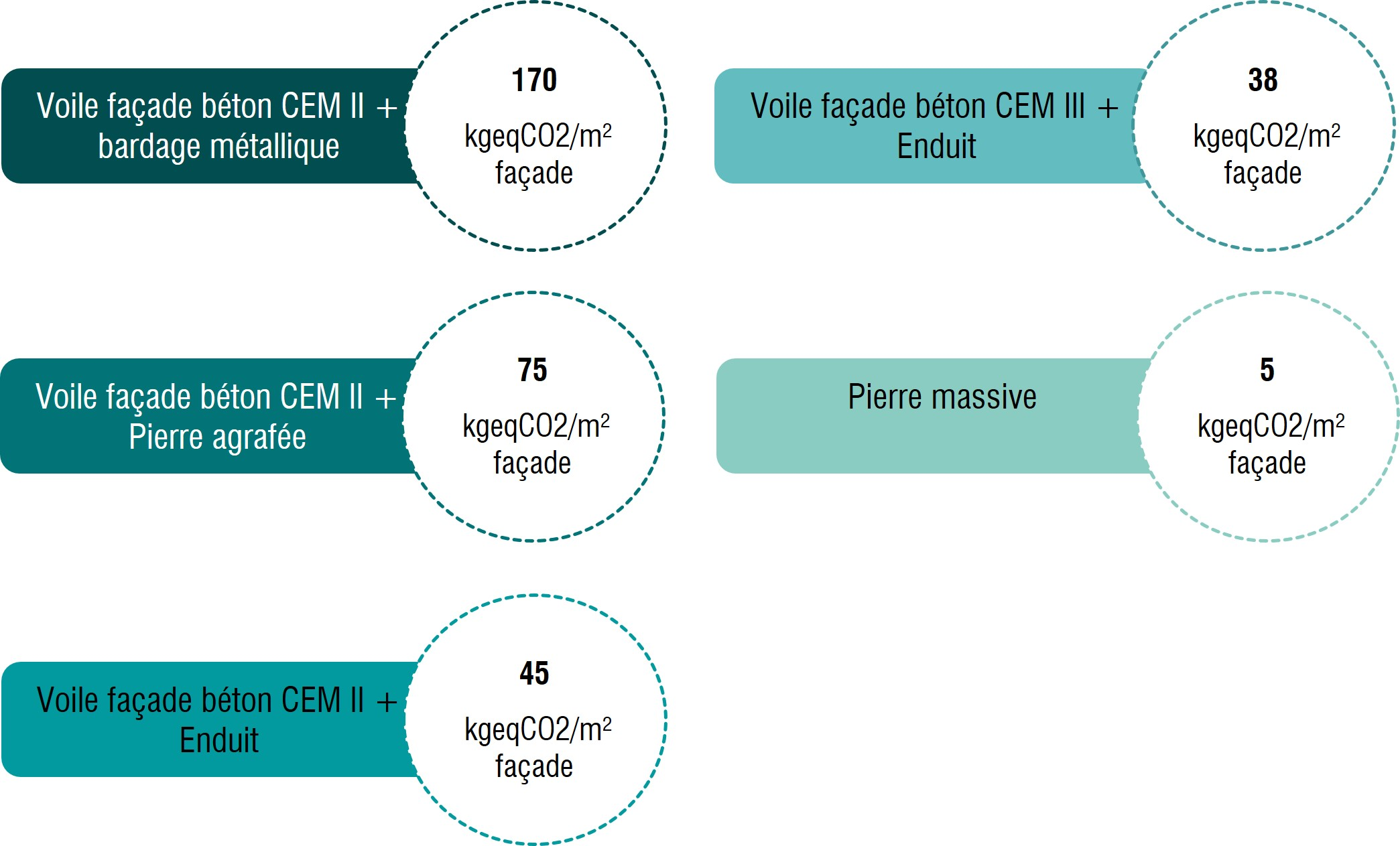

Réduire les émissions de CO2 d’une construction passe aussi par le fait de rationaliser les matières premières mises en œuvre. Le « bon matériau au bon endroit » est aujourd’hui devenu un mantra qui dirige les choix de matériaux à mettre en œuvre. Il n’a jamais été aussi vrai que lorsque l’on regarde attentivement les différentes strates de matériaux qui composent un complexe de façade ou de toiture.

Pour les façades par exemple, il n’est plus question de regarder seulement le revêtement extérieur, mais il faut bien considérer le complexe entier de façade. L’exemple le plus représentatif est celui de la pierre porteuse qui se suffit à elle-même, et qui selon la fiche environnementale sélectionnée peut s’avérer être très performante et durable pour l’opération. Nul besoin de rajouter un enduit ou un bardage, ni de doubler à l’intérieur par un autre élément structurel. Le contre-exemple de la pierre porteuse est celui de la pierre semi-porteuse, qui à elle seule nécessite la mise en œuvre d’un voile béton ce qui revient à doubler la paroi structurelle. Pour la performance carbone de l’opération il s’agit alors d’un choix de conception pesant très lourd dans le bilan.

D’autres revêtements sont également à éviter compte-tenu des matières premières carbonées employées (acier, aluminium). Dans le cadre d’études ACV réalisée chez Vizea, nous avons pu comparer différents complexes. Ces résultats, directement liés aux choix des FDES bien-entendu, permettent d’identifier des tendances de performance.

Figure 2 : Impact carbone de complexes de façade

Nous rappelons donc la nécessité de comparer les performances carbones globales d’un système de façade, ce qui aura aussi pour avantage de se pencher sur d’autres critères tous aussi importants pour une conception durable, à savoir son inertie thermique ou son déphasage.

Nous parlions des complexes de façade qui peuvent représenter une part importante des émissions dans l’ACV d’un bâtiment, mais la RE2020 a également mis en avant la nécessité de réfléchir aux matériaux à mettre en œuvre dès les premières phases d’un projet, et ce pour l’ensemble des lots. Et cette sélection s’étend rapidement à l’ensemble des matériaux de second œuvre de manière à sécuriser la performance carbone du bâtiment au plus tôt. Là où pendant l’expérimentation E+C- la tendance était d’attendre parfois la fin de la conception pour affirmer le choix de revêtement ou d’isolant par exemple, en RE2020 certains matériaux peuvent avoir des impacts non négligeables, et doivent donc être considérés comme facteur d’influence dans les choix à faire.

C’est le cas du lot 7 – Revêtements des sols, murs et plafonds. Ce lot peut particulièrement faire pencher l’ACV et ses résultats dans le bon ou mauvais sens s’il n’est pas pris au sérieux.

Au regard des opérations suivies chez Vizea et des analyses de résultats réalisées, on considère que le lot 7 représente environ 17% de l’impact de l’indicateur Ic Construction lorsque des fiches environnementales par défaut sont sélectionnées, contre environ 10% lorsque des fiches individuelles ou collectives sont considérées.

Il est donc important pour les maitrises d’ouvrage, architectes, designer de réfléchir en amont aux revêtements qui seront mis en œuvre et de s’assurer qu’ils sont cohérents avec une réduction de CO2. Ces typologies de matériaux invitent également à se pencher sur la question du réemploi, pour les moquettes par exemple qui représentent de fortes émissions de CO2.

Au-delà du lot 7, les lots techniques maintenant détaillés dans l’ACV démontrent un besoin de regarder attentivement les produits et références sélectionnés.

Le stationnement et par conséquent le besoin ou non d’excaver des terres et de couler du béton en infrastructure à une influence sur l’atteinte de la RE2020. Même si cette nouvelle réglementation permet de moduler le seuil Ic Construction max si un certain nombre de place de parking est construit, la modulation ne permet pas de couvrir l’ensemble des émissions de CO2 du lot infrastructure. Et cela est notamment vrai pour atteindre les seuils 2028 et 2031.

Une réflexion en amont des besoins de stationnement doit donc avoir lieu à l’échelle de l’aménagement et de la programmation des opérations pour limiter à terme les émissions de CO2 qui peuvent être évitées et qui ne reflètent pas les usages de demain.

Le nombre de pompes à chaleur prescrites dans le cadre des nouvelles opérations suivies chez Vizea à littéralement bondi depuis 1 an. Ce système permet effectivement de respecter le seuil Ic Energie, la ou les solutions raccordées au gaz ne conviennent plus. Mais leur mise en œuvre demande une attention particulière, notamment au regard du confort acoustique car leurs nuisances peuvent être importantes. Les chaufferies biomasse se font elles plus rares, notamment en raison des freins évoqués par certaines parties prenantes, qui restent à démontrer (approvisionnement, accès aux locaux techniques). Une conception et une anticipation des besoins d’entretien et de maintenance des équipements permettent de pallier à de nombreux manques en phase d’exploitation qui peuvent être rencontrés aujourd’hui.

Au-delà des systèmes énergétiques sélectionnés en logement ou dans des bâtiments d’enseignement par exemple, on constate encore un chemin à parcourir en termes de performance et d’isolation de l’enveloppe du bâti, ce qui aura pour conséquence de véritablement réduire les émissions de CO2 d’un bâtiment dans sa phase d’exploitation.

Malgré les contraintes qu’éprouvent dès aujourd’hui les maitrises d’ouvrage et certains architectes et bureaux d’étude, on constate tout de même un engagement des acteurs à aller chercher les seuils 2028, voire 2031 pour se démarquer. Sur certains projets il s’agit pour l’instant d’un affichage performanciel et pour d’autres d’une réelle volonté de réduire les émissions de CO2 avec des choix de matériaux vertueux et d’une prise en compte réaliste du coût global que cela engendre pour l’usager final.

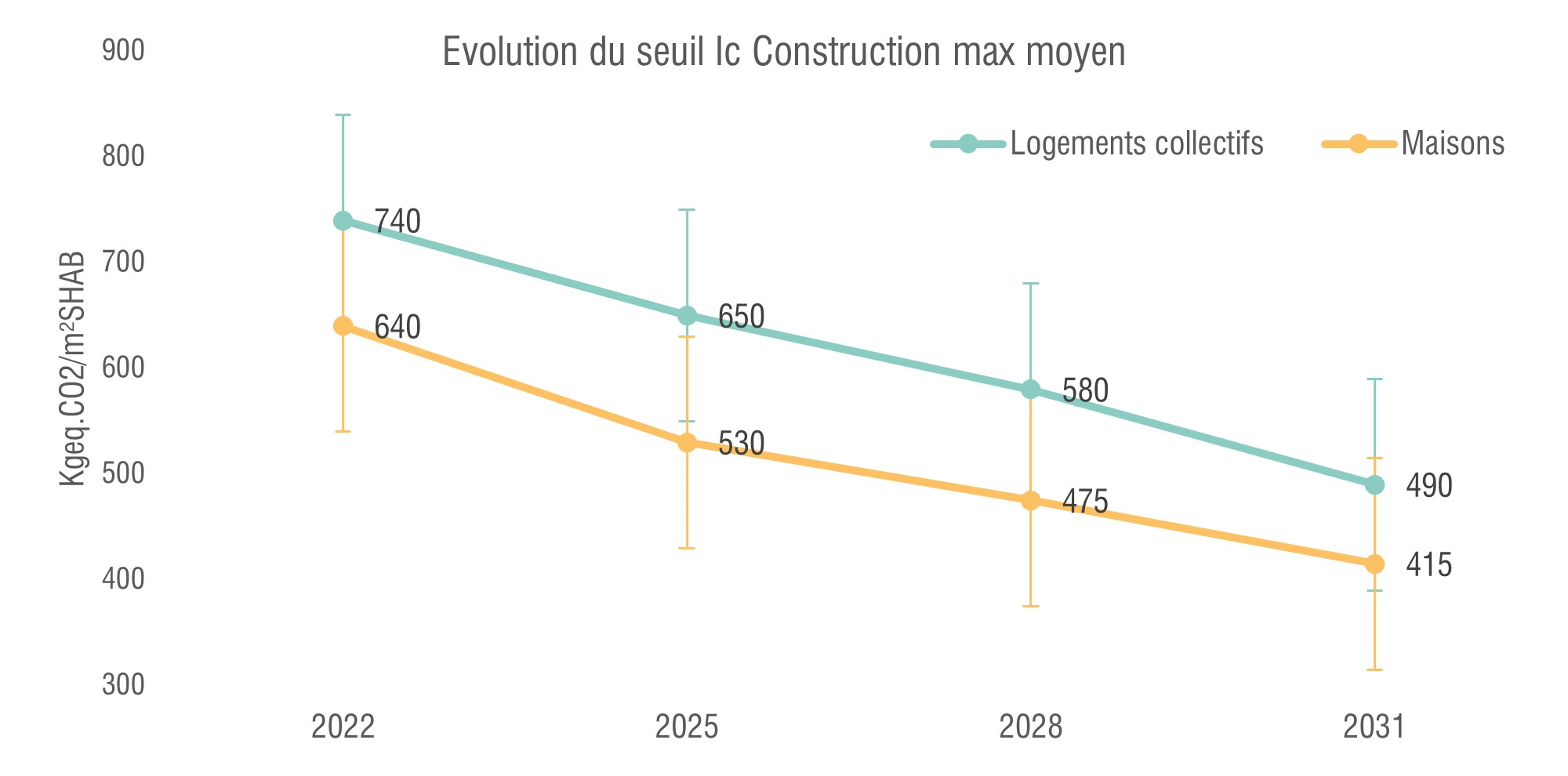

Pour rappel, les seuils maximum moyens pour l’indicateur Ic Construction sont les suivants :

Figure 3 : Seuil Ic Construction - Vizea

Pour résumer, cette première année d’application de la RE2020 nous a invité collectivement à concevoir des opérations davantage vertueuses ce qui a eu pour effet de tâtonner et de faire varier différents critères de conception pour respecter les seuils qui sont imposés.

Mais ce travail ne s’arrête pas ici, tant les prochains seuils de la RE2020 demanderont des réflexions et des efforts supplémentaires en termes architectural et technique pour réduire de manière conséquente les émissions de CO2.

Page 3 sur 51