Vizea île de France

Vizea Sud-Est

Vizea Grand-Ouest

Vizea Sud-Ouest

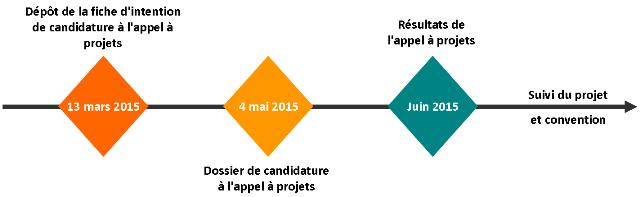

La DRIEE a lancé le 5 janvier 2015 un nouvel appel à projets "Agenda 21 : transition vers une économie verte". Il vise à soutenir des projets en faveur de l’économie verte qui s’inscrivent dans une démarche Agenda 21.

Historique de l’agenda 21

Les Agendas 21 sont issus de la déclaration de Rio en 1992. Celle-ci souligne le rôle essentiel revenant aux territoires et aux collectivités locales en matière de développement durable. L'Agenda 21 est une démarche volontaire portée par une collectivité ou un groupement de collectivités. A partir d'un diagnostic partagé avec les acteurs du territoire, la collectivité territoriale élabore une stratégie organisée autour d'axes prioritaires et le traduit par un plan d'action territorial pluriannuel. L'ambition d'une telle démarche est d'engager le territoire, de susciter des initiatives innovantes et de favoriser des changements de comportements pour les habitants et les entreprises.

En France, on dénombre près de 900 collectivités engagées dans une démarche agenda 21, dont 164 en Île-de-France. Parmi ces dernières, 38 bénéficient de la reconnaissance nationale "Agenda 21 local ", délivrée par le ministère en charge de l’écologie.

Vocation de l’appel à projet

La direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie (DRIEE-IdF) est chargée d’encourager en Ile-de-France la mise en place d’Agendas 21 et de projets territoriaux de développement durable qui répondent au cadre de référence national. Dans ce cadre, la DRIEE lance un nouvel appel à projets qui vise à soutenir le développement d'une économie et une société plus sobre en carbone, en énergie et en ressources naturelles non renouvelables notamment par :

Le financement de la DRIEE peut soutenir l'ingénierie de la stratégie ou de l'action : l'animation nécessaire à la mise en place ou à la conduite du projet, la réalisation d'une étude ou d'un diagnostic, la mise en place d'une méthode...

Pour rappel, le premier appel à projets "Agenda 21 : transition vers une économie durable" avait permis en 2014 de retenir et accompagner :

Conditions, calendrier et informations :

Les collectivités retenues devront mettre en avant à la fois leur réponse aux enjeux environnementaux du territoire et la manière dont ils participent au développement économique du territoire dans le cadre de la démarche d'Agenda 21 (diagnostic, choix des objectifs et des axes prioritaires, programme d'actions, mise en place des actions ...).

Pour plus d’informations : le site de la DRIEE - Appel à projet Agenda 21

Mardi 13 janvier 2015, Anne Hidalgo, Ma ire de Paris, et Pauline Véron, adjointe chargée de la démocratie locale et de la participation citoyenne, ont lancé l’édition 2015 du budget participatif de la capitale. LesEnR était présent et soutient cette démarche intégratrice d’une démocratie active. Cette initiative inédite s’inscrit dans la volonté de la collectivité de construire la ville avec ses habitants, dans un « esprit d'intelligence participative ».

ire de Paris, et Pauline Véron, adjointe chargée de la démocratie locale et de la participation citoyenne, ont lancé l’édition 2015 du budget participatif de la capitale. LesEnR était présent et soutient cette démarche intégratrice d’une démocratie active. Cette initiative inédite s’inscrit dans la volonté de la collectivité de construire la ville avec ses habitants, dans un « esprit d'intelligence participative ».

Retour sur l’édition 2014

La première édition du budget participatif en juillet 2014 menée par la municipalité de Paris, a consacré l’affectation d’une partie du budget d’investissement de la Ville aux souhaits des habitants. Plus de 40 000 parisiens et parisiennes ont ainsi voté les 9 projets qu’ils souhaitaient voir se développer en 2015, parmi lesquels la végétalisation des murs, le développement des jardins pédagogiques dans les écoles ou encore la reconquête urbaine.

En 2015 la municipalité souhaite aller encore plus loin…

En 2015 la municipalité souhaite aller encore plus loin…

Pour que les projets réalisés soient réellement issus des parisiens, ces derniers sont appelés à proposer directement leurs idées de projet pour leur rue, leur quartier, leur arrondissement, via une plateforme numérique sur Internet : « Madame la Maire, j’ai une idée ! ».

Des ateliers permanents d’échanges sont d’ores et déjà mis en place et sur toute la durée de la proposition d'idées : « les ateliers permanents du budget participatif » les mercredis, « Les midis du budget participatif »… et bien d’autres. Un agenda disponible en ligne. LesEnR est un acteur de l’urbanisme participatif et sera présent lors de certains événements à travers son équipe engagée.

En 2015 le budget alloué est de 75 millions d'euros d'investissement. C’est au total 5% du budget d’investissement de la Ville, qui sera affectés à cette démarche sur l’ensemble de la mandature.

L’engagement de la ville de Paris peut interroger sur la place que le citoyen a dans les démarches d’urbanisme et dans la réflexion autour des projets urbains qui façonnent la ville de demain : Comment intégrer le citoyen dans la réflexion ? Comment les citoyens peuvent être acteur de la ville durable ? Comment le développement durable participe au “vivre ensemble“ ?

LesEnR se mobilise autour de ces nombreuses questions pour intégrer pleinement le volet social du développement durable dans nos interventions. Nous cultivons notre ambition en termes de débat et d’échanges pour inventer et progresser collectivement avec tous types d’acteurs (bailleur, aménageur, habitant, commerçant,…) autour d’un territoire.

LesEnR approfondit et innove également en termes de démarche participative des projets urbains, notamment par l’application de sa démarche ASU, l’Approche Sociale de l’Urbanisme. Le projet de réhabilitation sociale de la résidence de Viosne à Osny en est un exemple : LesEnR a accompagné le bailleur Emmaüs-Habitat à faire remonter de la part des habitants un état des lieux des potentiels à valoriser sur leur résidence, en termes d’espace public et de lien social.

Le calendrier du budget participatif 2015

Par cette initiative la municipalité souhaite développer la culture du débat citoyen à Paris. Les très nombreux projets déjà mis en ligne par les habitants (225 idées déposées en moins de 3 jours) témoignent d’un engouement citoyen à la « fabrication de la ville de demain ».

L'appel à propositions de présentations pourGreenbuild Europe est ouvert ju squ'au 13 février ! L'événement aura lieu à Vérone en Italie du 14 au 16 octobre 2015

squ'au 13 février ! L'événement aura lieu à Vérone en Italie du 14 au 16 octobre 2015

Greenbuild ?

Le salon Greenbuild est organisé depuis 2002 par l’US Green Building Council (GBC Etats-Unis).

Il s’agit d’un événement majeur dédié au bâtiment durable. Il intègre un programme de conférence et une zone d'exposition pour rencontrer les professionnels du secteur (développeurs et promoteurs immobiliers, industriels du BTP, architectes, entreprises de construction, associations privées, universités, etc.). Réalisé à l’occasion du congrès international du World Green Building Council, le Salon+Conférence GreenBuild a compté plus de 17 500 visiteurs en 2014 à New Orleans (Louisiane).

Greenbuild 2015 se déroulera du 18 au 20 novembre 2015 à Washington, DC.

Greenbuild en Europe pour la 1ère fois !

Greenbuild a fait des petits… Après Greenbuilf Brazil, en 2013, U.S. GBC, Hanley Wood, GBC Italia et Veronafiere ont formé un partenariat pour lancer « Greenbuild for Europe and the Mediterranean region » dont la 1ère édition aura lieu du 14 au 16 octobre 2015 à Vérone, Italie.

L'appel à propositions de présentations pour Greenbuild Europe est ouvert jusqu'au 13 février:

Les propositions doivent être au format de 60mn, avec 3 conférenciers au plus. Les propositions doivent être soumises en ligne sur le site internet.

Les thèmes abordés doivent concerner au choix :

|

|

|

Pour en savoir plus sur Greenbuild : http://greenbuildexpo.com/

Pour en savoir plus sur Greenbuild Europe & the Mediterranean : http://www.greenbuildeuromed.com/en/

Pour contacter l’organisateur GBC Italia pour toute question :

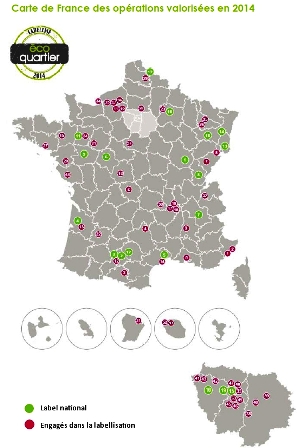

Sylvia Pinel, ministre du Logement, de l’Égalité des territoires et de la Ruralité, vient d’annoncer les lauréats de la 2ème vague de labellisation EcoQuartier, le 18 décembre 2014. 72 opérations ont été distinguées.

Le label national ÉcoQuartier porté par le ministère depuis 2012 a pour a mbition de distinguer les projets d’aménagement ou de renouvellement urbains les plus exemplaires. LesEnR s’engage depuis plusieurs années auprès de maitres d’ouvrages pour définir et suivre les ambitions de développement durable tout au long des projets. Cette année et pour la seconde vague de labellisation, 72 opérations ont été distinguées sur 108 candidates :

mbition de distinguer les projets d’aménagement ou de renouvellement urbains les plus exemplaires. LesEnR s’engage depuis plusieurs années auprès de maitres d’ouvrages pour définir et suivre les ambitions de développement durable tout au long des projets. Cette année et pour la seconde vague de labellisation, 72 opérations ont été distinguées sur 108 candidates :

Le palmarès de l’année 2014 témoigne de l’importance du renouvellement urbain sur notre territoire, puisque près des deux-tiers des opérations primées en font l’objet (62,5%), avec 14 opérations labélisées et 31 engagées dans la labellisation. Ces opérations répondent par ailleurs aux enjeux de mixité sociale soutenus par le ministère, avec respectivement 46% (labellisation) et 39% (engagement dans la labellisation) de logements locatifs sociaux.

Retour sur les labellisations depuis 2012

7 opérations « labellisées EcoQuartier » en 2014 sur les 19 au total étaient « Engagé dans la labellisation » en 2013 et ont évolué dans le processus de labellisation.

Depuis la création du label national en 2012, 110 opérations ont été distinguées :

Que deviennent les opérations labellisées ?

Parallèlement à la labellisation des opérations en 2014, Sylvia Pinel a lancé l’élaboration d’une méthode nationale d’évaluation des ÉcoQuartier labellisés.

Ainsi en 2014, le CSTB, en partenariat avec des experts du CEREMA et de l’ADEME, a élaboré une première méthode d’évaluation des engagements, qui sera testée en 2015 avec les collectivités lauréates « label EcoQuartier » en 2013. Les premiers résultats seront dévoilés fin 2015 et permettront d’affiner la connaissance et le fonctionnement des ÉcoQuartiers.

Ainsi en 2014, le CSTB, en partenariat avec des experts du CEREMA et de l’ADEME, a élaboré une première méthode d’évaluation des engagements, qui sera testée en 2015 avec les collectivités lauréates « label EcoQuartier » en 2013. Les premiers résultats seront dévoilés fin 2015 et permettront d’affiner la connaissance et le fonctionnement des ÉcoQuartiers.

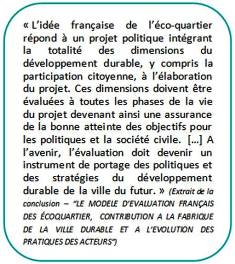

LesEnR ont été interpelé par le ministère et nous avons coécrit “Le modèle d’évaluation français des écoquartiers, contribution a la fabrique de la ville durable et a l’évolution des pratiques des acteurs”. Ce document participe à l’évaluation de la démarche et enrichi les retours d’expériences.

Une troisième vague de labellisation est prévue pour 2015, soutenue par la ministre Sylvia Pinel qui souhaite également présenter la démarche lors de la Conférence « Paris Climat 2015 » qui se tiendra au Bourget en décembre 2015, ainsi qu’à la Conférence « Habitat III » organisée en 2016 à Quito (Equateur) par les Nations Unies.

Il est certain que LesEnR sera un acteur opérationnel pour enrichir et valoriser les nouveaux projets.

Depuis la création du Référentiel « Un Aménagement durable pour Paris », la ville de Paris a su s’ériger comme une référence de l’urbanisme durable. LesEnR a accompagné la politique d’urbanisme durable de Paris pendant plusieurs années dans une logique d’amélioration continue. Fort de son expérience parisienne, LesEnR ambitionne de mettre ses compétences au service de la capitale. Venez Réinventez Paris avec nous !

Dès 2005, un petit groupe de chefs de projets de la direction de l’urbanisme de la mairie de Paris et plusieurs acteurs issus de services à vocation essentiellement environnementale (eau, parcs et jardins, pollution des sols, etc.) réfléchissent, dans le cadre de réunions de travail informelles, au moyen de définir et de promouvoir la prise en compte des objectifs de développement durable dans le suivi des projets urbains. Issue de cette initiative, une première version du référentiel, et du tableau de bord qui lui est associé, a été éditée en 2007 et a évolué de manière constante et régulière jusqu’en 2010, date de sa 5ème édition.

Le référentiel « Un Aménagent durable pour Paris » devient rapidement un outil pour les chefs de projets, les aménageurs parisiens mais aussi les différents bureaux d’études pour maîtriser les exigences réglementaires liées à la politique développement durable de la ville de Paris(1) .

LesEnR a travaillé aux cotés de la Ville de Paris afin de tester et d’améliorer le référentiel, aussi bien dans sa portée théorique que dans son application concrète sur les projets d’aménagement.

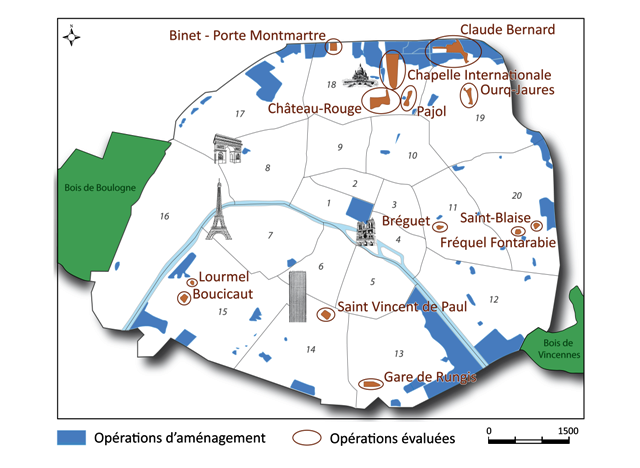

Ainsi, LesEnR a été chargé de d’évaluer une quinzaine d’opérations d’aménagement, définies annuellement suivant leur état d’avancement (dont les ZAC Claude Bernard et Frequel-Fontarabie ont reçu le « Label Ecoquartier »).

Les 13 projets évalués par LesEnR

Dans la lignée de cette mission, LesEnR a participé à un travail de recherche initié dès 2010 avec la Direction de l’Urbanisme de la Ville de Paris et le Laboratoire de Géographie Physique (LGP) du CNRS, menant à la parution d’un article scientifique portant sur l’évaluation par indicateurs des projets urbains.

Parallèlement, LesEnR a développé un outil « OSE » (Outil de Suivi et d’Evaluation) qui a été adapté au contexte d'évaluation des aménagements durable de Paris afin de constituer un outil opérationnel au service de la ville de Paris.

L’apparition du label EcoQuartier a incité la Ville de Paris à remodeler son référentiel. Avec le soutient de la société LesEnR, le référentiel a été mis à jour en cohérence avec la démarche nationale. Ces travaux ont amené les parties prenantes à la réalisation d’un travail complémentaire de recherche, aboutissant à la rédaction d’un second article scientifique, en partenariat avec la Direction de l’urbanisme, le Ministère du Logement et de l’Egalité des Territoires, le Centre Technique et Scientifique du Bâtiment (CSTB) et le laboratoire LGP.

Dans la continuité de cette ambition urbaine durable, la ville de Paris a lancé le mois dernier un Appel à projets urbains innovants international : « Réinventer.Paris ». 23 sites, répartis sur neuf arrondissements de la ville, sont proposés par la mairie et ouverts aux projets les plus ambitieux.

De la réhabilitation de bureaux d’un monument historique classé dans le 5ème arrondissement à l’aménagement de friches urbaines dans le 20ème, en passant par la construction d’immeubles-ponts sur le périphérique dans le 17ème ou le réaménagement de l’espace public dans le 13ème ; la variété des projets laisse libre court à l’imagination des équipes. Le projet Triangle-Eole dans le 19ème, le plus vaste, s’inscrit dans le contexte de l’opération d’aménagement « Paris Nord Est », une opération de renouvellement urbain de 200 ha localisée le long du boulevard périphérique. Un point commun à tous ces projets : l’innovation urbaine et la créativité que la mairie souhaite valoriser par son Appel à projets « Réinventer.Paris ».

Les 23 projets de l’appel à projets urbains innovants Réinventer.Paris – Source : www.lefigaro.fr

LesEnR est présent depuis plusieurs années aux côtés de la mairie de Paris dans sa démarche d’urbanisme durable menée sur le territoire parisien. Valorisation de l’approche de développement durable de projets comme le secteur Bercy-Charenton ou la ZAC Claude-Bernard; suivi des démarches de construction durable de logements ou d'équipements public, prestigieux ou de proximité, études de potentiel en énergie renouvelables,… tous ces projets nous ont apporté une fine connaissance du territoire et du contexte parisien, notamment son Plan Climat.

Vous souhaitez participer à l’Appel à projet Réinventer.Paris, LesEnR vous accompagne, venez Réinventez Paris avec nous !

La limite d’inscription est fixée au 31 janvier 2015, avec une première remise des offres au printemps 2015. La sélection est prévue d’ici 2016, pour une finalisation des chantiers en 2020.

Contact :

Pour en savoir plus sur nos projets d’urbanisme et territoire, construction ou énergie

(1) The french eco-neighbourhood evaluation model: contributions to sustainable city making and to the evolution of actors' urban practices, About-de Chastenet Cedissia, Belziti Daniela, Ph.D.; Faucheux Franck; Monaco François-Xavier; Le Sceller Thibaut; Pech Pierre, Ph.D.; Bessis Bruno, 2013.

A l'occasion de son discours de clôture du Sommet de la Construction organisé par la Fédération Française du Bâtiment, Manuel Valls a annoncé une dérogation de trois ans supplémentaires pour les logements collectifs pour se conformer aux exigences de la RT 2012.

Initialement prévu pour le 1er janvier 2015, l'échéance pour les bâtiments collectifs est désormais annoncée pour le 1er janvier 2018. "J'ai entendu vos remarques concernant la consommation maximale d'énergie des nouveaux bâtiments d'habitation collectifs (…) Je vous annonce donc aujourd'hui que la période dérogatoire (...) est prolongée jusqu'au 1er janvier 2018", a déclaré le Premier ministre.

Pour rappel, depuis le 1er janvier 2013, tous les bâtiments neufs à usage d'habitation doivent avoir une consommation maximale d'énergie de 50 kWh/m².an, modulée de plusieurs coefficients, selon les termes de la RT 2012, mais ils avaient bénéficié d'une dérogation provisoire jusqu'à janvier prochain, avec une obligation de Cep de 57,5 kWh/m².an, soit un niveau de plus 15 %.

Cette nouvelle dérogation va à rebours de la mise en place de la future RT 2020 et du projet loi sur la transition énergétique qui prévoit d'avancer la mise en œuvre des bâtiments à énergie positive, prévue normalement pour 2020. Selon l'article 4 du texte, "toutes les nouvelles constructions sous maîtrise d'ouvrage de l'Etat, de ses établissements publics ou des collectivités territoriales font preuve d'exemplarité énergétique et environnementale et sont, chaque fois que possible, à énergie positive et à haute performance environnementale. Les collectivités territoriales peuvent bonifier leurs aides financières ou octroyer prioritairement ces aides aux bâtiments qui font preuve d'exemplarité énergétique et environnementale et à énergie positive".

Mauvais coup pour les énergies renouvelables

Un retour en arrière et un mauvais coup porté aux énergies renouvelables, qui ne rendront que plus difficile le passage aux bâtiments à énergie positive imposé par la directive européenne sur l'efficacité énergétique dès 2020 pour l'ensemble des bâtiments neufs.

Depuis l'avènement de la RT 2012, les marchés du solaire thermique et photovoltaïque en collectif neuf s'effondrent, d'une part, en raison de cette dérogation, d'autre part, parce que la RT 2012 n’impose pas la mise en œuvre d’EnR en collectif neuf.

En 2018, puis en 2020, il faudra mettre du solaire thermique et ou photovoltaïque sur tous les bâtiments neufs pour atteindre le BEPOS. Faute de marché pendant 6 ans, une bonne partie des entreprises auront perdu le savoir-faire nécessaire.

On pourra donc s'attendre à une augmentation des coûts et à des contre-références. Ce qui permettra de développer tout un discours sur le fait que le solaire ne fonctionne pas et qu'il est trop cher. Et qu'il faut par conséquent renoncer à l’idée du BEPOS pour tous les bâtiments.

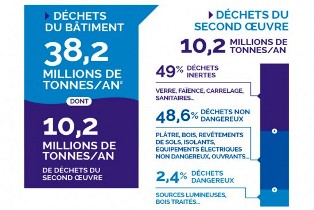

28 acteurs unissent leurs efforts au travers du projet Démoclès, lancé le 19 novembre dernier, pour améliorer le taux de recyclage des déchets de chantier du second œuvre.

Objectif 2020 : 70% des déchets de chantier valorisés !

La réglementation européenne, la feuille de route de la Nouvelle France Industrielle tout comme la loi de Transition Energétique tendent toutes vers cet objectif : la valorisation de 70% des déchets de chantier d’ici à 2020.

Pour l’ensemble des déchets du bâtiment, en construction neuve et en démolition/réhabilitation, (38 millions de tonnes annuelles), le taux actuel de valorisation constaté se situe autour de 50%. Mais si l’on se concentre sur les déchets de chantier de la seule phase de second œuvre (1/4 des déchets de chantier, en masse), ils ne sont plus que 30% à être recyclés. Etant donné la grande diversité de ces déchets, la plupart d'entre eux sont en effet détruits en mélange et donc peu recyclés.

Pour atteindre l’objectif 70% d’ici 2020, la priorité est donc de structurer la filière de recyclages des déchets de second œuvre !

Les enjeux : pas d’augmentation du coût de traitement des déchets + 10 000 emplois non délocalisables

Les enjeux : pas d’augmentation du coût de traitement des déchets + 10 000 emplois non délocalisables

Selon Hervé Grimaud, directeur général de Recylum, les entreprises des bâtiments déboursent 2,54 milliards d’euros chaque année dans la gestion de leurs déchets. L’objectif du projet Démoclès est d’atteindre l’objectif de 70% de taux de recyclage sans augmentation du coût global du traitement des déchets.

Au-delà de l’impact financier et environnemental, le projet pourrait créer près de 10.000 emplois non délocalisables, puisque le recyclage nécessite 15 fois plus de main d’œuvre que l’enfouissement.

Le projet Démoclès : 28 acteurs, 10 chantiers tests, 4 groupe de travail

C’est dans cette optique que le projet Démoclès a été lancé le 19 novembre dernier. Ce projet – regroupant 28 organismes, entreprises et administrations – vise à définir les modalités techniques de mise en œuvre d’une gestion des déchets maximisant leur recyclage, dans le respect des équilibres économiques de chacun.

La coordination du projet a été confiée à Récylum, éco-organisme à but non lucratif agréé pour promouvoir et organiser le recyclage des équipements élec triques et électroniques du bâtiment.

triques et électroniques du bâtiment.

Démoclès s’appuiera sur les 10 chantiers test de démolition de bâtiments réalisés et financés par l’Ademe, lancés en Ile-de-France et en Rhône-Alpes. Ils permettront d’identifier le gisement de déchets, d’inventorier les freins et de mesurer les économies. Des indicateurs de suivi seront également mis en place : ratio des typologies de déchets par mètre carré, temps de dépose et de tri des éléments de second œuvre, outils et méthodes utilisés, organisation logistique associée.

Parallèlement, 4 groupes de travail, articulés autour des thématiques dépose sélective, valorisation, formation et maitrise d’ouvrage, analyseront les résultats de ces chantiers test.

Les conclusions du projet Démoclès sont prévues pour fin 2015.

Les vingt-huit organismes, entreprises et administrations du projet Démoclès

Comité de pilotage : ADEME, AIMCC (association des industries de produits de construction) ; AMF (association des maires de France) ; CNLRQ (comité nationale de liaison des régies de quartier) ; FIEEC (fédération des industries électriques et électroniques et de communication) ; ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie ; ministère de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique ; Récylum (éco-organisme) ; SNED (syndicat national des entreprises de démolition) ; SRBTP (syndicat des recycleurs du BTP) ; UNTEC (union nationale des économistes du bâtiment).

Membres des groupes de travail : Ares services, FILMM (Syndicat National des Fabricants d’Isolants en Laines Minérales manufacturées), GTM Bâtiment (filiale de Vinci Construction France), ICEB, IDF Démolition, Nantet, Nexity, Paprec Chantiers, Placoplâtre, Siniat, SNRMP (Syndicat National de Recyclage des Matières Plastiques), région Ile-de-France, région Rhône-Alpes, Solover, UPB (Union des Plastiques du Bâtiment), ville de Lyon, VIE de Vinci.

28 acteurs unissent leurs efforts au travers du projet Démoclès, lancé le 19 novembre dernier, pour améliorer le taux de recyclage des déchets de chantier du second œuvre.

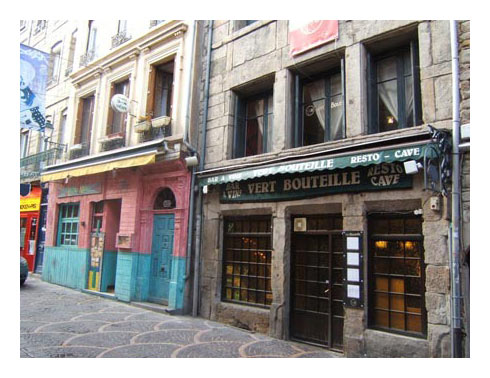

L’AVAP, qu’est-ce ?

Une AVAP (Aire de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine) a pour objectif de mettre en valeur le patrimoine bâti dans un périmètre défini. Elle s’impose au PLU et implique une autorisation spéciale de travaux (soumis également à avis de l’Architecte des Bâtiments de France) quand ceux-ci concernent l’extérieur des bâtiments.

L’AVAP a remplacé la ZPPAUP (Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager) en juillet 2010.

L’ensemble des ZPPAUP existantes devront avoir été transformées en AVAP d’ici juillet 2015. L’aspect développement durable et notamment énergétique est désormais davantage pris en compte.

Comment concilier préservation du patrimoine et rénovation énergétique

L’élaboration d’une AVAP produit nécessairement des règles architecturales applicables dans tout le périmètre considéré. Ces règles portent notamment sur les façades, les menuiseries, les toitures, les huisseries. Elles peuvent entrer en contradiction avec des solutions constructives de rénovation énergétique pratiquées habituellement (Isolation Thermique par l’Extérieur, remplacement de menuiseries…). Il apparait donc indispensable d’étudier les solutions énergétiques performances compatibles avec le règlement AVAP.

Une méthodologie spécifique

La caractérisation thermique d’un patrimoine AVAP revêt plusieurs spécificités :

Des stratégies de rénovation adaptées

En fonction des typologies architecturales, chaque architecture modélisée présentera des points forts et des points faibles d’un point de vue thermique (toiture, ponts thermiques, surfaces vitrées…). La stratégie de rénovation repose alors sur 2 points fondamentaux :

Concilier règles de l’AVAP et travaux de rénovation énergétique

Pour concilier les travaux préconisés et le règlement AVAP, certaines solutions originales sont parfois à trouver. Par exemple, dans le cadre d’un immeuble dont les menuiseries simple vitrage ne peuvent être changées, une solution de double fenêtre apporte un gain de performance important, sinon le verre épais peut aussi être une solution, mais moins performante.

Par contre, quand cela est possible, les performances énergétiques très performantes sont à cibler : dans le cas d’isolation de la toiture dans des combles perdus, la résistance thermique sera à R=7 pour éviter de tuer le gisement d’économie d’énergie.

Conclusion

Concilier AVAP et rénovation énergétique performante est possible même si le niveau de rénovation maximum n’est pas toujours possible. Par contre, cela nécessite systématiquement une étude spécifique afin de prendre en compte les spécificités architecturales de chaque AVAP.

Sources : CERTU, Guide ABC (Amélioration Thermique des Bâtiments Collectifs construits de 1850 à 1974)

Pour aller plus loin : l'exemple de l'AVAP de Saint-Etienne

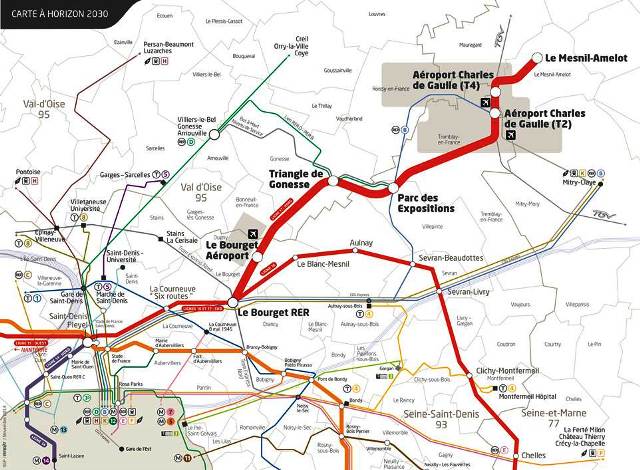

Lancée par la Société du Grand Paris à la suite des débats publics de 2010/2011 et de la naissance du Grand Paris Express, la concertation des collectivités locales, des partenaires et du grand public suit son cours, par «tronçon » du nouveau réseau de transport. En novembre et décembre 2014, c’est au tour des citoyens de la ligne 17 (nord-est) de prendre connaissance de leur projet…

Lancée par la Société du Grand Paris à la suite des débats publics de 2010/2011 et de la naissance du Grand Paris Express, la concertation des collectivités locales, des partenaires et du grand public suit son cours, par «tronçon » du nouveau réseau de transport. En novembre et décembre 2014, c’est au tour des citoyens de la ligne 17 (nord-est) de prendre connaissance de leur projet…

La concertation sur la ligne rouge 17 nord

C’est ainsi que ce mois-ci débute la concertation du tronçon de la ligne 17 nord du Grand Paris Express, entre Le Bourget et Le Mesnil-Amelot, au nord-est de Paris. Le 25 novembre a eu lieu la première réunion publique à Gonesse, et trois autres sont prévues jusqu’au 20 décembre 2014, à au Mesnil-Amelot, au Bourget et à Villepinte.

Cette ligne comprend 6 gares sur son parcours depuis Le Bourget, dont le tracé dessert la gare existante du Bourget, l’aéroport du Bourget, le nouveau projet urbain du Triangle de Gonesse, le Parc des Expositions de Villepinte ou encore plateforme aéroportuaire de Roissy – Charles de Gaulle. La mise en service de la ligne 17 est prévue à l’horizon 2024 jusqu’à la gare l’Aéroport Roissy Charles de Gaulle et 2030 pour son terminus Le Mesnil-Amelot.

Projet de la ligne 17 nord du Grand Paris Express (Source : Société du Grand Paris)

Quelle concertation pour le Grand Paris Express ?

Pour chacun des tronçons du réseau du Grand Paris Express, la Société du Grand Paris organise une phase de concertation avec les habitants et usagers concernés par le projet, en amont des enquêtes publiques. Plusieurs réunions publiques sont organisées, afin de présenter le projet et de recueillir les avis des citoyens.

Dans un deuxième temps, le dossier d’enquête d’utilité publique est déposé dans les mairies et préfectures concernées par le projet, afin que les citoyens puissent y exprimer leur avis. La commission d’enquête établi ensuite un rapport sur le déroulement de l’enquête, dont les conclusions finales, après transmission au Conseil d’Etat, seront mis à la disposition du public pendant une année. Après cette étape seulement, pourront débuter les travaux du réseau de transport.

Retour sur la concertation de la ligne rouge 15 sud

Cette ligne rocade sud du Grand Paris Express comprend 16 gares et dessert 22 communes des départements des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne, de la Seine-Saint-Denis et de la Seine-et-Marne.

La concertation sur ce tronçon, la première relative au réseau du Grand Paris Express, est quasiment terminée, et s’est déroulée ainsi :

Cette première phase de concertation sur le projet de la ligne 15 sud est dans l’ensemble un succès, puisque le projet est attendu par la population. Ces derniers sont demandeurs d’informations plus précises et concrètes, concernant notamment les acquisitions foncières, le système de transport, les gares, le stationnement et l’accessibilité piétonne…

Les rapports et conclusions de la commission d’enquête publique de la Ligne 15 Sud sont attendus pour la fin de l’année 2014.

Suite à la parution du décret n° 2011-1728 du 2 décembre 2011, de nombreuses communes et exploitants de crèches et écoles maternelles ont lancé des campagnes de mesures de la qualité de l’air intérieur de leurs établissements. Retour sur les résultats obtenus.

Le décret n° 2011-1728 du 2 décembre 2011 fixait aux propriétaires et exploitants une obligation de surveiller périodiquement la qualité de l’air intérieur pour les crèches et écoles maternelles avant le 1er Janvier 2015. Dès 2013, de nombreuses communes et exploitants de crèches et écoles maternelles ont lancé des campagnes de mesures pour communiquer rapidement, aux parents d’élèves et aux autres parties prenantes, une information objective sur le niveau d’exposition de leur enfant ; et lancer les actions correctives si nécessaire. Les résultats de ces mesures ont récemment été publiés par la COPREC (Confédération des Organismes indépendants tierce partie de Prévention, de Contrôle et d’Inspection).

Près de 1500 établissements ont fait l’objet de mesures (soit environ 4800 salles de classe et d’activités). Si des résultats complets ne sont pas disponibles pour l’ensemble des sites, il apparait cependant que 12% des établissements présentent des taux de confinement supérieur ou égal à 4, dont 2% présentent des taux de confinement extrême. Des mesures particulières sur les systèmes de ventilation doivent nécessairement être prises pour réduire les niveaux de CO2 mesurés. Rappelons qu’un taux de CO2 élevé entraîne la diminution des capacités scolaires des enfants.

Ces résultats indiquent également que plus de 13% des établissements présentent des concentrations en formaldéhydes supérieures à la valeur guide et 1% des concentrations supérieures à la valeur limite proposé par l’OMS. Ces concentrations nécessitent un diagnostic approfondi pour identifier la source de la pollution et mener une action impérative et rapide. Ces mesures montrent également des concentrations en formaldéhydes généralement deux fois plus élevées en période estivale, lorsque la température ambiante est plus élevée.

Les mesures relatives aux teneurs en benzène sont moins alarmantes. Seuls 1,8% des espaces ayant fait l’objet de mesures dépassent le seuil de la valeur guide et aucun ne dépasse celui de la valeur limite. Le benzène étant produit lors de combustion, la concentration de ce polluant est plus importante pour les mesures réalisées en période hivernale.

L’application de ce décret a été repoussée à 2018 par Ségolène Royal, Ministre de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie.

Les résultats obtenus lors des mesures confirment cependant la pertinence de ce sujet, d’autant plus pour les établissements accueillant des enfants de moins de 6 ans, dont le système respiratoire est encore en phase de formation. Si le panel d’étude n’est pas précisé dans la publication, il y a tout lieu de supposer que celui-ci est globalement représentatif du parc bâti des crèches et écoles maternelles françaises, c'est-à-dire assez ancien et perméable à l’air. Dans le contexte actuel de limitation des consommations énergétiques, notamment via l’amélioration de l’étanchéité à l’air de l’enveloppe des bâtiments, les sujets liés à la qualité de l’air intérieur n’en seront qu’exacerbés.

En conséquence, il convient de mettre en œuvre des produits à faibles émissions de COV et formaldéhydes pour les revêtements de sols, murs, plafonds, ainsi que les peintures, vernis, colles, mastics … Une attention particulière est également à porter aux émissions engendrées par le mobilier mis en place, généralement fabriqué en matériaux à base de bois aggloméré dont les colles sont parfois fortement émettrices en COV et formaldéhydes.

Enfin, les réglementations relatives aux débits de ventilation, aujourd’hui obsolètes, doivent évoluer : les 15 m3/h/pers. imposés par la réglementation sont très insuffisants au regard des 25 m3/h/pers. demandés par le code du travail et des 30 m3/h/pers. reconnus par de nombreux professionnels comme étant le minimum acceptable afin de favoriser les conditions d’apprentissages. Le bon entretien de ces systèmes de ventilation est également un impératif à l’obtention d’une qualité de l’air satisfaisante.

La réalisation à la Réunion d’un vaste réseau urbain de climatisation à l’eau de mer, unique au monde par son ampleur, a fait l’objet, lundi 27 octobre à Saint-Denis, d’un accord pour ouvrir ce marché de 150 millions d’euros aux petites entreprises de l’île. Huit projets liés à l’énergie marine sont actuellement en développement, ils pourraient assurer 20% des besoins électriques de base d’ici à 2030.

Pour atteindre son objectif d’autonomie énergétique à l’horizon 2030, l’île de La Réunion fait le pari d'un projet innovant et d’envergure, un réseau urbain de climatisation à l’eau de mer, unique au monde par son ampleur.

Déjà exploité en Polynésie ou à Hawaï, mais à petite échelle, le réseau de climatisation marine est fondé sur le procédé SWAC (« Sea Water Air Conditionning » ou climatisation à l’eau naturellement froide).

Un projet d’envergure, moteur du dynamisme de l’ile

Dans le département français de l’océan indien, le projet ambitionne de climatiser une soixantaine de bâtiments publics et privés (aéroport, université, centres commerciaux…) des zones urbaines de Saint-Denis et Sainte-Marie (nord).

Piloté par le Syndicat intercommunal d’exploitation des eaux océaniques (SIDEO), ce projet présente un coût de 150 millions d’euros dont 90 millions financés par l’Etat. Les travaux commenceront mi-2015 pour une mise en service mi-2017.

Ce sont ainsi 300 à 400 emplois qui seront créés sur le chantier, notamment pour creuser les 23 kilomètres de tranchées nécessaires pour enfouir les canalisations. 7 kilomètres de canalisations seront nécessaires pour transporter l’eau de mer jusqu’à la côte et 1 km pour la rejeter dans l’océan, après usage.

Dans une île qui compte plus de 135 000 chômeurs sur une population de plus de 800 000 personnes, les partenaires institutionnels et industriels du projet (Etat, Région, GDF Suez, ADEME) ont signé avec des acteurs économiques un « Small Business Act » destiné à ouvrir le marché, directement ou en sous-traitance, à des petites entreprises locales.

« Quel beau symbole, quel bel exemple de ce qu’on peut faire ensemble ! » s’est réjoui Jean-Lou Blachier, médiateur des marchés publics, en déplacement sur l’île. « C’est une commande essentielle pour le secteur du BTP », a souligné le préfet de la Réunion Dominique Sorain.

La baisse des prix pour les clients du réseau n’interviendra toutefois qu’à moyen terme, à compter de 2022, selon Eric Bassac, du pôle international de GDF Suez.

8 projets d’exploitation de l’Energie Marine pour une autonomie énergétique de l'ïle en 2030

Le système pompera l’eau d’origine polaire des profondeurs de la mer (5° à 1.100 mètres) pour refroidir, via un échangeur thermique, un circuit d’eau douce alimentant les locaux à climatiser. 75 % d’électricité sera ainsi économisée.

Un second projet SWAC, de moindre importance, a été lancé à Saint-Pierre (sud) en vue de climatiser le Centre hospitalier Universitaire Sud Réunion. Il vise à économiser sur 5 ans, 3 millions d’euros, soit 50 % de sa consommation électrique, selon ses promoteurs.

Au total, 8 projets fondés sur l’exploitation de l’énergie marine (houle, énergie thermique, climatisation, osmose) ont été mis à l’étude dans le cadre de la stratégie initiée par la Région et le Grenelle de l’environnement, visant à atteindre l’autonomie énergétique de l’île en 2030.

L’ETM (Energie thermique des mers) pourrait assurer à cette date 20 % des besoins électriques de base et remplacer l’équivalent de l’importation actuelle de charbon.

Deux tiers de la production électrique de la Réunion sont aujourd’hui d’origine fossile (charbon et fuel). Environ 20 % proviennent des centrales hydrauliques et 10 % à 15 % de la bagasse (résidus ligneux de la canne), de l’éolien et du solaire.

Après plus d’un an de travail, le think-tank « The Shift Project » vient de donner corps à son projet de passeport rénovation énergétique. Objectif : qu’il s’inscrive dans un cadre réglementaire pour doper la rénovation énergétique des logements.

Depuis la sortie de son rapport « Performance énergétique du bâtiment » en septembre 2013 où le « passeport rénovation thermique du logement » était évoqué, l’idée a fait du chemin. Un groupe de travail dédié, composé d’industriels, d’énergéticiens, de bureaux d’études et piloté par Brice Maillé du think-tank y a réfléchi pour donner aujourd’hui une vision très claire de ce que pourrait être ce document, sorte de carnet de santé du bâtiment et guide d’accompagnement des ménages pour leurs futurs travaux.

Le contenu de ce document prend appui sur une analyse du marché de la rénovation énergétique. The Shift Project estime, en effet, que les différents gouvernements qui se sont succédés ont cherché à développer la rénovation énergétique, sans toutefois obtenir les résultats escomptés. Avec seulement 10 000 rénovations de type BBC par an, l’amélioration du niveau de performance global du parc ne permet pas d’atteindre les engagements pris par la France. Et force de constater que les aides publiques mises en place, CIDD, Eco-PTZ et certificats d’économie d’énergie, n’ont pas créé une dynamique suffisante, capable de structurer le marché. « La politique publique basée sur le principe d’incitation montre ses limites, explique Brice Maillé, chef de projet de The Shift Project. Compte tenu du prix actuel de l’énergie, la rénovation énergétique est peu rentable pour le propriétaire. Lui dire qu’il va économiser 500 euros par an pour des travaux qui oscillent entre 20 et 30 000 euros, cela ne passe pas ! D’autant que les ménages ne font pas de la rénovation énergétique une priorité, ils sont davantage sensibles aux arguments de confort ou de valorisation de patrimoine pour faire réaliser des travaux ». Dans ce contexte, il n’est plus question de leur préconiser des bouquets de travaux dont ils ne comprennent pas bien le sens (ndlr : en 2014, le crédit d’impôt est conditionné soit par un plafond de ressource, soit par la réalisation de bouquet de travaux).

Le contenu de ce document prend appui sur une analyse du marché de la rénovation énergétique. The Shift Project estime, en effet, que les différents gouvernements qui se sont succédés ont cherché à développer la rénovation énergétique, sans toutefois obtenir les résultats escomptés. Avec seulement 10 000 rénovations de type BBC par an, l’amélioration du niveau de performance global du parc ne permet pas d’atteindre les engagements pris par la France. Et force de constater que les aides publiques mises en place, CIDD, Eco-PTZ et certificats d’économie d’énergie, n’ont pas créé une dynamique suffisante, capable de structurer le marché. « La politique publique basée sur le principe d’incitation montre ses limites, explique Brice Maillé, chef de projet de The Shift Project. Compte tenu du prix actuel de l’énergie, la rénovation énergétique est peu rentable pour le propriétaire. Lui dire qu’il va économiser 500 euros par an pour des travaux qui oscillent entre 20 et 30 000 euros, cela ne passe pas ! D’autant que les ménages ne font pas de la rénovation énergétique une priorité, ils sont davantage sensibles aux arguments de confort ou de valorisation de patrimoine pour faire réaliser des travaux ». Dans ce contexte, il n’est plus question de leur préconiser des bouquets de travaux dont ils ne comprennent pas bien le sens (ndlr : en 2014, le crédit d’impôt est conditionné soit par un plafond de ressource, soit par la réalisation de bouquet de travaux).

Et c’est bien là, qu’il faut changer de cap selon The Shift Project et « engager une rupture dans la politique de rénovation thermique ».

Embarquer la performance énergétique dans les travaux de rénovation

Comment ? En instaurant une obligation de travaux… Mais en douceur. L’idée du think-tank est que les travaux d’économies d’énergie soient embarqués systématiquement à chaque intervention sur le logement. « Nous proposons de les inscrire dans la vie naturelle du logement », souligne Brice Maillé qui rappelle que sur une année 540 000 toitures et 400 000 façades sont rénovées et 1 210 000 systèmes de chauffage sont remplacés, pour un montant de 18-20 milliards d’euros en maison individuelle. Ce qui revient à établir un échéancier d’obligations de travaux par étape, en commençant par les logements les plus énergivores. Ce signal réglementaire, qui doit structurer le marché, permettra aux ménages d’anticiper et de planifier leurs travaux au rythme qu’ils le souhaitent (soit en une seule fois ou en plusieurs), sous réserve de pouvoir organiser de manière cohérente un programme de rénovation. Il est d’ailleurs fortement recommandé que le niveau de performance de chaque intervention soit maximal car chaque geste manqué ou à moitié réalisé ne se rattrape que 15 à 50 ans plus tard selon les lots. C’est donc ici et en toute logique que le passeport rénovation intervient.

L’aide publique conditionnée à la réalisation du passeport

Mis à disposition des ménages sous la forme d’un portail internet, il sera à la fois un guide d’entretien et d’accompagnement personnalisé des futurs travaux, document technique et dossier d’archivage. Propriété du logement auquel il est rattaché, il sera sous la responsabilité du propriétaire et servira de support aux différentes interactions avec les locataires, diagnostiqueurs, artisans, syndics de copropriétés, notaires. The Shift Project a imaginé son modèle de passeport en trois volets.

Tout d’abord un diagnostic de performance énergétique, renforcé et argumenté, devra être réalisé en incluant l’état des consommations et dépenses énergétiques réelles de l’occupant. Il sera effectué par un bureau d’études ou un diagnostiqueur qualifié PRE (Passeport rénovation énergétique) sur la base d’un prérequis de connaissances techniques sur le bâtiment et l’énergie après une formation de 5 jours. Puis, à l’issue de ce DPE, seront proposées une ou plusieurs combinaisons de travaux sur les 26 prédéfinies d’ores et déjà par le think-tank pour les maisons individuelles (le principe est le même pour les logements en copropriétés). Un échéancier de travaux, une projection de consommation et une estimation budgétaire seront également donnés à ce stade aux ménages. Le dernier volet consiste dans la réalisation d’un devis effectué par un professionnel qualifié RGE faisant une offre sur les combinaisons proposées (ou variante sous réserve d’un niveau de performance équivalent). L’aide publique sera par ailleurs conditionnée à la réalisation du passeport

Ce programme, outre de définir une trajectoire de travaux à réaliser soit par étapes, soit globalement, pour atteindre un niveau de performance énergétique équivalent classe B, présente un certain nombre d’avantages. « Il permet d’engager un dialogue entre les ménages et les entreprises du bâtiment, d’aider au choix des travaux en faisant gagner du temps et devrait améliorer la vision du parc des 15 millions de maisons individuelles et des 14 millions de logements collectifs, à l’heure actuelle très floue », explique Brice Maillé, qui insiste aussi sur l’importance de l’aspect culturel, à l’instar du contrôle technique des voitures qui a amélioré la qualité du parc automobile, mais est aussi entré dans les moeurs. Développer un réflexe énergétique à chaque fois que l’occasion se présente est essentiel, il sera d’autant plus naturel que les particuliers seront sensibilisés et le passeport rénovation énergétique y participera largement. Au final, ce pourrait être 30 000 emplois nets créés sur 15 ans.

The Shift Project appelle à une mise en place du dispositif dès maintenant

« Compte tenu de l’inertie importante et notamment du temps de formation des auditeurs thermiques (5 jours), il faut commencer dès maintenant », estime Brice Maillé. D’ailleurs, sans attendre la loi sur la Transition Energétique qui pourrait intégrer l’embarquement de l’efficacité énergétique dans les travaux d’un bâtiment, The Shift Project a décidé de lancer un pilote du passeport d’ici la fin de l’année. Une expérimentation sur une région à laquelle participeraient bien sûr la région, mais aussi des diagnostiqueurs et les organisations professionnelles du bâtiment, Capeb et FFB. Une prémaquette du passeport rénovation énergétique sera également rendue publique le 30 septembre prochain.

Dans son rapport « Performance Energétique du Bâtiment » publié en septembre 2013, le think-tank estime le temps nécessaire à la préparation du programme à 5 ans environ, pour que la première échéance de mise en conformité intervienne en 2018. « Cette période doit être mise à profit pour organiser le marché et les outils d’accompagnement des ménages », est-il écrit. Un délai nécessaire qui permettrait la mise au point de la prestation standardisée pour élaborer le passeport à un coût forfaitaire de 300 euros maximum, la formation et l’accréditation des diagnostiqueurs/auditeurs/bureaux d’études à la production à grande échelle de ces prestations, la réalisation de centaines de milliers de passeports rénovation sur une longue période afin d’évaluer les logements énergivores et de planifier les travaux sur le moyen/long terme, l’organisation des professionnels du bâtiment pour le déploiement des offres de combinaisons de travaux et la montée en compétences (en niveau et en volume) de la filière « performance énergétique » dans la profession du bâtiment.

Page 20 sur 51