Vizea île de France

Vizea Sud-Est

Vizea Grand-Ouest

Vizea Sud-Ouest

Le lundi 11 juillet 2011, la commission de régulation de l’énergie (CRE) a publié le cahier des charges du nouvel appel d’offre éolien offshore. Portant sur plus de 3 GW (soit environ 600 éoliennes), réparties sur cinq zones prédéfinies dans la Manche et sur la façade Atlantique, ce projet porte les ambitions françaises en termes de développement de l’éolien offshore.

L’appel d’offre s’inscrit dans l’objectif d'atteindre 23% d’énergies renouvelables à l’horizon 2020, alors que la part des énergies renouvelables est actuellement de l'ordre de 12% dont environ 2% pour l’éolien terrestre. Pour rappel, cet objectif a été défini lors du Grenelle de l’Environnement en 2007.

Pour chacun des cinq sites retenus pour l'appel d'offres, une puissance maximale de l’installation a été fixée :

La date finale de dépôt des offres a été fixée au 11 janvier 2012. La liste des candidats retenus sera quant à elle connue en avril 2012 et la mise en place des éoliennes devraient être achevée d’ici 2015. Un deuxième appel d’offres devrait également être lancé d’ici cette date portant ainsi la puissance totale d'éoliennes offshores installées à 6 GW.

Les trois principaux critères retenus pour procéder à la sélection des candidats sont :

Afin d’accompagner les collectivités locales dans le montage de projets d’EcoQuartiers, le MEDDTL a commandé une étude aux pôles nationaux d’excellence « EcoQuartiers » des CETE de Lyon, de l’Ouest et du Sud-Ouest, assistés du pôle « montages complexes » du CETE Nord-Picardie sur la problématique des mécanismes de financement des EcoQuartiers.

Afin d’accompagner les collectivités locales dans le montage de projets d’EcoQuartiers, le MEDDTL a commandé une étude aux pôles nationaux d’excellence « EcoQuartiers » des CETE de Lyon, de l’Ouest et du Sud-Ouest, assistés du pôle « montages complexes » du CETE Nord-Picardie sur la problématique des mécanismes de financement des EcoQuartiers.

Pour protéger les écosystèmes mis à mal par les infrastructures humaines, qu’elles soient anciennes ou à venir, un appel à projets d’opérations expérimentales d’offre de compensation vient d’être lancé par le ministère de l’Ecologie. L’objectif visé est de développer et promouvoir ces opérations pour améliorer la gestion et la préservation de territoires sensibles sur le long terme.

Pour protéger les écosystèmes mis à mal par les infrastructures humaines, qu’elles soient anciennes ou à venir, un appel à projets d’opérations expérimentales d’offre de compensation vient d’être lancé par le ministère de l’Ecologie. L’objectif visé est de développer et promouvoir ces opérations pour améliorer la gestion et la préservation de territoires sensibles sur le long terme. L’élaboration du document s’appuie sur un inventaire des émissions de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre, un bilan énergétique, une évaluation du potentiel énergétique, renouvelable et de récupération et une évaluation des améliorations possibles en matière d’efficacité énergétique. Il tient compte également d’une évaluation de la qualité de l’air, et de ses effets sur la santé publique et l’environnement, menée à l’échelon de la région et intégrant les aspects économiques ainsi que sociaux.

L’élaboration du document s’appuie sur un inventaire des émissions de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre, un bilan énergétique, une évaluation du potentiel énergétique, renouvelable et de récupération et une évaluation des améliorations possibles en matière d’efficacité énergétique. Il tient compte également d’une évaluation de la qualité de l’air, et de ses effets sur la santé publique et l’environnement, menée à l’échelon de la région et intégrant les aspects économiques ainsi que sociaux. Dans la continuité de la loi Grenelle 2 (article 255) qui a introduit l’obligation de présenter un rapport de développement durable pour certaines collectivités territoriales. Le décret du 17 Juin fixe les modalités de mise en œuvre de cette mesure et le contenu de ce rapport en matière de développement durable. Il s’applique aux communes et EPCI à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants, départements, régions et collectivité de Corse

Dans la continuité de la loi Grenelle 2 (article 255) qui a introduit l’obligation de présenter un rapport de développement durable pour certaines collectivités territoriales. Le décret du 17 Juin fixe les modalités de mise en œuvre de cette mesure et le contenu de ce rapport en matière de développement durable. Il s’applique aux communes et EPCI à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants, départements, régions et collectivité de Corse  L’AFNOR a publié le 15 juin 2011 la nouvelle norme internationale ISO 50001 portant sur les systèmes de management de l’énergie et visant à améliorer la performance énergétique.

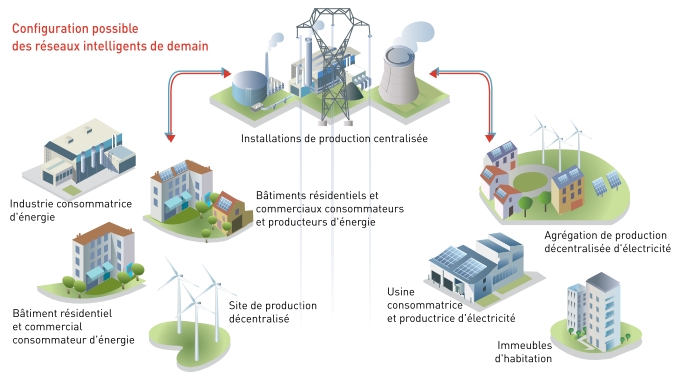

L’AFNOR a publié le 15 juin 2011 la nouvelle norme internationale ISO 50001 portant sur les systèmes de management de l’énergie et visant à améliorer la performance énergétique. Tout en maintenant la qualité et la sûreté d’approvisionnement en électricité, il est aujourd'hui nécessaire de faire évoluer l’architecture et les fonctionnalités des réseaux électriques en France, afin d’atteindre d’ici 2020 les objectifs énergétiques européens adoptés en mars 2007. Les ambitions affichées à travers la règle du Paquet « Énergie-Climat » présentent un triple objectif, à savoir :

Tout en maintenant la qualité et la sûreté d’approvisionnement en électricité, il est aujourd'hui nécessaire de faire évoluer l’architecture et les fonctionnalités des réseaux électriques en France, afin d’atteindre d’ici 2020 les objectifs énergétiques européens adoptés en mars 2007. Les ambitions affichées à travers la règle du Paquet « Énergie-Climat » présentent un triple objectif, à savoir :

Habitat groupé, habitat participatif en autopromotion ou encore habitat coopératif, nombreuses sont les dénominations qui réfèrent à un même concept de base : se réunir à plusieurs familles pour acheter, concevoir, construire ou réhabiliter et habiter de manière collective un groupe de logements, un immeuble, en y partageant souvent des espaces communs.

Au cours de l'Université de l'association d'ingénieurs thermiciens ICO qui s'est déroulée du 11 au 13 mai 2011, Effinergie, par le biais de sa directrice Catherine Bonduau, a présenté les grandes lignes du contenu du futur label Effinergie Plus.

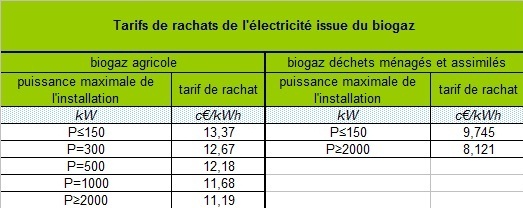

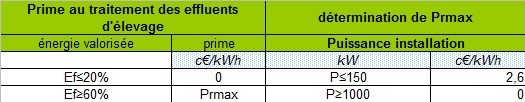

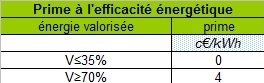

Au cours de l'Université de l'association d'ingénieurs thermiciens ICO qui s'est déroulée du 11 au 13 mai 2011, Effinergie, par le biais de sa directrice Catherine Bonduau, a présenté les grandes lignes du contenu du futur label Effinergie Plus. Par l’arrêté du 19 mai 2011, paru au Journal Officiel du 21 mai, le gouvernement a défini les nouveaux tarifs d'achat de l’électricité produite à partir du biogaz. Ces nouveaux tarifs concernent la production d’électricité à partir du biogaz issu de la méthanisation des déchets agricoles. Un autre tarif concerne le biogaz issu des déchets ménagés ou assimilés. Les contrats d’achats sont prévus pour une durée de 15 ans.

Par l’arrêté du 19 mai 2011, paru au Journal Officiel du 21 mai, le gouvernement a défini les nouveaux tarifs d'achat de l’électricité produite à partir du biogaz. Ces nouveaux tarifs concernent la production d’électricité à partir du biogaz issu de la méthanisation des déchets agricoles. Un autre tarif concerne le biogaz issu des déchets ménagés ou assimilés. Les contrats d’achats sont prévus pour une durée de 15 ans.

Page 38 sur 51