Environnement - Publication d'un guide pour l’analyse de la vulnérabilité des territoires face au changement climatique

- Création : 24 février 2011

Le commissariat général au développement durable vient de publier un guide d’accompagnement des territoires pour l’analyse de leur vulnérabilité socio-économique au changement climatique.

Le commissariat général au développement durable vient de publier un guide d’accompagnement des territoires pour l’analyse de leur vulnérabilité socio-économique au changement climatique.Le guide d’accompagnement, basé sur l’identification des activités économiques structurant les territoires considérés, vise à proposer une « boîte à outils » aux acteurs locaux, souhaitant ou devant engager une démarche d’évaluation de l’impact du changement climatique : avec notamment des matrices synthétiques croisant les milieux, les activités économiques, permettant de mettre en évidence des points spécifiques de vulnérabilité.

Son utilisation n’a pas vocation à se substituer à une étude complète de vulnérabilité. Il doit plutôt être envisagé comme une première étape permettant de :

- mettre en évidence les activités et les acteurs touchés par le changement climatique ainsi que les enjeux prioritaires et les axes d’action,

- réunir des premiers éléments de diagnostic sur le territoire,

- de sensibiliser et mobiliser sur cette problématique.

Conçu comme un outil d’accompagnement d’une démarche de mobilisation locale, il contient des supports utiles (descriptif de la démarche, bibliographie, sources), permettant aux utilisateurs d’analyser la vulnérabilité potentielle à partir de la compréhension fine qu’ils ont de leur territoire. Il ne propose pas un chiffrage du coût des impacts et des actions d’adaptation.

Energie / Photovoltaïque - François Fillon confirme l'objectif annuel de 500 MW

- Création : 22 février 2011

Le Premier Ministre français, François Fillon, a annoncé le 22 février 2011 lors d’un discours devant le Conseil Economique, Social et Environnemental (CESE), viser un objectif annuel de 500 MW de capacité de production d’électricité d’origine photovoltaïque.

Le Premier Ministre français, François Fillon, a annoncé le 22 février 2011 lors d’un discours devant le Conseil Economique, Social et Environnemental (CESE), viser un objectif annuel de 500 MW de capacité de production d’électricité d’origine photovoltaïque.Le Premier Ministre a donc décidé de ne pas suivre l’avis de nombreux députés de la majorité (dont le député UMP de Loire-Atlantique Serge Poignant, auteur de plusieurs rapports sur le sujet) qui semblaient favorables, lors de l'audition de MM. Charpin et Trink devant la commission des Affaires économiques de l'Assemblée nationale, à l’élévation du plafond annuel de 500 MW à 800 MW .

Pour justifier ce choix, François Fillon estime que 2 000 MW actuellement en file d’attente seront effectivement installées (sur les 3 400 MW au total), ce qui fait que « en 2 ans, ce sont donc au moins 2 500 à 3 000 MW qui seront installés », ce qu’il juge suffisant puisque les professionnels de la filière disposent ainsi « d’objectifs de puissance encore jamais égalés ». Il juge ainsi engager l’Etat français « sur des volumes de marché très suffisants pour assurer une démarche de filière ».

Par ailleurs, le chef du gouvernement a ajouté qu'il se réservait le droit de « revoir à la hausse » la programmation pluriannuelle d’investissement à la mi 2012, « si jamais une part des projets antérieurs à la période de concertation ne devait pas voir le jour ».

Lors de ce discours, François Fillon a également précisé que « les fermes au sol et les installations sur de très grandes toitures seront traitées par appel d’offres, et définiront des critères de qualité environnementale et urbanistique, des conditions de recyclage des déchets de l’installation, un fort contenu d’innovation », tout en confirmant que « les particuliers et les petites installations seront soumis, comme aujourd’hui, à un régime de tarif de rachat, parce qu’ils obéissent à des motivations différentes ».

Sur ce plan il a donc été décidé de suivre les recommandations du rapport Charpin / Trink de la concertation avec les acteurs concernés par le développement de la filière photovoltaïque afin de « crédibiliser le professionnalisme de la filière » et d’« éloigner tous ceux dont le comportement spéculatif passé a nui à la réputation de cette industrie émergente ».

Energie - Constat alertant sur la fiabilité des DPE

- Création : 21 février 2011

L’UFC-Que Choisir rend publics ce jour les résultats effarants de la réactualisation de son enquête sur les Diagnostics de Performance Energétique (DPE), et à l’appui de ceux-ci, réclame un renforcement du cadre juridique des DPE pour garantir leur fiabilité.

L’UFC-Que Choisir rend publics ce jour les résultats effarants de la réactualisation de son enquête sur les Diagnostics de Performance Energétique (DPE), et à l’appui de ceux-ci, réclame un renforcement du cadre juridique des DPE pour garantir leur fiabilité.En 2008, date de la précédente enquête, l’UFC-Que Choisir s’indignait du caractère aléatoire du classement des DPE sur l’échelle de A à G. En 2011, force est de déplorer que rien n’a changé. Sur 4 maisons visitées par 16 diagnostiqueurs : deux maisons ont été classées dans pas moins de 3 classes énergétiques différentes, une a été classée dans 2 étiquettes différentes, une seule s’étant vue attribuer la même étiquette énergétique par tous ces « professionnels ».

Une des maisons enquêtée a été classée, selon les diagnostiqueurs, en C, D ou E, avec une estimation de consommation de 134 kWh à 244 kWh par m² et par an, soit une facture annuelle variant de 1 000 à 1 800 euros !

Ces résultats sont d’autant plus alarmants, qu’à la différence de 2008, les DPE sont dorénavant obligatoires dès la mise en vente ou en location des logements et leur affichage est obligatoire dans toutes les annonces immobilières (cf. news du 24 janvier 2011).

De plus, ils n’ont plus seulement un rôle informatif. Le contexte législatif et réglementaire a en effet évolué et leur a donné encore plus d’importance : le montant du nouveau prêt à taux zéro (PTZ+) est conditionné à la classe énergétique du logement fournie par ce diagnostic.

L’absence de fiabilité des diagnostics a donc des conséquences financières plus lourdes encore que celles relatives à la mésestimation de la consommation énergétique.

Malgré la récurrence des dénonciations, les évolutions législatives et les annonces gouvernementales de l’automne, aucune mesure n’a encore été prise pour renforcer la fiabilité des DPE et, encore moins, leur valeur juridique. Faut-il rappeler que le Diagnostic de Performance Energétique est le seul à ne pas avoir de valeur juridique, contrairement aux autres diagnostics exigés lors d’une transaction immobilière ?

Malgré la récurrence des dénonciations, les évolutions législatives et les annonces gouvernementales de l’automne, aucune mesure n’a encore été prise pour renforcer la fiabilité des DPE et, encore moins, leur valeur juridique. Faut-il rappeler que le Diagnostic de Performance Energétique est le seul à ne pas avoir de valeur juridique, contrairement aux autres diagnostics exigés lors d’une transaction immobilière ?A l’appui de ce constat, l’UFC-Que Choisir demande donc aux pouvoirs publics :

- D’adopter sans délai des mesures techniques pour fiabiliser les Diagnostics de Performance Energétique.

- De rendre opposable le DPE entre l’acheteur et le vendeur pour que la responsabilité du diagnostiqueur puisse être engagée en cas de diagnostic erroné.

Environnement - Publication bi-mensuelle de la lettre « Planète Grenelle » du MEDDTL

- Création : 18 février 2011

Le Ministère de l'Ecologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement (MEDDTL) a publié le 17 février 2011 le premier numéro de sa lettre « Planète Grenelle ».

Le Ministère de l'Ecologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement (MEDDTL) a publié le 17 février 2011 le premier numéro de sa lettre « Planète Grenelle ».

Cette lettre qui sera publiée tous les deux mois permettra de suivre en temps réel toutes les actualités et les réalisations en lien avec le Grenelle de l'Environnement. Actions, décrets, initiatives, cette lettre tiendra informés particuliers et professionnels afin de mieux comprendre la portée et les effets sur la vie quotidienne du Grenelle de l'Environnement et des lois qui en découlent.

On retrouve ainsi au sommaire de ce premier numéro de la lettre « Planète Grenelle » les sujets suivants :

- A la une | 2011 : La maturité du Grenelle

- Dans l'actu

- Deuxième plan national santé environnement : de nouvelles priorités pour la santé

- Perpignan – Figueras : la première ligne à grande vitesse entre la France et l’Espagne

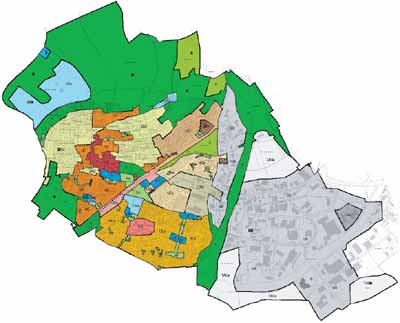

- Près de chez vous | Lorraine : Un ÉcoQuartier au cœur de Nancy

- La tribune | Signée Nathalie Kosciusko-Morizet

- L’événement | 2011 : Année internationale des forêts

- Pour aller plus loin | Les villes de demain : durables et désirables

- La vidéo | Comprendre la Trame verte et bleue

- Agenda du Grenelle | Les réalisations du Grenelle, jour après jour

- Focus | Coup d’envoi de l’éolien en mer

Urbanisme Durable / Grenelle 2 - Réforme de l’étude d’impact et avis de l’Autorité environnementale

- Création : 14 février 2011

En répercussion au Grenelle 2, le Ministère de l’écologie publie un projet de décret qui vise à assigner aux SCOT et au PLU des objectifs environnementaux et leur permet d’être plus prescriptifs, tout en en étendant le contrôle du préfet (analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers, consommations économes, lutte contre l’étalement urbain, obligations imposées aux constructeurs en matière de performances énergétiques et environnementales…). Ces éléments seront à prendre en considération dans les futures évaluations environnementales.

En répercussion au Grenelle 2, le Ministère de l’écologie publie un projet de décret qui vise à assigner aux SCOT et au PLU des objectifs environnementaux et leur permet d’être plus prescriptifs, tout en en étendant le contrôle du préfet (analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers, consommations économes, lutte contre l’étalement urbain, obligations imposées aux constructeurs en matière de performances énergétiques et environnementales…). Ces éléments seront à prendre en considération dans les futures évaluations environnementales. Le CERTU (Centre d’Etude sur les Réseaux, les Transport, l’Urbanisme et la construction) et l’ETD (Etude Territoire et Développement), dans leur décryptage de l’impact du Grenelle 2 de décembre 2010, rappellent que la loi Grenelle 2 élargit le champ de l’étude d’impact en simplifiant les types de projets concernés. Il élargit son contenu et renforce les moyens de contrôle de l’administration sur l’ensemble des projets soumis à étude d’impact.

Le CERTU (Centre d’Etude sur les Réseaux, les Transport, l’Urbanisme et la construction) et l’ETD (Etude Territoire et Développement), dans leur décryptage de l’impact du Grenelle 2 de décembre 2010, rappellent que la loi Grenelle 2 élargit le champ de l’étude d’impact en simplifiant les types de projets concernés. Il élargit son contenu et renforce les moyens de contrôle de l’administration sur l’ensemble des projets soumis à étude d’impact.Le Grenelle 2 insiste principalement sur deux points :

- « Le résultat des consultations et les informations recueillies conformément aux articles 5, 6 et 7 (c'est à dire l'étude d'impact, l'avis du public, l'avis de l'autorité environnementale et les avis recueillis dans le cadre de la consultation transfrontalière) doivent être pris en considération dans le cadre de la procédure d'autorisation »,

- L'étude d'impact devra comporter une analyse des effets cumulés du projet avec d'autres projets connus. Le décret d'application précisera la notion de « projets connus ».

La prise en compte et la mise à jour de l’ensemble du contenu de l’étude d’impact seront essentielles, il est souligné que pour les catégories d’opérations soumises à étude d’impact un « dossier présentant le projet, comprenant l’étude d’impact et la demande d’autorisation est transmis pour avis à l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement ». Pour les catégories relevant d’examen au cas par cas, le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage saisit cette autorité, l’autorité environnementale (créée en avril 2009), sur la base d’un dossier présentant le projet.

Dans un rapport annuel du MEDDTL (Ministère de l'Ecologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement), il est souligné que la mise en place de l'Autorité environnementale a, de manière générale, augmenté le niveau d'exigence pour les études d'impact de projets et permis d'améliorer la prise en compte de l'environnement.

Dans un rapport annuel du MEDDTL (Ministère de l'Ecologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement), il est souligné que la mise en place de l'Autorité environnementale a, de manière générale, augmenté le niveau d'exigence pour les études d'impact de projets et permis d'améliorer la prise en compte de l'environnement.Néanmoins, les collectivités considèrent encore trop souvent l'évaluation environnementale comme une contrainte administrative et l'avis de l'Autorité environnementale comme une censure remettant en cause leur projet en fin de parcours. L'évaluation environnementale au niveau des plans et programmes pose encore des difficultés méthodologiques, en particulier pour éviter que les mesures de réduction ou de compensation ne soient traitées que lors des études de réalisation des projets.

L'avis de l'Autorité environnementale porte à la fois sur la qualité du rapport environnemental ou de l'étude d'impact et sur la manière dont l'environnement est pris en compte dans le projet, plan ou programme. La résultante est souvent la mise à jour de l’évaluation environnementale et/ou de l’étude d’impact en réponse à l’avis de l’Autorité environnementale. Il convient entre autre pour les collectivités territoriales de prendre en compte désormais l’obligation de justifier le choix de la solution technique envisagée et de mettre à jour cette justification dans le dossier de présentation du projet à l’autorité environnementale.

Plus d'articles...

- Energie / Photovoltaïque - La filière professionnelle très active dans le processus de concertation

- RT 2012 - Complément d'informations sur les bâtiments tertiaires

- Energie - Publication des nouveaux tarifs d'achat de l'électricité biomasse

- Energie - Calendrier de sortie des appels à projets 2011 ADEME Ile-de-France