Concerter la population

Index de l'article

Développement Durable et gouvernance

La participation des citoyens dans le processus d’aménagement d’un quartier urbain durable apparait comme une donnée incontournable, au cœur même des principes de développement durable.

Objectifs et principes de la gouvernance

La gouvernance permet :

- de recueillir l’avis de la population, directement impactée par le projet, et des différents acteurs impliqués et, ainsi, de mieux répondre aux besoins et aspirations des citoyens en améliorant la qualité et la pertinence des projets ;

- de mettre en parallèle les besoins des habitants et usagers (leurs modes de vies et leur quotidien) et les enjeux globaux de développement durable ;

- de favoriser la réussite des projets et l’appropriation des aménagements en partageant les réflexions sur leur conception ;

- de développer une vision commune et partagée du territoire ;

- d’influer sur les modes de vie des habitants et usagers en partageant des objectifs communs de développement durable.

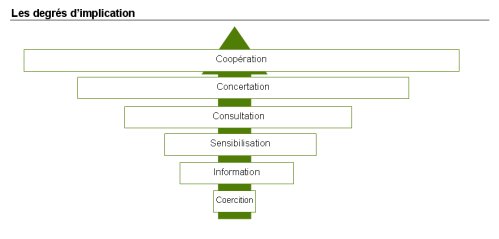

Différents degrés d’implication

- Degré 0 : La coercition : les décisions sont prises sans en référer à quiconque. La collectivité (ou le maître d'ouvrage) étudie et décide d'un projet au travers de ses processus internes sans en informer le public.

- Degré 1 : L’information : les habitants et les usagers sont tenus au courant des projets et des décisions prises mais ne participent ni à l’élaboration des projets ni à la décision.

- Degré 2 : La sensibilisation : une formation des habitants est réalisée pour amener une meilleure compréhension des enjeux et objectifs du projet et engendrer la motivation des habitants vers une modification de leurs comportements, en cohérence avec les principes du projet de quartier durable.

- Degré 3 : La consultation : l’avis des habitants sur le projet est demandé, à travers une enquête publique ou une procédure de type referendum. Le recueil des avis, attentes et remarques des personnes consultées peut amener des modifications du projet, sans toutefois que cela soit obligatoire.

- La consultation des habitants est imposée par la loi pour un certain nombre de procédure, telle que l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme, etc.

- La pertinence de la consultation sur un projet donné dépend largement de l’accessibilité aux informations et de la qualité de celles-ci, ainsi que de la volonté politique d’intégrer la prise en compte des avis et remarques recueillis dans le processus du projet.

- Degré 4 : La concertation : le maître d’ouvrage s’engage à négocier avec les habitants et à rechercher une conciliation entre les différents points de vue et attentes. La décision finale reste aux mains de la maîtrise d’ouvrage, mais elle n’est prise qu’à l’issue d’un processus de discussion. On distingue deux niveaux de concertation :

- la concertation étroite, qui associe des habitants et usagers d’un territoire particulièrement à travers la concertation de leurs représentants (représentants d’association, personnes aux compétences reconnues, …),

- la concertation élargie, ouverte à l’ensemble de la population. Ce second niveau de concertation permet d’obtenir une meilleure vision des besoins et attentes des habitants et usagers, ainsi qu’une meilleure implication et appropriation des objectifs du projet par tous, mais nécessite cependant la mise en œuvre de moyens financiers, matériels et humains plus importants. De plus, le risque de débordement de la concertation sur d’autres sujets que le projet concerné est plus important.

- Degré 5 : La coopération : les habitants sont directement impliqués dans le processus même de la décision. Il s’agit à la fois de mettre en œuvre des processus de discussion (recueil des avis, besoins et attentes) mais également de prise de décision commune. Il est nécessaire, dans le cadre de la coopération, d’identifier le cadre d’action et les responsabilités de chacun. Deux types de coopération peuvent être mis en place :

- la co-décision ou co-gestion : les élus délèguent une partie de leurs pouvoirs aux citoyens (ex : budgets participatifs),

- la co-élaboration ou co-production : la collectivité invite le public à participer à l’élaboration collective d’un projet. Le plus grand nombre d’acteurs possible est associé aux choix, à la définition d’enjeux, à l’élaboration du projet, à sa réalisation, sa gestion et son évaluation.

Les acteurs

Les processus de participation de projets de quartiers durables impliquent différents acteurs concernés par ces projets :

- Les décideurs : particulièrement les élus, mais aussi les bailleurs sociaux, les promoteurs…

- La population : les futurs usagers du quartier concernés par le projet. Il s’agit à la fois des habitants et des futurs occupants des bâtiments de bureaux, commerces et activités, ainsi que des riverains, et d’une manière plus générale toutes les personnes impactées par le projet.

- La participation doit se faire avec l’ensemble des citoyens concernés : le « grand public », les acteurs économiques, mais aussi les populations fragilisées et les jeunes.

- Les experts : architectes, urbanistes, thermiciens, sociologues, entreprises de gestion de l’eau, des déchets, de l’électricité, entreprises du bâtiment, services publics…, qui apportent leur savoir-faire.

- Les financeurs : suivant les projets, le financeur public peut être départemental, régional, national, européen… ce qui multiplie les interlocuteurs, sans oublier les financeurs privés.

Mise en œuvre et outils

- l’organisation de l’information, sa disponibilité et sa diffusion ;

- les moyens financiers, matériels et humains pouvant être mobilisés ;

- les délais à respecter ;

- les règles de concertation : les prérogatives de chacun pour la décision et l’évaluation des projets ;

- les éléments discutables et les points non négociables du projet ;

- les modalités de prise en compte ou du rejet des propositions et remarques.

Quelques écueils à surmonter :

- La non-représentation de toutes les catégories sociales (les milieux défavorisés, les jeunes, …) ;

- Les « prises de pouvoir » par des minorités ;

- L’attitude Nimby (Acronyme provenant de l’anglais : Not In My Back Yard qui signifie Pas dans mon jardin et traduit une position veillant à ne pas tolérer certaines contraintes lorsqu’elles impactent son environnement proche.) ;

- Le coût du processus de participation ;

- Le poids de certaines procédures de participation, au regard de délais restreints.

Organiser la gouvernance nécessite de mettre en place un contexte et des moyens permettant à tous les acteurs de pouvoir pleinement jouer leur rôle.

L’implication des citoyens dans les projets de quartiers durables peut être réalisée par l’intermédiaire de diverses procédures et outils :

- Enquêtes publiques

- Débats publics

- Conseils de quartiers

- Enquêtes locales

- Forum

- Ateliers et groupes de travail

- Ateliers de co-production

- etc...

agers, cela doit impérativement s’accompagner d’une action des citoyens, d’une modification des comportements et de l’adoption de modes de vie plus durables.

agers, cela doit impérativement s’accompagner d’une action des citoyens, d’une modification des comportements et de l’adoption de modes de vie plus durables.Pour favoriser cette évolution, il est nécessaire que les habitants adhèrent aux incitations que ces quartiers durables leur proposent, ce qui est grandement facilité par une participation des habitants tout au long de l’élaboration du projet, accompagnée de dispositifs de sensibilisation.