Vizea île de France

Vizea Sud-Est

Vizea Grand-Ouest

Vizea Sud-Ouest

Face aux problématiques engendrées par le changement climatique, notamment les vagues de chaleur qui tendent à augmenter, les cours d’école représentent une réponse pour adapter les infrastructures existantes en « îlot de fraîcheur ». Leur réfection contribue à prendre en compte les enjeux climatiques et améliorer le bien-être des enfants.

Cour d’école Émeriau (15ème) avant transformation ©CAUE de Paris

Cour d’école Émeriau (15ème) avant transformation ©CAUE de Paris

Les cours d’école représentent une surface importante dans nos villes et sont essentielles au développement social des enfants.

Les surfaces sont planes, bitumées et non perméables. Ces aménagements participent aux Ilots de Chaleur Urbain (ICU) à l’échelle des villes et limitent l’infiltration en augmentant le ruissèlement des eaux pluviales. Ces effets sont majeurs face au changement climatique, auxquels il est possible d’ajouter l’absence de végétation et l’érosion de la biodiversité.

D’un point de vue social, les cours d’écoles sont essentielles pour le développement des enfants. Depuis leur plus jeune âge, ils y développent l’appropriation de l’espace, l’affirmation de soi ainsi que l’apprentissage social. De par les surfaces planes des cours d’écoles et les espaces à usages non diversifiés dans ces lieux, le développement et le bien-être des enfants est complexifié et les conflits fréquents.

La température en France métropolitaine a augmenté de 1.7°C, en s’accélérant les dernières décennies : l’année 2019 a été la 3ème la plus chaude depuis le début du 20ème siècle [1]. Le changement climatique augmente le nombre de phénomènes météorologiques extrêmes et successifs. Il est important de pouvoir proposer des îlots de fraicheur aux habitants en cas de canicule.

Pour répondre aux enjeux du changement climatique et limiter la maîtrise foncière, les villes cherchent à adapter leurs infrastructures. Les cours d’école sont apparues comme un levier majeur. Les cours d’écoles naturelles ont plusieurs objectifs :

La Ville de Paris a été sélectionnée grâce au projet de cours OASIS (Ouverture, Adaptabilité, Sensibilisation, Innovation et lien Social) dans le cadre de l’appel à projet Actions Innovatrices Urbaines (IUA) de l’Union Européenne par le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER). 10 cours ont ainsi été sélectionnées et seront transformées entre 2019 et 2022.

Différents partenaires accompagnent la Ville de Paris pour ce projet [3] :

Les cours OASIS réalisées par la Ville de Paris ont, pour certaines, vocation à être ouvertes au public en cas d’épisode caniculaire ou de façon ponctuelle pour l’organisation d’événements. Ainsi, ces îlots de fraîcheur créés ont pour objectif de bénéficier aux habitants, dont les personnes les plus vulnérables et favoriser le lien social au sein même du quartier.

Cour élémentaire Maryse Hilsz (20ème) avant la transformation © CAUE de Paris

Cour élémentaire Maryse Hilsz (20ème) avant la transformation © CAUE de Paris

Cour élémentaire Maryse Hilsz (20ème) après transformation en cour OASIS © CAUE de Paris

Cour élémentaire Maryse Hilsz (20ème) après transformation en cour OASIS © CAUE de Paris

Ainsi, l’adaptation des cours d’écoles en cours naturelles peut être une des réponses à la lutte contre le changement climatique, tout en améliorant le bien-être et le développement des enfants, ainsi que d’assurer la qualité de vie et la santé publique des habitants du quartier.

[2] http://www.ressources-caue.fr/GED_K/117054693523/20projetsdevegetalisation_dossierentier_web.pdf

[3] https://www.paris.fr/pages/les-cours-oasis-7389

Pour aller plus loin : https://www.caue75.fr/content/ressources-cours-oasis

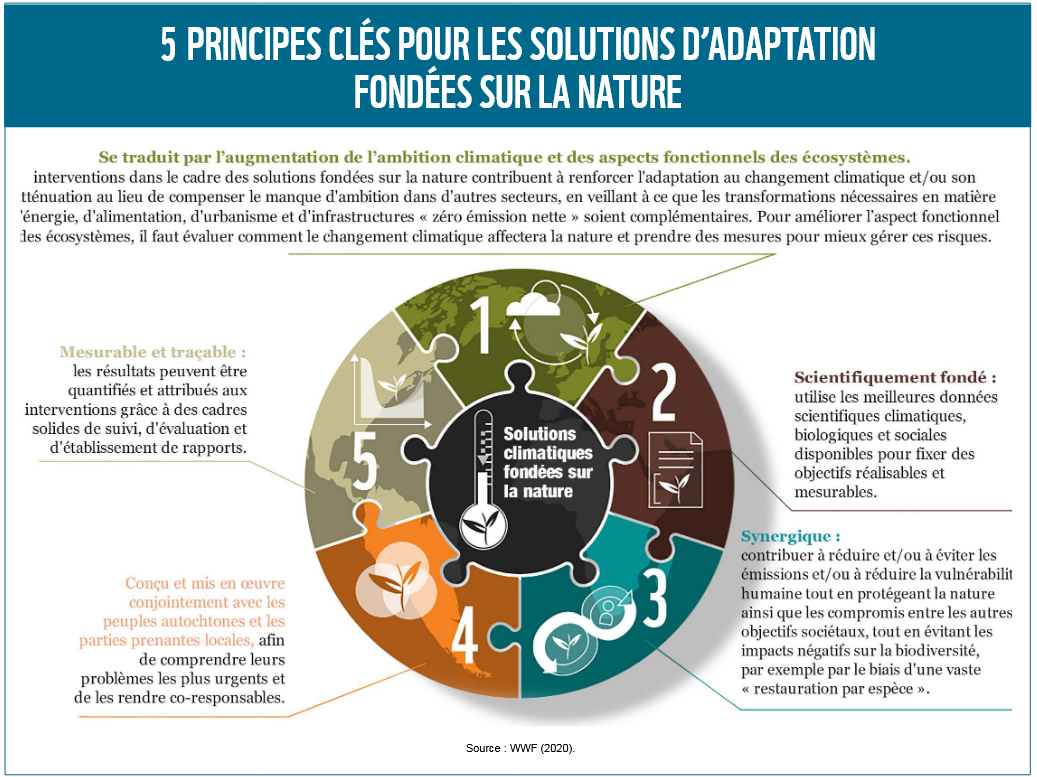

Le changement climatique est l’un des premiers facteurs d’érosion de la biodiversité. Au regard des récentes conclusions du rapport 2021 du Groupe d’Experts Intergouvernemental sur l’évolution du Climat (GIEC), cette perte est amenée à s’accélérer sans intervention rapide et concrète. Les Solutions Fondées sur la Nature (SFN) sont justement des leviers permettant d’apporter des bénéfices aussi bien à la biodiversité qu’aux sociétés humaines. Les possibilités d’actions en ville continuent de se multiplier au travers de dispositifs de recherches et de projets innovants, en France et dans le monde entier.

Depuis les années 1970, en France et dans le monde, prise de conscience est faite que les activités humaines, associées aux changements globaux inhérents aux cycles terrestres, ont des impacts majeurs sur la biodiversité. Cette dernière notion, proposée en 1988 par Edward O. Wilson puis popularisée lors du sommet de la Terre de Rio en 1992, se définit comme la diversité des êtres vivants et des écosystèmes : la faune, la flore, les bactéries, les milieux mais aussi les gènes et les variétés domestiques. Cette notion intègre également les interactions qui existent entre les différents organismes précités, tout comme les interactions entre ces organismes et leurs milieux de vie.

Depuis cinquante ans, les sciences de la conservation et de l’écologie scientifique tirent une sonnette de plus en plus alarmante sur l’état de cette biodiversité à l’échelle mondiale. L’érosion de la biodiversité s’accélère et implique la réduction de plus en plus d’espèces et d’écosystèmes. La biodiversité disparaît trois-cent fois plus vite qu’attendu (Clergeau, 2020). Les causes de cette perte sont multiples : dégradation des terres et artificialisation des sols, pratiques agricoles intensives et déforestation, changement climatique, pollution des eaux, des sols et de l’air, espèces exotiques envahissantes, … que de facteurs qui seront amenés à accentuer les événements climatiques extrêmes, multiplier les maladies ou entraîner des conséquences politiques et sociales de plus en plus graves.

En réponse à ce constat, l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN), une ONG environnementale, a proposé la notion de Solutions Fondées sur la Nature dans l’objectif de mettre la nature et ses propriétés au cœur de la réflexion autour du développement des techniques et des attentes humaines. L’idée majeure est que les sociétés humaines sont incluses dans la nature et dans les écosystèmes et dépendent des dynamiques et d’états naturels. Il devient alors plus écologique, plus simple et plus durable de construire les projets sur la base de ce constat (Couvet et Ducarme, 2018).

L’UICN définit alors les solutions fondées sur la nature comme les actions visant à protéger, gérer de manière durable et restaurer des écosystèmes naturels ou modifiés pour relever directement les défis de société de manière efficace et adaptative, tout en assurant le bien-être humain et en produisant des bénéfices pour la biodiversité. Ces solutions doivent répondre au minimum à trois exigences afin d’être considérées comme telles : contribuer de façon directe à un défi de société identifié, autre que celui de la conservation de la biodiversité, s’appuyer sur les écosystèmes et présenter des bénéfices pour la biodiversité.

La Commission Européenne a pris position concernant ces méthodes et témoigne de l’ambition de mener une politique de recherches et d’innovations afin de parvenir à une société plus résiliente et durable. Elle définit alors elle-même ces solutions comme « inspirées et soutenues par la nature, rentables, fournissant simultanément des avantages environnementaux, sociaux et économiques et contribuant à renforcer la résilience. Ces solutions apportent davantage de nature et de caractéristiques et processus naturels, et plus diversifiés, dans les villes, les paysages et les écosystèmes marins, par le biais d'interventions systémiques, efficaces en termes de ressources et adaptées aux conditions locales ».

Ces méthodes peuvent regrouper plusieurs types d’actions mobilisées seules ou conjointement :

- La préservation d’écosystèmes fonctionnels et en bon état écologique ;

- L’amélioration de la gestion d’écosystèmes pour une utilisation durable par les activités humaines ;

- La restauration d’écosystèmes dégradés ou la création d’écosystèmes (INRAE).

En France, au niveau national, le nouveau Plan National d’Adaptation au Changement Climatique (PNACC 2) et le nouveau Plan Biodiversité (2018) promeuvent l’utilisation des Solutions fondées sur la Nature.

Les SFN se déclinent en majorité sur la préservation et la restauration de milieux (restauration de tourbières dans le Jura, ouverture de forêts et pastoralisme dans le Parc naturel régional des Alpilles, protection de forêts en libre évolution dans la région Rhône-Alpes) associées à la gestion des risques naturels (préservation de prairies inondables de fauche en vallée de l’Oise, préservation de dunes face à l’érosion sur le littoral aquitain).

Si ces actions ont leur place dans les milieux plus naturels, elles sont aussi appropriées en milieu urbain. Ces derniers sont en effet les milieux de vie de nombre d’espèces faunistiques, notamment aviaires, et floristiques, mais sont aussi des espaces menaçant pour la survie des espèces qu’elles abritent, notamment du fait de l’imperméabilisation des sols, des nuisances sonores et visuelles (espèces nocturnes) ou encore l’élimination d’habitats naturels uniques entraînant une baisse de diversité spécifique (Arnoult, 2011), pour ne citer que ces facteurs. Les espaces urbains sont également en première ligne concernant les effets du changement climatique actuels et à venir sur la santé humaine étant donné qu’ils concentrent la pollution atmosphérique et des sols et qu’ils sont davantage exposés à des événements climatiques extrêmes (telles les vagues de chaleur) du fait de leur composition.

En France, plusieurs dispositifs, notamment accompagnés par le Cerema, permettent d’engager ce type de solutions de manière directe ou indirecte. Ainsi, les démarches Territoires Engagés pour la Nature et Capitale Française de la Biodiversité ont vocation à mettre en place des objectifs d’engagements territoriaux en faveur de la biodiversité, au sein desquels les SFN sont des leviers d’actions possibles. Les Contrats de Transition Ecologique sont également des cadres favorables au développement de ces solutions, du fait de leur vocation à orienter la transition écologique et le développement économique des territoires.

Un autre exemple concret est celui des cours Oasis, un dispositif qui existe depuis 2017 et qui vise à faire des cours d’école des espaces de résilience et dont les aménagements permettent de lutter contre le phénomène d’îlot de chaleur urbain. Les possibilités d’intervention sont multiples, de la désimperméabilisation des sols au développement d’un couvert arboré en passant par la mise en place de jardins pédagogiques. Ces cours d’école ont donc un objectif d’accueil de la biodiversité en se faisant des milieux favorables à son développement, mais pas seulement ! En devenant de véritables havres de fraîcheur, les Cours d’Ecole Oasis ont aussi pour objectif de s’ouvrir hors des heures et périodes scolaires, particulièrement en été et pour les personnes fragiles.

Les possibilités d’intervention en ville sont donc multiples. L’avenir des SFN se montre d’ailleurs prometteur au regard des programmes de recherche lancés sur le sujet. Le Cerema mène notamment plusieurs sujets impliquant le développement des Solutions Fondées sur la Nature en milieu urbain. Parmi ces derniers, on peut citer :

- Life Adsorb, un projet partenarial mené à Paris qui travaille sur les systèmes de dépollution performants pour les eaux de ruissellement et préservant la biodiversité ;

- Nature4Cities, une plateforme en ligne proposant des outils pour mettre en œuvre des solutions d’aménagement de la ville fondées sur la nature ;

- SESAME (Services EcoSystémiques rendus par les Arbres, Modulés selon l’Espèce), un outil d’aide à la décision afin de choisir les espèces d’arbres et d’arbustes à planter en ville en fonction des services rendus par ces derniers ;

- ECOPS vise à évaluer la capacité d’évapotranspiration des petites surfaces végétalisées afin de connaître leur impact sur le ruissellement des eaux de pluie ou le phénomène d’îlot de chaleur urbain.

De manière générale, nombre d’actions opérationnelles constituent des solutions fondées sur la nature et sont donc à favoriser dans le cadre d’un projet urbain pour leurs vertus aussi bien sociales qu’environnementales. Pour rejoindre la logique des cours Oasis, ces solutions consistent à végétaliser les villes afin de contribuer à réduire le phénomène d’îlot de chaleur urbain. Toujours dans cet objectif de réduction de l’îlot de chaleur urbain, associé à une volonté de favoriser un milieu propice à l’épanouissement de la biodiversité, l’aménagement de noues et bassins permettant de recueillir l’eau de pluie sont encouragés, de même que la plantation de haies et d’arbres, nécessaires aussi bien par leur capacité à l’évapotranspiration et à maintenir les continuités écologiques. La plantation de strates végétales en pleine terre permet également de limiter l’érosion des sols. Certaines solutions sont aussi favorables à la faune urbaine, tels que le contrôle de l’éclairage urbain dans l’idée de développer une trame noire, qui contribue au déplacement d’animaux nocturnes telles que les chauves-souris, les pipistrelles ou encore la chouette hulotte. Il est aussi vivement recommandé de la création de passages dans les clôtures et espaces fermés, notamment pour des espèces menacées et dont l’aire de répartition est importante, comme les hérissons.

De manière générale, tenir compte des sols vivants, soigner une palette végétale en choisissant des espèces variées et locales ou encore aménager des infrastructures favorables au déplacement des animaux sont des stratégies qui contribuent à adapter les mondes urbains aussi bien que les espèces et essences d’être résilients face aux conséquences du changement climatique.

Milan, Italie

Milan, Italie

Situé dans un quartier d’affaires et résidentiel, le Bosco Verticale ou « forêt verticale » se compose de deux tours résidentielles et 80 et 112 mètres de haut, enveloppées d’une végétation dense. Les avantages pour la biodiversité sont multiples, au regard des 15 000 plantes vivaces, 800 arbres plantés et 5 000 arbustes semés, mais aussi pour les individus, les bâtiments atteignant -7,5% d’énergie consommée par an, -30% de pollution aux particules fines et -3°C en été. Ce projet a donc des effets de lutte contre les vagues de chaleur et l’îlot de chaleur urbain. De ce projet, on retire une faisabilité juridique aisée, la nécessité de solides connaissances pour choisir les meilleurs écosystèmes à planter et assurer le suivi et l’entretien des essences et la possibilité de dupliquer ce modèle à une plus grande échelle.

Malmö, Suède

Malmö, Suède

Le quartier Augustenborg porte depuis 1998 un programme visant à la création d’un lieu soutenable porté par une communauté engagée. Le projet a notamment permis la création d’un jardin botanique sur toiture, la collecte et biorétention des eaux de pluie et des mesures de préservation des insectes pollinisateurs. La démarche a permis une augmentation de 50% de la biodiversité sur le quartier, notamment grâce aux 11 000m² de toit vert créés. 90% des eaux pluviales sont dirigées vers un réseau ouvert d’eaux pluviales, le quartier connaît -30% de chômage et le site est devenu plus résilient face aux tempêtes, inondations et vagues de chaleur. De nombreux soutiens financiers, notamment de l’UE, ont permis la mise en œuvre du projet et la communication active avec la communauté a permis d’assurer l’engagement de cette dernière en matière de compostage, cultures alimentaires locales et coopération de manière générale.

Bully, France

Bully, France

Dans une logique de réflexion globale sur l’assainissement du bourg de Bully, la collectivité et le SIABA mettent en place un système de gestion des eaux pluviales innovant, intégré au paysage et apportant une plus-value écologique. Trois bassins de rétention en cascade à ciel ouvert ont été créés. Ils se remplissent par temps de pluie parallèlement à une noue végétalisée toujours en eau. Un bassin de sédimentation a aussi été réalisé en amont pour piéger les matières en suspension. En plus de permettre une maîtrise des eaux pluviales, aussi bien quantitativement que qualitativement, cet ouvrage valorise le potentiel écologique d’une parcelle située en tête de bassin versant et fait office de zone tampon en cas d’inondations. Le gain financier est significatif comparativement à un bassin d’orage en béton. La commune s’est également engagée à mettre en place un suivi faune-flore sur le site.

Bibliographie:

Arnould Paul, Le Lay Yves-François, Dodane Clément et al. « La nature en ville : l'improbable biodiversité », Géographie, économie, société, 2011/1 (Vol. 13), p. 45-68. URL : https://www.cairn.info/revue-geographie-economie-societe-2011-1-page-45.htm

Couvet Denis & Ducarme Frédéric. Des solutions fondées sur la nature... et sur les citoyens ?, 2018. URL : https://www.researchgate.net/publication/343917213_Des_solutions_fondees_sur_la_nature_et_sur_les_citoyens

UICN Comité français. Les Solutions fondées sur la Nature pour les risques liés à l’eau en France, 2019, Paris, France. URL : https://uicn.fr/wp-content/uploads/2020/01/sfn-light-ok.pdf

WWF France. Des solutions fondées sur la nature en milieu urbain. Les villes montrent la voie 2021, 2021. URL : https://wwfint.awsassets.panda.org/downloads/exe_wwf_a4_template_sbn_final_fr.pdf

La gratuité des transports en commun divise, pour les détracteurs de celle-ci, elle serait trop coûteuse, participerait à une saturation (déjà existante) des réseaux de transports en commun, ferait concurrence à d’autres moyens de transports non polluants … Face à ces débats – qu’en est-il vraiment ? En quoi une politique de gratuité peut-elle être vertueuse ? Pour qui et comment ?

Un réseau de transports collectifs totalement gratuit est défini par l’Observatoire des Villes du Transport Gratuit comme « un réseau au sein duquel tous les usagers, sans distinction, bénéficient sans payer des services réguliers de transport public, sur le périmètre d'une commune, d'une intercommunalité ou le ressort territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité, ce pendant la majorité du temps. ».

Par ailleurs, d’autres formes de gratuité existent : par type de public, par tranche horaire, pour certains jours de la semaine – on parle alors de gratuité partielle.

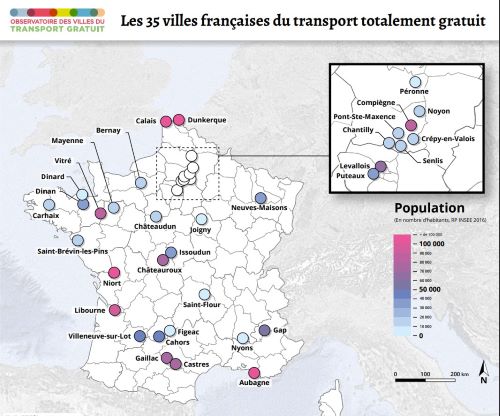

Les villes françaises ayant mis en place la gratuité, Observatoire des Villes du Transport Gratuit, consulté en septembre 2021.

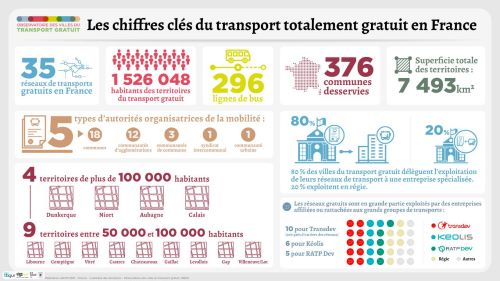

Les chiffres clés du transport totalement gratuit en France, Observatoire du Transport Gratuit, consulté en septembre 2021

Certaines Autorité Organisatrice de la Mobilité (AOM) font le choix de mettre en place une politique de gratuité venant répondre à des contextes et objectifs territoriaux spécifiques tels que :

Le transport gratuit peut également être proposé à certaines catégories de population estimée « prioritaires » par les pouvoirs publics– on parle alors de gratuité partielle. Plusieurs populations cibles se voient régulièrement proposer la gratuité :

C’est le cas par exemple de la ville de Quimper où le transport collectif est gratuit les samedis et dimanche matin. A l’échelle internationale, la ville de Singapour a proposé la gratuité de son réseau de transports collectifs vers le centre-ville le matin pour désengorger la circulation automobile. D’autres part certaines villes proposent la gratuité lors de pic de pollution afin d’encourager les usagers à ne pas utiliser leur voiture individuelle.

La gratuité peut être financée par les autorités nationales, régionales ou locales par le biais de la fiscalité ou par les employeurs via le Versement Mobilité. La mise en place d’une politique de gratuité qu’elle soit totale ou partielle est conditionnée au coût qu’elle représente. Elle dépend donc du montant du pourcentage des recettes usagers (billetteries) dans le coût réel de fonctionnement du réseau.

Plusieurs variables et actions peuvent permettre la bonne mise en place d’une politique de gratuité.

L’efficacité et la popularité d’une politique de gratuité est conditionnée à l’efficience du réseau de transports collectifs (fréquence, fiabilité et amplitude des horaires, information voyageur etc.). A titre d’exemple, le Luxembourg a prévu en parallèle de la mise en place de la gratuité de son système de transport des investissements massifs dans celui-ci.

En effet un système de transports collectifs efficient permet de concurrencer l’usage de la voiture individuelle.

En premier lieu la gratuité des transports attire surtout les cyclistes, c’est ce qui ressort de l’étude de Frédéric Héran sur la ville de Dunkerque : « A Dunkerque, par exemple, où tous les calculs ont été faits, on a une baisse de 12% de la part modale des déplacements à vélo à cause de la gratuité des transports publics, une baisse d'à peu près 3% des déplacements à pied et d'à peu près 3% aussi des déplacements en voiture ». Les choix des automobilistes sont donc peu impactés par les mesures de gratuité des transports collectifs. Afin de diminuer l’usage de la voiture individuelle, l’efficience du système de transport collectif ainsi que la communication autour des mesures de gratuité sont fondamentales.

Le passage à la gratuité (partielle ou totale) des transports collectifs entraine une réorganisation de son système. Un travail doit être mené entre l’AOM, l’entreprise délégataire et les représentants des salariés.

La gratuité des transports en commun et son efficacité dépendent d’une multitude de facteurs. Toutefois sa mise en place reste avant tout le résultat de réflexions et volontés politiques. Pour comprendre cette politique et l’analyser, c’est l’évaluation du résultat de l’objectif recherché qui doit être effectué : les embouteillages ont-ils réellement diminués ? Les publics précaires ou les jeunes notent-ils une réelle amélioration de l’exercice de leur droit à la mobilité ?

Par ailleurs le choix d’une politique de gratuité doit être fait au regard des conditions territoriales, de l’efficacité actuelle ou programmée du système de transports collectifs, des publics cibles, mais également de l’état des finances locales et du Versement Mobilité. Cependant, il s’agit avant tout d’un choix politique ; économique et d’investissement.

Afin de diminuer la part modale de la voiture individuelle et augmenter corrélativement celle du vélo, de la marche à pied et des transports en commun – des mesures peuvent être mises en place pour favoriser l’intermodalité : développer du stationnement vélo sécurisé, aménager des itinéraires cyclables pour se rendre vers les arrêts de transports collectifs structurants.

En effet, plus qu’une opposition ou une concurrence de politiques publiques entre la gratuité des transports collectifs et le développement du système vélo ou de la marche à pied, c’est la complémentarité de ces modes de déplacements non polluants qui doit être mise en avant. A titre d’exemple la gratuité des transports en commun est critiquée pour la concurrence qu’elle fait au développement de l’usage du vélo à Dunkerque, commune œuvrant pour le développement du système vélo et ayant mis en place une politique de gratuité totale des transports en commun. Une baisse de 12 % de la part modale des déplacements à vélo a été enregistré depuis la mise en place de la gratuité des transports en commun). En parallèle, l’étude réalisée par l’Observatoire des Villes du Transports Gratuit et VIGS sur les effets de la gratuité des transports sur les jeunes Dunkerquois met en avant les bénéfices de cette politique en termes de réduction des inégalités, de représentations sociales, de gain en autonomie.

La dualité des objectifs recherchés par certaines politiques publiques de mobilité telles que la gratuité des transports publics, la piétonnisation des centres-villes, les Zones à Faible à Emission (ZFE) font régulièrement débat. En effet certaines de ces mesures permettent la réduction efficace de la pollution mais génèrent des externalités sociales négatives. C’est notamment le cas des ZFE, outil réglementaire luttant contre la pollution émise par le trafic routier.

Il s’agit d’espaces mis en œuvre par les collectivités, où la circulation de certains véhicules est différenciée suivant leur niveau de pollution. Les ménages les plus modestes se voient contraint par ces politiques : ils disposent souvent de véhicules plus anciens (donc plus polluants) ne pouvant circuler dans ces zones. Or les alternatives à la voiture ne leurs sont pas toujours évidentes ou accessibles, le vélo n’est pas toujours une solution en raison d’un manque d’itinéraires cyclables sécurisés, de la distance à parcourir ou de freins psychologiques à son usage.

L’acceptabilité des politiques de mobilité peut être facilitée par une communication importante, mais également par une prise en compte des externalités sociales négatives générales par celles-ci à travers des mesures efficaces venant combler l’impossibilité d’utiliser sa voiture personnelle.

Sources:

A l’aube de la RE2020 et après la parution d’un certain nombre de lois donnant un cadre à la Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC) en France, les politiques publiques prennent conscience de la nécessité de maitriser et limiter l’empreinte carbone des opérations de construction pour créer la « ville durable » et atteindre l’objectif de neutralité carbone à horizon 2050. La SNBC à l’échelle de la ville se traduit par une multitude de thématiques, de la mobilité active au sein d’un territoire à la performance thermique et énergétique des bâtiments en passant par la recherche d’îlot de fraicheur et la limitation d’artificialisation des sols à l’échelle des quartiers : autant de thèmes développés par les labels et certifications au fil des années, pour accompagner les différents acteurs de la ville dans la concrétisation de leurs ambitions environnementales et la création d’une ville durable.

Le Webinaire « Certifications et labels » de Vizea qui s’est tenu le 19 mai dernier a été l’occasion de bénéficier des retours d’expériences tant à l’échelle du bâti qu’à l’échelle urbaine afin d’identifier les leviers et freins des certifications et labels au sein d’opérations bas carbone.

L’opération se situe dans le 19ème arrondissement de Paris, aux 4 et 6 rue Lorraine, à proximité des Buttes-Chaumont et du canal de l’Ourcq. Il s’agit de deux immeubles datant de 1947 et 1953, comportant actuellement 14 et 15 logements, qui jouxtent la petite ceinture ferroviaire menant au parc des Buttes-Chaumont. Le projet qui avait initialement pour but de démolir les deux immeubles a été repensé pour organiser une opération de mise en valeur du patrimoine de Paris par la restructuration et l’extension des bâtiments. Le programme vise une densification avec le passage de 30 logements à 80 logements.

Vue depuis la rue de Lorraine – Rénovation des bâtiments existants © Atelier du Pont

Sur ce projet, il est important de noter que la stratégie de labellisation est une conséquence directe du programme et du site. Les objectifs programmatiques étaient effectivement assez forts, notamment avec la conservation des existants mais aussi l’exigence de travail en filière sèche pour les bâtiments en extension qui s’est majoritairement traduit par des propositions de projets en structure bois. Les architectes ont dû travailler autour des arbres existants en fond de parcelle près de la petite ceinture considérée comme corridor écologique. Le projet retenu montre ainsi une réflexion des extensions en cœur d’îlot qui s’articule autour des arbres existants et non l’inverse, dans une ouverture sur la petite ceinture.

Une fois le programme posé, les labels se sont naturellement présentés avec la recherche des certifications BEE Prestaterre et labels BBCA et biosourcés : sur les extensions une présence de béton uniquement dans les fondations, une structure en bois et des isolants biosourcés en fibre de bois. Les bâtiments conservés sont réhabilités avec des menuiseries extérieures en bois, des isolants biosourcés dès que possible… L’accent a été mis sur l’aspect carbone plutôt qu’énergie : les solutions de chauffage sont finalement assez simples et classiques (chauffage électrique et ECS gaz) mais contrebalancées par l’intégration d’une enveloppe très performante.

Vue depuis la petite ceinture – Extension des bâtiments © Atelier du Pont

Ici, la labellisation découlant justement du programme, elle ne représente pas un surcoût et elle vient presque naturellement s’intégrer dans l’opération. Le fait de renoncer à la démolition et de préférer la réhabilitation, de ne pas intégrer de sous-sols ou de places de stationnement sur site, les coûts s’en voient d’autant réduits. Orienter dès le début le projet par son programme aboutit à une réflexion sur le carbone qui vient se concrétiser par des labels et certifications adéquats à l’opération et permet de valoriser cette opération.

L’agence WOA s’est structurée et développée autour du matériau bois. Nous estimons que l’écologie ne devrait même pas être mentionnée ou affichée via des labels, tant elle devrait être une composante intrinsèque de l’architecture. De manière concrète, cela traduit le fait que dès les premières intentions d’un projet les choix et orientations de celui-ci seront plus ou moins définis dans un cadre. Le label viendra par la suite donner un appui et un objectif clairement établi et formalisé pour le maitre d’ouvrage. Les ébauches de projet donnent des orientations, les labels viennent les appuyer en les concrétisant.

Le projet de l’Industreet à Stains que nous avons réalisé est une bonne illustration de notre démarche bas carbone. Il s’agit d’un campus de formation aux métiers de l’industrie financé par la fondation Total dédié aux jeunes déscolarisés. Ici, dès l’origine du projet, la coupe de la halle imaginée a orienté le projet vers des réflexions sur la manière de chauffer les grands volumes où la température de chauffage est plus faible que dans les espaces fermés et ainsi réduire les consommations d’énergie. Cette coupe du projet a également mis en évidence la solution de la ventilation naturelle pour garantir un confort thermique en été au moyen de la verrière en toiture.

©Atelier WOA

Coupe du projet Industreet - © Camille Gharbi

Le bâtiment a aussi été pensé dès le départ par le biais du programme pour anticiper un éventuel changement d’usage pour des bureaux. La vie du bâtiment a ainsi été intégrée dans la conception du bâtiment de telle sorte qu’il est possible de recloisonner entièrement le bâtiment au besoin.

Oui! Le projet ici est certifié BREEAM niveau Good. La recherche de cette certification nous a aidé à formaliser les intentions de départ du projet. En plus de cela, la certification BREEAM s’est avérée particulièrement adaptée par sa souplesse et les différents thèmes qu’elle couvre.

A notre avis, les labels et certifications ne constituent pas le premier niveau d’une opération vertueuse du point de vue environnemental dans le sens où les premières ébauches d’un projet vont orienter les axes sur lesquels les labels et certifications vont se centrer. En revanche, ils ont l’atout d’être des outils plutôt complet sur de nombreuses thématiques que nous n’avons pas forcément à l’esprit dès l’initiation d’un projet et nous permettent d’établir une liste des éléments à intégrer dans le sens d’une conception environnementale et bas-carbone des bâtiments.

Le projet de l’éco-quartier est issu de la volonté de la ville de Rueil-Malmaison de rouvrir aux Rueillois une zone auparavant fermée au public : ancienne friche industrielle de 26ha, cet espace appartenait à Renault et au ministère des armées avec un site occupé par l’OTAN.

Au départ de Renault en 2012, la ville de Rueil-Malmaison s’empare de cette opportunité avec un projet de reconquête de la friche associé à la possibilité de créer une nouvelle gare de métro. Avec la SPL Rueil Aménagement, une proposition de réaménagement de l’espace est formulée, centrée autour de deux axes verts. L’opportunité offerte par le terrain de jeu que représentent ces 26ha s’est naturellement orientée vers une stratégie bas carbone en intégrant les labellisations Eco-quartier, Ville de demain et 100 quartiers innovants et écologiques.

Plan masse du projet d’écoquartier de l’Arsenal - © SPL Rueil Aménagement

Les ambitions environnementales à l’échelle de l’éco-quartier sont multiples et se matérialisent dans des actions qui traitent avec des thèmes aussi différents que la mobilité, la gestion des déchets et de l’eau, de l’énergie. Un réseau de chaleur (géothermie profonde) est ainsi mis en œuvre sur le quartier avec une obligation pour les bâtiments de s’y raccorder ; une densité a été recherchée pour pouvoir dégager des espaces verts ; des bâtiments de haute qualité environnementale et frugaux sont conçus…On note également qu’un effort sur le réemploi des matériaux de déconstruction a été fait pour limiter l’impact environnemental de l’aménagement avec entre autre un concassage réalisé pour notamment réaliser les voiries et a permis d’aboutir au réemploi de 80% des matériaux déconstruits.

Même si l’opération est indéniablement vertueuse et source de nombreux bénéfices, nous rencontrons malgré tout des freins, et notamment autour du pilotage de la labellisation. Ici, la ville est elle-même porteuse de la labellisation Eco-Quartier : l’aménagement dure sur des périodes relativement longues (10 – 15 ans), en plus de la labellisation, nous pensons qu’il est nécessaire d’avoir un accompagnement et un principe d’évaluation annuel pour assurer un suivi de qualité avec la ville.

Absolument ! Les labels et certifications représentent sans nul doute pour nous des leviers à plusieurs égards.

En premier lieu, ils apportent aux projets une très bonne visibilité à l’échelle nationale et, à une échelle plus locale et directe les légitiment vis-à-vis notamment des riverains et associations environnementales : je pense particulièrement ici au concassage sur site des matériaux issus de la construction, difficilement accepté par les riverains à cause des nuisances sonores, mais apprécié pour la suppression des flux normalement associés à leur évacuation.

Ils représentent en plus un moyen de se challenger et de réaliser des projets novateurs (par exemple le projet HighGarden, lauréat d’Inventons la Métropole du Grand Paris 2) en association avec nos partenaires et prestataires.

Enfin, de manière un peu plus pragmatique, la recherche de labels et certifications nous a donné l’accès à des subventions.

Les certifications, labels et démarches existants aujourd’hui sont des outils complets à disposition des maitres d’ouvrages pour orienter les projets dans une stratégie bas carbone efficace et adaptée à chaque projet. Néanmoins, ces outils ne représentent pas une fin en soi et il faut garder à l’esprit qu’ils ne se substituent pas à une réflexion anticipée sur la stratégie bas carbone des projets. Les retours d’expérience de nos partenaires montrent bien que les labels et certifications viennent avant tout accompagner et concrétiser une volonté initiale souvent définie par un programme ou par une première ébauche de projet. Par-dessus tout, l’implication de tous les acteurs des projets est primordiale pour mener à bien la stratégie environnementale et bas carbone. Du maitre d’ouvrage à la maitrise d’œuvre, tous doivent être engagés dans l’atteinte et le respect des orientations et objectifs fixés.

La concentration toujours croissante des populations dans les grandes villes menant à la densification de l’urbanisation reste un enjeu urbain essentiel en termes de gestion des territoires pour les années à venir. La création de grands pôles attractifs porteurs d’emploi est à l’origine de mouvements démographiques sur des territoires dont l’offre de logement n’est pas toujours adaptée ou en évolution assez rapide pour les accueillir. L’Organisation des Nations Unis (ONU) prévoit que 5 milliards de personnes vivront dans les villes d’ici 2030 à l’échelle mondiale et affirme « L’urbanisation rapide se traduit par un nombre croissant de personnes vivant dans des taudis ».

Aujourd’hui, alors que nous pouvons dire que la vie urbaine devient la norme dans le monde entier, nous devons donc nous demander « Vivre en ville, mais dans quelles conditions » ?

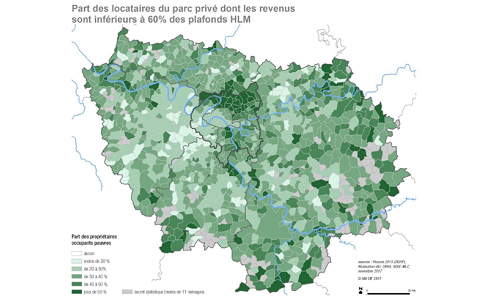

Selon l’INSEE, l’Ile de France (IDF) compte actuellement 251 Quartiers Prioritaires de la Politique de la Ville (QPV) et en 2013, 22% des ménages vivaient en dessous du seuil de bas revenu régional. Nous constatons d’autre part depuis plusieurs années que le parc de logement sociaux n’est pas assez développé pour offrir une solution à tous les ménages nécessiteux. Selon la carte en Figure 1, il apparait que le parc de logements sociaux n’est effectivement pas seul à recevoir les ménages à bas revenus : du fait du manque d’offre de logement sociaux, le parc privé reçoit également une part importante des populations précaires. Cependant le parc privé ne peut remplir que de manière très partielle cette fonction de logement des ménages à bas revenu et l’on voit une pénurie de l’offre de logements à prix accessibles depuis les années 2000 en France.

Figure 1 : Part des locataires du parc privé dont les revenus sont inférieurs à 60% des plafond HLM, IAU IdF, 2017

Le parc de logements privés doit donc pouvoir apporter une réponse pour ces populations car la pénurie de logements à bas prix a plusieurs conséquences néfastes sur les conditions de vie des populations concernées :

La qualification de logement indigne peut également s’étendre aux quartiers anciens dégradés, aux copropriétés récentes en grande difficulté et aux zones pavillonnaires en proie à des divisions non maîtrisées...le parc privé indigne ne cesse de se développer en Île-de-France et les marchands de sommeil d’y prospérer.

Face à ce constat, Vizea intègre l’enjeu de lutte contre l’habitat indigne de manière croissante sur les projets à travers la démarche de copropriété durable.

La démarche de « copropriété durable » est développée avec Grand Paris Aménagement. Elle a pour but de répondre aux enjeux de lutte contre l’habitat indigne de manière cohérente avec les enjeux de durabilité et de réduction de l’impact environnemental du secteur bâti. La copropriété durable doit permettre aux habitants d’un territoire d’accéder à la propriété et de s’y maintenir dans de bonnes conditions, à la fois sociales, économiques et environnementales. Une copropriété durable à proprement dit est un bâtiment performant énergétiquement, avec un coût global le plus faible sur 15, 30, 50 ans; c’est aussi une copropriété accessible aux habitants du territoire dont le taux d’effort inclut les charges de copropriété; c’est finalement une copropriété avec des résidents impliqués et elle-même impliquée dans le réseau d’acteurs locaux.

La démarche porte quatre grands objectifs :

Figure 2 : Les 4 Piliers de la démarche copropriété durable (Vizea)

Ce premier pilier se décline pour réduire les coûts de construction et maitriser ainsi les coûts de l’accession pour les futurs propriétaires. Les principes portés à cet effet sont ceux de sobriété et d’efficacité.Les projets doivent être amenés à investir là où il faut, c’est à dire dans les éléments amenant une plus-value sur le long terme. L’approche en coût global devient alors le socle de base des choix de conception pour anticiper le coût réel pour les habitants non seulement à l’achat mais durant toute la vie du bâtiment en termes d’entretien et de maintenance.

Le principe d’efficacité dans les projets de construction passe par la réalisation d’une enveloppe très peu déperditive, le choix de matériaux durables et facile d’entretien, et une sélection de systèmes énergétiques adaptés à chaque projet et peu énergivores.

Le principe de sobriété passe par une réflexion sur l’usage des espaces entre individuels et partagés ainsi que sur la synergie entre différents bâtiments et différentes fonctions urbaines. Les principes de mutualisation de certains espaces ou de flexibilité d’usage viennent s’intégrer au principe de sobriété en permettant l’optimisation des infrastructures construites. Par exemple : mutualisation des parkings, sobriété et réversibilité du stationnement...

Le second pilier de la démarche concerne l’intégration d’ambitions environnementales. En abordant la réduction des coûts, les ambitions environnementales d’un projet ne doivent pas pour autant être mises de côté. Les enjeux de climats, d’impact carbone, le confort de vie pour les habitants, la réduction du risque d’îlot de chaleur urbain, la végétalisation la biodiversité et la gestion de l’eau restent des thèmes essentiels dans la démarche de copropriété durable. Ces ambitions permettent de mettre en œuvre les principes de la résilience et de la durabilité, aussi pris en compte dans les approches en coût global.

Le troisième pilier de la démarche aborde la maitrise des charges de copropriété et individuelles. Les charges sont un poids pour les ménages les plus modestes. Elles constituaient en 2013 une part de 6,9% de la dépense moyenne des ménages (*appartenant aux trois premiers déciles de revenu par UC). Offrir aux habitants des charges maitrisées est donc un argument de vente important au même titre que le prix d’accession. Les actions qui sont mises en œuvre pour réduire les charges dans la démarche de copropriété durable intègrent: la réduction les besoins énergétiques des bâtiments, l’anticipation les modes de gestion et la mise en place d’une gestion sobre des communs ainsi que l’intégration de matériaux durables pour limiter les coûts de maintenance.

Penser à la taille des copropriétés et au nombre de logements qui les compose permet également d’éviter les copropriétés surdimensionnées qui peuvent être plus couteuses en termes de charge, plus compliquées en termes de gestion et fragiles en cas d’incapacité de paiement.

Finalement, un élément important à porter dans le but de maitriser les charges dans le temps est l’accompagnement à la mise à l’habitat. En effet, la prise en charge des nouveaux arrivants, leur introduction dans la copropriété et leur sensibilisation aux bonnes pratiques, de gestion et de vivre ensemble est essentiel pour amener une gestion durable, économe et respectueuse du patrimoine de la copropriété.

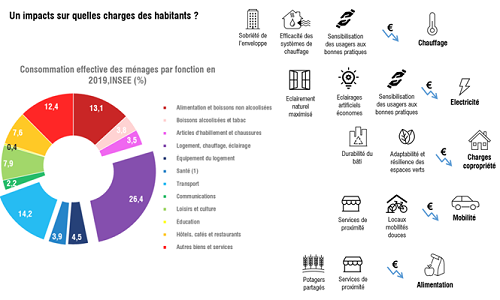

Quelques exemples des leviers impactant les charges des co-propriétaires :

Figure 3 : Exemples des leviers impactant les charges des co-propriétaires, INSEE (Vizea)

Finalement le dernier pilier de la copropriété durable concerne l’amélioration de l’attractivité des quartiers. Il s’agit de favoriser l’émergence d’une ville accueillante et égalitaire. C’est aussi intégrer une démarche d’urbanisme favorable à la santé physique, mentale et sociale des habitants. Le dynamisme associatif et de commerce local deviennent des leviers à prendre en compte tout en encourageant l’établissement d’une mixité fonctionnelle et sociale et la réduction des enclaves entre les différents espaces.

La ZAC de la Dhuys, Clichy-sous-Bois

La ZAC de la Dhuys, Clichy-sous-Bois

La ZAC du bas Clichy, Clichy-sous-Bois

La ZAC Bras de Fer/Parc aux lièvres, EVRY

Pour aller plus loin :

Le 7 mai 2021, le Ministère de la Transition Écologique et celui des Solidarités et de la Santé, ont lancé le 4ème Plan National de Santé Environnemental (PNSE 4) qui s’appliquera en France jusqu’en 2025. Retour sur cet événement majeur qui impactera positivement, nous l’espérons, la santé de tous les Français.

L’impact de l’environnement et du cadre de vie sur la santé des habitants n’est aujourd’hui plus un secret : l’Organisation Mondiale pour la Santé (OMS) estime que 14% de la mortalité en France (soit 84 000 morts chaque année) est d’origine environnementale. À l’échelle mondiale, 23% des décès et 25% des pathologies chroniques sont attribuées à des facteurs environnementaux ; cancers, diabète, obésité, maladies respiratoires, allergies, asthme, maladies cardiovasculaires … Le coût de l’inaction est énorme. Aujourd’hui, la santé apparait comme le critère d’équilibre entre l’humain et son environnement.

Pour répondre à ces enjeux très forts, et à une préoccupation citoyenne grandissante, la France s’est engagée depuis 2004 dans une dynamique active en termes de santé environnementale, grâce notamment à la mise en place de trois Plans Nationaux Santé Environnement, auxquels le PNSE 4 fait suite. Ces plans sont également déclinés à l’échelle régionale par des Plans Régionaux Santé Environnement (PRSE).

L’objectif d’un PNSE est de prévenir les risques sanitaires liés à la dégradation de l’environnement (qualité de l’air intérieur, exposition aux produits chimiques, aux ondes, au bruit etc.) et de permettre à chacun, citoyen, élu, professionnel, chercheur, d’agir pour un environnement favorable à la santé. Ces plans sont co-pilotés par les ministères de la Transition Écologique et de la Santé, et sont élaborés sous la direction du Groupe Environnement Santé (GSE). Les plans sont soumis à l’opinion publique lors d’une phase de consultation de 6 semaines, puis amendés selon les retours reçus. Leur programmation, tous les cinq ans, est inscrite dans le Code de la santé publique.

Le 4ème Plan National Santé Environnement affiche l’ambition de « mieux comprendre les risques auxquels chacun s'expose afin de mieux se protéger et protéger son environnement ». Il se veut plus opérationnel et concret que les 3 plans précédents, afin d’être appropriable par tous les Français, citoyens, professionnels de santé, dirigeants d’entreprise, élus, etc. Le plan se décline en 4 axes stratégiques et 20 actions :

Par ailleurs, la crise sanitaire que nous traversons ayant réveillé des interrogations sur notre rapport au vivant, le PNSE 4 a souhaité s’inscrire dans la démarche plus globale « One Health ». C’est ce qui marque l’évolution du PNSE dans sa 4ème version.

Le concept de « One Health », "une seule santé" en français, a été développé dans les années 2000 en réponse à plusieurs études scientifiques montrant que 60% des maladies infectieuses humaines connues et 75% des maladies humaines émergentes sont d’origine animale (ou encore zoonotiques). Les crises sanitaires à répétition (grippe aviaire, grippe H1N1, et aujourd’hui Covid-19) ont engendré un formidable intérêt des instances de santé, des organismes de recherche et des associations pour cette démarche « One Health ».

La démarche se définit alors comme « une approche collaborative, multisectorielle et transdisciplinaire, le travail étant réalisé sur le plan local, régional, national et mondial, pour obtenir des résultats optimaux en matière de santé et de bien-être, tout en reconnaissant les interconnexions entre les personnes, les animaux, les plantes et leur environnement commun » (One Health Commission, 2019). Il s'agit d'aller plus loin que la simple reconnaissance du lien entre santé et environnement, et d'envisager la santé de l'environnement, de l'humain et des animaux comme une seule et même problématique.

Schéma « Une seule santé », Vizea

La démarche nécessite un rapprochement entre plusieurs disciplines : le secteur médical, vétérinaire, les sciences humaines, animales et environnementales se retrouvent tous autour du concept « One Health ». Il s’agit alors de revoir les modes de gouvernance de la santé environnementale, favorisé par l’alliance tripartite établie depuis 2010 entre l’Organisation mondiale pour la Santé (OMS), l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) et l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture.

« Une seule santé » promeut une approche systémique des enjeux de santé environnementale d’aujourd’hui. Le PNSE4 souhaite accélérer la prise en compte de ce concept pour les cinq prochaines années.

Le Plan National Santé Environnement se décline au niveau régional sous la forme de « Plans Régionaux Santé Environnement » (PRSE). Ces plans ont pour objectif la territorialisation des politiques définies dans les domaines de la santé et de l'environnement. Ils pourront permettre de répondre à plusieurs questionnements qui restent en suspens à la lecture du PNSE 4.

Tout d’abord, les Plans Régionaux auront la charge de préciser, chiffrer et temporaliser les grandes orientations stratégiques fixées par le Plan National, en les adaptant aux caractéristiques de leurs territoires.

Les Plans Régionaux pourront également apporter des précisions sur les ressources budgétaires et les moyens humains mobilisables pour répondre aux enjeux soulevés.

Enfin, les Plans Régionaux devront s’inscrire en cohérence avec les autres politiques publiques menées sur les territoires, en lien tant avec la thématique de la santé (Loi de Financement de la Sécurité Sociale, Objectif Nationale, plans thématiques par pathologies, etc.) qu’avec celle de l’environnement (par exemple dans le cadre de Plans Air Territoriaux), qui, nous l’avons compris, sont étroitement liées !

Prochaine étape : la déclinaison opérationnelle et locale du Plan National Santé Environnement à l’échelle des régions de France.

Et pour aller plus loin …

La transition environnementale des entreprises est devenue un enjeu national. Mais que propose concrètement le plan de relance pour inciter les entreprises à enclencher ce changement ?

En vue d’inciter et d’accompagner les entreprises, et notamment les TPE et PME pour lesquelles s’engager dans ces transitions environnementales représentent un coût non négligeable, le plan de relance prévoit le financement de certaines démarches telles que les bilans des émissions de gaz à effet de serre et les démarches ACT (Assessing low Carbon Transition) en partenariat avec l’ADEME à travers le Tremplin pour la transition écologique des PME. A qui s’adressent-elles ? Quelles sont ces offres de financement ? Quels projets peuvent être financés ?

L’offre Tremplin pour la transition écologique des PME développée par l’état et l’ADEME dans le cadre du plan de relance a pour vocation de financer des projets de transitions écologiques pour les TPE et PME quelle que soit leur forme juridique : SAS, SCOP, association, loi 1901, etc., mais ne concerne pas les autoentrepreneurs.

Pour les entreprises éligibles, il s’agit alors de préparer un dossier de demande d’aide simplifié décrivant les études prévues.

La démarche est présentée sur cette page alors que celle-ci présente le guide de la demande d’aide.

Cette initiative permet d’encourager les entreprises non obligées par la réglementation à s’engager dans des stratégies de décarbonation. Les montants alloués peuvent aller jusqu’à plus de 70% du montant des projets envisagés.

Les aides proposées sont comprises dans une fourchette allant de 5 000 euros (les initiatives dont le montant de l’aide est inférieur à ce montant ne seront pas financées) à 200 000 euros (ce montant représentant le plafond maximal des aides octroyées). Les conditions d’éligibilité et de financement sont présentées ici.

Le Tremplin pour la transition écologique des PME finance 9 typologies d’actions :

Vous pouvez retrouver la liste détaillée des projets financés en suivant ce lien.

Le dispositif a vocation à encourager la transition, il s’agit donc bien pour les entreprises de se lancer dans des projets ambitieux. Le dispositif rappelle notamment la nécessité pour certaines entreprises de s’orienter vers des démarches plus poussées que les bilans GES par exemple en s’engageant dans une démarche ACT et dépasser cette première étape de « bilan » pour mettre en place une stratégie de réduction des émissions et ainsi réduire leur empreinte environnementale.

Les actions financées par cette liste peuvent ainsi découler d’un plan d’actions défini en interne dans le cadre d’une véritable stratégie de transition de l’entreprise. En effet, engager sa transition environnementale c’est, pour une entreprise, réfléchir plus globalement sur l’ensemble de ses activités, son impact environnemental mais également ses vulnérabilités face au changement climatique. Il s’agit ainsi de s’interroger sur l’ensemble des leviers d’actions à actionner dans sa transition : gestion des ressources, émissions de GES, mobilité, process, etc.

Les entreprises ont leur rôle à jouer et peuvent être motrice de la transition. Tout l’enjeu est d’offrir aux entreprises les clés de leur changement.

Pour plus d’informations sur la démarche, contactez votre agence régionale de l'ADEME ou dirigez vous vers les liens suivants :

En pleine crise sanitaire, le télétravail qui avait encore du mal à prendre son envol en France s’est imposé. Toutefois, la dématérialisation des pratiques pose plusieurs questions : quel est l’impact réel du télétravail sur l’environnement ? y a-t-il des effets rebonds ? Quelles démarches mettre en œuvre dans nos structures pour garantir un impact positif du télétravail ?

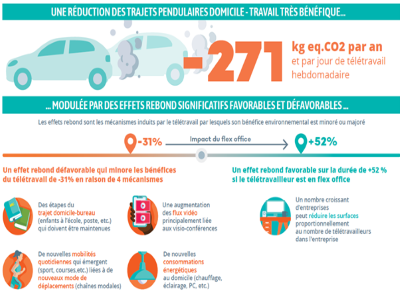

En septembre 2020, l’ADEME, en collaboration avec Greenworking, a publié une étude portant sur la caractérisation des effets rebonds induits par le télétravail. Pour mémoire, les effets rebonds se définissent comme les effets indirects de la mise en œuvre d’une action. Ces effets peuvent être indésirables ou positifs. L’objet de cette étude était de caractériser finement l’impact environnemental du télétravail et ses effets rebonds à travers différentes catégories et pratiques.

Le constat le plus évident concerne la réduction des déplacements, appelé « effet modal » dans l’étude. Le télétravail permet de réduire nos déplacements domicile-travail et donc notre empreinte carbone. Plus nos déplacements sont impactants (longues distances en voiture personnelle et sans passager) et plus le télétravail améliore notre empreinte. Néanmoins, si les déplacements domicile-travail étaient sobres initialement (marche, vélo, courtes distances en transport en commun) alors le télétravail ne permet pas de réduire l’empreinte environnementale. En dehors de cet effet modal, l’effet varie également en fonction des pratiques de télétravail.

In fine, les effets rebonds mis en exergue se résument en quatre grandes catégories :

L’étude se conclut sur une analyse comparative montrant que la pratique du télétravail présente des effets positifs lorsque l’entreprise prévoit une organisation en flex-office. A l’inverse les effets rebonds indésirables sont dominants lorsque le télétravail se pratique dans une organisation sans flex-office.

Effets rebonds du télétravail infographie proposée par l’ADEME et Greenworking, septembre 2020

Si le télétravail semble offrir une opportunité de réduire son empreinte carbone selon certaines conditions, nous nous sommes intéressés à nos propres pratiques afin d’adopter une démarche la plus vertueuse possible.

En 2019, le bilan carbone de l’agence parisienne de Vizea révélait que les deux postes les plus émetteurs étaient les déplacements et la consommation d’énergie. Dans le cadre de la mise en œuvre de notre stratégie RSE, des actions permettant de limiter l’impact environnemental sur ces deux postes ont donc été intégrées, telles que la mise en place du télétravail lancée en décembre 2019. Depuis mars 2020, en respect des règles sanitaires, le télétravail s’est généralisé pour l’ensemble des salariés.

En reprenant les catégories d’effets rebonds proposées par l’ADEME, le constat pour Vizea est le suivant :

Le télétravail et les pratiques collaboratives à distance semblent offrir des opportunités d’un point de vue environnemental. Il est néanmoins nécessaire de poser un cadre permettant de s’assurer de ces bienfaits tout en s’assurant de se rapprocher au maximum des conditions d’échanges à distance pour favoriser un lien social nécessaire au bien-être de chacun dans le cadre de ses fonctions. Vizea a adopté une démarche d’amélioration continue sur ses pratiques de télétravail de manière à aboutir à un impact le plus réduit possible. Ces éléments seront évalués pour notre prochain rapport RSE.

Pour plus d’informations :

Lien de téléchargement de l’étude ADEME : https://www.ademe.fr/caracterisation-effets-rebond-induits-teletravail

Lien de visionnage du Webinaire sur la concertation dématérialisée : https://www.youtube.com/watch?v=VvkbVyu3VC8

Lien vers notre plaquette RSE : http://www.vizea.fr/images/actualites/Plaquette_RSE_2020.pdf

Depuis quelques années, le bois, ce matériau renouvelable doté de bonnes propriétés mécaniques, est de plus en plus représenté dans le monde de la construction : structures en lamellé collé, chaudières biomasses, isolation en laine de bois, parquet, mobiliers, fenêtres… Autant de secteurs qui prennent une part importante dans l’industrie du bois. A la racine de cette industrie, nous retrouvons les arbres et donc les forêts.

Climatiseurs naturels, les forêts absorbent le dioxyde de carbone, émettent de l’oxygène, abritent une grande partie de la biodiversité terrestre, favorisent l’évapotranspiration, régulent les pluies, nourrissent et stabilisent les sols… Bref beaucoup de fonctions essentielles à une planète vivable.

La question se pose alors, l’industrie du bois est-elle compatible avec le respect de la biodiversité ?

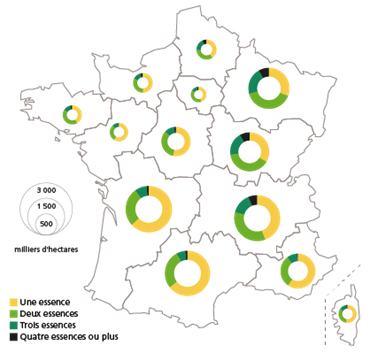

Avant de répondre à cette question, il y a d’abord un constat. En France, 50 % des forêts sont des monocultures et 33 % sont des peuplements de 2 essences.

Diversité des peuplements forestiers, IGN

Diversité des peuplements forestiers, IGN

Les parcelles forestières décrites ci-dessus ne sont donc pas des « forêts », mais des plantations d’arbres, semblables à une plantation de maïs ou de blé, dont la biodiversité est appauvrie. En effet, ce sont des lieux totalement aseptisés où une unique essence d’arbre est reine, sans insectes ni diversité, sans faune ni flore, bref, où toute la chaine de la biodiversité manque à l’appel.

Les mêmes pratiques de gestion que l’agriculture y sont d’ailleurs appliquées : traitements phytosanitaires pour protéger et stimuler ces peuplements non résilients (pesticides, engrais) et récoltes intensives. Cette récolte qui a lieu environ tous les 25 à 40 ans est appelée coupe rase. Les arbres sont coupés dans leur intégralité et les souches retirées. Les sols sont donc mis à nu entraînant leur lixiviation. Le faible écosystème présent est détruit et le paysage est transformé.

Ainsi, non seulement une exploitation forestière intensive remplit peu voire pas les nombreux rôles d’une forêt, mais en plus elle détruit l’environnement local.

Exemples de monoculture « aseptisée »

Le constat est clair, les forêts françaises ont été industrialisées pour répondre à la demande de plus en plus importante de la filière bois, industrialisée elle aussi. Et c’est là que réside le principal problème. La filière bois française s’est basée depuis une cinquantaine d’années sur les modèles nordiques. Les scieries ont été calibrées pour la découpe de résineux d’environs 40 cm de diamètre. Or, a contrario des pays scandinaves qui eux ont une grande majorité de résineux, deux tiers des essences françaises sont des feuillus. La forêt a donc été adaptée à l’industrie.

C’est pourquoi, aujourd’hui, les chênes centenaires français ont 2 débouchés principaux :

Il est donc urgent de réadapter les systèmes de transformation du bois en France en prônant l’échelle locale des scieries. Mais il est aussi crucial de réapprendre à gérer nos forêts durablement car elles sont l’un de nos meilleurs alliés face au changement climatique, pour toutes les raisons citées préalablement. De plus, la filière bois jouera un rôle majeur dans les choix sylvicoles de demain.

Actuellement, deux labels font foi dans la filière bois : FSC et PEFC.

Créé en 1999 par l’industrie du bois, le label PEFC est aujourd’hui très largement représenté en France, en Europe et même dans le monde. D’après leur communication, ce label doit « promouvoir une gestion durable des forêts ». Dans les faits[1], les contrôles et les « règles de gestion forestière durable » imposés aux propriétaires manquent de cohérence. Les coupes rases n’y sont absolument pas interdites. Il suffit de compléter le formulaire d’inscription et de payer une cotisation pour voir sa production de bois estampillée du label PEFC sans contrôle systématique. Encore aujourd’hui, de nombreux propriétaires certifiés n’ont jamais été audités par un organisme indépendant.

Le label FSC quant à lui interdit les coupes rases, exceptées sur les surfaces infèrieures à 10 hectares ou à 25 hectares en région Landes de Gascogne. Cette fenêtre est bien assez grande pour adopter une sylviculture destructrice de son milieu.

Alors que tant d’acteurs cherchent à améliorer la situation en demandant ces labels, ces derniers ne répondent pas nécessairement à l’ambition projetée. L’un parce qu’il communique les mots « gestion durable » sur des pratiques destructrices de l’environnement. L’autre parce qu’il permet, en usant et abusant du seuil de 10 ha, à des exploitations de pratiquer des coupes rases. Pire, ces labels pérennisent la pratique industrielle sylvicole en donnant une illusion de durabilité qui rassure le grand public et apaise ceux qui veulent ne pas savoir.

Il est tout à fait possible de mêler production de bois et respect de l’environnement. Il faut simplement que des critères autres que la finance entrent en considération.

On peut citer l’exemple de la sylviculture irrégulière. Les arbres sont récoltés progressivement en s’assurant un couvert forestier cohérent en permanence. Toutes les tailles et les essences d’arbres locales sont présentes et se régénèrent naturellement, entraînant un écosystème fonctionnel avec une intégrité et une résilience forte face aux catastrophes. Cette gestion s’accompagne de collaborations avec des entreprises locales (bucheronnage et débardage utilisant des machines légères, scieries, sociétés de transformations et de distribution).

Des groupements forestiers et des initiatives citoyennes se créent afin de rendre cette industrie locale et raisonnée, possible.

En conclusion, il est possible, de parvenir à des solutions qui permettent de trouver un équilibre entre la conservation de la biodiversité forestière et l’utilisation durable des forêts. Les effets des activités anthropiques sur la biodiversité ne sont pas tous à déplorer, comme le montrent de nombreux exemples concrets d’initiatives couronnées de succès en matière de gestion, conservation, restauration et utilisation durable de la biodiversité forestière.

A l’heure où la future réglementation thermique (RE 2020) presse à juste titre toute la filière de la construction à favoriser le matériau bois, il est indispensable que le gouvernement donne un signal fort (réglementation, label fiable …) en faveur d’une sylviculture au profit de la forêt, de sa biodiversité et des bienfaits que nous lui prêtons tous. C’est d’ailleurs l’objet de la proposition SL3.4 de la convention citoyenne qui est actuellement débattue à l’Assemblée nationale.

Enfin comme dans tout marché, le consommateur final joue un rôle essentiel. Au même titre qu’il est possible de connaître la provenance, la variété et le caractère biologique des légumes que l’on achète, il devrait être possible de connaître la provenance, l’âge et le mode de gestion de l’arbre qui a servi à fabriquer nos menuiseries.

Se poser ces questions en tant que consommateur, c’est déjà en partie aider nos sociétés modernes à ré-enchanter nos forêts.

[1] Règles de la gestion forestière durable en France Métropolitaine (PEFC)

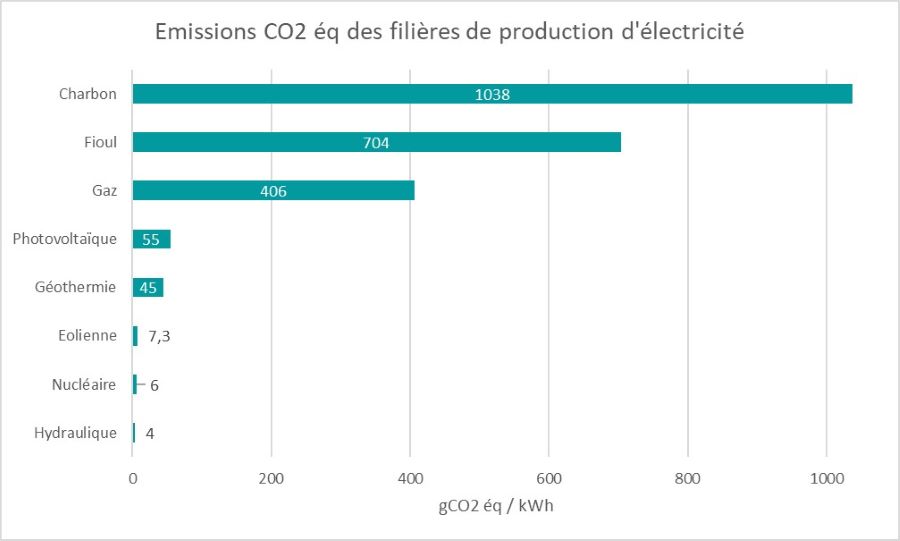

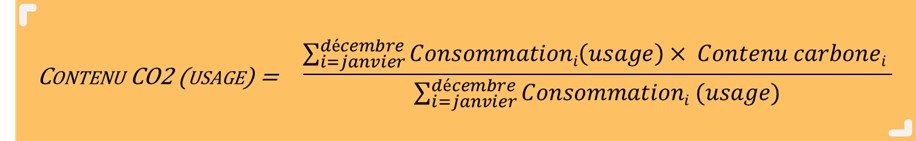

Eté 2020, l’ADEME communique sur le nouveau contenu CO2 de l’électricité en France pour le chauffage électrique. La note diffusée par l’ADEME affiche un contenu carbone de 79 gCO2/kWh, contre un ratio de 210 gCO2/kWh tel que pris en compte actuellement pour l’expérimentation E+C-. Pourtant, même si la France se dirige vers les énergies renouvelables, l’énergie nucléaire était et reste aujourd’hui la source de production principale du réseau français. Alors comment expliquer une telle réduction du contenu carbone de l’électricité pour le chauffage électrique ? Quelles en sont les conséquences ?

Le gestionnaire du Réseau de Transport d’Electricité (RTE) met à disposition un grand nombre d’information concernant la production et la consommation d’électricité en France. Le bilan de l’année 2020 affiche notamment le mix électrique réel de l’année passée.

Répartition de la production d’électricité par filière en France en 2020 (source : RTE)

En parallèle, l’ADEME propose un outil, la Base Carbone qui informe sur le contenu CO2 produit par chaque filière de production. Connaissant ainsi le contenu carbone des différentes filières de production ainsi que la production réelle pour chaque filière, il est alors possible d’établir le bilan carbone annuel de façon précise.

Source : Base Carbone ADEME (2013)

Cependant, ces bilans annuels ne permettent pas d’établir directement des contenus carbone de l’électricité par usage (chauffage, ECS, éclairage…), et donc de projeter les émissions carbone d’une nouvelle construction. Cela s’explique notamment par le fait que le mix énergétique -et donc le contenu carbone de l’électricité- est en constante évolution, au cours d’une année, d’un mois mais également au cours d’une même journée pour répondre à la demande réelle d’électricité.

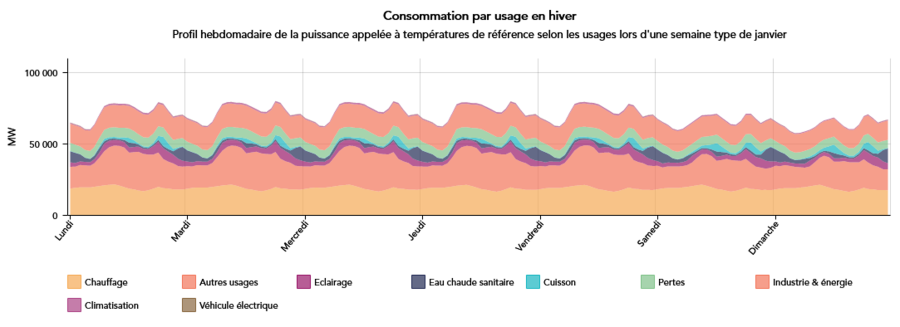

Cette variation du mix électrique est liée à la variation de la demande qui apparaît au cours des journées, comme le montre le graphique ci-dessous :

Source : RTE

Ces pics de demande ne peuvent être assurés complétement par le nucléaire ou les énergies renouvelables. Ce sont alors les filières thermiques (gaz, fioul, charbon) très émettrices qui vont répondre à ce « surplus » de la demande, ce qui conduit à un contenu carbone de l’électricité beaucoup plus important lors de ces périodes.

Toute la problématique est alors de pouvoir établir une valeur « moyenne » du contenu carbone de l’électricité, et plus particulièrement de l’électricité destinée au chauffage afin de pouvoir comparer les différentes solutions d’approvisionnement et leur impact environnemental de la manière la plus juste possible.

Plusieurs méthodes existent à ce jour, basées sur différents modèles mathématiques. Voici en détail les deux principales méthodes utilisées.

Cette méthode est actuellement utilisée pour les analyses de cycle de vie dans le cadre de l’expérimentation E+C-, mais sert également de référence pour les évaluations carbone réalisées par l’ADEME.

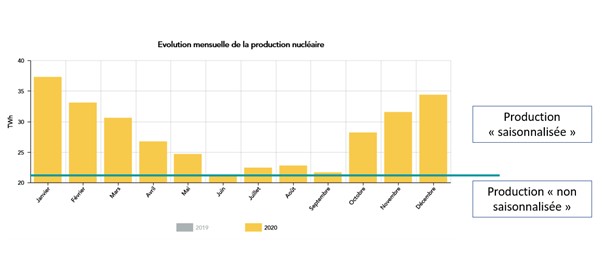

Cette méthode consiste à scinder la production en deux : une production de base, stable et peu émettrice, et une production dite saisonnalisée qui permet de répondre aux pics de demande grâce à une production complémentaire thermique très émettrice de carbone.

De manière plus précise, la méthode consiste à :

Bilan électrique 2020 (source : RTE)

Profil de consommation du chauffage en France en 2020 (source : RTE)

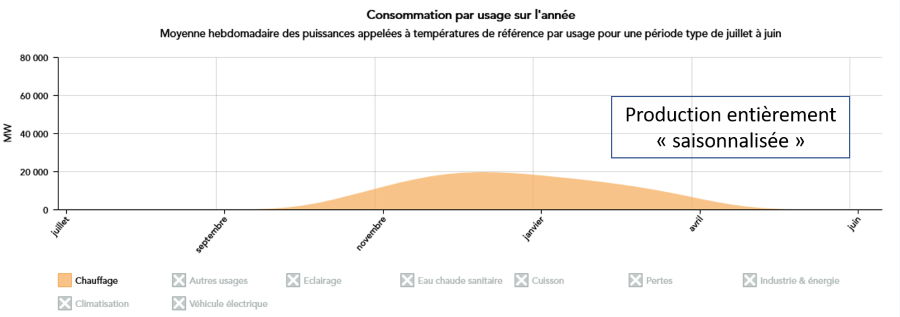

La méthode mensualisée par usage est adoptée par la nouvelle réglementation environnementale, la RE2020 qui remplace la RT2012 et contraint les émissions de carbone des nouvelles constructions.

Cette méthode propose d’attribuer proportionnellement le contenu carbone mensualisé du mix électrique français à la consommation mensuelle d’un usage.

Dans le détail, cette méthode consiste à :

Cette méthode peut également être appliquée au pas de temps horaire ce qui permet une meilleure prise en compte de la flexibilité des moyens de chauffage. La mise en application (calculs) est cependant beaucoup plus complexe et les résultats sont très proches de la méthode mensualisée par usage.

La méthode saisonnalisée par usage présente un certain nombre de limites qui ne reflètent pas le fonctionnement réel de la production et de la consommation de l’électricité en France. En voici les principales :

L’ADEME considère ainsi que cette méthode est trop simpliste et aboutit à facteurs d’émission carbone beaucoup trop élevés. L’ADEME indique également dans la note technique diffusée en juillet 2020 que « cette méthode est devenue obsolète au regard de l’évolution du mix énergétique français, car conduisait à considérer l’usage chauffage comme 100% saisonnalisé ».

A contrario, l’ADEME précise dans sa note que la nouvelle méthode dite « mensualisée par usage » est plus simple, plus parlante et reflète l’aspect saisonnalisé du chauffage de façon plus juste.

Synthèse comparative des deux méthodes

D’une part, ce changement abrupt de contenu carbone de l’électricité pour le chauffage créé une rupture entre aujourd’hui et les précédentes études carbone ou analyse de cycle de vie, les rendant incomparables.

Cette réévaluation du contenu carbone sous-entend également que la valeur précédente était bien supérieure au contenu « réel », et cela est d’autant plus vrai sur les dernières années avec l’évolution du mix électrique français et l’incorporation des énergies renouvelables que la méthode « saisonnalisée » ne permettait pas de prendre efficacement en compte.

D’autre part, cet abaissement du contenu carbone du chauffage électrique va tendre à provoquer une recrudescence de ce type de systèmes, avec cependant quelques limites.

Pour les nouvelles constructions, la RE2020 qui intègre ce nouveau contenu carbone devrait être applicable à partir de 2022 pour les logements, bureaux et établissements d’enseignement. Cette nouvelle réglementation environnementale intègre notamment un seuil d’émission de CO2 pour la phase exploitation des nouvelles constructions. Le ratio carbone étant très favorable pour le chauffage électrique, le seuil carbone imposé ne permettrait vraisemblablement pas de limiter la mise en œuvre de systèmes de chauffage électrique. La RE2020 intègre cependant un nouvel indicateur qui vise à limiter la part d’énergie non renouvelable consommée. Le ministère de la Transition Ecologique précise bien que cet indicateur de performance énergétique a bien vocation à limiter voire proscrire ce type de chauffage.

Le discours laisse cependant penser qu’avec une enveloppe exceptionnelle et des besoins en chauffage considérablement réduits, il serait possible de recourir à des systèmes de chauffage électrique à effet Joule (c’est notamment le cas sur certaines opérations passives). Si l’on considère cette solution sur le volet carbone, elle n’est pas forcément dénuée de sens.

En effet, le système de chauffage sera peu efficient, et donc les émissions de carbone liées à la phase exploitation seront plus importantes. Cependant, les retours d’expérience de l’expérimentation E+C- montrent que le poids carbone des nouvelles constructions provient majoritairement des produits de construction, et cela est d’autant plus vrai pour les bâtiments disposant d’une enveloppe très performante.

Le chauffage électrique permet ainsi de limiter le poids carbone des produits de construction : moins de réseaux, absence de chaufferie et de son local… Se pose alors la question suivante pour les bâtiments très performants : vaut-il mieux privilégier un système d’approvisionnement plus performant et plus vertueux (type réseau de chaleur géothermique, chaufferie bois…) nécessitant des équipements matériels à l’impact carbone lourd, ou une solution plus « simple » dont l’impact carbone en exploitation (lié aux consommations d’énergie) n’est plus si « noir » ?

A ce jour, les données carbone des produits du lot Chauffage Ventilation Climatisation (CVC) sont prises forfaitairement dans les analyses de cycle de vie du cadre de l’expérimentation E+C-. L’expérimentation propose ainsi un lot CVC forfaitaire à l’impact carbone très fort mais qui ne permet pas de différencier les solutions d’approvisionnement. La base de données carbone des produits liés à ce lot est encore trop peu fournie pour répondre complétement à l’interrogation précédente. Nous sommes ainsi encore très dépendants de la volonté des industriels à créer des fiches Profil Environnemental Produit (PEP).

Pour les opérations de rénovation, la RE2020 n’est pas applicable, c’est toujours la Réglementation Thermique existant (RTex) qui fait foi, dont les exigences ne sont pas à la hauteur de l’urgence climatique actuelle. L’enjeu de l’approvisionnement énergétique est d’autant plus important pour les opérations de rénovation, puisque les contraintes architecturales de l’existant (surfaces et épaisseurs disponibles pour l’isolation notamment), complexifient la réalisation d’une enveloppe thermique performante. En conséquence, cela signifie des consommations de chauffage généralement plus importantes que pour une construction neuve.

C’est donc un argument de poids qu’offre cet abaissement du ratio d’émission carbone du chauffage électrique pour limiter les émissions de carbone en exploitation, abaissement sur lequel il est important de prendre du recul.

À l’échelle nationale, une recrudescence des systèmes de chauffage électrique provoquerait une forte augmentation de la demande électrique en particulier lors des périodes froides. Si cette recrudescence est trop franche et ne laisse pas le temps au parc électrique français de s’adapter, la production électrique de ce surplus serait alors assurée par les filières de production électrique thermique (charbon, gaz, fioul) et le facteur d’émission carbone du chauffage électrique serait alors bien plus conséquent.

Il est également important d’observer les conséquences du chauffage électrique à une échelle plus large que la France. En effet, la France exporte une partie de son électricité décarbonée. De manière simplifiée, en multipliant les systèmes de chauffage électrique, la consommation d’électricité en France va de fait augmenter, et la part d’électricité exportée va diminuer afin de répondre à cette demande. Cela signifie que les pays voisins qui importaient l’électricité produite en France vont devoir la compenser en utilisant des systèmes de production beaucoup plus carbonés. Le bilan carbone global est alors beaucoup moins vertueux qu’affiché… Si ce poids carbone n’est pas pris en compte dans le contenu carbone retenu pour la RE2020, d’autres méthodes dites incrémentales permettent bien de le prendre en compte et sont utilisées à des fins d’évaluation de politique publique.

Les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) s’affirment depuis plus de 20 ans comme l’outil principal d’aménagement des territoires à l’échelle d’une commune ou d’un groupement de communes. Ils fondent ainsi le socle d’un urbanisme dit « stratégique ». Comment et jusqu’à quel point cet urbanisme sert-il la transition écologique et énergétique ?

L’aménagement des villes est aujourd’hui un des leviers de la capacité des territoires urbains à atténuer et s’adapter au changement climatique. En effet, le renouvellement de la ville sur la ville porte intrinsèquement :

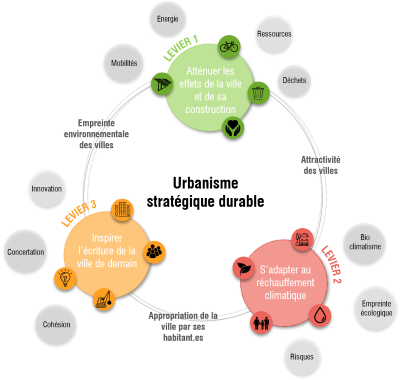

En cela, le Plan Local d’Urbanisme (PLU) constitue un puissant levier pour traduire la transition écologique et climatique dans l’acte de construire. Ce document d’urbanisme, à travers son Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) doit permettre d’affirmer les ambitions politiques au regard du contexte local et global, d’aujourd’hui et de demain. La traduction réglementaire (zonage, règlement écrit) et opérationnelle (Orientations d’Aménagement et de Programmation thématiques et sectorielles) doit enfin donner à la collectivité les leviers pour construire une ville plus durable et plus sobre. En cela, les PLU sont le bras armé de l’urbanisme durable stratégique qui s’articule, à notre sens, autour de trois grands piliers :

Les 3 piliers de l’urbanisme stratégique durable selon Vizea

Limiter l’empreinte environnementale de la ville passe inévitablement par une nécessaire sobriété. Sobriété dans l’acte de construire en limitant strictement les consommations des nouveaux bâtiments, l’impact des matériaux (analyse du cycle de vie), des travaux… mais aussi sobriété dans l’acte de vivre la ville. Par son façonnage, la ville doit pouvoir encourager la frugalité et ce, quelles que soient les classes et les origines sociales, en proposant une offre de consommation matérielle ou immatérielle locale et responsable.

Enfin, le document d’urbanisme doit nécessairement intégrer et s’attaquer aux inégalités territoriales de santé. Comme justement souligné dans le 4e Plan National de Santé Environnementale actuellement en consultation, il convient de « sensibiliser les urbanistes et aménageurs des territoires pour mieux prendre en compte les problématiques de santé et d’environnement dans les documents de planification territoriale et les opérations d’aménagement ».

La santé ne peut en effet s’expliquer uniquement par l’offre sanitaire et les comportements individuels. Agir en faveur de la santé des habitant.es nécessite de travailler sur les déterminants de la santé, soit les facteurs personnels, sociaux, économiques et environnementaux qui déterminent l’état de santé des individus, tels que définis par l’OMS.

L’intégration d’une stratégie Santé dans les documents d’urbanisme doit participer à la création d’un cadre de vie favorisant le bien-être de chacun.e, tout en réduisant, demain, les expositions aux facteurs négatifs sur la santé physique ou mentale telles que nuisances sonores, la pollution de l’air auxquelles bon nombre de villes sont soumises.

La présence et l’accessibilité de la nature en ville, ou encore le sentiment de sécurité et le confort des espaces publics relèvent directement des formes urbaines. Ces dimensions doivent être intégrées au sein d’une stratégie urbaine, mêlant problématiques environnementales et d’urbanisme durable, favorable à la santé.

Le retour de la nature est plébiscité par bon nombre de citadin.es car il s’impose logiquement comme une manière de rendre le territoire plus vivable et plus résilient. La quête du « jardin » est, avec celle du prix de l’immobilier et de la surface du logement, une des raisons de la fuite du cœur des grandes métropoles pour leur banlieue.

Pour y remédier, les politiques publiques locales recherchent et promeuvent des projets propices à une redynamisation de la biodiversité, par l’introduction de trames vertes et bleues mais également en préservant des écosystèmes et en recréant des circuits courts d’approvisionnement afin remettre les habitant.es en connexion avec leur territoire. Là encore, le PLU s’impose, avec son zonage et ses capacités à limiter les emprises au sol, à imposer des espaces de pleine terre ou un coefficient de biotope par surface (CBS) comme la garantie de la protection et du renforcement de la nature en ville.