Vizea île de France

Vizea Sud-Est

Vizea Grand-Ouest

Vizea Sud-Ouest

En France, l’usage du vélo a considérablement évolué ces dernières années : entre 2019 et 2021, une augmentation de 28% des trajets à vélo a ainsi été enregistrée1. L’INSEE recensait en 2021 une utilisation du vélo sur 5% des déplacements domicile-travail dans un rayon de moins de 5km. Cette donnée traduit l’important potentiel de développement du vélo comme moyen de transport quotidien.

Dans ce contexte, les politiques publiques développent les territoires en faveur de cette mobilité alternative, notamment en zone urbaine (aménagement de pistes cyclables et de voirie sécurisée, aides à l’achat et subventions…). Toutefois, des problématiques persistent quant à la sécurité et au stationnement des vélos dans les espaces privés.

En 2020, le Rapport d’enquête « Cadres de vie et sécurité » du Ministère de l’Intérieur dénombrait 226 000 ménages victimes de vols ou de tentatives de vols de vélos, pour un total de 194 000 vols « aboutis »,

démontrant la nécessité de sécuriser, dès la conception, les espaces dédiés au vélo. Cela s’appliquant dans les bâtiments mêmes (stationnements en rez-de-chaussée ou sous-sol) mais également à l’extérieur, avec des abris couverts et sécurisés situés à moins de 50m d’une entrée principale. La Loi d’Orientation des Mobilités (LOM) a ainsi renforcé la réglementation liée au stationnement sécurisé des vélos dans les ensembles de logements, de bureaux, les lieux de travail, les services publics et les ensembles commerciaux, tant pour les constructions neuves que pour les bâtiments existants.

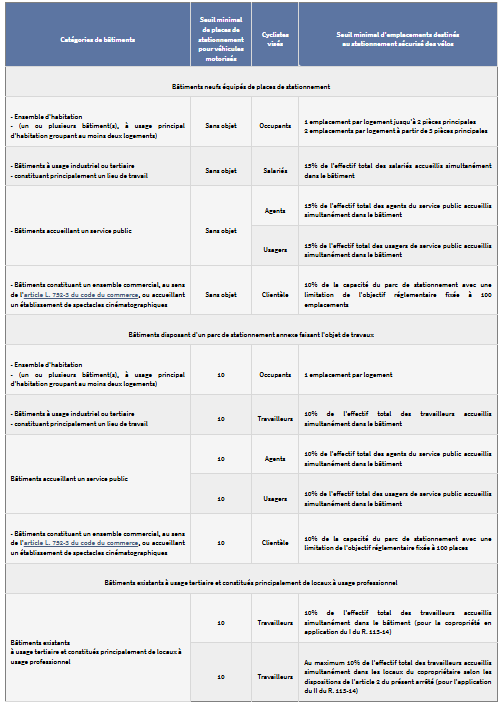

Dans ce cadre, la réglementation concernant le stationnement vélo en France (Code de l’urbanisme, Code de la construction et de l’habitation) a récemment été actualisée :

L’article L.111-5-2 du Code de la construction et de l’habitation fixe ainsi des obligations minimales pour le stationnement des vélos. Cela s’applique pour les immeubles d’habitation (stationnement dédié aux résidents), de bureaux (stationnement dédié aux salariés), les bâtiments à usage industriel ou tertiaire constituant un lieu de travail (stationnement dédié aux salariés), les bâtiments accueillant un service public (stationnement dédié aux agents ou aux usagers), un ensemble commercial ou un établissement cinématographique (stationnement dédié à la clientèle).

La réglementation concerne enfin les bâtiments neufs lors de leur construction, les bâtiments dont le parc de stationnement automobile fait l’objet de travaux, si celui-ci présente une capacité initiale de 10 places, et les bâtiments tertiaires existants dont le parc de stationnement automobile présente une capacité d’au moins 10 places.

Source : Arrêté du 30 juin 2022 relatif à la sécurisation des infrastructures de stationnement des vélos dans les bâtiments

En septembre 2022, le Ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires a publié un guide d’aide à la conception, à destination des collectivités locales, des acteurs de la construction, maîtres d’ouvrage, architectes, et de « l’écosystème vélo » amenés à accompagner la transition des mobilités. Ce guide se place comme un outil permettant d’apporter des mesures concrètes de conception, dans la continuité des évolutions du contexte réglementaire lié au stationnement sécurisé des vélos. Plus largement, il s’inscrit dans le mouvement de promotion du vélo comme moyen de transport quotidien, impulsé avec le Plan vélo et mobilités actives de 2018.

Ce nouveau guide de conception apporte des recommandations techniques, et des prescriptions en termes de surface, de disposition, d’éclairage et de fermeture des locaux, ou encore de signalisation, en fonction du type de bâtiment concerné. Il est rappelé que les espaces de stationnement doivent, d’une manière générale, être facilement accessibles depuis la voie publique et depuis l’entrée principale des bâtiments desservis, et permettre l’accès aux personnes à mobilité réduite.

Avec le développement des mobilités actives, les pratiques évoluent tout comme les formes de vélos. Le guide donne ainsi des recommandations pour les « vélos spéciaux » : biporteur, triporteur, vélo allongé, vélos cargos…

Un emplacement allant jusqu’à 1,20m de large et 2,60m de long est alors à considérer pour le stationnement de ces modes de déplacement. Le guide préconise 1 emplacement pour vélos spéciaux tous les 10 emplacements « classiques ».

Pour les cycles à deux roues, il est préconisé de privilégier des appuis-vélos et des arceaux (point de repère : un arceau de type U inversé, compris entre 65cm et 1m de long, et d’une hauteur de 80cm avec une entretoise). Les pince-roues sont proscrits, en raison d’un manque de stabilisation du vélo, et du fait qu’ils présentent un risque important de voilage des roues et de vol.

En cas d’espace restreint, d’autres solutions sont envisageables si celles-ci respectent les dimensionnements associés : dispositions resserrées sur un niveau, dispositions avec surélévation alternée de la roue avant, dispositions verticales, ou encore systèmes à deux niveaux. Ce dernier système, impliquant de hisser un vélo sur un second niveau à l’aide d’une rampe mobile, permet de densifier le rangement des vélos et de rentabiliser le volume de l’espace dédié. Il est toutefois à considérer qu’un tel système implique de plus larges allées pour les manœuvres (au moins 2,65 m), et ne permet donc pas de doubler la capacité de stationnement.

Système double rack / Photo : Vizea

L’éclairage étant un élément important de la lutte contre le vol, les espaces de stationnement doivent bénéficier d’un éclairage suffisant. Les éclairages à déclenchement automatique sont également présentés comme une solution économique, facilitant l’accès aux usagers et restant dissuasive.

Enfin, afin d’inciter à l’usage du vélo et de réduire les coûts d’équipement, la mise à disposition de stations d’entretien et de gonflage est largement recommandée

Local ajouré avec station de gonflage et réparation (avant livraison) / Photo : Vizea

Avec le développement et l’évolution des mobilités actives, il est important de considérer les formes autres que le vélo, comme par exemple les trottinettes, gyroroues, hoverboards…

Enfin, le stationnement sécurisé des poussettes est également à prendre en compte en complémentarité des locaux vélos. Ces emplacements doivent toujours être couverts, sécurisés, situés au rez-de-chaussée et séparés des espaces dédiés aux vélos dans la mesure du possible.

Ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, permettent aux acteurs du territoire et de la construction d’aller au-delà de la réglementation, et d’anticiper les besoins actuels et futurs des usagers, tant dans l’espace privé que public.

1Vélo & territoires, 2022

L’économie circulaire, qu’est-ce que c’est ? C’est un terme d’actualité, couramment évoqué, mais qui reste souvent difficile d’appréhender et de s’approprier pour en faire une force de nos nouveaux projets de construction et de réhabilitation de bâtiments.

Comment trouver les acteurs compétents, les bonnes informations, par où commencer ? Ce sont des questions qui reviennent fréquemment et auxquelles nous n’avons pas toujours les réponses. Essayons de décortiquer les outils et ressources mis à notre disposition pour donner envie aux acteurs du bâtiment de s’y plonger !

Commençons tout d’abord par rappeler ce qu’est l’économie circulaire, sous le prisme de la construction durable.

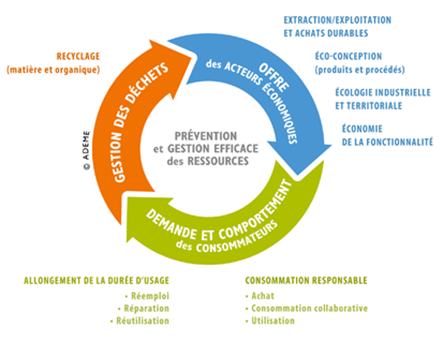

L’économie circulaire peut avoir plusieurs définitions selon le scope dans lequel on se place, mais pour l’ADEME, il s’agit d’un système économique d’échange et de production qui vise à augmenter l’efficacité de l’utilisation des ressources et à diminuer notre impact sur l’environnement. Suivant cette définition, un des raccourcis les plus couramment fait est celui de dire que l’économie circulaire entraine logiquement du réemploi. Mais il existe d’autres aspects qui peuvent notamment se résumer par les 7 piliers de l’ADEME :

Les piliers de l’économie circulaire selon l’ADEME

Une fois que l’on entrevoit les différents sujets sur lesquels se mobiliser lors d’une opération de construction ou de rénovation de bâtiment, quels sont les outils techniques, réglementaires pour nous guider ?

La loi AGEC, loi Anti-Gaspillage pour une Economie Circulaire du 10 février 2020 se décompose en 130 articles portant sur des secteurs différents pour en finir avec le gaspillage de ressources réutilisables et réemployables. A l’échelle dite de la construction, nous retrouvons plusieurs obligations permettant de s’inscrire rapidement dans une stratégie d’économie circulaire et de faire évoluer les façons de construire et déconstruire.

Par exemple, il est depuis le 1er janvier 2023, obligatoire de réaliser pour toute opération de réhabilitation de plus de 1000 m² ou de déconstruction, un diagnostic PEMD (produit, équipements, matériaux, déchets) de manière à identifier précisément les ressources disponibles réemployables sur l’opération, les moyens de dépose et de stockage à mettre en œuvre pour y parvenir. Ce diagnostic devient donc le premier élément fondamental sur lequel s’appuyer.

Ce diagnostic peut être complété d’un diagnostic ressource, document donnant davantage de précisions à un commanditaire sur les coûts que peut engendrer le réemploi d’une ressource, les moyens précis de dépose, conditionnement et stockage vers un autre site, ainsi que les filières de réemploi vers lesquelles se rapprocher.

Une fois les diagnostics réalisés et la prise en considération des produits disponibles sur une opération, une des possibilités pour affiner le plan d’actions est d’utiliser les plateformes en ligne sur lesquelles il est possible d’inscrire une opération de manière à se faire identifier comme demandeur de matériaux et à l’inverse indiquer des ressources existantes potentiellement réemployables pour que d’autres puissent en profiter.

L’objectif de ces plateformes est réellement de faciliter les échanges entre acteurs concernés par la mise à disposition de matériaux. Nous pouvons par exemple citer Looping, plateforme développée dans le cadre du projet Le Booster du Réemploi.

Dans le cadre de l’obligation de réaliser un diagnostic PEMD, comme nous le citions précédemment, le CSTB a été mandaté pour développer une plateforme réglementaire numérique, sur laquelle les maitres d’ouvrage déposeront leur diagnostics PEMD réalisés pour rendre accessible à tous, les informations sur les gisements de ressources disponibles. Cette plateforme a pour vocation de participer au renforcement de la filière de réemploi.

Cette nouvelle plateforme devrait voir le jour courant 2023.

Une autre plateforme à citer est celle de Cycle-Up, sur laquelle il est possible de rechercher très rapidement, par mot clé, les produits que vous souhaiteriez réemployer sur un projet.

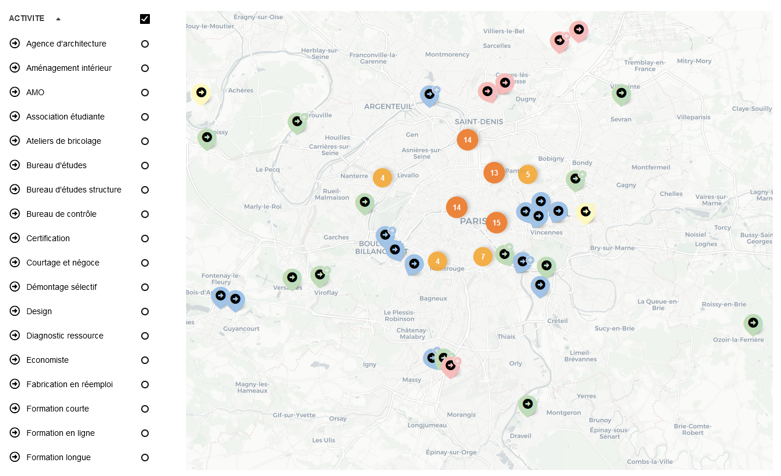

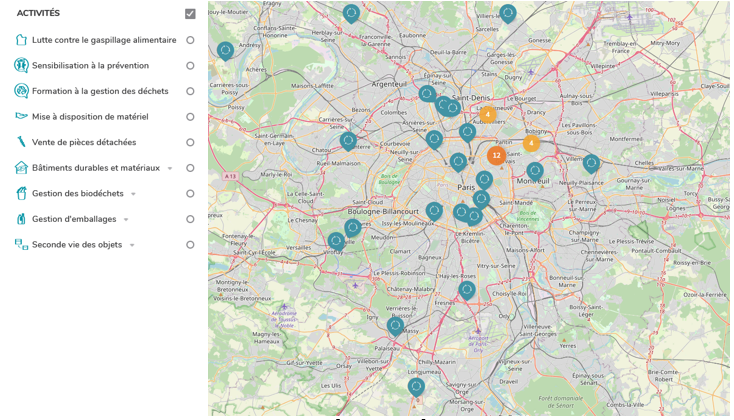

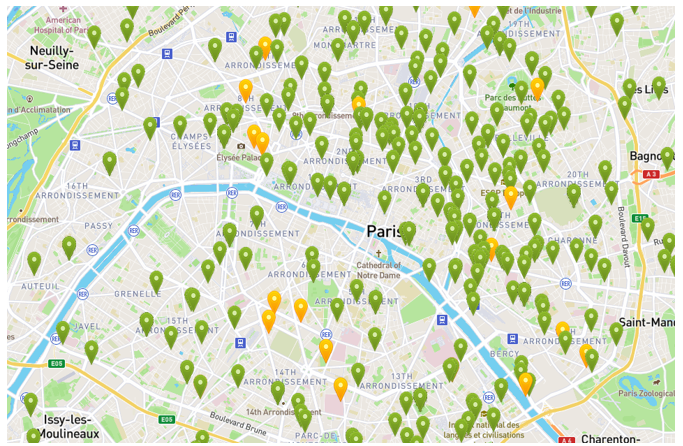

Au-delà des plateformes de réemploi qui sont un réel outil pour choisir et sélectionner des ressources à réemployer, de nombreuses cartographies interactives existent et nous permettent de croiser des données sur l’économie circulaire et pas seulement le réemploi. Ces cartographies peuvent être thématiques, ou à l’inverse générales pour y rechercher plusieurs types d’information.

Voici pour exemples les cartes « Matériaux réemploi » et « Carteco », qui référencent à minima les informations suivantes :

Carte interactive Materiauxréemploi.com

Carte interactive Carteco

Certaines cartographies thématiques existent et ont pour objectifs de cibler les informations identifiées. Par exemple, une des cartographies développées par Ekopolis recense les acteurs impliqués dans la filière biosourcée.

Carte interactive Atlas des acteurs biosourcés et géosourcés

Une autre façon de déclencher un échange entre acteurs et par la suite des actions concrètes, est de s’inscrire dans le cadre d’un label environnemental axé sur l’économie circulaire.

Différents labels existent et permettent aux maitrises d’ouvrage d’être accompagné et cadré pour développer pas à pas cette thématique.

Les principaux labels que l’on peut viser sont :

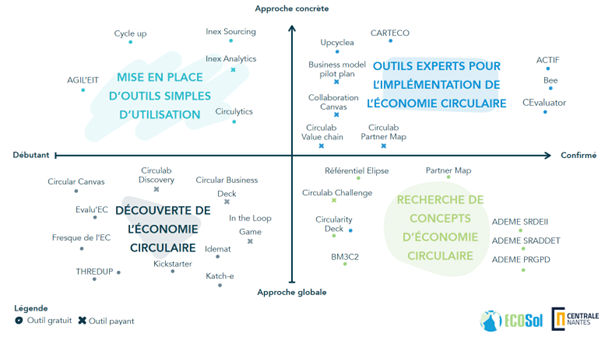

Pour résumer, plusieurs typologies de ressources sont à disposition de tous pour découvrir l’économie circulaire, et la mettre en place sur des projets. Qu’il s’agisse de plateformes spécifiques, de cartographies intéractives, de labels ou encore de projets démonstrateurs, chacun peut trouver à son échelle des informations le guidant pour changer des modes conventionnels à impacts de construire et déconstruire nos bâtiments.

Eco Sol et Centrale Nantes ont d’ailleurs pu résumer dans une cartographie des ressources à consulter, selon si on débute ou non en économie circulaire et selon si l’on souhaite s’inscrire dans une approche globale ou concrète.

Cartographie des outils Eco Sol & Centrale Nantes

SOURCES:

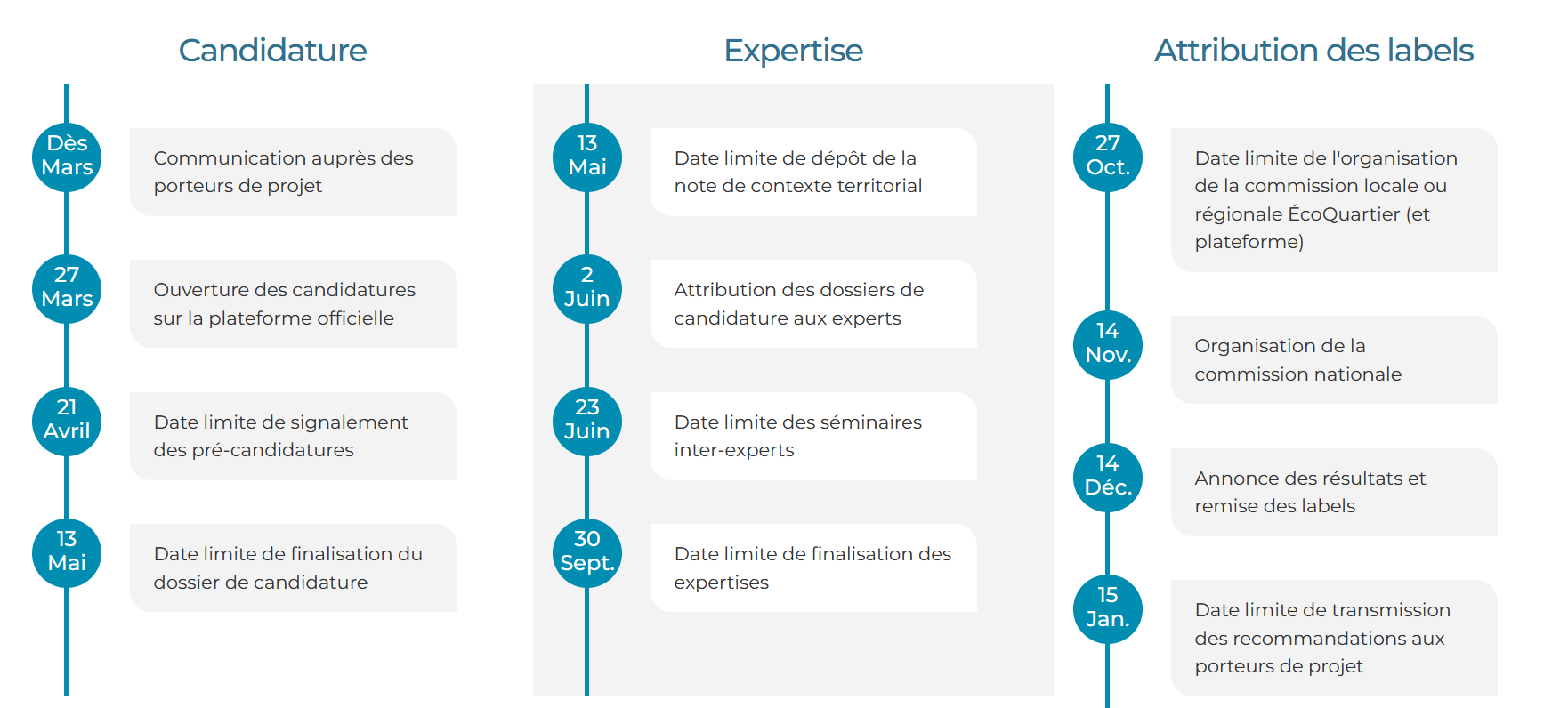

Le calendrier de la campagne 2023 a été publiée, on vous le partage ici

A vos Agendas !

C’est l’occasion pour nous de vous parler de la refonte du label…

Cette année le label EcoQuartier évolue, le nouveau processus de labellisation distingue désormais deux phases :

Qui vient en remplacement des étapes 1 et 2 pour lesquelles il ne sera plus possible d’être labellisées. L’engagement dans la démarche se formalise par la signature de la charte qui confère au projet le statut d’ « EcoProjet ». Il donne accès à un ensemble de services visant à accompagner le projet : évènements, formations, aides à l’ingénierie, ateliers, aides financières…

Le statut est accordé pour une durée 3 ans (possibilité de reconduction du statut), à la fin de laquelle le porteur de projet sollicite une revue d’EcoProjet. Pour préparer cette revue, un dossier simplifié est à déposer sur la plateforme permettant notamment d’apporter une réponse synthétique aux 20 engagements.

Sur cette base, deux experts formalisent un retour intégrant des pistes d’amélioration et points de vigilance à intégrer pour la suite.

Il y a deux étapes, l’« EcoQuartier Livré » et l’ « EcoQuartier Vécu », assimilées respectivement aux étapes 3 et 4 du label précédent la refonte.

Dans le cadre de la refonte, ont été intégrés au label des objectifs de performance qualitatifs, quantitatifs et contextualisés, sur la base d’une vingtaine d’indicateurs nationaux répondant aux défis de la ville durable : Sobriété, Inclusion, Création de valeurs, Résilience. Lors des étapes « EcoQuartier Livré » et « EcoQuartier Vécu », le porteur de projet doit également renseigner les performances atteintes au regard des cibles fixées précédemment.

Une expertise est ensuite réalisée par 2 experts pour l'obtention de chacun des labels. Les conclusions des expertises sont présentées devant la commission locale. Les labels « ÉcoQuartier Livré » et « Vécu » sont délivrés par la commission nationale ÉcoQuartier sur proposition de la commission locale.

Retrouvez plus d’informations sur le site officiel du label : http://www.ecoquartiers.logement.gouv.fr/le-label/

Vizea Urbanisme Durable vous accompagne dans le processus de labellisation EcoQuartier dès l’entrée dans la démarche, jusqu’à la livraison et au-delà. Pour plus d’informations, vous pouvez nous contactez à l’adresse suivante :

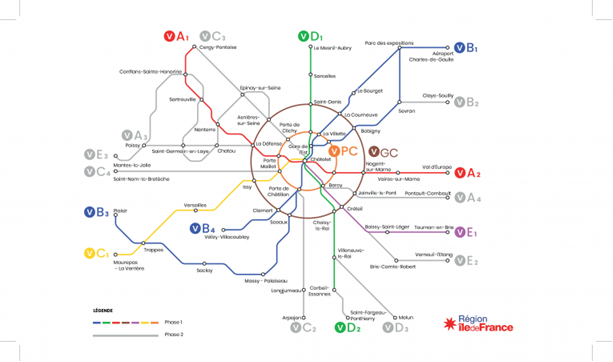

En février 2020, Valérie Pécresse, Présidente de la Région Ile-de-France annonçait la participation financière de la Région au projet de RER V à hauteur de 50%. Ce projet de réseau cyclable composé de 9 lignes et imaginé par le Collectif Vélo Ile-de-France est un projet ambitieux ayant pour objectif d’encourager et de sécuriser les déplacements quotidiens des franciliens.

Mais comment une initiative citoyenne a pu bénéficier de financements de la part de la région Ile-de-France et devenir un projet phare de la politique régionale de mobilité ? Comment les usagers du vélo peuvent-ils être entendus et peser sur la scène francilienne de la mobilité parmi la diversité d’acteurs?

Souvent consultées lors des démarches de concertation dans le cadre de l’élaboration de politiques de mobilités à différentes échelles de territoire, les associations vélos sont souvent force de propositions grâce à leur connaissance du terrain et des besoins de la population. A l’échelle de l’Ile-de-France, leur multiplicité et diversité peuvent rendre leurs discours et attentes inaudibles pour les acteurs de la mobilité. C’est en partant de ce constat qu’en mars 2019, 23 associations ont choisi de réunir leurs voix et de donner naissance au Collectif Vélo Ile-de-France. Tous les départements de l’Ile-de-France y sont représentés.

“Il y avait un vide : il n’existait pas d’acteur associatif suffisamment puissant pour porter la question du vélo à l’échelle régionale”,

Stein van Oosteren, le porte-parole du Collectif.

Fédérateur, le Collectif Vélo Ile-de-France s’impose peu à peu comme un interlocuteur crédible auprès des différentes associations locales. Il est capable de relayer leurs attentes et propositions auprès des décideurs politiques comme la métropole du Grand Paris ou la Région Ile-de-France.

Le collectif est organisé en différents groupes de travail thématiques :

Aujourd’hui en Ile-de-France, les transports en commun sont saturés, les aménagements cyclables manquent de continuité alors que les utilisateurs du vélo augmentent depuis 2018 (encore plus depuis la crise sanitaire de 2020). Pour accompagner ces changements de comportements et pallier le manque de continuité cyclable, le Collectif vélo Ile-de-France a décidé de plancher sur un projet de réseau cyclable à l’échelle régionale.

En mars 2019, armés d’une carte et de leur connaissance du terrain, 10 bénévoles du Collectif Vélo tracent des premiers itinéraires sur une carte. Ils lancent ensuite un appel à contribution au sein de leur réseau de 4000 adhérents afin de travailler ensemble à l’élaboration d’un réseau cyclable à haut niveau de service, permettant de se rendre rapidement d’un bout à l’autre de la capitale et de l’Ile-de-France. Les bénévoles proposent des aménagements sur une cartographie participative, puis identifient ensemble les itinéraires structurant à prioriser.

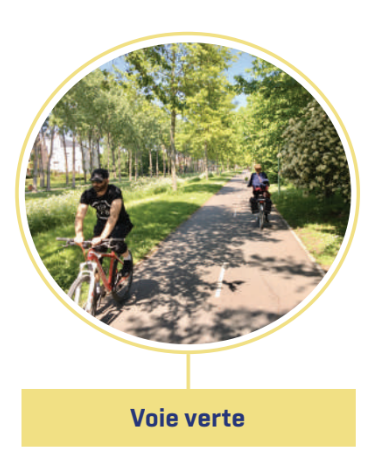

9 lignes sont retenues. Elles permettront à terme, de relier les grands pôles de l’Ile-de-France grâce à des aménagements cyclables à haut niveau de service. 45% des aménagements proposés sont des aménagements sécurisés comme des voies vertes ou des pistes cyclables. Ils s’appuient sur des aménagements cyclables existants ou déjà projetés par les collectivités.

Le 7 décembre 2019, les 33 associations du Collectif Vélo Île-de-France (qui a accueilli de nouveaux membres depuis sa création) votent à l’unanimité les tracés définitifs du RER V.

Le collectif définit également des grands principes à respecter pour l’aménagements de ce réseau :

Ces quatre grands principes sont déclinés en différents types d’infrastructures cyclables. Quatre formes d’aménagements cyclables sont préconisées par le Collectif Vélo Ile-de-France, en accord avec les recommandations du Cerema :

Dans la brochure présentant son projet de RER V, le Collectif Vélo Ile-de-France invite les collectivités à s’en saisir.

« Pour qu’un tel projet voie le jour, l’engagement politique et financier de tous est nécessaire : Région, Ile-de-France Mobilités, la Métropole du Grand Paris, les départements, les établissements publics territoriaux, les intercommunalités et les communes. » Brochure RER V - Le Collectif Vélo Ile-de-France.

En 2017, la Région Ile-de-France s’engage dans l’élaboration de son Plan Vélo. Approuvé en 2021, ce document stratégique intègre une réflexion globale sur le maillage, les services et la promotion du vélo à l’échelle de l’Ile-de-France. Une feuille de route opérationnelle identifie à l’échelle territoriale quels sont les aménagements éligibles à des subventions. Cependant, le Plan vélo de la région Ile-de-France n’identifie pas d’itinéraire spécifique pour l’aménagement de liaisons cyclables. La Région décide alors de se saisir de l’opportunité que représente le RER V : un réseau cyclable pensé par ses usagers, répondant directement aux besoins du territoire en termes d’aménagements et de desserte du territoire.

En février 2020, la Présidente de Région, Valérie Pécresse annonce le soutien de la Région au projet de RER V. Le réseau sera financé à 50% par l’Ile-de-France. Le 27 mai 2020, la Région Ile-de-France vote par délibération son financement à hauteur de 300 millions d’euros soit 60% du prix total du réseau (500 millions d’euros, soit 2% du budget total du Grand Paris Express). Le plafond de subventions régionales par kilomètre aménagé passe donc de 55 000 à 1 millions d’euros et celui pour les points durs passe de 4 à 10 millions d’euros. Il s’agit du premier pas vers la concrétisation du RER V.

L’aménagement de ce réseau se fera en plusieurs étape :

Lancé en novembre 2020, le travail technique pour la réalisation du RER V débute avec un comité de pilotage de lancement en présence de la totalité des acteurs : la Région, le Collectif Vélo Ile-de-France, le Cerema, l’Institut Paris Région ainsi que toutes les collectivités maitrise d’ouvrage. Un an plus tard le travail technique est engagé sur la plupart des lignes. Au total, plus de 80 réunions sont organisées entre 2020 et 2021 afin de définir les différentes lignes et le cahier des charges des aménagements cyclables.

La région, qui prend le rôle de coordinateur et de financeur, anime des instances collégiales qui regroupent les maitres d’ouvrages des itinéraires (collectivités qui ont la compétence sur la voirie) et les associations. Ce travail s’appuie également sur l’expertise des partenaires du projet, le Collectif Vélo Ile-de-France, l’Institut Paris Région et le Cerema. Les maitres d’ouvrage des aménagements peuvent être, selon le contexte, les départements, les communes et leurs groupements, Ile-de-France Mobilités…

Ce travail de co-construction du cahier des charges s’articule autour de deux grandes instances :

Ces réunions ont permis la validation de plus de 200 km d’itinéraires. Des premiers dossiers de subvention ont été votés par la commission permanente de la région en novembre 2021 et ont permis de démarrer les travaux. Chaque année, des conférences régionales sont organisées afin de faire le point sur l’avancée du chantier.

Source : Construire le RER V en Ile-de-France, Région Ile de France

Pour évaluer l’opportunité de chaque ligne, différents critères sont étudiés :

En termes de faisabilité, la Région n’étant pas gestionnaire de voirie, elle s’appuie sur les collectivités maîtres d’ouvrage pour développer le réseau cyclable francilien. Par conséquent, les itinéraires retenus sont intégralement portés par un ou plusieurs maîtres d’ouvrage. Dans la mesure où ces itinéraires réutilisent en partie des aménagements cyclables existants, la part d’itinéraire réalisée est également prise en compte pour évaluer de manière réaliste sa faisabilité.

Afin de veiller à une qualité et une homogénéité des aménagements du RER V et dans l’esprit des principes définis par le Collectif Vélo Ile-de-France, un cahier des charges est élaboré. Chaque demande de subvention déposée par les maitres d’ouvrage doit respecter ce cahier des charges. Celui-ci reprend les caractéristiques techniques des aménagements proposés dans le projet initial du Collectif Vélo Ile-de-France.

Afin de garantir la cohérence du projet, une identité visuelle et un référentiel de jalonnement vont être définis en concertation avec tous les acteurs du projet. Des éléments de signalisation complémentaires comme des totems pourront être installés par les maitres d’ouvrage.

La concrétisation du projet de RER V a montré que la création de Collectifs Vélo à l’échelle régionale répond à la nécessité d’un acteur fédérateur qui peut peser dans les politiques publiques régionales. Encouragés par la FUB (Fédération des Usagers de la Bicyclette), de nouveaux collectifs régionaux se forment. A l’occasion des élections régionales de juin 2021, et afin de mettre le vélo au cœur des débats et des programmes politiques des Collectifs Vélo s’organisent par région. Les Collectifs Vélo Pays-de-la-Loire et AuRA (Auvergne – Rhônes Alpes), par exemple, sont créés dans le but de promouvoir une amélioration des conditions de circulation à vélo grâce à un dialogue permanent avec les acteurs de la mobilité.

Même s’il est un peu tôt pour tirer des conclusions quant à la réussite du projet du RER V, sa concrétisation permet d’ouvrir le champ des possibles et d’espérer qu’il ne s’agisse que du premier réseau cyclable régional coconstruit avec ses usagers…

En février 2020, Valérie Pécresse, Présidente de la Région Ile-de-France annonçait la participation financière de la Région au projet de RER V à hauteur de 50%. Ce projet de réseau cyclable composé de 9 lignes et imaginé par le Collectif Vélo Ile-de-France est un projet ambitieux ayant pour objectif d’encourager et de sécuriser les déplacements quotidiens des franciliens.

Mais comment une initiative citoyenne a pu bénéficier de financements de la part de la région Ile-de-France et devenir un projet phare de la politique régionale de mobilité ? Comment les usagers du vélo peuvent-ils être entendus et peser sur la scène francilienne de la mobilité parmi la diversité d’acteurs ?

Souvent consultées lors des démarches de concertation dans le cadre de l’élaboration de politiques de mobilités à différentes échelles de territoire, les associations vélos sont souvent force de propositions grâce à leur connaissance du terrain et des besoins de la population. A l’échelle de l’Ile-de-France, leur multiplicité et diversité peuvent rendre leurs discours et attentes inaudibles pour les acteurs de la mobilité. C’est en partant de ce constat qu’en mars 2019, 23 associations ont choisi de réunir leurs voix et de donner naissance au Collectif Vélo Ile-de-France. Tous les départements de l’Ile-de-France y sont représentés.

“Il y avait un vide : il n’existait pas d’acteur associatif suffisamment puissant pour porter la question du vélo à l’échelle régionale”,

Stein van Oosteren, le porte-parole du Collectif.

Fédérateur, le Collectif Vélo Ile-de-France s’impose peu à peu comme un interlocuteur crédible auprès des différentes associations locales. Il est capable de relayer leurs attentes et propositions auprès des décideurs politiques comme la métropole du Grand Paris ou la Région Ile-de-France.

Le collectif est organisé en différents groupes de travail thématiques :

Aujourd’hui en Ile-de-France, les transports en commun sont saturés, les aménagements cyclables manquent de continuité alors que les utilisateurs du vélo augmentent depuis 2018 (encore plus depuis la crise sanitaire de 2020). Pour accompagner ces changements de comportements et pallier le manque de continuité cyclable, le Collectif vélo Ile-de-France a décidé de plancher sur un projet de réseau cyclable à l’échelle régionale.

En mars 2019, armés d’une carte et de leur connaissance du terrain, 10 bénévoles du Collectif Vélo tracent des premiers itinéraires sur une carte. Ils lancent ensuite un appel à contribution au sein de leur réseau de 4000 adhérents afin de travailler ensemble à l’élaboration d’un réseau cyclable à haut niveau de service, permettant de se rendre rapidement d’un bout à l’autre de la capitale et de l’Ile-de-France. Les bénévoles proposent des aménagements sur une cartographie participative, puis identifient ensemble les itinéraires structurant à prioriser.

9 lignes sont retenues. Elles permettront à terme, de relier les grands pôles de l’Ile-de-France grâce à des aménagements cyclables à haut niveau de service. 45% des aménagements proposés sont des aménagements sécurisés comme des voies vertes ou des pistes cyclables. Ils s’appuient sur des aménagements cyclables existants ou déjà projetés par les collectivités.

Le 7 décembre 2019, les 33 associations du Collectif Vélo Île-de-France (qui a accueilli de nouveaux membres depuis sa création) votent à l’unanimité les tracés définitifs du RER V.

Le collectif définit également des grands principes à respecter pour l’aménagements de ce réseau :

Ces quatre grands principes sont déclinés en différents types d’infrastructures cyclables. Quatre formes d’aménagements cyclables sont préconisées par le Collectif Vélo Ile-de-France, en accord avec les recommandations du Cerema :

Dans la brochure présentant son projet de RER V, le Collectif Vélo Ile-de-France invite les collectivités à s’en saisir.

« Pour qu’un tel projet voie le jour, l’engagement politique et financier de tous est nécessaire : Région, Ile-de-France Mobilités, la Métropole du Grand Paris, les départements, les établissements publics territoriaux, les intercommunalités et les communes. » Brochure RER V - Le Collectif Vélo Ile-de-France.

En 2017, la Région Ile-de-France s’engage dans l’élaboration de son Plan Vélo. Approuvé en 2021, ce document stratégique intègre une réflexion globale sur le maillage, les services et la promotion du vélo à l’échelle de l’Ile-de-France. Une feuille de route opérationnelle identifie à l’échelle territoriale quels sont les aménagements éligibles à des subventions. Cependant, le Plan vélo de la région Ile-de-France n’identifie pas d’itinéraire spécifique pour l’aménagement de liaisons cyclables. La Région décide alors de se saisir de l’opportunité que représente le RER V : un réseau cyclable pensé par ses usagers, répondant directement aux besoins du territoire en termes d’aménagements et de desserte du territoire.

En février 2020, la Présidente de Région, Valérie Pécresse annonce le soutien de la Région au projet de RER V. Le réseau sera financé à 50% par l’Ile-de-France. Le 27 mai 2020, la Région Ile-de-France vote par délibération son financement à hauteur de 300 millions d’euros soit 60% du prix total du réseau (500 millions d’euros, soit 2% du budget total du Grand Paris Express). Le plafond de subventions régionales par kilomètre aménagé passe donc de 55 000 à 1 millions d’euros et celui pour les points durs passe de 4 à 10 millions d’euros. Il s’agit du premier pas vers la concrétisation du RER V.

L’aménagement de ce réseau se fera en plusieurs étape :

La co-construction du cahier des charges du projet

Lancé en novembre 2020, le travail technique pour la réalisation du RER V débute avec un comité de pilotage de lancement en présence de la totalité des acteurs : la Région, le Collectif Vélo Ile-de-France, le Cerema, l’Institut Paris Région ainsi que toutes les collectivités maitrise d’ouvrage. Un an plus tard le travail technique est engagé sur la plupart des lignes. Au total, plus de 80 réunions sont organisées entre 2020 et 2021 afin de définir les différentes lignes et le cahier des charges des aménagements cyclables.

La région, qui prend le rôle de coordinateur et de financeur, anime des instances collégiales qui regroupent les maitres d’ouvrages des itinéraires (collectivités qui ont la compétence sur la voirie) et les associations. Ce travail s’appuie également sur l’expertise des partenaires du projet, le Collectif Vélo Ile-de-France, l’Institut Paris Région et le Cerema. Les maitres d’ouvrage des aménagements peuvent être, selon le contexte, les départements, les communes et leurs groupements, Ile-de-France Mobilités…

Ce travail de co-construction du cahier des charges s’articule autour de deux grandes instances :

Ces réunions ont permis la validation de plus de 200 km d’itinéraires. Des premiers dossiers de subvention ont été votés par la commission permanente de la région en novembre 2021 et ont permis de démarrer les travaux. Chaque année, des conférences régionales sont organisées afin de faire le point sur l’avancée du chantier.

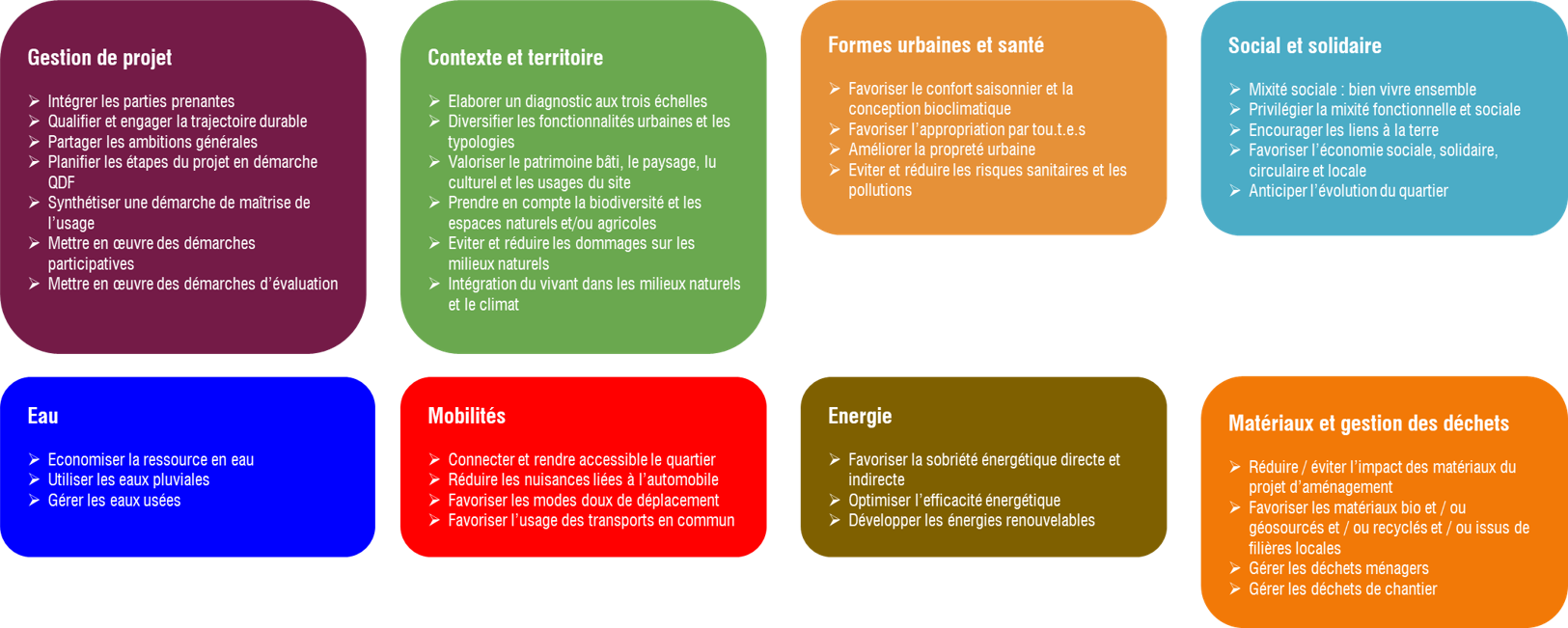

Dans la continuité de la démarche Bâtiment Durable Francilien, Ekopolis a lancé la démarche Quartiers Durables Franciliens. Après Quartiers Durables Méditerranéens et Quartiers Durables Occitanie, la démarche arrive en Ile-de-France avec un référentiel adapté au territoire. Mais pourquoi engager un projet dans la démarche « Quartiers Durables Franciliens » ?

approche collaborative

approche collaborativeDepuis décembre 2021, le centre de ressources Ekopolis a dévoilé la démarche QDF. Elle s’adresse aux maîtrises d’ouvrage publiques ou privées pour des projets de construction et/ou de rénovation. Elle permet d’attester de la qualité environnementale d’un projet à l’échelle quartier et comme la démarche BDF, elle se distingue des autres démarches par l’approche collaborative.

La démarche QDF permet d’évaluer les projets à l’échelle du quartier et du bâti et lors de l’engagement d’un projet dans la démarche. Mais c’est aussi un lieu d’échanges et d’apprentissage. L’équipe du projet bénéficie d’échanges avec d’autres acteurs du domaine ainsi que des retours d’expériences des opérations déjà engagées.

Les évaluations de la démarche QDF du projet intervient à 3 étapes clés du projet :

Les projets peuvent s’engager au plus tard avant la phase d’études avant-projet.

Vizea a pu accompagner EKOPOLIS, aux côtés d’autres professionnels du milieu, à la construction du référentiel QDF et dans l’animation des groupes de travail multi-acteurs.

Le référentiel QDF aborde 8 thématiques à travers plus de 300 critères :

Thématiques et sous-thématiques de la démarche QDF(©Vizea)

La démarche QDF intègre la nouvelle Réglementation Environnementale RE 2020 et encourage les maîtres d’ouvrage à être plus ambitieux que la réglementation en vigueur en visant un besoin bioclimatique –20 % et un coefficient d’énergie primaire –10 % par rapport à ceux en vigueur.

De plus, à travers cette démarche, Ekopolis renforce et encourage le renouvellement urbain en intégrant la zéro artificialisation nette et en favorisant la rénovation par rapport aux bâtiments neufs.

Certains critères sont modulés en fonction de la zone géographie. Ekopolis distingue 3 types de densité : urbain, périurbain et rural. La densité sera définie entre l’équipe projet et Ekopolis. Cette densité modifie certains indicateurs qui servent à évaluer également le projet de manière quantitative. Par exemple, afin de limiter l’artificialisation des sols, un projet Or doit répondre à 50 % de pleine terre en milieu rural, 45 % en milieu périurbain et 35 % en milieu urbain.

De plus, à travers la thématique de gestion de projet, la mise en place de concertation tout au long du projet ainsi que la collaboration entre toutes les parties intégrantes du projet sont renforcées et encouragées.

Enfin, tous les critères sont adaptés au territoire francilien et permettent de répondre aux problématiques et potentiels propres au territoire.

A la suite d’une formation et d’une agrégation par Ekopolis, l’accompagnateur QDF accompagne l’équipe projet - dont il fait partie (soit au sein de l’équipe de maîtrise d’œuvre soit de l’assistance à maîtrise d’ouvrage) - dans la mise en œuvre de la démarche QDF, afin de faire progresser à la fois l’équipe projet et l’opération.

Selon les contraintes et le potentiel de l’opération, l’accompagnateur QDF aide l’équipe projet à mettre en œuvre la démarche et propose des solutions pour atteindre le meilleur niveau de qualité possible, à coût global maîtrisé.

Il a pour mission d’évaluer le niveau global du projet en lien avec la maîtrise d’ouvrage, de justifier les choix du projet et d’évaluer le projet et la présenter à chaque commission.

Pour cela avant chaque commission il renseigne le référentiel QDF et pilote des réunions regroupant la maîtrise d’œuvre, le maître d’ouvrage et Ekopolis afin de valider les points atteints.

La grille du référentiel QDF participera à 85 % de la note globale du projet et sera remplie avant chaque commission.

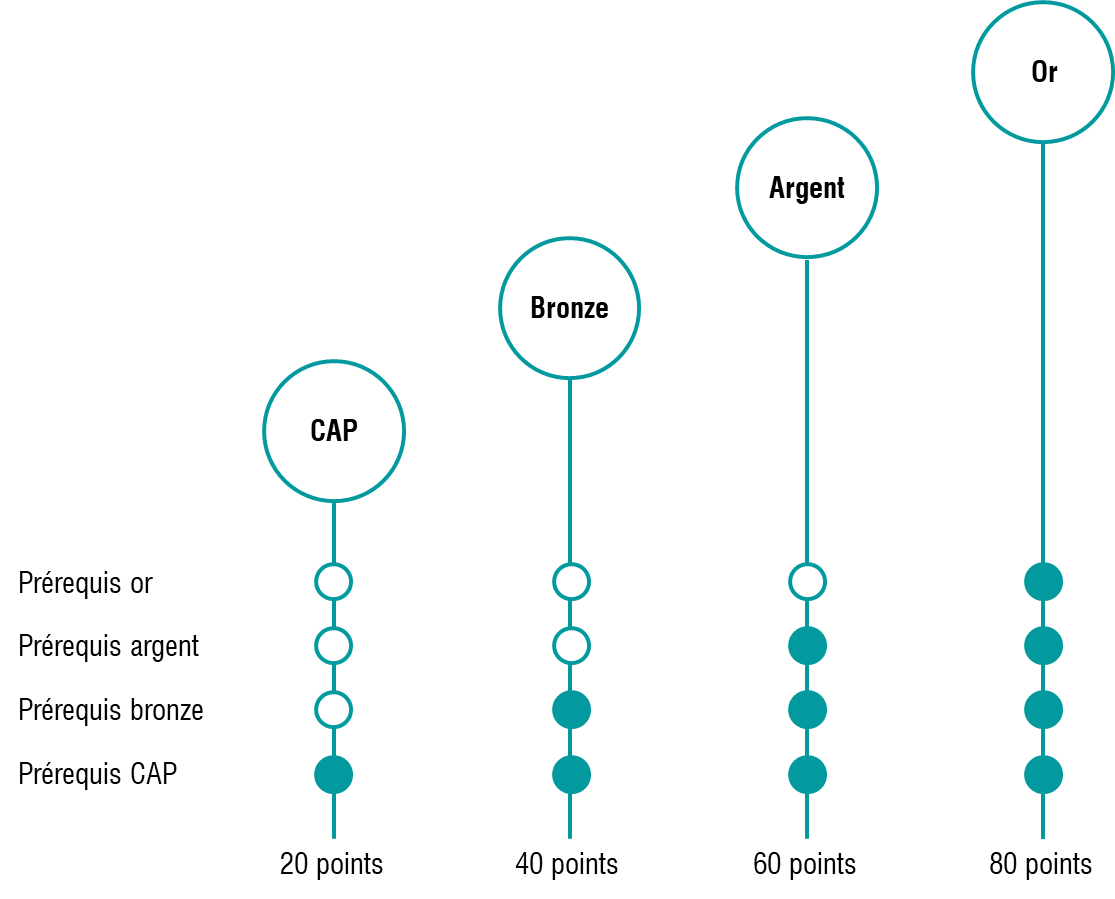

Différents niveaux de reconnaissance peuvent être atteint : cap, bronze, argent et or.

Pour atteindre ces différents niveaux de reconnaissance il faut :

Niveaux de reconnaissance QDF (©Vizea)

Lors de la commission interprofessionnelle, l’équipe projet présente le projet à différente phase :

L’équipe interprofessionnelle porte un regard sur la cohérence globale du projet. La cohérence durable du projet est alors évaluée et correspond à 15 % de la note.

Le projet est évalué sur sa qualité interne et également sur son insertion dans le territoire à travers la présentation des 8 thématiques.

En amont de la conception, l’équipe projet choisit 5 innovations et les présente lors de la commission. Ces innovations peuvent être fonctionnelles, techniques, de concertation... Elles permettent au projet de gagner 1 point bonus par innovation validée par l’équipe interprofessionnelle (5 points bonus au maximum).

Ces commissions publiques sont un temps d’échange et de retour d’expériences en direct avec les participants : maîtrises d’ouvrages, architectes, bureaux d’études, entreprises, utilisateurs, etc.

Les commissions sont un lieu de partage où l’équipe projet présente les bonnes pratiques mises en œuvre et les difficultés rencontrées afin d’amorcer collectivement des pistes d’amélioration qui pourront être appliquées au projet présenté mais aussi dans d’autres projets des acteurs présents à la commission. Lors des commissions conception, réalisation et exploitation, le niveau de reconnaissance obtenu est provisoire. Le niveau de reconnaissance définitif sera obtenu suite à la commission exploitation.

Vizea accompagne la SOCAREN pour le projet des Bas-Heurts, l’un des premiers projets engagés dans la démarche QDF. La première commission a eu lieu le 16 février 2023.

Commission QDF phase conception ((©Vizea)

Le projet des Bas-Heurts se situe à Noisy-le-Grand, en continuité de la ZAC Maille Horizon Nord.

Le quartier à dominante résidentielle, porte une attention particulière à la mixité intergénérationnelle par la construction d’une résidence séniors et d’un Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées. La sobriété énergétique est développée dans le projet à travers des constructions passives, des niveaux de performance énergétique plus ambitieux que la réglementation en vigueur. De plus, l’identité du site est mise en valeur en rappelant l’histoire maraîchère du site dans sa conception, ainsi que l’identité paysagère en portant une forte attention aux espaces végétalisées de pleine terre ainsi que la création d’une promenade plantée dédiée aux modes doux traversant le quartier du nord au sud.

Axonométrie du projet des Bas-Heurts (©D&A)

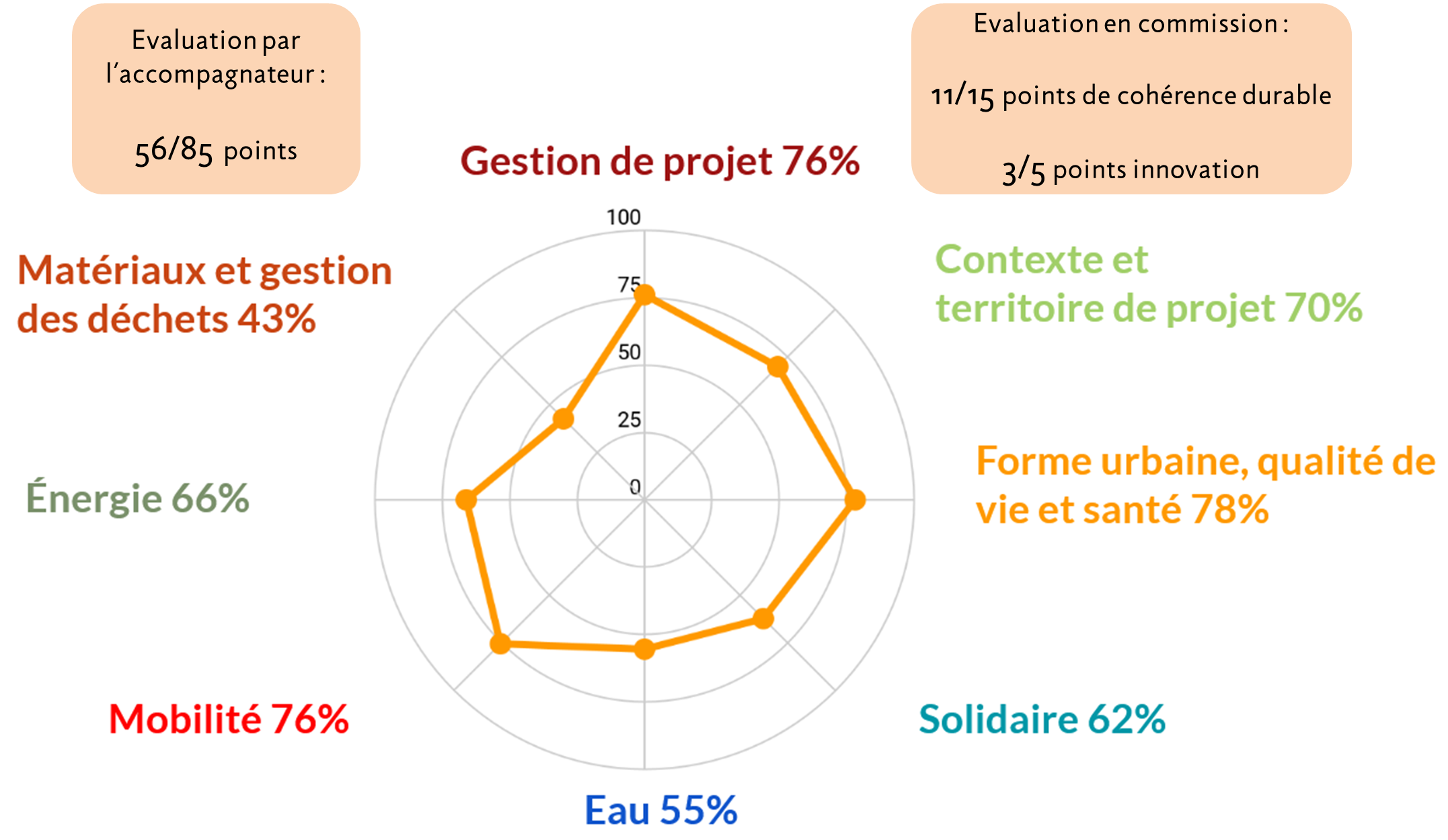

A l’issu de l’évaluation du projet à travers la grille QDF, la note obtenue est de 56/85. Suite à la commission conception, le projet de la ZAC des Bas-Heurts a obtenu 11 points de cohérence durable et 3 points d’innovation, soit 70 points au total. La ZAC des Bas-Heurts, en respectant les prérequis cap, bronze et argent, a ainsi obtenu le niveau de reconnaissance argent pour la phase conception.

Radar QDF (©Vizea, Source : EKOPOLIS)

L’équipe de Vizea Urbanisme est fière d’avoir pu accompagner la SOCAREN dans l’amélioration de ses pratiques d’aménagement durable.

Pour aller plus loin ...

https://ekopolis.fr/la-demarche-quartiers-et-batiments-durables-franciliens

Ce 2 janvier 2023, l’Etat rendait publique ses engagements pour la croissance verte. En 2015 déjà, c’était la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte qui était publiée au Journal Officiel.

On en entend de plus en plus parler, mais qu’est-ce que la croissance verte ? Comment se distingue-t-elle du développement durable ? Une croissance verte permettrait-elle de respecter les engagements de l’Accord de Paris pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et ainsi conserver un monde habitable ?

La notion de Développement durable apparait pour la première fois en 1987 par la commission Brundtland (ONU) pour succéder à l’écodéveloppement proposé par Sachs (Sachs, 1980). Il esquisse un modèle avec une économie politique au service d’une équité sociale, dans lequel une réflexion sur « la nature des besoins que viennent satisfaire les richesses créées, la distribution de ces dernières et leur impact sur l’environnement tout au long de leur cycle de vie » est menée (Figuière, 2019). Mais sans doute trop radical pour la pensée de l’époque, l’écodéveloppement ne sera pas repris par les milieux économiques et politiques.

Par la suite, le développement durable a été largement repris depuis son officialisation lors du Sommet de Rio en 1992. Il se présente généralement comme un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations à répondre aux leurs (Brundtland 987). Autrement dit, un développement économiquement efficace, socialement équitable et écologiquement soutenable.

C’est la relative ambiguïté de la définition qui explique son adoption par un grand nombre d’organismes (entreprise, établissements publics, Etat, etc.). Arbitrer entre les enjeux économiques, sociaux et environnementaux, très souvent contradictoires, n’est pas chose aisée.

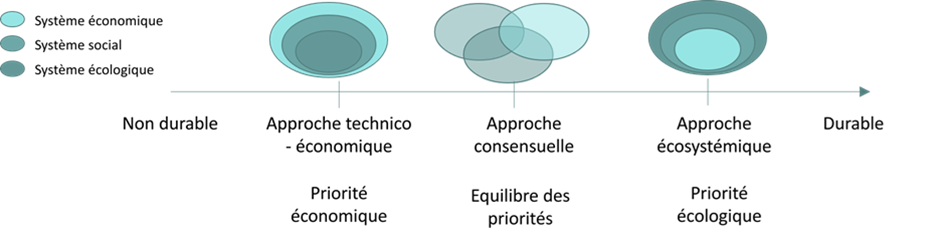

Pour mieux comprendre les positions des différents agents sur ce sujet, il convient de se poser la question de la perspective de la durabilité. Boutaud, docteur en science de l’environnement et chercheur au CNRS, résume les perceptions des approches du développement durable :

L’approche technico-économique - durabilité faible - assume qu’il n’y a pas de protection de l’environnement, ni de protection sociale, sans une base économique forte. C’est la vision néoclassique adoptée par une majorité d’acteurs actuellement. De l’autre côté de l’échelle de durabilité, l’approche écosystémique - durabilité forte - insiste sur la non-pérennité du système humain sans prise en compte des capacités du support écologique. Ce sont plutôt les associations écologistes et certaines ONG qui vont revendiquer cette approche. Enfin une approche plus consensuelle cherchant l’équilibre entre ces priorités sera notamment adoptée par certaines administrations ou collectivités publiques.

Ainsi, cette large adoption du développement durable semble relever de perceptions radicalement différentes de celui-ci. Devenu polysémique, ce concept est interprété de très nombreuses manières. Voyons dans quelle approche se situe la croissance verte et quel serait son impact à moyen terme.

L’économie mondiale se mesure à l’aune du PIB, c’est-à-dire à la valeur ajoutée marchande de tous les biens et services créés par tous les agents privés et publics sur un territoire pendant une année donnée. Il y a croissance économique lorsqu’il y a augmentation du volume de ces productions d’une année sur l’autre.

PIB et croissance: les indicateurs rois

La croissance verte est définie par l’OCDE comme « la promotion de la croissance économique et du développement, tout en veillant à ce que les actifs naturels continuent de fournir les ressources et services environnementaux dont dépend notre bien-être ». Volet économique du Développement Durable et largement promue par l’OCDE, elle est maintenant largement adoptée par les puissances mondiales.

La croissance verte cherche à favoriser une croissance économique compétitive, mais en tendant à inclure l’environnement et les problématiques sociétales dans la pratique. Dans la publication « Vers la croissance verte » de l’OCDE, plusieurs leviers sont présentés :

Les outils présentés suivent les mêmes fondements idéologiques que le capitalisme actuellement dominant dans le monde économique. La croissance verte s’inscrit donc dans l’approche de durabilité faible ou technico-économique (pas d’écologie ni de social sans économie). Le postulat est le suivant : la croissance permet de dégager des surplus économiques, qui permettent d’améliorer le niveau de vie, la protection sociale et d’assurer le développement.

En considérant cette hypothèse comme vérifiée dans le passé, les partisans de la croissance verte en déduisent qu’elle doit s’appliquer à l’avenir, en réduisant cependant les aspects néfastes qu’elle a sur l’environnement. Alors que six des neuf limites planétaires ont été franchies (les deux dernières en 2022), le concept de croissance verte est-il le bon à adopter ? Dans quelle direction orienter les modèles d’activités des acteurs économiques pour plus de soutenabilités ? Ces enjeux seront discutés dans notre prochain article sur la croissance verte.

Sachs, I. (1980). Stratégies de l’écodéveloppement. Éditions de l’Atelier (programme ReLIRE). https://doi.org/10.3917/ateli.sachs.1980.01

Figuière, C. (2019). L’écodéveloppement, le développement durable autrement. The Conversation. https://theconversation.com/lecodeveloppement-le-developpement-durable-autrement-114377

https://www.insee.fr/fr/metadonnees/definition/c1644

Boutaud, A. (2005). Le développement durable : penser le changement ou changer le pansement ? : bilan et analyse des outils d’évaluation des politiques publiques locales en matière de développement durable en France : de l’émergence d’un changement dans les modes de faire au défi d’un changement dans les modes de penser. Sciences de l’environnement. Ecole Nationale Supérieure des Mines de Saint-Etienne ; Université Jean Monnet – Saint-Etienne.

45 Etats dont les Etats-Unis, le Japon, le Mexique, le Canada, et la Communauté Européenne signent la Déclaration sur la croissance verte lors de la réunion du Conseil au niveau des Ministres le 25 juin 2009 à l’OCDE. La France l’a inscrite dans sa Loi Transition Energétique pour la Croissance Verte (LTECV).

France gaz a a appelé à relever les objectifs de production de biogaz pour 2030 dans cette LPEC et à viser 20% de gaz renouvelables et bas carbone dans la consommation nationale de gaz en 2030. Au delà des chiffres annoncés, c'est l'occasion de revenir sur cette filière.

La future loi de « programmation quinquennale sur l’énergie et le climat » (LPEC) doit fixer la trajectoire énergétique de la France sur la période 2028-2033, par source d’énergie, avec des niveaux de production prévus en 2033. Cette loi, dont découlent notamment les mises à jour de la Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC) et de la Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE) sera d’après le gouvernement promulguée au mieux en juin 2023.

L’industrie du gaz a appelé à relever les objectifs de production de biogaz pour 2030 dans cette LPEC et à viser 20% de gaz renouvelables et bas carbone dans la consommation nationale de gaz en 2030. Tout ceci est cohérent de l’exercice prospectif conduit par l’Ademe en 2018 qui fait état de la possibilité d’un approvisionnement en gaz 100 % renouvelable en 2050.

Ces gaz renouvelables sont obtenus selon plusieurs voies complémentaires de valorisation des différentes ressources en biomasses, dont les matières biodégradables agricoles.

Vizea, notamment dans les approches territoriales climat/air/énergie, est souvent confronté aux débats entre partisans / opposants à la méthanisation.

Cette annonce de France Gaz est ainsi l'occasion de revenir sur les ordre de grandeurs de la filière, les différentes contre-parties (avérées ou potentielles) et finalement les différents éléments réglementaires autour de cette solution énergétique.

Le biogaz est produit à partir de déchets organiques issus de l’agriculture, des boues de stations d’épuration ou encore des biodéchets des ménages, dont la collecte reste cependant totalement balbutiante en France.

La méthanisation agricole est le processus biologique qui permet de transformer des matières organiques en biogaz. Celui-ci est ensuite brûlé pour produire de la chaleur, de l'eau chaude sanitaire ou de l'électricité. En bref, le schéma idéal se résume en 4 points :

L'ADEME fournit quelques ordres de grandeur qui permettent de prendre conscience des enjeux :

Au 31 décembre 2021 :

Une étude de mai 2022, portée par l'ADEME, analyse financièrement 84 unités de méthanisation agricole dans le cadre de PROdige (programme d'acquisition et de diffusion de références sur la méthanisation agricole). Cette étude, portée par le réseau des Chambres d'Agriculture conclut que :

France Gaz estime que la tendance actuelle se poursuivra, avec une consommation aux alentours de 400 TWh à horizon 2030. Le syndicat entend parallèlement atteindre une production de 25 TWh de biogaz en 2025, et 80 TWh en 2030.

Pour rappel, s’ils y trouvent leurs comptes par ailleurs, les fournisseurs de gaz naturel qui contrôlent plus de 10% du marché national sont contraints, depuis le 29 juin 2020, d’acheter du biogaz à tout producteur qui en fait la demande.

Selon France Gaz ,ce biogaz sera issu

A l’évidence, dans l’image d’Épinal de la méthanisation, le petit agriculteur utilise ses déchets, les méthanise, répartit le digestat comme engrais (limitant ainsi les engrais azotés industriels) sur tout son domaine en veillant à en utiliser juste ce qu’il faut pour ses cultures … et utilise le gaz pour produire localement soit sa propre chaleur soit son électricité… Super !

Sauf que… évidemment, pour massifier, il faut faire de grosses installations et donc il faut de l’argent, beaucoup d’argent. Le mythe du petit agriculteur s’effondre… place aux industriels (pas de jugement de valeur, il en faut aussi) qui risquent du coup privilégient les « intrants » les plus profitables (dans l’ordre les tourteaux de colza, les déchets et pailles de céréales, le maïs et les déchets animaux et en bas du podium, les lisiers et fumiers de porcs et de bovins).

On s'éloignerait alors des vœux de France gaz qui évoquent l’utilisation de CIVE entre deux rotations de cultures principales (qui a aussi l’immense avantage d’éviter de laisser les sols nus limitant ainsi les labours et le lavage des sols) et, le risque est grand, surtout en période de tension, d’une concurrence entre les fonctions agricoles.

Par ailleurs, non seulement les méthaniseurs peuvent avoir des fuites de gaz mais en plus pour garantir qu’une grande masse de digestat ne pollue les sols (et les nappes phréatique), il faut non seulement chauffer plus fort le digestat (plus compliqué pour une petite installation agricole) mais il faut également répartir le digestat sur une multitude d’exploitations agricoles idéalement hors zones d’infiltration très rapide qui conduiraient les polluants du digestat directement dans les nappes phréatiques. Il faudrait également introduire plus d’intrants riches en produits ligneux pour que le digestat ramène de la matière organique des sols mais les végétaux ligneux ne sont pas très rentables en termes de méthanisation … cet article de différents chercheurs de l’INRAE fait le point sur les potentiels « méfaits » de la méthanisation en matière de qualité agronomique.

Enfin, bien qu’un méthaniseur relève du régime des ICPE (installation classée pour la protection de l’environnement), la réglementation a été assouplie en juin 2018. Si le méthaniseur consomme moins de 100 tonnes de matières par jour, un enregistrement auprès de la préfecture suffit. Au-delà, le régime de l’autorisation implique une enquête publique d’un mois pour recueillir l’avis du public mais dans la mesure où un gros méthaniseur de 610 kW consomme 30 tonnes par jour, peu de projets sont concernés par l’enquête publique.

Ce qui nous évite trop de souci en France, notamment du point de vue de la compétition sur les sols, c’est bien que la méthanisation ne soit encore que marginale.

Actuellement, selon une étude de l’ONRB de septembre 2022, seulement 5,5% de la ration annuelle moyenne des méthaniseurs français est constituée de cultures principales et la majeure partie des produits végétaux sont des Cive (13% de la ration moyenne) et des résidus de grandes cultures (2%). Les effluents d’élevages constituent encore 55% de cette ration mais la situation est très contrastée selon les régions.

Toutefois, la question se pose avec le déploiement prévu ou si la méthanisation se développe dans des secteurs où il n'y a pas d'effluents d'élevage, et qui dépendent davantage des cultures méthanogènes. Il pourrait alors s’organiser une concurrence des terres puisque la plupart du temps, ce qui fait le meilleur méthane est aussi comestible (tourteaux de colza, maïs…) ou exploitable (paille pour le bâti). En 2014, près de 7 % de la surface agricole allemande était dédiée aux 10 000 méthaniseurs du pays. Comme il s’agit en général d’une culture très émettrice de carbone (maïs par exemple), le gain envisagé peut devenir négligeable voire négatif si ces plantations remplacent des prairies agricoles ou pire des forêts voire, comme cela é été constaté en Allemagne des tourbières.

Notons en premier lieu au niveau économique que, pour les unités qui valorisent l’énergie par injection dans les réseaux de gaz : le tarif d’achat de l’énergie baisse de plus de 20 % si les résidus végétaux ne sont pas des inter-cultures de couverts mais des cultures énergétiques dédiées.

Par ailleurs, le décret n° 2016-929 du 7 juillet 2016 avait introduit un seuil de «15% maximum de cultures alimentaires ou énergétiques» dans la ration utilisée par les méthaniseurs. L’idée était de précisément éviter que les cultures normalement alimentaires ne soient utilisées (à plus de 15%) pour nourrir les méthaniseurs.

Certaines dérives sont constatées par certains chercheurs de l'INRAE : « de nombreuses cultures sont déclarées comme Cive alors qu'il s'agit de cultures principales à vocation énergétique et non pas de cultures intermédiaires. Une des rotations préférées en méthanisation (Cive d’hiver) est la suivante : céréales d'hiver semées à l'automne, récoltées avant maturité en mai pour alimenter les méthaniseurs, suivies de maïs récolté en septembre par ensilage pour alimenter les méthaniseurs, suivi de céréales …»

Pour anticiper la montée en force de la méthanisation, et répondre à ces dérives, le Décret n° 2022-1120 du 4 août 2022 précise qu’une culture est dite principale si elle répond à au moins un des critères suivants :

Le décret complète également la notion de « culture intermédiaire » en ajoutant un critère spatial (« des cultures cultivées sur l'Union européenne ») et un critère temporel (des « cultures qui sont semées et récoltées entre deux cultures principales récoltées sur une année civile ou deux années civile consécutives »).

Ce nouveau texte clôt-il le débat sur la distinction entre cultures principale et cultures intermédiaires, entre cultures vivrières et cultures à vocation énergétique… ?

L’histoire ne le dit pas encore mais pour permettre une mutualisation de la vérification avec le contrôle du critère de durabilité de la biomasse introduit par les articles 29 et 30 de la directive RED2, le respect de la limite de 15% de cultures alimentaires pour chaque lot de biométhane injecté est calculé sur une période de production inférieure à un an.

Cette directive CE 2018/2001, dite RED 2 (pour Renewable Energy Directive II) définit l'objectif de développement des énergies renouvelables en Europe et les règles du jeu pour l'atteindre. Initialement centrée sur l'encadrement de la production des biocarburants, sa deuxième version, publiée en 2018, a étendu le champ de ses exigences à la production de chaleur, de froid, d'électricité à partir de la biomasse et donc à la méthanisation. Pour contribuer aux objectifs de développement d'énergies renouvelables, les sites de production les plus importants ( > 19.5 Gwh par an) vont devoir rendre des comptes :

La certification de la durabilité de la production devient une obligation pour les méthaniseurs qui veulent commercialiser le produit en Europe et bénéficier du tarif d’achat en France à partir du 1er juillet 2023.

Les lots produits sur des sites mis en service entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2025 doivent présenter un potentiel de réduction des GES d'au moins 70% par rapport aux émissions résultant de l'utilisation d'un combustible fossile de référence ; cette exigence passera à 80% pour les sites mis en service à compter du 1er janvier 2026.

L’annonce du potentiel industriel de 20% de biogaz conforte la faisabilité technico-économique du 10% prévu actuellement par la PPE. Il conforte nos prospectives ou potentiels territoriaux comme gage de crédibilité : le taux de 10% de biogaz est largement accessible pour 2030 !

Ce taux est d’autant plus accessible que la consommation de gaz globale baisse !C’est même sûr qu'en divisant par 4 la consommation de gaz actuelle alors le taux de biogaz peut atteindre les 20 voire les 30%.

D’ailleurs, Solagro (responsable du scénario Afterre 2050 en lien avec Negawatt) continue de pousser le développement de la filière, tout en prenant en compte les dérives évoquées mais avec parfois des hypothèse un peu optimistes ou du moins ne prenant pas en compte les augmentations récentes du prix du gaz.

Nous préconisons ainsi, hors spécificités territoriales, de :

Comme l'évoque Salagro, tout projet de méthanisation doit s’adosser à un projet agricole, jamais le contraire.

A lire en complément : ce rapport du sénat fait un point bien plus exhaustif sur la filière

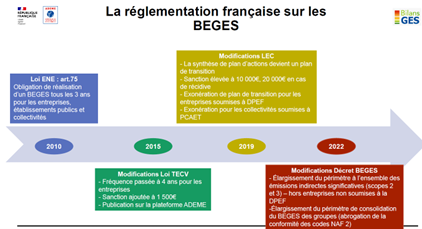

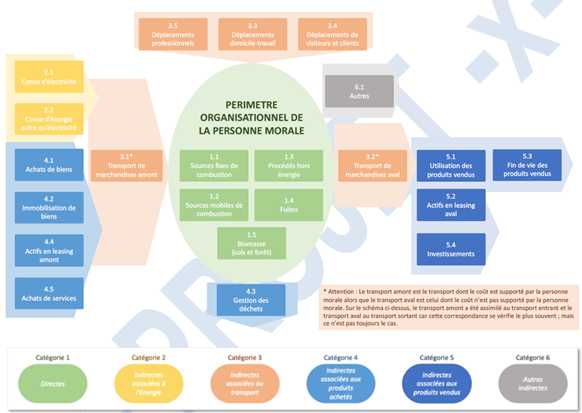

Afin d’aider les entreprises à être toujours plus ambitieuses, la réglementation carbone évolue en 2022 selon 3 points principaux détaillés dans le présent article.

Par le passé plusieurs Bilan d'Emissions de Gaz à Effet de Serre (BEGES) devaient être réalisés pour un même groupe si les SIREN étaient différents, ce qui ne facilitait pas, économiquement et en termes d'organisation, le lancement des BEGES.

A partir de 2023, le périmètre organisationnel des BEGES est modifié : L’ensemble des établissements sera pris en compte pour un même BEGES même si les SIREN sont différents.

Une entreprise peut ainsi déclarer les résultats consolidés à l’échelle de l’ensemble de ses établissements et filiales pour une stratégie commune.

Source : ADEME

Les émissions de gaz à effet de serre d’une organisation peuvent être :

Pour suivre plus finement ces émissions, les BEGES sont segmentées en trois catégories (dites "scopes") :

Avant 2023 le scope 3 n’était pas obligatoire.

Le décret 2022 modifie le périmètre opérationnel de manière à comptabiliser les émissions de GES selon un périmètre élargi (scope 1, 2 et 3).

Par exemple, en 2023, si une entreprise a une partie de ses émissions générées par ses achats ou la logistique, elle aura l’obligation de calculer ces émissions ce qui n’était pas le cas avant la révision du décret.

La nouvelle méthode bilan carbone redéfinit également le périmètre selon 6 catégories, qui couvrent les anciens scopes 1, 2 et 3. La réorganisation des catégories d’émissions proposée est la suivante :

Source : ADEME

Il devient obligatoire de déclarer les 6 catégories en intégrant les émissions significatives. Leur significativité est évaluée par les critères suivants :

Pour rappel, l’obligation de dépôt concerne les structures suivantes :

La LEC prévoit un renforcement du plan d’action en plan de transition, plus précis sur les moyens et actions. Il devient ainsi obligatoire de proposer un plan d'actions :

Enfin, la réglementation inclut une augmentation du plafond de sanction de 1 500 € à 10 000 € voire 20 000 € en cas de récidive.

Pour plus d'informations :

Longtemps perçue comme une démarche facultative lors du développement d’un produit ou d’un service, l’éco-conception doit désormais s’inscrire dans le cœur des méthodes de travail des entreprises. Source d’innovation, de résilience et de gain en compétitivité, l’éco-conception a tout pour plaire. Qu’est-ce que l’éco-conception ? Quelle démarche suivre ? Quelles subventions ? Réponses à toutes ces questions ci-dessous.

Une démarche d’écoconception vise à prendre en compte l’environnement dans la conception et le développement de produits et de services. Cela revient à concevoir en toute connaissance des impacts environnementaux, en adoptant une démarche de compromis entre les contraintes techniques, règlementaires, commerciales et environnementales. L’éco-conception a pour objectif la réduction des impacts environnementaux tout au long du cycle de vie du produit, à service rendu au moins équivalent.

La démarche d’écoconception est une analyse croisée selon deux axes :

Approche cycle de vie (ACV): ce sont toutes les étapes de la vie du produit qui sont prises en compte (extraction des matières premières, fabrication, transport, distribution, utilisation, fin de vie et valorisation)

Représentation graphique des phases du cycle de vie – Source : Vizea

Exemples d’impacts environnementaux considérés – Source : Vizea

La norme ISO 14 062 – Management environnemental présente l’intégration des aspects environnementaux dans la conception et le développement de produit. Les démarches d’éco-conception pour objectif d’être complétement intégrés par les équipes de développement. Néanmoins il est conseillé de s’accompagner d’experts en développement durable lors de la réalisation des premières démarches.

Le processus d’éco-conception se décline généralement en 6 étapes principales :

Selon les besoins et les ambitions de la démarche, différents niveaux de maturité sont accessibles. De l’amélioration progressive de produits existants (A) au concept à fonctionnalités identiques mais largement modifié (B). L’étape finale peut consister à la définition d’un nouveau concept (C), comme le passage d’une logique produit à service par exemple (étape initial menant à l’évolution du modèle d’activité de l’entreprise).

L’éco-conception permet donc la recherche d’un compromis entre performance, faisabilité, impacts environnementaux et coûts. Néanmoins les aspects sociaux et sociétaux ne sont pas pris en compte dans les démarches d’éco-conception classiques. Dans le cadre d’une démarche de développement durable ou d’une stratégie RSE, il est possible d’évaluer l’empreinte socio-économique d’un produit ou d’un service.

L’ACV sociale permet d’identifier les impacts sociaux et sociaux-économiques générés ou attendus à chaque étape du cycle de vie. Tout comme l’approche cycle de vie, ce bilan est effectué en considérant 5 types de parties prenantes et 6 catégories d’impacts :

|

- Communautés locales - Salariés - Fournisseurs et partenaires - Consommateurs - Grand public

|

- Santé et Sécurité - Gouvernance - Conditions de travail - Droits humains - Répercussions socio-économiques - Héritage culturel |

L’intégration de l’ACV sociale dans une démarche d’éco-conception permet d’évaluer les risques et bénéfices socio-économiques associés au nouveau concept, d’accompagner la conception de produits responsables et de communiquer auprès des parties prenantes.

Dans le cadre du Plan de relance, l’ADEME bénéficie d’une enveloppe de 35 millions d’euros sur les deux prochaines années pour faciliter les mises en transition. Quelque soit la maturité de la démarche d’éco-conception, des subventions et aides à l’investissement sont accessibles aux TPE et PME :

En complément, le Fonds Economie Circulaire peut aussi être utilisé par les acteurs économiques. Au total, les aides proposées par l’ADEME sont multipliées par quatre par rapport aux années précédentes.

L’ADEME propose de nombreuses aides à l’éco-conception, notamment via le Plan de Relance

Dans le cadre d’une démarche d’amélioration continue et pour s’engager pleinement dans le nécessaire développement durable, une entreprise doit identifier les enjeux environnementaux de ses produits et services pour cibler les leviers d’actions. Outre les gains environnementaux, l’écoconception est un levier de création de valeur permettant d’améliorer le produit ou service, grâce un facteur différenciant et permet de fédérer les équipes autour d’un projet porteur de sens.

ADEME :

Pôle éco-conception :

L’espace public, nous le pratiquons chacun quotidiennement. Support de nos déplacements, lieu d’échanges, d’accès à la nature ou encore d’attente ou de halte, il constitue la trame de fond de nombreux moments de notre vie.

S’il est un espace où nous retrouvons aussi bien nos proches qu’un espace où nous pouvons nous ressourcer et nous aérer l’esprit, il est aussi un espace de passage qui peut parfois être anxiogène, propice au sentiment d’insécurité ou sembler inadapté à nos besoins ou la nature de nos déplacements.

Ainsi, la conception des espaces publics nécessite de considérer l’ensemble des usagers (enfants, personnes âgées, adolescents, adultes, familles, personnes en situation de handicap…) pour identifier leurs besoins variés, anticiper les contraintes auxquelles ils peuvent faire face au quotidien, intégrer leur sensibilité et leur perception, favoriser l’appropriation égalitaire de ces espaces destinés à l’usage de toutes et tous.

Cette infographie questionne les mécanismes de réflexion et enjeux d’appropriation de l’espace public et propose des leviers d’actions pour les concevoir de manière adaptée pour toutes et tous. Outre les leviers d’aménagement qui sont principalement présentés ci-dessous il est nécessaire de souligner l’importance de la concertation qui constitue un des meilleurs moyens pour concevoir des espaces publics répondant aux attentes des différents usagers.

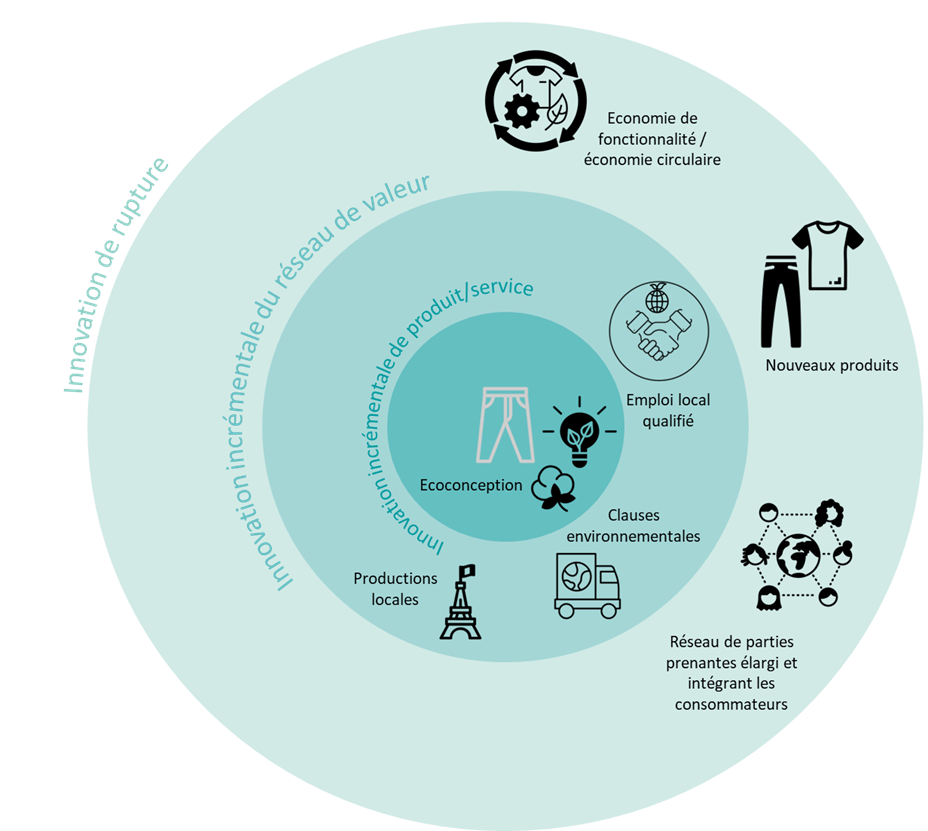

Notre contexte économique, environnemental et sociétal démontre aujourd’hui une nécessaire course à l’innovation selon un modèle plus soutenable pour les entreprises. Cependant l’innovation peut sembler inaccessible à certaines d’entre elles. Il convient ainsi, une fois l’innovation soutenable définie (cf. article Innover en faveur d’un développement soutenable : Qu’est-ce que l’innovation soutenable ?) de s’intéresser aux différentes manières d’innover pour les entreprises.

Notre précédent article proposait une définition de ce que peut être un business model soutenable. L’innovation soutenable du modèle économique d’une entreprise s’évalue ainsi d’après notre approche selon l’intégration et l’articulation de quatre dimensions : l’attractivité, la rentabilité, la performance environnementale et la création d’emplois, partenariats.

Mais ces différentes dimensions peuvent être intégrées de manière plus ou moins radicales, sous une forme de gradation, de transition de l’innovation soutenable.

Cette progression fait l’objet de notre approche pas à pas de la Transition Environnementale des Entreprises.

Il est important de considérer que toutes les entreprises ne sont pas égales face à la possibilité d’innover que ce soit d’un point de vue économique ou de la capacité à prendre un risque élevé. Nous concevons l’innovation soutenable comme une transition à adopter en fonction de ses moyens initiaux et de s’appuyer sur cette base pour définir une trajectoire permettant de revoir continuellement ses ambitions à la hausse. Cette trajectoire s’inscrit ainsi dans une démarche pas à pas de l’innovation de business model.

Le premier niveau de l’innovation soutenable consiste à reconsidérer le produit ou le service vendu par l’entreprise et chercher à le rendre plus « responsable ». Reprenons l’exemple fil conducteur de notre article sur l’innovation soutenable : une entreprise de production de jeans. Le premier pas pour cette entreprise consistera à travailler sur l’éco-conception (conception plus environnementale) de ses pantalons. En utilisant des matériaux moins impactant pour l’environnement, plus durables, en redéfinissant les process pour qu’ils consomment moins de flux (eau, énergie, intrants), etc.

Le jean produit sera alors plus attractif de par son estampillage « moins impactant pour l’environnement ». L’entreprise devra bien évidemment s’assurer de sa rentabilité financière, mais s’affranchira d’une vulnérabilité de court terme relative à l’évolution des normes de plus en plus contraignantes par exemple. D’un point de vue environnemental, l’impact est mesurable sur le produit lui-même par une utilisation plus sobre des ressources et le choix de matériaux plus durables. Enfin, ce modèle impliquera l’intégration de nouvelles compétences internes en développement soutenable.

2. Un deuxième pas : l’innovation incrémentale d'une organisation, d'un réseau de valeur

Pour aller plus loin sur notre exemple, le deuxième pas permettra à l’entreprise de prendre du recul et d’élargir son périmètre d’actions à l’ensemble de son réseau de valeur en analysant l’ensemble des étapes du cycle de vie du produit mais également l’impact de l’ensemble des parties prenantes autour du réseau de valeur existant. Notre producteur de jeans se posera ainsi la question de la soutenabilité de sa production à l’étranger, pour la rapatrier localement et sur le choix de ses partenaires, par exemple les transporteurs en définissant des clauses de soutenabilité dans son cahier des charges : derniers kilomètres en vélo cargo, utilisation de véhicules roulant au biogaz, etc. L’attractivité de son produit est ainsi encore plus élevée vis-à-vis de son impact environnemental et sociétal. Concernant la rentabilité, le produit sera éventuellement vendu plus cher mais présentera une plus grande attractivité et s’affranchira de certaines vulnérabilités (dépendance à des marchés externes, taxe carbone, etc.). L’impact environnemental est ici mesurable sur l’ensemble du réseau de valeur et plus uniquement sur le produit lui-même. Enfin en termes d’emplois et partenariats, l’entreprise créé de l’emploi local qualifié et s’entoure de partenaires partageant ses valeurs.

3. Un troisième pas ou regard vers l'avenir: l'innovation de rupture

Pour répondre aux critères présentés dans la première partie de cet article, l’innovation de rupture est l’innovation la plus poussive. Elle implique un degré de rupture profond vis-à-vis de l’existant, aussi bien dans les modes de production que dans les modes de consommation. Elle vise même à s’en extraire pour repartir de l’objectif de soutenabilité. Ces ruptures engagent des modifications dans les usages pour le consommateur et des modifications dans les modalités de développement, de production et de valorisation de ces nouvelles offres pour les entreprises. Ensuite, et de manière complémentaire, ces innovations soutenables de rupture disposent d’une dimension systémique. Dès lors qu’elles opèrent des ruptures radicales, elles engagent un changement dans les interdépendances qui peuvent s’établir entre les différentes parties prenantes et dimensions d’un système. Ces innovations, ne peuvent être développées de manière isolée, sans remettre en question les équilibres et modes d’interaction préexistants sur l’ensemble du réseau de valeur impliquant plusieurs entreprises. Appréhender l’innovation soutenable dans sa manière la plus complète implique donc de saisir un processus complexe de changement, articulant des ruptures aux niveaux organisationnel, inter-organisationnel et sociétal.

Pour notre producteur, il s’agira peut-être de ne plus vendre des jeans, mais de développer une offre de leasing de jean, s‘engageant ainsi dans un nouveau modèle d’économie de fonctionnalité et d’économie circulaire ou même pourquoi pas de changer de produit initial, le jean étant un produits textiles à fort impact environnemental. En repensant son activité via son objectif de soutenabilité, l’entreprise repousse ses limites et construit un tout nouveau modèle économique. La rentabilité sera assurée par une location en lieu et place d’une vente et l’entreprise réduira sa vulnérabilité liée à la raréfaction des matières premières puisqu’elle produit moins. L’attractivité tiendra dans cette offre de soutenabilité de rupture dans laquelle le consommateur sort du schéma de possession pour adopter l’accès à des produits textiles de qualité, produits localement et à l’impact environnemental réduit. La performance environnementale se situe à tous les niveaux : produit, réseau de valeur, intégrant les consommateurs et création d’une circularité du produit. Enfin, ce modèle nécessite de nouveaux emplois dédiés aux spécificités de ce nouveau modèle de production et de rémunération ainsi que de nouveaux partenariats.

L’innovation soutenable pas à pas

L’émergence de l’innovation soutenable et de ces nouveaux business models résulte d’un processus de construction collective, de négociation entre des points de vue hétérogènes à l’intérieur et à l’extérieur de l’entreprise. De ces interactions émergent des logiques d’enrôlement et de détermination progressive de l’innovation. Le business model agit à la fois comme outil de transition mais également d’explicitation de ce que peut être une innovation soutenable. Ainsi, il est nécessaire de circonscrire les possibles d’une innovation soutenable. Cet article propose un panel de solutions permettant d’innover de manière soutenable en fonction de la maturité de l’entreprise et de sa capacité/volonté à prendre des risques. Ces typologies d’innovation permettent d’offrir une trajectoire progressive accessible et offrant un panachage qui s’adapte à chaque situation. Pour ces différents pas, il existe aujourd’hui de nombreux financements pouvant inciter les entreprises à enclencher leur transition de modèle économique (cf. Mission Transition Ecologique et les aides.fr). Alors n’attendez plus et engagez-vous !

Page 3 sur 49