Vizea île de France

Vizea Sud-Est

Vizea Grand-Ouest

Vizea Sud-Ouest

A peine publiés les nouveaux tarifs de rachat du photovoltaïque sont mis à mal par l'ensemble de la profession. A tel point que le ministère du développement durable est obligé de procéder à une contre-attaque mais dont l'issue est très incertaine aujourd'hui.

Petit rappel des épisodes de la constitution du nouveau tarif de rachat :

Septembre 2009 : Le premier projet du tarif de rachat photovoltaïque sort enfin avec quelques mois de retard. Il fait apparaître un nouveau tarif intermédiaire à 45 cts / kWh en intégrant une notion de semi-intégré à la toiture. Ce tarif de rachat a pour objectif d'empêcher la construction de hangars vides ayant pour seul objectif de profiter du tarif de 60cts alors en vigueur à l'époque.

23 décembre 2009 : Le projet de tarifs de rachat de fin décembre durement discuté entre le ministère et les syndicats professionnels est finalement dans la même lignée que celui de septembre sauf qu'il intègre désormais une notion de "bâtiments d’habitation ou à usage de bureaux" mettant ainsi les différents types de locaux inégaux devant la loi.

13 janvier 2010 : publication du nouveau tarif de rachat incluant un quatrième tarif qui complexifie encore le principe de rachat. Dans cet arrêté définitif il y a une notion de locaux à usages différents, de locaux neufs ou en réhabilitation, de toitures intégrées ou non. Le non initié en perd son latin et les tarifs leur logique industrielle.

Contrairement à tous les espoirs de la filière, le tarif de rachat n'est finalement pas indicé (sauf pour les installations au sol) laissant le Nord de la France sans réelles solutions. Le sacro-saint tarif intégré est toujours en vigueur laissant peu d'opportunités au développement de solutions intelligentes.

Mais la plus grande difficulté que rencontre désormais l'Etat provient du fait que les opérateurs photovoltaïques ont déposé dans la période de novembre et décembre 2009 un nombre de dossiers si important que l’engagement financier potentiel de cette bulle spéculative pourrait atteindre selon le MEEDDM "plus de 50 milliards d’euros sur 20 ans, et la prise en charge par la CSPE de cet engagement aurait nécessité un relèvement de plus de 10% du prix de l’électricité." Le MEEDDM a donc décidé d'empêcher la mise en place de certaines installations et de produire à courte échéance un nouvel arrêté limitant les tarifs de rachat à des installations inférieures à 250 kWc.

Il est fort probable que dans les semaines à venir l'Etat soit attaqué par différents opérateurs pour les raisons suivantes:

Mais finalement cette petite guerre des tarifs de rachat montre le manque de maturité de la France dans un sujet aussi important que la production d'énergie électrique décentralisée. Entre les sociétés qui n'ont que pour objectif de gagner de l'argent en surfant sur la vague photovoltaïque avec un tarif d'achat élevé, des investisseurs qui cherchent des rentabilités à 10% sur des projets photovoltaïques, on oublie que cette technologie a aussi pour vocation de nous permettre de réduire nos émissions de gaz à effet de serre et de protéger tout simplement notre planète...

Retrouvez le communique de presse en format PDF ici.

Contact presse :

LesEnR - Cécile JUDEAUX

Tel : 01 57 19 50 06

Fax : 01 57 21 24 80

L’ADEME vient de publier la semaine dernière le Guide 2010 des aides financières habitat à destination des particuliers. Ce guide aborde les différentes solutions de rénovation thermique et les avantages financiers éligibles : TVA réduite, éco-prêt à taux zéro (PTZ), crédit d’impôts, etc. Une distinction est également effectuée selon la personne qui envisage les travaux : locataire, propriétaire, propriétaire bailleur, etc.

L’ADEME vient de publier la semaine dernière le Guide 2010 des aides financières habitat à destination des particuliers. Ce guide aborde les différentes solutions de rénovation thermique et les avantages financiers éligibles : TVA réduite, éco-prêt à taux zéro (PTZ), crédit d’impôts, etc. Une distinction est également effectuée selon la personne qui envisage les travaux : locataire, propriétaire, propriétaire bailleur, etc. Dans le cadre de la mission prospective du Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable et de la Mer (MEEDDM) sur le thème « Repenser la ville dans une société post-carbone », le séminaire organisé vendredi dernier avec l’appui de l’ADEME, du groupe Futuribles et de l’Université du Maine, portait sur le thème de « l’habitat bas carbone et les écoquartiers ».

Dans le cadre de la mission prospective du Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable et de la Mer (MEEDDM) sur le thème « Repenser la ville dans une société post-carbone », le séminaire organisé vendredi dernier avec l’appui de l’ADEME, du groupe Futuribles et de l’Université du Maine, portait sur le thème de « l’habitat bas carbone et les écoquartiers ».

La quatorzième édition du Grand Prix de l’Environnement des Villes d’Ile-de-France vient d’être lancée. Ce concours lancé en 1997 par l’association Environnement 92 a pour objectif de faire connaître les démarches et initiatives environnementales des collectivités de la région Ile-de-France et de favoriser l’information et la concertation autour des réalisations dans le domaine de l’environnement urbain.

La quatorzième édition du Grand Prix de l’Environnement des Villes d’Ile-de-France vient d’être lancée. Ce concours lancé en 1997 par l’association Environnement 92 a pour objectif de faire connaître les démarches et initiatives environnementales des collectivités de la région Ile-de-France et de favoriser l’information et la concertation autour des réalisations dans le domaine de l’environnement urbain.

Quatre nouveaux groupes de travail liés au plan Bâtiment du Grenelle devraient être mis en place au cours du premier semestre 2010.

Quatre nouveaux groupes de travail liés au plan Bâtiment du Grenelle devraient être mis en place au cours du premier semestre 2010. En échange du rallongement de leur concession d’une durée d’un an, les sociétés d’autoroute ASF, ESCOTA, COFIROUTE, SANEF et SAPN viennent de s’engager à investir un milliard d’euros afin d’atténuer l’impact environnemental de leurs autoroutes pour les trois prochaines années. En effet, avec plus de 6 000 km d’axes de circulation majeurs, ces autoroutes participent indirectement, mais de façon conséquente à la pollution atmosphérique de notre pays.

Le 25 janvier dernier ces sociétés ont présenté au MEEDDM les cinq axes de priorité visés par cet investissement d’un milliard d’euros :

la restauration des aires de repos.

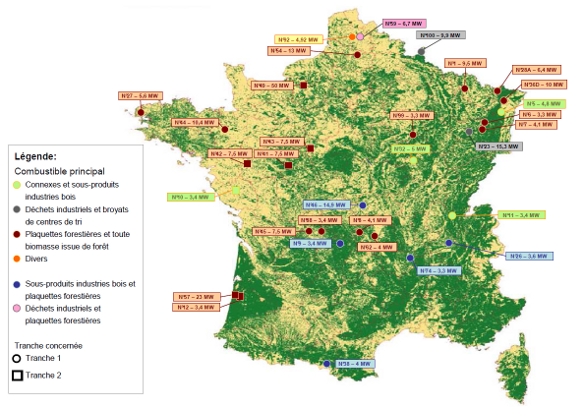

la restauration des aires de repos. L’appel à projets Biomasse 3 est arrivé à son terme la semaine dernière et 32 projets ont finalement été retenus. La liste des sites sélectionnés ainsi que leur répartition géographique sont disponibles ici.

La parution de ces résultats a également été l'occasion pour le Ministre de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable et de la Mer (MEEDDM), Jean-Louis Borloo, d'annoncer qu’un nouvel appel d'offres portant sur une puissance totale de 800 MW et réservé à des unités de production biomasse d'une puissance supérieure à 12 MW sera lancé dans les prochaines semaines.

A plus large échelle, dans le cadre de la stratégie de développement durable nationale, une nouvelle liste d’indicateurs de développement durable a été proposée (à l’issue d’une commission de concertation réunissant les 5 collèges du Grenelle) lors de la conférence nationale sur les indicateurs de développement durable, qui s’est déroulée hier au siège du Conseil économique, social et environnemental (Cese).

A plus large échelle, dans le cadre de la stratégie de développement durable nationale, une nouvelle liste d’indicateurs de développement durable a été proposée (à l’issue d’une commission de concertation réunissant les 5 collèges du Grenelle) lors de la conférence nationale sur les indicateurs de développement durable, qui s’est déroulée hier au siège du Conseil économique, social et environnemental (Cese). Il existe en effet plusieurs produits possédant une entrée d’eau chaude qui permet de valoriser la production de la chaudière existante au lieu de la résistance électrique interne du système. Cela entraîne un gain financier à condition que la production d'eau chaude ne soit pas réalisée par un ballon d'eau chaude électrique, l’électricité étant près de deux fois plus cher que le gaz. Cette option gagne encore en intérêt lorsque l’eau chaude est produite à partir de systèmes solaires thermiques. Il est résulte un gain financier (énergie solaire « gratuite »), technique (augmentation du rendement du système solaire thermique) et environnemental (CO2 et production de déchets nucléaires évités). Un exemple parmi d’autres est disponible ici.

Il existe en effet plusieurs produits possédant une entrée d’eau chaude qui permet de valoriser la production de la chaudière existante au lieu de la résistance électrique interne du système. Cela entraîne un gain financier à condition que la production d'eau chaude ne soit pas réalisée par un ballon d'eau chaude électrique, l’électricité étant près de deux fois plus cher que le gaz. Cette option gagne encore en intérêt lorsque l’eau chaude est produite à partir de systèmes solaires thermiques. Il est résulte un gain financier (énergie solaire « gratuite »), technique (augmentation du rendement du système solaire thermique) et environnemental (CO2 et production de déchets nucléaires évités). Un exemple parmi d’autres est disponible ici.Page 47 sur 49