Vizea île de France

Vizea Sud-Est

Vizea Grand-Ouest

Vizea Sud-Ouest

Alors que les consommations collaboratives sont en plein essor et souvent prises pour exemple pour les gains environnementaux qu’elles procurent, l’ADEME vient de publier une étude sur le sujet et pointe les limites aux gains environnementaux générés par des pratiques d'échanges de services ou de biens entre particuliers.

Quelques résultats

L’étude portée par l’ADEME a été réalisée sur plus d’un an entre décembre 2014 et janvier 2016. Les résultats sont mitigés par rapport à l’idée véhiculée sur les pratiques collaboratives : le gain environnemental dépend fortement de la pratique conventionnelle à laquelle la pratique collaborative se substitue. Cependant, plusieurs intérêts sociaux et économiques accompagnent toujours ces démarches.

Voici trois exemples les plus marquants :

Méthodologie de l’étude

L’étude a suivi deux objectifs :

Elle s’est déroulée en trois volets successifs :

(13 initiatives sur les 21 du volet 1 ont été sélectionnées et approfondies à l’aide d’indicateurs environnementaux). Les évaluations environnementales ont été basées sur la méthode de l’Analyse du Cycle de Vie (ACV).

Les 13 pratiques sélectionnées sont les suivantes :

Retrouvez l’ensemble des résultats de l’étude dans :

Ainsi que tous les autres documents mis à disposition par l’ADEME directement sur leur site Internet.

Basée sur le référentiel Aménagement construction durable de la région Île-de-France et la démarche Bâtiments durables méditerranéens (BDM), la démarche bâtiments durables franciliens est avant tout une réponse à un besoin qui a été constaté par les différents acteurs de la construction en Ile-de-France. En effet, le bâtiment est le premier secteur consommateur en énergie et il parait logique d’améliorer le procédé de construction pour impulser une dynamique vertueuse aux projets en Ile de France.

L’objet de cette initiative est d’accompagner les porteurs de projets dans les domaines techniques et sociaux pour favoriser la qualité de la construction des bâtiments, qui passe par une collaboration entre de nombreux partenaires. Les bénéfices de cette démarche sont multiples et profitent à tous les acteurs.

Comme la plupart des démarches et certifications, la démarche bâtiments durables franciliens s'articule autour de 7 grandes thématiques :

De manière similaire à la démarche BDM, le maitre d’ouvrage choisissant de s’inscrire dans la démarche contacte Ekopolis et choisit un accompagnateur BDF qui sera intégré à l’équipe du projet. Ces accompagnateurs auront au préalable été formés vis-à-vis de la démarche ce qui permettra de réaliser un accompagnement spécialisé à chaque projet et seront présent dans toutes les phases ainsi que dans l’évaluation des projets par la commission.

Le projet suit alors le calendrier suivant, toujours accompagné :

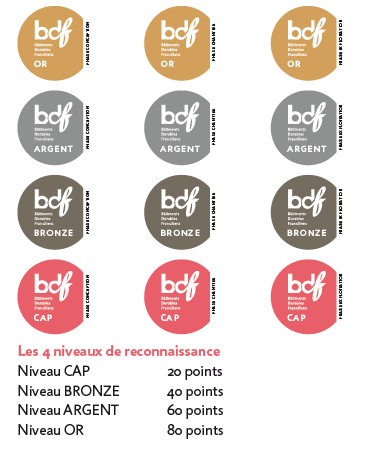

Ces évaluations donnent lieu à l’attribution de points et de médailles pour les différentes phases. La démarche permet aussi de créer une plateforme d’échange et des retours d’expérience entre les projets déjà réalisés et les nouveaux projets.

Enfin, la démarche se détache des différentes certifications du fait qu’elle prend en compte des paramètres intrinsèques à la région dans laquelle elle est développée. Cette démarche collaborative est une ouverture à l’amélioration des constructions de logements collectifs, de bâtiments tertiaires ou d'enseignement en Ile de France !

Pour aller plus loin, retrouver toutes les informations sur les liens suivants :

Lancé en 2015 par Vizea, le TERritoire à REssources Positives (TERREP) est un territoire qui vise une autonomie de ressources et déchets pour autoriser le développement humain sans consommer la planète. Cet article, premier d’une série sur les conséquences de la démarche TERREP sur les différentes ressources, aborde l’eau : sa rareté, son impérieuse nécessité et la manière dont chaque maillon de la Ville Durable doit l’économiser, la valoriser et la récupérer.

La France reçoit chaque année 440 milliards de m3 d’eau sous forme de pluie, de neige, ... Premier constat donc : l’eau est plutôt abondante en France mais l’intermittence des précipitations fait s’alterner les périodes de surproductions (et son lot d’inondations) et les périodes de sous-production (sécheresses).

Sur les 33,4 milliards de m3 d'eau prélevés en France métropolitaine en 2009, 5,5 milliards de m3 (soit 17% du total prélevé) ont été consacrés à la distribution d'eau potable soit une consommation moyenne par Français de 150 litres par jour.

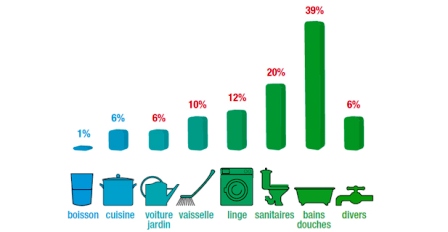

Il est intéressant de regarder comment chacun d’entre nous consomme cette eau rendue potable pour que nous puissions la boire:

Répartition de l’utilisation domestique de l’eau potable

En France, un quart de l’eau mise en distribution n’arrive pas à l’usager du fait des fuites importantes tout au long des 850 000 km de canalisations du réseau français.

La Ville Durable peut-elle se permettre de gaspiller ainsi près d’un litre sur quatre ? Le TERREP fait-il sens si malgré ses propres efforts d’autonomie, l’eau est ainsi gaspillée avant même d’être disponible sur son territoire ? A l’évidence non !

C’est pourquoi le Grenelle de l’environnement a fixé l’obligation pour les services de distribution de l’eau de suivre et limiter ces pertes. L’ONERA a formalisé un guide pour l’élaboration de plans d’actions de réduction de ces fuites pour améliorer la connaissance du réseau et des pertes, mettre en place une politique de recherche active des fuites et de réparation, rénover les réseaux … Reste maintenant aux opérateurs et aux collectivités à s’emparer de ce guide. Sa prise en compte est, à l’évidence, un pré-requis du TERREP.

Lorsqu’il en existe, les réseaux d’eau non potable doivent être utilisés, sinon dans les bâtiments, du moins dans l’espace public ou dans les parties communes. C’est le cas par exemple à Paris qui a su conserver au 18ième siècle son réseau de fontaines publiques pour en faire le plus grand réseau d’eau non potable de France.. La ville s’en sert actuellement essentiellement pour le nettoyage des rues mais parfois pour climatiser certains bâtiments (hôtel de ville par exemple).

Malheureusement, l’exemple parisien n’est pas courant (sauf dans le sud de la France où le cas est fréquent) et il ne serait économiquement pas rentable de le reproduire puisque l’essentiel du coût d’approvisionnement en eau potable est lié au réseau. Les gains engendrés sur la non potabilisation d’une partie de l’eau ne permettrait pas de doubler le réseau français. La démarche mérite cependant d’être reproduite, à plus petite échelle (ZAC ou parcelle), pour combiner récupération de l’eau de pluie et l’utilisation raisonnée de l’eau potable.

Si les principes édictés pour les réseaux (suivre, limiter, anticiper les fuites) s’étendent sans souci à l’échelle de l’aménagement urbain ou de la parcelle, la principale fonction consommatrice d’eau à cette échelle reste les éléments paysagers.

Alors qu’un jardin de pleine terre bien conçu (ou avec un volume de terre adapté aux plantes choisies), au-delà des premières années, finit par être plus ou moins autonome sous réserve que l’usager accepte le jaunissement ponctuel, il subsiste des aménagements paysagers particulièrement sensible du point de vue de la ressource eau :

Trop souvent, la « Nature en ville » se fait alors au moyen d’une instrumentation tantôt technique, tantôt énergivore qui apparait hors contexte dans le cadre de la ville durable : la nature en ville doit être accompagnée et entretenue mais ne doit pas se faire au détriment de ressources naturelles comme l’eau ou l’énergie.

Le TERREP doit penser l’opération et l’image qu’elle reflète dans la durée. Il ne s’agit pas que de produire une esquisse ou de construire un projet dont 10 ans plus tard (et parfois moins) la végétation serait en piteux état. Ce sont ainsi 3 objectifs complémentaires qui doivent s’inscrire dans l’ADN végétal du TERREP

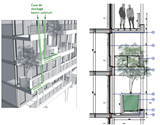

U ne des propositions que nous avions retenues pour le site Paris Rive Gauche avec nos partenaires M / FR et l’agence FORR sur Réinventer Paris était de limiter les végétaux en façade en fonction de leur consommation, des orientations et du volume que nous pouvions retenir en toiture. L’objectif était, pour ces arbres en jardinière, de se débrouiller avec la pluie et l’arrosage gravitaire que nous pouvions apporter à partir des réservoirs en toiture via des « pailles » judicieusement intégrées à l’architecture retenue.

ne des propositions que nous avions retenues pour le site Paris Rive Gauche avec nos partenaires M / FR et l’agence FORR sur Réinventer Paris était de limiter les végétaux en façade en fonction de leur consommation, des orientations et du volume que nous pouvions retenir en toiture. L’objectif était, pour ces arbres en jardinière, de se débrouiller avec la pluie et l’arrosage gravitaire que nous pouvions apporter à partir des réservoirs en toiture via des « pailles » judicieusement intégrées à l’architecture retenue.

« A l’instar de la nature, notre trame végétale doit s’abreuver d’eau pluviale et ne pas dépendre d’eau potable. Pour cela, l’eau de pluie des étages supérieurs est collectée (unitairement ou collectivement) pour fournir à chaque plante l’eau dont elle a besoin lors des périodes sèches.

Une analyse précise des besoins de chaque végétal a permis, à partir des données météorologiques standards et critiques (anticipation des conséquences du changement climatique) de dimensionner au plus juste chaque cuve de récupération pour stocker, en période humide, suffisamment d’eau et alimenter progressivement chaque plante en fonction de ses besoins tout au long des périodes de sécheresse.En amont, le schéma hydraulique des toitures a été étudié pour que chaque cuve reçoive la quantité nécessaire d’eau permettant de garantir qu’elle ne tombe jamais à sec .Reproduisant localement les barrages de la nature, notre projet dissimule ainsi dans les toitures les bassins qui alimenteront notre façade végétale. » - Extrait note de présentation du projet

Su r ce projet, la réelle complexité était, une fois le principe posé, d’identifier les besoins de chaque plante et de dimensionner au plus juste chaque cuve de récupération pour stocker, en période humide, suffisamment d’eau et alimenter progressivement chaque plante en fonction de ses besoins tout au long des périodes de sécheresse. Ces modélisations permettaient avec une cuve de 80 m3 d’assurer l’autonomie en eau de l’ensemble des végétaux. Corolaire intéressant, l’installation limitait le rejet au réseau d’eau pluviale à, au pire 14 litres sur une journée et en tout à peine 45 litres sur l’année. Hormis réglementairement(1), les bassins de rétention devenaient quasiment inutiles sur le projet.

r ce projet, la réelle complexité était, une fois le principe posé, d’identifier les besoins de chaque plante et de dimensionner au plus juste chaque cuve de récupération pour stocker, en période humide, suffisamment d’eau et alimenter progressivement chaque plante en fonction de ses besoins tout au long des périodes de sécheresse. Ces modélisations permettaient avec une cuve de 80 m3 d’assurer l’autonomie en eau de l’ensemble des végétaux. Corolaire intéressant, l’installation limitait le rejet au réseau d’eau pluviale à, au pire 14 litres sur une journée et en tout à peine 45 litres sur l’année. Hormis réglementairement(1), les bassins de rétention devenaient quasiment inutiles sur le projet.

Pour éviter les systèmes techniques fragiles et/ou énergivores, le concept hydraulique devait être uniquement gravitaire. L’idée était que chaque jardinière possède un mini réservoir situé sous la terre restituant par capillarité l’eau aux plantes. Un diffuseur, initialement mis au point pour les climats semi désertique nécessitant de collecter et de stocker de l’eau en abondance lors d’orage intenses et brefs, avait été détourné pour s’adapter aux contraintes du climat parisien actuel et futur. L’eau circulait par les « pailles » du projet, passant des bassins de toitures (barrage) jusqu’au mini–réservoir. Lorsque le réservoir était plein, la pression et un flotteur arrêtaient le débit jusqu’à ce que les plantes consomment l’eau.

A l’échelle du bâtiment, la réduction de la consommation d’eau présente un double avantage : d’une part une baisse de la facture d’eau elle-même, mais aussi une baisse non négligeable de la consommation d’énergie pour la production d’eau chaude. Pour ces raisons, mais aussi pour épargner la ressource eau, le TERREP doit imposer des produits qui limitent les besoins en eau pour une même activité :

Vizea mène depuis plusieurs années un programme de recherche sur l’impact des systèmes hydro économes sur la préservation de la ressource eau. Ces travaux ont permis de quantifier les écarts entre un projet « classique » et les projets compatibles du TERREP.

A insi, sans demander aux usagers des efforts particuliers (hormis renoncer à laver leurs voitures mais le TERREP s’inscrivant dans la ville des courtes distances…), il est possible de diviser quasiment par deux sa consommation journalière !

insi, sans demander aux usagers des efforts particuliers (hormis renoncer à laver leurs voitures mais le TERREP s’inscrivant dans la ville des courtes distances…), il est possible de diviser quasiment par deux sa consommation journalière !

Il est encore possible d’aller plus loin en récupérant et en réutilisant les eaux pluviales :

Note : Le temps de retour sur investissement d’une récupération de l’eau de pluie pour les toilettes est de l’ordre de 7 ans (en intégrant le stockage, le double réseau d’eau …).Le surcout et la complexité supposée des réglementations est souvent pour le promoteur le moyen d’éviter de changer ses méthodes.

La récupération de l’eau a déjà été évoquée mais il est possible d’aller plus loin encore car la même eau peut servir plusieurs fois à des usages différents, voire au même usage. Certaines industries recyclent déjà leurs eaux qui circulent en circuit fermé.

Le recyclage des eaux domestiques est aussi possible : les Japonais, par exemple, ont développé, dans les régions où l'eau, est rare une technique de recyclage où l'eau liée aux salles de bains est récoltée dans des citernes, traitée grossièrement et renvoyée dans l'immeuble pour alimenter les chasses d’eau. Il est vrai que ce pays est très en avance sur le sujet : du pommeau de douche, qui mélange de l’air à l’eau pour en utiliser moins jusqu’à l’eau du bain réutilisée pour la lessive en passant par le moins sophistiqué mais très célèbre lavabo-chasse d’eau totalement démocratisé au japon (l’eau usée pour se laver les mains va dans le réservoir de la chasse d’eau directement) sont un aperçu des techniques utilisées pour limiter la consommation et valoriser ce que nous préférons généralement remettre au réseau sans y réfléchir. Le TERREP doit s’inspirer de ces exemples dans toutes ses composantes.

Ces éléments permettent en complément de limiter les rejets au réseau dont le surdimensionnement, du fait de notre incapacité à réutiliser l'eau de pluie, conduit à des surcoûts économiques donc sociaux portés par chaque habitant. Ajoutons en complément, que l'usage de l'eau de pluie (hors arrosage) doit être quantifié et déclaré à la collectivité en charge du traitement des eaux pour qu'elle facture ce traitement. Certaines collectivités, pour encourager cette pratique vertueuse, décident de volontairement ne pas taxer ces rejets d'eaux.

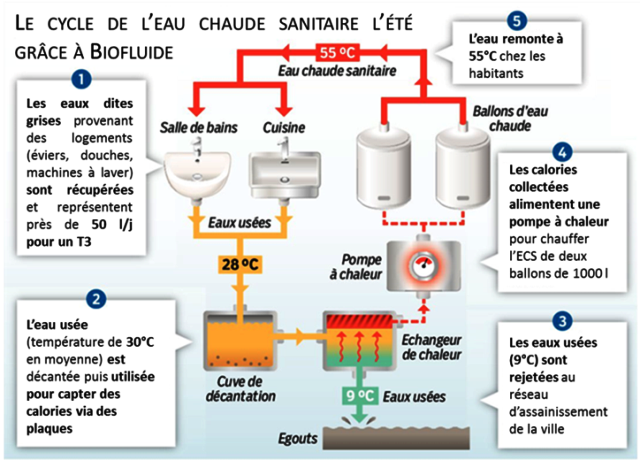

En matière d’efficacité énergétique, il est logique de réduire d’abord les besoins en utilisant mieux l’énergie pour ensuite produire l’énergie requise le mieux possible. Le chauffage de l’eau à des fins sanitaires (ECS) est souvent la seconde dépense énergétique en importance et, même avec les efforts récents sur l’enveloppe limitant les besoins en chauffage, parfois la première !

Or, après avoir été chauffée à 55°C puis utilisée, cette eau chaude est ensuite rejetée au réseau à une température moyenne de 30°C. Une grande quantité d’énergie se retrouve ainsi à l’égout.

LE TERREP ne peut se contenter de « voir passer les calories » sans chercher à les récupérer. De nombreux systèmes existent, la plupart avec d’excellents temps de retour sur investissement, permettant

Cet article ne vise pas l’exhaustivité mais montre que le TERREP peut et doit penser l’eau comme une ressource finie : La sobriété permet de limiter drastiquement nos besoins en eau, l’efficacité permet de n’utiliser l’eau potable que pour les besoins qui le nécessitent (limitant les coûts et l’usage de produits chimique ou de techniques énergivores), la récupération de l’eau de pluie devrait être obligatoire tant ses vertus sont nombreuses … Même une fois utilisée, cette eau consommée peut et doit nous servir en cycle court pour la réutiliser soit pour des besoins moins nobles, soit pour en tirer le maximum de calories avant de la rejeter.

En complément, comment parler d’eau sans évoquer, même brièvement, la gestion des eaux pluviales ? Le TERREP doit être responsable par rapport aux risques d’inondations. La récupération de l’eau de pluie ou la rétention temporaire limite la saturation des réseaux lors d’orages alors que l’infiltration in situ permet d’envisager le zéro rejet d’eau pluviale. C’est là un autre sujet qui fera bientôt l’objet d’un prochain article.

Atelier Ville Durable (AVD) est un collectif de spécialistes de différents domaines ayant appris à travailler ensemble autour des questions de la ville durable, intelligente et citoyenne.

Les membres du groupement sont : Acoustique et Conseil, ATM, Dm Compost, Vizea, Le Sens Urbain, OGE , Trame, Topager.

La synergie d’AVD consiste à trouver un langage commun d’interprétation des analyses des divers spécialistes pour en extraire une synthèse globale et non plus spécialité par spécialité. C’est bien cette synthèse de nos expertises qui est la valeur ajoutée d’AVD.

Les analyses des différentes spécialités peuvent s’exprimer de manière cartographique, chacun utilisant ses propres critères, son langage et pouvant interpréter ses propres cartes. Cette synthèse élaborée par un travail collectif n’empêche pas par ailleurs chaque spécialiste d’élaborer son étude et ses conclusions de manière indépendante comme il en a l’habitude.

Le nouveau site d’Atelier Ville Durable est en ligne : ici

L’urbanisation des espaces agricoles a repoussé les fermes loin des centres-villes, la densification des espaces urbanisés engendre aujourd’hui de nombreuses problématiques : pourquoi ne pas faire respirer nos territoires et implanter une ferme en permaculture au sein de nos projets d’aménagement ?

La permaculture est une approche pragmatique, inspirée par l'écologie scientifique, imaginée dans les années 1970. Elle est conçue pour permettre aux individus et aux communautés qu'ils constituent de repenser la relation des sociétés à leurs environnements, mise en danger par une conception du développement fondée sur l'exploitation minière des ressources naturelles (énergies fossiles, minéraux, eau, biodiversité, etc.).

De façon très simplifiée, l'objectif de la permaculture est de créer des écosystèmes naturels, s'appuyant sur les interactions de leurs différentes composantes pour en optimiser l'autonomie et garantir la qualité de vie des humains qui en sont parties prenantes. Le design, l'aménagement et le pilotage de cet "écosystème permaculturel" sont le fruit d'une vision globale du site, de son fonctionnement et de sa dynamique, en accord avec les aspirations sociales, écologiques et économiques de ceux qui y participent.

FIGURE 2 : FERME DU BEC HELLOUIN

FIGURE 2 : FERME DU BEC HELLOUIN

La permaculture est donc une démarche agricole ancrée dans un lieu, un contexte et avec des acteurs qui lui sont propre. Il n’existe pas d’expérience de permaculture en tout point reproductible.

Le cas le plus souvent cité dans les exploitations en permaculture est celui de la ferme du bec Hellouin. Cette ferme, qui sert par ailleurs d’école de permaculture, a été suivie pendant plus de 3 ans par des chercheurs de l’INRA-AgroParisTech afin d’en comprendre, d’en optimiser et de documenter l’équilibre économique de la structure.

Située en Normandie, la ferme du bec Hellouin a été créée en tant qu’exploitation permaculturelle en 2007 par un couple en reconversion professionnelle. Le site choisi ne possédait pas d’atouts particuliers pour l’agriculture : la qualité du sol était plutôt mauvaise et la situation géographique n’est pas non plus particulièrement favorable.

FIGURE 3 : PLAN D’ORGANISATION DE LA FERME DU BEC HELLOUIN

FIGURE 3 : PLAN D’ORGANISATION DE LA FERME DU BEC HELLOUIN

L’étude de l’INRA portait uniquement sur une partie des surfaces exploitées. Au total, la ferme exploite 4000 à 7000 m² de terre pour des cultures maraichères, et l’étude s’est focalisée sur 1000 m² (les parcelles les plus reproductibles sur d’autres exploitations). Les conclusions présentées sont donc un premier pas pour définir un cadre, mais il faut garder à l’esprit que chaque projet de permaculture est différent.

Les principaux enseignements sont les suivants :

La permaculture reste encore une démarche agricole à contre-courant du schéma classique de l’agriculture intensive, orientée sur la monoculture et le recours aux engrais, pesticides et autres produits chimiques.

La démarche d’une ferme en permaculture est singulière. Elle demande de concevoir autrement le rapport entre l’agriculteur et son exploitation : la surface exploitée est nettement réduite, mais la diversité des cultures y est très importante (en moyenne 76 types de produits cultivés chaque année à la ferme du bec Hellouin), tout comme l’intensité des plantations afin d’optimiser au plus justes les parcelles exploitées.

La saisonnalité de la production, donc de la charge de travail et des revenus est importante, et nécessite une gestion anticipée de l’exploitation.

Plusieurs facteurs entrent en considération pour optimiser la réussite d’une ferme en permaculture :

Une microferme permaculturelle d’un hectare peut donc fournir des légumes, mais aussi bien d’autres produits agricoles, et donner du travail à une personne tout en constituant un véritable agroécosystème diversifié, produisant lui-même la biomasse nécessaire au maintien de la fertilité de la parcelle maraîchère. Le milieu devient autofertile et donc plus résilient. Et plus le temps passe, plus il gagne en autonomie.

Une ferme en permaculture permet de répondre à plusieurs enjeux au centre de nos projets d’aménagement :

Bref, la liste est longue.

Vente en directe à la ferme

Vente en directe à la ferme

Une autre approche de l’agriculture

Une autre approche de l’agriculture

Une portée pédagogique pour les enfants …

Une portée pédagogique pour les enfants …

… et pour les adultes

… et pour les adultes

Parcelles densément cultivées

Parcelles densément cultivées

Une grande variété de plantes

Une grande variété de plantes

Des dispositifs spécifiques à chaque site

Des dispositifs spécifiques à chaque site

Une place pour les rencontres

Une place pour les rencontres

Une faune variée retrouve sa place

Une faune variée retrouve sa place

La permaculture n’attend plus que vous et un petit bout de terrain !

Aller plus loin :

http://asso.permaculture.fr/

http://permaculturefrance.org/

http://www.fermedubec.com/ferme.aspx

http://www.fermedubec.com/inra/Rapport-%C3%A9tude-2011-2015-Bec-Hellouin_30112015-2.pdf

Le code de l’énergie vient d’évoluer ce samedi 18 Février 2017 avec la parution au Journal Officiel du Décret n° 2017-196 du 16 février 2017 relatif aux aides à l'achat ou à la location des véhicules peu polluants intégrant une nouvelle aide pour l’acquisition d’un vélo à assitance électrique.

Cette nouvelle aide apportée par l’état pour l’acquisition d’un vélo à assistance électrique (VAE) [1] neuf et qui n’utilise pas une batterie au plomb correspond à 20% du montant d’achat toutes taxes comprises dans la limite de 200 euros.

Cette aide est assez intéressante puisqu’un VAE coûte entre 500 € en bas de gamme et 2500 € pour un produit de bonne qualité. Elle peut donc facilement compléter un investissement mais sera-t-elle suffisamment élevée pour motiver le passage à l’acte ? A Paris l’aide proposée par la collectivité est de 33% avec un maximum de 400 euros et s’applique aussi aux triporteurs et vélo cargo. A Lyon, c’est 25% du montant avec un maximum de 200 euros.

La nouvelle aide de l’état reste donc à un niveau faible au regard des financements octroyés actuellement par les collectivités.

Cette aide concerne les personnes physiques, services de l’état mais aussi les personnes morales ouvrant ainsi la porte au financement de flottes de vélo électriques dans les entreprises. Elle ne peut être attribuée qu’une fois par personne physique. Elle n’est hélas pas cumulable avec une aide financière d’une collectivité comme Paris ou Lyon.

L’aide financière pour les vélos à assistance électrique est-elle justifiée et cohérente de l’évolution nécessaire de nos modes de déplacement ?

On pourrait être tenté de remarquer que le vélo classique et les bonnes chaussures de marche ne sont pas subventionnés. D’un point de vue environnemental, le VAE apporte néanmoins plusieurs intérêts car il permet :

La proposition de la ville de Paris d’élargir leurs financements aux triporteurs et vélo cargo est une proposition complémentaire favorable aux mobilités douces qui aurait pu être mise en place dans cette nouvelle aide. Avec l’avènement de l’indemnité kilométrique vélo en 2016, cette nouvelle aide vient néanmoins renforcer les opportunités de déplacements cyclables du trajet-travail.

La publication du décrêt vient d’être salué ce soir par sept associations nationales dans un communiqué commun : La Fédération française des usagers de la bicyclette (FUB), Réseau Action Climat, France Nature Environnement, Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l’Homme, FNAUT, WWF et l’Association Respire.

Attention cette nouvelle aide n’est pour le moment applicable que si vous achetez votre vélo à assistance électrique avant le 31 janvier 2018. Alors n’hésitez plus en 2017, reléguez votre voiture et passez au vélo à assistance électrique (à défaut d’une aide au vélo standard). Si vous êtes une entreprise profitez de l’ouverture aux personnes morales pour combler vos salariés.

[1] Vélo à assistance électrique ou plus exactement cycle à pédalage assisté : cycle équipé d'un moteur auxiliaire électrique d'une puissance nominale continue maximale de 0,25 kilowatt, dont l'alimentation est réduite progressivement et finalement interrompue lorsque le véhicule atteint une vitesse de 25 km/ h, ou plus tôt si le cycliste arrête de pédaler.

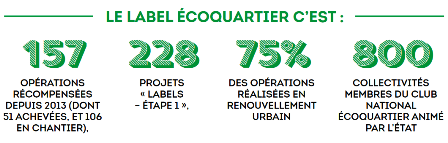

Depuis 2012, la démarche ÉcoQuartier valorise les projets qui favorisent l’émergence de nouvelles façons de concevoir, de gérer et de vivre au cœur de nos territoires. Renouvelée en 2016 par le ministère du Logement et de l’Habitat durable, la démarche Ecoquartier a ouvert les candidatures pour l’année 2017.

Concernant le recensement des opérations, il s’agit d’informer la DREAL de l’opération. Une présentation succincte du projet doit être transmise à cet effet, avant le 24 mars 2017 auprès de votre correspondant « Ville Durable » en DDT(M).

Retrouver ici l’annuaire des correspondants « Ville Durable »

Il est prévu que le dossier de labellisation soit mis en ligne fin février 2017. La plateforme sera quant-à-elle ouverte aux candidatures fin mars.

Pour plus d’informations :

Les règlementations thermiques des dernières années se sont attachées à diminuer les consommations des bâtiments en incitant à mettre en œuvre une enveloppe et des systèmes performants. Toutefois, la performance énergétique ne repose pas uniquement sur la performance intrinsèque du logement. Ses habitants influencent fortement la consommation au travers de leurs comportements.

Il est donc essentiel que les usagers connaissent les bons comportements à adopter pour réduire leurs consommations, mais aussi les opérations d’entretien et de maintenance nécessaires au maintien de la performance dans le temps.

Le carnet numérique d’entretien

La loi de Transition Énergétique a, pour ces raisons, intégré l’obligation d’élaboration d’un carnet numérique d’entretien pour toute construction neuve dont le permis de construire est déposé à compter du 1er janvier 2017. Cette obligation s’appliquera également aux logements faisant l’objet d’une mutation à compter du 1er janvier 2025. (Article L111-10-5 CCH).

Les logements locatifs sociaux conventionnés sont exonérés de cette obligation.

Ce document est un carnet du logement, et ne doit pas être confondu avec le carnet de l’immeuble.

Son objectif est de transmettre à l’usager des éléments sur la bonne utilisation, l’entretien, et l’amélioration progressive des performances énergétiques pour le logement et les parties communes

Ce document comporte également les documents suivants :

Afin d’expérimenter des solutions opérationnelles de carnet numérique, le Plan Transition Numérique dans le Bâtiment (PTNB) avait lancé 10 juin 2016 un appel à projets d’expérimentation à destination d’opérateurs privés proposant de telles solutions opérationnelles. 12 projets ont été sélectionnés en novembre dernier et sont actuellement en cours de développement pour rendre concret l’obligation de carnet numérique.

A noter, le décret devant préciser les modalités de mise en place de ce carnet numérique est en attente de parution.

Après avoir lancé en 2015 le premier référentiel consacré aux bâtiments bas carbone, l'association BBCA a annoncé sa volonté de travailler à l'échelle du quartier, en partenariat avec BNP PARIBAS REAL ESTATE.

« La mise au point du quartier bas carbone est une étape supplémentaire dans les travaux accomplis jusqu’à présent par l’association BBCA. La lutte contre le changement climatique passe par un aménagement urbain à l’empreinte carbone exemplaire. Le Quartier Bas Carbone, composante essentielle de la ville durable, c’est l’avenir de nos territoires : un axe privilégié de développement et de valorisation de l’expertise française » Stanislas Pottier, président de l’association BBCA.

Cette nouvelle approche de l’association démontre que l’échelle du bâtiment n’est pas toujours la plus pertinente notamment lorsque sont abordées les thématiques de transports, déchets, mixité des usages ou encore mutualisation énergétique.

Une commission technique sera désignée par l’association pour établir le référentiel Quartier bas Carbone. La grille d’analyse BAS CARBORNE combinera :

L’objectif à terme est d’aboutir à une démarche globale d'aménagement qui va, non seulement permettre de réduire l'empreinte carbone des bâtiments, mais plus généralement celle du quartier.

Pour aller plus loin :

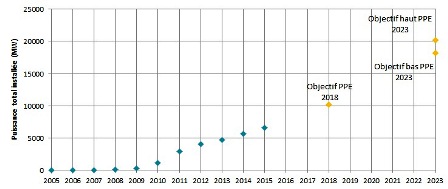

La transition énergétique en France, décliné pour la filière photovoltaïque, a pour objectif d’installer au moins 1,2 GWc de panneaux solaires photovoltaïques chaque année. Depuis 2013, seuls 0,8 GWc/an de solaire photovoltaïque sont installés. Alors que dans le monde, la filière connait une croissance très importante, elle peine à retrouver d’un second souffle sur le territoire français. La consommation directe de la production peut insuffler cette nouvelle dynamique.

Evolution et objectifs de puissance photovoltaïque raccordée en France

Plusieurs facteurs expliquent, qu’aujourd’hui, les projets de solaire photovoltaïque incluent une réflexion sur la consommation directe de l’électricité produite :

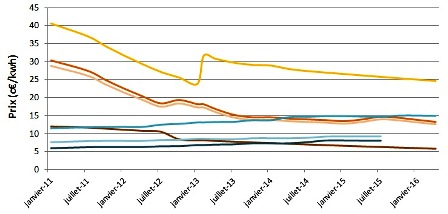

Les évolutions des tarifs d’achat de l’électricité produite par le photovoltaïque et des tarifs de vente de l’électricité amènent de plus en plus de projets à atteindre la parité réseau : le prix de l’électricité acheté au réseau national est égal ou supérieur au prix de vente de l’électricité photovoltaïque.

Le schéma ci-après présente les principaux cas possibles en fonction des différents tarifs.

Parité réseau : évolution des tarifs d’achat et de vente de l’électricité

Parité réseau : évolution des tarifs d’achat et de vente de l’électricité

L’ensemble de ces éléments amène à une économie financière du projet plus intéressante dans le cas d’une autoconsommation avec vente du surplus que dans le cas d’une vente totale. Il s’agit donc d’une opportunité pour la filière photovoltaïque en France de prendre un nouvel essor. La consommation directe d’une partie de la production locale compense en partie les baisses d’incitations des pouvoirs publics.

Par ailleurs, un appel d’offres portant sur l’autoconsommation des installations entre 100 et 500 kW a été lancé durant l’été 2016 et doit permettre d’avoir des retours d’expériences permettant de développer de mode de raccordement. Cela illustre l’intérêt des pouvoirs publics pour cette nouvelle dynamique.

Lorsque la parité réseau est atteinte, l’autoconsommation avec vente du surplus possède deux atouts principaux :

L’autoconsommation avec revente du surplus va dans le sens du déploiement du solaire photovoltaïque en France en créant des conditions plus avantageuses économiquement, et limite également le risque de « tuer le gisement » en ne restreignant pas l’installation à une autoconsommation totale.

Du point de vue technique, il y a peu de différences entre la vente totale et l’autoconsommation avec vente du surplus. Il s’agit juste d’un positionnement différent des compteurs de consommation et de production.

Un autre intérêt de la consommation directe de la production électrique est de rendre plus concrète la décentralisation des moyens de production d’électricité. Cet aspect de territorialisation de la stratégie énergétique peut être un des leviers permettant de favoriser la transition énergétique en France. Les citoyens peuvent par ce biais de réapproprier la stratégie énergétique de leur bâtiment: ils deviennent des acteurs de la transition énergétique.

Pour une installation résidentielle, certaines caractéristiques sont peu favorables pour permettre aux usagers de bénéficier au mieux des bénéfices de l’autoconsommation:

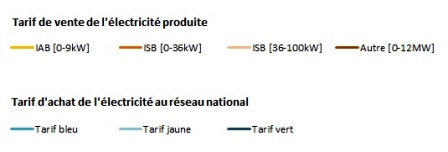

En résidentiel, une installation classique (3 kWc, 1100 kWh/kWc) permet d’espérer un taux d’autoconsommation de 20 à 25 %, un taux d’autoproduction de 30 à 50 %, une économie sur la facture 25 à 40 % et un temps de retour sur investissement de 18 à 20 ans (contre 23 à 25 ans sans autoconsommation).

Dans le cas particulier des bâtiments résidentiels collectifs, il n’existe pas de solution simple permettant la consommation directe de l’électricité produite. Les options possibles sont :

A contrario, les caractéristiques pour les projets de consommation directe en tertiaire ou en industrie sont les suivantes :

Ces éléments, à la fois positifs et négatifs, permettent aux bâtiments tertiaires et industriels d’être plus propices à accueillir des installations d’autoconsommation que ceux du secteur résidentiel.

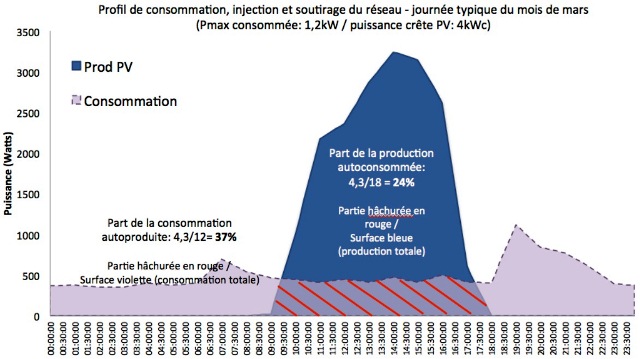

La terminologie utilisée en ce qui concerne la consommation directe d’une production d’électricité en provenance d’une installation solaire photovoltaïque mérite d’être éclaircie. A cet effet, les termes autoproduction, autoconsommation et taux de couverture ont été explicités par le groupe de travail sur l’autoproduction de l’électricité renouvelable animé par la Direction Générale de l’Energie et du Climat (DGEC) :

Définition de l’autoconsommation et de l’autoproduction

Une autoconsommation totale suppose, aux heures où le potentiel de consommation d’électricité est très faible, que la production reste inférieure (ou égale) à la consommation. Ce n’est pas souhaitable puisqu’alors le dimensionnement de l’installation est limité pour ne pas produire plus, à tout instant, que le bâti ne peut en consommer.

L’autoproduction totale, qui revient à dire qu’aucune énergie n’est soutirée au réseau électrique national (cas de l’autonomie énergétique), n’est économiquement pas viable. Dans ce cas il faut en effet que dans le cas le plus défavorable (forte demande d’électricité et peu de production), les panneaux (et également des batteries) puissent satisfaire 100 % du besoin.

Quand on parle d’autoconsommation/autoproduction d’électricité photovoltaïque, il s’agit donc dans la quasi-totalité des cas d’une autoconsommation/autoproduction partielle, avec revente du surplus.

Aller plus loin

Créée le 1er janvier 2017, l’Agence française de la biodiversité regroupe désormais l'Agence des aires marines protégées, l'Atelier technique des espaces naturels, l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques et Parcs nationaux de France.

Après deux ans de travail et de concertation, l’Agence a pour mission de :

L’ABF s'organisera autour de trois pôles nationaux à Brest, Montpellier et Vincennes.

L’article 8 de la loi du 17 Aout 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte énonçait la volonté de mise en place de mesures d’exemplarité des constructions publiques. La sortie du décret du 21 décembre 2016 relatif aux constructions à énergie positive et à haute performance environnementale était donc prévisible et attendue.

Ce décret inscrit dans la loi les orientations prises par l’Etat français en termes de constructions durable.

En effet, il énonce que les acteurs de la construction « sous maîtrise d'ouvrage de l'Etat, de ses établissements publics ou des collectivités territoriales » ont pour obligation de concevoir des bâtiments ayant autant une exemplarité énergétique (mise en place de production d’énergie renouvelables,…) qu’environnementale.

Ces équipement devront ainsi privilégier des bâtiments à énergie positive ou à haute performance environnementale. Par énergie positive, on entend bien sûr un bâtiment atteignant un équilibre entre sa consommation en énergies non renouvelables et sa production en énergies renouvelables.

Les constructions devront aussi respecter des exigences plus larges comme par exemple la minimisation :

Pour cette dernière, les émissions seront calculées depuis l’extraction des matériaux jusqu’à leur recyclage. Cette étude du cycle de vie (ACV) est très importante puisqu’elle influencera le type de matériaux retenus, et proscrira des méthodes de construction ayant un impact trop important sur la couche d’ozone et/ou directement sur le changement climatique.

Si ce décret marque bien une volonté de l’état et des collectivités en France de se rendre exemplaires dans leurs constructions, il en faudra encore quelques uns pour définir les seuils qui devront être respectés pour chacune de ces thématiques et rendre ainsi totalement applicable l'exemplarité évoquée des équipements publics.

Souhaitons que ces derniers décrets arrivent rapidement tant ces nouveaux équipements publics sauront insuffler un chemin à suivre pour toutes les autres constructions et constitueront, à n'en pas douter, les étendards de la Ville Durable!

Pour aller plus loin :

Page 13 sur 49