Vizea île de France

Vizea Sud-Est

Vizea Grand-Ouest

Vizea Sud-Ouest

En application du plan d’action du Programme Local de Prévention des Déchets parisien qui vise une réduction de 7 % des déchets sur la capitale entre 2009 et 2015, la mairie met en œuvre diverses actions de compostage, via un appel à candidature pour du compostage collectif, ou encore le soutien d’une opération de ramassage des déchets alimentaires de restaurants parisiens.

Les parisiens gaspillent trop ! Voilà le constat qui avait été fait par le diagnostic du PLPD (Programme Local de Prévention des Déchets) en 2012, et qui révélait que les poubelles parisiennes contenaient 57 kg de déchets putrescibles par habitant et par an, dont 12 kg de produits alimentaires encore emballés, soit presque le double de la moyenne nationale (7 kg par habitant). Les déchets putrescibles représentent 13 % des déchets collectés dans la capitale, deuxième type de déchets après le papier (18%).

Aussi la ville de Paris développe depuis 2010 plusieurs mesures en faveur du compostage des déchets : aide au financement de lombricomposteurs, sessions de formation de « guide composteur», … L’objectif, au terme du PLPD en 2015, est de compter 600 immeubles équipés de matériel de compostage collectif à Paris. La mairie complète actuellement ce dispositif par un appel à candidature pour du compostage et lombricompostage collectif. Celui-ci s’adresse aux copropriétés privées, immeubles ou ensembles gérés par un bailleur social ou privé, établissements publics (écoles par exemple), ou encore institutionnels pouvant se porter candidat au compostage collectif. Une fois sélectionnés, les foyers volontaires signeront une charte d'engagement en échange de leur bio seau.

Si le compostage permet de réduire la quantité de déchets putrescibles, il est aussi l’occasion de les valoriser énergétiquement.

Dans ce cadre et aidé par la mairie de Paris et la Région, le SYNHRCAT (Syndicat National des Hôteliers, Restaurateurs, Cafetiers et Traiteurs) collecte les biodéchets des 10 restaurants volontaires et les acheminent jusqu’à une usine de méthanisation à Etampes dans l’Essonne. Les déchets y sont valorisés énergétiquement sous forme de méthane, et les résidus après traitement sont utilisés comme engrais agricole. L’objectif est de valoriser 200 tonnes de biodéchets d'ici à la fin septembre 2014.

D’autres formes de compostage peuvent être développées, comme à Malakoff (Hauts-de-Seine), où la valorisation des déchets verts et alimentaires se fait collectivement dans les parcs publics. La commune vient de mettre en place son quatrième site de compostage, deux ans après le lancement de la démarche. Cela est aussi l’occasion de création de lien social entre les habitants, via des « apéros compost » lorsque celui-ci arrive à maturité.

Retrouvez ci-dessous :

A l’occasion de la mise à jour du 21 mai 2014 de ses référentiels, Certivéa a intégré le label bio sou rcé qui vise à promouvoir les bâtiments intégrant une part significative de matériaux biosourcés d’origine végétale ou animale comme par exemple le bois, le chanvre, la paille, le coton, la ouate de cellulose...

rcé qui vise à promouvoir les bâtiments intégrant une part significative de matériaux biosourcés d’origine végétale ou animale comme par exemple le bois, le chanvre, la paille, le coton, la ouate de cellulose...

Chaque niveau du label « Bâtiment Biosourcé » requiert un taux minimal d’incorporation de matière biosourcée en kg/m² de surface plancher.

| Bâtiments tertiaires et Equipements Sportifs | Industrie, logistique et transport | |

| 1er niveau 2013 | 18 kg/m² | 9 kg/m² |

| 2ème niveau 2013 | 24 kg/m² | 12 kg/m² |

| 3ème niveau 2013 | 36 kg/m² | 18 kg/m² |

Au-delà de cette quantité minimale à atteindre, le bâtiment devra démontrer l’utilisation de matériaux bio-sourcés différents pour le premier niveau alors que pour obtenir le 2ème niveau et le 3ème niveau du label, il est exigé la mise en œuvre d’au moins 2 familles de produits de construction bio-sourcés parmi :

Au-delà de cette quantité minimale à atteindre, le bâtiment devra démontrer l’utilisation de matériaux bio-sourcés différents pour le premier niveau alors que pour obtenir le 2ème niveau et le 3ème niveau du label, il est exigé la mise en œuvre d’au moins 2 familles de produits de construction bio-sourcés parmi :

Garde fou de l’usage de ces matériaux, le référentiel s’assure à l’instar des produits de construction dit « conventionnels » que les produits de construction élaborés à partir de matières biosourcées soient conformes à leurs usages dans la construction du bâtiment et répondent aux exigences de qualité attendues (sécurité, performance, confort et santé de l’occupant). Ainsi, chaque matériau devra disposer de FDES ou EPD (ou équivalent) , les matériaux en contact avec l’air intérieur devront être étiquetés A ou A+ pour les émissions de COV, le bois utilisé devra provenir de forêts gérées durablement ou être certifié PEFC ou FSC

De nombreux acteurs et collectivités locales mettent en place leurs politiques publiques de développement des filières locales de production de matériaux biosourcés. Ce label va ainsi permettre de traduire ces politiques par des mesures d’éco-conditionnalité, incitant par là même la mise en œuvre effective de ces matériaux et donc le développement de ces filières.

Une tendance propre au sud de la France

La mise en œuvre des démarches environnementales dans le secteur du bâtiment en France s’est réalisée de manière variée, notamment en Région, où l’on observe, en parallèle de démarches nationales telles que HQE®, l’émergence de référentiels départementaux et régionaux depuis les années 2000. Cette tendance est d’autant plus importante dans le sud de la France, notamment à Lyon avec le référentiel Bureau Durable et sur tout le littoral avec la certification Bâtiment Durable Méditerranéen. Afin de mieux comprendre leurs fonctionnements, nous avons fait un point sur ces deux approches devenus incontournables dans ces régions.

Le Référentiel du Grand Lyon – Bureau Durable

Le Grand Lyon, avec l’appui de l’Agence Locale de l’Energie, a été la première communauté urbaine en France à élaborer son propre référentiel envir

1. Insertion du projet dans son environnement immédiat

2. Procédés et produits de construction

3. Maîtrise des flux

4. Maîtrise des conforts

5. Gestion des nuisances, pollutions et risques

A cela vient s’ajouter la « Gestion de projet et Vie du bâtiment » qui porte sur la gestion de l’opération. Ces thèmes se décomposent en exigences à la fois imposées et souples, dont le respect de ces dernières donne droit à 10 points. Pour appliquer ce référentiel, une opération se doit de respecter toutes les exigences imposées ainsi que 7 exigences souples (pour obtenir 70 points a minima). Simple et court, le référentiel comporte 28 pages et impose des niveaux d’exigence élevés comme c’est le cas de l’énergie où les bureaux doivent atteindre (exigence imposée) le niveau « bâtiment basse consommation renforcé », équivalent à une consommation d’énergie primaire comprise entre 30 et 35 kWhEP/m²SHONRT/an (sujet à modulation) ce qui est supérieur à Effinergie+ (40 kWhEP/m²SHONRT/an).

BDM – Bâtiments Durables Méditerranéens

L’association « Bâtiments Durables Méditerranéens » a été crée en 2008 par un regroupement d’acteurs socio-économiques de l’aménagement, de la construction et d e la réhabilitation pour bâtir durable en Méditerranée. Labellisée Pôle Régional d’Innovation et de Développement Économique Solidaire (PRIDES) par la Région PACA, elle a développé la Démarche Bâtiments Durables Méditerranéens, qui se veut une certification environnementale simple, accessible, exigeante, avec comme atout principal la prise en compte des spécificités du bassin méditerranéen. La démarche concerne des projets de construction neuve ou des projets de réhabilitation pour trois types de bâtiments : la maison individuelle, l’habitat collectif, les bâtiments tertiaires non spécialisés. BDM se décline en six thèmes répartis sur 100 points :

e la réhabilitation pour bâtir durable en Méditerranée. Labellisée Pôle Régional d’Innovation et de Développement Économique Solidaire (PRIDES) par la Région PACA, elle a développé la Démarche Bâtiments Durables Méditerranéens, qui se veut une certification environnementale simple, accessible, exigeante, avec comme atout principal la prise en compte des spécificités du bassin méditerranéen. La démarche concerne des projets de construction neuve ou des projets de réhabilitation pour trois types de bâtiments : la maison individuelle, l’habitat collectif, les bâtiments tertiaires non spécialisés. BDM se décline en six thèmes répartis sur 100 points :

1. Le projet dans son territoire (20 pts)

2. Les matériaux et le chantier (20 pts)

3. Economies et sobriété d’usage (30 pts)

4. Confort et santé à l’intérieur (20 pts)

5. Réussir son projet de BDM (10 pts)

6. Les engagements

Le niveau bronze récompense les projets obtenant de 20 à 49 points, le niveau argent ceux obtenant de 50 à 79 points, et le niveau or ceux obtenant de 80 à 100 points. Chaque thème est décomposé en sous-thèmes qui sont détaillés en moyens obligatoires et optionnels. Par exemple le thème « Economies et sobriété d’usages » comporte entre autre le sous-thème « Energie » qui est détaillé en plusieurs catégories comme par exemple :

Des approches simplifiées en comparaison du HQE®

Les exigences techniques et les systèmes de notation proposés par BDM et Habitat/Bureau Durable, sous forme de points et d’exigences imposées/souples, en comparaisons avec ceux mis en œuvre par la certification HQE®, présentent l’avantage de simplifier la démarche.

En effet le nombre de thématique plus réduit permet une meilleure compréhension des enjeux auprès des professionnels et maîtres d’ouvrage en comparaison des 14 cibles de la HQE®.

Les méthodes d’évaluation de performance sont plus spécifiques et adaptées aux contextes climatiques de ces régions. Néanmoins les seuils de performance semblent tout aussi contraignants ce qui permet de garantir une qualité environnementale élevée.

Les coûts administratifs associés, qui sont moindres que ceux de HQE®, offrent également la possibilité à des projets d’envergure plus modeste de pouvoir afficher une qualité environnementale reconnue.

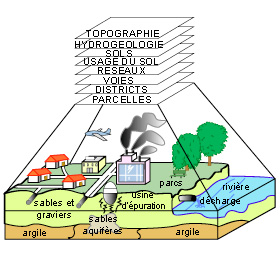

Depuis fin 2013, le pôle urbanisme durable de LesEnR exploite un outil SIG (Système d’Information Géographique) permettant de cartographier les atouts et contraintes des sites et les enjeux des projets urbains. Cette approche systémique par la cartographie apporte une nouvelle approche de l’urbanisme durable.

2013, le pôle urbanisme durable de LesEnR exploite un outil SIG (Système d’Information Géographique) permettant de cartographier les atouts et contraintes des sites et les enjeux des projets urbains. Cette approche systémique par la cartographie apporte une nouvelle approche de l’urbanisme durable.

Un SIG qu’est-ce que c’est ?

La définition française du Système d’information Géographique (SIG) est un "ensemble de données repérées dans l'espace, structuré de façon à pouvoir en extraire […] des synthèses utiles à la décision" (Michel Didier, 1990). En pratique, un SIG est un logiciel informatique qui permet de visualiser plusieurs types d'objets géographiques qui sont organisés en thèmes et que l'on affiche souvent sous forme de couches. Ces couches contiennent des objets de même type (routes, bâtiments, cours d'eau, limites de communes, entreprises,...). A chacun de ces objets sont associées des informations descriptives (nom, localisation, superficie, etc.).

L’open Data pour la démocratisation et le partage des données géographiques

La mise à disposition progressive des données publiques, de plus en plus fiables et diversifiées, de la part des Etats, des collectivités, des organismes privés et associatifs a permis le développement accru des SIG dans différents secteurs d’activité. L’obligation de la diffusion des données environnementales renforce la disponibilité des données liées aux thématiques de développement durable. Parallèlement, le développement de logiciels Open sources, de plus en plus performants et continuellement enrichis par la production d’extensions et de mises à jour gratuites a décuplé les possibilités d’analyses spatiales. Fort de ces avancées, LesEnR a décidé d’exploiter un outil SIG au service de son expertise en urbanisme durable.

Une plus value dans l’exercice de notre métier

L’utilisation la plus intuitive d’un système d’information géographique est la représentation cartographique. En effet, un SIG permet de produire des cartes de façon automatique, pour percevoir les relations spatiales entre les objets par le biais de la visualisation des données sur les écrans des ordinateurs, sous formats exportables. Un SIG permet donc de comprendre un territoire, à travers ses données physiques (nature des sols, climat,…) mais aussi économiques et sociales (répartition de la population, localisation des zones d’activités, évolution des espaces urbanisés, flux pendulaires, ...). Mais plus encore, il est possible d’effectuer un grand nombre d’opérations spatiales permettant d’obtenir des informations issues de la mise en relation des attributs des objets. Par exemple, sur la thématique de la mobilité, un SIG offre des fonctionnalités d’opérations spatiales telles que la quantification des flux routiers par le croisement des données de circulation et des données de voiries. Le SIG permet ici d’anticiper des phénomènes de congestions ou de transferts de flux dans le cadre d’un projet. Un logiciel SIG offre aussi la possibilité d’effectuer des études d’accessibilité, par la réalisation d’isochrones, permettant de comprendre la distance réelle entre un point et sa zone d’attractivité. Le SIG est un véritable outil d’aide à la décision permettant notamment d’évaluer la desserte d’un territoire par les transports en commun.

Carte d’accessibilité des aéroports finlandais – plugin GRASS – QGIS Planet

Un SIG offre de multiples fonctionnalités, permettant de travailler sur de nombreuses thématiques de l’urbanisme durable : modélisation des risques d’inondation, calcul des taux de rejet d’eau pluviale en vue du dimensionnement des collecteurs, détermination de la fréquence de collecte des déchets nécessaire lors de la réalisation d’une opération d’aménagement, etc. Un SIG permet par ailleurs d’effectuer des hypothèses afin de prévoir l’évolution des territoires, en intégrant volontairement des variables. Par exemple, il est possible de se poser la question : « Et si dans 20 ans les précipitations augmentent de x mm et la température augmente de x °C, comment vont réagir les cultures ? » Un logiciel SIG permettra de représenter sur une carte les déplacements des zones de culture, et ainsi à la collectivité de lancer une démarche d’acquisition foncière. Dans un contexte plus urbain, des hypothèses de densification urbaines permettent d’anticiper l’implantation des futurs équipements nécessaires aux populations.

Les développements engagés pour l’approche Urbanisme Durable par LesEnR

Le SIG est donc aujourd’hui un outil indispensable à un bon diagnostic territorial et il offre de nouvelles perspectives de collaboration et de partage des données. Enrichies par les professionnels de nos métiers, ces données pourront être réutilisées dans le cadre d'autres études, dans une logique d’amélioration continue et de capitalisation des connaissances.

En développant une couche d’information, de simulation et de représentation des thématiques Développement Durable des projets urbains, LesEnR spatialise désormais, au sein de son SIG, les atouts et contraintes des sites et les enjeux de territoire permettant ainsi par superposition aux projets urbains et leur simulation de maîtriser les objectifs de Développement Durable. Cette approche cartographique qui permet d’associer différentes thématiques très rapidement permet une lecture systémique des projets.

Associée à une représentation didactique des thématiques de Développement Durable, la lecture des projets et l’importance des actions mises en place deviennent désormais plus accessibles aux Maîtres d’Ouvrages et collectivités.

Depuis 1979, Observ’ER (Observatoire des énergies renouvelables) se situe à l’interface des questions de l’énergie, de l’environnement et du développement. Cette association à but non lucratif d’intérêt général surveille, informe et propose des solutions mais quantifie et qualifie également les progrès des sciences, des techniques et de l’industrie dans chacune

Cette année et pour la quatrième année, Observ’ER publie son baromètre des énergies renouvelables électriques en France. Toutes les filières de production sont analysées à travers un ensemble d’indicateurs énergétiques, socio-économiques et industriels.

Ce baromètre propose, pour chacun des secteurs étudiés, une lecture dynamique de leur développement récent à la lumière des objectifs de puissance et/ou de production supplémentaires à mettre en oeuvre au cours des années à venir.

L’ensemble de ces éléments constitue un panorama complet et actualisé de l’état de structuration des secteurs électriques renouvelables en France avec en particulier un focus sur :

Ce baromètre est disponible en format électronique sur le site d’Observ’ER.

Depuis 3 ans, l’Association HQE s'est fixée comme objectif de proposer à travers le projet "HQE Performance" un cadre de référence pour évaluer dans une perspective de développement durable la performance de tous les types de bâtiments en neuf, en rénovation, comme en exploitation.

l’Association HQE s'est fixée comme objectif de proposer à travers le projet "HQE Performance" un cadre de référence pour évaluer dans une perspective de développement durable la performance de tous les types de bâtiments en neuf, en rénovation, comme en exploitation.

Dans ce contexte, l’association lance un appel à « Test HQE Performance Acoustique » dont l’objectif est d’expérimenter de nouvelles méthodes d’évaluation acoustique à l’échelle d’un bâtiment pour faciliter la lisibilité de la performance acoustique du bâti par l’usager et les différents acteurs du bâtiment, via un affichage simple et scientifiquement fondé.

En effet, si l’évolution des réglementations améliore depuis quelques années intrinsèquement la qualité acoustique au sein d’un bâtiment, elles ne fixent trop souventque des exigences relatives à l’isolation acoustique entre locaux, vis-à-vis de l’extérieur et des parties communes sans véritablement prendre en compte les activités propres à chaque local.

Les buts poursuivis par le « Test HQE Performance Acoustique 2014 » sont ainsi :

Si la constitution du dossier technique (description bâtiment, mesures acoustiques …) restent à la charge de la Maitrise d’Ouvrage, l’association permettra de bénéficier de l’affichage des performances acoustiques de votre bâtiment calculées à partir des trois méthodes expérimentales d’évaluation acoustique des bâtiments développées respectivement par Cerqual, le Cinov Giac et le CSTB.

Les candidatures doivent être déposée avant le 31 mai 2014. Les acteurs inscrits auront ensuite jusqu’au 15 octobre 2014 pour réaliser le test et remettre leur dossier technique à l’Association HQE pour un premier retour d'expérience en mars 2015

Télécharger la plaquette d’appel à test HQE Performance Acoustique 2014.

L’Etat franç ais, ainsi que les 54 autres Etats membres du Programme Paneuropéen sur les Transports, la Santé et l’Environnement (PPE-TSE) ont adopté le mardi 15 avril 2014 la déclaration de Paris, visant à poursuivre les engagements initiés dans la déclaration d’Amsterdam de 2009.

ais, ainsi que les 54 autres Etats membres du Programme Paneuropéen sur les Transports, la Santé et l’Environnement (PPE-TSE) ont adopté le mardi 15 avril 2014 la déclaration de Paris, visant à poursuivre les engagements initiés dans la déclaration d’Amsterdam de 2009.

Cette déclaration a été adopté en France par Mme Touraine, Ministre des Affaires sociales et de la Santé et M. Cuvillier, Secrétaire d'Etat chargé des Transports, de la Mer et de la Pêche ; ainsi que Mme Jakab de l’OMS ; et Mme Molnar et M. Keiner de la CEE-ONU.

Les pays membre s du PPE-TSE ont réaffirmé leur volonté de poursuivre les quatre actions décidées lors de la déclaration d’Amsterdam de 2009 et adopté une cinquième action : « Articuler les politiques d’urbanisme et d’aménagement du territoire avec les objectifs en matière de transports sains et respectueux de l’environnement ».

s du PPE-TSE ont réaffirmé leur volonté de poursuivre les quatre actions décidées lors de la déclaration d’Amsterdam de 2009 et adopté une cinquième action : « Articuler les politiques d’urbanisme et d’aménagement du territoire avec les objectifs en matière de transports sains et respectueux de l’environnement ».

Le Programme paneuropéen se concrétise notamment par :

Le Programme paneuropéen sera mis en œuvre sur la période 2014-2020. A terme, une cinquième réunion de haut niveau sera organisée entre les membres, afin de mesurer les progrès accomplis et fixer les objectifs à venir.

Retrouvez La déclaration de Paris dans son intégralité.

Définition

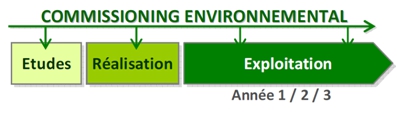

Le « Commissioning Environnemental » est une nouvelle prestation de service qui se focalise sur le contrôle et la garantie d’atteinte des performances environnementales en exploitation.

Elle se base sur un processus d’assurance qualité qui permet de faire face aux nombreux écarts observés sur des opérations à haute qualité environnementale (certifiées et non certifiées) entre :

Le Commissioning Environnemental s’inscrit ainsi dans une démarche de contrôle et d’amélioration de l’accompagnement des maîtres d’ouvrage pour l’application de démarches de qualité environnementale sur leurs patrimoines.

Inspiré du Commissioning qui est déjà une pratique courante dans la construction navale, minière et industrielle sur des thématiques techniques ciblées, le Commissioning Environnemental intègre l’ensemble des thématiques techniques liées à l’impact environnemental et aux consommations de l’ouvrage considéré ainsi que du confort des occupants. Ceci permet d’avoir constamment une approche globale du bâtiment, clés de voute d’une approche environnementale efficace, simple et optimisée.

L’importance de cette démarche est telle qu’elle est devenue nécéssaire pour être conforme aux niveaux d’excellence des certifications HQE® et surtout LEED et BREAM qui requierent une mission de commissioning en réponses à certaines exigences.

Son application

Le périmètre d’application du commissioning environnemental est adaptable en fonction des contextes et souhaits de la maîtrise d’ouvrage.

A minima, cette prestation s’applique lors de la réception des équipements et durant l’année de parfait achèvement. Elle se base des phases de tests programmées à des étapes clés dans la mise en service et lors de la première année d’exploitation pendant la saison hivernale et estivale qui concerne les systèmes de générations et leurs régulations suivants :

Elle peut s’étendre sur toute la durée des étapes de la programmation, de conception, et de construction ainsi sur les 5 premières années de service. La méthodologie : une équipe d’experts complémentaires gérée par un interlocuteur unique

La méthodologie : une équipe d’experts complémentaires gérée par un interlocuteur unique

Pour couvrir l’ensemble des thématiques techniques liées aux performances environnementales de l’exploitation d’un ouvrage, il est nécessaire de mettre en place une équipe d’experts et de partenaires complémentaires habitués à travailler ensemble sur des opérations exemplaires.

L’ensemble est géré par un « Agent de Commissioning », unique interlocuteur de la maîtrise d’ouvrage qui est responsable de la coordination des équipes et de la définition des besoins. Il déclenche les missions lors des étapes clés du projet et synthétise les résultats obtenus afin de simplifier les procédures.

Conscient de l’impact de ce nouveau métier sur la qualité finale du bâtiment, de son exploitation, et au final de son excellence environnementale, LesEnR, a souhaité capitalisé son expérience en ce domaine pour en faire une activité complémentaire à la construction durable : le Commissionning Environnemental dont vous trouverez ci-joint une plaquette récapitulative.

Les BREEAM Awards ont lieu chaque année et récompensent les opérations certifiées BREEAM l’année précédente ayant obtenu les meilleurs scores.

Pour pouvoir prétendre à un Breeam Award, une opération doit être livrée et avoir terminé le processus de certification en ayant atteint a minima le niveau « Excellent » et en démontrant son exemplarité pour chacun des thèmes à chaque phase du projet.

Pour pouvoir prétendre à un Breeam Award, une opération doit être livrée et avoir terminé le processus de certification en ayant atteint a minima le niveau « Excellent » et en démontrant son exemplarité pour chacun des thèmes à chaque phase du projet.

Cette année, les français se sont distingués dans les catégories « BREEAM Retail » pour le centre commercial So Ouest à Levallois-Perret (92) niveau « Excellent » et « BREEAM In-Use » pour le centre commercial Cite Europe à Calais (62) niveau « Outstanding ».

Retrouvez ici les projets primés aux BREEAM Awards 2014

L’arrêté du 7 janvier 2013 prévoyant une majoration de 5 à 10 % sur le tarif de rachat pour les installations solaire photovoltaïque inférieures à 100 kW et dont les composants étaient originaires de l’union Européenne a été supprimé par le Conseil Supérieur de l’Energie, le 12 mars dernier.

Cette mesure avait été proposée fin 2012 par le SER, en vue d’aider les professionnels de la filière.

En mars 2013, deux mois après son entré en vigueur, la Commission Européenne avait considéré que les mesures prises par la France via ce dispositif constituaient des restrictions quantitatives à l’importation, mesures interdites par l’article 34 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE).

Néanmoins, pour ne pas mettre en péril les projets avancés, ceux ayant effectué une demande de raccordement avant le 10 mars 2014 continueront à bénéficier de cette majoration.

Le SER SOLER (syndicat des énergies renouvelables), va formuler prochainement des propositions visant à permettre le maintien d’une activité sur ce segment (9 -100 kW) sans augmenter les niveaux de tarifs de rachat.

Jean-Louis Bal et Arnaud Mine, respectivement Président du SER et Président de SER-SOLER ont déclaré « si le Gouvernement se devait de régulariser la situation après l’injonction de la Commission Européenne et qu’il a pris soin d’éviter tout effet rétroactif, il est urgent de réfléchir à une refonte du soutien sur la gamme de puissance 9 kW à 100 kW pour permettre de tenir les engagements gouvernementaux en termes de volume annuel raccordé. Le SER va faire des propositions dans ce sens ».

La Cité Régionale de l’Environnement, située à Pantin, baptisée Bonne Energie, fait office d’une grande première dans le paysage des bâtiments consacrés aux activités tertiaires, avec des choix stratégiques tournés vers l’autoconsommation.

Développé par l’agence PRD, ce bâtiment de 5 800 m² est un cumul de performances énergétiques (Bâtiment à énergie positive et autoconsommation). Certifié HQE (Haute Qualité Environnemental) et labellisé BREEAM very Good, il s’est vu décerner la médaille d'Or du tout nouveau Barème Carbone® et vise le label BEPOS.

Pour atteindre ces performances, les concepteurs se sont appuyés sur 4 piliers :

Outre la performance énergétique du bâtiment, de réels travaux ont été mené, notamment sur le confort des occupants, une architecture soignée, en adéquation avec la ville et le respect de l’environnement, à un prix convenable.

Autoconsommer sa production photovoltaïque est une pratique qui est vouée à se démocratiser. L’augmentation du prix de l’électricité rend la production photovoltaïque de plus en plus compétitive.

Concernant le bâtiment Bonne Energie, le courant généré est autoconsommé par les équipements du bâtiment (éclairage, équipements informatiques). Le principal inconvénient de cette technique est l’aspect instable de la production. Au vue des chiffres prévisionnels quand à la production photovoltaïque de 46.9 kWhep/m².an (suivant le calcul réglementaire) et ceux liés à consommation de 50.3 kWhep/m².an (consommations pour les postes de consommation réglementaire RT 2005), le bâtiment est en mesure de tout consommer. Et pourtant, on estime que seul 80 % de la production photovoltaïque du bâtiment sera consommée in situ.

En effet, le profil de consommation ne correspond pas toujours aux profils de production.

N’ayant pas de moyen de stockage, Bonne Energie est équipé d’un parking où le surplus est stocké dans les piles des voitures électriques disponibles en auto partage.

Ce nouveau type de consommation, qui a d’ailleurs fait l’objet d’une dérogation EDF pour que l'énergie produite par les 800 mètres carrés de panneaux photovoltaïques installés sur son toit ne soit pas réinjectée dans le réseau mais auto-consommée, est le témoignage d’un secteur en pleine mutation.

Récemment, Axun, société experte en onduleurs photovoltaïques, a créé le site autoconsommer.com dont l’utilité est de guider les installateurs dans la filière photovoltaïque en anticipant les arnaques et les dérives.

Alors que l’Ile-de-France sort d’un récent épisode de pollution, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) précise, lors d’une conférence de presse à Genève le 24 mars 2014, les résultats de son étude sur la pollution atmosphérique : plus de 7 millions de morts sont attribuables aux effets des pollutions de l'air extérieure et domestique en 2012, soit 12,5% des décès dans le monde.

Selon le Dr Maria Neira, directrice du département de la santé publique à l'OMS, « la pollution de l'air est désormais le facteur environnemental le plus important affectant la santé dans le monde ». « Globalement, plus de 7 millions de morts sont attribuables aux effets des pollutions de l'air

3extérieure et domestique, et les régions de l'Asie et du Pacifique sont les plus touchées », indique l'OMS.

Plus de la moitié des décès dans le monde en 2012 (54%) sont liés à la pollution de l'air domestique, notamment les fumées et émanations liées aux appareils de cuisson, chauffés au bois ou au charbon, ou les instruments de chauffage. Le reste est conséquence de la pollution de l’air extérieur.

Au-delà des chiffres alarmants, la question est de savoir comment faire évoluer les pratiques et les moyens utilisés au quotidien par les particuliers comme les grands groupes industriels, et ayant un impact direct sur l’émission de polluants et particules fines. Quelle source énergétique utiliser dans les pays où le charbon est encore présent ? Quelles mesures prendre pour limiter les particules produites par les chauffages au bois, alors même que la biomasse est en plein développement ? Les mesures prises dans le domaine des transports (circulation alternée, gratuité des transports, …) sont-elles suffisantes ? Quelles sont les politiques globales à porter ? …

Autant de problématiques que de mesures pérennes et efficaces à entreprendre pour le bien-être et la santé de tous, alors que l’OMS classe aujourd’hui la pollution de l’air cancérigène.

L'OMS prévoit de compléter cette étude avec la publication d’un classement du niveau de pollution atmosphérique dans 1600 villes dans le monde, d’ici fin 2014.

Retrouvez aussi notre dernier article sur les mesures recommandées par le Groupe de travail « Indicateurs santé– confort » sur la qualité de l’air intérieur dans les bâtiments.

Page 23 sur 51