Vizea île de France

Vizea Sud-Est

Vizea Grand-Ouest

Vizea Sud-Ouest

Après le succès de la promotion 2023-2024 qui vient de s'achever (voir ci-dessous), Vizea est fière d'accompagner pour la deuxième année d'affilée la région Ile-de-France pour son Programme Codev transition écologique et énergétique, destiné aux entreprises qui souhaitent réduire l'impact environnemental de leur activité.

Nos expert·es en transition environnementale des entreprises auront le plaisir de préparer le contenu des différentes sessions, ainsi que d'animer les nombreux moments d'échange.

Depuis 2022, les TPE-PME ayant reçu une aide de la région Île-de-France peuvent participer à un programme de sensibilisation et d’accompagnement collectif dédié à la transition écologique et énergétique (Codev), entièrement financé par la région. Ce programme mêle enseignements théoriques, partages d'expérience et ateliers de réflexion.

Quels objectifs ?

Les candidatures sont ouvertes à partir du 3 juin et jusqu'au 5 septembre 2024. Le dispositif collectif pris en charge à 100% par la région Île-de-France démarrera fin septembre 2024.

(Remise des diplômes - Photo région Île-de-France)

L'accompagnement de la 2ème promo du Codev Transition écologique de la région IDF touchait à sa fin le 16 mai 2024. Une dernière session en présence d'Alexandra Dublanche, Vice-Présidente de la région Île-de-France, chargée de la Relance, de l'Attractivité, du Développement économique et de l'Innovation, qui a remis les diplômes aux participant·es.

Durant 7 sessions de formations réparties sur 10 mois, les expert·es en transition environnementale de Vizea ont accompagné les entreprises sur des thémathiques variées (économie circulaire, business model durable...) avec une présentation des différentes réglementations et des retours d'expérience inspirants très appréciés.

Une expérience collaborative passionnante qui s'est révélée extrêmement productive, de la sensibilisation à la transition en passant par la mise en place d'une feuille de route avec des actions concrètes et adaptées à chaque entreprise.

Voici quelques exemples d'actions :

(Un des ateliers proposé par nos expert·es en transition environnementale des entreprises)

Témoignages ⭐⭐⭐⭐⭐

Anne Matsuda (CSR Director - Gojo Europe) « Merci beaucoup pour l’animation et le contenu. Je repars avec des outils et une ébauche de plans d’action ! »

Fatou Dao (Responsable qualité et Affaires réglementaires - Cryopal) : « Le programme a répondu a nos attentes et nous a permis de construire notre roadmap »

Christophe Ploux (Directeur Général - HRS) « Belle énergie et engagement dans les feuilles de route »

Paul de Sulauze (Co-fondateur - Les Empotés) « Je recommande complètement le programme ! Il y a des interactions avec des entreprises aux modèles totalement différents et dans différents secteurs, c'est sûrement l'une des grandes forces »

Création : 22 mai 2024

Écrit par Chloé Pierre

Ce 2 janvier 2023, l’Etat rendait publique ses engagements pour la croissance verte. En 2015 déjà, c’était la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte qui était publiée au Journal Officiel.

On en entend de plus en plus parler, mais qu’est-ce que la croissance verte ? Comment se distingue-t-elle du développement durable ? Une croissance verte permettrait-elle de respecter les engagements de l’Accord de Paris pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et ainsi conserver un monde habitable ?

La notion de Développement durable apparait pour la première fois en 1987 par la commission Brundtland (ONU) pour succéder à l’écodéveloppement proposé par Sachs (Sachs, 1980). Il esquisse un modèle avec une économie politique au service d’une équité sociale, dans lequel une réflexion sur « la nature des besoins que viennent satisfaire les richesses créées, la distribution de ces dernières et leur impact sur l’environnement tout au long de leur cycle de vie » est menée (Figuière, 2019). Mais sans doute trop radical pour la pensée de l’époque, l’écodéveloppement ne sera pas repris par les milieux économiques et politiques.

Par la suite, le développement durable a été largement repris depuis son officialisation lors du Sommet de Rio en 1992. Il se présente généralement comme un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations à répondre aux leurs (Brundtland 987). Autrement dit, un développement économiquement efficace, socialement équitable et écologiquement soutenable.

C’est la relative ambiguïté de la définition qui explique son adoption par un grand nombre d’organismes (entreprise, établissements publics, Etat, etc.). Arbitrer entre les enjeux économiques, sociaux et environnementaux, très souvent contradictoires, n’est pas chose aisée.

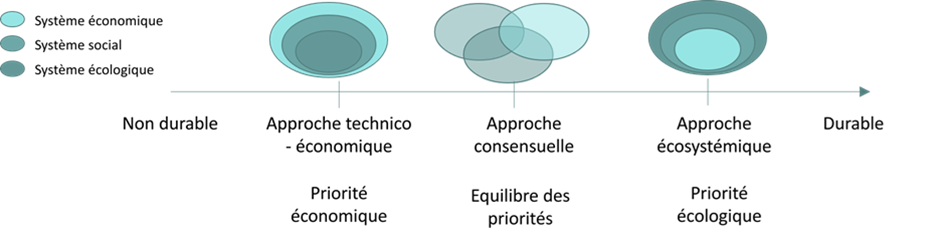

Pour mieux comprendre les positions des différents agents sur ce sujet, il convient de se poser la question de la perspective de la durabilité. Boutaud, docteur en science de l’environnement et chercheur au CNRS, résume les perceptions des approches du développement durable :

L’approche technico-économique - durabilité faible - assume qu’il n’y a pas de protection de l’environnement, ni de protection sociale, sans une base économique forte. C’est la vision néoclassique adoptée par une majorité d’acteurs actuellement. De l’autre côté de l’échelle de durabilité, l’approche écosystémique - durabilité forte - insiste sur la non-pérennité du système humain sans prise en compte des capacités du support écologique. Ce sont plutôt les associations écologistes et certaines ONG qui vont revendiquer cette approche. Enfin une approche plus consensuelle cherchant l’équilibre entre ces priorités sera notamment adoptée par certaines administrations ou collectivités publiques.

Ainsi, cette large adoption du développement durable semble relever de perceptions radicalement différentes de celui-ci. Devenu polysémique, ce concept est interprété de très nombreuses manières. Voyons dans quelle approche se situe la croissance verte et quel serait son impact à moyen terme.

L’économie mondiale se mesure à l’aune du PIB, c’est-à-dire à la valeur ajoutée marchande de tous les biens et services créés par tous les agents privés et publics sur un territoire pendant une année donnée. Il y a croissance économique lorsqu’il y a augmentation du volume de ces productions d’une année sur l’autre.

PIB et croissance: les indicateurs rois

La croissance verte est définie par l’OCDE comme « la promotion de la croissance économique et du développement, tout en veillant à ce que les actifs naturels continuent de fournir les ressources et services environnementaux dont dépend notre bien-être ». Volet économique du Développement Durable et largement promue par l’OCDE, elle est maintenant largement adoptée par les puissances mondiales.

La croissance verte cherche à favoriser une croissance économique compétitive, mais en tendant à inclure l’environnement et les problématiques sociétales dans la pratique. Dans la publication « Vers la croissance verte » de l’OCDE, plusieurs leviers sont présentés :

Les outils présentés suivent les mêmes fondements idéologiques que le capitalisme actuellement dominant dans le monde économique. La croissance verte s’inscrit donc dans l’approche de durabilité faible ou technico-économique (pas d’écologie ni de social sans économie). Le postulat est le suivant : la croissance permet de dégager des surplus économiques, qui permettent d’améliorer le niveau de vie, la protection sociale et d’assurer le développement.

En considérant cette hypothèse comme vérifiée dans le passé, les partisans de la croissance verte en déduisent qu’elle doit s’appliquer à l’avenir, en réduisant cependant les aspects néfastes qu’elle a sur l’environnement. Alors que six des neuf limites planétaires ont été franchies (les deux dernières en 2022), le concept de croissance verte est-il le bon à adopter ? Dans quelle direction orienter les modèles d’activités des acteurs économiques pour plus de soutenabilités ? Ces enjeux seront discutés dans notre prochain article sur la croissance verte.

Sachs, I. (1980). Stratégies de l’écodéveloppement. Éditions de l’Atelier (programme ReLIRE). https://doi.org/10.3917/ateli.sachs.1980.01

Figuière, C. (2019). L’écodéveloppement, le développement durable autrement. The Conversation. https://theconversation.com/lecodeveloppement-le-developpement-durable-autrement-114377

https://www.insee.fr/fr/metadonnees/definition/c1644

Boutaud, A. (2005). Le développement durable : penser le changement ou changer le pansement ? : bilan et analyse des outils d’évaluation des politiques publiques locales en matière de développement durable en France : de l’émergence d’un changement dans les modes de faire au défi d’un changement dans les modes de penser. Sciences de l’environnement. Ecole Nationale Supérieure des Mines de Saint-Etienne ; Université Jean Monnet – Saint-Etienne.

45 Etats dont les Etats-Unis, le Japon, le Mexique, le Canada, et la Communauté Européenne signent la Déclaration sur la croissance verte lors de la réunion du Conseil au niveau des Ministres le 25 juin 2009 à l’OCDE. La France l’a inscrite dans sa Loi Transition Energétique pour la Croissance Verte (LTECV).

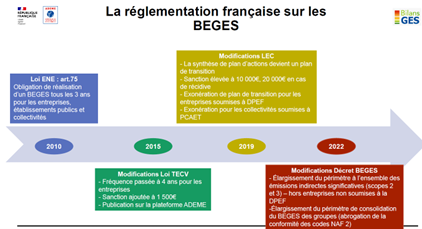

Afin d’aider les entreprises à être toujours plus ambitieuses, la réglementation carbone évolue en 2022 selon 3 points principaux détaillés dans le présent article.

Par le passé plusieurs Bilan d'Emissions de Gaz à Effet de Serre (BEGES) devaient être réalisés pour un même groupe si les SIREN étaient différents, ce qui ne facilitait pas, économiquement et en termes d'organisation, le lancement des BEGES.

A partir de 2023, le périmètre organisationnel des BEGES est modifié : L’ensemble des établissements sera pris en compte pour un même BEGES même si les SIREN sont différents.

Une entreprise peut ainsi déclarer les résultats consolidés à l’échelle de l’ensemble de ses établissements et filiales pour une stratégie commune.

Source : ADEME

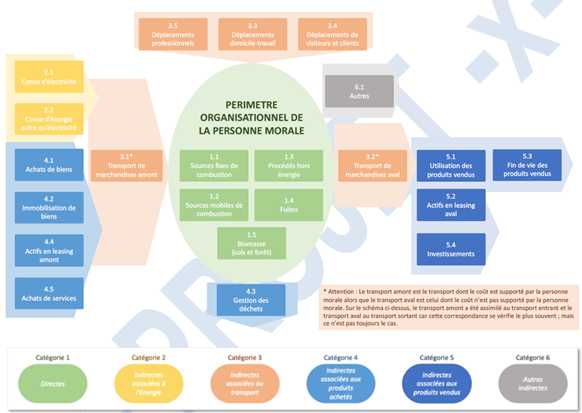

Les émissions de gaz à effet de serre d’une organisation peuvent être :

Pour suivre plus finement ces émissions, les BEGES sont segmentées en trois catégories (dites "scopes") :

Avant 2023 le scope 3 n’était pas obligatoire.

Le décret 2022 modifie le périmètre opérationnel de manière à comptabiliser les émissions de GES selon un périmètre élargi (scope 1, 2 et 3).

Par exemple, en 2023, si une entreprise a une partie de ses émissions générées par ses achats ou la logistique, elle aura l’obligation de calculer ces émissions ce qui n’était pas le cas avant la révision du décret.

La nouvelle méthode bilan carbone redéfinit également le périmètre selon 6 catégories, qui couvrent les anciens scopes 1, 2 et 3. La réorganisation des catégories d’émissions proposée est la suivante :

Source : ADEME

Il devient obligatoire de déclarer les 6 catégories en intégrant les émissions significatives. Leur significativité est évaluée par les critères suivants :

Pour rappel, l’obligation de dépôt concerne les structures suivantes :

La LEC prévoit un renforcement du plan d’action en plan de transition, plus précis sur les moyens et actions. Il devient ainsi obligatoire de proposer un plan d'actions :

Enfin, la réglementation inclut une augmentation du plafond de sanction de 1 500 € à 10 000 € voire 20 000 € en cas de récidive.

Pour plus d'informations :

Longtemps perçue comme une démarche facultative lors du développement d’un produit ou d’un service, l’éco-conception doit désormais s’inscrire dans le cœur des méthodes de travail des entreprises. Source d’innovation, de résilience et de gain en compétitivité, l’éco-conception a tout pour plaire. Qu’est-ce que l’éco-conception ? Quelle démarche suivre ? Quelles subventions ? Réponses à toutes ces questions ci-dessous.

Une démarche d’écoconception vise à prendre en compte l’environnement dans la conception et le développement de produits et de services. Cela revient à concevoir en toute connaissance des impacts environnementaux, en adoptant une démarche de compromis entre les contraintes techniques, règlementaires, commerciales et environnementales. L’éco-conception a pour objectif la réduction des impacts environnementaux tout au long du cycle de vie du produit, à service rendu au moins équivalent.

La démarche d’écoconception est une analyse croisée selon deux axes :

Approche cycle de vie (ACV): ce sont toutes les étapes de la vie du produit qui sont prises en compte (extraction des matières premières, fabrication, transport, distribution, utilisation, fin de vie et valorisation)

Représentation graphique des phases du cycle de vie – Source : Vizea

Exemples d’impacts environnementaux considérés – Source : Vizea

La norme ISO 14 062 – Management environnemental présente l’intégration des aspects environnementaux dans la conception et le développement de produit. Les démarches d’éco-conception pour objectif d’être complétement intégrés par les équipes de développement. Néanmoins il est conseillé de s’accompagner d’experts en développement durable lors de la réalisation des premières démarches.

Le processus d’éco-conception se décline généralement en 6 étapes principales :

Selon les besoins et les ambitions de la démarche, différents niveaux de maturité sont accessibles. De l’amélioration progressive de produits existants (A) au concept à fonctionnalités identiques mais largement modifié (B). L’étape finale peut consister à la définition d’un nouveau concept (C), comme le passage d’une logique produit à service par exemple (étape initial menant à l’évolution du modèle d’activité de l’entreprise).

L’éco-conception permet donc la recherche d’un compromis entre performance, faisabilité, impacts environnementaux et coûts. Néanmoins les aspects sociaux et sociétaux ne sont pas pris en compte dans les démarches d’éco-conception classiques. Dans le cadre d’une démarche de développement durable ou d’une stratégie RSE, il est possible d’évaluer l’empreinte socio-économique d’un produit ou d’un service.

L’ACV sociale permet d’identifier les impacts sociaux et sociaux-économiques générés ou attendus à chaque étape du cycle de vie. Tout comme l’approche cycle de vie, ce bilan est effectué en considérant 5 types de parties prenantes et 6 catégories d’impacts :

|

- Communautés locales - Salariés - Fournisseurs et partenaires - Consommateurs - Grand public

|

- Santé et Sécurité - Gouvernance - Conditions de travail - Droits humains - Répercussions socio-économiques - Héritage culturel |

L’intégration de l’ACV sociale dans une démarche d’éco-conception permet d’évaluer les risques et bénéfices socio-économiques associés au nouveau concept, d’accompagner la conception de produits responsables et de communiquer auprès des parties prenantes.

Dans le cadre du Plan de relance, l’ADEME bénéficie d’une enveloppe de 35 millions d’euros sur les deux prochaines années pour faciliter les mises en transition. Quelque soit la maturité de la démarche d’éco-conception, des subventions et aides à l’investissement sont accessibles aux TPE et PME :

En complément, le Fonds Economie Circulaire peut aussi être utilisé par les acteurs économiques. Au total, les aides proposées par l’ADEME sont multipliées par quatre par rapport aux années précédentes.

L’ADEME propose de nombreuses aides à l’éco-conception, notamment via le Plan de Relance

Dans le cadre d’une démarche d’amélioration continue et pour s’engager pleinement dans le nécessaire développement durable, une entreprise doit identifier les enjeux environnementaux de ses produits et services pour cibler les leviers d’actions. Outre les gains environnementaux, l’écoconception est un levier de création de valeur permettant d’améliorer le produit ou service, grâce un facteur différenciant et permet de fédérer les équipes autour d’un projet porteur de sens.

ADEME :

Pôle éco-conception :

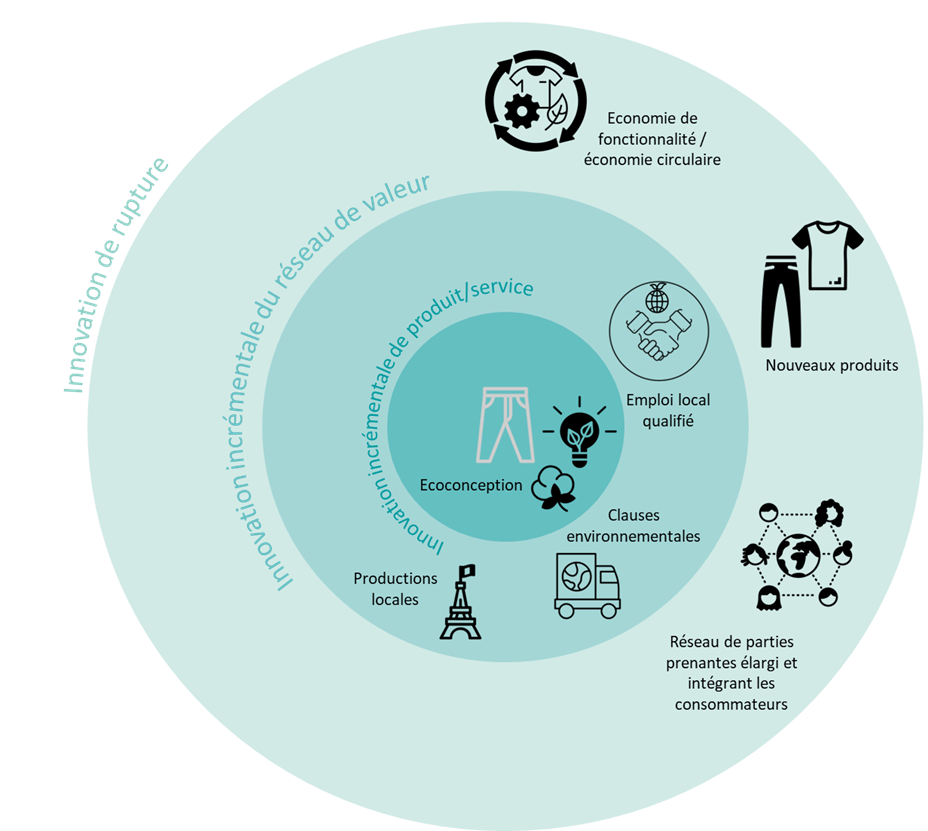

Notre contexte économique, environnemental et sociétal démontre aujourd’hui une nécessaire course à l’innovation selon un modèle plus soutenable pour les entreprises. Cependant l’innovation peut sembler inaccessible à certaines d’entre elles. Il convient ainsi, une fois l’innovation soutenable définie (cf. article Innover en faveur d’un développement soutenable : Qu’est-ce que l’innovation soutenable ?) de s’intéresser aux différentes manières d’innover pour les entreprises.

Notre précédent article proposait une définition de ce que peut être un business model soutenable. L’innovation soutenable du modèle économique d’une entreprise s’évalue ainsi d’après notre approche selon l’intégration et l’articulation de quatre dimensions : l’attractivité, la rentabilité, la performance environnementale et la création d’emplois, partenariats.

Mais ces différentes dimensions peuvent être intégrées de manière plus ou moins radicales, sous une forme de gradation, de transition de l’innovation soutenable.

Cette progression fait l’objet de notre approche pas à pas de la Transition Environnementale des Entreprises.

Il est important de considérer que toutes les entreprises ne sont pas égales face à la possibilité d’innover que ce soit d’un point de vue économique ou de la capacité à prendre un risque élevé. Nous concevons l’innovation soutenable comme une transition à adopter en fonction de ses moyens initiaux et de s’appuyer sur cette base pour définir une trajectoire permettant de revoir continuellement ses ambitions à la hausse. Cette trajectoire s’inscrit ainsi dans une démarche pas à pas de l’innovation de business model.

Le premier niveau de l’innovation soutenable consiste à reconsidérer le produit ou le service vendu par l’entreprise et chercher à le rendre plus « responsable ». Reprenons l’exemple fil conducteur de notre article sur l’innovation soutenable : une entreprise de production de jeans. Le premier pas pour cette entreprise consistera à travailler sur l’éco-conception (conception plus environnementale) de ses pantalons. En utilisant des matériaux moins impactant pour l’environnement, plus durables, en redéfinissant les process pour qu’ils consomment moins de flux (eau, énergie, intrants), etc.

Le jean produit sera alors plus attractif de par son estampillage « moins impactant pour l’environnement ». L’entreprise devra bien évidemment s’assurer de sa rentabilité financière, mais s’affranchira d’une vulnérabilité de court terme relative à l’évolution des normes de plus en plus contraignantes par exemple. D’un point de vue environnemental, l’impact est mesurable sur le produit lui-même par une utilisation plus sobre des ressources et le choix de matériaux plus durables. Enfin, ce modèle impliquera l’intégration de nouvelles compétences internes en développement soutenable.

2. Un deuxième pas : l’innovation incrémentale d'une organisation, d'un réseau de valeur

Pour aller plus loin sur notre exemple, le deuxième pas permettra à l’entreprise de prendre du recul et d’élargir son périmètre d’actions à l’ensemble de son réseau de valeur en analysant l’ensemble des étapes du cycle de vie du produit mais également l’impact de l’ensemble des parties prenantes autour du réseau de valeur existant. Notre producteur de jeans se posera ainsi la question de la soutenabilité de sa production à l’étranger, pour la rapatrier localement et sur le choix de ses partenaires, par exemple les transporteurs en définissant des clauses de soutenabilité dans son cahier des charges : derniers kilomètres en vélo cargo, utilisation de véhicules roulant au biogaz, etc. L’attractivité de son produit est ainsi encore plus élevée vis-à-vis de son impact environnemental et sociétal. Concernant la rentabilité, le produit sera éventuellement vendu plus cher mais présentera une plus grande attractivité et s’affranchira de certaines vulnérabilités (dépendance à des marchés externes, taxe carbone, etc.). L’impact environnemental est ici mesurable sur l’ensemble du réseau de valeur et plus uniquement sur le produit lui-même. Enfin en termes d’emplois et partenariats, l’entreprise créé de l’emploi local qualifié et s’entoure de partenaires partageant ses valeurs.

3. Un troisième pas ou regard vers l'avenir: l'innovation de rupture

Pour répondre aux critères présentés dans la première partie de cet article, l’innovation de rupture est l’innovation la plus poussive. Elle implique un degré de rupture profond vis-à-vis de l’existant, aussi bien dans les modes de production que dans les modes de consommation. Elle vise même à s’en extraire pour repartir de l’objectif de soutenabilité. Ces ruptures engagent des modifications dans les usages pour le consommateur et des modifications dans les modalités de développement, de production et de valorisation de ces nouvelles offres pour les entreprises. Ensuite, et de manière complémentaire, ces innovations soutenables de rupture disposent d’une dimension systémique. Dès lors qu’elles opèrent des ruptures radicales, elles engagent un changement dans les interdépendances qui peuvent s’établir entre les différentes parties prenantes et dimensions d’un système. Ces innovations, ne peuvent être développées de manière isolée, sans remettre en question les équilibres et modes d’interaction préexistants sur l’ensemble du réseau de valeur impliquant plusieurs entreprises. Appréhender l’innovation soutenable dans sa manière la plus complète implique donc de saisir un processus complexe de changement, articulant des ruptures aux niveaux organisationnel, inter-organisationnel et sociétal.

Pour notre producteur, il s’agira peut-être de ne plus vendre des jeans, mais de développer une offre de leasing de jean, s‘engageant ainsi dans un nouveau modèle d’économie de fonctionnalité et d’économie circulaire ou même pourquoi pas de changer de produit initial, le jean étant un produits textiles à fort impact environnemental. En repensant son activité via son objectif de soutenabilité, l’entreprise repousse ses limites et construit un tout nouveau modèle économique. La rentabilité sera assurée par une location en lieu et place d’une vente et l’entreprise réduira sa vulnérabilité liée à la raréfaction des matières premières puisqu’elle produit moins. L’attractivité tiendra dans cette offre de soutenabilité de rupture dans laquelle le consommateur sort du schéma de possession pour adopter l’accès à des produits textiles de qualité, produits localement et à l’impact environnemental réduit. La performance environnementale se situe à tous les niveaux : produit, réseau de valeur, intégrant les consommateurs et création d’une circularité du produit. Enfin, ce modèle nécessite de nouveaux emplois dédiés aux spécificités de ce nouveau modèle de production et de rémunération ainsi que de nouveaux partenariats.

L’innovation soutenable pas à pas

L’émergence de l’innovation soutenable et de ces nouveaux business models résulte d’un processus de construction collective, de négociation entre des points de vue hétérogènes à l’intérieur et à l’extérieur de l’entreprise. De ces interactions émergent des logiques d’enrôlement et de détermination progressive de l’innovation. Le business model agit à la fois comme outil de transition mais également d’explicitation de ce que peut être une innovation soutenable. Ainsi, il est nécessaire de circonscrire les possibles d’une innovation soutenable. Cet article propose un panel de solutions permettant d’innover de manière soutenable en fonction de la maturité de l’entreprise et de sa capacité/volonté à prendre des risques. Ces typologies d’innovation permettent d’offrir une trajectoire progressive accessible et offrant un panachage qui s’adapte à chaque situation. Pour ces différents pas, il existe aujourd’hui de nombreux financements pouvant inciter les entreprises à enclencher leur transition de modèle économique (cf. Mission Transition Ecologique et les aides.fr). Alors n’attendez plus et engagez-vous !

Notre contexte économique, environnemental et sociétal démontre aujourd’hui une nécessaire course à l’innovation selon un modèle plus soutenable pour les entreprises. Cependant l’innovation peut sembler inaccessible à certaines d’entre elles. Il convient ainsi dans un premier temps de définir ce qu’est l’innovation soutenable. Pour définir les composantes de l’innovation soutenable, nous nous appuierons sur exemple servant de fil conducteur : un producteur de Jeans. Dans un prochain article, nous détaillerons ensuite les différentes manières d’innover pour les entreprises.

Qu’entend-on par innovation soutenable ? Pourquoi ne pas parler d’innovation durable ? La notion de durabilité réfère à une vision purement temporelle sans corrélation avec la viabilité. Bien qu’il s’agisse uniquement de sémantique, parler de développement durable ou d’innovation durable est réducteur, puisqu’il revient à faire l’impasse sur la notion essentielle de viabilité, de pérennité de ce développement ou de cette innovation. C’est pourquoi nous préférons ici la notion de soutenabilité.

Même si la notion de soutenabilité est aujourd’hui un élément de langage courant et le symbole de l’action dans notre contexte d’urgence climatique, il convient néanmoins de redéfinir ce qu’elle cache. La soutenabilité c’est l’engagement du respect de trois dimensions fondatrices que sont l’économie, l’environnement et la société de manière égale sans compromis sur l’une de ces dimensions (d’après la définition de Brundtland : Sustainable Development, 1987). Une innovation soutenable doit ainsi respecter ces engagements. Se pose alors la question de la manière de permettre aux entreprises d’analyser leur modèle économique au regard de cet enjeu de soutenabilité. Notre approche se décompose en quatre dimensions de soutenabilité à analyser (d’après Bisiaux 2015). La présentation de ces dimensions fait l’objet des paragraphes suivants.

Cette dimension associe les piliers économique et social du développement soutenable. Il s’agit de considérer l’intérêt de l’utilisateur vis-à-vis des offres associées aux différents business models. L’attractivité regroupe deux éléments d’analyse.

D’un point de vue économique, l’attractivité est la disposition des utilisateurs à payer pour une offre donnée. D’un point de vue social, l’attractivité analyse l’offre par rapport à l’évolution du rapport à la consommation.

Les nouveaux modes de consommation montrent une tendance en faveur d’une valorisation de la fonctionnalité, de l’usage plutôt que de la propriété de biens. Nous faisons ainsi le postulat que dans le cadre de l’innovation soutenable, l’attractivité de ces nouvelles offres fonctionnelles repose sur leur capacité à proposer des offres fonctionnelles et/ou évolutives selon les situations d’usage des utilisateurs. Nous postulons que ces offres fonctionnelles sont plus attractives que les offres matérielles, l’innovation soutenable s’adressant à cette tendance émergente de besoins de fonctionnalité.

Prenons comme exemple, un producteur de jeans. Il s’agira d’évaluer la capacité à payer des consommateurs pour le produit jeans lui-même en fonction de ses caractéristiques intrinsèques. En termes de soutenabilité, l’entreprise peut afficher des valeurs environnementales en lien avec la conception par exemple, ou encore des valeurs éthiques avec le lieu de production, etc. Mais le niveau d’attractivité sera le plus élevé si ce producteur s’attache à vendre non plus son bien mais l’usage de ce bien via un modèle d’économie de fonctionnalité. Par exemple un abonnement mensuel donnant accès à différents vêtements et plus uniquement un jeans, pour avoir accès aux dernières tendances (offre d’usage et évolutive).

Cette dimension d’ordre économique concerne principalement le fonctionnement de l’entreprise. L’objectif est d’évaluer si le modèle économique permet la réalisation de bénéfices économiques pour l’entreprise. A cela s’ajoute une dimension temporelle à la rentabilité dans le cadre de l’innovation soutenable. Il s’agit de ne plus uniquement d’analyser la rentabilité du business model mais sa pérennité et sa vulnérabilité en évaluant notamment la durabilité du système mis en œuvre sur le long terme. Cette durabilité du système peut être caractérisée, par exemple, par la nature des relations entre l’entreprise et ses clients, à savoir si les relations sont pérennes sur le long terme ou si elles sont davantage ponctuelles. Elle peut également être caractérisée par sa vulnérabilité aux différents éléments contextuels : évolutions des pratiques de consommations, évolution de la réglementation, dépendance aux énergies fossiles, crises sanitaires, etc.

Pour le producteur de jeans, il conviendra d’analyser si son nouveau modèle économique de fonctionnalité lui assure une pérennité sur le long terme et s’il lui permet d’anticiper des vulnérabilités telles que la raréfaction des matières premières, une éventuellement évolution réglementaire sur la restriction des consommations d’eau dans l’industrie, etc.

La performance environnementale d’un business model permet d’évaluer la réduction ou l’augmentation de l’impact environnemental des différents éléments le composant suite à leur mise en œuvre et pour un périmètre fonctionnel donné. L’amélioration de la performance environnementale des business models implique par exemple des démarches de rationalisation des matières premières et consommation d’énergie, la mutualisation de biens matériels, les démarches d’éco-conception, etc.

Pour le producteur de jeans, l’évaluation de son impact environnemental passera par exemple sur une analyse de cycle de vie de son produit et ou de son process, dans lequel seront mesurées les consommations de matières premières, d’eau, d’énergie le tout analysé au regard de l’impact sur de nombreux aspects : la qualité de l’air, la qualité de l’eau, de la santé, l’épuisement des ressources, etc.

Cette dernière dimension d’ordre social consiste principalement à analyser le potentiel de relocalisation et/ou de créations d’emplois d’un business model. Elle permet également de caractériser la capacité à créer des partenariats. Il s’agit d’évaluer la territorialisation de l’activité productive.

Pour le producteur de jeans, il s’agira d’analyser le type de parties prenantes qui l’entourent, de leur engagement dans les enjeux de soutenabilité et d’étoffer ces réseaux en créant de l’emploi qualifié concernant les enjeux environnementaux par exemple.

Déterminants de l’innovation soutenable

L’innovation soutenable du modèle économique d’une entreprise s’évalue ainsi selon l’intégration et l’articulation de ces quatre dimensions. Mais ces différentes dimensions peuvent être intégrées de manière plus ou moins radicales, sous une forme de gradation, de transition de l’innovation soutenable. Aussi, dans notre prochain article nous vous proposons de vous décrire trois niveaux d’innovation soutenable, trois niveaux d’intégration de ces enjeux pouvant offrir aux entreprises un panel d’innovation soutenable adapté à leur situation tout en envisageant une amélioration continue en cherchant progressivement à atteindre l’innovation soutenable la plus radicale.

- Brundtland : Sustainable Development, 1987

- Bisiaux : La transition vers l'innovation soutenable pour les entreprises industrielles : une approche par les business models

- http://theses.fr/2015COMP2216

La transition environnementale des entreprises est devenue un enjeu national. Mais que propose concrètement le plan de relance pour inciter les entreprises à enclencher ce changement ?

En vue d’inciter et d’accompagner les entreprises, et notamment les TPE et PME pour lesquelles s’engager dans ces transitions environnementales représentent un coût non négligeable, le plan de relance prévoit le financement de certaines démarches telles que les bilans des émissions de gaz à effet de serre et les démarches ACT (Assessing low Carbon Transition) en partenariat avec l’ADEME à travers le Tremplin pour la transition écologique des PME. A qui s’adressent-elles ? Quelles sont ces offres de financement ? Quels projets peuvent être financés ?

L’offre Tremplin pour la transition écologique des PME développée par l’état et l’ADEME dans le cadre du plan de relance a pour vocation de financer des projets de transitions écologiques pour les TPE et PME quelle que soit leur forme juridique : SAS, SCOP, association, loi 1901, etc., mais ne concerne pas les autoentrepreneurs.

Pour les entreprises éligibles, il s’agit alors de préparer un dossier de demande d’aide simplifié décrivant les études prévues.

La démarche est présentée sur cette page alors que celle-ci présente le guide de la demande d’aide.

Cette initiative permet d’encourager les entreprises non obligées par la réglementation à s’engager dans des stratégies de décarbonation. Les montants alloués peuvent aller jusqu’à plus de 70% du montant des projets envisagés.

Les aides proposées sont comprises dans une fourchette allant de 5 000 euros (les initiatives dont le montant de l’aide est inférieur à ce montant ne seront pas financées) à 200 000 euros (ce montant représentant le plafond maximal des aides octroyées). Les conditions d’éligibilité et de financement sont présentées ici.

Le Tremplin pour la transition écologique des PME finance 9 typologies d’actions :

Vous pouvez retrouver la liste détaillée des projets financés en suivant ce lien.

Le dispositif a vocation à encourager la transition, il s’agit donc bien pour les entreprises de se lancer dans des projets ambitieux. Le dispositif rappelle notamment la nécessité pour certaines entreprises de s’orienter vers des démarches plus poussées que les bilans GES par exemple en s’engageant dans une démarche ACT et dépasser cette première étape de « bilan » pour mettre en place une stratégie de réduction des émissions et ainsi réduire leur empreinte environnementale.

Les actions financées par cette liste peuvent ainsi découler d’un plan d’actions défini en interne dans le cadre d’une véritable stratégie de transition de l’entreprise. En effet, engager sa transition environnementale c’est, pour une entreprise, réfléchir plus globalement sur l’ensemble de ses activités, son impact environnemental mais également ses vulnérabilités face au changement climatique. Il s’agit ainsi de s’interroger sur l’ensemble des leviers d’actions à actionner dans sa transition : gestion des ressources, émissions de GES, mobilité, process, etc.

Les entreprises ont leur rôle à jouer et peuvent être motrice de la transition. Tout l’enjeu est d’offrir aux entreprises les clés de leur changement.

Pour plus d’informations sur la démarche, contactez votre agence régionale de l'ADEME ou dirigez vous vers les liens suivants :

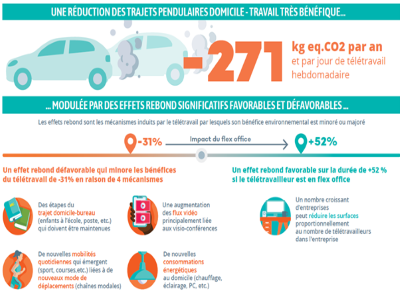

En pleine crise sanitaire, le télétravail qui avait encore du mal à prendre son envol en France s’est imposé. Toutefois, la dématérialisation des pratiques pose plusieurs questions : quel est l’impact réel du télétravail sur l’environnement ? y a-t-il des effets rebonds ? Quelles démarches mettre en œuvre dans nos structures pour garantir un impact positif du télétravail ?

En septembre 2020, l’ADEME, en collaboration avec Greenworking, a publié une étude portant sur la caractérisation des effets rebonds induits par le télétravail. Pour mémoire, les effets rebonds se définissent comme les effets indirects de la mise en œuvre d’une action. Ces effets peuvent être indésirables ou positifs. L’objet de cette étude était de caractériser finement l’impact environnemental du télétravail et ses effets rebonds à travers différentes catégories et pratiques.

Le constat le plus évident concerne la réduction des déplacements, appelé « effet modal » dans l’étude. Le télétravail permet de réduire nos déplacements domicile-travail et donc notre empreinte carbone. Plus nos déplacements sont impactants (longues distances en voiture personnelle et sans passager) et plus le télétravail améliore notre empreinte. Néanmoins, si les déplacements domicile-travail étaient sobres initialement (marche, vélo, courtes distances en transport en commun) alors le télétravail ne permet pas de réduire l’empreinte environnementale. En dehors de cet effet modal, l’effet varie également en fonction des pratiques de télétravail.

In fine, les effets rebonds mis en exergue se résument en quatre grandes catégories :

L’étude se conclut sur une analyse comparative montrant que la pratique du télétravail présente des effets positifs lorsque l’entreprise prévoit une organisation en flex-office. A l’inverse les effets rebonds indésirables sont dominants lorsque le télétravail se pratique dans une organisation sans flex-office.

Effets rebonds du télétravail infographie proposée par l’ADEME et Greenworking, septembre 2020

Si le télétravail semble offrir une opportunité de réduire son empreinte carbone selon certaines conditions, nous nous sommes intéressés à nos propres pratiques afin d’adopter une démarche la plus vertueuse possible.

En 2019, le bilan carbone de l’agence parisienne de Vizea révélait que les deux postes les plus émetteurs étaient les déplacements et la consommation d’énergie. Dans le cadre de la mise en œuvre de notre stratégie RSE, des actions permettant de limiter l’impact environnemental sur ces deux postes ont donc été intégrées, telles que la mise en place du télétravail lancée en décembre 2019. Depuis mars 2020, en respect des règles sanitaires, le télétravail s’est généralisé pour l’ensemble des salariés.

En reprenant les catégories d’effets rebonds proposées par l’ADEME, le constat pour Vizea est le suivant :

Le télétravail et les pratiques collaboratives à distance semblent offrir des opportunités d’un point de vue environnemental. Il est néanmoins nécessaire de poser un cadre permettant de s’assurer de ces bienfaits tout en s’assurant de se rapprocher au maximum des conditions d’échanges à distance pour favoriser un lien social nécessaire au bien-être de chacun dans le cadre de ses fonctions. Vizea a adopté une démarche d’amélioration continue sur ses pratiques de télétravail de manière à aboutir à un impact le plus réduit possible. Ces éléments seront évalués pour notre prochain rapport RSE.

Pour plus d’informations :

Lien de téléchargement de l’étude ADEME : https://www.ademe.fr/caracterisation-effets-rebond-induits-teletravail

Lien de visionnage du Webinaire sur la concertation dématérialisée : https://www.youtube.com/watch?v=VvkbVyu3VC8

Lien vers notre plaquette RSE : http://www.vizea.fr/images/actualites/Plaquette_RSE_2020.pdf

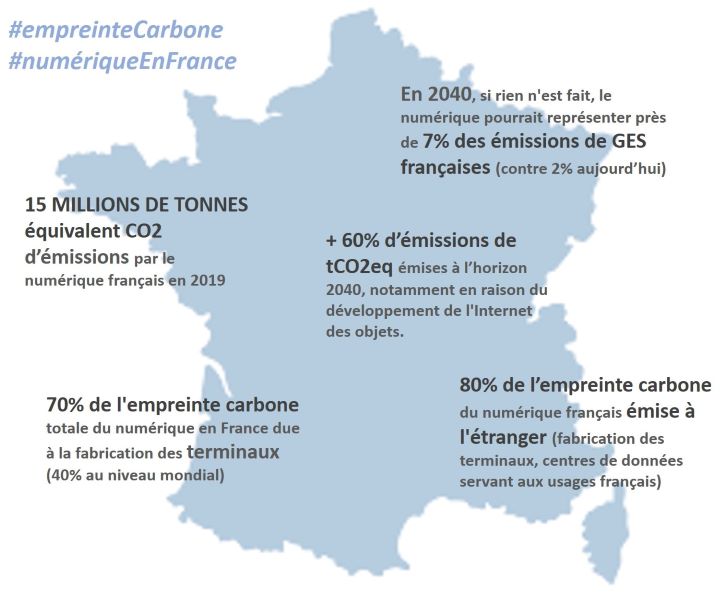

Publié le 24 juin 2020, le rapport du Sénat met le doigt sur l’impact caché du numérique sur le changement climatique. Déjà signifiante aujourd’hui (avec 3,7 % des émissions totales de gaz à effet de serre dans le monde en 2018 et 4,2 % de la consommation mondiale d’énergie primaire), sa forte croissance combinée à la non prise en compte par les politiques publiques de cet « pollution impensée » pourrait encore augmenter sa part dans l’émission de GES pourrait augmenter significativement dans les années à venir.

Publié le 24 juin 2020, le rapport du Sénat met le doigt sur l’impact caché du numérique sur le changement climatique. Déjà signifiante aujourd’hui (avec 3,7 % des émissions totales de gaz à effet de serre dans le monde en 2018 et 4,2 % de la consommation mondiale d’énergie primaire), sa forte croissance combinée à la non prise en compte par les politiques publiques de cet « pollution impensée » pourrait encore augmenter sa part dans l’émission de GES pourrait augmenter significativement dans les années à venir.

Pour le président de la mission Patrick Chaize, "le numérique permet des gains environnementaux mais nous devons faire en sorte qu’ils ne soient pas annulés par ses impacts en matière d’émissions de gaz à effet de serre, d’utilisation des ressources abiotiques, de consommation d’énergie ou encore d’utilisation d’eau douce". C’est l’objectif de ces propositions, qui correspondent selon lui "à une attente citoyenne forte, comme le montrent les propositions de la Convention citoyenne pour le climat".

A l'heure où le développement durable des territoires et des bâtiments s'appuie de plus en plus sur les innovations liées au numérique, ce rapport permet d'intégrer plus finement son impact sur les ressources naturelles et le changement climatique pour le mettre en regard, le cas échéant, des opportunités offertes.

D’après les études diligentées par le Sénat, le numérique en France représente l’équivalent de 15 millions de tonnes CO2, (soit 2 % du total des émissions en 2019), qui pourrait s’accroître considérablement dans les années à venir si rien n’était fait pour en réduire l’impact (+ 60 % d’ici 2040, soit 24 MtCO2eq).

En 2040, si tous les autres secteurs réalisent des économies de carbone conformément aux engagements de l’Accord de Paris et si aucune politique publique de sobriété numérique n’est déployée, le numérique pourrait atteindre 6,7 %des émissions de gaz à effet de serre de la France.

Dans le monde, la pollution numérique se répartit à 44 % pour la fabrication des terminaux, des centres informatiques et des réseaux tandis que 56 % est liée à son utilisation.

En France, la répartition est bien différente avec 81% des impacts environnementaux du numérique sont liés aux Terminaux. Cet impact environnemental concerne également les ressources minérales et l’eau. La croissance du numérique se traduit en effet par l’utilisation d’une quantité croissante de métaux, encore aujourd’hui très peu recyclés (34 des 60 métaux utilisés sont recyclés à moins d’1%).

La fabrication et la distribution (la « phase amont ») de ces terminaux utilisés en France engendrent 86 % de leurs émissions totales et sont donc responsables de 70 % de l’empreinte carbone totale du numérique en France.

Le rapport souligne donc que la réduction de l’empreinte carbone du numérique en France devra particulièrement passer par une limitation du renouvellement des terminaux ( alors que la durée de vie d’un smartphone est aujourd’hui de 23 mois).

Il s’agit là d’un impératif environnemental mais aussi économique: en passant du tout-jetable – alimenté par des imports qui grèvent la balance commerciale du pays – à un modèle circulaire– s’appuyant sur un écosystème industriel capable de proposer des

terminaux reconditionnés et d’offrir des solutions de réparation favorisant la création d’emplois non délocalisables, et implantés dans les territoires. La relocalisation des activités contribuera à réduire le bilan carbone du numérique français, dont 80 % des émissions sont produites à l’étranger.

Face à ce constat, la commission définit une feuille de route comprenant 4 axes et 25 mesures.

En améliorant la connaissance sur un sujet encore trop peu documenté et trop méconnu du grand public :

En demandant aux acteurs publics et privés d’intégrer l’enjeu environnemental dans leur stratégie numérique :

En taxant les externalités négatives liées à leur fabrication :

En luttant contre l’obsolescence programmée et l’obsolescence logicielle :

En favorisant le réemploi et la réparation :

En définissant les données comme une ressource nécessitant une gestion durable :

En améliorant l’écoconception des sites et services numériques :

En permettant une « régulation de l’attention » :

En améliorant la performance énergétique des data centers, responsables de 14 % de l’empreinte carbone du numérique en France :

En améliorant plus encore la sobriété des réseaux, responsables de 5 % de l’empreinte carbone du numérique en France :

La feuille de route sera transmise au Gouvernement. "Nous souhaitons contribuer à porter une ambition forte sur ce sujet, notamment dans le cadre des futures négociations relatives au Pacte vert pour l’Europe ; et nous déposerons une proposition de loi", a indiqué le président de la commission Hervé Maurey.

Retrouvez le rapport complet

Elisabeth Borne a annoncé, le 5 juin 2020, le plan d'actions pour accélérer la conversion écologique des TPE-PME en affirmant que la "transition écologique est une opportunité pour les entreprises". Mise à disposition d'outils comme le climatomètre ou le Diag Flux pour le climat, financements avec des prêts verts et économies d'énergie, nouvelle promotion de l'Accélérateur Transition Energétique, création d'un accélérateur de transition bas carbone ou encore mobilisation des jeunes diplômés motivés par le climat, ce plan prévoit de nombreux outils pour faciliter la transition environnementale des entreprises.

Pourquoi? Comment? Ces questions reviennent souvent dans les entreprises. Une chose est sûre, il est grand temps d'engager votre entreprise dans la transition environnementale.

Ces dernières années, notre société de consommation opère une mutation progressive avec l’émergence de nouvelles valeurs environnementales et éthiques en lien avec les enjeux du climat. Elle est notamment marquée par une transition environnementale dans laquelle émergent des initiatives de sourcing local : développement du made in France et/ou du bio avec l’apparition sur le marché de jeunes entreprises française proposant des produits textiles fabriqués en France, ou des produits fabriqués en Europe à partir de matières plus durables, etc. Parallèlement à ces nouvelles activités, les marchés de seconde main se développement toujours davantage, permettant de donner une seconde vie à de nombreux produits du quotidien (meubles, petit électroménager, vêtements, chaussures etc.). L’ensemble de ces démarches s’inscrit dans une volonté de recréer un tissu local et circulaire couplé à la recherche d’éthique et de traçabilité des produits par les consommateurs. Les consommateurs guident alors cette mutation et évoluent progressivement en acteurs de la consommation ou « consom’acteurs ». Ces nouveaux acteurs de la société se positionnent ainsi en faveur de la transition environnementale.

Cette évolution des modes de consommation se voit également appuyée par un renforcement des normes et réglementations environnementales ces dernières années afin de réduire l’impact des entreprises. Une des dernières lois marquant cette évolution de la réglementation est la Loi Economie Circulaire du 10 février 2020, visant à conduire les entreprises à s’affranchir du plastique jetable et de l’obsolescence programmée (LOI n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire).

Dans ce contexte de mutation des modes de consommation et d’évolution des réglementations, il apparait nécessaire aux entreprises d’opérer leur propre mutation vers la transition environnementale en vue de s’adapter.

Selon l’INSEE, un quart des entreprises reconnait que leur activité a un impact significatif sur l’environnement (INSEE, 2017). Cette prise de conscience amène certaines entreprises à vouloir anticiper la réglementation actuelle, à accompagner l’essor de ces nouveaux modes de consommation plus sobres et à adopter une démarche plus globale de transition environnementale.

Deux enjeux se présentent à elles :

Ces évolutions contextuelles conduisent les entreprises à faire face à un changement radical dans l’organisation de l’entreprise. Elles doivent affronter le manque de retours d’expériences de démarches similaires, du fait de leur caractère novateur et pionnier. Certaines entreprises sont prêtes à opérer ces changements mais éprouvent des difficultés à y parvenir. Le changement nécessite à la fois des bouleversements stratégiques (reconsidérer la proposition de valeur de l’entreprise), mais également des bouleversements organisationnels (repenser la chaîne de valeur) que certaines entreprises ne parviennent pas à surmonter. En outre, le champ d’investigation de la transition environnementale couvre de nombreuses actions et les entreprises peinent à cibler lesquelles seraient pertinentes et efficaces à conduire afin de limiter leur impact environnemental.

Vizea engage une démarche globale et coconstruite avec ses clients. Nous sommes convaincus que la transition environnementale ne peut s'accomplir que selon une démarche volontaire et participative. C’est pourquoi cette approche est la clé d’entrée pour cet accompagnement. L’enjeu n’est pas de proposer une stratégie de transition générique, et potentiellement inadaptée, mais bien de la coconstruire avec l’entreprise en fonction de sa situation, de ses besoins et de ses contraintes. Nous travaillons sur le modèle économique comme outil du changement. Le modèle économique est un outil familier des entreprises, leur permettant de caractériser leur fonctionnement et leurs activités. L’utiliser comme outil offre la perspective de caractériser l’ensemble des éléments constituant l’entreprise et de les faire évoluer vers des modèles plus environnementaux et de favoriser l’interaction.

Fort de cette double approche, Vizea préconise trois phases de travail :

Le travail mené avec les entreprises que nous accompagnons montre la possibilité pour une société volontaire d’opérer une transition environnementale, d’identifier ses contraintes, et de conduire le changement à court, moyen et long terme de manière pragmatique et pilotée. Les étapes suivantes consistent à définir l’opérationnalisation d’une des trajectoires définies et d’en suivre l’évolution dans le temps.

Ce n'est qu'avec une lecture profonde de leur modèle économique que les entreprises pourront définitivement engager leur transition environnementale.

La consommation d’énergie du numérique est aujourd’hui en hausse de 9% par an. Ce résultat est issu du rapport LEAN ICT pour une sobriété numérique, publié le 04 octobre 2018 par l’association The Shift Project soutenu par l’Agence Française de Développement et la Caisse des Dépôts. Ce rapport a été piloté par des universitaires, des professionnels et des experts du secteur.

Eléments de contexte

Aujourd’hui perçu comme un levier de développement économique et social, le numérique est également souvent mis en avant comme une opportunité technologique indispensable pour relever les défis environnementaux encore rappelés par le dernier rapport du GIEC sur le changement climatique.

Néanmoins, le numérique qui s’immisce peu à peu dans tous les aspects de la vie sociale (villes, transports, loisirs, alimentation, énergie etc…) génère des impacts environnementaux directs et indirects de plus en plus importants et souvent sous-estimés.

Principaux résultats du rapport

Quels leviers pour limiter l’impact environnemental du numérique ?

Le rapport propose une définition de la sobriété numérique : acheter des équipements les moins puissants possibles, les changer le moins souvent possible et réduire les usages énergivores superflus.

L’impact environnemental de la transition numérique dépend principalement des usages.Réduire cet impact passera par un questionnement collectif sur notre rapport au numérique.

Pour plus de détails, le rapport LEAN ICT, Pour une sobriété numérique est disponible gratuitement

Bien que la dynamique de la transition énergétique se soit enclenchée, les efforts accomplis à l’heure actuelle ne suffisent pas pour maintenir l’augmentation de la température moyenne mondiale en dessous de 2°C. Cet échec serait un désastre environnemental dont le coût économique serait énorme.

La Commission mondiale sur l'économie et le climat, fondée en 2013 et regroupant d’anciens chefs de gouvernement, des ministres des finances et des figures éminentes dans les domaines de l'économie et des affaires, vient de publier son rapport sur le modèle de croissance induit par la lutte contre le changement climatique.

D’après le rapport, la transformation de nos villes vers une économie bas carbone pourrait générer 26 000 milliards de dollars de gains économiques d’ici 2030. En développant les ambitions dans les principaux secteurs (énergie, villes, alimentation et utilisation des terres, eau et industrie), ce nouveau modèle de croissance pourrait :

La Commission appelle donc les responsables politiques, les banques multilatérales et les entreprises privées à aligner leur stratégie avec l’impératif climatique. Elle définit également les actions à prioriser dans les prochaines années:

"Nous sommes à un moment charnière décisif. Les responsables politiques devraient lever le pied du frein et donner un signal clair", déclare l'ancienne ministre des Finances du Nigeria Ngozi Okonjo-Iweala, co-présidente de la Commission mondiale sur l'économie et le climat, aux côtés du PDG d'Unilever Paul Polman et de l'ancien vice-président de la Banque mondiale Nicholas Stern.

Aujourd’hui, de plus en plus de quartiers urbains intègrent les enjeux de développement durable dès la phase programmation. Les scénarios qui tendent vers la neutralité carbone démontrent un fort potentiel de création d’emplois. L’intégration des énergies renouvelables, les projets Smart Grid et l’innovation sont porteurs de richesses à exploiter, sans oublier la place centrale de l’usager qui augmente son pouvoir d’achat grâce aux économies d’énergies.

Page 1 sur 2