Vizea île de France

Vizea Sud-Est

Vizea Grand-Ouest

Vizea Sud-Ouest

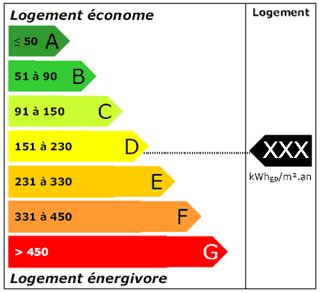

publiés au Journal officiel du 15 mars 2012 viennent mettre un point final au plan en 6 mesures pour réformer le Diagnostic de Performance Énergétique (DPE) lancé par le ministère de l’Ecologie en septembre dernier.

publiés au Journal officiel du 15 mars 2012 viennent mettre un point final au plan en 6 mesures pour réformer le Diagnostic de Performance Énergétique (DPE) lancé par le ministère de l’Ecologie en septembre dernier.Une histoire déjà mouvementée:

Un cap à maintenir:

Mais des améliorations restent à produire:

Cependant, malgré ces efforts dans la bonne direction, de nombreux points restent à éclaircir:

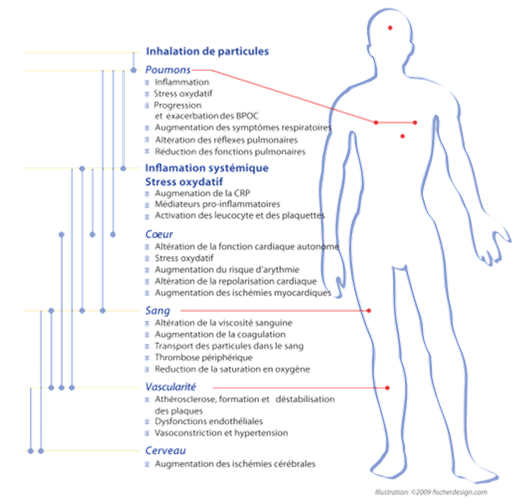

Les valeurs limites étant notamment dépassées de manière récurrente en Ile-de-France, pour les particules PM10 et pour le dioxyde d’azote, une procédure de contentieux est en cours avec l’Union européenne pour les premières et pourrait suivre pour le second.

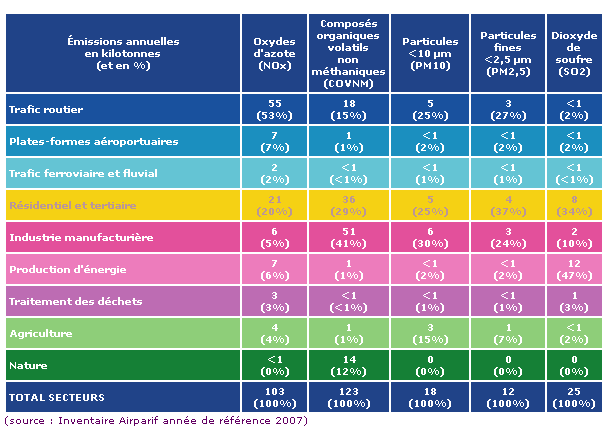

Les conditions météorologiques de 2011 ont pourtant été favorables avec des niveaux globaux de pollutions globalement inférieurs à ceux de 2010 malgré des épisodes de pollution aux particules sensiblement plus élevé qu’en 2010. Pour rappel, si la météo peut amplifier la pollution, elle n'en n'est pas la responsable. AirParif avait mené en 2007 une étude sur les principaux contributeurs de ces différents polluants rappelés dans le tableau suivant:

A fin d’atteindre le « facteur 4 » à l’horizon 2050 pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, il va être nécessaire d’amplifier considérablement les objectifs du Grenelle au-delà de 2020 et principalement au niveau du parc existant. Pour soutenir cette action, l'ADEME a lancé, le 22 mars 2012, un second AMI sur le domaine des «bâtiments et îlots à énergie positive et à bilan carbone minimum »

fin d’atteindre le « facteur 4 » à l’horizon 2050 pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, il va être nécessaire d’amplifier considérablement les objectifs du Grenelle au-delà de 2020 et principalement au niveau du parc existant. Pour soutenir cette action, l'ADEME a lancé, le 22 mars 2012, un second AMI sur le domaine des «bâtiments et îlots à énergie positive et à bilan carbone minimum »

Très consommateur en énergie, les bâtiments doivent aujourd’hui relever deux défis majeurs pour réduire leur impact sur l’environnement : 38 % de réduction en énergie consommée et 50 % en gaz à effet de serre émis en France d’ici 2020 selon les objectifs du Grenelle de l’Environnement. Avec la Réglementation Thermique 2012, tous les bâtiments nouvellement construits doivent être à Basse Consommation (BBC) d’énergie. En 2020, ils seront tous à Energie Positive (BEPOS), c’est à dire qu’ils produiront plus d’énergie qu’ils n’en consomment. La loi Grenelle 1 prévoit la rénovation de 400 000 logements par an à compter de 2013, et de 800 000 logements sociaux (les plus énergivores) d’ici 2020. Dans cet optique, l'ADEME avait lancé en novembre 2010 un premier Appel à Manifestations d’Intérêt (AMI) portant sur le domaine des « bâtiments et îlots à énergie positive et à bilan carbone minimum » que cette deuxième version vient renforcer. Ce nouvel AMI accorde, de nouveau, une forte priorité à la rénovation du parc déjà construit et s'articule autour de 3 volets fondamentaux :

Les projets seront sélectionnés sur la base d'une analyse multi-critères :

La date de clôture est fixée au 25 septembre 2012.

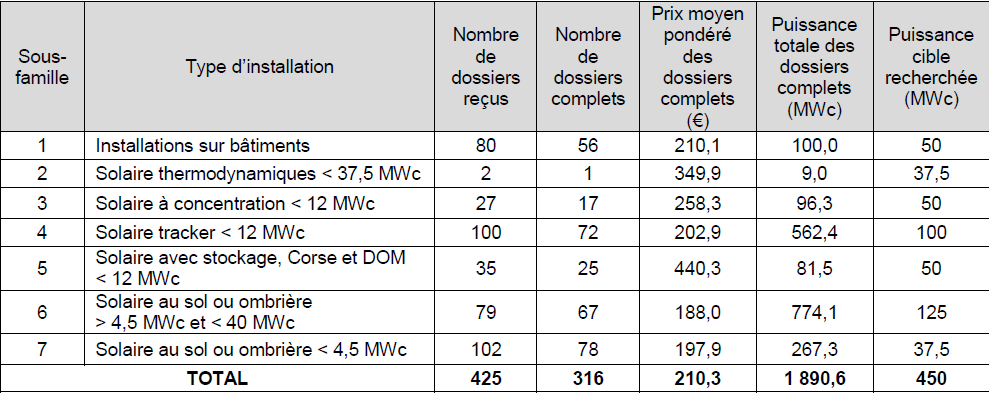

La Commission de régulation de l’énergie (CRE) a procédé à l’ouverture des dossiers de candidature à l’appel d’offres portant sur la réalisation et l’exploitation d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie solaire d’une puissance supérieure à 250 kWc.

La puissance électrique cumulée recherchée est de 450 MW, répartie sur sept sous-familles distinctes: 50 MW pour les installations sur bâtiment, 50 MW pour les installations à concentration, 100 MW pour les installations avec suivi de la course du soleil, 50 MW pour les installations avec stockage en Corse ou dans les départements d’Outre mer, 125 MW pour les installations photovoltaïques au sol de plus de 4,5 MW, 37,5 MW pour les installations photovoltaïques au sol de moins de 4,5 MW et 37,5 MW pour les installations thermodynamiques

La date de remise des offres était fixée au 8 février 2012 à 14h00 et 425 dossiers ont été reçus dans les délais. Ces projets représentent une puissance totale de 2 437 MWc. Après ouverture, 316 dossiers ont été déclarés complets, pour une puissance totale de 1 891 MWc. Cependant, le démarrage concret de ces travaux n'aura lieu qu'à la fin de l'année 2012. En effet, le calendrier d'homologation des résultats et de sélection des attributaires sera largement dépendant du nouveau gouvernement. "Après une année « blanche » en 2011, ce sera donc une année supplémentaire de « chômage technique » pour beaucoup de PME, faute d'une visibilité indispensable pour la conduite de tels projets", craint l'association professionnelle ENERPLAN.

Le tableau ci-dessous donne une présentation des résultats par sous-famille:

Du 24 mars au 7 avril 2012, a lieu la 5ème édition du diagnostic gratuit de votre vélo et ceci partout en France, dans une centaine de magasins. Cette action soutenue par l’ADEME a pour but de favoriser les déplacements doux et promouvoir la sécurité routière.

Le principe es t simple : les magasins effectuent un examen de 22 points de contrôle, établissent un diagnostic point par point et rédigent une fiche synthétique, lesquels seront remis gratuitement au propriétaire du vélo.

t simple : les magasins effectuent un examen de 22 points de contrôle, établissent un diagnostic point par point et rédigent une fiche synthétique, lesquels seront remis gratuitement au propriétaire du vélo.

La Fédération des cyclistes européens (ECF) a calculé que si chaque européen pédalait comme les Danois, à savoir 2,6 km par jour, le vélo permettrait de réduire de 15% les émissions de CO2 dans les Transports.

La liste des partenaires se trouvent sur le site Internet : http://www.diagnosticvelo.com.

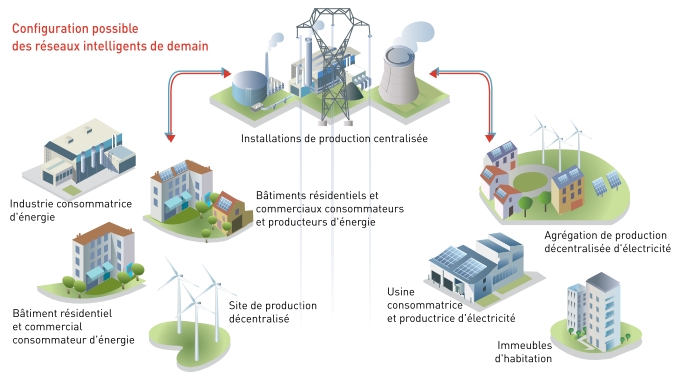

En complément de la labellisation de l’institut d’excellence en énergies décarbonées ‘Supergrid’, localisé à Villeurbanne et doté de 72,6 millions d’euros, le Gouvernement a retenu 10 dossiers dans le domaine des réseaux électriques intelligents, dans le cadre des appels à manifestations d’intérêt de l’ADEME, pour un montant total d’interventions de 41 millions d’euros.

En complément de la labellisation de l’institut d’excellence en énergies décarbonées ‘Supergrid’, localisé à Villeurbanne et doté de 72,6 millions d’euros, le Gouvernement a retenu 10 dossiers dans le domaine des réseaux électriques intelligents, dans le cadre des appels à manifestations d’intérêt de l’ADEME, pour un montant total d’interventions de 41 millions d’euros.En particulier, le développement des réseaux et systèmes électriques intelligents intégrant les énergies renouvelables représente un véritable enjeu dans le cadre de l’évolution du réseau électrique français destiné à intégrer de plus en plus d’électricité d’origine renouvelable. Cette production d’origine renouvelable (solaire photovoltaïque et éolien notamment) présentant une forte variabilité temporelle en comparaison de la production issue des énergies fossiles par exemple. Il est donc essentiel d’adapter notre réseau électrique pour favoriser son intégration, son utilisation et/ou son stockage (via la méthanation par exemple).

Ils visent également à favoriser les coopérations entre les acteurs fournisseurs de solutions (équipementiers notamment) et les acteurs du service dans le domaine de la gestion des réseaux. L’ambition est à la fois de permettre aux réseaux nationaux de gagner en efficacité et en performances, tant économiques qu’environnementales, mais également de conforter une filière exportatrice dans le domaine. Les dix dossiers retenus sont :

Au-delà de ces projets, un appel à manifestations d’intérêt sera lancé dans les prochains jours afin d’amplifier les expérimentations dans ces domaines, tester les modèles d’affaires et permettre également d’aller vers des solutions intégrant de façon plus importante les technologies de l’information et de la communication en aval compteur.

Septième session d’appel à reconnaissance des projets territoriaux de développement durable et Agendas 21 locaux du Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement.

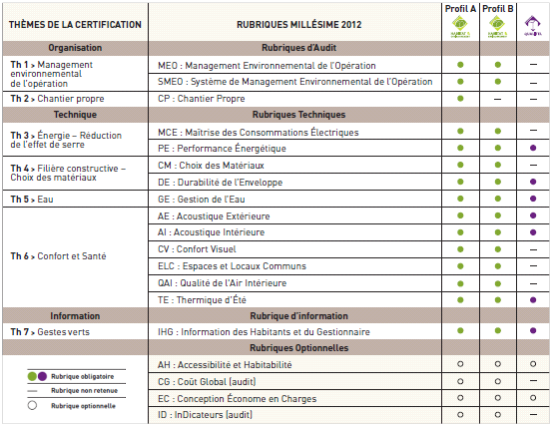

Septième session d’appel à reconnaissance des projets territoriaux de développement durable et Agendas 21 locaux du Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement. CERQUAL, filiale de l’association QUALITEL en charge de l’activité de certification des logements neufs collectifs, apporte des évolutions aux référentiels de ses certifications « Qualitel » et « Habitat & Environnement »... Applicable depuis le 1er mars 2012, le millésime 2012 s’intègre dans le contexte du Grenelle de l’Environnement et des recommandations et réglementations qui en sont issues.

CERQUAL, filiale de l’association QUALITEL en charge de l’activité de certification des logements neufs collectifs, apporte des évolutions aux référentiels de ses certifications « Qualitel » et « Habitat & Environnement »... Applicable depuis le 1er mars 2012, le millésime 2012 s’intègre dans le contexte du Grenelle de l’Environnement et des recommandations et réglementations qui en sont issues.

Ce millésime apporte son lot de nouveautés comme :

Comme pour les millésimes précédents, le référentiel s'articule autour de rubriques dont certaines sont obligatoires en fonction du profil (A ou B) recherchés et d’autres sont optionnelles et permettront de valoriser les choix des Maitres d’Ouvrage (voir figure ci dessous).

Les rubriques sont ainsi :

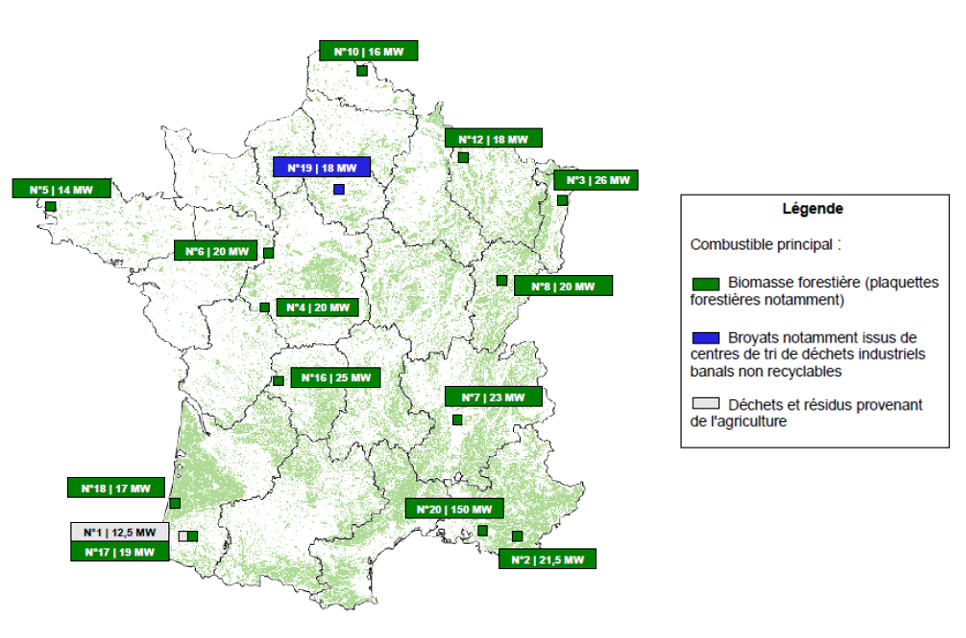

Le lancement des 15 projets de production d’électricité à partir de biomasse sélectionnés en octobre 2011 a été annoncé par le Ministre de l’Industrie et de l’Energie le 5 mars dernier.

Parmi ces projets, 13 sont des projets de cogénération (production de chaleur et d’électricité) et 2 des projets de production électrique uniquement. Les lauréats sont répartis sur tout le territoire français et font appel à différents types de combustibles biomasse : biomasse forestière pour la majorité, broyats, déchets et résidus agricoles. La puissance installée moyenne s’élève à 25 MW. A noter un projet de 150 MW en région PACA.

La publication de l’arrêté du 20 février 2012 relatif à l'application des articles R. 111-14-2 à R. 111-14-5 du code de la construction et de l'habitation, pris pour application du décret du 25 juillet 2011 relatif aux installations dédiées à la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables dans les bâtiments et aux infrastructures pour le stationnement sécurisé des vélos, définit de nouvelles règles en termes de stationnement visant à favoriser les modes de transport limitant leur impact sur l’environnement.

Les exigences s'appliquent aux bâtiments neufs ayant fait l’objet d’une demande de permis de construire déposés à partir du 1er juillet 2012 :

Stationnement vélos :

Le cadre réglementaire définit des exigences portant à la fois sur la qualité des espaces de stationnement vélos, leur accessibilité et la surface minimum dédiée.

L’arrêté précise ainsi notamment les surfaces minimales de stationnement vélos par bâtiment :

Cet espace peut être constitué de plusieurs emplacements. »

D’autre part ces espaces doivent être couverts et éclairés, comporter un système de fermeture sécurisé, des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d’attacher les vélos et se situer « de préférence au rez-de-chaussée du bâtiment ou à défaut au premier sous-sol et accessible facilement depuis le(s) point(s) d'entrée du bâtiment. »

Cet arrêté instaure ainsi une obligation réglementaire sur les surfaces de stationnement vélos, que l’on ne retrouvait jusqu’alors, sous l’aspect réglementaire, que dans certains PLU de collectivités qui souhaitaient traduire un engagement dans le développement des circulations douces.

Il faut toutefois noter que cette réglementation impose des surfaces minimales auxquelles il ne faut pas se cantonner, notamment dans le cadre d’une politique volontariste de développement des circulations douces. Ainsi, comparativement, les recommandations du CERTU préconisent par exemple une surface dédiée au stationnement vélos de 0,75 à 2 m² par studio et de 2,25 à 4 m² par F4 (stationnement + espaces de manœuvre).

Par ailleurs ces dispositions en termes de stationnement vélos doivent impérativement s’inscrire dans une statégie efficace de développement du vélo à l’échelle de la ville, intégrant le déploiement d’itinéraires cyclables sécurisés, la mise en œuvre d’espaces de stationnement vélos sur l’espace public, …

Recharges des véhicules électriques:

De nouvelles dispositions réglementaires s’appliquent également aux installations nécessaires à l'alimentation d'une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable et permettant un comptage individuel, tel que prévu dans l'article 57 de la loi Grenelle 2 :

Page 32 sur 49